高学历贫困毕业生与非贫困毕业生就业质量的比较研究

2021-06-28王红雨闫广芬

王红雨 闫广芬

摘 要:贫困毕业生与非贫困毕业生就业质量之比较是验证当前教育扶贫实效的有效切入点,调查结果显示:贫困毕业生净就业率高于非贫困毕业生,但在创业率、升学率与待业率上均更为不利,这与非贫困毕业生占有较多的家庭资本而采取“慢就业”对策相关;在薪酬方面,贫困毕业生在均值与极值上均处于劣势,这主要由两者薪酬分布高端的差异引起;贫困毕业生在岗位所在地、岗位所在单位性质、岗位性质、岗位条件、周均工作时间上处于不利地位,其中岗位所在单位性质起到关键作用;贫困毕业生与非贫困毕业生在岗位兴趣度和岗位胜任度上差异较大,这造成两者在工作绩效上产生显著差异;贫困毕业生于培训率与晋升率上的得分低于非贫困毕业生,而在行业前景满意度上高于非贫困毕业生。基于贫困毕业生就业帮扶对策的实效提升,可从建立就业质量长效监督数据库、构建职业生涯发展联动系统和职业生涯多中心帮扶网络等方面进行相关实践。

关键词:贫困毕业生;非贫困毕业生;就业质量;比较;自评

一、问题的提出:人力资本理论与累积优势理论之于贫困群体就业的认知分歧

作为全球性社会问题,贫困一直是各国政府普遍重视、力求解决的关键问题。为实现反贫脱贫,教育扶贫成为不同国家和地区的一致选择,延长教育年限、增加教育投入、监督教育质量等措施被普遍实践以提升贫困人口的岗位竞争力与职业胜任力,进而提升社会之公平正义。教育扶贫的内在依据在于人力资本理论,人力资本理论认为:真正产生价值的是“凝结在生产中的无差别的人类劳动”[1],民众只有接受一定的训练或教育,才能转化为合格的劳动者。因此,教育本质上是一种生产性投资,目的是“使人获得生产能力与再生产能力的潜力”[2]。基于此,人力资本可以弥补贫困人口经济弱势的先天不足,“打破贫穷的最有效与最经济方案是对人力的投资”,“在走向平等的道路上,没有比提供教育更伟大的步骤”[3]。

与人力资本理论相反,累积优势理论并不如此乐观。累积优势理论的核心观点在于:起点优势与早期积累对就业结果影响明显,累积优势会在整个职业生涯中始终存在,且其所产生的显著影响会伴随着从业时间的延长与职业等级的升迁而持续放大。故此,因早期经济优势的存在,非贫困群体相对于贫困群体所占据的优势不但不会减少或消失,反而会增加、累积,从而通过职业优势的持续累积完成社会分层的代际传递。这一理论被广泛的实证研究所验证,如艾力森等人对于女科学家职业生涯的研究[4],布劳和邓肯对于白人男性和黑人男性职业回报率的研究[5],罗森鲍姆对于公司内部职级晋升的研究[6],均是此方面的代表。

那么,在贫困毕业生的就业过程中,人力资本的弥补与经济累积的优势究竟谁在发挥着更显著的作用?接受高层次、高质量的高等教育后,“就业”是否仍然受到“贫困”或“非贫困”标签的影响?这种标签在毕业生的就业结果中发挥着什么作用?为回答以上问题,本研究选取就业质量这一教育扶贫的终端试金石为研究主题,于贫困毕业生与非贫困毕业生就业质量的比较中探究当前教育扶贫的实效,并在总结问题的基础上明确贫困毕业生就业质量的提升措施。

二、研究设计:指标确定与数据来源

(一)毕业生就业质量指标体系的确立

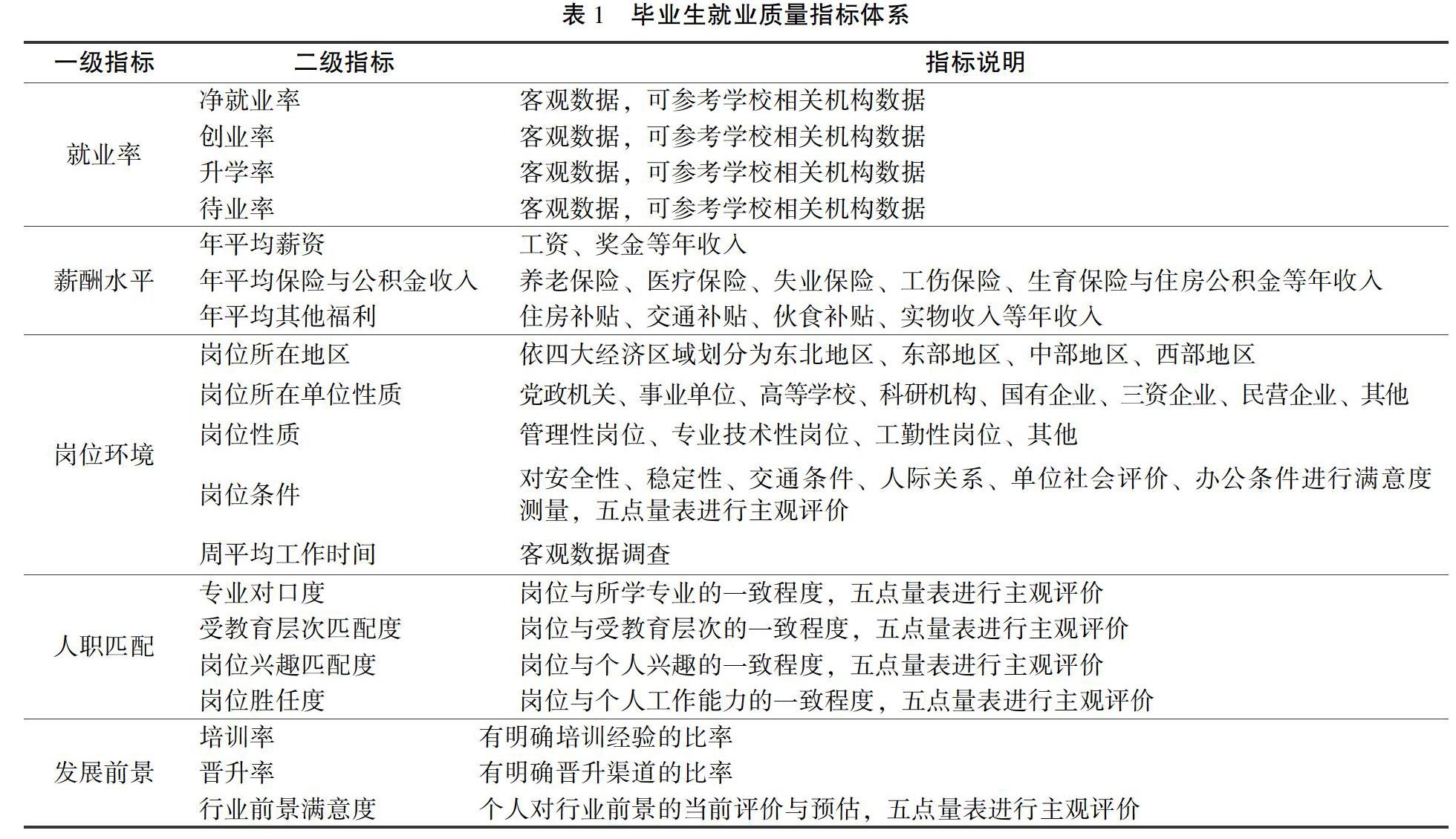

就业质量研究起源于美国20世纪70年代的“工作生活质量”研究,并经历了“工作生活质量(quality of work life)——体面劳动(decent work)——工作质量(quality in job)——高质量就业(high-quality employment)”的发展过程,近年来开始受到国内学者的关注。但由于职业属性与质量观念的差异较大,不同学者对于就业质量的概念内涵缺乏标准共识,对毕业生就业质量的研究也存在类似问题,这集中体现在不同研究者对就业质量具体指标的确定会因调查对象或数据的可得性而不尽相同。在毕业生就业质量这一研究主题上,就评价主体而言,包含学生、学校、用人单位、社会等不同维度,仅在以学生自我评价为中心设计的一维评价指标中,就存在诸多不同的指标划分,如张瑶祥从工作报酬、工作环境、职业发展三个维度进行测量[7];吴新中从就业状况、劳动报酬、工作条件、职业发展四个维度进行测量[8];赖德胜则从就业环境、就业能力、就业状况、劳动报酬、社会保护和劳动关系六个维度进行测量。[9]

鉴于不同学者对毕业生就业质量的指标确定存在强异质性,故本研究采取词频法进行重新梳理,步骤如下:(1)以“就业质量”“毕业生就业质量”“大学生就业质量”为关键词在中国知网检索近十年的核心期刊论文与硕博学位论文,在被检索文献中筛选高频次指标,确定指标的初选范围;(2)结合研究生层次毕业生的就业质量特征,对评价指标进行二次筛选,剔除不相关指标;(3)实践德尔菲法,先后邀请毕业生就业问题研究专家8人、研究型大学就业指导中心教师5人、用人单位人力资源主管4人修正指标。最终,本研究形成包括5个一级指标、19个二级指标的指标体系(如表1)。

(二)数据来源

为了解高学历贫困毕业生之就业质量,本研究向京津冀地区7所研究型大学学术型研究生发放调查问卷,展开贫困毕业生就业质量的自评调查。尽管抽样范围有限,但鉴于抽样地区的相关高校典型性较强,被调查者所就读的学校、专业与性别分布也相对均衡合理,故此抽样范围仍具有良好的代表性。调查开展时,本研究同时设置非贫困毕业生作为参照组。

在对调查对象的界定上,贫困生系指家庭经济困难学生[10],但此定義过于笼统。宏观来看,各高校针对贫困生展开的一般资助手段包括奖学金、助学金、助学贷款、勤工俭学、学费减免五种方式,因此,本研究将贫困毕业生的可操作性定义界定为:凡在校期间接受过以上五种资助方式中任何一种及以上的学生。故此,在问卷的毕业生基本信息部分,调查学生若填写曾获得过以上资助方式中的任意一种即被判定为贫困毕业生,反之则为非贫困毕业生。

研究者于2019年10月至2019年12月通过线上与线下相结合的形式发放问卷,共面向2018届、2017届毕业生发放问卷4500份,回收问卷4196份,回收率9324%;其中有效问卷3827份,有效率9121%,有效问卷样本构成如表2所示。同时,此次调查有效问卷的总体克隆巴赫系数为0913,各维度克隆巴赫系数均在08以上,问卷信度良好。

三、研究结果及分析

以问卷为基准,本研究从就业率、薪酬水平、岗位环境、人职匹配与职业发展前景五个维度对贫困毕业生与非贫困毕业生之就业质量进行调查,经过数据分析获得以下结论。

(一)就业率比较

就业率是毕业生就业评估中最基本的指标之一,为获得相对真实的毕业生就业率,除向毕业生发放问卷外,本研究还向样本院校的就业指导中心、学工部、团委等相关部门进行就业率方面的数据收集,以作数据的验证性参考。调查结果(如表3)显示:(1)在净就业率上,贫困毕业生净就业率高出非贫困毕业生净就业率近12个百分点,此种差距一方面可在一定程度上说明国家、高校与用人单位对贫困毕业生就业的大力支持与当前精准扶贫、精准助贫工作所取得的一定成效,另一方面也与非贫困毕业生采取的“慢就业”策略相关,这可在后文两者于升学率与待业率的比较中窥得一二。(2)在创业率上,贫困毕业生创业率与非贫困毕业生创业率均处于正向较低水平,但贫困毕业生低于非贫困毕业生近3个百分点,可见在社会资本需求较高的创业行为上,贫困毕业生因家庭或社会网络的资源占有相对不利而导致有效创业行为较低。(3)在升学率上,贫困毕业生低于非贫困毕业生近8个百分点,这同样在一定程度上折射出如下事实:贫困毕业生大多选择走向职场,因为他们需要尽快就业以缓解家庭经济的困难现状;非贫困毕业生則可获得更高层次的优质教育资源,家庭经济无疑在此发挥着重要作用。(4)在待业率上,贫困毕业生与非贫困毕业生同样处于较低水平,这可能与本研究所选取样本院校的“名校效应”相关,但非贫困毕业生待业率高于贫困毕业生待业率13个百分点,这在一定程度上体现出非贫困毕业生因占有经济优势而有更多权利选择诸如“延期考研”“延期出国留学”等“慢就业”策略。

(二)薪酬水平比较

薪酬水平是就业质量的最直观体现,相较于非贫困毕业生,贫困毕业生薪酬水平在多维度呈现不利趋向(如表4):(1)从均值来看,贫困毕业生年度薪酬①总额平均低于非贫困毕业生年薪54万元,两者的年度薪酬比为071,说明贫困毕业生的一般薪酬水平只达到非贫困毕业生一般薪酬水平的71%左右;其中,年平均薪资(差额为28万元/年)与年平均保险与公积金收入(差额为25万元/年)的差额较大,说明两者的薪酬水平差异不仅体现在直接的经济收入之中,也体现在隐性的福利获得之中。(2)从极值来看,就极大值而言,贫困毕业生最高年度薪酬为325万元,非贫困毕业生的最高年度薪酬为437万元,两者极大值年度薪酬比为074,说明贫困毕业生的最高年度薪酬只达到非贫困毕业生最高年度薪酬的74%左右;就极小值而言,贫困毕业生的最低年度薪酬为45万元,非贫困毕业生的最低年度薪酬为54万元,两者的极小值年度薪酬比为083,说明贫困毕业生最低年度薪酬也只达到非贫困毕业生最低年度薪酬的83%左右。

为获得贫困毕业生与非贫困毕业生薪酬水平的影响因素,本研究继续对两者的薪酬水平进行分位数回归分析,结果显示(如表5):贫困毕业生与非贫困毕业生的平均薪酬差额随分位数由低到高呈现差异加大趋势,在25%分位上,贫困毕业生平均薪酬低于非贫困毕业生平均薪酬33%;在50%分位上,贫困毕业生平均薪酬低于非贫困毕业生35%;在75%分位上,贫困毕业生平均薪酬低于非贫困毕业生38%;在95%分位上,贫困毕业生平均薪酬低于非贫困毕业生47%。可见,伴随着薪酬水平的由低到高,两者的差距也逐渐增大。故此,本研究认为,虽然贫困毕业生在薪酬水平上整体处于劣势,但贫困毕业生与非贫困毕业生薪酬水平差异主要是由薪酬分布高端的差异引起的。

(三)岗位环境比较

岗位环境是评价就业质量的重要一环,本研究从岗位所在地区、岗位所在单位性质、岗位性质、岗位基本条件、周平均工作时间五个维度对其进行考察:贫困毕业生与非贫困毕业生在岗位基本条件、周平均工作时间维度存在差异较大,在岗位所在地区、岗位所在单位性质、岗位基本条件维度上的基本趋势虽然相似,但在维度内部仍存在明显差异,由此,贫困毕业生在岗位环境维度上的相对不利地位仍表现明显。

1.岗位所在地区方面

贫困毕业生与非贫困毕业生的整体分布相似,两者均在东部地区选择工作岗位的占比最高,在西部地区选择工作岗位的占比最低,“倾向东部”的岗位分布体现了劳动力市场的一般调节作用。但在东部地区占比中,贫困毕业生低于非贫困毕业生近8个百分点;在西部地区占比中,贫困毕业生则高于非贫困毕业生近2个百分点(如图1),一方面,这显示出相对于非贫困毕业生,贫困毕业生在岗位所在区域维度上仍处于相对劣势;另一方面,在一定程度上表征国家针对贫困毕业生开展的部分就业补偿政策带有“倾向西部”的特色,如西部就业计划、学费补偿与国家助学贷款代偿政策等相关政策均涉及此方面的规定。

2.岗位所在单位性质方面

贫困毕业生与非贫困毕业生之间存在以下差异:贫困毕业生工作岗位所在单位性质占比较高者为三资企业与民营企业,两者占比之和为4655%;非贫困毕业生工作岗位所在单位性质占比较高者则为国有企业与事业单位,两者占比之和为4265%;同时,两者就职于党政机关与事业单位的占比也略有不同,贫困毕业生就职于此类单位的比例之和为2210%,非贫困毕业生就职于此类单位的比例之和则达到3359%(如图2)。

为进一步认识贫困毕业生与非贫困毕业生在岗位所在单位性质上的差异,本研究继续将高等学校、科研机构设置为参照组,运用无序多分类Logistic回归模型进行分析(如表6)。结果显示,在控制其他变量的基准上,贫困毕业生与非贫困毕业生到党政机关(0631倍)、三资企业(1261倍)与民营企业(1278倍)的概率差异显著,而到事业单位、高等学校、科研机构与国有企业的概率差异并不显著。

从岗位所在单位性质的分析可见,贫困毕业生想要获得稳定性较高、工作福利较好的“体制内岗位”,比非贫困毕业生更为困难,可见,在我国当前就业市场人才筛选机制并不完全成熟的前提下,社会资本仍在毕业生择业中发挥着重要甚至关键作用。在此背景下,非贫困毕业生可占有更多的非正式资源优势,获得更为优质的工作岗位,间接造成贫困毕业生的不平等劣势,这一点同样在下文贫困毕业生与非贫困毕业生对自身岗位的满意度测量上得到印证。

3.岗位性质方面

贫困毕业生占有专业技术性岗位最多(3252%),非贫困毕业生占有管理性岗位最多(4063%),这在一定程度上呼应了上文“非贫困毕业生更易占有体制内工作”的结论。而两者对工勤性岗位均占有较少,但贫困毕业生在工勤性岗位的占比上仍高于非贫困毕业生约10个百分点(如图3),这在一定程度上说明贫困毕业生在此方面处于相对劣势。

4.岗位条件满意度方面

本研究围绕岗位的安全性、稳定性、交通条件、人际关系、单位社会评价和办公条件六个维度展开,设计Liket五点量表进行毕业生满意度自评,结果显示:贫困毕业生岗位条件满意度整体水平低于非贫困毕业生,其中,岗位稳定性与岗位所在单位社会评价两维度平均差值较大,安全性、交通条件、人际关系、办公条件三维度平均差值较小(如图4)。就岗位稳定性而言,贫困毕业生满意度平均得分为232分,非贫困毕业生满意度平均得分为418分,两者差值为186分;就岗位所在单位社会评价而言,贫困毕业生满意度平均得分为217分,非贫困毕业生满意度平均得分为465分,两者差值为248分,此项也是贫困毕业生与非贫困毕业生在崗位条件满意度中差额最大的一项。一般而言,体制内的岗位在稳定性与单位社会评价方面的表现要明显优于体制外的岗位,如刘彦林与马莉萍的研究明确指出,体制内岗位的最大魅力在于工作稳定、福利优厚与社会评价较高。[11]故此,贫困毕业生与非贫困毕业生在此两项上平均差值较大,也可与上文对于岗位所在单位性质的调查结果相互印证。

5.周平均工作时间方面

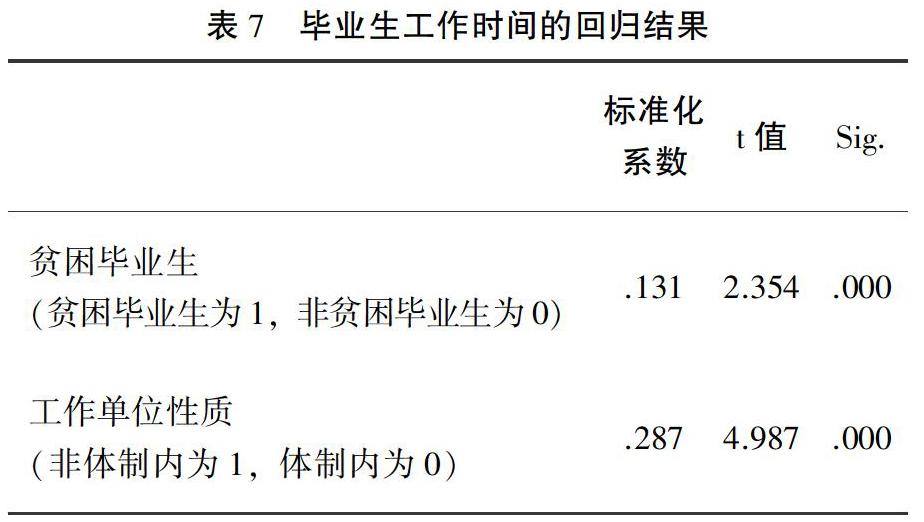

贫困毕业生周平均工作时间(507小时)超出非贫困毕业生周平均工作时间(451小时)56小时。这也可能和贫困毕业生与非贫困毕业生的工作单位性质有关:一般而言,体制内工作单位的工作时间较为规律,而非体制内的工作时间则较为随机,正常工作时间外的超额工作也较为常见。为此,本研究针对周平均工作时间展开回归分析,结果同样证明,“贫困毕业生”身份与“工作单位性质”对工作时间产生显著影响,且相较于“工作单位性质”,“贫困毕业生”身份产生的影响更为显著(如表7)。

(四)人职匹配比较

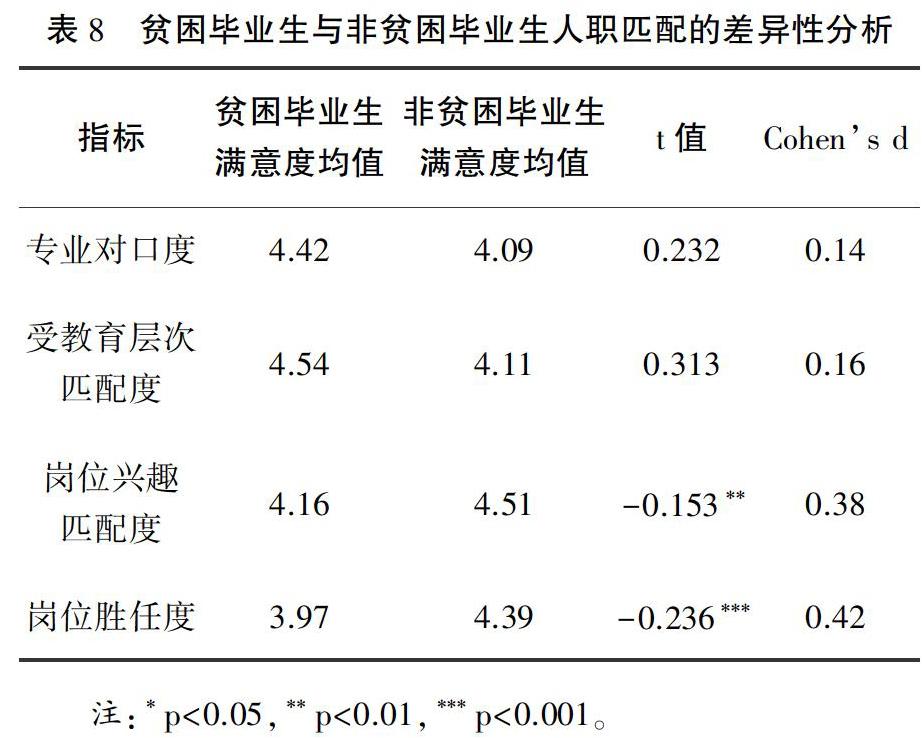

在人职匹配方面,本研究选取专业对口度、受教育层次匹配度、岗位兴趣匹配度、岗位胜任度四个维度进行测量。本研究首先对四个维度进行Liket五点满意度自评,结果如表8所示:(1)在专业对口度与受教育层次匹配度两维度,贫困毕业生的满意度均值均高于非贫困毕业生:在专业对口度上,贫困毕业生满意度在一个较高正向水平(442),非贫困毕业生满意度在一个较低正向水平(409),两者差额近03;在受教育层次匹配度上,贫困毕业生满意度仍在一个较高水平(454),非贫困毕业生满意度有所提升(411),但两者差额仍近04。(2)在岗位兴趣匹配度和岗位胜任度方面,贫困毕业生满意度均值显著低于非贫困毕业生:在岗位兴趣匹配度上,贫困毕业生满意度处于一个较低正向水平(416),非贫困毕业生满意度则处于一个较高正向水平(451),两者差额达035;在岗位胜任度上,贫困毕业生与非贫困毕业生的满意度自评均值均处于较低正向水平,但贫困毕业生的均值得分为397,非贫困毕业生的均值得分为439,两者差额达042。

在此基础上,本研究进一步对贫困毕业生和非贫困毕业生的人职匹配水平进行显著性检验和差异尺度检验,结果发现:贫困毕业生与非贫困毕业生在岗位兴趣匹配度和岗位胜任度上存在显著差异,在专业对口度和受教育层次匹配度上差异不明显。这一点在差异性尺度检验中同样得到验证,按照Cohen提出的测定标准,02以下为较小差异,02-05为中等差异,05以上为较大差异,贫困毕业生和非贫困毕业生在岗位兴趣匹配度与岗位胜任度上的Cohens d值已到达中等差异水平,而两者在专业对口度和受教育层次匹配度方面的差异处于较小差异水平。相较于专业对口度与受教育层次匹配度,岗位兴趣匹配度与岗位胜任度更能客观、直接地反映毕业生的工作绩效,更能在毕业生长远的职业生涯发展中发挥明显的预测作用[12],故此,在岗位兴趣匹配度和岗位胜任度上处于相对弱势的贫困毕业生,其工作绩效也会受到此两项因素的不利影响,并伴随着工作时间的延长而加剧贫困毕业生与非贫困毕业生之间的职业发展差异。

(五)职业发展前景比较

在发展前景方面,本研究选取晋升率、培训率、行业前景满意度三个指标进行测量,结果如表9所示:在培训率与晋升率上,贫困毕业生得分低于非贫困毕业生,这也在一定程度上呼应上文贫困毕业生与非贫困毕业生在岗位兴趣匹配度与岗位胜任度两个指标上的分析结果,也同样印证了贫困毕业生在其职业生涯发展中处于相对劣势的事实。而在行业前景满意度上,贫困毕业生的自评均值(421)稍稍高出非贫困毕业生(419)的自评均值,但两者的差额并不明显,可见,无论是贫困毕业生还是非贫困毕业生,均对自己所在的行业发展前景抱有较高预期,这可能与被测样本所在学校的类型与层次水平有关。

四、研究结论与对策建议

(一)研究结论

1.就业率方面

贫困毕业生净就业率高于非贫困毕业生,但在创业率、升学率与待业率上均处于不利地位,这与非贫困毕业生因占有较多家庭资本而采取“慢就业”对策相关。

2.薪酬收入方面

贫困毕业生的薪酬水平在均值与极值比较中均低于非贫困毕业生,这主要由两者薪酬分布高端的显著差异引起。

3.岗位环境方面

在岗位所在地区上,贫困毕业生与非贫困毕业生在东、中、西部地区的整体分布趋势上体现出一致性,这是市场规律调节作用的结果。但在东部地区,贫困毕业生就业比例低于非贫困毕业生就业比例,而在西部地区,贫困毕业生就业比例高于非贫困毕业生就业比例,这可能与当前我国贫困毕业生就业补偿政策的倾斜有关;在岗位所在单位性质上,贫困毕业生工作岗位所在单位性质占比较高者为三资企业与民营企业,非贫困毕业生工作岗位所在单位性质占比较高者则为国有企业、事业单位,贫困毕业生在党政机关的就业比例仍明显处于劣势,这与“贫困毕业生”的身份标签相关;在岗位性质上,贫困毕业生占有专业技术性岗位最多,非贫困毕业生则占有管理性岗位最多;在岗位基本条件上,贫困毕业生岗位条件满意度整体水平低于非贫困毕业生,其中,岗位稳定性与岗位所在单位社会评价两维度平均差值较大;在周平均工作时间上,贫困毕业生超出非贫困毕业生56小时,岗位性质、岗位基本条件和周均工作时间的差异均与工作岗位所在单位性质相关。

4.人职匹配方面

在专业对口度与受教育层次匹配度上,贫困毕业生满意度均值均高于非贫困毕业生;在岗位兴趣匹配度和岗位胜任度上,贫困毕业生满意度均值则显著低于非贫困毕业生,两者在岗位兴趣匹配度和岗位胜任度上的差异最大。这会形成贫困毕业生与非贫困毕业生在工作绩效方面的差异,进而造成非贫困毕业生累积优势的增加。

5.职业发展前景方面

在培训率与晋升率上,贫困毕业生得分低于非贫困毕业生;在行业前景满意度上,贫困毕业生的自评均值稍高于非贫困毕业生自评均值,但两者的差额并不显著。

可见,在就业质量上,贫困毕业生的表现较非贫困毕业生而言,一方面,呈现出一定优势,这既是贫困毕业生在其职业生涯发展中的有利增长点,也是高校贫困毕业生就业补偿举措获得实效的有力表征;另一方面,也呈现出更为明显的劣势,这些劣势既从量化测算的角度验证了经济积累优势产生了相较于人力资本弥补更为明显的驱动作用,是日后高校贫困生就业补偿举措提升优化的依据与着力点。

(二)对策建议:基于精准帮扶背景下高校贫困毕业生就业帮扶对策的实效提升

有学者在研究中指出,后精准扶贫时代的最新特征在于从生存性贫困向发展性贫困的转型,而教育则是杜绝发展性贫困的根本举措。[13]但在本研究的相关结论中,我们却发现与此愿景相反的现状:就就业质量而言,贫困毕业生相对于非贫困毕业生仍处在一个相对不利的地位,经济累积优势在此较人力资本弥补明显发挥了更显著的作用,高校仍有较大空间来促进贫困毕业生就业质量的长效提升,建立更为合理、彻底、有针对性的高校贫困毕业生就业补偿举措。为此,本研究提出以下建议。

第一,建立贫困毕业生就业质量动态监督数据库,实现就业帮扶精准化的长效落实。目前,各高校普遍建立了关于贫困毕业生就业率的相关数据库,但对于其就业质量与职业发展的长效监督则相对不足。由于就业质量相关数据不清,粗放帮扶问题开始出现,如对所有贫困生实行等额资助,导致扶贫资金只能大面积“漫灌”,而无法精准化“滴灌”;贫困生入职后的职业生涯扶助系统尚未建立,导致帮扶举措不能实现由点到面的发展,也无法反馈先前扶助政策的实际效果。因此,政府、高校与用人单位可联合建立贫困毕业生就业质量动态监督数据库,定期跟踪、搜集、整合相关数据;同时,结合贫困毕业生就业质量的变化趋势,评估前期帮扶成效,预估最优帮扶方式,确保实现就业帮扶的精准长效发展。

第二,构建以“招录-培养-就业”为主体的贫困毕业生职业生涯发展联动系统,实现就業帮扶精准化的全流程落实。当前,在高校招生部门、教务部门、就业部门组成的“内部联动”中,贫困毕业生就业与生涯信息传递存在一定程度的“孤岛现象”,由此,使得高等教育的人才培养与经济社会的发展需求产生结构性错位。为此,高校应通过共享招生与培养信息、分析用人单位与行业协会的人才需求、响应毕业生以及用人单位的就业反馈,完善自身针对贫困生的招生决策、人才培养、生涯指导、再就业培训等环节,以此完成贫困毕业生由学校到职场的全流程帮扶。

第三,构建以“高校-政府-企业”为主体的贫困毕业生职业生涯多中心帮扶网络,实现就业帮扶精准化的全员落实。“家庭资本”或“社会资本”的劣势对贫困毕业生就业质量起到显著不利影响,为此应建立多中心帮扶网络,以减小、降低外围资本的不良影响。政府在多中心帮扶系统中起到主导作用,可通过设立贫困毕业生就业基金、发放用工补贴、委托招聘、兜底安置等方式直接帮扶,也可通过制定、调整政策及法律法规的间接手段引导、调试、参与贫困毕业生帮扶系统。高校在多中心帮扶系统中起到核心作用,应以优化人才培养模式、提升人才培养质量为核心,从根本上落实贫困毕业生发展性帮扶,既通过专业、课程、实践的设置与优化促进人才培养的系统性,也通过加强学业支持、就业指导、生涯教育促进人才培养的针对性,以此大力提升贫困毕业生的可雇佣性与不可替代性。企业在多中心帮扶系统中起到托举作用,在“双向选择,择优录取”的原则下,可为贫困毕业生提供更为广泛的就业渠道,如以提供特定工作岗位、开设贫困毕业生专场招聘会、优先录用等形式有针对性、倾斜性地对贫困毕业生进行精准就业帮扶,有效弥补政府及高校帮扶的缺陷与不足。

注释:

①年度薪酬=年平均薪资+年平均保险与公积金收入+年平均其他福利。

参考文献:

[1]李迁.马克思是对的:《资本论》第一卷导读[M].南京:江苏人民出版社,200:102.

[2]西奥多·舒尔茨.论人力资本投资[M].吴珠华,等译.北京:北京经济学院出版社,1992:8.

[3]保罗·萨缪尔森.经济学:下[M].高鸿业,译.北京:中国发展出版社,1992:1260,1253.

[4]ALLISON R,PAUL D,SCOTT L,TAD K.Cumulative Advantage and Inequality in Science[J].American Sociological Review,1982,47(5):81-109.

[5]BLAU M,OTIS D.The American Occupational Structure[M].New York:Wiley,1967.

[6]ROSENBAUM E.Tournament Mobility:Career Patterns in a Corporation[J].Administrative Science Quarterly,1989,24(2) :24-38.

[7]张瑶祥.基于三方满意度的高校毕业生就业质量评价研究[J].中国高教研究,2013(5):82-83.

[8]吴新中,董仕奇.高校毕业生就业质量评价要素及体系建构[J].科技进步与对策,2017(4):140-144.

[9]赖德胜,苏丽锋,孟大虎,等.中国各地区就业质量测算与评价[J].经济理论与经济管理,2011(11):88-89.

[10]教育部办公厅关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知[EB/OL].(2017-01-09)[2020-05-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s7505/201701/t20170122_295524.html.

[11]劉彦林,马莉萍.体制内工作的代际传递及机制研究:基于全国高校毕业生就业调查数据[J].教育与经济,2018(5):40-48.

[12]MCCLELLAND D. Testing for Competence Rather than for Intelligence[J].American Psychologist,1973,28(1) :5-18.

[13]唐任伍,肖彦博,唐常.后精准扶贫时代的贫困治理:制度安排和路径选择[J].北京师范大学学报(社会科学版),2020(1):133-139.

(责任编辑 陈春阳)