转Cry1Ac-2A-gna基因甘蔗BCG-17转化体特异性检测方法的建立

2021-06-23冯翠莲万玥王俊刚冯小艳赵婷婷王文治沈林波张树珍

冯翠莲 万玥 王俊刚 冯小艳 赵婷婷 王文治 沈林波 张树珍,

(1.中国热带农业科学院热带生物技术研究所甘蔗研究中心,农业农村部热带作物生物技术重点开放实验室,海口 571101;2.南京农业大学生命科学学院,南京 210095)

自1996年首例转基因农作物产业化应用以来,全球转基因技术研究与产业应用快速发展。2018年全球26个国家种植了1.917×108hm2转基因作物,比2017年增长1%,2019年全球共有43项关于转基因作物的批准,有9个新的转基因作物品种获得批准,包括油菜,棉花、豇豆、大豆和甘蔗。而我国农业农村部也公示了192个拟颁发“农业转基因生物安全证书”的植物品种[1]。由此可见转基因作物种植及应用在未来仍然持续保持稳定增长,转基因作物的安全性问题早已成为国际社会关注的热点,因此对转基因作物进行有效的评估与后续的监管是当前亟需的问题。

每一个转化事件中,携带外源基因的T-DNA在受体植物的插入都是随机的,从而造成T-DNA左右两侧与受体植物基因组的连接区域的碱基序列的不同,因此T-DNA侧翼序列的克隆以及定位是明确转基因作物的分子特征的基础,对于转基因植株的身份识别具有重要意义[2];另一方面T-DNA在受体基因组中的插入位点对外源基因和受体内源基因的表达均有可能产生互相影响,因此分析T-DNA的插入位点对于研究转基因植物的稳定遗传有重要的意义[3]。所以T-DNA插入位点信息,侧翼序列和拷贝数等转基因作物的分子特征是转基因生物安全评估和后续监测的基础,有助于充分评估转基因植物的安全性。

目前获取T-DNA侧翼序列最常用的技术之一是染色体步移法(genome walking),染色体步移法是以PCR技术为基础发展而来,大体上分为依赖酶切连接与不依赖酶切连接的两类。依赖酶切连接的染色体步移法由于酶切位点分布随机造成连接效率偏低,从而引起PCR扩增效率下降,导致成功率降低。另一类不依赖酶切连接的染色体步移法操作简便,不受酶切位点影响的优点,虽然非特异扩增较多,但经过3-4轮的巢式PCR扩增,仍然可以获得满意的实验结果[4-5]。利用此类技术已经成功分离了转基因水稻[6-8]、玉米[9]、棉花[10]、小麦[11-12]和马铃薯[13]等T-DNA侧翼序列,并建立其相应的转化转化事件特异性检测技术;转基因作物转化事件特异性检测技术是以其转基因T-DNA侧翼序列的部分序列为靶标进行扩增,扩增产物是T-DNA 5′端或3′端序列与受体基因组的拼接序列,因此具有高度特异性,可准确识别不同的转基因作物品系。

甘蔗(Saccharum officinarum L.)是世界上最重要的一类糖料作物,其产蔗糖产量占世界食糖量的65%[14]。我国甘蔗糖量占全国总糖量的90%。但在各个甘蔗生产区,甘蔗在整个生长发育期内均会受到120余种虫害威胁[15-16]。抗虫品种的培育一直都是甘蔗育种工作的一个重要目标,目前抗虫转基因育种是甘蔗抗虫育种最有效的途径之一。本文作者前期利用具有自我剪切功能的FMDV2A连接多肽连接人工改造后的 Cry1Ac和gna 基因,融合成Cry1Ac-2A-gna抗虫基因,并由玉米Ubi强启动子驱动,以pCAMBIA3300质粒为骨架,构成抗虫植物表达载体,并通过农杆菌介导把Cry1Ac-2A-gna抗虫融合基因转入甘蔗新台糖22号,经过2个无性繁殖世代的抗虫性和遗传稳定性的评价和深入农艺性状鉴定,已获得对甘蔗条螟等各类螟虫具有良好的抗虫性、外源基因稳定遗传和农艺性状优良的BCG-17株系,该株系正准备进行环境释放。为了明确转基因甘蔗BCG-17的分子特征及便于其检测,推进其生物安全性评价工作,本实验以其无性繁殖T2代为植物材料,首先利用Southern杂交检测外源T-DNA在BCG-17中的插入拷贝数;然后利用染色体步移技术分离其T-DNA侧翼序列,并根据T-DNA左右侧翼序列设计检测引物,建立转基因甘蔗BCG-17的转化事件特异性检测方法,同时检验该方法的特异性与灵敏度,为该转基因甘蔗及其衍生产品的检测和身份识别提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 材料

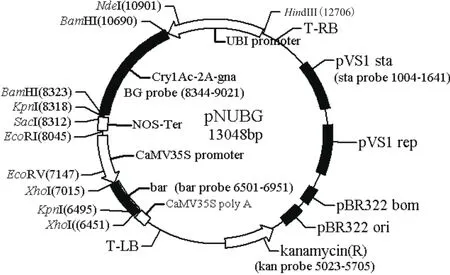

植物材料为转cry1Ac-2A-gna 融合抗虫基因和bar抗除草剂基因的甘蔗BCG-17株系,是通过农杆菌介导转化甘蔗新台糖22号(ROC22)胚性愈伤而获得,由本实验室保存,已申请在海南省的中间试验。植物表达载体以 pCAMBIA3300为骨架,其T-DNA区从右到左依次包括Ubi启动子、cry1Ac-2A-gna融合基因、NOS终止子、双35S启动子、bar基因和PolyA。cry1Ac-2A-gna融合基因全长为2 367 bp, 其 中 cry1Ac为 1845 bp、2A 为 51 bp、gna为471 bp。Dig nucleic acid detection kit、PCR DIG Probe Synthesis Kit购于德国罗氏公司;HyboodTM-N+尼龙膜购自美国GE Amersham;Genome Walking Kit、试剂 LA Taq酶、pMDTM18-T Vector Cloning Kit、T4 DNA Ligase等购于TaKaRa公司;质粒提取、胶回收试剂盒及纯化试剂盒购于Axygen公司;2×Taq plus MasterMix、DNA Marker购于Biosharp公司;氨苄青霉素,琼脂糖购于Sigma公司。PCR引物合成及基因测序由上海生工生物工程技术服务有限公司完成。其他试剂均为进口或国产分析纯。

1.2 方法

1.2.1 甘蔗BCG-17基因组DNA的提取 选择转基因甘蔗BCG-17的无性繁殖T2代甘蔗的幼嫩叶片,采用改良CTAB法大量提取并纯化基因组总DNA[17],同时提取非转基因甘蔗ROC22基因组总DNA 作为对照。取 2 μL于 Thermo Scientific Nano Drop One 生物核酸定量检测仪测定DNA的浓度和纯度,另取2 μL于1.0%琼脂糖凝胶电泳检测DNA的完整性。

1.2.2 Southern杂交检测 以转化质粒pNUBG为模板,利用高效PCR地高辛标记法分别制备BG(包括Cry1Ac-2a-gna中Cry1Ac基因下游355 bp,2a和gna全长)、bar、sta、kan四种不同的探针,扩增引物、退火温度、产物长度等详见表1。通过分析T-DNA区的酶切位点,结合各探针在T-DNA上的位置(图1),分别选择3种限制性内切酶对30 μg基因组DNA进行酶切(不同探针使用的内切酶详见表4),低电压电泳后,转膜至 HyboodTM-N+尼龙膜,再利用相应的探针,进行Southern 杂交检测,杂交温度40℃,预杂交时间2 h,杂交时间16 h,室温黑暗条件下用BCIP / NBT进行化学显色,待杂交信号带清晰后终止显色,拍照并分析。具体操作参考试剂盒说明书和本研究团队成员崔学强发表的文章[18]。

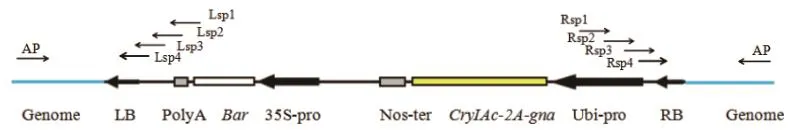

1.2.3 转基因甘蔗BCG-17的T-DNA左右侧翼序列的获取 按照染色体步移试剂盒中的要求,在植物表达载体pNUBG的T-DNA左右端序列分别设计4条退火温度约为65℃的嵌套特异性引物(Lsp1-Lsp4和Rsp1-Rsp4),位置见图2,序列见表2。由于不同植物物种基因组的差异,为了增加试剂盒使用的广谱性,试剂盒提供了4种随机简并引物,按照操作说明,每种随机简并引物AP1-AP4分别与嵌套特异性引物组合配对,进行三-四轮巢式PCR扩增分离该株系的T-DNA左右侧翼序列。第一轮反应体系中,BCG-17基因组DNA模板为200 ng,特异性引物为Lsp1或Rsp1,简并引物为AP1-AP4其中之一。第二轮PCR反应的扩增模板为稀释50倍的第一轮PCR产物,特异性引物为Lsp2或Rsp2,简并引物为第一轮所用的AP引物,第三、四轮操作同第二轮,特异引物换成Lsp3/Rsp3或Lsp4/Rsp4,每一轮反应的退火温度详见表2,扩增程序参照试剂盒说明书。最后扩增产物于用1.0%琼脂糖凝胶电泳分离,特异扩增片段利用DNA胶回收试剂盒回收。连接T载体,转化大肠杆菌DH5α,送阳性菌株至上海生工测序。

图1 pNUBG植物表达载体酶切位点及探针位置Fig.1 Enzyme digestion sites and probe positions of pNUBG plant expression vector

表1 PCR DIG探针制备所用引物Table 1 Primers used for PCR DIG probe preparation

图2 pNUBG表达载体的T-DNA结构和特异性引物的位置Fig.2 T-DNA structure of pNUBG expression vector and the location of specific primers

表2 巢式PCR反应所需要的特异性引物Table 2 Specific primers required for nested PCR reactions

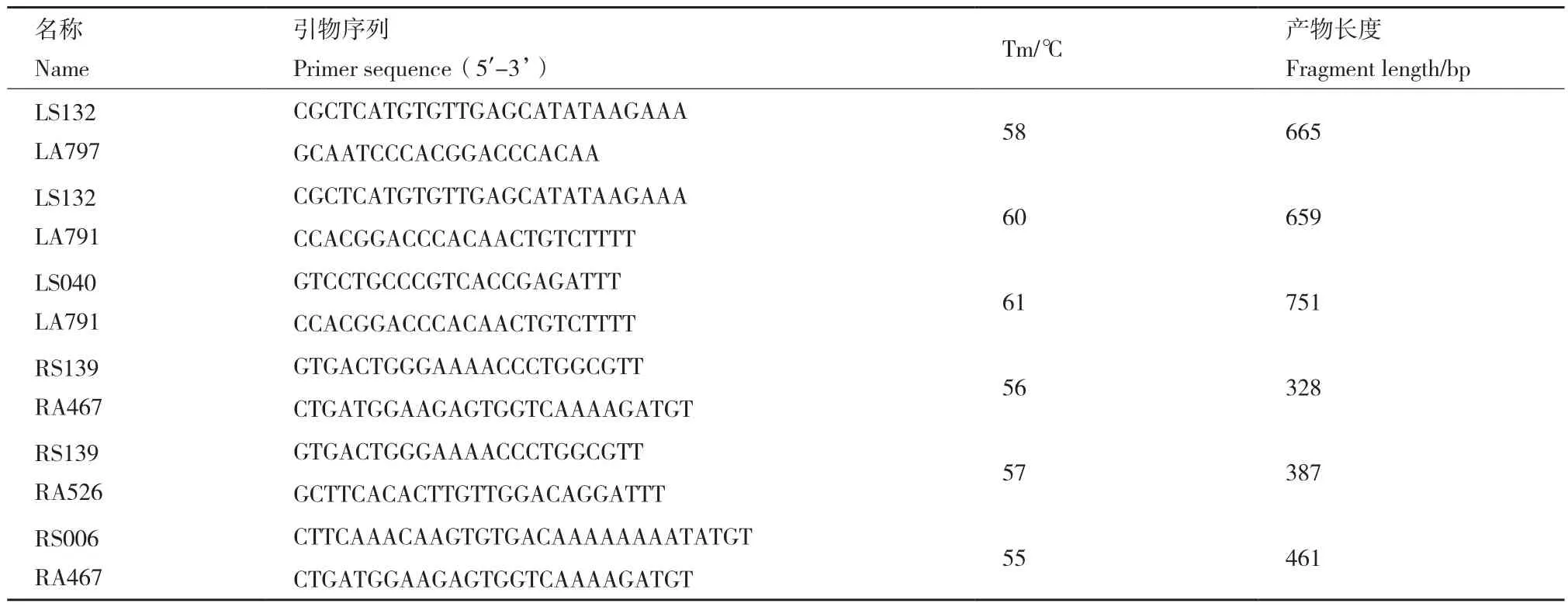

1.2.4 转基因甘蔗BCG-17事件特异性PCR检测及其灵敏度 BCG-17事件特异性PCR检测的建立:根据T-DNA左、右侧翼序列的测序结果以及T-DNA左右端载体序列分别设计3对特异性检测引物:LS132/LA797、LS132/LA791、LS040/LA791和 RS139/RA467、RS139/RA526、RS006/RA467,对转基因甘蔗BCG-17进行扩增,分别筛选一组左、右特异性检测扩增效率最好的,并回收纯化特异性片段及测序,比对是否与预期序列完全一致,最终建立事件特异性检测方法。特异性检测引物的一条引物位于甘蔗基因组序列,另一条引物则位于T-DNA左、右端载体序列,引物序列详见表3。分别利用上述筛选的两对引物和bar基因引物,以包括BCG-17在内的转Cry1Ac-2a-gna基因的不同甘蔗株系和非转基因甘蔗DNA为模板,表达载体pUNBG质粒为对照,进行转化事件特异性PCR检测。DNA模板量为200 ng,反应循环数35,退火温度见表3。PCR产物取5 μL于1.0%琼脂糖凝胶电泳检测扩增效率和扩增特异性。

表3 BCG-17事件特异性PCR检测引物Table 3 Primers for BCG-17 event-Specific PCR detection

检测转化事件特异性PCR的灵敏度:转基因甘蔗BCG-17与受体甘蔗ROC22#的基因组DNA分别稀释至100 ng/μL,根据不同的比例配制BCG-17的DNA相对含量为100%、50%、10%、1%、0.5%、0.1%、0.05%和0%(V/V)的总DNA为100 ng/μL的模板样品。混合样品取各1 μL作为PCR模板,分别利用上述已筛选出来的扩增效率最高的左、右特异性引物对,进行PCR扩增。取5 μL PCR产物,用1.0%琼脂糖凝胶电泳,检查各浓度BCG-17 DNA模板下的扩增效果,测试各对引物的转化事件特异性PCR的特异性和灵敏度。

2 结果

2.1 抗虫转基因甘蔗BCG-17外源T-DNA插入拷贝数检测

转基因甘蔗BCG-17基因组DNA分别用BamHI、Nde I、EcoRV限制性内切酶进行酶切、电泳和转膜后,利用地高辛标记的外源基因BG和bar片段的探针分别进行Southern杂交检测,结果表明,不同的限制性内切酶后的甘蔗基因组DNA经BG和bar探针杂交后,均只显示一条杂交带,并且杂交带的大小与预测理论大小一致(表4),而对照非转基因植株中无杂交信号,说明外源基因已整合到甘蔗BCG-17基因组中并以单拷贝的方式整合(图3);用载体骨架序列制备的sta和kan探针进行Southern杂交,结果表明转基因甘蔗基因组中没有来源于转化载体的其他元件的骨架序列。Kpn I酶切后的pNUBG质粒经BG、sta和kan探针杂交后均显示一条约11000 bp的杂交带,而与bar探针杂交则显示约1800 bp的杂交带,与预测理论大小一致(表4)。

表4 BCG-17和pNUBG质粒Southern Blot杂交带大小的理论值Table 4 Theoretical values of Southern Blot hybridization zone size in BCG-17 and pNUBG

图3 转基因甘蔗BCG-17 Southern Blot分析Fig.3 Southern Blot analysis of transgenic sugarcane BCG-17

2.2 外源基因T-DNA左右侧翼序列的获得及分析

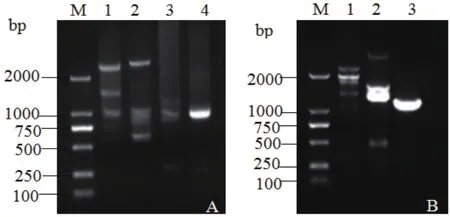

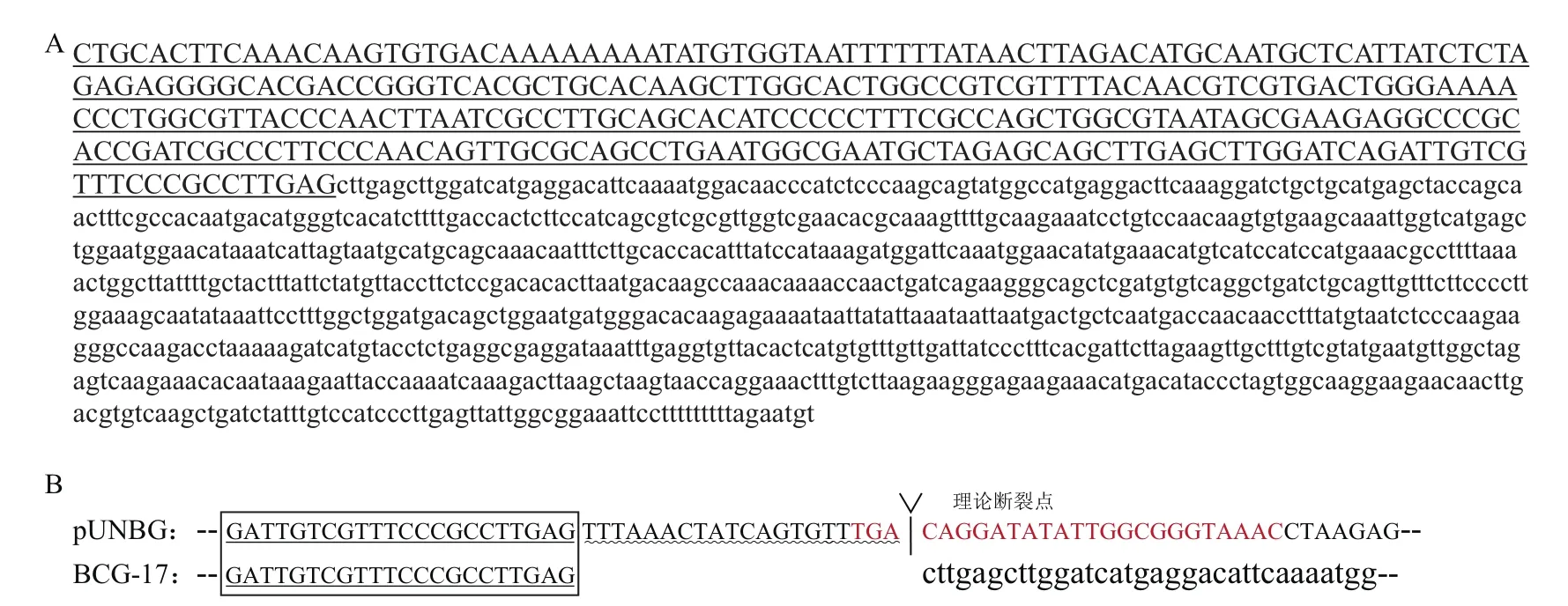

为了获得BCG-17株系T-DNA的左、右侧翼序列,在T-DNA左右边界分别设计四条巢式特异性引物。左侧四条巢式特异性引物分别与试剂盒中AP1-AP4四条简并引物组合,经过三-四轮热不对称巢式PCR反应后,电泳结果显示,任何引物组合经3轮巢式PCR的扩增均未获得特异性片段,只有AP4简并引物和4条巢式引物组合,经过4轮巢式PCR的扩增,获得特异性的片段如图4-A。回收产物送上海生工测序,获得840 bp的序列,如图5-A,其中510 bp属于甘蔗基因组序列,此部分GC百分含量为25.49%;剩余330 bp与T-DNA左边载体序列重合,并发现缺失了LB border 最左边的17 bp序列,见图5-B。

分离右侧翼序列同操作上,简并引物AP1与特异性引物Rsp1/Rsp2/Rsp4组合,经三轮巢式PCR扩增得到特异性片段,如图4-B。测序获得1233 bp的序列,如图6-A。其中915 bp为甘蔗基因组序列,GC百分含量为39.89%,其它318 bp与T-DNA右边界载体序列重合,并发现缺失了RB border 最右侧的20 bp,见图6-B。由此可见,T-DNA序列插入BCG-17基因组时,左右两侧的都有不同程度的缺失。

A:左侧翼序列扩增;B:右侧翼序列扩增。M:DNA Marker;1:1st产物;2:2nd产物3:3rd产物;4:4th产物A: Left flanking sequence.B: Right flanking sequence.M:DNA marker,1: Amplification for 1st, 2: Amplification for 2nd, 3: Amplification for 3rd,4: Amplification for 4th

2.3 建立转基因甘蔗BCG-17事件特异性检测方法

利用左、右侧3对特异性检测引物LS132/LA797、LS132/LA791、LS040/LA791和 RS139/RA467、RS139/RA526、RS006/RA467,对转基因甘蔗BCG-17进行扩增,扩增效率最好的引物对分别是LS040/LA791和RS139/RA526,见图7-A。以转相同基因的转基因甘蔗株系和非转基因甘蔗为模板,分别利用LS040/LA791和RS139/RA526特异引物和bar基因引物进行事件特异性检测。结果显示,使用特异性检测引物的扩增产物中,只在转基因甘蔗BCG-17可以扩增到大小约为750 bp(左侧翼)和约380 bp(右侧翼)的特异性条带,其他转基因株系和非转基因材料扩增均为阴性(图7-C、7-D);而使用bar基因引物的扩增产物中,表达载体质粒和转基因各株系都能扩增到约423 bp的特异性片段,只有非转基因甘蔗扩增结果为阴性(图7-B)。BCG-17扩增到的约750 bp和380 bp的特异性片段回收后,测序,经比对证实与预期序列完全一致。证明LS040/LA791和RS139/RA526这两对引物可以特异的识别转基因甘蔗事件BCG-17。

图5 BCG-17左侧翼序列及拼接位置特征Fig.5 Left flanking sequence of BCG-17 and the character of junction region

图6 BCG-17右侧翼序列及拼接位置特征Fig.6 Right flanking sequence of BCG-17 and the character of junction region

图7 甘蔗BCG-17转化事件特异性PCR检测Fig.7 Transformation event-specific PCR detection of the BCG-17 sugarcane

2.4 事件特异性PCR检测的灵敏度

利用LS040/LA791和RS139/RA526两对引物检测在不同BCG-17 DNA含量混合样品中的转化事件特异性PCR扩增效率,测试此两对引物的最低扩增限度。结果发现,以左侧引物LS040/LA791扩增时,当BCG-17的DNA相对含量降低至0.1%时,仍然可以特异地扩增到目的片段(图8-A);以右侧引物RS139/RA526扩增时,当BCG-17的DNA相对含量降低至1%、0.5%、0.1%时,除了目的片段,还出现了非特异片段的扩增,当降低至0.05%和0%时,只有非特异片段的扩增(图8-B)。以上结果表明以右侧RS139/RA526为引物的事件特异性PCR的特异性和灵敏度较差,而以左侧LS040/LA791为引物的事件特异性PCR检测的特异性好和灵敏度高,最低检出值达 0.1%,按甘蔗基因组为10Gb计算,相当于9个单倍体基因组拷贝数,也就是说该转化事件特异性PCR最低检测限约为 9个单倍体甘蔗基因组拷贝数。

图8 左右侧翼特异性引物对PCR检测限度的测定Fig.8 Limitation of event-specific detection by use of specific primer pairs of left and right flanking sequences

3 讨论

目前分离外源T-DNA侧翼序列使用最广泛的技术有染色体步移法、高效热不对称PCR(hiTAILPCR)和近几年热门的全基因组重测序技术。后者是对已知基因组序列的物种进行不同个体的基因组测序,并在此基础上对个体或群体进行差异性分析[19]。由此可见,应用该技术的前提条件是已知受体植物的基因组序列信息。到目前为止,国内外并未对甘蔗ROC22开展基因组测序工作,因此本实验仍然选择操作较为繁琐的染色体步移法。本实验中,根据已知T-DNA左右序列首先设计了3条同向Tm值约为65℃的特异性引物,与染色体步移试剂盒中的四条简并引物分别进行热不对称 PCR反应,经过多次三轮巢式PCR反应后,电泳检测仍得不到满意的实验效果,故设计第四条特异引物。通过简并引物AP4和T-DNA左侧四条巢式引物组合,经过四轮巢式PCR的扩增,最终获得510 bp的T-DNA左侧左侧翼序列。分析此获得序列的GC百分含量发现,此部分序列富含A、T碱基,GC含量仅为25.49%。因此推测可能是富含A、T碱基的原因造成大量非特异性片段的扩增,三轮巢式PCR得不到特异片段,经四轮巢式PCR扩增才得到目的片段。而T-DNA右侧翼则在简并引物AP1与特异性引物Rsp1/Rsp2/Rsp4组合经过三轮巢式PCR获得,由此可见利用染色体步移技术分离转基因甘蔗T-DNA侧翼序列仍然有一定的难度,推测跟甘蔗是异源多倍体植物并具有庞大复杂的基因组有关,所以设计嵌套特异性引物时可以多设计几条备选或进行第四轮、五轮巢式PCR。另一方面,在染色体步移试剂盒提供的4种简并引物里,本次获得目标序列的是AP1与AP4,而在另一个株系BCG-2则是AP1和AP3,剩下的AP2也曾经获得目标片段,只是长度偏短。由此可见,4种简并引物都是可以用于分离甘蔗已知序列的侧翼序列的。

由于利用TaKaRa公司的 Genome Walking Kit分离转基因甘蔗T-DNA侧翼序列存在较大的难度和工作量,在实验中,曾尝试使用了另一种LA PCRTM in vitro Cloning Kit对侧翼序列进行扩增,该方法是依赖酶切连接接头的染色体步移技术,理论上该方法的扩增目标更直接,故特异性会更高,然而在实验过程中,利用该方法经多次尝试未获得理想结果,推测由于甘蔗基因组庞大造成酶切位点分布随机造成连接效率偏低,从而引起PCR扩增成功率降低。因此不依赖酶切连接的染色体步移是目前较为适合于扩增转基因甘蔗T-DNA侧翼序列的方法。

上述获得的的T-DNA侧翼序列在NCBI的核酸数据库中进行比对,发现右侧翼序列与高粱BRCA1相关的结构域蛋白mRNA有39%同源外,而左侧翼序列在数据库中没有发现任何的同源序列。这个比对结果是因为甘蔗基因组测序未完成,NCBI的核酸数据库只有少量的甘蔗转录组测序和EST序列而造成,因此就目前研究水平,尽管得到了T-DNA的侧翼序列,仍无法对甘蔗BCG-17的T-DNA插入位点进行精准的定位。但是甘蔗割手密种AP85-441基因组测序于2018年完成并发表在Nature Genetics上[20],本研究团队曾把序列下载,进行本地化建库获得库文件,已获得的T-DNA侧翼序列经Blastn比对发现, T-DNA插入可能在该基因组的Chr7A非编码区19011049、Chr7B非编码区20602346、Chr7C非编码区9126238和Chr7D非编码区12281767位点上。从此结果看,插入位点可能是在Chr7染色体上,但甘蔗割手密和甘蔗ROC22都是多倍体植物,所以无法判断T-DNA是插入在A-D中哪一组。而从Southern杂交的结果看,外源基因是以单拷贝方式插入,所以只能是插入在A-D中其中一组。就目前缺少甘蔗基因组序列数据库的情况下,根据甘蔗某段核酸序列而进行准确的染色体定位是极其困难的,最好的解决方法是加快甘蔗基因组的测序工作。据了解,国内已经有甘蔗研究团队准备甘蔗ROC22的基因组测序工作,该项工作的完成,势必将甘蔗基因组功能研究等基础研究推上一个新的台阶。

通过扩增T-DNA侧翼序列而建立起来的事件特异性检测法,是鉴定含有相同T-DNA插入片段的不同转化事件的最有效方法。本研究建立的转基因甘蔗BCG-17的事件特异性PCR检测方法特异性好,灵敏度高,转基因成分含量0.1%及以上时利用常规定性PCR方法即可检测,该灵敏度在其他转基因作物事件特异性检测中普遍存在,如转基因水稻[8,21]、大豆[22]、油菜[23]和玉米[24]等,并且远高于欧盟对转基因植物衍生的食品及饲料标识的0.9% 的最低限量[25]。

4 结论

本研究利用southern杂交确定了转基因甘蔗BCG-17的外源基因的插入拷贝为单拷贝;利用染色体步移方法,扩增得到转基因甘蔗BCG-17外源基因插入位点的左右侧翼序列;以此序列为基础,建立了转基因甘蔗BCG-17的事件特异性PCR检测方法,该方法特异性好,灵敏度高,为转基因甘蔗BCG-17的利用及产品检测奠定关键技术基础。