民国时期禄劝彝区乡村经济生活管窥

——以契约为中心的考察

2021-06-21李晓旋

李晓旋

(西南民族大学 中国语言文学学院,四川 成都 610041)

近年来,国内契约研究已成为历史学、文学、文献学、经济学等学科新型的研究趋势。彝族也存有一定数量的契约文献,这些文献一部分为汉语书写,一部分为彝语书写。存世的彝族契约除部分收藏在档案馆和图书馆,其余皆由民间私人收藏,学界对于各省、各个地区的契约文书的数量、类型及相关信息很难全面又准确地把握。加之,民间私人收藏的契约的家族性特征,契约类别大致为家族所传账本、当票、婚书、入赘文书、买卖土地文书等,这部分内容由于涉及民族习惯和家族隐私,契约所有者也极少对外展示。因此,彝族契约文献研究尚未大规模的进入学者的视野。

目前学界已有的一些研究成果中,值得关注的有:彝学前辈余宏模先生在1979年刊发的《清代水西彝族土目和彝文田契试析》一文,文中先是对贵州彝族水西地区改土归流后前后的历史进行了梳理,然后从土目与佃户,佃户与农民的关系的角度进行分析,最后以契约作为佐证,探查改土归流后的水西地区土目,是怎样利用所占有的土地,采取何种方式来剥削榨取劳动人民的血汗的。该文使用的契约,均是由贵州省毕节地区民委会彝文翻译组收集到的清代乾隆、嘉庆时期的田契,这个时期的契约也是彝族契约中存量较大的一部分。

其后有张纯德先生1997年在禄劝地区调查搜集到38份契约文书,这38份契约类型丰富,甚至还有一块民间禁赌碑,作为彝族乡间村规民约的实物资料,比较珍贵少见。再有朱崇先、杨怀珍伉俪二人参与了《彝族毕摩经典译注》第101卷《契约文书》的翻译工作,并在其后又整理出版了《国家图书馆藏清代彝文田赋账本研究》一书。

其余直接以“彝族契约”或“彝文契约”研究为主题,或涉及彝族契约为题的研究较少,也比较零星。吴晓亮、徐政芸《“云南省博物馆馆藏契约文书整理汇编”记》在已经出版的云南省契约文书有关著作的基础上,对整理过程中发现的云南博物馆馆藏契约文书做了梳理,对彝文契约整体情况泛泛而谈,但是提到了彝族他留人的契约文书比较集中的特点。王明东撰写的《清代彝族地区土地买卖、典当和租佃分析》一文中比较全面的提到了以凉山地区和云南、贵州的土地买卖和租佃现象,对于凉山地区的奴隶主剥削“娃子”和土地买卖的习惯法论述非常翔实,对云贵地区的土司和佃户的关系也通过契约作为佐证进行了分析。徐晓的《清代彝族赋税制度研究的珍贵资料——评<国家图书馆藏清代彝文田赋账簿研究>》一文认识到了《国家图书馆藏清代彝文田赋账簿研究》一书的价值,提到从土地缴纳的赋税和粮食计量工具等入手研究,该文对于彝族契约的价值把握准确,所评恰当,但是遗憾的是文章篇幅很短,尚不能算是全面深入的研究。

总体来说,彝族契约文书的研究还在起步阶段,不管是历史学、经济学还是文献学、语言学等不同角度的研究尚不充分。本文拟从经济生活的角度对6份禄劝地区民国时期的土地契约文书进行分析。这6份土地契约文书来自张纯德先生在《彝学探微》中已经刊布的契约中的一部分。1997年,张纯德先生在云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县茂山乡那庸干立科村,世袭毕摩张兴家收集到张氏祖传各类文书档案共计38份。这些契约文书年代上至清乾隆时期,下至新中国成立前一年,文书分为彝语和汉语书写两种形式。这批契约中,民国时期汉语书写的土地契约文书共计6份,笔者此文分析所用的契约材料即是这6份契约文书。这些土地买卖契约文书,以真实的史料向我们展示了民国时期禄劝彝族人民的社会经济生活。

一、禄劝地区民间契约的内容

这6份契约中有5份为典当契约,1份杜契,典当契约即民间所说的活当,到了约定的日期,卖主有钱可以原价赎回。“杜契”从字面意义也可知“杜”字解释为“ 断绝”,杜契自然是断绝关系的契约。民间称为死当也叫卖断,卖主直接把地卖给对方,不得反悔,日后地价变动也不得加找。两种契约书写格式相同,均为汉文繁体从右至左,从上至下书写。当契的契约纸的左边空白处写上“当约为据”,杜契则写的是“杜约为据”。在契约内容的表述上,也有固定的模式,以下是一份典当契约的格式:

立当某地文约人某某,系某某村住,为因正用急迫无处出办,情愿请凭从中说合,将自己祖遗水田(包谷地、麦地)一份,大小X丘,栽工X个,东至某人(地)田,西至某人(地)田,南至某人(地)田,北至某人(地)田四至分明,年纳粮X升,条银照粮完纳。今情愿立契当与某某名下为业,接受当价XX入手应用。其田自当后,任随银主耕种管业,有力取赎,无力不得加找,取赎之日,银到地归,尔彼不得刁难,今凭中人一律承担,今恐人心不古,此系尔彼情愿,并无压逼等情,空口无凭,立此当契为据。

民国X年X月X日

书字人:某某

立水民田文契人:某某

凭中说合人:某某

代字人:某某

当约为据

这5份典当契约在土地的大小以及一些细节处略有不同,其余都几乎一致。而唯一的一份“杜契”除了在“任随银主耕种管业”后加上“以杜永杜,永断葛藤”的公式化用语外,其余与典当契约一致。由此,我们可以归纳出,典当契约和杜契,都由以下要素组成。

(一)立契人

立契人为土地出卖者,均立于契约开头。这6份契约的立契人按照年代顺序编排,1份是“立当包谷地文约人杨阿苍”,3份是“立当水民田文契人张林”,1份是“立当麦地文契人李石安”,还有1份是“荞地文契人张七十一。”

(二)土地所有权说明

典当土地者必须列明土地的产权来源,以免日后发生产权纠纷,这6份契约均为祖产所出卖的土地是“自己有祖遗包谷地一块”“己有祖遗水田一份”“自己祖遗水田一份”“自己有祖遗水田两份”“有祖遗麦地三块”,“自己祖遗荞地四块”,这些出卖土地者出卖的土地均为祖产,表明土地来源明确,土地的主人有权处置这些田地。

(三)对象地

立契人想要典当的土地,必须详细列出坐落、四至、大小,并且按照彝族传统的计算土地的方法。若是水田,则以栽工几个来计算,若是旱地,则以播种数多少计算。举例如下“将自己祖遗包谷地一块,坐落顺梁子,其撒种二升”“将己有祖遗水田一份,大小四丘,栽工三个”。耕作时需要三个栽工的土地,即是土地的面积大小。

(四)出卖原因

这5张民国时期的典当契约中典当土地的原因都是相同的“为因正用急迫无处出办”,而杜契中的原因是“因口粮紧迫,无处出办”。可知急需用钱和经济紧迫、口粮紧张是卖地的主要原因。

(五)买主

写明典当给某村某人,多数情况下先典当给本族人,并且将买主称为“银主”。“银主”的称呼,是在明代中叶以后商品经济的发展,白银作为货币支付手段日益频繁的情势下出现的。[1]可以推测,禄劝地区的经济发展相对其他彝区来说还是比较快速的,相比四川的彝区解放前还是奴隶社会,这里明清时期已经出现了资本主义萌芽。

(六)中间人

这6份契约无一例外都有“情愿请凭中人说合。”买卖成交必定有中间人参加,有的契约还出现了不止一个的中人。民国二十年五月,典当水田的1份契约中就出现了“凭中人、凭中说合人”这两种身份的中间人。民国三十七年旧历二月二十八日典当麦地的1份契约中出现了“族凭中人、内凭中人”。

(七)权力和义务

买卖双方在成交前还需要把当年的赋税、年纳粮缴纳完毕,完成土地权力和义务的转接。民国二十年的一张当契中卖主“随秧田每年纳秋粮半升,条银照粮完纳”,民国二十一年的一张当契中有“秋粮半升,条银照粮完纳”,民国二十二年的一张契约有“年纳本区秋粮一升,条银照粮完纳”,民国三十七年的一张契约上有“年纳粮依执照上纳”的字样。

以上所总结出的契约的格式非常规范化,与现代法律合同对比,已经相差无几。现代法律关于契约与合同的关系是这样叙述的:“合同也称为契约,是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利和义务关系的协定。”[2]

而现代法律合同的内容一般具有如下条款:“(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的(三)数量(四)质量(五)价款或报酬(六)履行期限、地点和方式(七)违约责任(八)解决争议的方法。[3]

禄劝地区契约的格式与现代法律的合同对比,禄劝彝族地区契约的合同机制完善,买卖土地手续齐全,具有现代法律的特征,同时,也体现了民间交易惯习。例如这6份契约中有4份典当或绝卖给了本族之人,民国二十年、民国二十一年、民国二十二年的三份契约都典当给了“本族张光明名下为业”。民国三十七年的这份杜契是绝卖给了“本族干立课张力名下为业”,在没有卖给本族人的那两张契约中有一张出现了“族凭中人”和“依口代字人:张光明押”的字样,具有强烈的乡村社会中宗法制色彩。总之,这6份契约的内容向我们展示了,禄劝彝区的土地交易在规则下运行,在亲族邻里中接受监督。

二、民国时期禄劝地区的货币流通使用

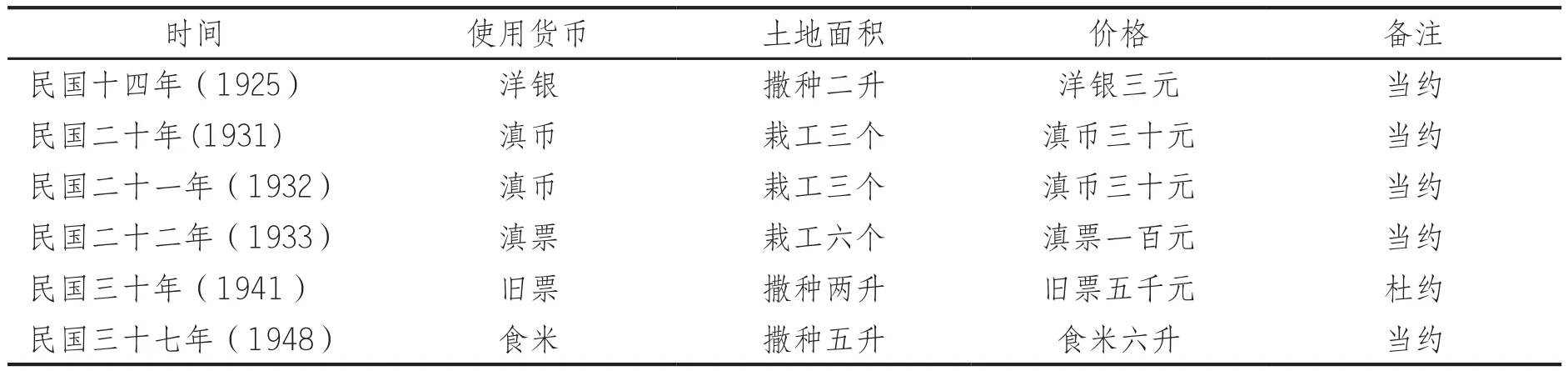

表1 土地与货币比值

这6份契约中最早的一张是民国十四年,最晚的一张是民国三十七年,在短短的23年的时间里,民间使用的货币有洋银、滇币、滇票、旧票,其当时货币和金融体系的混乱可见一斑。

土地交易日期为民国十四年的这张当约使用的交易货币是洋银元,在云南历史上最先出现的银元,的确是外国银元。近代史上,云南由于其特殊的地理位置,成为外国侵略者入侵的港口。这期间外国的商品在内地倾销、英法以及其殖民地的货币在云南流通使用,在一些地区甚至成为主要货币。“在邻近缅甸和印度的滇西边境地区和邻近越南的滇南边境地区,都形成中外货币混杂流通的局部区域。滇南有法元和港元;滇西有印度卢比和缅甸小洋。”[4]

按照习惯,民间把进口的商品加一“洋”字,所以基本可以肯定禄劝地区在清末使用过外国的银元作为交易货币。但是这份契约的年代已经是民国十四年四月六日(1925年),这一时期云南历史上占主导地位的应该是半开银币。“1920年后银圆壹元不再是指全国通用银圆,而逐渐变为滇铸银圆(即半开两枚)。由于流通中半开银币在数量上占优势,其身价也日益提高,这必然将其推向主币的地位。”[5]这张契约上使用的货币到底是外国的哪种货币,还是老百姓已经习惯了称呼银元为洋银,这里不得而知,但是可以肯定的是外国货币对于云南的冲击深入骨髓,禄劝彝族地区也深受影响。

民国二十年、民国二十一年、民国二十二年的3份契约都使用的是滇币或滇票。滇币、滇票作为地方性货币,它的发行与近代史上云南的军阀割据有关。

宣统三年,由蔡锷将军领导的新军起义,推翻了清王朝在云南的统治,在蔡锷的军政府领导云南期间,对于云南混乱的货币金融体系进行了改革和整顿。在蔡锷的力主之下,“由地方政府全额筹资组建的富滇银行也订于民国元年(二月初四日成立)。民国元年(1912)二月十九日,云南富滇银行正式对外营业,富行发行纸币票面分为‘壹佰元’、‘伍拾元’、‘拾元’、伍元’、‘壹圆’种,富行所发纸币时人俗称‘滇币’为区别于后来富滇新银行发行的‘新滇币’,故又称之为‘旧滇币。’”[6]契约的主人民国二十年、二十一年、二十二年连续三年典当土地,栽工三个的水田市值三十元滇币,栽工六个的水田市值一百元滇票,但是当时的米价如何呢?

据资料统计,1931年昆明市全年的月平均米价为:米每市石(120斤)30块滇币以上;1932年昆明市的月平均米价为:米每市石(120斤)38-39块滇币;1933年昆明市全年的月平均米价为:米每市石(120斤)46块滇币。[7]物价飞涨,货币贬值,典当土地换来的钱不过能买不到120斤米而已。

1933年《中行月刊》发表了题为《云南富滇银行改组 销毁纸币三千万》的公文。文中言,自民国十六年以后,由于云南政局动荡,军费耗资巨大,导致纸币滥发,币值下跌。“法国安南纸票百元可换滇纸票一千七百八十余元”,[8]鉴于滇票的通货膨胀,政府决定回收三千万纸票焚毁,又重设立了富滇银行并发行以新银行滇票一元抵旧银行五元的的新滇票。民国二十二年的这张当票落款日期为十月二十八日,距离回收焚毁旧滇票已经过去了三月有余,可以推测这里所使用的货币应当是新滇票。

民国三十年的这张杜契中出现了“天价”的五千元旧票。这里所使用的五千元旧票,所指是富滇新银行发行的新滇票,称呼新滇票为旧票的原因与国民政府发行法币有关。法币在云南推行后,滇票渐渐退出商品的交易和流通。1937年国民政府发布了一则《千万法币运滇回收》的公告,为了增加川滇黔三省的法币使用量,特运千万法币到渝,以资调剂到滇,国民政府计划慢慢收回滇币,以中央法币,通行全省。虽说公告发布后,法币在云南的推行也是举步维艰,但是在抗战进入相持阶段:“国民政府中央势力银行在云南分支机关发行纸币的数量越来越多,法币使用的区域才越来越大,1941年以后已经在云南省许多城镇及交通沿线农村地区流通。”[9]民国三十年,滇票几乎退出流通,而国民政府为了维持庞大的军费开支只能滥发纸币,造成通货膨胀,法币贬值。农民把撒种两升的麦地卖掉换来的不过是一堆废纸,而失去的则是祖传的土地,可想而知当时的农民在持续的战争和政府的层层盘剥下已经几近破产。

民国三十七年的当契交易中使用的是以物换物的方法当掉土地。撒种五升的麦地只当了食米六升。民国三十七年正值新中国成立的前一年,经历了军阀混战、抗日战争、解放战争,禄劝地区的彝族人民已经疲惫不堪,处在了经济崩溃的边缘,民生凋敝。

三、土地所有权与禄劝地区赋税制度

这6份契约牵涉到禄劝地区的土地典当和赋税缴纳的复杂情况,与禄劝当时的历史情况有关,因此有必要厘清这个地区的历史概况和地理沿革。

元、明时期,禄劝大部分地区为凤氏土司领地。明隆庆元年(1567),中央王朝在武定、禄劝地区实行改土归流后,境内逐渐确立了封建地主经济。部分人口稀少、土地肥沃的少数民族聚居区,当地土目和外地无业游民“移居其寨,侵占田地,倍尝利息,稍不当意,罗告摭词。不才有司,乘之以上下其手,左右其袒,彼彝民视城市如陷井,见差役即销魂”。[10]土司下面的头目,称为土目,这些土目利用自己的特权,联合一些地痞流氓对农民进行盘剥。土地兼并的日益加剧,在使农民大量破产的同时,也使土地日渐集中,地主经济进一步发展。

清初凤氏衰落,在封建地主经济在经济相对发达的崇德、屏山、翠华、茂山、九龙、转龙等坝区巳初步形成并逐渐完善,至民国时期已成为境内农村经济的主要形式。[11]

这6份契约所在地“三区山阴保那庸甲上村、第四区第二乡那庸上村、禄劝第四区山阴乡那庸上半甲播康村、丽山乡第六保、利山乡第陆保那庸安境村”,在当时均属于经济比较发达、封建地主经济比较完善的茂山乡,因此这个地区的农民土地可以典当、转租、甚至绝卖给他人也不足为奇。

这6份契约中,除了民国十四年和民国三十年的这张,几乎无一例外的都有;“年纳粮X升,条银照粮完纳”或“年纳粮依执照上纳”的字样,既说明立契人已经履行完毕义务,土地交接没有赘余事项,且通过这些契约可以清晰看出民国时期这个地区的人民赋税状况。

民国时期,不论是禄劝地区还是中国其他地区,几乎都处在国民政府的重赋之下,据《禄劝县志》记载;“民国六年改定,每军粮一石,统征银五元七角一仙①仙是英文CENT译音,一仙即1分钱。三厘,民粮一石,统征银六元九角八仙三厘,无论军民,每石外征附征银一元,圑费银三角。”[12]也就是说,老百姓除了要缴纳粮食外,还要根据每年所产出的粮食的多寡上税,所上的税称为“条银”。这种钱粮两分,分开纳税的方式毕竟不够简便,当时的政府也意识到这一弊端,因此,云南省政府在1931年通过《银行周报》颁布了一则《云南田赋改征耕地税》的条例。条例指出今天的赋税虽然以粮为本位,看似方便,但是“仍有八九目三四目者,盖未尝正本清源,不能通体一致……”[13]还是觉得名目繁多,不够简便。因此,条例拟定由清丈局重新丈量土地,取消了以前丁税课赋等名目,按照土地的优劣划定税率,统一以耕地税的名义缴纳赋税,不再钱粮分开,该条例从昆明率先开始实行。但是实行的效果究竟如何,可以在契约上真实的反应出来。

民国二十一年的这份契约上,立契人张林缴纳了“秋粮半升,条银照粮完纳,”在二十二年的契约上张林“年纳本区秋粮一升,条银照粮完纳”。在条例颁布两年以后,禄劝地区的赋税还是按照以前的标准执行,禄劝县是云南省昆明市的郊区县,土地清丈工作都尚未完成,由此推测其余地区政策执行之难。可见当时政府的执行力和民众的配合力都比较弱。政府朝令夕改,偶有强势政府推出惠民政策,可经过层层盘剥,到了民众手中也已所剩无几,民众对当局政府的不信任也是导致这一结果的原因之一。

四、小 结

彝族地区的社会形态一直就是学界感兴趣的话题,而契约不同于官方史书的绝对真实性,也为我们了解民国时期彝族地区的社会经济制度、宗族制度、土地流转制度、赋税制度提供了佐证。以上所述只是这6份契约透露出的信息的一方面,契约中村庄的沿革、农业的生产和水文等信息还尚待研究。就彝族契约研究状况来看,以往学界在研究彝族历史文化时,常常关注彝族宗教类文献和文学类文献,很少将眼光聚集到经济类文献上来,相信随着越来越多的文书被发现,近代彝族史的厚度将大大增加。