襄阳菜越三国墓出土青铜马及相关问题的讨论①

2021-06-21王耀文

王耀文

(南京师范大学 文博系,江苏 南京 210046)

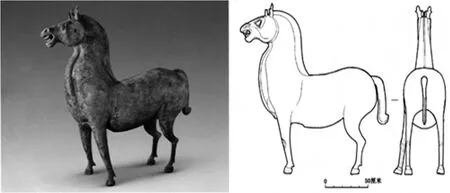

2008年襄阳樊城菜越三国墓出土的一件长163、高163厘米的大型青铜马(图一),是目前我国出土铜马中个体最大者。(1)襄樊市文物考古研究所:《湖北襄樊樊城菜越三国墓发掘报告》,《考古学报》2013年第3期。该马作站立嘶鸣状,系先分铸身体各部位后合铸而成。面颊平,眼眶呈三角形,张口露齿,两耳直立分三瓣(2)发掘报告称菜越墓青铜马两耳如“削竹”,笔者认为此种描述欠妥。《齐民要术》卷六《养牛、马、驴、骡》:“耳欲得小而锐如削竹,相去欲促。”石声汉先生释为:“耳要小,要相距很近,形状像斜斩的竹子。”参见贾思勰著,石声汉校释:《齐民要术今释》,中华书局2009年版,第501、535页。菜越墓青铜马两耳长而直立,上部分三瓣,明显不属于此类。,翘鼻。额部立一柱状物,并有阴线錾刻而成的当卢、节约图案。鬃毛呈凸棱状,马颈和马身稍显丰腴而四肢较细短,马尾自然下垂。此件青铜马体量巨大,造型生动,铸造技艺精湛,有着“华夏第一铜马”之称。

图一 襄阳菜越三国墓出土青铜马

关于墓主身份及青铜马来源,叶植、魏航空《襄樊樊城菜越三国墓主试考》一文认为墓主为汉末董卓手下大将、张绣之叔张济,青铜马是张济在董卓销毁长安及洛阳铜器时截留的一件“铜马式”(3)叶植、魏航空:《襄樊樊城菜越三国墓主试考》,载《中国考古学会第十三次年会论文集·2010》,文物出版社2011年版,第291-297页。。笔者认为此观点欠妥,现结合文献记载与考古发现等资料,就菜越墓青铜马与洛阳铜马式之关系、性质、头部装饰等问题进行一些讨论,以求教于学界。

一、菜越墓青铜马与洛阳铜马式无关

叶文推测墓主身份,一重要依据便是墓中出土铜盘铭文“永初二年(108年)八月八日张氏作三湅用”(图二)(4)图二引自襄樊市文物考古研究所:《湖北襄樊樊城菜越三国墓发掘报告》,《考古学报》2013年第3期,图一一。与“董府敬”。叶文进而认为,张济于建安元年(196年)南下荆州投奔刘表时与襄阳守将发生冲突而战死城下,刘表招降了由张济之侄张绣统领的凉州兵并筑大墓厚葬张济;青铜马本是洛阳的一件铜马式,在董卓大销铜器之时被张济截留,并随大军来到荆州,最终葬于张济墓中。(5)叶植、魏航空:《襄樊樊城菜越三国墓主试考》,载《中国考古学会第十三次年会论文集·2010》,第291-297页。

图二 襄阳菜越三国墓出土铜盘铭文:“永初二年八月八日张氏作三湅用”

首先,笔者对铭文的解读持异议。叶文将“作三”二字连读,意指作三件铜盘;“湅用”二字连读,“张氏”指使用者,墓主应为刻铭所示“张氏”后裔;“董府敬”表示墓主与能够开府的董姓人物有关联。由此推之,墓主极可能是董卓手下大将张济。(6)叶植、魏航空:《襄樊樊城菜越三国墓主试考》,载《中国考古学会第十三次年会论文集·2010》,第294页。笔者认为,“三湅”二字不可拆开。在汉至三国时期铜器铭文中,“湅”通“炼”,“三湅”“五湅”“十湅”“百湅”等为常见之语,表明器物经过多次精炼。(7)孙机:《略论百炼钢刀剑及相关问题》,《文物》1990年第1期。参看含有“湅”字的语例,如“黄龙元年(229年)太岁在丁酉,七月壬子朔,十三日甲子,陈世□严造作三湅明竟……(下残)……人富贵”(8)湖北省博物馆、鄂州市博物馆编:《鄂城汉三国六朝铜镜》,文物出版社1986年版,第35页。“建初二年(77年)蜀郡西工官王愔造五十湅□□□孙剑□”(9)徐州博物馆:《徐州发现东汉建初二年五十湅钢剑》,《文物》1979年第7期。可以发现,以上二例基本语句结构与菜越墓永初二年铜盘铭文相似,均为:制作时间+工匠姓名+×湅+器名。而目前所见汉代铜器铭文中“用”字尚无作名词之用的先例(10)王卉:《汉代铜器铭文词语通释与研究》,华东师范大学2009年博士论文,第353页。,这与“×湅”后多接器名的语句特点似有违悖。考虑到铭文为铜盘铸造完成后加刻上去,工匠刻至最后可能因空间不足而无法将“盘”字刻出,铭文遂以“用”字作结。若此说不误,“张氏”所指应为作器者而非使用者,则叶文有关墓主身份以及青铜马被张济截留的推测难以成立。

其次,有关张济葬地,目前尚无可靠依据。董卓死后,凉州军阀四处攻战,《后汉书》与《三国志》中有关张济结局的记载分别如下:

建安元年,骠骑将军张济自关中走南阳,因攻穰城,中飞矢而死。荆州官属皆贺。表曰:“济以穷来,主人无礼,至于交锋,此非牧意,牧受吊不受贺也。”使人纳其众,众闻之喜,遂皆服从。(11)范晔:《后汉书》卷七十四《刘表传》。

济屯弘农,士卒饥饿,南攻穰,为流矢所中死。绣领其众,屯宛,与刘表合。(12)陈寿:《三国志》卷八《张绣传》。

现有文献之中多只言张济于建安元年阵亡于穰(今河南邓州),张绣领其众并驻扎在宛(今河南南阳),并未提及其葬地。而叶文认为张济战死于襄阳城下可能性更大(13)叶植、魏航空:《襄樊樊城菜越三国墓主试考》,载《中国考古学会第十三次年会论文集·2010》,第296页。,其依据的《献帝春秋》记载如下:

济引众入荆州,贾诩随之,归刘表,襄阳城守不受,济因攻之,为流矢所中,济从子绣收众而退。刘表自责,以为己无宾主礼,遣使招绣,绣遂屯襄阳,为表北藩。(14)范晔:《后汉书》卷七十四《刘表传》。

且不论这段关于张济战死在襄阳城下的记载是孤例,单就内容而言,其存在明显不合理之处。汉献帝初平元年(190年),刘表“徙治襄阳”(15)司马光:《资治通鉴》卷五十九《汉纪五十一》。,襄阳成为荆州治所。既如此,张绣若驻扎于襄阳,又怎能称为刘表之“北藩”?而第二年正月,张绣即在宛投降曹操(16)陈寿:《三国志》卷一《武帝纪》:“(建安)二年春正月,公(曹操)到宛,张绣降。”,这便与“屯襄阳”之说产生了极大的矛盾。可见,《献帝春秋》这则史料可信度很低,不能成为张济阵亡并葬于今襄阳地区的依据。

再者,我们围绕青铜马本身展开分析。叶文提到的“铜马式”以及董卓大销铜器之事,《后汉书》卷七十三《董卓传》曰:“(董卓)又坏五铢钱,更铸小钱,悉取洛阳及长安铜人、钟虡、飞廉、铜马之属,以充铸焉。”李贤注曰:“明帝永平五年,长安迎取飞廉及铜马置上西门外,名平乐馆。铜马则东门京所作,致于金马门外者也。”

至于东门京以及明帝迎取飞廉铜马一事,《汉书》颜师古注引如淳和应劭曰:

武帝时,相马者东门京作铜马法献之,立马于鲁班门外,更名鲁班门为金马门。(17)班固:《汉书》卷五十八《公孙弘传》。

明帝永平五年,至长安迎取飞廉并铜马,置上西门外,名平乐馆,董卓悉销以为钱。(18)班固:《汉书》卷六《武帝纪》。

与李贤注相比,颜师古注多一“至”字,明确了明帝时是将铜马从长安迎至洛阳。文献中的“铜马”,实际上是汉武帝时期东门京进献的良种马模型——“铜马法”(也称“铜马式”),并且作为国家陈列品置于平乐馆。既如此,铜马式除了写实的风格外更应当符合良马的标准。

然而菜越墓青铜马本身的造型特征决定了其并非铜马式。杨泓先生曾指出,随着武帝时期从西域引进良种马——“天马”,汉代马匹的形貌特征从前期的头大、颈粗、宽胸、四肢短粗转变为后期的头小、颈长而弯曲、躯干粗实、四肢修长。(19)杨泓:《美术考古半世纪——中国美术考古发现史》,文物出版社1997年版,第123-124页。可以视为“天马”形象生动写照的是陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑出土西汉鎏金铜马(图三:1)(20)咸阳地区文管会、茂陵博物馆:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。图见王志杰:《茂陵文物鉴赏图志》,三秦出版社2012年版,第71页。及甘肃武威雷台汉墓出土铜奔马(图三:2)(21)甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。图见甘肃省地方史志编纂委员会、《甘肃省志·文物志》编纂领导小组编:《甘肃省志·文物志(中册)》,文物出版社2018年版,图版九。关于雷台汉墓,有学者提出其应当为西晋墓,参见何双全:《武威雷台汉墓年代商榷》,《中国文物报》1992年8月9日,第3版;吴荣曾:《“五朱”和汉晋墓葬断代》,《中国历史文物》2002年第6期。即使是对墓葬的断代发生了改变,关于铜奔马的断代也存在分歧,有东汉说与西晋说二种。东汉说参见何志国:《甘肃武威市雷台出土铜奔马年代考辨》,《考古》2008年第4期。西晋说参见孙机:《关于甘肃武威雷台出土铜奔马的年代》,《南方文物》2010年第3期。纵使年代晚至西晋,铜奔马也应当是对汉代“天马”艺术的承接。。与此二者相比,菜越墓青铜马身躯显得有些肥硕而四肢较细且短,比例不甚协调。这样的失误显然不能出现在铜马式上。同时,分三瓣的两耳这样艺术化的表现方法与写实性的铜马式不符,也不见于同时期其他马匹雕塑上,似是制作工匠个性化的加工。因此,菜越墓青铜马并不应当是一件作为国家陈列品的铜马式。

图三 带有“天马”特征的汉晋铜马

综合以上讨论,从推论依据、文献记载以及实物资料等方面考察,笔者认为叶文有关墓主身份和青铜马来源的推测难以成立,菜越墓青铜马与洛阳铜马法无关。

二、出土汉晋铜马的类型、分期、分区与性质

菜越墓青铜马铸造于何地已难考证,但将其与出土的汉晋时铜马进行对比,可以得到一些线索。

相比于陶马和木马,使用铜马随葬的现象较为少见。目前发现汉代之前的铜马数量稀少,仅有洛阳西工区战国初期墓葬(22)洛阳博物馆:《洛阳西工区战国初期墓葬》,《文物资料丛刊》第3辑,文物出版社1980年版,第118-120页。、邯郸赵王陵二号陵(23)郝良真:《赵国王陵及其出土青铜马的若干问题探微》,《文物春秋》2003年第3期。、湖北枣阳九连墩M2(24)湖北省文物考古研究所等:《湖北枣阳九连墩M2发掘简报》,《江汉考古》2018年第6期。、秦始皇陵铜车马坑(25)秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所编:《秦始皇陵铜车马发掘报告》,文物出版社1998年版。等几例出土记录。这一时期铜马体量不大,但秦始皇陵铜车马的出现显示了这一时期青铜铸造技术和造型艺术的发展,为之后汉晋时期铜马艺术的兴起奠定了基础。截至目前,笔者统计到共有38座此时期墓葬有随葬铜马现象。由于一些高度不足30厘米的铜马体量过小,分布零散,或锈蚀严重难以考察其细节,或暂无详细资料公布,笔者于此对高度在30厘米以上的中大型铜马进行梳理。(26)李永平先生曾对20例汉晋时期铜马资料进行整理,其中包括一例海外藏品,参见李永平:《考古发现汉晋时期铜马及相关问题研究》,《四川文物》2007年第4期。笔者仅统计目前收藏于国内者,并在重新核对了李永平先生整理的19例基础上,增加了一些李永平先生当年遗漏的以及近年新公布的材料。

(一)类型

根据造型风格的不同,汉晋时期中大型铜马可分为以下类型:

A型 5件。铜马体量较大,体型较为肥硕,双唇非常厚实,鬃毛的表现不明显,腿短,马尾打结,分布在广西和四川地区。根据铸造技艺和装饰的不同,可分为2式。

Ⅰ式 1件(广西西林普驮铜鼓墓出土)。马高59厘米,通体鎏金,整器由马、马鞍和骑人三部分组成,马尾系单独铸造后插入(图四:1),发掘者认为墓葬年代为西汉早期,墓主是统治阶级的一员。(27)广西壮族自治区文物工作队:《广西西林县普驮铜鼓墓葬》,《文物》1978年第9期。图见中国国家博物馆、广西壮族自治区博物馆编:《瓯骆遗粹——广西百越文化文物精品集》,中国社会科学出版社2006年版,第117页。

Ⅱ式 2件。马身无鎏金,无马具装饰,分段铸造后通过子母口装配。广西贵县风流岭M31出土铜马,高115.5厘米,全身分九段,眼、鼻、舌、唇残留有涂朱痕迹(图四:2),墓葬年代应为西汉时期。(28)广西壮族自治区文物工作队:《广西贵县风流岭三十一号西汉墓清理简报》,《考古》1984年第1期。广西合浦风门岭M26出土铜马,高94.8厘米,全身分七段,马腿与马身接口处刻有动物纹样(图四:3),年代推定为西汉晚期。(29)广西壮族自治区文物工作队、合浦县博物馆编:《合浦风门岭汉墓——2003—2005年发掘报告》,科学出版社2006年版。

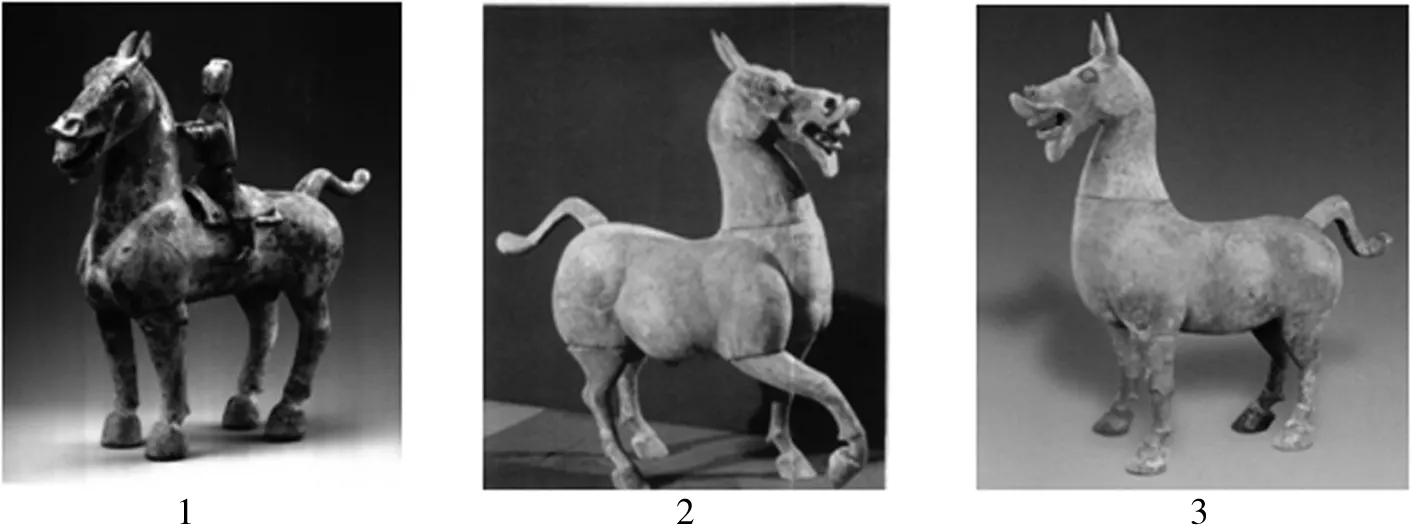

图四 A型铜马

Ⅲ式 2件。四川大邑县西汉土坑墓出土两件造型相同的铜马,其中一件高60厘米。马身无装饰,无分铸,出土时黄砂制内模尚在其内。墓葬年代在西汉中晚期。(30)宋治民、王有鹏:《大邑县西汉土坑墓》,《文物》1981年第12期。

B型 9件。铜马体量巨大,常见高度在1米以上者,体型较为瘦削,细长的四肢使得身体比例有些许失调,鬃毛呈凸棱状,马尾打结,普遍采用分段铸造后通过子母口装配的技艺,分布在四川、重庆、云南、贵州和陕西地区。根据铸造技艺的细微差别,可分为2亚型。

Ba型 1件(四川资阳雁江区兰家坡M1出土)。马颈、马头、马尾是分段铸造后采用子母口装配,马身和四肢则通过补铸而结合在一起(图五:1),身上残留有彩绘痕迹。墓葬年代推测是新莽时期至东汉早期。(31)四川省文物考古研究院、资阳市雁江区文物管理所:《四川资阳市雁江区兰家坡汉墓发掘简报》,《四川文物》2019年第1期。

Bb型 8件。身体各部位均为分段铸造后采用子母口装配。根据伴出器物的不同,又可分为3式。

Ⅰ式 2件。铜马与铜车并出。贵州兴仁交乐M6出土铜马高116厘米,墓葬年代推测为东汉早中期(32)贵州省考古研究所:《贵州兴仁交乐汉墓发掘报告》,载《贵州田野考古四十年》,贵州人民出版社1993年版,第236-264页。,贵州兴义万屯M8出土铜马高88厘米(图五:2),墓葬年代推测为东汉和帝(89—105年)前后。(33)贵州省博物馆考古组:《贵州兴义、兴仁汉墓》,《文物》1979年第5期。图见《贵州田野考古四十年》,彩版一。

Ⅱ式 3件。铜马与铜牵马俑并出。四川绵阳何家山M2出土铜马高134厘米,眼球涂为黑色,腰与颈部等连接处尚有朱绘痕迹(图五:3),发掘简报将墓葬年代推定为东汉晚期。(34)绵阳博物馆:《四川绵阳何家山2号东汉崖墓清理简报》,《文物》1991年第3期。图见绵阳市博物馆网站,http://www.mymuseum.cn/collection/hot/35#image,2020年3月5日可见。重庆开县红华村崖墓M1出土铜马高98厘米(图五:4),发掘者认为墓葬年代在东汉晚期至三国早期。(35)四川省文物管理委员会:《四川开县红华村崖墓清理简报》,《考古与文物》1989年第1期。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,陕西人民美术出版社2009年版,图版一〇八。陕西宁强阳平关镇出土铜马高118厘米,据报道墓葬中还有铜俑出土(图五:5),墓葬年代因未见详细材料公布而难以判断。(36)陕西省文物局:《陕西省新发现文物精华说明》,《文物》2001年第3期。又见林通雁:《东汉三国陵墓艺术概述》,《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,第79页。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,图版一一五。

Ⅲ式 3件。无铜车或铜牵马俑并出。如云南昆明羊甫头M268(37)云南省文物考古研究所等编:《昆明羊甫头墓地·卷三》,科学出版社2005年版。(图五:6)、四川省成都青白江区大同镇战斗村汉墓群(38)刘光灿主编:《美术成都》,中国旅游出版社2016年版,第56页。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,图版一一一。(图五:7)、四川郫县新胜公社东汉墓葬(39)梁文骏、潘瑞明:《郫县出土东汉铜器》,《文物》1981年第11期。(图五:8)、出土铜马,马分别高107厘米、143厘米和120厘米。年代上仅昆明羊甫头M268有较细致的断代,发掘报告认为年代为西汉晚期至东汉早期。

图五 B型铜马

C型 2件。铜马高度在90厘米左右,四肢较长且粗壮,身体比例较为协调,鬃毛呈凸棱状,身体各部位均为分段铸造后采用子母口装配,无与铜车或铜牵马俑出的现象,均出土于重庆市云阳县。如杨沙古墓群出土铜马(图六),根据报道墓葬年代为新莽时期。(40)张伟等:《重庆云阳杨沙墓群发掘取得重大收获》,《中国文物报》2003年4月23日,第1版。图见云阳博物馆网站,http://www.cqyybwg.com/v/zp/62.html,2020年3月5日可见。复兴场镇兴隆村古墓群出土一件铜马,墓葬具体情况未有详细报道。(41)新华社:《盗卖三峡文物4名被告人获刑》,《遵义晚报》2015年3月28日,第7版。

图六 C型铜马(重庆云阳县复兴场镇兴隆村古墓出土)

D型 2件。铜马体量适中,体格健硕,四肢略显短粗,鬃毛呈凸棱状,马尾靠近末端位置打结,马体未见分段痕迹,均出土于甘肃省。根据铸造技艺的细微差别和装饰的不同,可分为2式。

Ⅰ式 1件(甘肃金塔臭芦草沙窝东墓群出土)。马高36厘米,背上有马鞍,马鞍及马尾均可拆卸(图七:1),仅知年代为汉代,未见墓葬相关信息。(42)金昌市文化出版局编:《金昌文物》,甘肃人民出版社2011年版,第120页。图见杨永生主编:《酒泉宝鉴:馆藏文物精选》,甘肃文化出版社2012年版,第112页。

图七 D型铜马

Ⅱ式 1件(甘肃甘谷新兴镇头甲村尚家屲汉墓)。马高62厘米,无马鞍,马尾不可拆卸(图七:2),甘谷县博物馆定年代为东汉,未见墓葬相关信息。(43)牛勃、马树平主编:《甘谷史话》,甘肃文化出版社2008年版,第128页。图见甘谷文博:《馆藏文物鉴赏——青铜立马》,甘谷县博物馆微信公众号2018年7月9日,https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/d3KArF89p8UAW6wPE4SX4OK5udO1fkGeVlU90JDia2QIOaBtfwu2dydHLYtg6gArKdT4LfDh5IDQhSRKQN9QibYQ/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1。

E型 46件。铜马体量适中,高度集中在30—52厘米之间,体型健美,四肢修长,马体未见分段痕迹,马身常见各种装饰,均出土于甘肃省。1件锈蚀严重无法考察细节,2件马尾缺失,故此3件不能分式(44)1991年甘肃酒泉市行署院内出土一件铜马,全身锈蚀严重,马鬃等细部处理难以考察,参见韩仁锁:《魏晋青铜马保护修复研究》,《文物修复与研究》第6辑,民族出版社2012年版,第27-30页。缺失马尾的2件分别为:甘肃金昌金川区双湾镇赵家沟墓群出土铜马,参见金昌市文化出版局编:《金昌文物》,甘肃人民出版社2011年版,第120页;阳关博物馆藏一件西晋铜马,参见李永平:《考古发现汉晋时期铜马及相关问题研究》,《四川文物》2007年第4期。。余者根据马尾、马鬃等细节之处处理以及伴出器物的不同,可分为4式。

Ⅰ式 39件。全部出土于武威雷台汉墓。39件铜马分为17件武士骑马、1件铜奔马、1件主骑、4件从骑、1件斧车驾马、4件轺车驾马、8件“张君”及“夫人”骑乘车马、3件大车驾马,构成一个完整的车马行列。头部有雄胜装饰,马鬃均分披于颈两侧,身体有彩绘痕迹,马尾靠近末端位置打结(图八:1)。发掘者将墓葬年代定为东汉晚期。(45)甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,图版一二七。

图八 E型铜马

Ⅱ式 2件。马鬃分披于颈两侧,马尾靠近末端位置打结,未见铜车或铜牵马俑伴出,均出土于甘肃省张掖市。如葫芦墩子滩(图八:2)和甘俊乡四角墩出土的铜马,高度分别为41.6厘米和51.7厘米,身体有彩绘痕迹。葫芦墩子滩汉墓年代推定为东汉晚期。(46)陈炳应:《兰州、张掖出土的汉代铜车马》,《文物》1988年第2期。图见甘肃省博物馆编:《中国少数民族文物图典·甘肃省博物馆卷》,辽宁民族出版社2016年版,第155页。

Ⅲ式 1件(甘肃酒泉西沟村M5出土)。马高38.8厘米,鬃毛呈凸棱状,马尾自然下垂,与铜牵马俑并出(图八:3),墓葬为魏晋时期墓葬。(47)甘肃省文物考古研究所:《甘肃酒泉西沟村魏晋墓发掘报告》,《文物》1996年第7期。

Ⅳ式 1件(甘肃兰州华林坪古墓群出土)。马高33.7厘米,鬃毛呈凸棱状,马尾靠近末端位置打结,出土时留有少量彩绘,与铜车并出(图八:4),墓葬年代推定为东汉晚期。(48)陈炳应:《兰州、张掖出土的汉代铜车马》,《文物》1988年第2期。

F型 1件(陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑出土)。马高62厘米,通体鎏金,体型健美,四肢修长,颈部鬃毛用细线刻出,马尾自然下垂,马尾与生殖器为单铸后铆接或焊接(图三:1),墓葬年代当与武帝时期相近。(49)咸阳地区文管会、茂陵博物馆:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。

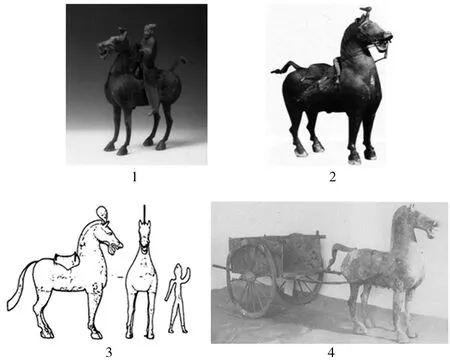

G型 2件。河北徐水防陵村M2出土两件铜马,一件高116厘米,正视前方,一件高113厘米,头向右扭。两马体型健硕,四肢较长且粗壮,鬃毛呈凸棱状,马尾打结,身体各部位均为分段铸造后采用子母口装配(图九),发掘者将年代推定为东汉早期。(50)保定地区文物管理所:《河北省徐水县防陵村二号汉墓》,《文物》1984年第4期。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,图版一一二。

图九 G型铜马(河北徐水防陵村M2出土)

H型 2件。湖南衡阳县道子坪M1出土两件铜马,高度均在50厘米左右,身型线条较圆润,头部有凸起的柱状装饰,鬃毛呈凸棱状,马尾靠近末端位置打结,有马衔,各有一胡人俑伴出(图十),发掘简报将年代推定为东汉晚期。(51)湖南省博物馆:《湖南衡阳县道子坪东汉墓发掘简报》,《文物》1981年第12期。图见林通雁主编:《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,图版一一〇。

图十 H型铜马(湖南衡阳县道子坪M1出土)

I型 1件(襄阳菜越三国墓出土)。体量巨大,高163厘米,身躯略显肥硕而四肢较细且短,头部装饰精美,有阴线錾刻而成的当卢与节约,双耳间立一柱状物,鬃毛呈凸棱状,马尾自然下垂,身体不见分段痕迹。

(二)分期

出土铜马的墓葬中几乎均未发现纪年材料,部分墓葬暂时未见发掘报告。现根据已有的墓葬断代结果将汉晋时期铜马的发展演变分为三期:

第一期:发展期。以A型与F型铜马为主,年代从西汉初期至西汉晚期,铜马出土地区主要为广西。这一时期已经出现高度超过1米的铜马,铜马风格虽偏肥硕,但也有陕西鎏金铜马这样的精美之作,整体上是对前代青铜铸造技术和造型艺术的继承与发展。

第二期:承接期。以B型、C型、G型铜马为主,年代从新莽时期至东汉中期,铜马出土地区包括四川、重庆、贵州、云南及河北地区,是大型铜马最集中出现的时期。铜马整体风格多元,既有瘦削型,也有健硕型与均衡型。

第三期:繁盛期。以E型铜马为主,亦有B型、H型与I型,年代从东汉晚期至魏晋时期。铜马出土主要集中于甘肃,西南地区出土数量减少。以中型铜马居多,仍见大型者。铜马整体风格偏向健美,铜马艺术发展到了顶峰。

南北朝时期,铜马艺术急遽衰落,笔者暂未见此时期铜马出土的记录。

(三)分区

通过以上梳理可以发现,西南(包括广西、四川、云南、贵州与重庆)与西北地区(甘肃)是汉晋铜马集中分布区,并且均形成了各自的风格。其余地区仅是零星出土,缺少连续性的发展。

西南地区的铜马包括A型、B型与C型(52)有观点认为陕西宁强铜马很可能出自蜀地作坊,其主要依据是宁强地接四川西北部,此地区也出土过蜀地制作的铜器,宁强铜马造型风格、铸造技艺也与四川出土铜马非常接近。参见林通雁:《东汉三国陵墓艺术概述》,《中国陵墓雕塑全集·第3卷·东汉三国》,第79页。,主要特点为:多出大型铜马;多凸棱状鬃毛;马尾几乎都打结;马身装饰较少;铸造技艺上因铜马体量较大无法一次铸成,故多采用分段铸造再通过子母口进行装配。在年代上西南地区的铜马较早发展起来,衰落时间也先于西北地区。

西北地区的铜马包括D型和E型,主要特点为:铜马体量适中;造型更加健美,身体比例较为协调;鬃毛多分披与颈两侧,也见凸棱状者;马尾多靠近末端位置打结,也有作自然下垂状;马身装饰较多且精美;铸造技艺上相关资料并不多,但马身均不见分段痕迹,有研究指出武威雷台汉墓铜马为先分铸头颈、躯体与四肢,再焊接而成。(53)甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。

(四)随葬铜马的性质

与叶文论调类似的是,曾有学者认为雷台汉墓出土铜奔马(54)顾铁符:《奔马·“袭乌”·马式——试论武威奔马的科学价值》,《考古与文物》1982年第2期;胡平生:《“马踏飞鸟”是相马法式》,《文物》1989年第6期。、陕西茂陵出土鎏金铜马(55)张廷皓:《西汉鎏金铜马的科学价值》,《农业考古》1985年第1期。、绵阳何家山M2出土铜马(56)何志国:《铜马·铜马式·天马》,《四川文物》1996年第5期。是铜马式,其依据无外乎铜马的造型特征可以与《相马经》《铜马相法》等文献记载相印证。但结合以上类型学分析,笔者对这类观点持有异议。

就考古背景而言,铜奔马出土前原有鞍具、辔勒,这些附加的马具会掩盖铜马一部分的造型特征,自然不太可能出现在用以相马的铜马式上。同时,雷台汉墓出土铜俑可以构成完整的车马行列,分析铜奔马性质时不可将其与其他铜俑相分离。再参看绵阳何家山出土铜马,其身前有一牵马俑,与之同属Bb型的铜马之中还有与铜车伴出者。显然,牵马俑、铜车赋予铜马以所骑之马、所驾之马的用途,这样的铜马不应是铜马式。

值得一提的是,董珊先生曾介绍过台北乐从堂收藏的一件西汉青铜马(图十一:1),通高21厘米,长23厘米。(57)董珊:《乐从堂藏铜马式考》,《出土文献与古文字研究》第7辑,上海古籍出版社2018年版,第248-278页。铜马虽体量不大,但制作精良,细节刻画生动,最重要的是通体遍布72处标注铭文(图十一:2)。正如董氏所言,这样一件具有标示马体部位名称铭文的铜马才是真正意义上的铜马式。

图十一 台北乐从堂藏西汉铜马式

因此,汉晋时期墓葬随葬之铜马应属于明器而非具有实用性质的铜马式,西南西北地区大量的随葬铜马现象应被解读为地区性葬俗。至于铜马造型与文献中相马术相合的问题,笔者认为既然相马术代表了良马的选择标准,那么人们在制造马的模型明器时自然会向标准进行一定程度的模仿,但这改变不了随葬铜马的性质。

(五)菜越墓青铜马相关分析

在明确了汉晋墓葬随葬铜马的性质之后,我们可以对菜越墓青铜马展开进一步的分析。

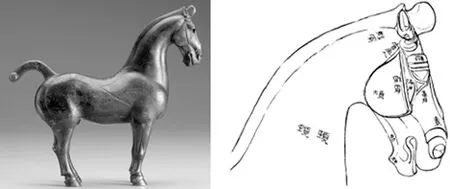

菜越墓青铜马虽属I型铜马,马耳等细节表现手法独特,但在其身上具有诸多西南与西北地区铜马的特点。首先大体量的制作是西南地区的传统,而根据相关学者研究,汉代刻纹铜器是云贵川地区特有的产品(58)吴小平:《汉代刻纹铜器考古研究》,浙江大学出版社2015年版,第117-120页。,合浦风门岭出土铜马即刻有动物纹装饰。菜越墓青铜马额部有用阴线錾刻成的当卢与节约(图十二:1)(59)图十二引自襄阳市博物馆、襄阳市文物考古研究所编:《三国遗韵:襄阳樊城大型三国墓出土文物》,科学出版社2016年版,第56页。,就装饰手法而言应是受到西南地区影响。在造型风格与铸造技艺上,菜越墓青铜马身型虽称不上健美,但凸棱状鬃毛与自然下垂的马尾与酒泉西沟村M5出土的铜马类似,尤其是二者额部均有竖起的装饰;铸造方法为先分铸头颈、四肢,后铸造躯干时将头颈与四肢一起包铸成型,马身不见分段痕迹,这一点与武威雷台汉墓铜马是相近的。

图十二 菜越墓青铜马头部装饰

就时代而言,菜越墓青铜马处在汉晋铜马艺术的顶峰期。彼时西南地区虽已渐趋衰落,但仍有大型铜马发现;西北地区则刚刚形成自身的特色。或许,菜越墓青铜马可视为西南与西北地区铜马艺术传播的产物。当年的工匠在吸收了两个地区铜马造型、装饰手法、铸造技艺的基础上,加上自身的创造,遂有了这样一件能够在汉晋铜马中独树一帜的作品。而墓主可能受当地葬俗的影响,将这样一件庞然大物葬入自己的墓中。

三、菜越墓青铜马头部装饰的商榷

在菜越墓青铜马身上有一细节值得我们关注:在铜马额部两耳之前存在一柱状物(图十二:2)。由于柱状物上部已残,具体形态不明,这给确认其名称带来了困难。发掘报告称之为“纛”,然笔者对此有不同认识。

纛是皇帝乘舆上的饰物,史籍中多有“黄屋左纛”之语。《后汉书·舆服志》记载:“故圣人处乎天子之位,服玉藻邃延,日月升龙,山车金根饰,黄屋左纛,所以副其德,章其功也。”(60)司马彪:《后汉书志》第二十九《舆服上》。首先,使用纛乃皇帝身份的象征,具有特殊的政治意义。而菜越墓墓主的身份等级肯定无法达到帝王级别,不应当使用纛。其次,之所以有“左纛”的称法,是因为在一车所驾四匹马之中,只有左骖马才佩纛。而菜越墓青铜马仅是单独一件,周围无铜车,更无其他铜马,这不应当是纛出现的场景。再者,从实物形态考虑,纛一般由底座、直柄和垂缨三部分组成(图十三:1,2)(61)图十三引自秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所编:《秦始皇陵铜车马发掘报告》,文物出版社1998年版,彩版二五、图一三七。,安装时需“将底座扣在马额顶部绾结好的发髻状鬃毛上,插销通过底座边缘的小孔和鬃毛将马纛固定于额顶”(62)庞政:《战国秦汉时期的马纛及相关问题》,《考古》2019年第11期。。然菜越墓青铜马柱体下部并无对于底座的表现。因此,从使用等级与使用场合的不符、实物对照的差异方面考虑,菜越墓青铜马头部柱状物为纛的可能性较小。

图十三 秦始皇陵二号铜车马右骖马头部纛

那么菜越墓青铜马头部柱状物究竟是什么?对于这个问题需结合汉晋时与马相关的出土实物和图像资料来寻找线索。

除了纛之外,笔者所见汉晋时期马额部呈凸起状的装饰主要有两种。一种以武威雷台汉墓出土铜车马仪仗俑(图十四:1)(63)图十四:1引自甘肃省博物馆网站,http://www.gansumuseum.com/dc/viewall-210.html,2020年3月5日可见。和张掖葫芦墩子滩汉墓出土铜马(图十四:2)为代表,其特点为一下粗上细的柱体上接飞扬的毛发。这应当是将马额部的鬃毛束结起来,可称之为“鬃髻”(64)关于此类装饰的定名存有不同看法,顾铁符先生认为是千里马之肉角,参见顾铁符:《奔马·“袭乌”·马式——试论武威奔马的科学价值》,《考古与文物》1982年第2期。胡平生先生从汉代文献中关于“马生角”为灾异之象的记载和铜奔马两耳间凸起物形态并非是角等方面考虑,指出凸起物实为马的鬃髻,其说甚确。参见胡平生:《“马踏飞鸟”是相马法式》,《文物》1989年第6期。。相同的装饰在这一时期壁画墓上也多有发现,如偃师杏园村东汉壁画墓骑吏图(图十四:3)(65)中国社会科学院考古研究所河南第二工作队:《河南偃师杏园村东汉壁画墓》,《考古》1985年第1期。图见徐光冀主编:《中国出土壁画全集·河南》,科学出版社2012年版,第55页。、甘肃省嘉峪关市新城5号墓壁画狩猎图(图十四:4)(66)甘肃省博物馆、嘉峪关市文物保管所:《嘉峪关魏晋墓室壁画的题材和艺术价值》,《文物》1974年第9期。图见徐光冀主编:《中国出土壁画全集·甘肃 宁夏 新疆》,科学出版社2012年版,第67页。等。

图十四 汉晋时期对马额部鬃髻的表现

另一种以内蒙古鄂托克旗凤凰山1号汉墓壁画车马出行图(图十五:1)(67)魏坚编著:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社1998年版,第171-173页、彩版七。和甘肃高台骆驼城西晋墓出土彩绘人物车马板画(图十五:2)(68)国家文物局主编:《1998中国重要考古发现》,文物出版社2000年版,第68-70页。图见张掖市文物管理局编:《张掖文物》,甘肃人民出版社2009年版,第78页。所描绘的装饰为代表,其特点为柱体十分细长并且未见明显粗细变化。前者顶部有聚成一团的毛状物,这显然不会是马额部那一缕鬃毛能达到的效果;后者顶部呈迎风飞扬状,也不太像是将额部鬃毛束结起来而形成的。笔者认为此类装饰的顶部其实是接上去的缨络,柱体则为固定缨络的柄。南北朝时期马面帘额部也见有竖起的装饰(图十五:3,4)(69)图十五:3引自姚迁、古兵编著:《六朝艺术》,文物出版社1981年版,图版二〇六;图十五:4引自段文杰主编:《中国敦煌壁画全集·西魏卷》,天津人民美术出版社2002年版,图版一一一。,其应当是汉晋时期缨饰的发展。值得一提的是,纛的顶部虽然也是缨络,但是纛具有极其严格的使用等级和使用场合的限定,不太可能轻易地出现在实物和图像之中。因此,从汉至南北朝时期可能存有两种均置于马额部且上接缨络、但使用等级和场合不同的装饰。

图十五 汉魏晋南北朝时期对马额部缨饰的表现

再回到菜越墓青铜马头部柱状物本身,其柱体显得较为纤细,并且缺少明显的粗细变化,这样的特征与前文所述缨饰的特点更加相合。若是鬃髻,其柱体应当为额部鬃毛的聚拢,至少会显得较为粗壮。因此,笔者认为菜越墓青铜马头部柱状物应当是缨饰。

四、结语

综上所述,从铜盘铭文并不能证明墓主为张姓、文献资料难以支持张济葬于今襄阳地区的说法以及青铜马造型特征并不符合铜马法的标准等因素考虑,先前推测的菜越墓青铜马与洛阳铜马式之间的直接关联很难成立。

从汉至晋是我国铜马艺术最辉煌的时期,西南与西北地区各自形成了独特的风格。菜越墓青铜马兼具了两个地区铜马的一些特点,可能是西南与西北地区铜马艺术传播的产物。

菜越墓青铜马头部柱状物并非发掘报告所言之“纛”,这从纛的使用等级有限、使用场合特殊以及与秦始皇陵铜车马的纛存在较大形态差异可以看出。而与同时期实物及图像资料对比可以发现,菜越墓青铜马头部柱状物很有可能是置于马额部的缨饰。

(附记:本文最初是作为由王志高老师主讲的“六朝考古”课程的期中作业,襄阳菜越三国墓相关资料由老师提供,选题与写作思路亦蒙老师启发。本文成文后老师不辞辛劳,指导笔者数易文稿,在行文规范、资料补充、观点修正等方面都提供了莫大帮助,并给予笔者两次参与学术研讨会的机会,特此致谢!笔者曾以本文部分内容于随园六朝考古学术工作坊第二期作交流发言,会上南京大学张学锋教授、南京出版社卢海鸣编审、中国社会科学院考古研究所刘涛副研究员对本文修改提出了宝贵意见,在此一并感谢!)