晚清民国时期省域边界地区教育经费来源问题研究

——以粤省罗定地区公共助学体系为例

2021-06-15陈宇思

陈宇思

(梧州学院,广西 梧州 543002)

近代以来,各通商大埠及沿海省份中心地区因地利之便,又经近代教育思潮影响,加之民众收入来源多元化等原因,成为近代新式教育之中心区域,近代广东省珠三角地区便是其中的典型区域,学界的相关研究成果颇丰①关于广东高等教育发展史研究,有以下学术成果:张耀荣《广东高等教育发展史》,广东高等教育出版社2002年版;秦国柱《民国时期广东高等教育的沿革及其评析》,载《五邑大学学报(社会科学版)》1997年第2期;黄义祥《中山大学史稿(1924—1949)》,中山大学出版社1999年版;李兴韵等《国立广东大学的成因与格局变动》,载《华南师范大学学报(社会科学版)》2006年第6期;徐文勇《邹鲁与中山大学的前身——国立广东大学的创办》,载《珠海学院学报》2004年第2期;陈国钦《夏葛医科大学与中国近代西医教育的发端》,载《教育评论》2002年第6期;陈国钦《20世纪20年代广东教会高校的课程中国化》,载《惠州学院学报》,2005年第5期。关于近代广东省基础教育的研究,有以下学术成果:郑智芬《1940年代末广东深圳私立中学的办学特色》,载《珠海教育学院学报》2004年第3期;荣子菡《论民国时期广东童子军的发展》,载《晋阳学刊》2004年第6期;石发良《20世纪二三十年代广州职业教育的发展透视》,载《职业教育研究》2006年第8期。涉及近代广东教育思想、政策、制度的研究,有以下学术成果:袁征《1924—1927年广东教育的基本制度与史实》,载《学术研究》2001年第5期;胡耿《民初共和时期广东督学机构的兴学措施》,载《中山大学学报(社会科学版)》2006年第4期;张太原《孙中山与党化教育》,载《史学月刊》2007年第2期。。然而,学界对近代新式教育普及的背景省域边界地区教育发展的关注与研究则显不足。故笔者以粤省边界地区教育经费来源问题为例,通过方志、民间文献、报刊等材料研究当地传统公共助学体系,探讨这一教育经费来源对省域边界地区教育发展的影响及其局限性。

一、罗定州传统公共助学体系的建立与发展

罗定州位于广东省西南部,处于南江盆地与云开大山交汇处。前身为德庆州下属的泷水县。泷水县的文教机构由来已久,肇始时期则无考,方志只记载了元代以前泷水县“学宫旧在开阳乡”[1]。明代中期,泷水县学在族群冲突中常惨遭焚毁,嘉靖十六年(1537年)甚至出现以民居为校舍的窘况[2]。万历五年(1577年),泷水县升格为罗定州,泷水县学改为罗定州学,并在万历十三年(1585年)迁于城南坊,天启四年(1624年)又迁至城东。东安县、西宁县是在罗旁山区东西两侧设立的新县。东安县县学在县城之东,于万历六年(1578年)由“知县萧元冈创建”[3]。该县学的创建“计费官帑一百四十金,余俱出候月俸。南海蒙光禄绍箕以客籍捐大木三十株”[4]。西宁县位于粤桂边界山区,“文庙在县治右,明万历六年知县朱宽营建未就。继任知县郭良楫踵成之”[5]。

明万历朝以前,罗旁地区已有书院,“同人书院在城内西南隅,明正德九年知县欧一清改旧学宫明伦堂为之……泷江书院在南门内,嘉靖元年知县廖轸改汉封祠为之,十六年,知县郑复改建于南门外旧学宫地……”[6]晚明时期,罗定地区书院数量增加。南征书院为“前添注州同章嘉贞捐建,落成于(万历)四十五年”[7]。连棠书院于“崇祯十二年,通州士民为知州邓公三才建”[8]。西宁县“东皋书院即典学书院,在县城东门外,明崇祯九年,知县谢天申建”[9]。此外,罗定州的义学机构有维心堂与揆文馆,均为明代万历与天启年间建立,社学有两家,一家在县左,一家在南郭[10]。后均遭废弃。

中国传统社会中,教育机构经费主要用于支付从学正到斋夫的薪俸,置办赡养廪生所需的膏伙,准备地方官学的年度祭礼。这些经费主要来源于教育机构名下的学田地租。明万历以前,泷水县已有供学宫所用的田产:“学宫例有学田,上资修举,下赡考课。”[11]万历时期地方平定后,原县学改为州学,后因缺乏日常运作经费,“独州学缺焉。胶序荒俭,以致人文寥落……”[12]崇祯十七年(1644年),知州包尔庚为罗定州学购置新田产,“将该年贮征稻谷,奉文减半之余发卖得银一百两,又捐俸二十九两九钱,置买二都一图七甲温胜户丁温兆凤原奉广州府追价充饷田八十六亩六分,土名白银塘漆木坑、油菜埇等处,批佃朱兰宇、彭贵思等,每年租谷一百七十三石二斗,每石折银二钱五分共该折银四十二两三钱”[13]。东安县“另阉猪仔及菜园等地共额租银四十九两九钱二分,土名长春墟等处,万历六年建学,设为士子膳贫之资”[14]。万历十二年(1584年),西宁县“知县吴道远申诠选学,收管一顷七十四亩三分一厘四毫二丝九忽。内除五亩抛荒无人承种,止得实税一顷六十九亩一分四厘四毫二丝九忽,递年纳本县色米、粮饷,起解学道”[15]。

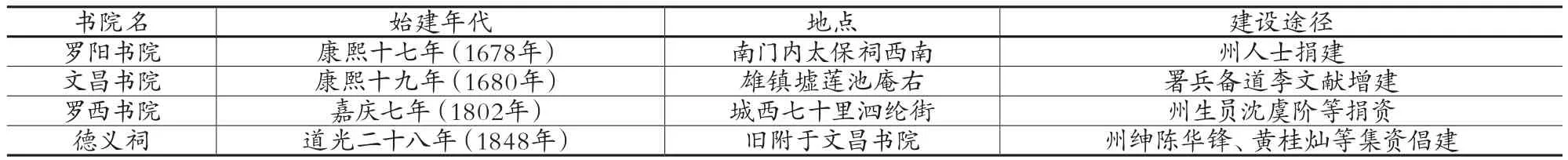

明末清初混战频仍,罗定州学宫以旧泷水公所为主殿,并无泮池、棂星门等设施。康熙十五年(1676年),南明政权覆灭后,“(罗定)知州胡公献珍捐俸三百两更换正樑,增设门屏,修造两庑、戟门,浚泮池,建棂星门及屏墙”[16]。罗定州学的主殿分别在康熙十八年(1679年)、康熙十九年(1680年)、康熙二十四年(1685年)进行整修,整修的资金都依靠知州捐俸和缙绅捐资筹集。明代罗定州无学署,康熙十年(1671年),“学正钟來吉捐资,为绅衿鼎建二座”[17]。东安学宫分别在康熙二年(1663年)、康熙十八年(1679年)、康熙四十八年(1709年)得到重修,增加了偏殿与楼阁。雍正元年(1723年)再次重修扩大规模:“绅衿叶梦荣、黎思贤、蒋文珩、黄志明等请于署县,张安鼎率众捐资而扩大之,周围基址宽数十步,乃成巨观。”[18]清代前中期,罗定州新建一批书院,其数量与明代相似(见表1)。

表1 清代前中期罗定州本州书院一览表

清初局势稳定后,罗定州官学继承了明代的学田学产,扩大办学规模,没收当地争议民田作为新学产。东安县于“康熙二十五年,新会庶常李朝鼎亦以附籍登第二姓互争,奉宪断归儒学掌管,岁收租银分给本籍贫生膳读,五十七年奉宪归县,按额征收,照旧膳给贫生,余为设立义学延师公用”[19]。学宫附属设施在扩建时也会相应地增加学田田产。康熙三十二年(1693年),东安知县魏都为东安学宫增建文昌阁、魁星楼:“嗣武举吴殿芳与城上建拜亭一座,每岁春秋致祭在长春墟,学塘租银应办。后因学塘地租归县收支,生员叶九开等倡立文会,置田收租以供祭祀。”[20]晚明时期,“西宁县原额学田地塘共税二顷六十九亩”[21]。顺治年间,“知县李翼鹏捐置田三十二亩五分,申诠选学,递年租给发各生灯油”[22]。康熙初年,“知县赵震阳捐置田一十二亩,递年租给发诸生灯油之资,送学候诠”[23]。

从近年来发现的西宁县学田租佃契约看,清代前中期罗定州官学的学田租佃制度已十分完善,现节选乾隆四十七年(1782年)租契①文中所引用的清代及民国西宁县(现为广东省郁南县)学田契约均为余天佑先生私人征集所得。录文如下:

西宁学副堂加一级萧 为发批事照得

本学有学田坐落栗子黄沙塘树下等处税田三亩五分,递年额租谷□石,每造投纳三石五斗,晒干风净,送至衙门官斗交收。今据佃人聂如一承领,前来合就,给批为此。批给佃人聂如一遵照前项土名,用心耕种,毋得懒惰抛荒,移坵换葭,私自退顶等弊。偶经察出,定行究处外,另批别佃。其租照前轻收,丰歉两无增减,须至批者。

右批给佃人聂如一收执

乾隆四十七年十二月

与一般民田契约不同的是,学田批田契上均有红色字迹画押,文书上书一红色草书“丰”字,表明学田等级,日期中天数以红笔书写。契约抬头书写为批者信息,学田发批人为县儒学学官。清代广东学田租赁与管理采取财政权归州县、管理权归学政的模式:“其田与赋即在州县,田赋之中惟佃耕收租以待学政檄发。”[24]清代体制规定:“学田每亩科银一分至二钱六分七厘八毫零不等,小麦、粟米各六升。”[25]以西宁县为例,支持县学运作的产业有田(水田)、地(旱田)、山、塘等类型[26],这些以学田、学产为名的公共田产承租给佃户,多对农作物折银征纳。清代学田田租有货币地租与实物地租两种方式,契约中佃户需要缴纳的则是以谷物为主的实物地租。县儒学对学田的批租控制严格,在西宁学田文书中与佃人聂如一相关的告示中说道:

迨如一身故,伊子聂进章承耕。遇造拖欠,至上年晚造屡催不纳,延至岁暮,胆将湿谷催夫挑来,未经晒干风量投纳。业经送捕押追,退耕在案。兹拟顽佃聂进章缴还旧批,前来情愿退耕。

由上文得知,原承耕村民身亡后,其后人可以继承耕作权。倘若后人并未遵守契约,甚至不按期缴纳田租,将未经晾晒的湿谷子挑来交收,县儒学则出专门告示通报批评予以退耕,再晓谕其他愿意承耕的县民前来领耕。

清前中期,罗定州士人纷纷为当地建立的书院捐赠田产,罗定本州的“文昌书院……贡生谭德裕、邓金鼐等捐置塘田及生员苏赞等捐置田以为递年祭祀会课之资”[27]。罗西书院田产租额为“赖万余、赖万忠二户民米共二斗,岁收租谷十七石”[28]。西宁县的甘棠书院原本以设立义仓的形式资助学生开支,后义仓模式无法持续,改为以义田租谷的形式作为经费,“乾隆初年,知县刘斯祖雅重文教,以冉公义田余谷资师生膏伙,改为甘棠书院所,以表冉公遗爱也”[29]。西宁县境内的书院与义学都获得了知县和士绅捐赠的田产。东安县义学费用则由官学学田地租的多余部分划拨。

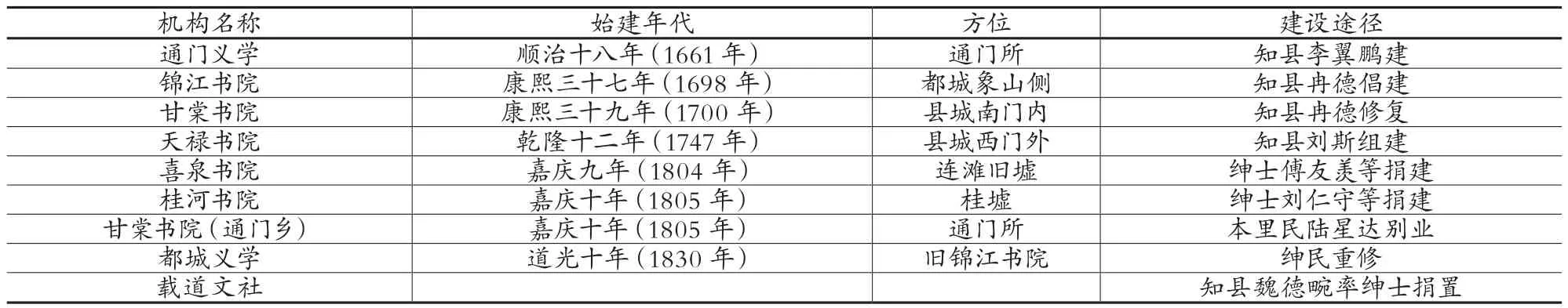

清前中期的教育机构在晚明时期留下的建筑基础上进行扩建、重修及增建。书院数量的增加尤为瞩目(见表2)。从草创至繁盛的过程中,官员以捐献俸禄、士绅以捐银的形式支付建筑的扩建与维修费用,不少书院由绅民出面捐资重修,甚至成为里民别业。这表明了当地宗族势力对传统教育参与的深度,这种宗族捐献的方式是区别于学田租佃形式的另一种助学模式。

表2 清代前中期罗定州西宁县书院及义学一览表

至此,以官方或士人捐赠的田产作为学田进行租佃、当地士人直接捐资修建书院成了罗定州传统教育获得经费来源的两项重要制度。后人评价罗定州办学成果斐然:“东安自开邑而学建,宫墙规制,恢乎巍乎。”[30]西宁县“士夫之家亦敦朴素,多趋尚礼仪,风俗不变。服饰居处、衣冠文物骎骎乎,与会城颉颃矣”[31]。这些变化与这种传统助学体系密不可分。

二、罗定传统公共助学体系在晚清的延续与变迁

晚清开启了西方教育体系进入中国的进程,广东得风气之先,在鸦片战争前,就有传教士在广州地区建立教会学校。鸦片战争后,传教士在广东地区建立学校的范围逐渐扩大,西方教会建立的学校多遍布于广州府,也涉及粤东的客家地区[32]。洋务运动时期,大埠广州也兴起新式书院。然而在粤西山区,则鲜见西方教会学校的涉足,当地依然维持传统的地方官学—书院—宗族义学体系。

鸦片战争前,罗定州学产已经融入了新的要素。如道光二年(1822年),罗定州本州及下属县除学田地租外,还包括店铺的营业收入,“罗定州,原额学田地共二十亩通计每亩租银二钱六分,该银五两二钱。又铺一间,租银三两六钱,共实征租银八两八钱。东安县,原额学田八十亩,租银五两,塘一口,租银二钱,又铺二间,租银一两二钱,共租银六两四钱内(除纳粮银五两零六分),尚实征租银一两三钱四分。西宁县,原额学田地塘共税二顷六十九亩(除纳粮银十六两一钱八分一厘),通计每亩征租银一钱一分一厘九毫八丝八忽,共租银三十两零一钱二分四厘八毫。又该县捐置田一十八亩五分八厘二毫,每亩征租银一钱三分九厘六毫四丝,共租银二两五钱九分五厘,通共实征租银三十二两七钱二分”[33]。从道光年间罗定全州的学产统计看,尽管当地购置店铺作为官学产业,然而占据学产主流的依然是学田。当地学官对学田田产管理与运作程序并未有太大改变,这从一份咸丰年间的西宁县学田租赁契约可窥个中端倪:

备补西宁县儒学截选县正堂关 为发批事照得

本学经当学田土名:连城峝黄沙塘等处税田三亩五分。今据佃丁聂广佩情愿承批耕种,每年二造,每造额纳租谷三石五斗。遇造送至衙门官斗交收,不敢少欠升合,丰歉两无增减等情。到学据此合行发批,为此批给佃丁聂广佩遵照前项土名税亩耕种输租,遇造无得拖欠及改坵、换叚、私自退顶等弊。倘经查出,另行追批移究,另招别佃。毋违批者。

右批给佃丁聂广佩执照

咸丰元年三月十九日给

咸丰元年(1851年)租契与乾隆四十七年(1782年)租契的田地面积一致,对照乾隆四十七年(1782年)的学田出批文书发现,咸丰元年(1851年)的学田文书在体例上并未发生大的变化。乾隆年间要求佃户履行的义务,咸丰年间依然得到延续,而佃户被要求缴纳的实物地租数量在几十年后依然未有改变。

在清代教化体系中,原府州县学承担了礼仪、教化及科举的功能,从清代前中期学宫、文庙不断被扩建和翻修的记录看,地方官学可谓盛极一时。然而从洋务运动及戊戌变法时期的各项兴学建议及措施看,书院是被痛陈需要改革的对象,而府州县学则鲜有提及:“这实际上是利用书院等既有的教育设施重新建立一套新的学校体系,而把原来在中央以国子监和地方上以府州县学为主体的传统学校体系弃置一旁。”[34]可见,清末地方官学的衰败已是定势。大量府州县学仅仅保留祭祀功能,其教育功能逐渐转移至地方书院。日俄战争后,全国进行教育机构的整顿与改革,书院成为主要的改革对象。光绪二十七年(1901年)八月,皇帝“旨各省所有书院于省城均改设大学堂,各府及直隶州均改设中学堂,各州县均改设小学”[35]。罗定州也随之进行教育机构的改组,在本州设立劝学所,“劝学所设所长一人,管理本州学务,光绪三十一年成立”[36]。

光绪三十一年(1905年)后,罗定州建立大量官办小学堂与公学堂,为筹措办学资金,当地依然需要借助传统的公共助学体系,学田租税仍是助学主力。主管机构将原有田产整合,重新分拨:“书院岁征塘租银二十一两,又租钱八千六百文,租谷八十石六斗二升。然以上所有学田学租,后奉拨为劝学所、通俗演讲所、阅书报社及官立高等小学、罗阳公学常年经费。”[37]本州的旧儒学田产因随地方官学的衰微而转至新学堂名下,如罗定州“官立高等小学堂在南平墟,以文昌书院为校址,光绪三十一年五月设立,每年由德义、菁莪两局拨银四百圆,旧儒学租银四百圆,泗濂客艇捐银一百二十圆,开元寺拨租三十石为常款,年约银九百二十圆,租三十石”[38]。从学产经费条目中可知,罗定州清末旧式学田田租已完全实现了货币租税形式,并以交通客运收入作为补充,日常开支依然为实物地租,只是提供方改为开元寺。在这一教育转型的过渡期中,一些地区的学官依然存在。从“光绪三十二年西宁县儒学给佃丁聂元龙的出批契约”可以得到印证,文书出批人为特授西宁县儒学加三级纪录五次冯,契约文书上加盖西宁县儒学公印。在罗定州官员已经着手机构改制之时,处于州西部山区的西宁县旧县学并未尽革,其名下还拥有田产,征收的地租应当多用于礼仪祭祀。

同光时期,传统书院仍然是罗定州重要的教学场所,其建设受到地方社会的重视。即使处于在沿海口岸掀起新式教育风气的同光年间,罗定地区却掀起一股官员、士绅踊跃捐资修建书院,或为书院扩充田产的热潮。本州士绅联合创建菁莪书院,“光绪十二年学正梁炳男协同州绅梁翊龙、陈河清等公议集资倡建,置田租为诸生印金等费,每岁入款得谷三千五百一十四石,租钱一十四千八十四文”[39]。西宁县士人在本州地界创立了云龙书院:“在罗定州城德义祠右,北关庙福公祠前,为邑南部七都集资创建之印金局。自光绪丙戌、丁亥间,由邑绅陈藜光、余桢材、李炳垣、邱嘉瑶、张棨、吴炎、莫赞英等呈各宪批准立案。先后劝捐得金三万余元,越三、四年至辛卯岁工始竣……除建筑费外,购置田业曰思利庄、曰云霄庄、曰万包庄、曰连滩庄、曰逍遥庄及冷水坑地租,岁收额租七百余石有奇。”[40]本州境内的罗阳书院得到了重建,扩充了地产:“同治五年知州周士俊协同学正刘应镛,训导李嘉彦,州绅梁以文等重建……并拨田产计得民米十二石以赡经费。”[41]西宁县在同光年间新建的书院有兴贤书院:“光绪十三年起,由邑绅李锦波等劝捐得金八千有奇……除建筑费外,将余款购置田亩,岁收租谷百余石。”[42]罗西书院在嘉庆七年(1802年)已购置田产,后在道光至光绪年间得到新的产业补充,“嗣于道光、咸丰、光绪年间由县拨充大水岗逆产,岁收租谷五十余石;拨充扶合、桄榔逆产,岁收租谷三十余石”[43]。

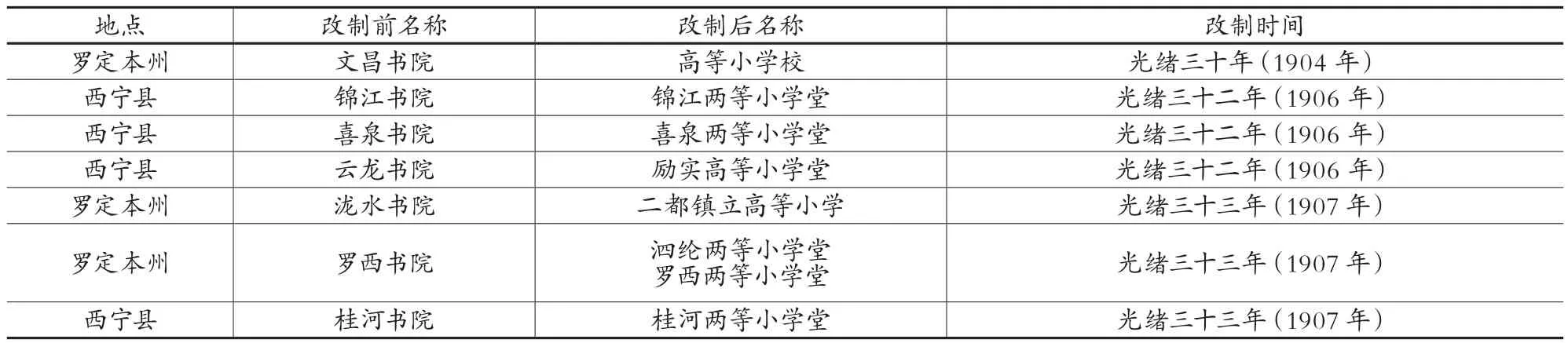

此时期的书院经费来源已不局限于田产租谷,而出现多元化现象。甘棠书院“蒙萧前台将封变、都城赌馆,价银三百二十两零四钱,拨充甘棠书院考棚号位经费”[44]。同光年间的书院建设热潮可被视为当地传统书院制度的一次“回光返照”,这种现象的背后与地方官学衰败后,书院逐渐承担主要地方教育责任与考试支出有关,原来的书院、义学需要承担考试的公车费用,“光绪后,文武生员乡试,武举人会试买卷银均由云龙、兴贤酌量派给”[45]。地方士人的热心捐助也与清末当地农村经济的短暂繁荣有关。西宁县建康都,“土田沃衍,思和荡村民多殷富,衣冠文物甲于诸乡”[46]。然而在西江沿岸大埠,新思潮的兴起让传统书院遭遇危机,生源的减少是这些学校遭遇的主要困境:“而两广总督旧治肇庆所设总督课士之所端溪书院斋舍大半敝漏,周围无扩展余地,且地处偏僻,游学者少。”[47]当光绪朝末年迎来学制大变动之时,罗定当地的书院也不得不顺应潮流改制为小学或学堂(见表3)。转制后,原书院的田产由新成立的小学堂所继承,以维持日常开支。

表3 光绪三十年(1904年)以来各书院改制一览表

宗族义学是清末罗定州传统公共助学体系的一环,宗族捐献是教育经费的一个重要来源。罗定州的宗族教育捐献间接反映在当地契约文书当中。在东安县文书①文中罗列引用的广东东安县(现为云浮市)文书现存于梧州学院西江流域民间文献研究中心。中,大部分农民在买卖田产时立契的结尾声明自己所卖田产并非书产,只是表述不尽相同。“光绪二十七年谢瑞桢典田契”中列明“非尝膳书学”;“咸丰三年叶重然等卖田契”中载明“非尝膳学奁”;“同治十年曾月圆、曾月龄卖田契”中注明“非尝膳书产”;“光绪十六年伍国荣等卖田契”中注明“非膳尝书奁学产”;“光绪三十四年谢子彬断卖田契”中标明“非尝膳书田学税”;“光绪二十二年余树茂典田契”中注明“非尝膳书税”;“同治四年曾木旺绝退耕地契”中载明“非膳尝书奁”;等等。“书产”则表明了当地宗族存在专门设置的学田,这种族内学田制度应该在清前中期的罗定即存在,到了晚清时期依然得到延续。清末教育改制风潮让族内兴学形式与时俱进,依照现代教育体系创办小学,将旧书舍改造为校舍,其财政支撑亦来源于当地田产学租。如西宁县(现为郁南县)“金滩张氏家族小学堂在金滩乡银竹根,以原有竹溪书舍改设。光绪三十四年,族绅张炳璜、张炳荃、张梓材、张廷勋等倡议开办。经常费先由绅等将现收雪樵祖遗书田学租一概提拨,不足由祖尝拨给。本族学生不收费,外姓附学者从廉征收”[48]。有些宗族建立的小学由族内士绅出资建设,全宗族承担空缺费用:“镇南两等小学堂……光绪三十三年,邑绅王克忠、王绍祖、陈清源等倡捐创建,经常费由排阜昭忠祠租款项下拨充,不足仍由都内各族姓筹集捐款补助。”[49]如郁南县连滩镇兰寨村的正巳学校,其建校资金来源于当地宗族祭祀时节省下来的年金。

晚清时期的省域边界教育状况存在新旧交替的特点,其传统助学体系因时代原因,同时拥有“变”与“不变”的因素。原学宫、文庙走向衰微,只保留礼仪作用,学田也极为有限。传统书院建设在同光时期出现了一股热潮,学田租佃与宗族捐献主要转移至书院上,在光绪末年启动的学制改革中,新式学堂由书院改制,其教育经费即继承了传统的教育经费来源。

三、民国时期公共助学体系的运作与颓势显现

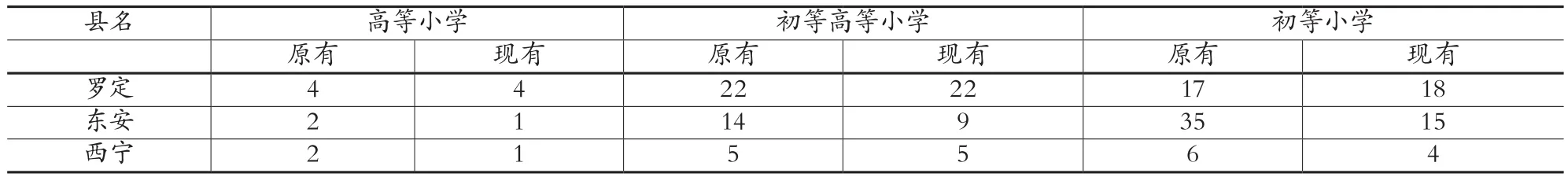

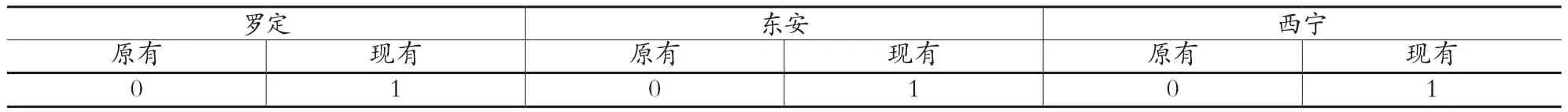

武昌起义后,新成立的民国政府就着手恢复教育,改革学制:“民国既立,清政府之学制,最必须改革者。”[50]1912年1月19日,南京政府教育部颁布《电各省颁发普通教育暂行办法》作以下调整:“一、从前各项学堂均改称为学校。监督、堂长应一律改称校长。一、各州、县小学校,应于元年三月初四日(阴历壬子年正月十六日)一律开学。中学校、师范学校视地方财力,亦以能开学为主。”[51]1913年,罗定州①基于民国后原罗定州政区改制,为避免行政区划变更而带来的混乱,原罗定州辖区两县与本州一道,依然统称为罗定地区。改名为罗定县(现为罗定市),为防止全国地名重复而造成混乱,广东东安县与湖南东安县重名而改名为云浮县(现为云浮市),广东西宁县与青海西宁市重名而改名为郁南县。经过清末改制及发展,原罗定州境内的基础教育机构数量增加,总体呈现为临近肇庆府的东安县教育机构数量多于本州和西部山区的西宁县。然而经过辛亥革命动荡之后,一些小学堂被迫裁减,东安县被裁撤的初等小学则数量更多。小学堂减少,基础教育无法普及,当地便把教育建设方向放在了一些便于提高农民知识的路径上,一批宣讲所得到了兴建(见表4、表5)。从表中数据可知,辛亥革命后罗定三县均裁撤了不少小学,尤以东安县为甚,然而增办的宣讲所数量却极为有限。这是辛亥革命以后各政府部门经费匮乏的写照。

表4 1912年罗定三县教学机构统计表

表5 1912年罗定三县兴建宣讲所数量

民国初年,发批学田、征收租谷依然是地方教育机构的权责。从“民国二年西宁县督学局给聂序佩的发批契约”所见,“正据佃人聂序佩来到局,情愿照旧承耕输租,求换新批。每年二造,每造额纳租谷司码秤三百五十觔”。经过一百余年的演变,西宁县学田的租额波动不大,督学局继承了清代的地方劝学所产业,成了出批公田的机构,田亩面积依然为三亩五分而未变。到了民国时期,计量单位已作变更,由官斗变为觔,每造三石五斗(一石合60千克,一斗合6千克,三石五斗总合210千克,420斤)变为三百五十觔(合350斤),比清代租额略低。此外,佃户缴纳公粮的程序依然未变。民国六年(1917年),西宁县的督学局改为劝学所,依然承担出批学田租赁的任务。据“民国六年西宁县劝学所给聂序佩的发批契约”书载,“每年二造,每造额纳租谷司码秤三百五十觔。逢造晒干风净,送至本所办事公处照额交足”,与1912年相比,租额依然未变。民国时期批文书写格式与清代略同,只是批文抬头的带有学衔功名的发批人信息不再注明,取而代之的是批文文后劝学所所长的署名。有研究者认为学田租额随着时代的变迁而增加,如李朝晖在《清代学田研究》中提及:“与普通民田相同,学田租额并非固定不变。在通常情况下,定额租是按收成情况较好时确定,一旦生产力水平提高或气候较好导致粮食产量增加,学田的所有者为扩大教育经费,也要求加租,甚至会出现‘夺佃增租’的情况。”[52]从清末民国西宁县一系列学田租赁契约看,当局并未做任何增加租额的举动,可以归因于学田租额由当地田亩真实产量决定。同时可从侧面证实,地租收入依然是维持粤西地区公共助学体系的重要资金来源。

虽然旧式书院纷纷退出历史舞台,但由于民国时期当地小学裁撤较多,基础教育无法普及。因此,宗族内义学获得了顽强生长的“土壤”。从“民国二十一年广东云浮叶冯氏典田契”中出现的“并非膳尝书业”字样,再结合“民国十四年广东云浮叶兆栋典田契”中载明了出典人田产,以及“下以杏春堂学田为界”的表述,可见民国时期当地依然保留族内学田。宗族内部非常重视助学兴学,助学、修祠与修谱一同称为“族内三盛举”,须族内各房兄弟开会讨论[53]。由此可知,为学堂购置学田,以租佃的形式获得教育经费成了宗族助学的主要形式。

从学田租佃制占主体的公共助学体系中可以窥探出,罗定地区公学教育存在经费匮乏、教育普及率低的窘况。如果说清末存在传统公共助学体系是“土洋结合”的过渡办法的话,民国时期仍旧出现这种窘况,则不得不归咎于广东本地特殊的教育分治体制:“广东的教育会有省、县之分,但二者之间没有上下级的隶属关系。广东省教育会是省垣广州一地的组织,并不像浙江、湖南等省的教育会一样还吸收县的成员为评议员。在学制改革中,广东省教育会成员掌握了教育变革的方向,广州市外学校的教职员、教育行政人员都没有参与。”[54]一省教育转型的参与权由省域中心地区全面把持,而省内落后地区的教育改革和教育运作被排斥在外,因而当地只能自筹经费办学,这就不难理解为何传统的公共助学体系能在罗定地区长时间地顽强存在,这也与近代中国未能建立强大的民族国家以施行统一的教育政策有关。

未能建立统一有效的教育体制的恶果,就是地方尽量利用传统途径以发展教育机构。传统公共助学体系是建立在剥削农民的基础之上的,“一战”后广东农业经济不容乐观,这种助学体系又给农民带来更大的生活压力。“据各方面观察,广东农户中至少有65%是屈服于高利贷的……西江流域其他各县负债的情形不甚清楚。可是通信调查的结果指示我们,云浮农户40%;新兴,台山和中山农户50%以上;顺德农户70%,都是负债的。”[55]广东边缘地区的农民因承担过重赋税,丧失了接受公共教育的机会。“一家五口耕田六亩的自耕农,每年收支的数目,在丰收的年份,尚可支持下去,若是遇到灾害或歉收,那么他们非踏上于饥饿的死亡道上不可了。”[56]靠剥削农民收入而支援地方教育的方式,使依然落后的当地教育陷入了恶性循环中。“罗定教育,仍属幼稚、薄弱,且教育机关之设备,亦皆简陋。现在有罗定中学一所,初级师范一所,初级中学一所,高小学校二十二所,初级小学三百二十三所,短期学校十一所,总计学生人数,共有二万零五十九人。社会教育计有民众教育馆一所,图书馆一所,但皆为经费所限,办理极其简单,尚无成绩可言。”[57]民国时期的农村教育几乎“一片空白”,而中心城市的教育却得到了充足投资。此种状况不仅为广东一省的问题,也是全国性的问题。“然如北平、南京、广州、汉口、济南、成都等地,大中小学均甚多。至农村则不但无大学中学,即小学亦等于凤毛麟角。此种原因,多由于政府当局及教育家,重视城市而忽视农村。”[58]

综上所述,考察晚清至民国时期罗定地区的公共助学体系可以发现,晚明至清前中期当地建立起以学田租佃、士绅捐献为主体的公共助学体系,为当地教育机构运转提供经费。其在西式教育传入中国的晚清时期并未立即消失,与之相反还承担起晚清教育体制过渡的经济基础,商业收入逐渐成为资助办学的经费来源之一。即便进入民国时期,广东建立了相当规模的基础教育体系,罗定地区传统公共助学体系依然是教育经费的主要来源。尽管罗定地区的传统助学体系建立在剥削农村经济基础上,然而囿于上述情势,该体系只能勉力维持当地基础教育,显然无法适应新时代教育浪潮。粤西地区教育无法依靠这种落后的体系得到改善。

近代粤西地区的教育建设长期以来不得不借助传统的公共助学体系以获取经费来源,究其原因在于一省之教育建设过于偏重中心城市。明了上述史实,将为当代统筹城乡教育资源、构建公平教育环境提供深刻启示。