痛风中医证候与临床分期及实验室检查相关性研究*

2021-06-11孟凡雨晏蔚田杨显娜唐海倩殷建美王兴强刘维超彭江云

凌 丽,孟凡雨,刘 念,晏蔚田,杨显娜,唐海倩,殷建美,王兴强,刘维超,彭江云△

(1.云南中医药大学第一临床医学院,云南 昆明 650011;2.云南省中医医院,云南 昆明 650021)

痛风是由体内尿酸代谢紊乱,尿酸潴留形成高尿酸血症而引起,典型特征是单钠尿酸盐(monosodium urate,MSU)晶体沉积于关节内引起的急慢性关节炎、痛风石形成、尿酸沉积于肾间质及尿酸性肾石症等[1]。相关研究显示,截止到2019年7月我国痛风患者平均年龄约40.1岁,男女比例约20∶1[2]。近年来流行病学调查显示我国痛风患病率为0.86%~2.20%[3]。目前痛风的治疗多以非甾体抗炎药及降尿酸药物为主,治疗缺乏个体化。辨证论治是中医学的特点,能够更好地因人制宜,做到个体化且动态化的治疗,其中中医证候的判别为实施个体化、动态化的治疗尤为重要。但是目前临床上对于中医证候的辨别,多是根据中医治疗指南及临床方案,判别证候存在一定的主观性。为更好地判别痛风患者的中医证候,探索客观性诊断指标,为痛风的证候分析提供一定的思路,本文采用回顾性研究方法对云南省中医医院风湿病科2 092例痛风患者的临床数据进行收集和分析,现将研究情况报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 回顾分析2016年1月至2021年6月云南省中医医院风湿病科收治的痛风性关节炎住院患者2 092例。

1.2 方法 采用回顾性的研究方法从云南省中医医院信息系统收集痛风患者的中医证候、人口学资料、临床资料以及实验室检查指标,采用统计学的方法分析中医证候分布特征及其影响因素。

1.3 西医诊断标准 参照2015年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)的痛风诊断标准[4]。

1.4 中医证候诊断标准 参照《中西医结合临床风湿病学》痛风病篇中医证候诊断[5]。具体证候如下。①湿热蕴结证:局部关节猝然红、肿、热、痛、拒按,触之局部灼热,得凉则舒,伴发热口渴,心烦不安,尿黄。舌质红,舌苔黄腻,脉滑数。②脾虚湿阻证:仅有轻微的关节症状,或高尿酸血症,或见身困倦怠,头昏头晕,腰膝酸痛,纳食减少,脘腹胀闷,舌质淡胖,苔白或黄厚腻,脉细或弦滑等。③痰瘀痹阻证:关节疼痛反复发作,时轻时重,或呈刺痛、固定不移,局部肿胀变形,屈伸不利,肌肤色暗红,按之稍硬,病灶周围或有块瘰硬结,肌肤干燥,皮色黧暗。舌紫暗或有瘀斑,舌苔薄白,脉细涩或沉弦。④肝肾亏虚证:病久屡发,神疲乏力,腰膝酸软,关节疼痛呈游走性,局部关节变形,屈伸不利,舌质淡,苔白,脉沉或兼涩。⑤寒湿痹阻证:关节肿痛,屈伸不利,或见皮下结节或痛风石。或游走疼痛,或冷痛剧烈,痛有定处,或关节重着疼痛,肌肤麻木不仁。舌苔薄白或白腻,脉弦紧或濡缓。临床诊疗中除了上述5个证候外,还存在其它证候,故在证候分析时若出现非上述证候时,单独归为其它证候。

1.5 西医分期标准 参考2018版欧洲抗风湿病联盟(EULAR)更新痛风诊断循证专家建议临床分期,分为急性期、间歇期、慢性期(慢性痛风石变期、慢性肾脏病变期)[6]。

1.6 实验室检查指标 收集住院患者的白介素-1β(interleukin-1,IL-1β)、白介素-2(interleukin-2,IL-2)、白介素-8(interleukin-8,IL-8)、白介素-10(interleukin-10,IL-10)、FIB、D-二聚体指标,分析实验室检查与证型的相关性。

1.7 统计学方法 所有数据整理后,采用SPSS26.0软件进行数据的录入和分析,所有检验采用双侧检验,计数资料用率(%)表示,组间比较采χ2检验,符合正态分布的计量资料用均数±标准差(±s)表示,组间比较进行单因素方差分析,用Logistic回归分析痛风患者中医证候与实验室检查的相关性,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 性别 纳入的2 092例患者中,男性1 894例(90.54%),女性198例(9.46%),男女之比约为9.5∶1。

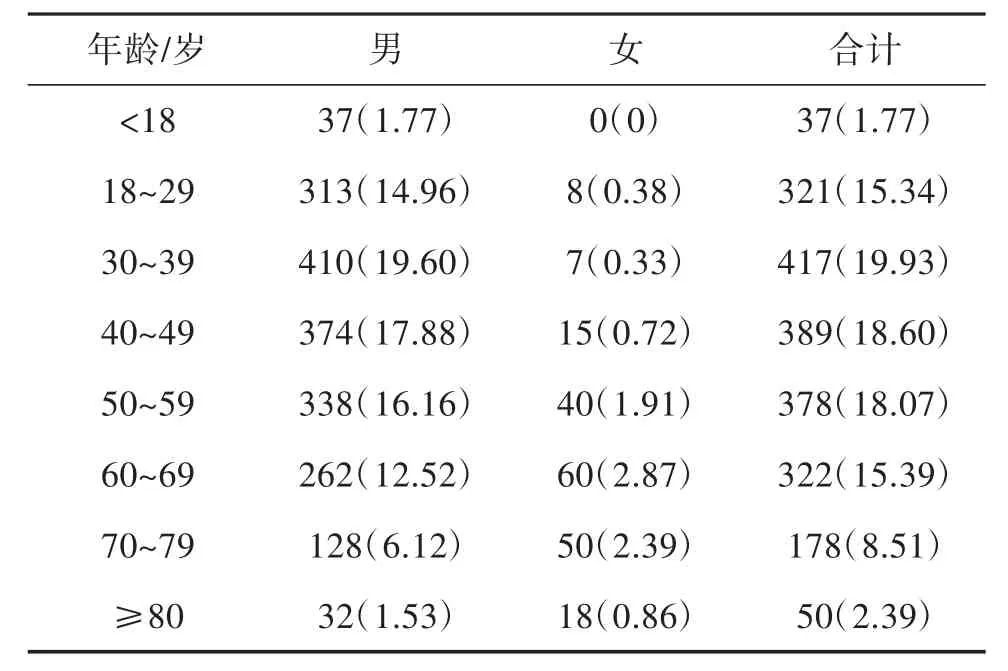

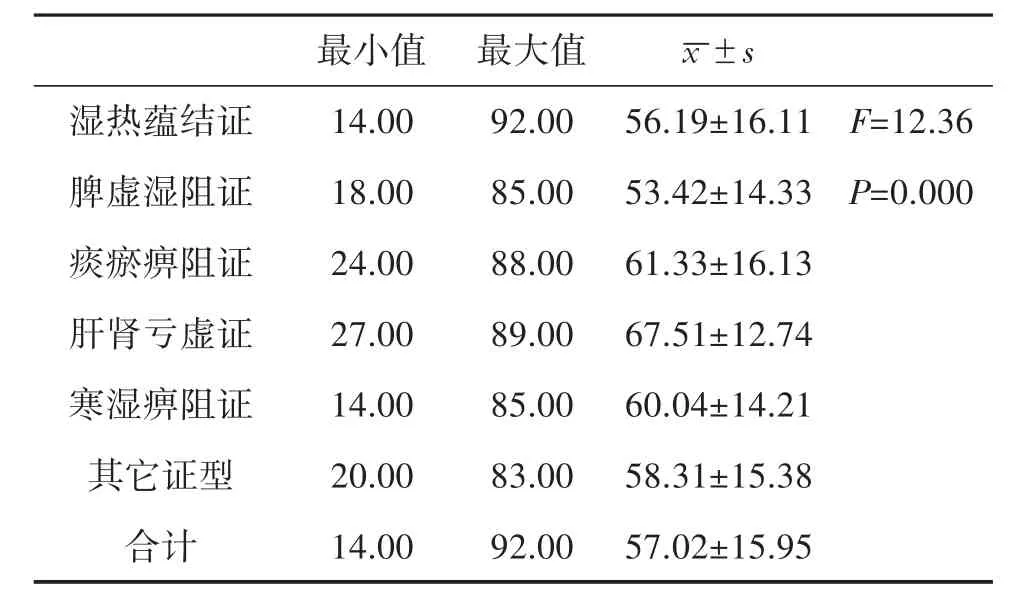

2.2 年龄 2 092例痛风患者年龄范围14~92岁,平均年龄(57.02±15.95)岁。将年龄分为<18岁,18~29岁,30~39 岁,40~49 岁,50~59 岁,60~69 岁,70~79岁,≥80岁8个年龄段。其中,40岁以上患者(包括40岁)1 767例约占84.46%。见表1。根据患者现在年龄及病程,得出患者发病年龄,患者发病年龄范围14~89岁,平均发病年龄(47.34±16.80)岁。男性发病年龄高峰为30~39岁,女性发病年龄高峰为60~69岁。见表2。根据证候进行分组,采用单因素方差分析比较各组间年龄差异,结果显示差异有统计学意义(F=12.36,P<0.001)。见表 3。对发病年龄进行比较,结果显示各证候组间发病年龄差异具有统计学意义(F=11.72,P<0.001)。见表 4。

表1 痛风患者年龄分布 n(%)

表2 痛风患者发病年龄分布 n(%)

表3 不同中医证候组间年龄比较 (岁)

表4 不同中医证候组间发病年龄比较 (岁)

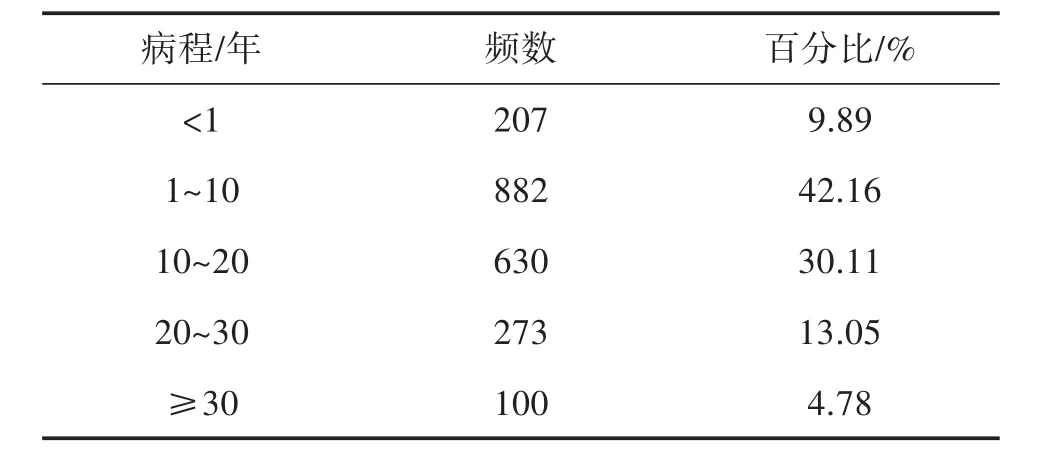

2.3 病程 纳入患者最短病程1 d,最长病程50年,平均病程(9.68±8.21)年。根据患者病程,分为<1年,1~10年(不包括10年),10~20年(不包括20年),20~30年(不包括30年),≥30年 5段病程。其中,病程为1~10年的患者占比约42.16%,其次是10~20年患者占比约30.11%。见表5。对不同证候组间病程进行比较,结果显示差异无统计学意义(P>0.05)。见表 6。

表5 病程分布(n=2 092)

表6 中医证候与病程的相关性 (年)

2.4 中医证候 纳入痛风患者中,湿热蕴结证1 575例(75.29%),脾虚湿阻证 134例(6.41%),痰瘀痹阻证 86例(4.11%),肝肾亏虚证 86例(4.11%),寒湿痹阻证143例(6.84%),其它证型68例(3.25%)。见表7。

表7 痛风中医证候分布(n=2 092)

2.5 临床分期 对临床分期进行统计,结果显示:急性发作期648例(30.98%),发作间歇期377例(18.02%),慢性痛风石变期521例(24.90%),慢性肾脏病变期546例(26.10%)。见表8。采用χ2检验,对不同证候组间的临床分期进行比较,结果显示差异具有统计学意义(F=428.02,P<0.001)。见表 9。

表8 不同中医证候组间临床分期比较 n(%)

表9 证候与临床分期相关性分析

2.6 实验室检查 从纳入的2 092例患者中整理得出 291 例患者的 IL-1β、IL-2、IL-8、IL-10 相关数据,转换为二分类变量。其中IL-1β测量值>5 pg/mL为阳性,否则为阴性;IL-2测量值>710 U/mL为阳性,否则为阴性;IL-8测量值>62 pg/mL为阳性,否则为阴性;IL-10测量值>9 pg/mL为阳性,否则为阴性。得出IL-1β可能是湿热蕴结证和痰瘀痹阻证的一个独立影响因素,IL-2、IL-8、IL-10不能成为其影响因素。其中IL-1β阴性出现在湿热蕴结证中的概率是阳性的2.845倍,出现在痰瘀痹阻证中的概率是阳性的4.729倍。见表10。从纳入的2 092例患者中整理出来1 520例患者凝血功能中FIB和D-二聚体进行多分类Logistic回归分析,其中以发病最多的湿热蕴结证作为参考。见表11。检验FIB、D-二聚体与中医证型的相关性。相对于湿热蕴结证,在脾虚湿阻证中FIB的回归系数值为-0.263,并且呈现出0.01水平的显著性(z=-3.863,P=0.000<0.01),意味着 FIB 会对证型产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.769,意味着FIB增加一个单位时,变化(减少)幅度为0.769倍;在痰瘀痹阻证中FIB的回归系数值为-0.230,并且呈现出0.01水平的显著性(z=-2.656,P=0.008<0.01),意味着FIB会对证型产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.795,意味着FIB增加一个单位时,变化(减少)幅度为0.795倍;在肝肾亏虚证中FIB的回归系数值为-0.465,并且呈现出 0.01 水平的显著性(z=-4.634,P=0.000<0.01),意味着FIB会对证型产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.628,意味着FIB增加一个单位时,变化(减少)幅度为0.628倍;在寒湿痹阻证中D-二聚体的回归系数值为0.111,并且呈现出0.05水平的显著性(z=2.096,P=0.036<0.05),意味着 D-二聚体会对证型产生显著的正向影响关系。以及优势比(OR值)为1.118,意味着D-二聚体增加一个单位时,变化(增加)幅度为1.118倍。FIB的回归系数值为-0.257,并且呈现出0.01水平的显著性(z=-3.787,P=0.000<0.01),意味着FIB会对证型产生显著的负向影响关系。以及优势比(OR值)为0.773,意味着FIB增加一个单位时,变化(减少)幅度为0.773倍。见表12。

表10 各组间白介素比较(阴性)

表11 纳入病例证候分布(n=1 520)

表12 FIB、D-二聚体与中医证候的相关性

3 讨论

本次研究显示,中医证候分布依次为湿热蕴结证、寒湿痹阻证、脾虚湿阻证、痰瘀痹阻证、肝肾亏虚证、其它证型。相关研究显示[7],对文献中痛风性关节炎证型提取后得出24种规范证型,其中频次最高证型为湿热蕴结证,与本研究频数最高证型相符合。一般患者多因为关节的炎症前来住院治疗,症状上多表现为关节的红肿热痛,故住院患者中以湿热蕴结证患者居多。由于云南属于高海拔立体气候,年平均气温12~22℃,气候多偏寒,加之云南高寒地区饮食结构多以高热量、高嘌呤为主,导致痛风患病风险增加。饮食与环境的影响,是云南痛风寒湿痹阻证患者数量较多的一大因素。脾虚湿阻证患者数排第3,大多数患者住院治疗后证候会由湿热蕴结证转为脾虚湿阻证,但是此期患者大多病情好转后出院,故人数较少。痰瘀痹阻证、肝肾亏虚证患者例数较少,患者大多因有痛风石形成以及肾功能不同程度的损害等入院,不具备明显的关节症状或仅有轻微关节症状。故出现上述中医证候分布情况。

本研究显示,纳入的2 092例患者中男女比例约为9.5∶1,与我国痛风患者男女比例20∶1存在差异。其中我院男性痛风患者年龄主要集中在40~69岁,女性患者年龄多集中在60~79岁。通过对发病年龄的计算,18岁以下发病的患者37例,且都为男性,男性患者发病年龄集中在30~49岁,女性发病年龄集中在50~69岁。说明男性患者发病年龄日趋年轻化,本研究女性患痛风的比例升高,且患者年龄多集中在围绝经期及绝经后。相关研究显示,绝经后女性ABCG2基因表达水平高于非绝经期女性,进而导致尿酸排泄减少[8]。此外,绝经期女性雌二醇水平降低与痛风发病相关[9]。本研究发现,患者年龄分布及发病年龄与中医证型存在一定相关性。

本研究结果显示,患者病程多在1~10年之间,引起此种现象的原因在于患者对该疾病缺乏认知以及治疗的不规范,导致疾病迁延不愈、反复发作,最终进展为慢性期。

此次研究根据西医临床分期进行中医证候的差异性分析,研究显示不同证候的临床分期存在显著差异(P<0.05)。住院患者多因急性发作导致的关节疼痛而住院治疗,本研究显示,临床分期为急性发作期的患者例数最少,其中大多患者临床分期为发作间歇期和慢性期,其原因一方面是发作间歇期和慢性期患者急性发作后前往医院住院治疗,另一方面,社会因素的影响,如工作、家庭等原因,导致大多数急性发作期患者选择门诊就诊。另外慢性痛风石变期和慢性肾脏病变期患者人数居多,其主要原因还是在于治疗的不规范,说明了痛风对关节及肾脏存在的损害不可忽视。防止痛风进展一直是临床亟待解决的问题。

本研究选择 IL-1β、IL-2、IL-8、IL-10、FIB、D-二聚体与中医证候进行相关性分析,发现IL-1β可能是湿热蕴结证和痰瘀痹阻证相关影响因素(P<0.05),FIB与上述讨论证候都存在相关性,D-二聚体可能是寒湿痹阻证的影响因素。有研究表明,IL-1β、IL-6、TNF-α与痛风中医证型存在相关性[10]。另外IL-6与TNF-α联合血尿酸、CRP诊断急性痛风具有一定的准确性[11]。研究发现FIB和D-二聚体可以用来评价痛风疾病活动度,其中FIB可作为独立相关因子评价痛风活动度[12]。

综上,患者年龄、发病年龄、临床分期与中医证候存在相关性,D-二聚体可能是寒湿痹阻证发生的危险因素,D-二聚体越高,寒湿痹阻证发生的风险也就越高。FIB可能是痛风发生的危险因素,IL-1β可能是湿热蕴结证和痰瘀痹阻证的发生的相关性因素。痛风患者病程较长,且迁延反复,加强患者教育、规范治疗是预防病情进展的有效措施。本研究为更好的判别痛风患者的中医证候,探索客观性诊断指标,为痛风的证候分析提供参考,进一步为痛风的诊疗提供思路。