成年人智能手机成瘾与抑郁的关系

2021-06-09王鑫刘铁榜

王鑫,刘铁榜

( 安徽医科大学深圳精神卫生临床学院,深圳市康宁医院,广东 深圳 518000)

0 前言

随着社会压力的增加、心境障碍诊断标准的修订以及国人对精神疾病更深入的认识,近30年来中国抑郁症发病率呈增长趋势。

据工信部《2019年通信业统计公报》显示:2019年移动电话用户达16亿,移动电话普及率达114.4部/百人。据Statista统计,中国用户使用手机的时间位于世界第二,每日平均手机使用时间超3小时,中国社会已面临巨大的手机成瘾问题。研究发现,每天手机通话时间超1小时会导致用户产生烦闷、注意不集中、记忆下降、疲惫等不适[1]。这些表现与抑郁的症状重合很高,由此推测,手机的过度使用可能与抑郁情绪有关。国内外学者对此进行了一些研究,张媛媛等人[2]以及王伟等人的研究[3]均表明手机过度使用与抑郁间存在正相关关系。Visnjic等2018年[4]及Coyne等2019年[5]的研究也有类似发现。但目前国内的研究对象绝大多数局限于学生及未成年人,未推广至广大成年人群体,也缺乏对具体手机使用习惯、使用偏好与抑郁的相关研究。针对以上不足设计了本研究。

1 对象与方法

1.1 对象

采用方便抽样的方法,使用现场回收及问卷星网络回收的方式对490名中国成年人进行问卷调查,回收有效问卷474份。被试年龄在18-54岁之间,平均(27.866±9.156),男性227人(47.9%),女性247人(52.1%)。

1.2 工具

(1)自制的一般情况问卷自行编制,内容包括性别、年龄、职业、收入水平等,采用标准化提问将生活/学习压力及人际关系按1-5分评分,分数越高压力越大、人际关系越好。

(2)手机成瘾量表本研究采用陈欢等人编制的《成年人智能手机成瘾量表》(Smartphone Addiction Scale for Chinese Adults)[6]。量表包含26个条目和App使用、App更新、戒断反应、突显性、社会功能受损、生理不适6个因子。总分大于71.4,且“戒断反应”因子分大于3.0的被试即存在智能手机成瘾,得分越高,智能手机成瘾越严重。本研究中,该量表的Cronbach α系数为0.928。

(3)手机使用偏好问卷本问卷对姜永志等人编制的《大学生手机移动互联网服务使用偏好问卷》[7]进行修订,根据中国互联网络信息中心发布的第33-45 次中国互联网络发展状况统计报告将问卷条目扩充至18项。对这些条目进行因素分析,KMO值为 0.826,Bartlett球度值为1992.320,P<0.01,根据旋转后的矩阵分为五个因子,分别命名为购物及即时通讯、社交及公共论坛、生活服务、娱乐服务、信息服务。本研究中,手机使用偏好问卷的Cronbach α系数为0.792。

(4)抑郁量表采用SDS抑郁自评量表(Self - Rating Depression Scale)。本研究中,SDS量表的Cronbach α系数为0.821。

(5)手机使用习惯问卷自制问卷,包括4道单选题及2道双选题,内容包括手机使用总时长、最常用的手机使用时间段、心情不好时最常选用手机的哪类APP等。用于调查被试的智能手机使用习惯。

1.3 统计学方法

使用 SPSS 22.0 进行数据分析。使用独立样本t检验和单因素方差分析比较被试在智能手机成瘾评分上的人口学变量差异以及不同抑郁程度分组智能手机使用偏好差异。对单选题和双选题分别使用卡方检验、多重响应分析结合交叉表卡方检验的方法比较组间差异。使用Pearson相关探索手机成瘾与抑郁之间的相关性,使用回归分析方法建立二者间的方程模型。检验水准为α=0.05。

2 结果

2.1 智能手机成瘾现况分析及成瘾评分在人口学资料上的差异

474名被试的成瘾率为45.4%,成瘾量表平均(73.64±18.03)分。结果表明,智能手机成瘾分在不同年龄层、职业、文化水平、月收入及婚姻情况上表现出统计学差异,而在性别、是否吸烟饮酒以及精神疾病家族史上的差异不具有统计学意义。见表1。

2.2 不同抑郁评分分组手机使用偏好的差异

按SDS评分标准将被试分成四组,不同抑郁程度分组的手机使用偏好在购物及即时通讯(F=2.823,P<0.05)、社交及论坛(F=3.128,P<0.05)、信息服务(F=4.731,P<0.01)三个模块上有统计学差异,在生活服务和娱乐偏好上无明显差异。事后多重比较表明:抑郁评分正常组与中度抑郁组在购物及即时通讯偏好上有统计学差异,与轻度抑郁组在社交及论坛偏好上有统计学差异,并且正常组与轻、中度抑郁组在信息服务偏好上均有统计学差异。

2.3 不同抑郁评分分组手机使用习惯的差异

不同抑郁分组在手机使用总时长上存在显著差异(F=6.725,P<0.01)。不同抑郁分组在睡前最后使用的APP种类上有统计学差异,其中社交通讯类在正常组别中占比20.40%,轻度抑郁组占比12.80%,中度抑郁组仅占比3.10%,音乐播放器类占比从低分组到高分组则呈递增趋势,分别为7.00%(正常组)、13.60%(轻度抑郁组)、21.90%(中度抑郁组)。双选题中最常使用智能手机的时段(P=0.020)和地点(P=0.014)的P值也均小于0.05。

2.4 智能手机成瘾与抑郁评分的相关性

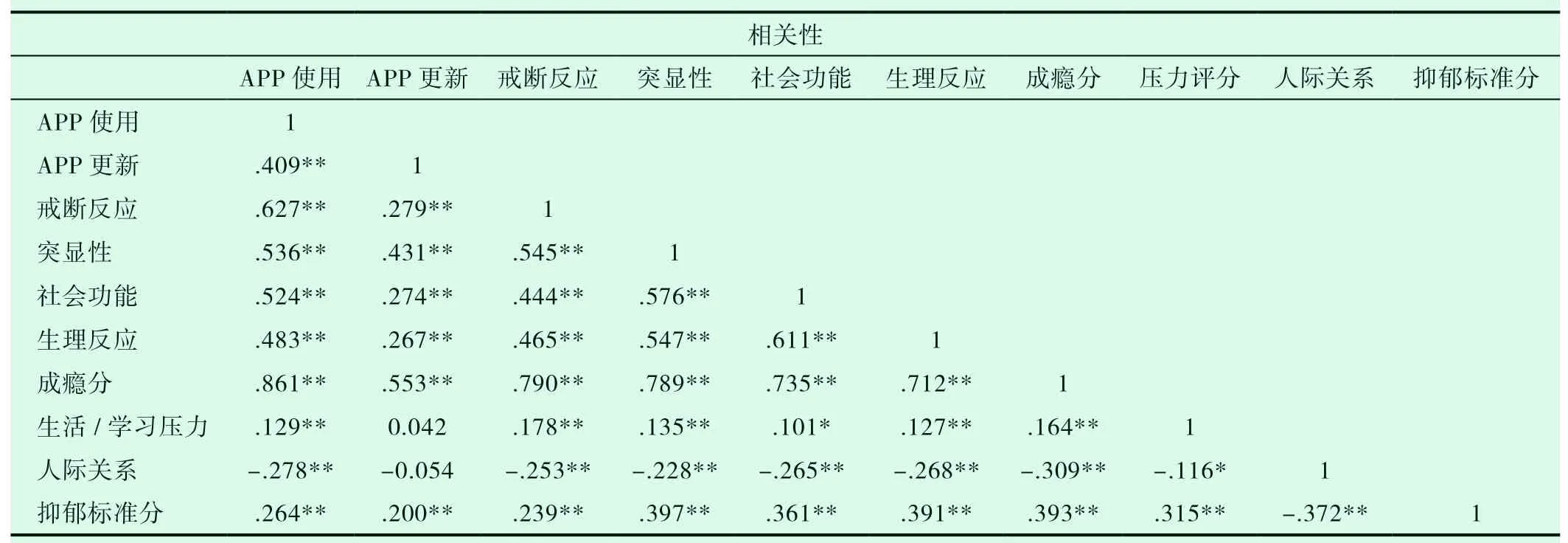

成瘾量表的6个因子及总分均与SDS标准分两两正相关,即成瘾评分越高抑郁评分越高,生活/学习压力和人际关系评分也与抑郁标准分及成瘾总分在0.01的置信度上显著相关,见表3。

表1 能手机成瘾现况分析及成瘾评分在人口学资料上的差异

表3 智能手机成瘾与抑郁评分的相关性

2.5 线性回归分析

将一般资料进行t检验或单因素分析后发现,收入水平和文化程度对抑郁有显著影响,此基础上进一步采用线性回归分析,以抑郁评分为因变量,智能手机成瘾分作为自变量,收入水平、文化程度、压力水平、人际关系作为控制变量建立线性关系模型。结果显示:在排除收入水平、文化程度、压力水平、人际关系的干扰因素后,手机成瘾对抑郁情绪仍有正向预测作用(β=0.31,P<0.01),见表4。

表4

3 讨论

3.1 手机成瘾现状

本研究手机成瘾率达45.4%,成瘾量表平均(73.64±18.03)分,与使用该量表的既往研究相比成瘾率偏高,这可能与研究年份相关,随着手机的普及和功能的完善,人们对手机依赖也越来越严重,越是近年的研究手机成瘾率越高,与抑郁的关系也越密切[8]。

3.2 手机使用偏好和习惯在不同抑郁程度组中的差异

(1)不抑郁组与中度抑郁组相比对购物和即时通讯类更加喜爱,与轻度抑郁组相比,对公共社交论坛类APP表现出低偏好。可见低抑郁评分的被试喜欢通过微信、QQ等即时通讯工具和现实中的朋友建立联系,抑郁评分高的被试则喜欢通过公共论坛、微博等软件与陌生网友交流。抑郁程度低的样本也更倾向进行手机购物、外卖等与现实相关的活动。这种现象可能与孤独感有关。研究表明,社交网络使用强度与孤独感呈正相关,与线上积极反馈(指正向评论、点赞等交互)呈负相关[9]。社交网络的过多使用会使个体与朋友、家人的现实交流减少, 社交质量降低[10],因为在社交网络用户倾向于呈现积极、优秀的一面,当个体进行上行社会比较时会增加其妒忌、焦虑等负面情绪[11,12]。同时,如果个体无法得到线上的积极反馈,个体焦虑、抑郁的情绪体验也会提高[13]。但这些研究并未详细区分社交网络类型,或大多是针对公共社交论坛的研究,而本研究发现个体对即时通讯和公共社交论坛的偏好对抑郁的影响是相反的。这可能是因为即时通讯类应用的交互对象大多为同事、朋友、家人,可以增加现实交流,利于进行社会资源累积,在此类应用中也更易得到好友的线上积极反馈。而公共社交论坛的交互对象则大多为陌生网友,个体在此类应用中则更易接触到上行社会,也因网络的隐匿性,更易接收到交互对象的消极反馈,同时网络社交降低了现实世界中的社交质量。

同时,不抑郁组相较于轻度、中度抑郁组对信息服务类(包括新闻和搜索引擎)APP更喜爱,这说明低抑郁评分的被试对新闻和信息获取更感兴趣。积极心理学中性格优势理论包括兴趣好奇、热爱学习、洞察悟性等24种性格特质,性格特质与主观幸福感密切相关,是影响个体幸福感的重要因素[14]。倾向信息服务类的个体由于具有兴趣好奇、热爱学习等认知层面的性格优势,所以具有较强的主观幸福感和较少的抑郁等负性情感。

(2)中度抑郁组手机使用时长显著长于不抑郁组和轻度抑郁组。与既往研究一致,手机解锁时长(即手机实际使用时长)已被证明与抑郁水平呈正相关[15]。该结论还具影像学支持,智能手机屏幕使用时间和扣带回膝下部(sgCC)与腹内侧前额叶皮质(OFC)之间的静息态功能连接(RSFC)存正相关关系,即增加手机屏幕使用时间这些脑区的静息态功能连接也增强,而sgCC和 OFC正是与抑郁症和抗抑郁治疗反应有关的重要脑区[16]。

(3)中度抑郁组和不抑郁组在睡前最后使用的APP种类上具有统计学差异,不抑郁组有7.00%的被试睡前最后使用音乐播放器类APP,中度抑郁组达21.90%,但不抑郁组与轻度抑郁组无明显差异。目前很多研究表明音乐治疗对抑郁和睡眠障碍具改善作用[17]。因此,可能是由于达中度抑郁水平的个体比轻度抑郁个体更能意识到自身存在的情绪问题并有解决不良情绪的需要,因此选择在睡前聆听音乐以寻求情绪及睡眠的改善,轻度抑郁组需求不迫切,与不抑郁组未表现出明显差别。

(4)不抑郁组和轻度抑郁组在最常使用手机地点一题中差异显著,不抑郁组选择最常在路途中(如走路、等车)使用手机的频率有12.1%,轻度抑郁组高达20.4%。不抑郁组仅6.5%的被试选择最常使用手机的时段为学习或工作时,中度抑郁组做出同样选择的比例达15.6%,二者差异具统计学意义。在路途中使用手机有安全相关的隐患,说明被试对手机具有更强的依赖性,也更缺乏自控力。根据心理资源理论,个体对压力事件的评估受自控能力影响,会进一步诱发消极情绪产生[18]。本调查还发现,当个体必须完成的学习和工作活动与手机使用挂钩时,个体也表现出更强的抑郁倾向,这可能是由于学习和工作需要而被迫延长手机使用时间所致。

3.3 本研究表明,手机成瘾以及成瘾的各个因子都与抑郁呈显著的正相关关系,并且手机成瘾的评分可以预测抑郁程度,该结论不仅在学生和青少年群体中适用,在成年人中同样适用。

综上,手机成瘾与抑郁关系密切,且不同抑郁程度的个体在手机使用偏好和手机使用习惯存在明显差异。但二者间的作用机制仍需进一步探究。未来利用手机程序所收集的手机使用偏好和使用习惯等数据有望成为预测被试抑郁情况的新工具,这种数据比个体的自我症状描述更加客观化、可视化、标准化。