提升心理复原力,做生命的发光者

2021-06-08董晓颖

董晓颖

〔摘要〕通过对“复原力”要素的分析,构建了以“归属感、乐观感、效能感”三要素为关键词的提升中学生心理复原力的心理辅导系列课程,并进行了课程实践,同时对课程中所出现的问题进行反思与展望。

〔关键词〕心理复原力;心理辅导课;中学生

复原力是指个体面对逆境、创伤、悲剧、威胁或其他重大压力的良好适应过程,也就是对困难经历的反弹能力。有的时候也可以称作“抗逆力”。

我作为学校的心理老师,在日常的心理辅导工作中,发现有很大比例的学生在学习、人际、家庭等方面遇到过挫折,而在遇到挫折以后很多学生缺乏正确有效的应对能力,一般采用退缩、回避、消极应对等方式来解决,因而存在遇事消极、行为偏激等一系列的问题,对自己的学习和生活造成了一定的困扰。基于此,我尝试在心理辅导活动课中开设以提升心理复原力为主题的系列课程,帮助学生在逆境中有意识地调动各种保护性资源,实现心理功能的弹性提升,从容地度过成长中的每一道“坎”。

一、心理复原力的理论分析

复原力是一个西方文化發展的概念,多年来,经过各家学者的理解及论述,人们对其达成了一些基本的共识,认为它是人类天生的一种潜能,是面对危机或困难处境的适应、内在的改变、自我校正及复原的一股动力。这种动力包括:(1)建立人际关系的能力;(2)解决困难的能力;(3)能发展独立自主性;(4)计划将来及拥有乐观盼望的态度。香港学者在2003年左右发展了一套培养复原力的方案,认为复原力主要由归属感、乐观感、效能感组成[1]。其中,效能感包括人际技巧、解决问题的能力、情绪管理及目标制定等;归属感指人处在被照顾及被支持的关系里,对这段关系存在期望并积极参与其中;乐观感相信未来是光明的和充满盼望的。这种理念架构是基于发掘复原力的外在资源及内在资源,从而帮助学生面对及克服成长的挑战。

二、提升心理复原力的课程实践探索

基于心理复原力的三要素结构,我们尝试开展了以“归属感、乐观感、效能感”为关键词的系列心理辅导活动课。

(一)我有“归属感”——构建积极的社会支持系统

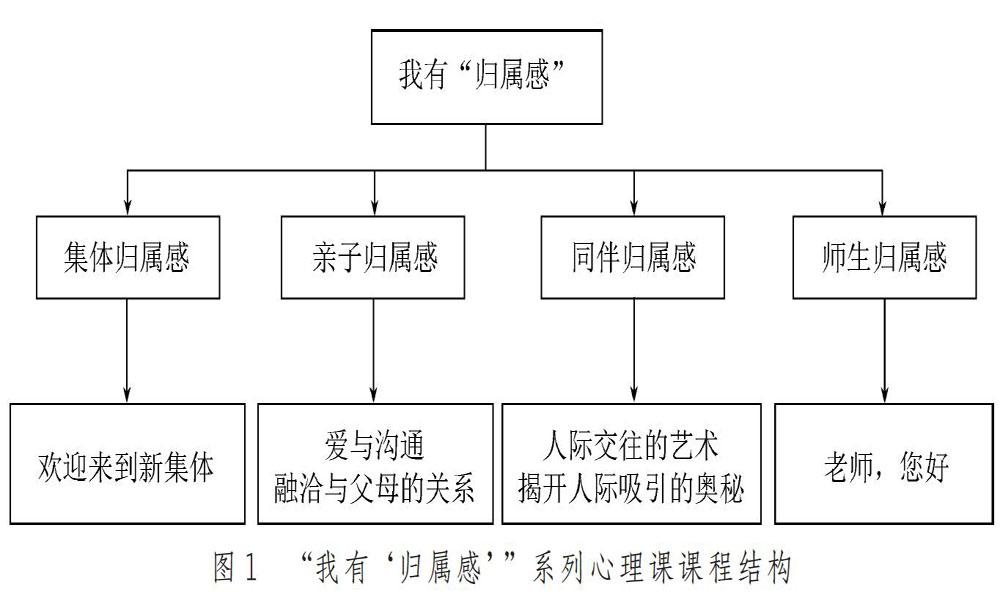

对于中学生而言,家庭成员是非常重要的,在家庭中应至少有一名关心或照顾他们的家庭成员,教育引导他们拥有积极的态度,理解、支持及帮助他们。除此之外,老师和同学对他们而言在这个阶段也是非常有影响力的,师生关系、生生关系是他们寻找自信、确立自我、寻找同一性的重要参照系统,为他们在中学阶段学习技能、交流经验、宣泄情绪、习得社会规则、完善人格等提供充分的机会。因此,课程中的第一个关键词“归属感”我们就把它定义为“集体归属感”“亲子归属感”“同伴归属感”及“师生归属感”,设计了以“我有‘归属感”为主题的系列心理课。见图1。

在“欢迎来到新集体”心理课中,从个人、小组、班级层层递进的形式入手,在活动中建立团体契约以及规则意识,最后通过相互合作设计“班徽/班旗”来增强学生在集体中的归属感以及凝聚力。比如,在活动中,我校初二某班为自己班级设计了班徽。外圈相互扶持的手臂象征了全班学生团结协作、齐心协力,共同努力打造一个最棒的班集体;里面的太阳和彩虹象征了全班学生积极进取、健康向上的心理品质,并且预示着他们将不畏风雨,向阳前进(图2)。

在“爱与沟通”和“融洽与父母的关系”课中,通过“换位思考”“角色扮演”等活动让学生从不同角度去了解父母的爱与支持,从而在发生冲突和矛盾时,能够合理地处理和化解矛盾,与父母和谐相处。

以下为学生在“爱与沟通”课堂“亲情账单”环节中写的感受。

看了亲情账单,我有很多感触。以前我很少去想爸爸妈妈为我付出的这些东西,理所当然地享受着一切,觉得那是再正常不过的事情。但这次在这张账单面前,父母在我身上花的金钱数字让我瞠目结舌,更不用说除金钱以外的时间、精力和心血,等等。我一瞬间有点很难想象为什么他们会在我身上花费那么多?难道仅仅就因为血缘关系?我后来仔细去想了想,应该就是作为父母对孩子的爱吧。有了这个观点以后,我似乎就一下子理解了很多以前父母让我不理解的做法,或许我该有一些改变去体谅他们了。

在“人际交往的艺术”“揭开人际吸引的奥秘”以及“老师,您好”这几课中,我们尝试通过“案例分析”“情景表演”“空椅子宣泄”等活动帮助学生掌握一些情绪表达上的方法和沟通的技巧,学会师生之间、生生之间相互理解、尊重以及感恩,从而提高校园人际交往能力和社会交往能力。

(二)我有“乐观感”——寻求建立积极的自我

乐观感是相信自己是值得人喜爱的人,感觉到自己懂得关心别人,也有能力帮助别人;懂得尊重自己,也懂得尊重别人;认为有能力为自己的行为负责,相信凡事总有出路。不抱怨环境,也不觉得自己陷入绝路。乐观感能够促进学生不断积极认识自我与悦纳自我,提升自信心,发现并利用自己的优点,培养个人的学习力和创造力;能够正确认识情绪,参与快乐、幸福情绪等积极情绪情感的体验,提升主观幸福感,同时感悟生命,发现生命中的积极和美好,培养乐观、坚韧、感恩的品质。因此,课程中的第二个关键词“乐观感”我们就把它定义为“悦纳自我”“积极情绪”“感悟生命”及“乐观坚韧”。于是设计了以“我有‘乐观感”为主题的系列心理课(见图3)。

在“爱上不完美的自己”一课中,“我的自画像”“写给自己的诗”“优点轰炸”等环节,让学生通过活动用客观的语言来评价自己,发现自己的优点和不完美,并运用灵活和幽默的方式,转化自己的不完美,爱上独特的自己。

以下为学生在课堂上写给自己的小诗。

爱上不完美的自己——独特的自己

虽然我个子不高,但我认为浓缩的就是精华;

虽然我脸上痘痘很多,但是我正值青春年少;

虽然我不善言辞,但是我画画很棒;

虽然我偶尔会犯懒,但是我乐于助人;

虽然我也会犯迷糊,但是我目标坚定,知道自己的方向;

虽然我是一个小小的普通人,但是我也有大大的梦想。

当我换一种方式看待自己的时候,我觉得人无完人,有着很多缺点的我也有很多可爱和美好的一面,希望自己能够永远保持那些美好,欣赏自己。

在“心情温度计”中,我们通过“认识情绪”“情绪ABC”等内容,引导学生逐步掌握调节情绪的有效方法,换位思考,多角度看待问题,学会有效的情绪管理,保持乐观积极的心境。

在“打好生命的底色”和“成功起跑线”中,我们尝试通过“感悟生命力量”“畅谈生命愿望”“删减生命旅程”等活动让学生认识生命的美好,懂得珍惜当下的意义,同时通过各种成功经验的回溯、分享与展示,帮助学生建立自信,从而用积极乐观的态度迎接未来。

(三)我有“效能感”——积极应对挫折

效能感是指能够找出解决问题的方法,能够控制自己的情绪和冲动,懂得寻求指导和帮助,懂得正面与人沟通,讲出自己内心的感受,懂得为自己制定一些合宜的目标并身体力行。对于中學生而言,效能感更多的是指在学习生活中懂得运用资源寻求帮助,能够较好地应对各种困难和逆境,学会合理归因,提高解决问题的能力等。因此,课程中的第三个关键词“效能感”,我们就把它定义为“目标引领”“合理归因”“自我效能”及“抗逆恢复”,设计了以“我有‘效能感”为主题的系列心理课(见图4)。

在“搭建成功的阶梯”一课中,我们通过帮助学生把个人目标和当下个人状态结合起来,进行目标的整体制定,随后再进行目标分解,让学生明白在现阶段最重要最迫切地要完成的是什么,通过怎样的途径去完成,目标实现的时候,将给予自己怎样的正面激励,从而使学生完成目标导向任务时具体可操作、有评价,不但有利于他们实现自己的目标,而且有利于培养他们的自信心。

在“积极合理归因”一课中,我们尝试运用韦纳的三度归因理论,让学生明白在遇到挫折和失败时首先要辩证地看待问题,其次进行“努力归因”,最后进行“现实归因”,从而帮助他们调整对策,迎接新的挑战。在学习了“合理归因”这一课后,学生分析了自己的学习和人际情况,也进行了归因,有不小的收获。

以下为学生在学习了“积极合理归因”这一课后对自己学习的反思。

我以前总是觉得自己数学学不好,是因为中途换了数学老师以后这个老师教得不好,而且自己也不喜欢这个数学老师。现在仔细一想,觉得我可能太片面了,只看到了外因,认为是老师的问题,没有认真去想自己的问题。其实大家都是同一个老师教的,班级里面也有很多同学学得不错的。我认真审视了一下自己的学习态度,发现自己有时候上课心烦不听,课下自学或者在家教老师那里学,这样不但多花时间,效果也不好。有些学习方法可能也要改一改,那么可能成绩就会有改变,不管怎么样,我觉得可以试一试。

在“唤醒沉睡的潜能”和“勇敢正视挫折”中,我们通过活动以及体验和感悟帮助学生挑战一些看起来不可能完成的任务,从而使学生明白每个人身上都蕴藏着巨大的能量,一旦能量被激发出来,就能突破自我。在遇到挫折的时候,我们首先要正视挫折或危机,以乐观、积极的态度应对,适当运用积极的心理保护机制来缓冲心理压力,在逆境面前形成良好的思维反应方式,学会应对逆境的技巧和方法。

三、课程实践效果

(一)增强了课程体系的逻辑性

本文涉及的“欢迎来到新集体”等14节心理辅导活动课原先是分散在不同的学期和年级来上的,现在把它们提取出来,针对上课年级与学生的特点,适当地进行内容上的改变和调整,形成完整的“心理复原力”系列课程,增强了心理复原力课程辅导的逻辑性,从“归属感”到“乐观感”再到“效能感”,层层递进,更好地促进学生心理复原力的提升,帮助学生较好地应对成长的挑战。

(二)提升了辅导课程的实效性

以往单一的一堂课上完以后,学生也会有体验和感悟,但是不长久,不深入。将课程按照复原力的要素重新编排以后,学生课后的感悟更深刻了,在一定程度上提升了课程的实效性。

以下为学生上完课后的感受。

1.学到了更多保护自我、心理调节的方法。对于学习有了一些新的看法,也学会了一些技巧和方法去处理生活中的情绪,了解了很多关于目标、未来、人生的东西,以前可能从来没想过,但是现在开始关注这些了。

2.在课堂上打开了自己的内心,比以前开放了许多,我觉得我变成熟了,也收获了很多新知识。我觉得我的性格变好了,慢慢在学着控制自己的心情,学会适当地表达自己的情绪,不会像以前一样乱发脾气了。也理解了很多以前不理解的事,学会了换位思考,尤其是遇到问题、失败后怎么去处理,我想我正在慢慢成长吧。

3.以前我遇到失败、挫折时往往不知道怎么办,也不知道去问谁,更不知道怎样调节自己的心情,调整自己的状态,学习了这些知识以后,我觉得我好像有一种豁然开朗的感觉,有些问题能够自己去解决了。有时候同学有困惑,我还能为他们提供一些建议呢。

四、反思与展望

在课程实践过程中,我们发现有的学生在课堂上分享挫折和失败的时候,会引发对过往的负面经验,这个时候,教师的评价以及同伴评价对这位学生来说往往显得尤为重要。遗憾的是,在课堂上仍然会有部分学生报以玩笑性的“嘲笑”以及一些负面的评价,这给教师营造团体氛围和动力以及如何反馈、引导提出了更高的要求。因此,下阶段我们将进一步优化课程,更加关注团体动力、激发团体动力,同时关注、引导学生的个体评价及同伴评价,帮助他们提高自我意识、促进反思和成长。

参考文献

[1] 钟宇慧.香港抗逆力辅导工作及其启示——以成长的天空计划[J].广东青年干部学院学报,2009,23(3) :29-35.

(作者单位:浙江省宁波市镇海区骆驼中学,宁波,315202)

编辑/刘 芳 终校/刘永胜