双重情境学习模式下的概念转变教学

2021-06-06张正严钱慧玲黄莉郁佘晓清

张正严 钱慧玲 黄莉郁 佘晓清

本文所说的概念转变,指的是与某个概念相关的所有知识的改变;概念转变教学指的是教师引发和解决学生认知冲突的教学过程,它使学生原有的与某概念相关的认知经验在受到外部学习情境事件中新经验的影响后发生了重大改变。而认知冲突指的是人在原有概念与新经验之间出现对立性矛盾时所感受到的疑惑、紧张和不适的状态。2002年,台湾交通大学科学教育研究所教授佘晓清针对概念转变教学提出了一个双重情境学习模式(Dual Situated Learning Model,DSLM),并针对一些概念教学进行了双重情境学习事件的设计,取得了较好的实验效果。目前关于双重情境学习模式的案例设计有热膨胀、热传导、热对流、浮力、大气压强、氧化还原反应等。本文将以佘晓清教授在2003年设计的热膨胀教学为例,介绍双重情境学习模式的教学理念和操作方法。

一、基于概念转变教学的双重情境学习模式简介

学生在正式学习科学概念之前,头脑里往往会存在许多与科学概念不同的观点和想法,这些观点和想法可以看作是学生的原有概念。概念转变是指学生的原有概念在受到不一致的新经验影响后,学生主动进行概念修正或重建,使原有概念转变为正确的科学概念的过程。目前,关于概念转变的研究集中出现在认知心理学和科学教育两个领域。

认知心理学研究领域关于概念转变的研究主要是探讨影响概念转变难易程度的重要因素。他们一致认为,导致概念转变困难的原因主要是由概念本身的特质决定的。Chi[1]等人提出了一种本体论的思想,他们将概念分为物质、过程和心理状态三种本体,认为:若概念转变发生在同一本体下,则比较容易达成;若发生在本体之间,则较难达成。如,电流的概念是指自由电子在电场力的作用下的定向运动,属于过程本体,但部分学生在学习过程中想当然地将电流类比为水流,视为流体,于是把它当成了物质本体,似乎电池中自然地含有电流这种物质,而且这种物质具有流动性,于是导致了他们在学习电流概念时的概念转变困难。Thagard[2]等人则把科学概念视为树状结构,并将概念转变的方式分为三种类型:第一种,概念加成或删除,即一个概念被加入(移除)到某一个概念系统;第二种,分支跳跃,即一个概念由一个概念系统转到另一个概念系统;第三种,树状转移(主干变化),即概念间的组织原理发生了改变,且此种转变最为剧烈。他们认为,在以上三种类型的转变中,后两种概念转变最为困难,常见于科学革命。总的来说,以上理论阐明了概念转变的难易程度是由概念的本质决定的,概念的层级水平是影响学生理解科学概念相对容易或相对困难的关键因素。以上两种理论,无论哪一种,都需要教师在进行概念转变教学设计时,对概念的本质属性或概念的结构进行分析。

科学教育研究者则主要聚焦于概念转变的教学策略研究。如,Posner[3]等人提出概念转变的实现需要四个条件:一是,学生不满足于自身的原有概念;二是,学生对新概念有初步的了解;三是,学生认为新概念“有点合理”;四是,学生认为新概念是解释得通且有效的。Hewson[4]在Posner关于概念转变研究的基础上,强调了概念转变需要考虑学生的原有概念。

佘晓清教授基于认知心理学和科学教育两个领域关于概念转变研究的有关理论,综合学生原有概念和科学概念的本质对概念转变的双重影响,提出了一种概念转变教学方法,即双重情境学习模式。该模式的双重作用体现在概念转变教学的全过程,共有三层含义:首先,情境事件的设计既要引起学生的认知不协调,又要为学生建立科学概念提供所缺乏的概念架构;其次,双重情境学习事件的实施,既要能够激发学生概念重建的动机,又要能够挑战学生的原有概念;最后,在整个概念转变教学过程中,科学概念的本质和学生对科学概念的认识始终处于交互作用当中。显然,该模式是一种以学习者为中心的教学模式,旨在引导教师在分析科学概念和学生原有概念差异的基础上,设计一系列由浅到深的情境事件,给学生制造认知冲突,引导学生逐渐建立起新的科学的概念。双重情境学习模式的实施通常可分为六个阶段[5][6]:阶段一,分析科学概念的本质属性,确定学生建构科学概念所需的概念架构;阶段二,找出学生关于此科学概念的常见另有概念;阶段三,通过对比前两个阶段的实施情况,找出学生对于建构科学概念所缺少的概念架构;阶段四,基于学生缺失的概念架构设计一系列由浅到深的双重情境学习事件;阶段五,展开双重情境学习模式下的教学;阶段六,设置具有挑战性问题的情境学习事件。

二、双重情境学习模式下的热膨胀教学

关于热膨胀这一概念,教育界有一个典型的实验教学案例[8]:在水槽里固定蜡烛并点燃,然后将烧杯倒扣在燃烧的蜡烛上,蜡烛在烧杯中燃烧一段时间后逐渐熄灭,烧杯内的水位逐渐升高。那么,烧杯内水位上升的主要原因是什么呢?有的学生认为是烧杯中蜡烛燃烧导致烧杯内氧气消耗,所以才会导致水位上升;也有学生认为蜡烛燃烧使烧杯内的空气膨胀并溢出了烧杯,蜡烛熄灭后,水槽中的水填补了溢出烧杯的气体所占的空间。最终的实验证明,气体的热膨胀才是烧杯内水位上升的主要原因。那么,针对此实验情境,如何帮助学生达成对热膨胀概念的正确理解呢?

佘晓清教授基于双重情境学习模式理论,对该概念转变教学经历了如下六个阶段的实施过程,帮助学生逐渐建立起新的正确的热膨胀概念。

(一)分析建构科学概念所需要的概念架构

这一阶段一般是由科学家、科学教育工作者和中学物理教师共同组成的专家组对相关概念进行分析后再确定下来。专家组分析发现,热膨胀概念属于微观领域较为抽象的科学概念,在这个问题情境中要建立起正确的热膨胀概念,至少需要以下三个概念架构:概念架构1,烧杯中的蜡烛越多,烧杯里的水位就会越高;概念架构2,蜡烛燃烧使烧杯内的气体受热膨胀而溢出;概念架构3,若气体不溢出烧杯,烧杯里的水位将不会上升。

(二)找出学生关于此科学概念常见的另有概念

这一阶段的重点是了解学情,可以通过对学生进行课前测试或由经验丰富的教师对学生进行访谈来收集第一手的学情资料。在佘晓清教授的研究中,学生被要求预测蜡烛熄灭后的现象,并解释所预测的现象产生的原因。结果发现,在这个问题情境中,学生对现象的预测和对原因的解释都存在另有概念,主要包含以下三個:另有概念1,蜡烛最多的烧杯里水位最高,因为蜡烛越多,燃烧时所消耗的氧气就越多;另有概念2,蜡烛最多的烧杯里水位最高,因为蜡烛越多,其所占的体积就越大;另有概念3,蜡烛数量不同的烧杯里的水位相同,因为三个烧杯中氧的消耗量是一样的。

(三)分析學生对于建构正确的科学概念所缺少的概念架构

这一阶段主要是通过比对阶段一和阶段二的分析结果,总结、得出学生缺少的概念架构及所存在的另有概念。从学生提供的另有概念1(蜡烛最多的烧杯里水位最高,因为蜡烛越多,燃烧时所消耗的氧气就越多)和另有概念2(蜡烛最多的烧杯里水位最高,因为蜡烛越多,其所占的体积就越大)可以看出,学生对概念架构1(烧杯中的蜡烛越多,烧杯里的水位就会越高)是认同的,只是他们给出的解释是错误的,于是可以得出结论:学生不完全具备概念架构1,对概念架构2和概念架构3未能表现出清晰的认识,也就是说,学生对于建立正确概念所需的三个概念架构全部缺失,只是缺失的程度略有不同。

(四)基于学生缺失的概念架构设计双重情境学习事件

每一个情境学习事件的设计都对应一个概念架构,且具备双重学习任务,既要引起学生对原有概念的不满,也要为他们提供一个新的思维情境来构建更科学的概念。概念建立所需的概念架构之间是有先后顺序的,因此,在设计双重情境学习事件时必须考虑概念架构的顺序。佘晓清教授先后设计了四个双重情境学习事件,帮助学生建立正确的热膨胀概念。

双重情境学习事件1:如图1所示,把一、三、五根蜡烛各一组分别固定于水槽中,之后在水槽中注入适当清水,点燃蜡烛后,将三个烧杯分别倒扣在一、三、五根组的蜡烛上。实验结束后,学生可以观察到:五根蜡烛组的烧杯里水位最高,三根蜡烛组的烧杯中水位次之,一根蜡烛组的烧杯里水位最低。该实验可以用来打破学生的另有概念3(蜡烛数量不同的几个烧杯里的水位都相同,因为三个烧杯中氧的消耗量是一样的),同时为学生提供概念架构1(烧杯中的蜡烛越多,烧杯里的水位越高)。

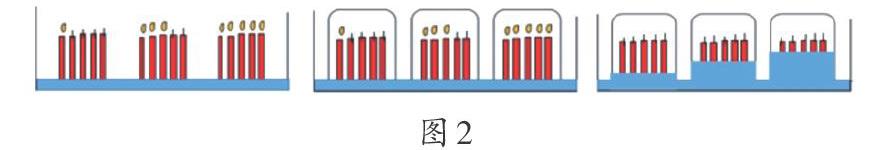

双重情境学习事件2:如图2所示,在水槽内固定三组各五根蜡烛,分别点燃三组中的一、三、五根蜡烛,再将三个烧杯倒扣在三组蜡烛上。在该情境学习事件中,学生可以观察到:虽然蜡烛总数相同,但因为点燃的蜡烛数量不同,三组烧杯中的水位上升高度也是不同的,且仍然是点燃的蜡烛数量越多,烧杯中的水位升得越高。通过该情境事件的学习,学生可以否定另有概念2(蜡烛最多的烧杯里水位最高,因为蜡烛越多所占体积就越大),并在内心的矛盾冲突中引发好奇心和进一步的思考:烧杯内点燃蜡烛数量越多水位上升越高的原因不是体积,那是什么?

双重情境学习事件3:如图3所示,将水槽内的清水换成肥皂水,分别固定一、三、五根各一组蜡烛于水槽中,点燃蜡烛,将三个烧杯分别倒扣在各组蜡烛上。在蜡烛熄灭的过程中可以观察到:三组烧杯内的水位都在慢慢上升,同时烧杯口的周围有气泡溢出,并且烧杯内蜡烛数量越多,烧杯口周围的气泡也就越多——气泡的产生很容易让学生猜想到烧杯内有气体溢出。通过对这个情境学习事件的学习,学生不难得出下面的理论解释:因为蜡烛燃烧使烧杯内的气体受热膨胀,所以会有气体溢出烧杯,于是得出概念架构2(蜡烛燃烧使烧杯内的气体受热膨胀而溢出)。

双重情境学习事件4:如图4所示,将烧杯换成套着蜡纸袋的中空玻璃管,分别固定一、三、五根各一组蜡烛于水槽中,点燃全部蜡烛,将三个上方套着蜡纸袋的玻璃管分别扣在各组蜡烛上。观察实验可以发现,当蜡烛燃烧时,蜡纸袋会慢慢地膨胀,待蜡烛熄灭后,蜡纸袋会慢慢地收缩,且整个过程中玻璃管的下端管口周围无气泡溢出且三个烧杯内的水位均未升高。通过该情境事件的学习,学生可以确定:只要气体不溢出烧杯,烧杯内的水位就不会升高。这样,便可以帮助学生构建概念架构3(无气体溢出,瓶内的水位是不会上升的)。

(五)进行双重情境学习模式的学习

在完成情境事件的设计后,就可以展开教学了。教学时有两个方面的问题需要注意:一是要严格按照概念架构建立的顺序推进教学,即按照上述阶段四中设计的4个双重情境学习事件的先后顺序推进;二是在呈现双重情境学习事件前,一定要先让学生对事件中的现象进行预测并解释原因,再呈现事件,最后让学生对比其预测与事件发生发展的结果的异同,并再次尝试解释个中原因。这便是在认知矛盾的激励下提出猜想、尝试解释,进而构建科学概念的过程。

(六)设置具有挑战性问题的情境学习事件

这一阶段要给学生提供一个检验学习成效的机会,将学生所建立的新概念应用到新情境,以确认概念转变的成功与否。新的情境,要注意结合学生通过一系列双重情境学习事件的学习后重建的、以前缺乏的概念架构,进行有针对性的设计,而且要有一定的挑战性。挑战性事件可以是以上事件的简化设计,也可以是关于热膨胀的其他情境学习事件。佘晓清教授针对热膨胀概念教学所设计的挑战性问题的情境学习事件如下:将一根蜡烛固定于水槽中并点燃,在水槽中注入适量清水,用倒置烧杯扣在蜡烛上,蜡烛熄灭后,请学生解释烧杯内的水位是否上升,并详述其过程。这里的挑战性事件实际是双重情境学习事件1的简化设计,其挑战性表现在要让学生详述过程,从中检验学生是否可以将学习过程中所获得的心智架构应用到相似的情境,进行准确的陈述。教师通过学生的陈述和解释,可以检测学生对热膨胀概念的掌握程度,确保学生对所学知识的有效迁移。黄莉郁博士在接下来的实验研究[8]中,选取了台湾地区新竹市的高中生进行实验,结果如下:学生在课前对热膨胀这个概念都存在另有概念,通过一系列双重情境事件的学习后,95%的学生能够成功地攻克挑战性问题,并能正确地阐述热膨胀的科学概念,也就是说,有95%的学生成功地实现了概念转变。

近年来,很多学者根据双重情境学习模式,尝试进行概念转变的教学设计,都获得了成功,包括:孙洪娜以“高一氧化还原反应”为例[9],设计并实践证明了DSLM的有效性;董秋月以“染色体与遗传”为例[10],研究了双重情境学习模式对高中生概念转变与推理能力的影响,得出了正向的结论;等等。

参考文献:

[1]Chi,M.T.H.,Slotta,J.D.,& deLeeuw,N..From things to processes:A theory ofconceptual change for learning science concepts[J]. Learning and Instruction,1994(4).

[2]Thagard,P.Conceptual revolutions[M]. Princeton,NJ:Princeton University Press,1992.

[3]Shawn M.Glynn & Russell H. Yeany & Bruce K.Britton. The Psychology of Learning Science[M].熊召弟,王美芬,段晓林,熊同鑫,译.台北:心理出版社,1995.

[4]Hewson,P.W.& Hewson,M.G.. Effect of instruction using students prior knowledge and conceptual change strategies on science learning[J]. Journal of Research in Science Teaching,1983,20.

[5]She Hsiao-Ching. Fostering “Radical” conceptual change through Dual Situated Learning Model[J].Journal of Research in Science Teaching,2004,41(2).

[6]She Hsiao-Ching. Concepts of higher hierarchical level required more dual situational learning events for conceptual change:A study of students conceptual changes on air pressure and buoyancy[J]. International Journal of Science Education,2002,24(9).

[7]She Hsiao-Ching. DSLM instructional approach to conceptual change involving thermal expansion[J]. Research in Science and Technological Education,2003,21(1).

[8]黃莉郁.探讨多重表征之呈现方式对高中学生热膨胀概念改变的认知历程与脑波变化的影响[D].新竹:交通大学,2009.

[9]孙红娜.基于双重情境学习模式的概念转变教学研究——以高一“氧化还原反应为例”[D].济南:山东师范大学,2013.

[10]董秋月.双重情境学习模式下科学推理对高中生概念转变与推理能力的影响——以“染色体和遗传”为例[D].杭州:杭州师范大学,2016.

注:本文系西南大学教师教育学院2020年度院级科研培育基金项目(JSJY2020011)、重庆市科协项目“重庆市农村小学科学教师科学素质状况调查研究”的阶段研究成果。

(责编 白聪敏)