共享文化空间研究

——南京非遗塑造特色民宿的探究与实践

2021-06-03张晨

张晨

(南京晓庄学院,江苏南京 211171)

社会闲置资源经过整合之后通过社会平台与他人共享,形成再构建的新消费观、新生活观,这对我们研究共享艺术空间有了研究基础。南京非遗与民宿的关系:南京非遗需要在共享空间里呈现与表达,民宿需要非遗文化来提升空间内涵。

1 “共享”与“共享”空间概念的提出

最早“共享”一词出现在文献里面,是明代冯梦龙《东周列国志》中的“愿与相国共享”,此处的共享是分享的意思。直到2017年“共享”概念深入人心,入选了“中国媒体十大流行语”,那么共享的背后是大众对“共享” 后所带来的生活福利给予认可和赞许,出现了大规模的共享单车、共享汽车、共享雨伞……和大众生活息息相关的“共享”。“共享”空间,最早是美国建筑师波特曼根据人对环境的心理反应创造出来的建筑空间,是最早的“共享空间”,以前大多数运用到酒店的中庭空间。最基本的功能是满足人们对于环境的不同方面的需要,并促进人与人之间的交流,可以更好地交往。民宿中共享空间设计需要解决民宿中的人—物—环境之间紧密的关系。

民宿是近年来国内生长最快的行业。民宿最大的特质便是利用闲置的空间,以有偿的方式提供给需求人,这也是共享经济时代最为核心的理念。正是基于对闲置空间的共享利用理念,以及在资本时代具备发现闲置空间价值的活力,由此注入符合民宿特质的内容,从而来应对旅游市场中深层消费需求。但是,在民宿市场相对趋于饱和以及部分闲置空间不适宜民宿开发的境况下,就需要重新赋予空间以内容。与之相似的是,民宿在利用闲置空间走红的同时,实际上背后反映的是全国范围内的资产空置问题,比如,城市化或城镇化进程中农民离弃土地,使得农村土地与住房闲置;与此同时,在城市扩张的造城运动中产生了大量闲置或未能物尽其用的商业地产,失去其原有的经济功能之后,主体缺失或内容陈旧成为普遍的问题,这就关涉大资产管理背景下内容的创新问题。

2 南京民宿现状概述

南京拥有近2 500年的建城史和约450年的建都史,享有“六朝古都”“十朝都会”的盛誉。从南京民宿的文献研究来看,2015年东南大学侯凤娅最早发表关于南京周边民宿的论文《江南古镇周庄民宿业的发展策略研究》;2017年南京大学梁万富、魏珍,南京旅游职业学院朱丽、葛益娟前后发表南京民宿论文《南京江宁旭日龙山精品民宿项目》《南京民宿发展现状——以浦口永宁街道为例》,南京农业大学人文与社会发展学院林佳玲等发表论文《民宿带动下的乡村社区营造探析——以南京市石山下村为例》;2018年北京第二外国语学院旅游管理学院康卉等以创新的视角发表论文《民宿营销模式创新研究——以南京智慧民宿为例》,金紫璇《南京市乡村旅游民宿发展现状及提升策略研究》。通过2015年至2018年论文研究对比,2017年对南京民宿的研究比较多,说明南京民宿在飞速发展,极大带动了当地的旅游经济。从途家民宿上显示,南京繁华地带的品牌民宿459 套、自营民宿43 套、四合院民宿16套,这些民宿里面含有非遗文化元素少之又少。由此看来,近几年本土民宿同质化、宾馆化,尤其是无序化的特点愈加明显,很快遇到了春潮之后的寒流。深究其中不难发现,这恰恰是因为民宿主人多把经营中心放在选址设计装修上,而忽略了对南京地域文化塑造和受众客群的画像和分析。佳木斯大学旅游管理学院徐菁,于朝东在论文《南京民宿产业研究——如何使游客更像居民》一文中提出,民宿业依然存在着档次不高、特色不明显与旅游者需求不相适应等情况,从而造成有的民宿入住率不高,经济效益不理想,更没有共享的概念。共享概念的提出,势在必行,以南京非遗元素作为文化元素,植入到当地地域中,塑造特色民宿,增加当地经济收入,保护与传承中华传统文化,使课题跟随时代,为时代代言,引领文化风尚。

3 民宿共享文化空间评价体系初建

朱偰先生在《金陵古迹图考》中评论道:“文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共、休戚相关之密切,尤以金陵为最。”南京考古发现与文化遗产、古都历史与景观变迁、历史名人与地域文化,涉及南京的自然历史、地理、人文、社会、文献等多个方面研究。南京大学城市科学研究院张鸿雁提出“一个城市的历史,实际上就构成城市资源,同时也一定是城市的文化资本。” 江苏社科院历史研究所原所长王卫星说道“南京文化底蕴深厚,具有独特的地域特色。南京文脉绵延不绝,我们不是研究在南京发生的某一孤立事件或者某一个历史现象,而是研究传承几千年来的文化发展的一个脉络,这种脉络形成了南京特有的文化特色。”

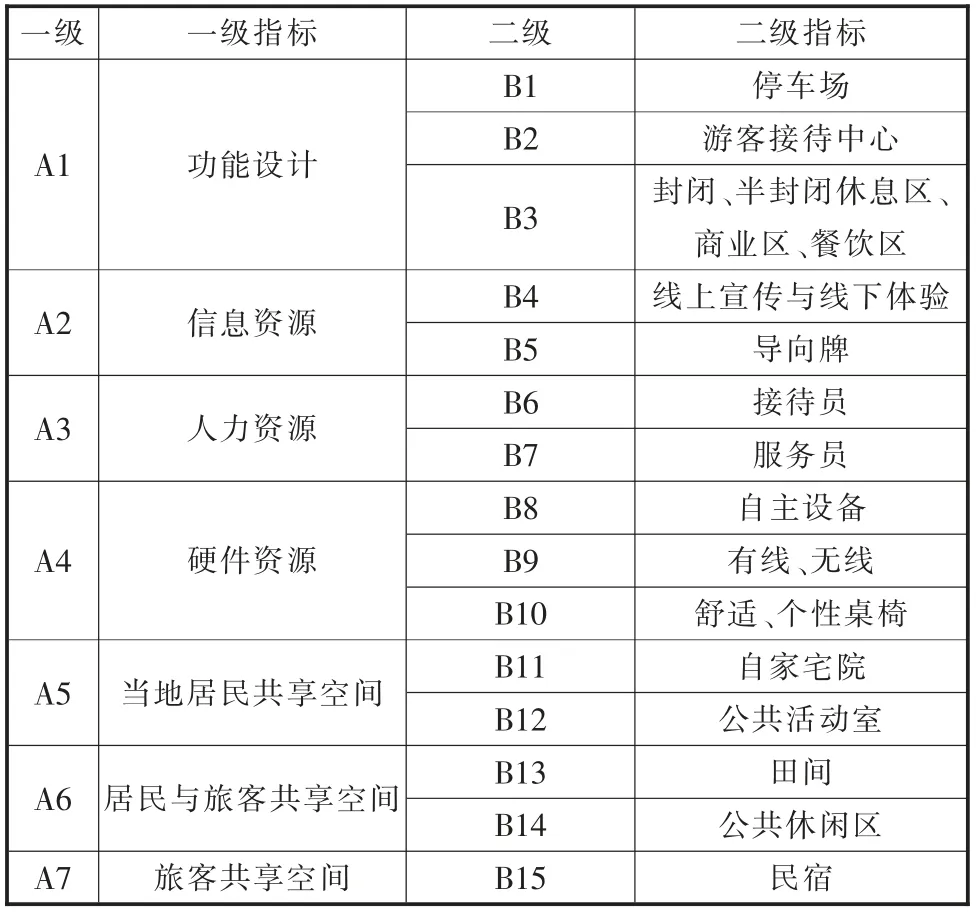

该文运用层次分析法构建南京非遗民宿共享空间评价体系(见表1):层次分析法是美国运筹学家托马斯·塞蒂在20 世纪70年代提出的一种定性定量系统分析方法。基本步骤是:(1)分析共享空间系统中各因素之间的关系,建立系统的递阶层次结构;(2) 对同一层次的各元素关于上一层次中某一准则的重要性进行两两比较,构建判断矩阵。

表1 共享空间分层指标体系

表1 显示出如下指标:(1)功能设计指标。该指标直接体现了南京非遗民宿功能转型、适应当下文旅的服务创新理念。功能设计理念的先进与否与共享空间建设的成效关系很大。(2)资源指标。俗话说,“巧妇难为无米之炊”,这里的“米”用来比喻南京非遗文化元素在空间中体现的程度。非遗资源是提供共享空间服务的基础,资源主要分为实体资源、虚拟资源和人力资源,其中,人力资源中的服务员衣着穿戴、沟通表达和服务态度都对共享空间服务水平有着重要影响。(3)共享服务。共享服务在民宿空间的服务形式主要有协作式小组服务、互动式服务和一般空间服务3 种。共享空间服务主要体现在游客与游客之间的交流与互动。

4 南京非遗与民宿共享空间如何融合

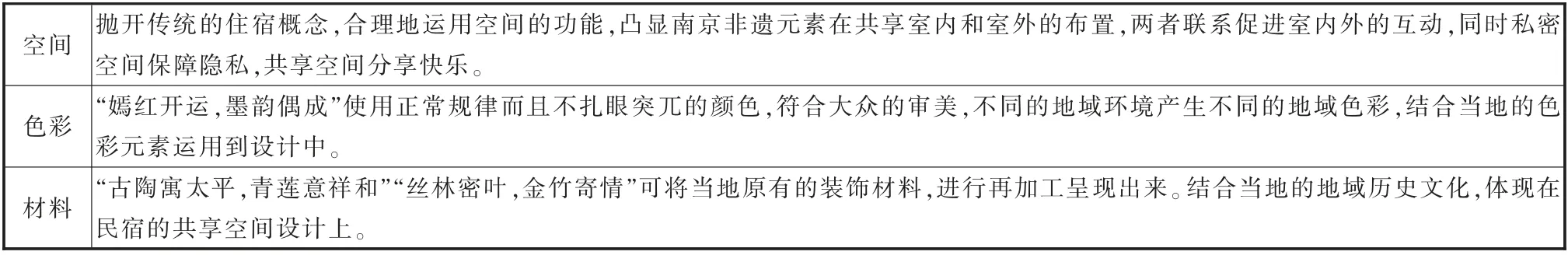

共享空间由六面围合而成,掺杂着硬装与软装,在共享空间引起主人与游客之间的共鸣,设计要素必备可少,见表2。南京非遗具有多重身份,既是一种元素,又是一种主题,更是文脉的故事承载者。给予空间独到的主题和灵魂,就像是在用空间讲述一个故事。

文旅中资本进入与管理是非遗与空间融合的前提条件。在旅游开发背景下的空间运营,需要明确两个问题,其一是单一的非遗还是多元的非遗内容,简而言之,即非遗在空间中以单品的形式呈现还是两种及以上;其二是空间的形态,主要参照的是规模体量,按内容多寡可大体划分为5 类,分别为:非遗店铺、非遗博物馆(主要是公共服务性质)、非遗体验中心、非遗综合体及非遗体验街区。这两个问题在某种程度上需要达成匹配,通常来说内容单一则其空间范围较小,限定在店铺或专门的博物馆或体验中心之间。在现今的运营模式中,非遗单品主要以实体店兼及网店的形式为渠道空间,这也是非遗在遭遇商品化或市场化进程中的普遍模式,譬如,脱胎于各民族传统服饰制作技艺或其他手工技艺的店铺,或售卖桦皮盒子或剪纸或苗族银饰或景德镇瓷器,或是北京王府井售卖的景泰蓝工艺制作的器具。在此之中,主要提供零售与批发,但欠缺体验性的内容。不过,以非遗单品为体验的空间实体也不乏其例,比如各类传统戏剧的剧院,其中又分为流动与固定空间两类,前者如活跃在广大农村地区的戏班子,后者如一些内嵌在地方旅游地的表演空间。至于非遗博物馆也能以单品的形式呈现,比如,依托于某一特定物质载体,像玉石、名贵木材及动物制品等,围绕其制作技艺的文化产品展览空间,甚至在“新博物馆学运动”后强调以人为中心的展览环境,融展览与销售为一体的综合场馆。如在首都博物馆中的牦牛文化展馆中,充分展示了藏族社会中的牦牛制品,以及相关周边文化产品。

(1)空间设计要素。

从功能上讲,共享空间提供更多元化的方式给予主人和游客、游客和游客、游客与环境、游客与陈设来产生空间里面的某种共鸣,让人们之间产生了交流和互动因此有了密切的关系,无形之间增添了空间的多样性,所以共享空间在民宿中起到了重要的作用,从空间的多个角度合理的分析,灵活的改造设计共享空间的功能。共享空间的类型选择下沉空间布置在整个庭院中,将核心区域放置在共享空间的中心,规划动线时的灵动性,让游客们在交谈互动的同时也可以观赏窗外的优美风景,为空间增添了丰富的自然形态。

表2 民宿共享空间设计要素

(2)色彩设计要素。

南京非遗的色彩是多彩的,民宿是由地域环境而生,南京“花迹酒店”坐落于南京老门东中营52 号,隐在老门东明清建筑与民国建筑的老宅群内。自古江南商贾云集、世家大族居住之地。与南京夫子庙咫尺之交,这里有着南京最初的市井文化,古城墙边,深巷小院,出则便是南京最繁华的街道,入则享受“花间踪迹”带给你的隐逸静谧。砖与石既是材料也是色彩,都有其本来所属的岁月感——灰白、斑驳。整体是繁复与简约混搭、古朴和时尚的跨界。

(3)材料要素。

南京非遗民宿设计中,材料在室内空间中的运用是最能体现出地域特色风格的。当一种材料重复使用且达到相当数量时,空间感受会发生质变,总结一句话就是“ 量变质变”。当一种材料放大到你接触到的正常体积数倍时,这种材料或这个物件就会有超出你想象的视觉震撼感。一定要超出数倍, 而且是你不可想象的体积,这样它就会一瞬间把你征服,同时空间的张力就出现了。

5 结语

随着当今民宿业发展快速的趋势,人们对于生活方式有着不同的追求。近年来,民宿发展迅速,不仅仅只是住宿休憩,更是对文化、艺术、环境的追求。南京非遗与共享空间成为重点设计对象,将其设计要素进行梳理,明确了设计的方向,对共享空间进行更多角度和层次的分析,结合当地的历史文化和乡土民情,形成自身的特质,从而提升民宿的品质,同时增加更多的创意性,提高游客的体验。