多学科协作团队应用于创伤性休克患者护理中的效果

2021-06-02肖方方刘娟苑东欣苏珊珊

肖方方, 刘娟, 苑东欣, 苏珊珊

(滨州医学院附属医院 重症医学科,山东 滨州,256699)

倪兆霞等[1]的研究结果表明,创伤性休克患者能否得到及时、有效的救治与急诊护理过程紧密相连。针对此类患者,医院应设立绿色通道等特殊急诊救治路径,予以患者及时抢救,并且相关研究[2]也证实,绿色通道等特殊急诊救治路径的开展可在一定程度上确保患者得以及时救治。但是创伤性休克病因复杂、病情紧急,患者随时可能发生心跳骤停等状况,因此即便予以特殊急诊救治路径仍难以有效降低病死率[3]。多学科团队协作模式近年来被广泛应用于临床护理中,并且效果显著[4]。本研究组建多学科团队,并对多学科协作团队应用于创伤性休克患者护理中的效果进行探讨。

1 对象与方法

1.1 研究对象

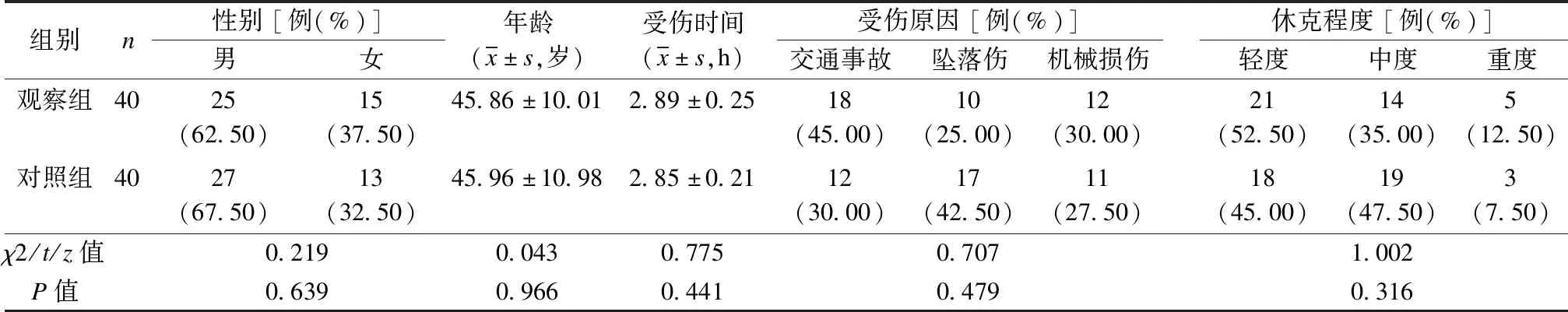

本研究经滨州医学院附属医院医学伦理委员会批准,患者家属同意并签署知情同意书,以滨州医学院附属医院于2018年5月至2020年9月期间接诊的80例创伤性休克患者为研究对象。纳入标准:① 符合创伤性休克诊断标准[5];② 受伤时间<3 h。排除标准:① 伴有肝、脑、肾等重要器官器质性病变;② 伴有严重凝血功能障碍;③ 伴有严重意识或精神障碍疾病。将所有患者采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组40例。2组间性别、年龄、受伤时间、受伤原因和休克程度的差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性,见表1。

表1 2组患者一般资料对比

1.2 方法

1.2.1 常规急救护理 对照组患者接受常规急救护理措施。患者在入院后立即进行吸氧,入急诊外科抢救室后连接心电监护仪,密切监测生命体征。当班护士测量患者的脉搏、血压等,并对其进行评估,若发现患者血压下降、心率增快、面色苍白、四肢湿冷等异常现象应立即报告主管医师,并采取相应措施。急诊科护士采取相应的常规护理措施,如建立双静脉通路,遵医嘱给予患者静脉输液扩容;根据创伤部位立即进行伤口包扎并遵医嘱给予急救诊治,与此同时做好术前准备。

1.2.2 多学科协作团队急救护理 观察组患者接受多学科协作团队急救护理措施。① 优化管理系统:联合信息科升级医院管理系统,在原有的信息管理系统内加入急救管理、在线会诊和出院随访等版块。② 优化分诊流程:患者从绿色通道进入急诊科1~2 min内,当班护士迅速从意识、生命体征和语言表达能力等方面对患者的病情严重程度进行初步判断,大概了解其创伤性休克程度和病因等情况。继而结合患者实际情况通过“一键通知”按钮告知相关科室医师做好相应的准备工作。③ 急救措施:确保急需抢救者在进入急诊科5~10 min内进入抢救室。待其进入抢救室后,急诊科医师通过观察生命体征对患者病情再次进行评估,并予以相应救治措施。与此同时,护士应立即建立2条及以上静脉通道,根据医嘱予以吸氧、吸痰等处理,对于出血严重者采用无菌敷料包扎伤口。④ 临床医师到达:相关科室医师(重症监护室和外科医师)在接收到急诊科护士消息后的5~10 min内到达抢救室。麻醉科等其他相关学科科室医师也应做好准备。⑤ 相关检查:急诊科医师和相关科室医师通过集中会诊掌握患者病情,会诊结束后保证患者在院15 min内接受实验室和影像学的相关检查。⑥ 确定诊疗方案:待实验室和影像学相关检查完成后,小组长立即召开会议,所有小组成员根据患者的检查结果和实际情况共同参与诊疗方案的制订,诊疗方案确定后,相关医师负责方案内容的具体实施并与患者家属进行沟通交流,指导其签署相关同意书,签署完成后立即送患者至手术室,此过程时间不长于15 min。⑦ 专科护理:确定具体诊疗方案后,责任护士以护理程序为基础,结合患者的具体情况制定专属护理方案。方案制定完成后及时与患者家属进行沟通,一方面向家属介绍具体诊疗方案和护理方案,另一方面抚慰家属情绪,告知其疾病相关情况,取得家属信任。

1.3 观察指标

1.3.1 院内抢救反应时间 统计2组患者的抢救介入、急诊停留、术前准备、绿色通道停留、抽血和检查时间,以及相关科室人员的到达时间。

1.3.2 家属满意率 运用自制满意度量表对家属满意率进行评价,该量表总分100分,其中20~40分为非常不满意,41~60分为不满意,61~90分为满意,≥91分则为非常满意。

1.3.3 抢救结果 抢救结束后统计2组患者窒息、消化道出血、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)和多器官功能障碍综合征(MODS)的发生率,以及死亡率。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 2组患者院内抢救反应时间对比

观察组的抢救介入、急诊停留、术前准备、绿色通道停留、抽血和检查时间,以及相关科室人员到达时间均短于对照组(P均<0.05),见表2。

表2 2组患者院内抢救反应时间对比

2.2 2组家属满意率对比

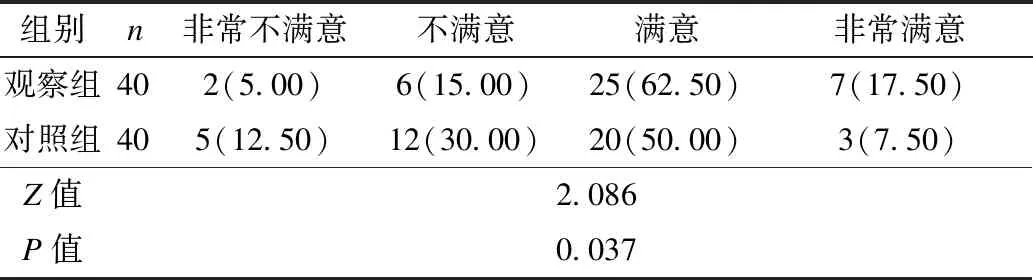

观察组的家属满意率优于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组家属满意率对比 [例(%)]

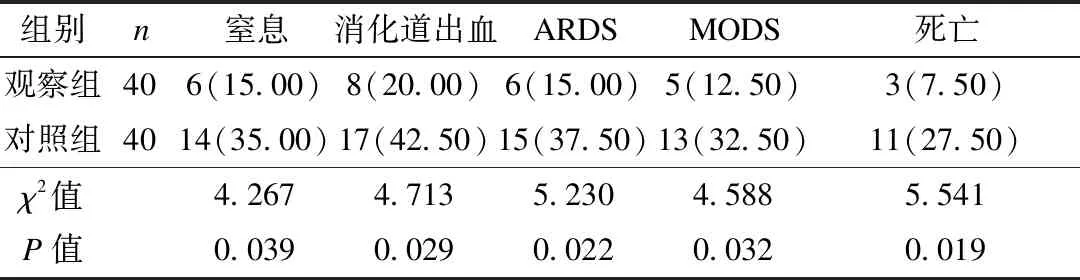

2.3 2组患者抢救结果对比

观察组的窒息、消化道出血、ARDS和MODS发生率,以及死亡率均低于对照组(P均<0.05),见表4。

表4 2组患者抢救结果对比 [例(%)]

3 讨论

创伤性休克是患者在遭受剧烈暴力打击后而引起的急性全身危急重症,以有效血容量和微循环灌注不足为主要特征,具有较高致残和致死率。据统计[6],每年全球因该症状死亡的患者可达150万例。及时缓解危及患者生命的症状、积极补液是降低死亡率的有效措施。但是目前临床常规急救护理方案难以有效解除危害患者生命安全的危险因素,且由于该疾病具有专科性强的特点,在救治中往往需多学科会诊,易延误疾病的及时救治[7]。多学科协作是国际上提出的一种医学模式,其涉及内容广泛,通过联合临床多个科室,由专业医护人员组建团队并制定方案,将其用于创伤性患者的救治中可能会弥补常规急救护理方案的不足之处。

本研究中,观察组的抢救介入、急诊停留、术前准备、绿色通道停留、抽血和检查时间,以及相关科室人员到达时间均短于对照组(P均<0.05);其窒息、消化道出血、ARDS和MODS发生率,以及死亡率均低于对照组(P均<0.05)。这说明多学科协作团队通过缩短临床救治反应时间,提高了创伤性休克患者的抢救效果。可能的原因是:① 本研究中多学科团队急救措施具有完整系统的诊疗方案。小组成员通过查阅书籍等途径结合滨州医学院附属医院的具体情况制订具有条理化、系统化、路径化的方案,方案内容包括分诊流程、急救措施、临床医师到达、相关检查、诊疗方案和专科护理6个模块。这些模块的设立一方面涵盖急诊诊治全过程,可保证患者在进入急诊后能够得到有序治疗;另一方面每个模块具有合理科学的时间限制,因此小组成员在限定时间内完成相应模块内容,既可为患者开展积极有效的诊疗方案奠定基础,节省时间,还可缩短院内反应时间[8]。黄丹[9]的研究证实,为创伤性休克患者减少不必要的时间浪费可以提高患者的生存率,进一步对本研究结果予以佐证。② 创伤性休克患者的病情复杂、变化急骤,即便在急诊科接受紧急处理仍难以有效降低并发症的发生率[10]。窒息、消化道出血、ARDS、MODS为创伤性休克患者的致命性并发症,可严重威胁其生命安全。多学科团队协作可在短期内予以患者专科对症治疗,提高诊疗效果,降低并发生发生率,进而减少死亡率,最大程度地保障患者的生命安全。③ 多学科协作团队通过分析每次救治过程中的不足之处,不断优化改进方案,使得方案内容更符合实际情况。同时每月组织实例演习,不仅可以提高小组成员的配合度和默契度,还能够及时发现实际救治过程中存在的问题,进一步整改,进而确保方案内容有序实施,缩短实际救治反应时间,以此达到提高救治效果的目的[11]。本研究中,观察组的家属满意率优于对照组(P<0.05),说明多学科协作团队可提高创伤性休克患者家属对护理工作的满意度。可能的原因是,相比较于常规急救方案,此方案中增加了向患者家属介绍具体诊疗方案和疾病相关知识步骤,而此步骤的加入可以提高家属对急诊诊治过程的认知水平,因此可以更好地配合护理及医疗方案的实施。张晓等[12]的研究结果表明,较高的家属满意率可以保证诊疗方案的有效实施,继而为后续诊疗节省时间,提高抢救成功率。

综上所述,本研究将多学科协作团队应用于急诊创伤性休克患者抢救中,通过缩短院内抢救反应时间降低了并发症发生率,进而提高了抢救率,且家属满意率较高。