内蒙古西伯利亚杏种子脂肪酸组分的遗传变异

2021-06-01包文泉王彦超李宝玲王丽丽陈俊兴张淑宁杨钰颖孟繁庆

包文泉,敖 敦,王彦超,李宝玲,王丽丽,陈俊兴,张淑宁,杨钰颖,孟繁庆

(1.内蒙古农业大学 a.林学院,内蒙古 呼和浩特 010018;b.草原与资源环境学院草地资源教育部重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010011;2.辽宁省鞍山市岫岩满族自治县农业农村发展中心,辽宁 鞍山 114300)

西伯利亚杏Armeniaca sibirica为蔷薇科Rosaceae杏属Armeniaca落叶灌木或小乔木,原产中国,自然分布于我国三北地区[1-2]。西伯利亚杏作为我国北方地区的乡土树种,具有极强的抗寒、抗旱能力,在内蒙古、陕西、甘肃等干旱、半干旱荒漠化地区极具推广潜力[3]。

木本油料植物的开发与利用是解决世界各国食用植物油缺口的重要渠道[4],欧洲部分林业发达国家已基本实现食用植物油木本化,而中国作为食用植物油消费大国,自给率仅为35.3%,长期被动进口大量的植物油,对我国食用植物油安全构成了严重威胁[5]。西伯利亚杏作为我国重要的生态经济树种,不仅具有根系发达、易繁殖等优良特性,还具有“可上山下滩、不与人争粮、一次种植多年收获”等优点[6]。此外,西伯利亚杏种子含油率高,油中富含油酸、亚油酸等脂肪酸成分,其营养价值极高,2011年国家卫生计生委将西伯利亚杏纳入我国木本油料树种,可见,西伯利亚杏在保障我国粮油安全和生态安全中占有重要地位[7]。目前,对西伯利亚杏的研究多集中于形态学、抗性、成分提取及分离等方面,而对西伯利亚杏种子脂肪酸组分的遗传变异和变异类型的研究较少,进而严重制约了油用西伯利亚杏良种培育的育种工程[8]。因此,本研究以西伯利亚杏分布最为集中的内蒙古地区为研究区,采集该地区野生西伯利亚杏12个种群114个单株的种子,采用内标法对其种子油脂中各脂肪酸含量进行定量分析,探讨内蒙古地区西伯利亚杏种子脂肪酸组分变异程度及类型,分析其组分间的相关性,以期为油用西伯利亚杏新品种培育提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究材料

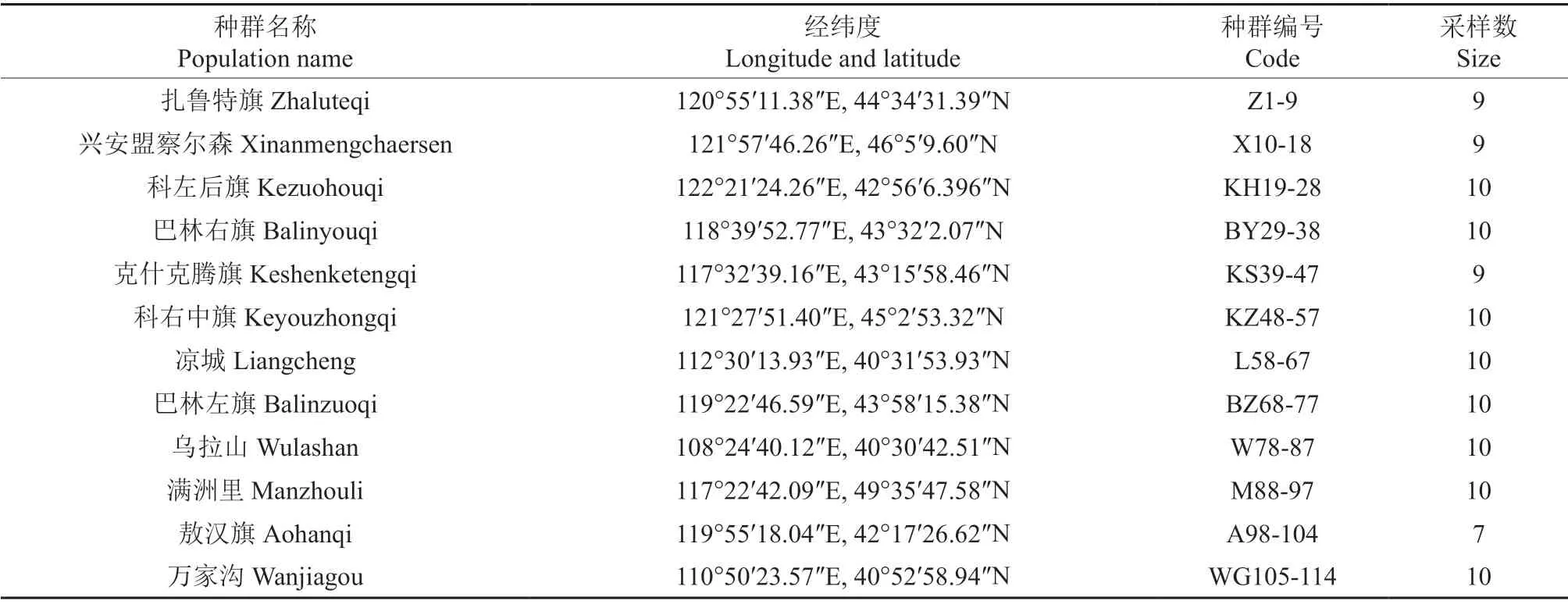

2018年7月1—25 日对内蒙古地区野生西伯利亚杏进行野外调查,采集到12个种群,共114个单株(表1),每个种群随机选择7~10个单株,相邻株间至少相距100 m,选取植株不同方位的树冠中部果实,将其分别标号,带回实验室进一步脱皮、去杂,自然风干至恒质量。

表1 内蒙古12个野生西伯利亚杏种群地理位置及采样信息Table 1 Geographical and sampling information of twelve natural populations of Armeniaca sibirica in Inner Mongolia

1.2 脂肪酸检测方法

参考GB/T14772—2008标准,依据索氏抽提原理,以无水乙醚为溶剂,采用索氏提取器提取西伯利亚杏种子粗脂肪。具体流程如下:称取已粉碎的西伯利亚杏种子10 g,用滤纸包好将其放入仪器中,加入乙醚150 mL,以46℃恒温水浴回流提取17 h,得到黄色透明萃取液,再利用蒸发仪去除乙醚,90℃恒温干燥1 h,获取黄色油状液态粗脂肪;同时,参考GB/T 22223—2008标准,采用气相色谱法检测西伯利亚杏种子油脂中各脂肪酸组分的含量。

1.3 数据分析

采用Excel 2007软件计算西伯利亚杏种子各脂肪酸组分含量的均值(X)、标准差(S)和遗传变异系数,将114份西伯利亚杏种质种子脂肪酸组分分别划分为10个等级,从第1级[Xi<(X-2S)]至第10级[Xi>(X-2S)],每0.5S为1级,并统计6种脂肪酸在各等级中分布的种质数量。根据每一级的相对频率pi计算各脂肪酸的香农-维纳多样性指数,其具体计算公式如下:H′=-∑pilnpi,其中pi为某一脂肪酸第i等级种质数量占总数的百分比[9-10]。

采用SPSS 20.0软件对西伯利亚杏不同种群的种子脂肪酸组分含量进行单因素方差分析和Duncan多重比较分析;基于Person相关系数分析各脂肪酸组分间的相关性,利用欧式平方距离法对114份西伯利亚杏种质进行聚类分析,并对聚类分析结果进行单因素方差分析和Duncan多重比较分析。

2 结果与分析

2.1 西伯利亚杏种子脂肪酸组分含量变异分析

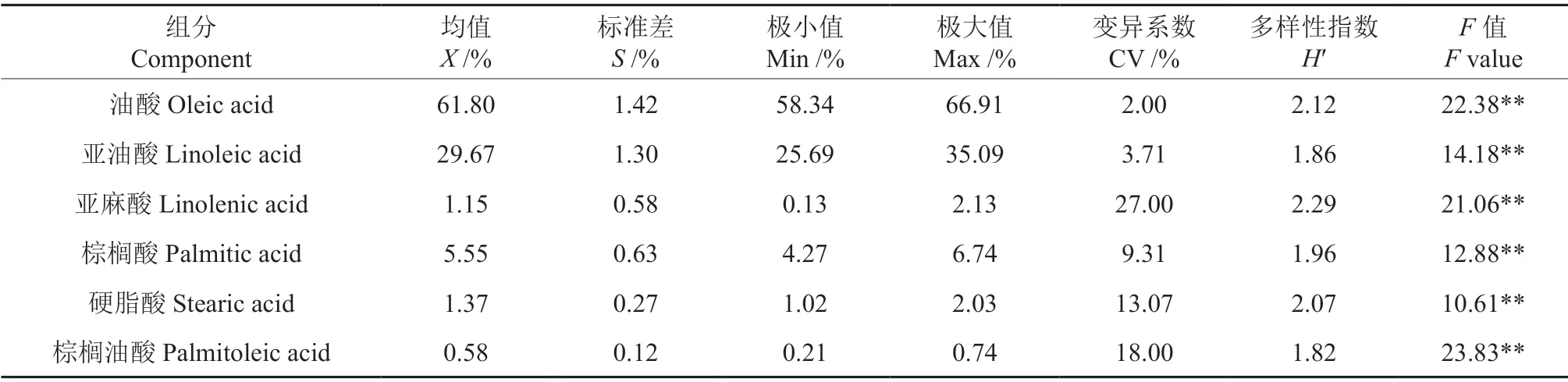

经气相色谱分析检测,从西伯利亚杏种子中分离出6种脂肪酸组分,分别为油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸和棕榈油酸(表2)。其中,油酸含量在6种组分中最高,均值为61.80%;其次是亚油酸,均值为29.67%,其他脂肪酸组分由大到小的顺序为棕榈酸(5.55%)、硬脂酸(1.37%)、亚麻酸(1.15%)、棕榈油酸(0.58%)。6种脂肪酸含量在不同种质间的变异程度存在较大的差异,其中亚麻酸含量的变异系数最大,为0.27,变异幅度为0.13%~2.13%;棕榈油酸的变异系数次之,为0.18,变异幅度为0.21%~0.74%;油酸含量的变异系数最小,为0.02,变异幅度为58.34%~66.91%。6种脂肪酸组分的多样性指数较高,均在1.8以上,各脂肪酸多样性指数从大到小的排序为:亚麻酸、油酸、硬脂酸、棕榈酸、亚油酸、棕榈油酸。对6种脂肪酸组分的F值分析发现,内蒙古西伯利亚杏不同种质种子脂肪酸组分含量的差异均达到显著水平(P<0.0.1),表明西伯利亚杏种质种子的脂肪酸组分具有较大的遗传改良潜力。

表2 西伯利亚杏种质种子6种脂肪酸组分含量基本参数统计†Table 2 Basic parameter statistics of seed fatty acid content of Armeniaca sibirica

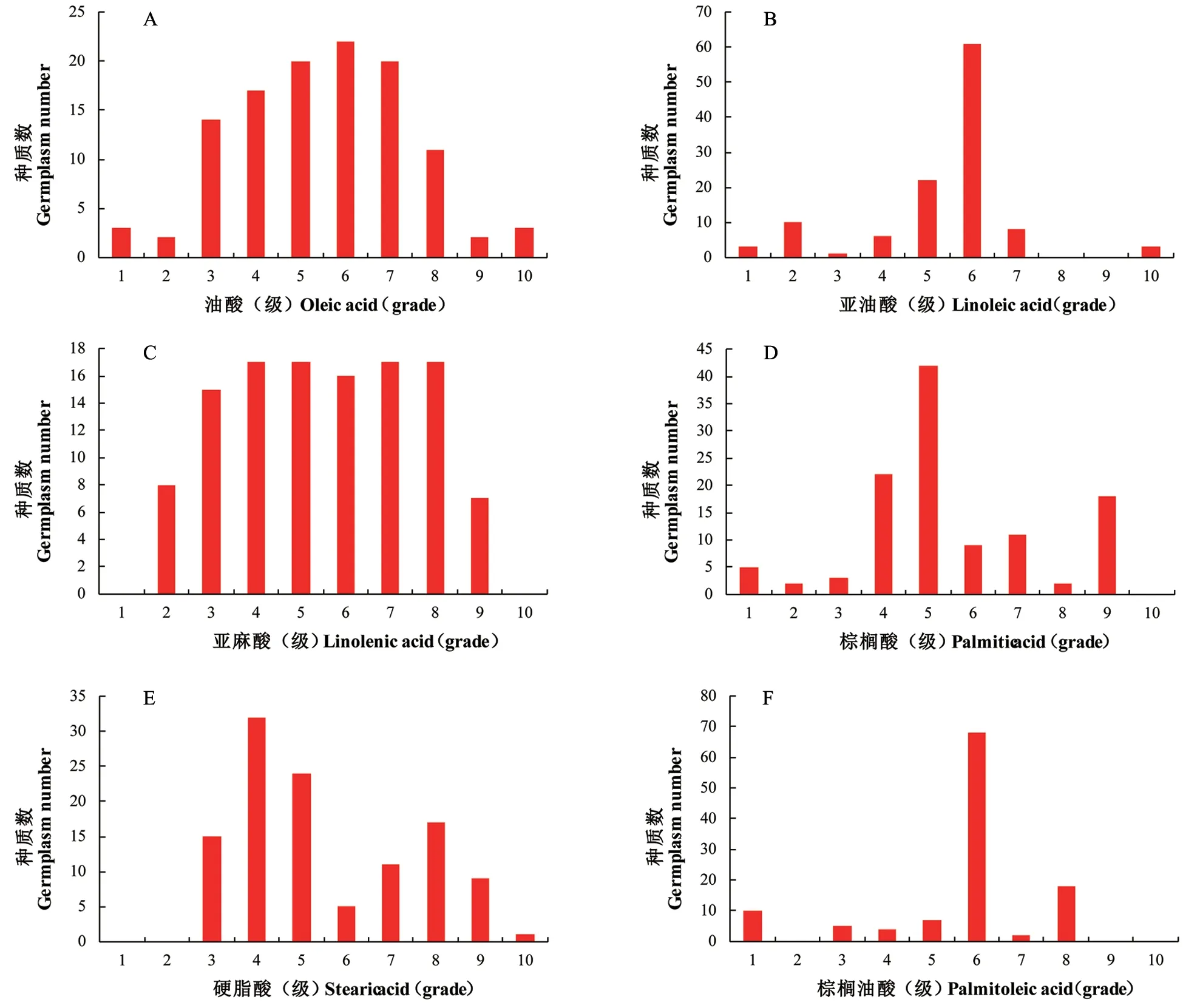

依据遗传多样性估测分级标准,分析了114份西伯利亚杏种质种子油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸及棕榈油酸含量在各等级占有种质数量的频次分布(图1)。6种脂肪酸组分含量分布较集中,分布于两个极端的种质较少,其中,仅有油酸含量在1~10等级均有分布(图1A),亚麻酸集中在2~9级之间(图1C),亚油酸处在5~6之间的种质数较多(图1B);棕榈酸和硬脂酸主要集中分布于4~7级和9级(图1D—E),而棕榈油酸集中分布于第6级。

图1 114份西伯利亚杏种质种子6种脂肪酸组分频次分布Fig.1 Frequency distribution of six fatty acid contents in seeds of 114 Armeniaca sibirica germplasm resources

2.2 西伯利亚杏不同种群种子脂肪酸组分含量差异分析

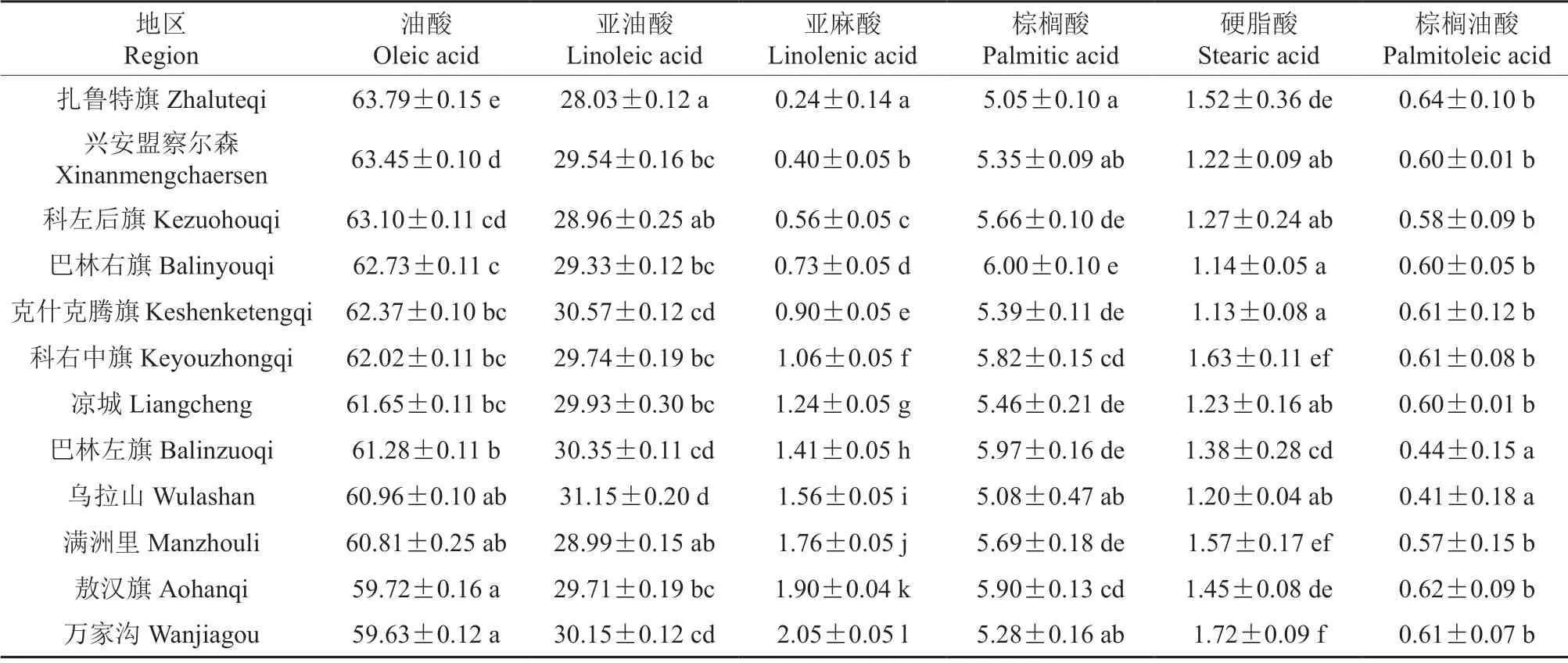

不同种群间6种脂肪酸组分含量的方差分析和多重比较结果见表3。内蒙古地区西伯利亚杏种子6种脂肪酸含量在不同种群间均存在显著差异。其中,扎鲁特种群的油酸含量最高(63.79%),比万家沟种群的含量高出4.16%;亚油酸、亚麻酸和棕榈酸含量最高的分别为乌拉山种群、万家沟种群和巴林右旗种群,平均含量分别达到了31.15%、2.05%和6.00%,显著高于扎鲁特旗种群,且扎鲁特种群的亚油酸、亚麻酸和棕榈酸含量均最低,分别为28.03%、0.24%和5.05%;而万家沟和扎鲁特旗种群的硬脂酸和棕榈油酸含量最高,其平均值分别为1.72%和0.64%,显著高于乌拉山种群,且乌拉山种群的硬脂酸(1.20%)和棕榈油酸(0.41%)含量最低。

表3 西伯利亚杏不同种群种子脂肪酸组分含量分析Table 3 Analysis of fatty acid component in seeds of Armeniaca sibirica in different populations

2.3 西伯利亚杏种子脂肪酸组分间的相关性分析

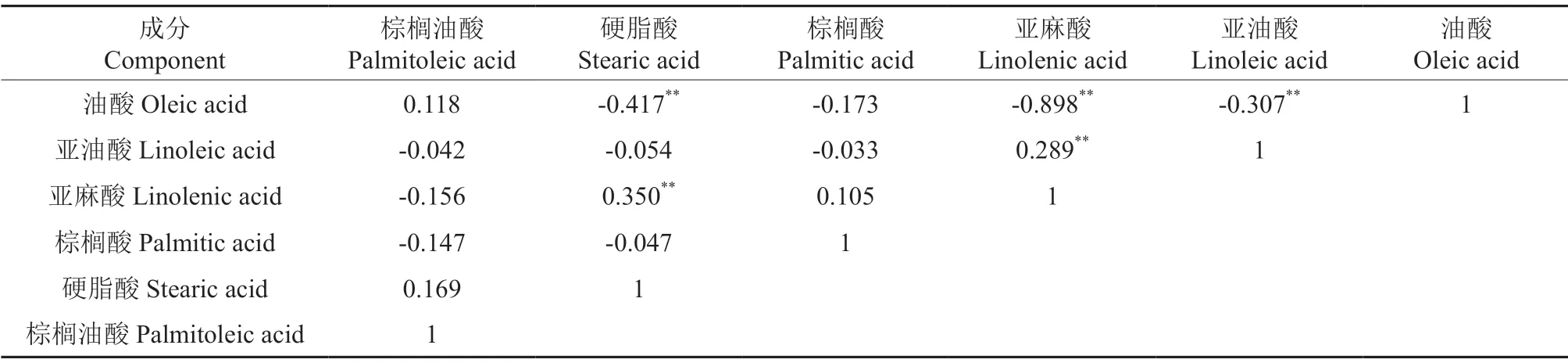

西伯利亚杏种子6种脂肪酸组分间的相关性分析(表4)表明,6种脂肪酸组分之间存在不同程度的相关性,其中油酸与亚油酸、亚麻酸、硬脂酸间均呈极显著负相关关系,相关系数分别为-0.307、-0.898、-0.417;亚油酸与亚麻酸间存在极显著正相关关系,相关系数为0.289;亚麻酸与硬脂酸间呈极显著正相关关系,相关系数为0.350,而与其他脂肪酸均无显著相关性。

表4 西伯利亚杏种子脂肪酸组分间的相关性分析Table 4 Correlation analysis of seed fatty acid content of Armeniaca sibirica

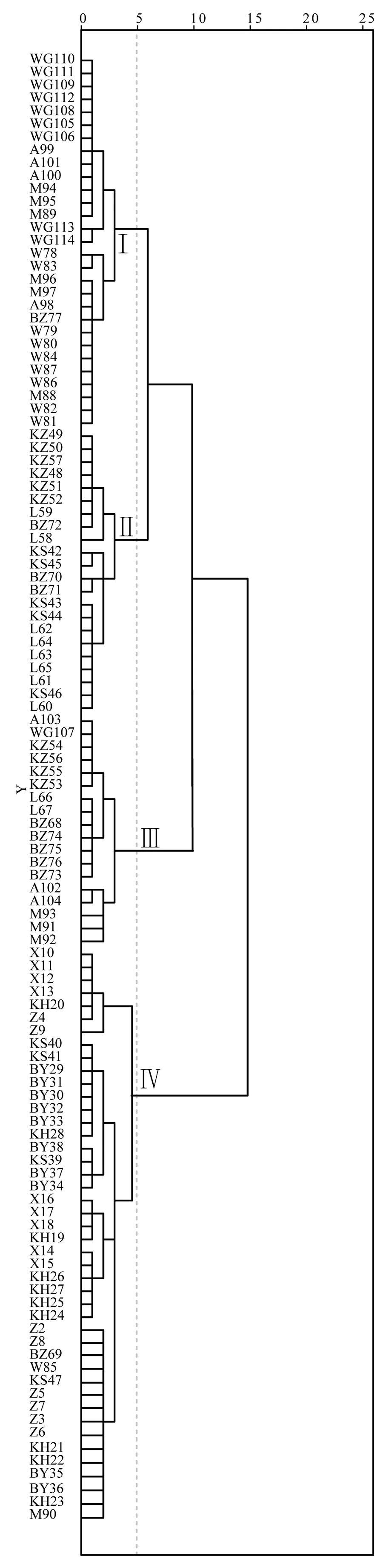

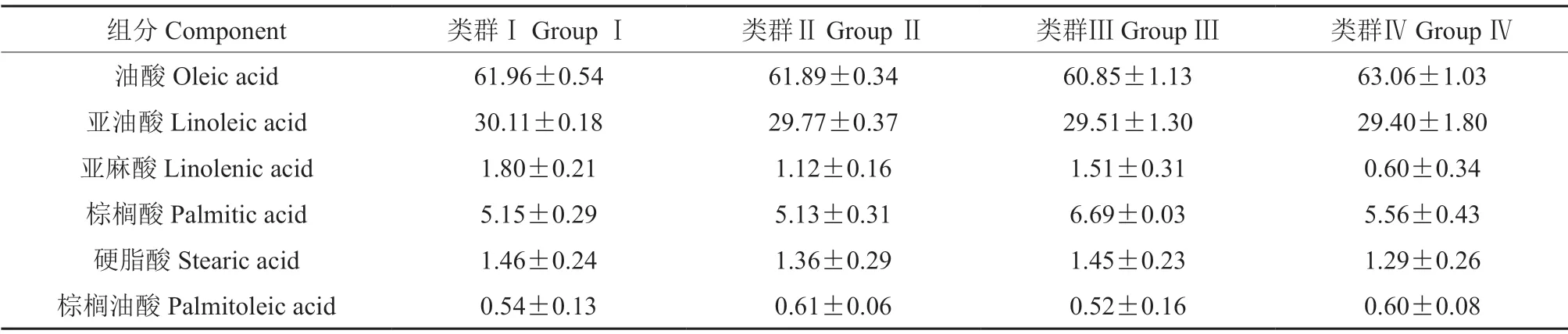

2.4 西伯利亚杏种子脂肪酸组分含量的聚类分析

各组种质6种脂肪酸含量特征见表5。基于6种脂肪酸组分含量,对114份西伯利亚杏种质进行聚类分析,在遗传距离为5.0处将供试材料分为4组(图2)。第Ⅰ组包括29份种质,主要来自乌拉山、万家沟和满洲里种群,占总种质的25.43%,该组种质亚油酸、亚麻酸和硬脂酸含量在4组中最高,其平均含量分别为30.11%、1.80%和1.46%,其余脂肪酸含量适中。第Ⅱ组包括22份种质,主要来自凉城和克什克腾旗种群,占总种质的19.30%,该组种质棕榈油酸含量在4组中最高(0.61%);油酸含量(61.89%)和亚油酸含量(29.77%)在4组中居第二位。第Ⅲ组包括18份种质,主要来自巴林左旗和科右中旗种群,占总种质的15.79%,该组种质棕榈酸含量最高,为6.69%。第Ⅳ组包括45份种质,主要来自扎鲁特旗、巴林右旗、兴安盟察尔森种群,占总种质的39.48%,是4组中种子资源最多的一组,该组种质油酸含量在4组中最高(63.06%),棕榈油酸含量在4组中居第二位,其均值为0.60%,其它脂肪酸组分含量均一般。综合分析发现,4组种质中第Ⅰ组的6种脂肪酸组分表现均较好,可为后期油用西伯利亚杏资源的选育提供基础材料。

图2 西伯利亚杏种质6种脂肪酸含量聚类分析Fig.2 Cluster analysis of the contents of oil and fatty acids in Armeniaca sibirica

表5 西伯利亚杏种质各类群性状特征Table 5 Character characteristics of four groups of Armeniaca sibirica germplasm

3 结论与讨论

种质资源的性状调查与差异分析是了解林木遗传多样性的初步工作,是林木遗传改良与良种选育的基础。本研究对来自内蒙古地区12个西伯利亚杏种群的114份种质种子脂肪酸组分含量进行测定,发现西伯利亚杏种子不饱和脂肪酸含量较高;其中,油酸含量高达61.80%,其含量远高于核桃油[11]、花生油[12]、大豆油[13]。而亚油酸含量为29.67%,高于扁桃油[14]、菜籽油[15],属于高油酸、高亚油酸植物油,其组分比例与“植物油皇后”之称的橄榄油媲美,是可食用的功能性保健高级植物油,说明西伯利亚杏种子有很高的食用、药用和保健价值,具有很高的开发利用潜力。

进一步对西伯利亚杏不同种群种质种子脂肪酸组分含量比较分析,发现内蒙古西伯利亚杏不同种质间种子油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸和棕榈油酸含量差异均达到极显著水平。这与尹明宇等[16]对西伯利亚杏核仁粗蛋白和粗脂肪含量的遗传变异研究结果相一致,并且西伯利亚杏种子6种脂肪酸组分含量的变异幅度较大,具有丰富的遗传多样性,其变异系数介于2.00%~27.00%之间,6种脂肪酸组分多样性指数也较高,均在1.80以上。说明内蒙古西伯利亚杏种质种子脂肪酸组分具有较高的遗传改良潜力,可为我国西伯利亚杏的良种选育提供重要的遗传基础。

对某一脂肪酸组分进行选择时,可通过各脂肪酸组分的相关性分析,进行预测或优先考虑该脂肪酸组分的选择对其他组分产生的直接影响。本研究通过对6种脂肪酸组分间的相关性分析发现,油酸与亚油酸、亚麻酸、硬脂酸均呈极显著负相关关系,亚油酸与亚麻酸间存在极显著正相关关系,亚麻酸与硬脂酸呈极显著正相关关系,表明后期可根据脂肪酸组分间的相关关系定向培育高品质油用西伯利亚杏种质。

为更系统了解内蒙古西伯利亚杏各种群及种质特点,为西伯利亚杏育种和开发利用提供指导依据,本研究采用欧式平方距离法将114份种质分为4组,聚类分组结果显示,西伯利亚杏种子油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、硬脂酸和棕榈油酸含量与种质来源具有一定相关性。这与尹明宇等[16]、朱绪春等[17]对西伯利亚杏种质种子粗脂肪、粗蛋白、苦杏仁苷含量进行遗传多样性分析,发现西伯利亚杏种子主要经济成分具有明显的地理区域特性的研究结果相似。包文泉等[18]、王少雄等[19]和董胜君等[20]对西伯利亚杏表型及种群遗传结构的研究同样也得到相似的结论,这可能与西伯利亚杏独特、多样的分布区自然地理环境和生态条件相关,也可能源于自然地理隔离以及种群遗传基础。综合比较4组种质中6种脂肪酸组分含量的高低发现,来自乌拉山、万家沟和满洲里种群的第Ⅰ组种质亚油酸、亚麻酸和硬脂酸含量在4组中最高,油酸含量居第二高,可为后期油用西伯利亚杏优良品种的选育与开发利用提供基础材料,还可为我国杏种质资源的遗传改良提供重要遗传基础。

虽然本研究发现内蒙古西伯利亚杏不同种群及种质间脂肪酸组分含量存在明显差异,但由于影响种子油脂累积及脂肪酸转化的因素有温度、土壤、降水等多种环境因子[21-22],因此,在未来还需从分子生物学水平进一步研究西伯利亚杏种子脂肪酸的遗传多样性,可以从脂肪酸组分转化遗传特性、相关调控遗传物质的互作和环境因子等方面进行实验设计来探究原因。