汉语否定极项“根本”的认知与习得研究

2021-05-31姚倩

摘 要:“根本”倾向于出现在否定语境中,属于否定极项。通过语料库分析和可接受度判断等方法,对第二语言中的“根本”进行了探讨。根据研究结果,对“根本”的语义允准条件进行了排序。研究发现,中级学习者和高级学习者只能习得否定语境中的“根本”,不能接受“根本”出现在其他语境中,这说明句法—语义界面的习得还存在一定问题。

关键词:否定极项;“根本”;习得;语义;句法

否定极项(negative polarity item)是指语言中倾向于出现在否定语境中的一类词或短语,如“任何”“根本”等。这类结构也能出现在肯定语境中,只是需要严格的语义允准条件。这类结构对语义—句法都有严格要求,体现了句法—语义的界面。在习得领域,已经有不少学者对句法—语义界面有过讨论[1]、[2]、[3],但是关于界面是否存在则一直存有争议。本文将以“根本”为例,探讨汉语作为第二语言习得中的相关问题。

一、关于“根本”的本体研究

吕叔湘对副词“根本”的解释是:1.彻底。如:“问题已经根本解决。”2.从头到尾;始终;完全。一般用于否定句,或者修饰含义接近否定的动词。如:“他根本不认识我。”“我根本怀疑这样做有什么好处。”[4](P228)袁毓林指出,“根本”可以和含义近于否定的动词搭配,类似于隐性否定动词[5]。张谊生则把“根本”列为评注性副词[6](P21)。在他看来,这一类副词是对相关命题或述题进行主观评注。“根本”属于加强否定的评注性副词,同样的词还有“压根儿”。如:“船长根本就不认识他。”(老舍《鼓书艺人》)

杨万兵探讨了“根本”由名词短语演化为名词、形容词和副词的语法化过程,这同时也是一个主观意义逐渐增强的过程。作者还对留学生“根本”的习得情况进行了分析,“根本”的偏误率并不高。与否定连用的“完全”义占绝对优势(94%);用于肯定句的副词“根本”比例很低,仅为4%;名词和形容词共2%。造成这一结果的原因主要有二:一是教材、教师的侧重;二是用于否定句的“根本”更容易习得。但是仅仅基于中介语语料库的偏误分析,难以看出学习者的回避情况。学习者会有意回避容易犯错或者没有习得的语言项目,使得研究者难以窥视学习者中介语的全貌。如果出现学习者回避产出某些语言项目,那么对于不同语言项目的习得顺序就更难以做出一个判断和排序了[7]。

杜涓运用语法语义范畴理论、语用学中的预设理论等,对“根本”类否定性副词进行了多角度研究。通过统计,发现“根本”在否定结构中出现的频率远远高于肯定结构。在对语义进行分析后,作者认为,“根本”包含“预设”这一语素义。同時,“根本”同否定词“不”的组合比较自由。这主要包括以下情况:一种是直接组合,“根本”+不;一种是间接组合,“根本”+V+不+C;还有一种是否定性副词和其他虚词组合[8]。

姚瑶、石定栩指出,吕叔湘所谈到的“含义接近否定”是一个非常模糊的概念,作为分类的标准不太好操作。作者认为,“根本”虽然只是小句中的副词,但是它的功能却超越了所在小句,表示现有命题是对语境篇章中另一个命题的否定[9]。我们如果把语境中的命题称为“背景命题”,“根本”所在小句的命题称为“本句命题”,那么,语篇中表示肯定的命题居多[10](P100-102)。“背景命题”大多是表示肯定,本句命题则与其相反,它是以否定句为主的。如:“这个女孩根本不是他妻子,而是他的‘女朋友。”这里的“根本”,用以提示曾经有过的传闻“这个女孩是他的老婆。”

从上述文献对“根本”的描述来看,它非常符合否定极项的特征。第一,“根本”大量地出现在否定句中;第二,在肯定句中,“根本”可以与“只”“就”“很少”这类表示隐性否定或者少量的副词共现,并且需要得到此类词语的允准;第三,在肯定句中,“根本”可以受到隐性否定动词的允准。

二、“根本”的语义允准条件

我们通过BCC语料库对“根本V”进行了检索,共检索到54750条语料。其中,“根本+显性否定词”(如“根本不”“根本没”“根本无”)共有30279条,约占总语料数的55.3%。又对“根本V不”进行了检索,共检索到8252条语料,约占总语料数的15.1%。总的说来,“根本”的显性否定词占总语料数的70.4%。从使用频率来看,“根本”可归入否定极项。

我们接着考察了与“根本”直接搭配的动词类型。研究发现,与其直接搭配的动词主要有以下几种类型:

首先,是隐性否定类动词。这类词语主要有否认、打消、消除、驱散、抵触、取缔、错过等。例如:

(1)事实上,他也几乎放弃了一切希望,根本懒得出意见。(J·R·R·托尔金《魔戒之王》)

其次,是表示“改变”义的动词。例如:

(2)根本解决“三农”问题,是一项长期而艰巨的任务。(新华社,2003-03-05)

(3)使他对于以前的信仰,都根本摇动与疑惑了。(苏雪林《王统照与落华生的小说》)

再次,是表示“保持”义的动词。例如:

(4)本着根本维护两岸人民利益……的态度,面对问题。(《福建日报》,1994-06-20)

在这三类动词中,比例最高且种类最多的是隐性否定动词,它们均体现出否定极项的特征。值得注意的是,这些否定极项允准“根本”出现时,并不需要副词的辅助。

下面,我们将重点考察“根本”不同允准语的允准能力。通过对相关文献与语料的梳理、归纳,可以发现,“根本”允准语主要有以下几种类型:

第一,出现在否定的语境中,主要是直接否定,像“根本+没”“根本+不+VP”“根本+V+不+补语”等。例如:

(5)本周他竟然说:“不要问我关于埃尔马格罗的事,我根本没与他们签约。”(新华网,2000-12-01)

同时,还有其他类型的显性否定词,主要有“未、无、休”等。例如:

(6)根本休想看到里面的情形。(东方白《三折剑》)

第二,允准语为隐性否定动词。前面已经举过不少例子,这里不再赘述。

第三,允准语为副词,主要有“很少”“只”“就”“还是”等。例如:

(7)从来没有,我根本很少与他们说话。(亦舒《绮色佳》)

(8)这一套说服不了我,你从头到尾根本只为冯家。(言妍《白蝶藤萝》)

(9)这根本就是水到渠成的事情嘛。(风上忍《异体》)

(10)所以,房子、存款,根本还是一团糊涂账。(木梵《白昼的星光》)

第四,允准语为“都”,如“根本都很难”“根本都忘了”“根本都懒得”等。“都”后面的动词有些是隐性否定动词,也有显性否定动词“不”“无”等。例如:

(11)这是一件根本都无法在短时间内查清楚的事情。(倪匡《卫斯理系列》)

同时,“根本都一样”和“根本都一模一样”的出现频率也很高。需要指出的是,仅从语料库和出现频率很难判定各类允准语的允准能力的强弱。因此,下文主要借助可接受度判断来为不同允准语的允准能力进行层级的判定。

三、第二语言中的“根本”研究

(一)以汉语为第二语言的学习者的语料分析

通过对BCC语料库中HSK语料的检索,我们共检索到相关语料496条。在这些语料中,“根本”有作为形容词使用的,如“根本问题”;有作为名词使用的,如“他以佛教信仰为根本”。其中,“根本”作副词的肯定句共有5例,仅占1%。它们是:

(12)我觉得这根本就是个人的问题。

(13)恕不知,这种态度根本就是作茧自缚。

(14)而且我认为流行歌曲一点艺术感也没有,根本就是在破坏音乐的形象嘛。

(15)因为如此的作法,只是强制地隔绝了孩子与异性交往的外在环境,而非从教育孩子、灌输正确观念上去着手,根本就是治标不治本的笨方法。

(16)可是我可以很大胆和明确的说,这根本是一个错误的观念。

从以上例子可以看出,学习者并非完全不知道“根本”可以用在肯定句中,并且学习者也知道“就”可以允准“根本”出现在肯定句中,只是句式很单一,只有“根本就是”这一种搭配。

其余的非副词用法分别是:

(17)这就是流行歌曲与轻音乐或内含着艺术性的音乐的最根本区别。(形容词)

(18)吸烟是各种各样的病,特别是肺疫的根本原因。(形容词)

(19)自由和人权的根本是让人保护自己。(名词)

除此之外,沒有“根本”和其他副词共现在肯定句中的用例。由于学习者会出现回避的策略,所以我们在语料库中不一定能看到学习者中介语的全貌,因此,需要通过可接受度判断来考察学习者对另外几类允准语的习得情况。

在进行可接受度判断之前,我们先进行一个语言对比。由于我们的高级组被试中有七名泰国被试,我们不妨对汉、泰语言中的“根本”加以比较:

(20)泰语:ti jing kao sub buri noi mak

词译: 根本 他 抽烟 很少

句译:他根本很少抽烟。

(21)泰语:ti jing me bang kon

词译: 根本 有 一些人

mai hen duay kab pan kan ni

反对 和 计划 这个

句译:有一些人根本反对这个计划。

(22)泰语:ti jing kao pud pid law

词译: 根本 他 说 错 了

句译:他根本说错了。

从这组对比可以看出,在泰语中,“根本”可以和“很少”、隐性否定动词共现。例(22)为肯定句,这里的“根本”可以不用其他的副词来允准;而在汉语中,这样的句子是不允许出现的。有学者指出,第一语言中的某个语言项目在第二语言中有对应项目,但是在项目分布上有差异,学习者要作为新项目重新习得[11]。因此,“根本”的这类情况习得难度较大。

(二)可接受度判断

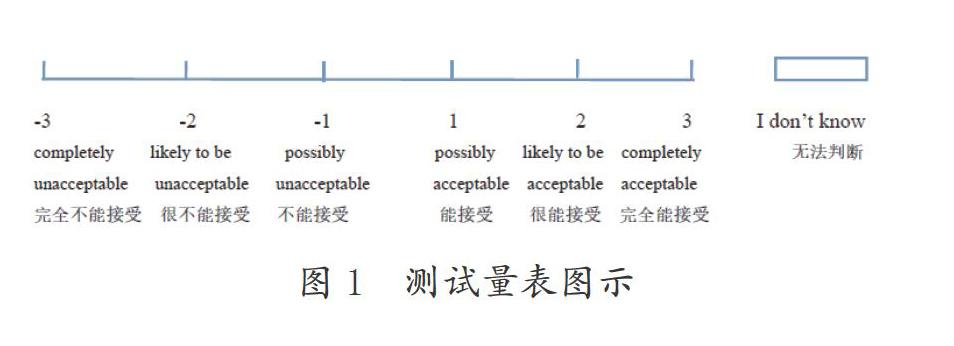

这里我们以可接受度判断的形式,来考察母语者和二语者对各类允准语允准下句子的习得情况。本次测试所使用的量表如图1所示:

本次的被试包括汉语母语者和以汉语为第二语言的学习者。汉语母语者有28名;二语者有40名。其中,中级下学习者20名,这些学生学习汉语的时间为一年半;高级学习者20名。

本次考察的“根本”句式如表1所示:

本次测试的结果如表2所示:

表格说明:

1.**表示同母语者差异非常显著(p<0.01);

2.*表示同母语者差异显著(p<0.05)。

根据母语者的判断,在含有“根本”的句式中,各类允准语的允准能力从强到弱的排序依次是:没、V不C、不、就、还是、只、很少、改造类动词、隐性否定动词。其中,“很少”和“只”的分值接近1,隐性否定动词和改造类动词的分数都在0的附近,这说明母语者对这两类允准语也是不十分确定的。学习者的判断在1分以上的,均是几种显性否定词允准的形式,即“根本不VP”“根本V不C”“根本没”。其他学习者的判断都不确定。

我们用曼—惠特尼U系数对结果进行了检验,具体如表3所示:

在表3中,“√”表示母语者和学习者的判断倾向性一致,都是接受(≥1)或者都是不接受(≤-1)。“√√”表示不但判断倾向性一致,而且同母语者差异不显著。值得注意的是,母语者和二语者对“很少”的判断,虽然都未能达到接受的水平,实际上差异并不显著。从二语者的情况来看,判断倾向性不太一致、且同母语者存在显著差异的,是“只”和“就”。与“很少”相比来说,学习者接受“只”比较困难。二语者对“就”的判断都在0.5分以下,显得非常不确定,这一点同母语者也存在着显著差异。由此,我们可以得出结论,二语者习得允准“根本”时,在“还是”“只”“就”方面都存在一定问题。

(三)学习者习得“根本”分析

可以看出,学习者习得“根本”最好的是否定句,特别是有显性否定词的否定句,这和“任何”“从来”相一致。同时,对允准其出现的其他副词判断分值很低或者不确定,这一点也和“从来”基本相似。不过,在对这三个词语的允准语的判断上,不是对所有允准语都是一致的否定。学习者对有些允准语的判断是同母语者很一致的,如对于在肯定语境中“从来”后面的“也”,学习者是不接受的;对于“根本”后面的“很少”,学习者的判断同母语者也非常一致。总的来说,学习者习得此类否定极性词的其他允准副词仍然有很大困难。这一现象在一定程度上证明了句法—语义界面是存在的,不过,并不是所有存在于句法—语义界面的问题都是不能习得的。

从母语者的判断来看,允准副词或者隐性否定动词在与不同的否定极性词共现时,表现出来的允准能力并不一样。根据这一点,我们可以把否定极性词划分为不同的层次。从允准三个否定極性词出现的副词来看,共同的有“只、就、都”。同时,可以看出,隐性否定动词的允准能力并不强,而且汉语中的隐性否定动词的确是一个比较模糊的概念。二语者通常只能习得显性否定词这一允准语,而不会接受其他允准语。

相比于显性否定词,允准能力最强的副词是“还是”和“就”。这应是和语义有着密切的关系。从BCC语料库中的语料来看,“根本”与隐性否定动词共现的频率是比“从来”高的。但是从被试的评分来看,它仍停留在不确定的层面。这说明,“根本”在与隐性否定动词共现时,对语境是有所要求的。

通过我们对BCC语料库语料的检索,在不考虑后面词语是肯定还是否定的情况下,发现“根本就”的使用频率远高于“根本都”。含有“根本就”的句式有22889个,含有“根本都”的句式只有431个,“根本就”的数量几乎是“根本都”的53倍。这说明“根本”和“就”之间的语义关联应该高于“根本”和“都”之间的语义关联。此处的“就”,按照范开泰的分类,类似于强化语气的副词[12]。“根本”本身就有表示“彻底”的语义,同时也有加强语义的功用。在“根本就”句式中,“根本”和“就”起到双重强调语义的作用,因此,两者可以共用。按照张谊生的分类,“根本”和“就”都是评注性副词,其基本功用是对相关命题或述题进行主观评注[13]。一般而言,两个同样类型的副词共用很难产生语义冲突。同样的道理,“还是”也是评注性副词,因此,当它与“根本”共用时,相对冲突也不会太大。关于“根本都”,我们在BCC语料库中检索到的句子大致有两类:一类是表示评注性语义的用法。例如:

(23)至于你给准备的烟啦茶啦水果啦,人家根本都不动。(何申《多彩的乡村》)

还有一类比较特殊,其中的“都”实际上是在回指前面的内容或者表达层级的语义。例如:

(24)银子根本都是废料……。(李凉《公孙小刀》)

此处的“都”表达了层级的含义,语义类似于“连……都……”。在这个句子中,“银子”位于较高的层级,意思是连银子都是废料,这是完全违背预设的。再如:

(25)外传的什么“知书达礼”,根本都是骗人的!(楼心月《盼云魂系尘影泪》)

此处的“根本都”表达的语义可能只是简单的强调,可以替换为“根本就”。也可能是回指前面说的话,表示“总括”的含义。

总之,“都”表达的语义比“就”丰富。“就”只是表示主观评注或者强调语气,语义较为单一。从语用上来说,我们推测,表达强调语气的频率可能要高于表达层级义或总括义,因此,“根本就”的使用频率更高。

副词“还是”也是评注性副词。例如:

(26)十六岁根本还是个半大不小的孩子嘛!(黑洁明《我爱你,最重要》)

吕叔湘指出,“还是”表示行为、动作或状态保持不变[4](P254)。“根本”作为评注性副词,仍是在辅助“还是”表达这类语义。因此,“根本”不同于“从来”,两者在用法、与副词的搭配上都存在一定差异。“从来”具有表示时间的含义,而“根本”更多地是在辅助后面的副词表达语义,并带有说话人的主观评价。

值得注意的是,学习者在习得显性否定词以外的用法时,都存在一定困难,表现出了不确定性。我们认为,这和教材的编写、教师的讲解都有着一定的关系。这里不妨以《发展汉语·中级综合(Ⅰ)》第二课《租房只要一个条件》为例,在课本中有以下用例:

(27)可是,介绍房子的人,根本没有提到图书馆,也许在他看来,图书馆根本就不是什么重要的配套设施吧。[14](P16)

在我们对老师的回访中,部分老师表示,在讲授“根本”时,直接把“根本不”“根本没”作为语块来讲解。其中,一位老师把“根本不”和“根本没”放在PPT的醒目位置,然后再讲解例句。这样很容易让学生认为“根本”就只能和“不”“没”搭配。也就是说,在实际汉语教学中,“根本”很多时候是被当作否定副词来讲解的。当然,这也不能代表所有的老师都是这样处理的。

我们认为,探讨否定极性词的习得,不能仅停留在句法—语义层面,还应拓展到语篇层面。姚瑶、石定栩指出,像“这样”的词虽然不会改变句子真值,但是会触发背景命题[9]。因此,必须要在一定的语篇环境之下才能使用。就目前的研究来看,对句法和语篇界面的研究相对缺乏,我们需要进一步探讨学习者是否知道在怎样的语境中正确使用否定极性词。

(四)關于“根本”的否定极项定位

Richter & Radó曾对强势否定极项(strong NPI)和弱势否定极项(weak NPI)进行了界定,弱势否定极项是只能出现在向下蕴涵算子辖域中的否定极项;强势否定极项是只能出现在反加合算子辖域中的词语[16]。这里就以此为标准对“根本”进行分类。如前所述,“根本”可以受到“只”“就”的允准。我们运用向下蕴涵规则来检验“根本”。例如:

(28)a.他根本只喜欢咖啡。

→?b.他根本只喜欢卡布奇诺。

在这组句子中,当a成立时,b不一定成立。那么,此处的“只”并不符合向下蕴涵规则。再如:

(29)a.他根本不喝咖啡。

→b.他根本不喝卡布奇诺。

在这组句子中,只要a成立,b也一定成立。因此,此处的“不”符合向下蕴含规则。

可以看出,“根本”在两个条件中都能出现,它同时具备弱势否定极项和强势否定极项的特征。在今后的研究中,应将更多的否定极项纳入研究范围,总结出更多关于汉语否定极项的特征。

本文结合运用语料分析和可接受度判断,对“根本”的语义允准条件进行了探讨,被试包括母语者和汉语二语学习者。研究发现,除了“不”“没”以外,母语者还能接受“还是”“就”“只”,非常靠近分值1。第二语言学习者则只能接受“不”“没”。同时,对“根本”的语义允准条件进行了讨论,分析了学习者不能习得显性否定词以外副词作允准语的原因。需要指出的是,在含有“根本”的句式中,“就”允准能力最强。“就”属于排他算子(exclusive particle),这说明排他算子作允准语在允准不同的否定极项时,能力都很强,但是还存在一定的词汇差别,其原因还值得进一步探究。

参考文献:

[1]Yuan,Boping.Domain-wide or variable-dependent vulnerability of the semantics-syntax interface in L2 acquisition? Evidence from wh-words used as existential polarity words in L2 Chinese grammars[J].Second Language Research,2010,(2).

[2]White,L.Second language acquisition at the interfaces[J].Lingua,2011,(4).

[3]姚倩.以汉语为第二语言的学习者习得“任何”的研究[J].语言教学与研究,2016,(3).

[4]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[5]袁毓林.隐性否定动词的叙实性和极项允准功能[J].语言科学,2012,(6).

[6]张谊生.现代汉语副词研究(修订本)[M].北京:商务印书馆,2014.

[7]杨万兵.“根本”的历时演变及其教学启示[J].华文教学与研究,2011,(3).

[8]杜涓.现代汉语“根本”类否定副词研究[D].天津:天津师范大学硕士学位论文,2012.

[9]姚瑶,石定栩.背景命题及其触发机制——从“根本”说起[J].外语教学与研究,2015,(5).

[10]沈家煊.不对称和标记论[M].北京:商务印书馆, 2015.

[11]周小兵,朱其智,邓小宁等著.外国人学汉语语法偏误研究[M].北京:北京语言大学出版社,2007.

[12]范开泰.现代汉语虚词功能探新[A].中国语文杂志社编.语法研究和探索(九)[C].北京:商务印书馆, 2000.

[13]张谊生.现代汉语副词研究[M].上海:学林出版社, 2000.

[14]徐桂梅,崔娜,牟云峰编.发展汉语·中级综合(Ⅰ)(第二版)[M].北京:北京语言大学出版社,2011.

[15]Richtcher,F. & Radó,J.Negative Polarity in German:Some Experimental Results[J].Journal of Semantics,2014,(1).

Research on the Cognition and Acquisition of Chinese Negative Polarity Item “Genben(根本)”

Yao Qian

(School of International Education, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract:“Genben(根本)” as a negative polarity item, tends to appear in a negative context. This article studies “genben(根本)” in the second language with two methods: corpus analysis and acceptability judgment test. The research results ranked the semantic licensing conditions of “genben(根本)”, and found that intermediate learners and advanced learners can only learn “genben(根本)” in the negative context, and cannot accept that “genben(根本)” appears in other contexts, indicating the interface between syntax and semantics is a problem in second language acquisition.

Key words:negative polarity item;“genben(根本)”; acceptability task;semantics;syntax