麻风联合化疗中发生麻风反应43例临床分析

2021-05-31甘言玲初同胜刘殿昌

甘言玲 初同胜 刘殿昌

山东第一医科大学附属皮肤病医院(山东省皮肤病医院,山东省皮肤病性病防治研究所),山东济南,250022

麻风反应是指在麻风的慢性病程中由于机体免疫状态的改变而突然发生的一种急性临床表现,一般分为I型和II型及兼有两型反应特点的混合型[1]。I型反应主要表现为皮损发红浸润和神经炎。II型反应主要表现为麻风结节性红斑(ENL)、神经炎、淋巴结炎、关节疼痛、发热、浮肿、睾丸附睾炎、虹膜睫状体炎等[2]。WHO定义的严重II型反应为:许多ENL伴高热,ENL伴神经炎,ENL破溃化脓,ENL反复发作或有其他器官受累[2]。高达50%的麻风患者在其一生中至少经历过一次反应,可在治疗前、治疗中及治疗后数年出现[3]。在一项对麻风反应(15岁以下的治疗中和治疗结束后1年)的研究中有77.8%的患者出现两次或以上反应[4]。WHO于1981年开始推荐的麻风联合化疗方案(MDT)几乎应用于所有登记的麻风患者,但MDT的使用会增加发生反应的风险[5]。MDT会对麻风分枝杆菌产生破坏作用,产生的细菌碎片会触发免疫机制引起麻风反应。已有研究中,MDT中发生麻风反应的比例在泰国[6]和巴西[7]较高,分别为72.1%和65.57%;而在孟加拉国[8]和我国浙江省[9]分别为28.33%和37.5%。了解MDT中发生反应患者的临床特征及相关因素,有助于医务人员在MDT中及时发现和处理麻风反应,避免导致畸残。本研究对MDT中发生反应的43例麻风患者进行了回顾性分析。

1 资料和方法

1.1 研究对象 纳入对象为2006年1月1日至2020年12月31日在全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS)中登记上报并终审通过的山东省所有完成MDT且在此期间发生麻风反应的患者。排除数据不完整、治疗期间迁出及诊断时出现麻风反应的患者。

1.2 研究方法 这是一项横断面研究,通过查阅患者病历及随访资料收集患者一般情况、流行病学、临床和实验室等相关信息。观察变量包括性别、文化程度、年龄、诊断时间(年)、传染来源、病例类型、皮损(块)、神经损害(条)、畸残、细菌密度指数(BI)、Ridley-Jopling分类、药物不良反应、治疗分型、治疗时间、麻风反应类型、麻风反应次数及首次反应时间(月)。建立Excel数据库,应用SPSS 23.0软件进行一般描述性统计分析和非参数Spearman秩相关系数检验,评估MDT中麻风反应发生次数与其他变量之间的相关性。

1.3 定义 诊断时间定义为患者最早感知麻风症状和体征与确诊之间的时间间隔。Ridley-Jopling(R-J)分类是指根据麻风患者的临床状态和免疫状况将其分为瘤型麻风(LL),界线类偏瘤型麻风(BL),中间界线类麻风(BB),界线类偏结核样型麻风(BT),结核样型麻风(TT),未定类麻风(I)。BI指皮肤组织液涂片查菌检测到的细菌指数。首次反应时间定义为MDT开始后第一次麻风反应的发作时间。治疗分型指WHO为了简化和标准化全球临床诊断和治疗方案,将麻风分为少菌型(PB)和多菌型(MB)。年龄、皮损、神经损害、畸残、BI均指麻风诊断时的状态。这里反应中的不同类型是指患者在MDT期间先后发生不同类型的反应。治疗时间指患者MDT开始治疗到完成治疗之间的时间间隔。

2 结果

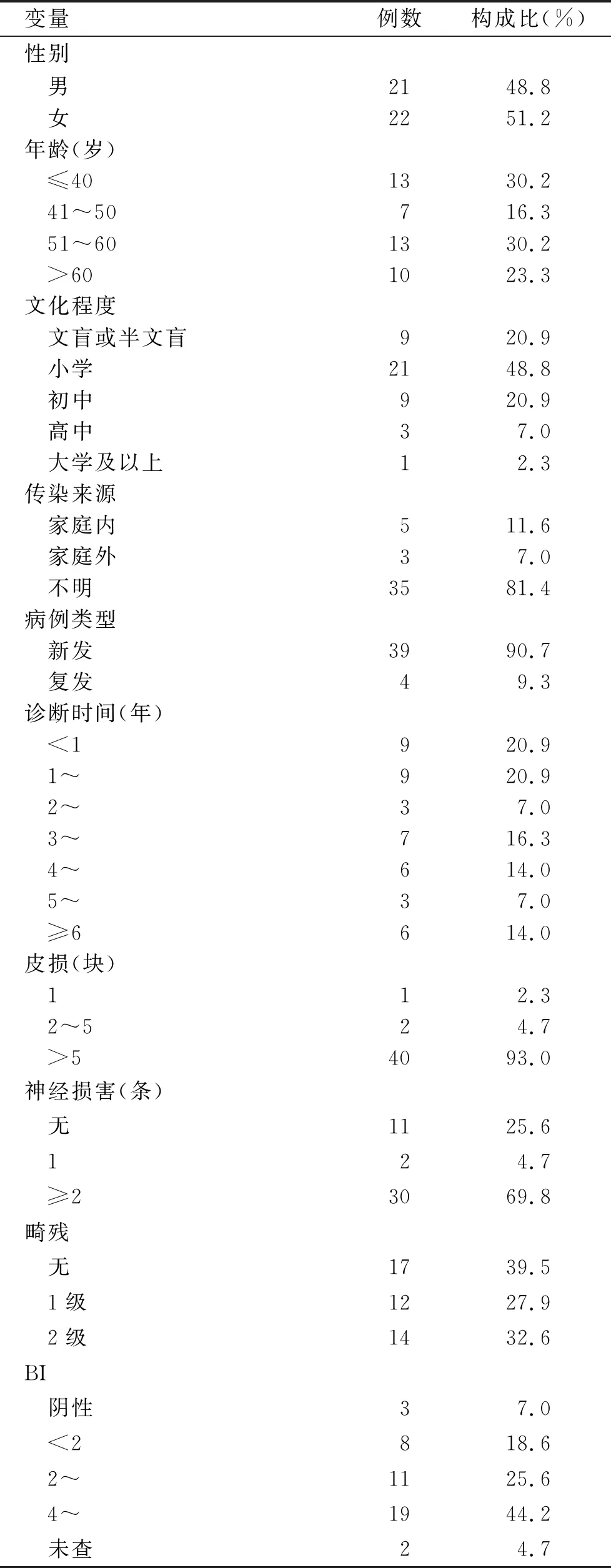

2.1 一般情况 2006-2020年间山东省共诊断且MDT治疗麻风患者321例(新发262例,复发59例),其中I 1例(0.3%),TT 27例(8.4%),BT 50例(15.6%),BB 5例(1.6%),BL 82例(25.5%),LL 156例(48.6%),314例完成治疗。发生麻风反应患者138例,新发121例(46.2%),复发17例(28.8%),其中临床类型:BT 14例(10.1%),BB 1例(0.7%),BL 43例(31.2%),LL 80例(58.0%);麻风反应:I型 38例(27.5%),II型76例(55.1%),混合型10例(7.2%),不同类型15例(10.7%)。MDT中发生反应占总反应的31.7%。本研究共纳入研究对象43例,本研究中患者只有BT、BL和LL三种类型,BT 3例(7.0%),BL 14例(32.5%),LL 26例(60.5%)。患者平均年龄为50岁,所有患者均为MB(100%)。联合化疗中发生药物不良反应4例(9.3%),其中2例为氨苯砜引起的溶血性贫血,1例为氨苯砜超敏综合征,1例为利福平过敏,治疗后均治愈。43例麻风患者一般情况见表1。

表1 43例麻风患者一般情况

2.2 麻风反应临床特征 43例患者MDT中共发生麻风反应69例次,平均每例1.6次;反应发生次数最多的5次,最少的1次,其中有15例(34.9%)至少发生过两次反应(表2)。反应类型:I型9例(20.9%),II型27例(62.8%),混合型3例(7.0%)(表3)。首次反应发作时间:26例(60.4%)患者反应发生在MDT的8个月内。发生在4个月内的LL和BL共占34.8%,且有7%的患者麻风反应发生在2年后(表4)。患者MDT平均治疗时间为1.58年,1年之内2例(4.7%),1~2年17例(39.5%),2~3年21例(48.8%),3年以上3例(7.0%)。反应临床表现:患者共发生I型15例次(21.7%),II型50例次(72.5%),混合型4例次(5.8%)。I型反应中4例次伴有神经炎,II型反应中34例次(68.0%)有麻风结节性红斑(ENL),25例次(50.0%)有发热,11例次(22.0%)有浮肿,9例次(18.0%)有神经炎,6例次(12.0%)有关节疼痛,4例次(8.0%)有虹膜睫状体炎,2例次(4.0%)有淋巴结炎。

表2 43例麻风患者MDT中麻风反应发生次数频率分布 例(%)

表3 43例麻风患者MDT麻风反应类型频率分布 例(%)

表4 43例麻风患者首次发生反应时间分布 例(%)

2.3 麻风反应次数的相关因素 应用Spearman分析MDT中麻风反应发生次数与其他变量的相关性,结果显示反应次数与文化程度(rs=0.383,P=0.011)成正相关,与诊断时间(rs=-0.323,P=0.035)呈负相关,即文化程度越高、确诊越早发生麻风反应的次数越多。未发现诊断时皮损数目(rs=0.200,P=0.197)、神经损害(rs=0.026,P=0.869)、畸残(rs=0.232,P=0.134)、BI(rs=0.010,P=0.947)和年龄(rs=0.040,P=0.801)与反应次数有显著相关性。

3 讨论

麻风反应的机制尚不完全清楚。麻风反应是由于机体免疫平衡紊乱导致对麻风杆菌抗原发生的急性超敏反应。I型反应是细胞介导的迟发型超敏反应,特征为急性Th1介导的炎症发作。II型反应表现为ENL,与循环免疫复合物有关,是一种有补体参与的抗原抗体复合物反应,属于III型超敏反应[2]。本次研究中,MDT中发生麻风反应的比例为31.7%,低于浙江省有关报道[9]。男女比为0.95∶1,每例患者平均发生1.6次麻风反应,与已有研究结果(1.5)相接近[10]。本研究发现,65.1%的患者在MDT中只发生一次麻风反应,但34.9%的患者至少发生过两次反应,II型反应占62.8%,且多为BL、LL型患者,这些特点与低流行区多菌型患者占比较高有关。MDT开始后发生麻风反应的平均时间为9.7个月,略多于泰国报道的8.9个月[6]。超半数患者首次发生麻风反应的时间在前8个月内,与超过半数反应发生在治疗开始1年内的报道一致[6]。4例患者在MDT中发生了两种不同的反应,I型和II型反应可先后出现,因治疗或诱发因素的先后刺激而表现出以某种反应症状为主的混合反应[2]。麻风患者MDT平均治疗时间为1.58年,MDT治疗时间受多种因素的影响,如患者的依从性及个体差异。本研究II型反应中68.0%例次有ENL,ENL是皮肤上的红斑结节性损害,并有触痛。有一项病例对照研究II型反应治疗之前,期间和之后临床特征的动态变化表明,所有ENL患者均患有疼痛的结节性皮肤病变[11]。50.0%例次有发热,而且部分发热是由患者描述所记录。而一项研究[12]报道II型反应有19.8%的患者发热,有74.3%的患者诉发热。发热可能是由于全身炎症发作所导致[12]。

本研究显示MDT中反应发生次数与文化程度成正相关,MDT中麻风反应次数可能随着文化程度的增高而增加。文化程度高的患者可能会更加关注自身症状和体征的变化,一旦出现反应可能更清楚地反馈给医生。另外,研究表明文化程度可能会影响患者对治疗的依从性,而MDT中的依从性会影响麻风反应的发生率。本研究还发现MDT中的反应次数与诊断时间成负相关,提示越早期诊断的患者MDT中发生麻风反应的次数可能越多。麻风反应的发生与机体免疫状态密切相关,越早诊断的患者对麻风杆菌的免疫反应越可能处于不稳定状态,越可能发生反应。但也有研究表明麻风的诊断时间与麻风反应的发生无显著关联性[4,13]。诊断时间取决于患者对麻风体征和症状的感知或医务人员对麻风的认知,具有主观性。多项研究显示诊断时皮损数目[14]、较高的细菌指数是II型反应的独立危险因素[15]。有研究发现MDT中反应发生次数与诊断时BI存在正相关性,BI的增加可能会增加MDT中麻风反应发生的次数[10]。本研究未发现上述相关性,可能与样本量较小有关,也可能与医务人员对反应的识别能力有关。

麻风反应是麻风引起神经损伤和残疾的主要原因,也是导致麻风患者死亡率增高的原因之一[16]。因此早期诊断和处理麻风反应至关重要。对于诊断时未发生麻风反应的患者,在MDT中应注意以下几点:一是做好患者的健康教育,对于文化程度较低的患者,应用简单易懂的语言更加详细耐心的进行麻风教育,使其病情一有变化立即向医生反馈;二是对于BL、LL型患者应加强随访,高度警惕麻风反应在治疗前8个月的发生及在整个治疗过程中的复发。三是经常为医护人员提供麻风相关技术培训是必要的,使其能够及时发现和治疗麻风反应。