陈子庄是“中国的梵高”吗?

2021-05-31□胡蔚

□ 胡 蔚

陈子庄(1913-1976),20世纪中国杰出的画家之一,也是巴蜀地区出类拔萃的优秀艺术家。原名陈富贵,字子庄,号兰园、南原、下里巴人、十二树梅花书屋主人等,1968年改号石壶。自幼习画,曾受齐白石、黄宾虹等启发。其人生历程繁富,早期有心于政治,后期专力于艺术,遭遇“文革”浩劫与家庭变故,饱经困厄,却在非常时期“为往圣继绝学”,克服种种困难,努力登上了创作高峰。

随着近十多年来全国书画界、收藏界与学术界对陈子庄及其作品的持续关注,特别是对其创作思想、作品风格、艺术道路等不断深入的研究,陈子庄艺术受到更加广泛的重视。

了解陈子庄艺术,必先走出世俗谬见的误区。在整理关于陈子庄艺术的资料时,我们发现一些普遍的问题,今选取最典型的一个加以批驳,以清除对陈子庄艺术的误解。几乎所有刚接触陈子庄相关资料的人,第一印象就是他被冠以“中国的梵高”这一名头,而且这些资料往往到此为止,不再深究。

阎晓怀《国画大师陈子庄》(《消费时报》1988年3月19日第四版)

阎晓怀《中国的梵高——陈子庄》(《工人日报》1988年2月7日)

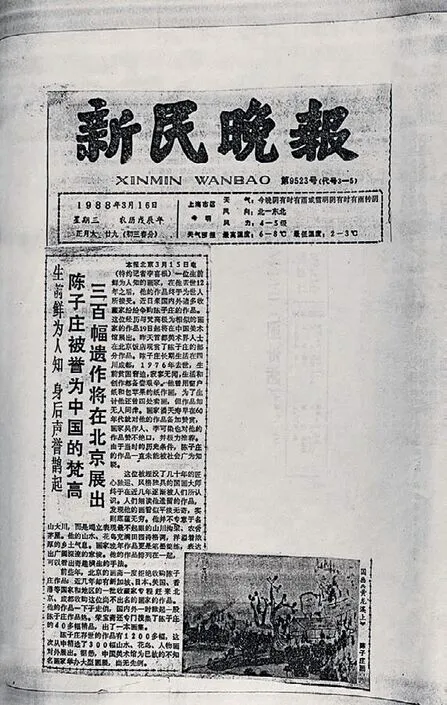

《生前鲜为人知 身后声誉鹊起——陈子庄被誉为中国的梵高,三百幅遗作将在北京展出》(《新民晚报》1988年3月16日)

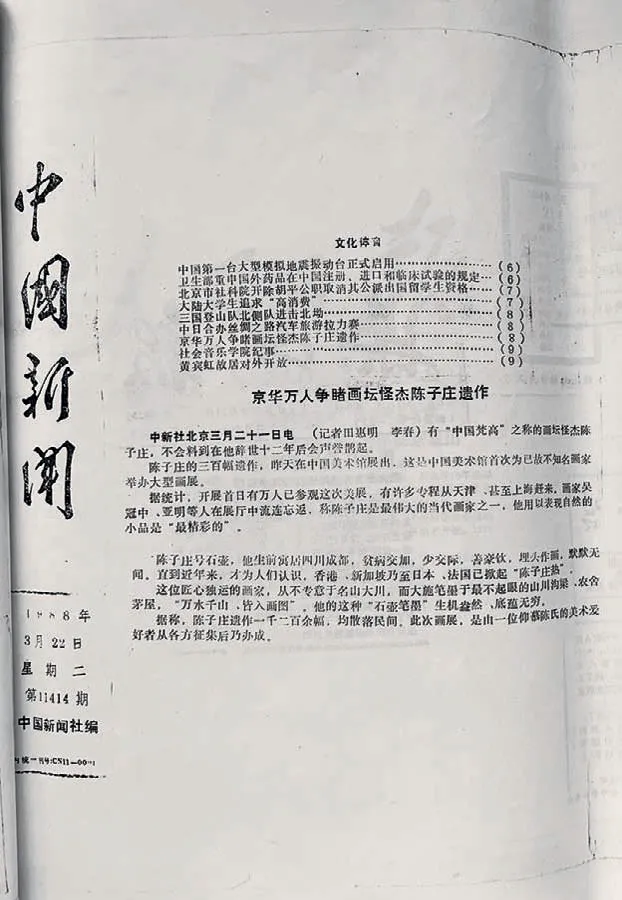

《京华万人争睹画坛怪杰陈子庄遗作》(《中国新闻》1988年3月22日)

陈子庄为什么被称为“中国的梵高”?是谁、在什么时候把他和梵高联系到一起的?陈子庄是所谓的“中国的梵高”吗?产生这一误解的根源是什么?如何消除这一误会?

把中国本土艺术家与西方艺术家比拟,冠名“捆绑推销”,是中国艺坛一种惯用的“营销”手段。例如“中国的梵高——徐渭”、“中国的高更、梵高、塞尚——髡残”,“石鲁:东方‘梵高’”,“中国的梵高朱耷”①……这样的比附屡见不鲜。

推究这种比附的根源,在于中国文化自信力的丧失。近百年以来,中国传统文化遭到西方激流冲击,一连串对传统文化加以“革命”的历史事件,使其遭到各种激进的贬抑甚至摧残,许多人严重缺乏对本民族历史文化的自信,这种自卑泛滥于各个领域。文学界如此,美术界亦然。在画技上过分强调西方技法之长;推举一位画家,缺乏对事理的明辨,认为似乎必须比附一位西方名流,才可将此人地位抬至众人皆重视之高,否则就总觉得不够有分量;好像一旦抱到西方的大腿,马上就有了底气。而“中国的梵高”的提法,正是在这种背景下应运而生。以陈子庄比附梵高的说法,最早产生于1988年。当陈子庄的作品在中国美术馆展览引起巨大反响之后,各大媒体争相报道,其中阎晓怀的数篇文章,突显出了“中国的梵高”的说法,产生了较大的影响力。

阎晓怀《国画大师陈子庄》一文开头提出:“有些画家,生前声名大震,享有盛誉,如达·芬奇、齐白石。也有些画家,生前默默无闻、鲜为人知,死后,才被尊称为艺术大师,如梵高、陈子庄、黄秋原。”②在《中国的梵高——陈子庄》一文中,阎晓怀称陈子庄“有着与梵高极为相似的经历”③,这实在是不了解陈子庄、为了宣传而杜撰的说法。

事实上,这种制造“热点”的新闻炒作方法在国内的确非常奏效。从这个观点提出到现在,陈子庄是“中国梵高”的说法被广泛接受。有的人一提到陈子庄,为了表示自己对他的“了解”,就忙不迭地表示:“知道知道,他被称为‘中国的梵高’嘛!”查中国知网有近百篇文章引用此说法。这种“吸引眼球”的提法甚有效果。如在一篇名为《类比格初探》的文章中,为了讲清楚“类比”的修辞,作者举例:

当我拿到《文摘报》第495期时,看到《中国梵高——陈子庄》这个标题,找来眼镜顾不上坐下就读起来。我知道,梵高这位荷兰的伟大画家,生前十分穷困。去世后,其作品的巨大价值才被人们发现。如今,世界十大昂贵名画中,他的作品占了四幅,而且囊括了前三名。以“中国的梵高”称呼,陈子庄有怎样的身世和作为呢?令人不能不一口气读下去。④

陈子庄 状元打更 78×34.5cm 纸本设色 四川博物院藏

陈子庄 雏鸠 纸本设色 四川博物院藏

陈子庄 石鸦 纸本水墨 四川博物院藏

可见这种说法的宣传效果非常明显。我们虽然能理解提出或认可这种提法的人对宣传陈子庄的善意,但仍然不能同意这种提法,也不希望这种提法继续传播,造成更多人的误解。显然,我们不能苛求美术界以外的人士刚一接触陈子庄,就能弄清这种混淆视听的说法,因此必须正本清源,希望美术界,尤其是美术评论家们认识到这个问题,不必“以中附西”来制造炒作热点,造成对中国本土艺术家理解的误导。

产生误解最主要的原因是不了解。我们秉着摈弃浅见、探索深知的态度,走访了一批熟悉陈子庄、长时间接触过陈子庄的人,询问了他们对这个提法的观点。陈子庄的数位弟子皆对这种说法持否定态度。例如陈滞冬、刘炳贤、余德普、熊小雄、杨桂林、田明珍等。兹举二例:

陈滞冬言:

这种提法是为了宣传,针对市民的理解能力提的,实际上肯定是错误的。如果能这样提,那能不能反过来提梵高是“西方的陈子庄”呢?显然是不能这样讲的。梵高表现的是对资本主义那些负面因素的彷徨、郁闷、痛苦、无聊,乃至愤怒,其艺术是对内心受到扭曲的一种反抗。当时,对资本社会的这种看法形成了思潮,他是其中表现得最有个性、最有代表性的一个。陈子庄则追求的是“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序”,心怀的是“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”⑤,表达的是传统中国画那种对自然的善意。他在艰难困境中,置自身的病痛、家庭的困难及外界的“革命”“ 造反”于不顾,坚持不懈地表达人类对自然界的温情与善意,其画充满积极的力量。二者各自达到很高水准,但却是两种不同文化的代表,完全不是一回事,没法比。⑥

陈滞冬还说:“不论在生前身后,人们对他的误解总是多于理解,怀疑总是多于信任,歪曲总是多于正视,这是无法排解的艺术悲哀。”陈滞冬的忧虑切中时弊。

刘炳贤说:

我不同意这个提法,这是别人的说法。二者不能比较。一个是画中国画的,一个画西画,绘画理论、见解见识,整个都不同。但我们也允许百花齐放。站在世俗的角度,我不否定它的宣传功效,它提高了陈子庄的知名度、影响力,也有一定好处。如果要正确、深刻评价,我同意如任(启华)老所言(坚决反对这种提法),但初期造势,借用来提高影响力也可以理解。⑦

陈子庄的知音之一任启华对这种观点更是不遗余力地进行批驳。任启华和陈子庄保持过长达17年的友谊,对陈子庄非常了解,他们经常在一起谈艺论画,艺术见解相似。早在1988年见到这种观点后,任启华就撰文反驳,后来又在数篇文章中反对这一提法。2019年初,在配合“吴凡、任启华捐赠陈子庄作品展”的讲座上,他还针锋相对地批驳了此错误观点,然前来听讲座的观众毕竟有限,这一谬见至今仍大行其道。打开中国新闻网查找相关主题,赫然映入眼帘的还是:

【2019.01.25-04.14】吴凡、任启华捐赠陈子庄作品展,四川博物院主办。陈子庄,著名国画大师,被誉为“中国的梵高”。⑧

“中国梵高”之喻,缺乏普遍认识的价值。那种“生前默默无闻,死后声名大震”者,中外历史上,不是什么奇特现象,因此而言陈子庄和梵高很相似,实属牵强。说到二者的不同,实在太多:如时代背景不同、生活环境不同、性格特点不同、心理状态不同、文化素养不同、绘画情趣不同、艺术见解不同……不胜枚举。

梵高生活于19世纪后半叶的欧洲,其家庭有深厚的艺术与宗教传统;陈子庄生于20世纪一个普通的中国农村家庭,经历了从民国到“文革”这段中国剧变的时期,其命运和国家的命运密切联系在一起:他早年奔走江湖,爱憎分明。在旧社会,有意参与政治,从事进步事业,广泛结交各党派高层人物,救护革命志士,并为成都的和平解放做过不小的贡献。在绘画方面,他早年曾以画谋生,发奋自学,虚心求教,广收博取,艺事日进,但并未游历到中国书画的繁荣圈京沪江浙去学习(梵高曾到巴黎,受到很大影响)。新中国成立后,他不再投身政治,而是醉心于艺⑨,甚至难顾及家事,由于他艺术创作上的成绩,20世纪60年代初已在四川画坛崭露头角,以著名画家的惟一代表当选四川省政协委员,在那时像四川这样一个大省获此荣誉,不谓不殊,然而他从不以有过革命贡献和艺术上的造诣而夸耀。这一切,与梵高的经历毫无半点相似之处。

二者性格也完全不同。陈子庄胸襟宽阔,豪侠仗义,勇于在困境中奋进。一生只娶一妻,二人相濡以沫,不离不弃。梵高敏感多情,甚至有点神经质与偏执,他一生恋爱数次,并患有精神疾病,仅37岁就自杀,这样的经历和陈子庄更是毫无共性。

陈子庄遭遇困难时,不仅没有狂乱迷惘,相反,在中国传统哲学中找到无穷的力量。在社会动乱、家庭遭遇灾难之时,以自己的哲思让心境游于凡俗尘嚣之外,远离了常人的浮躁、狂乱,艺术“臻于化境”。面对其所遭逢的诸多不幸及磨难,他态度乐观,视之为“考验”,坚信其不应是人生的主导,不可能长久。即使晚年深受心脏病的困扰与折磨,他依然坚持艺术创作并不断达到新的境界。若非病魔夺去他的生命,他一定会登上艺术的更高山峰。他不管外界如何践踏传统文化,置自身所受冲击与磨难不顾,始终坚持对艺术的信念,对未来充满乐观的精神:“艺术的目的就是要给民众指出前进的方向,指示未来的理想……艺术应使我们中华民族能以中华文化的悠久和精美而自豪,并使中华文化长存于天地之间,不让她趋于消亡。……必须要以民族、国家的前途和民族文化的长存不衰为前提,从事绘画艺术才有意义。”⑩——这是何等宽广的胸襟!可见,陈子庄透彻地领悟并继承了张载的那种“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的哲学思想,并活用于现实社会。这与梵高那种强烈地表现个性在资本社会中被压抑与扭曲的痛苦艺术心境完全没有任何共性。

而梵高和陈子庄所谓的相似,主要是持此论者津津乐道的以下几点:

(1)生前穷困潦倒;

(2)生前不为人所知,画卖不掉,死后其艺术被社会重视;

(3)在创作态度、艺术追求上都很执着;

(4)“精神病”与“酒疯子”“怪杰”。

在此,我们可以逐一批驳。

1.关于穷困潦倒

有人说陈子庄一直在社会底层挣扎,这是不符合事实的。如果说其早年出身农家,曾经有过放牛、为谋生而造假画等经历属于在社会底层,但也仅限于早年短暂时期。其晚年回忆往事所作七律《无题》所言:“何事幼年便弃家,人穷命贱似泥沙。寒侵肉缩皮成皱,饿疾肠枯眼著花”,也是指这一时期。他16岁即到成都谋生,23岁即入王缵绪家,后来又到荣昌当袍哥,接触的多是高层人士,如王缵绪、张澜、石孝先、孔祥熙、章伯钧等,这样的生活经历绝不是“社会底层”的人所能有;再看其解放后的经历:“1950年1月任成都大华汽车公司总经理”;“1950年夏(至重庆)西南军政大学总研班学习到1952年”;“1952年6月转业到重庆三山水泥厂任技工”;“1954年2月由重庆市第一区人民政府转业委员会调我至建新化工社任技师,是年8月停工我即失业”;1954年底经重庆统战部介绍调成都,在四川省文史研究馆工作。至1976年去世,一直为省文史馆馆员兼省政协委员。显然,省文史馆馆员和省政协委员历时最长,社会地位也高,实在无法和“社会底层”挂钩。即使在水泥厂和化工社之时,是正当工农兵挂帅的时代,工人阶级是地位很高的,也并非处于“社会底层”。

至于如何“穷困潦倒”,我们也应该放到那个特殊的历史时期看。那个时代,中国社会贫富差距小,人民生活水平整体较低。1966年以前,陈子庄每月可以从省文史馆领取60元生活费,当上省政协委员后,还有120元补贴,每月有固定收入180元,加上从1962年至1965年每周在市劳动人民文化宫教授绘画略有收入,这明显高于当时中国普通城市家庭的收入,在那个城乡差别很大的年代,更高于无法与城市相比的广大农村。1963年,他作《五十自寿》诗有言:“日食三餐发尽白,终成脑满并肠肥”,此句为自嘲,也是建立在生活基础上的,与早年生活对比鲜明。

陈子庄 癸卯墨戏花鸟册之猫 33.2×31.5cm 纸本水墨 四川博物院藏

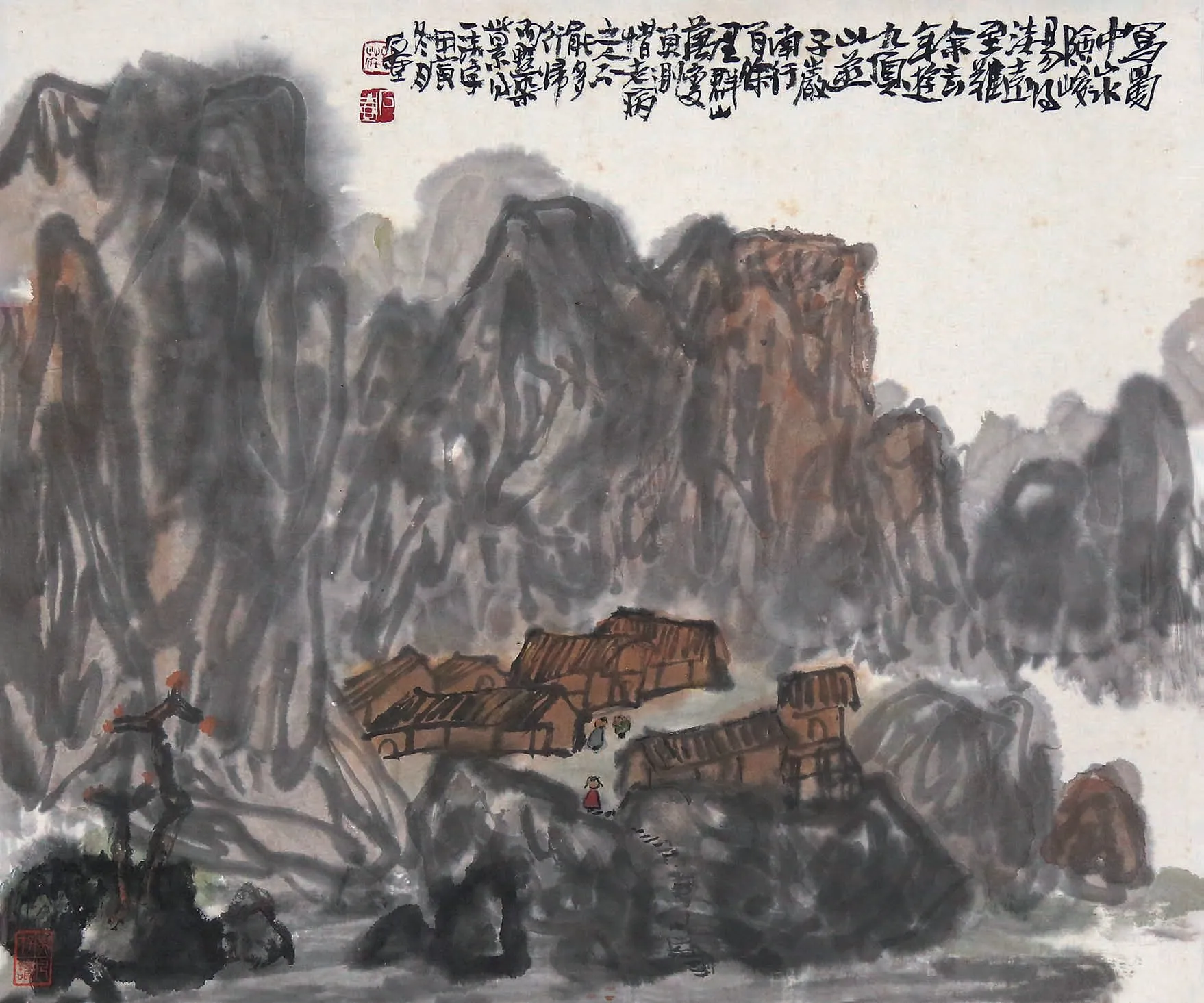

陈子庄 夹江马村道上南望 纸本设色 四川博物院藏

陈子庄 夹江青衣江南岩 纸本设色 四川博物院藏

真正造成其穷困的原因,一是子女较多——这也并不比当时整个国家的平均生活水平困难多少,因为当时的中国家庭,有四五个子女是非常普遍的现象,陈子庄的收入需要养活一家七口(妻子、四子一女),一人挣钱供养全家,在当时也属普遍现象。二是1966年“文革”后,省政协的补助停发,这让其家生活水平降低了一大半。同时,陈子庄还受到冲击被抄家。最大的灾难是1968年其妻儿为了躲避武斗到乐山途中,其最喜小儿溺亡、妻发疯,这一巨大的不幸使这个家庭陷入了困境。其妻是一位贤淑的传统女性,知书能诗,性好洁净,而陡然精神失常,不仅无法悉心照料几个子女,她自身都需要人照顾,这让全身心扑在艺术创作上的陈子庄丧失了稳定的后方。这个失去一半顶梁柱的家顿时倾颓,不仅再也无法遮蔽外来的凄风苦雨,也给陈子庄的艺术创作带来了许多困难。另一个重大灾难是他晚年大病缠身,心脏病反复发作。由上可见,他的艰难与困境,主要源于上述几个原因。

2.关于其艺术“生前不为人欣赏”,画卖不掉,在死后才“为人所知”或“为人重视”

陈子庄解放前并未全身心在艺术上,那时他首先要做的是谋生,还有就是实现一定政治抱负。他曾说:“历史上凡从事文学艺术创作而能成功者,其人非圣贤即英雄。罗贯中图王不成退学而作书,陈抟、曹雪芹、施耐庵、蒲松龄、八大山人、徐青藤等皆是胸有伟大抱负,以时势原因,才转入文学艺术一道的。”这段话实亦道出了他的人生轨迹。直到1954年以后,他进入省文史馆,才开始专力于艺术创作。不久,他的艺术就为人所瞩目。

任启华在《我和陈子庄》的讲座上说:

我和吴凡先生都是陈子庄的崇拜者。吴凡是重庆美协的副主席,他的主要任务是进行学术研究,尤其在国画方面,在重庆美协他是一个权威。他对陈子庄艺术非常欣赏,每次从重庆到成都,必然要到陈子庄家里去拜访他,向他请教,看他画画,和他进行探讨。吴凡先生非常谦虚,因为面对陈子庄这样一个大画家,他感觉到自己望尘莫及。在很长一段时间,吴凡不厌其烦地写了大约一二十篇文章,在各个刊物上介绍陈子庄,从文革前到文革期间都在做,这是很了不起的,因为他自己都在受冲击。现在很多人为什么觉得陈子庄不为人所知呢?因为在那个时代,交通困难,通讯不便,各地沟通很少。四川是一个大省,自感地盘大、人口多,活动都在省内,很少拿到省外。我59年从浙江美院毕业到成都,很快就发现陈子庄是个大画家,艺术成就很高。四川老画家很多,水平也高,陈子庄算年轻的,依然在其中很显眼,占了突出的位置。我们作为文化工作者,为了普及艺术,搞了很多展览和学术活动,每次我们办画展,都把陈子庄当重点画家来组织。文革前,60年代,我们做了一系列国画展,如五人画展、扇面画展、写生画展、花鸟画展,很多展览里面,陈子庄的作品都占突出地位。他在四川境内书画界已经是很有名了。

1963年,周沧米来四川写生,带了一些陈子庄作品到浙江美院,呈于潘天寿等老师和同事观看,受到潘先生激赏。后来,我也曾经两次把子庄的作品,包括《墨牡丹》和《春雨啼鸠》等寄给周沧米,他亦呈给众同事欣赏,得到大家高度重视。1974年间,浙江美院先后派了两批画家入川拜访陈子庄,甚至有意请他前往杭州讲学。

陈滞冬也记录了此事:

陈子庄 燕子岩 纸本设色 四川博物院藏

1963年,浙江的一批青年画家到成都交流,这些受过潘天寿艺术熏陶的艺术家颇为欣赏陈子庄的花鸟作品,他们将陈子庄花鸟画带回杭州。据说,潘天寿偶然见到一幅陈子庄所作花鸟,久久凝眸不语,然后对其学生说:“我若到四川,必一晤此人”。

李宗杰《千里艺魂——石壶和浙江画界交往录》详细记载了陈子庄生前,其艺术已经深受周沧米、王伯敏等知名艺术家喜爱的过程。

可以说,当时的陈子庄,已经名动川渝画界,而且已经开始为浙沪地区(美术重镇)所知晓,岂能说是“不为人所知”?!这与梵高的艺术在生前不为绝大多数人所知或所接受,只卖出一幅油画实在有天壤之别。凡是说其艺术“生前不为人所知”的,都是把“人”的定义局限在自己和中国书画艺术的繁荣圈——京津江浙沪地区,凡不为自己或繁荣圈的人所知的,就是“不为人所知”。这其实是文艺相对发达的地域对相对不发达的地域的一种忽视和凌压。因此,我们可以说陈子庄生前艺名不为全国美术界所知,但绝不能说他的艺术生前不为“人”所知。

有人用石壶的作品“卖不掉”来说其似梵高,也是极不符实。怎能说卖不掉呢?他早年曾经靠卖画来养家糊口,这是他谋生的手段之一。用他自己的话来说:“早年,我天不见亮就起床练字……再后就是画卖钱的画,有空闲了才读书,几十年间从未间断,每日思想沉浸于艺术气氛之中。但因卖画为主,书读少了。”新中国成立以后,没有像从前一样的艺术品交易市场,书画买卖的情况非常少,这是全国艺术家面临的普遍情况,跟梵高那种“卖不掉”全无可比之处。20世纪60年代,四川曾举办过多次有影响的画展,作过卖画的尝试,陈子庄的作品不单单用“好卖”二字尽言,实况是被观众争相购买,重复订购。在成都买过其画的,不仅有国家单位、文化团体,像成都军区文化部、四川美协分会、省博物馆等,还有诗人戈壁舟、任启华及参观画展的群众等。

3.关于创作态度、艺术追求上都很执着

这一点用来类比陈子庄和梵高是非常勉强的,因为古往今来,对艺术创作执着的艺术家比比皆是,凡有成就的艺术家,哪一位不对艺术追求执着呢?这样就说二者很相似,缺乏说服力。

4.“精神病”与“酒疯子”

有的人为了把二者拉到一起,就说陈子庄是“酒疯子”,试图与“精神病”有联系。任启华批驳道:

我以前在成都工作时,与当地老中青画家的接触,虽不敢说多么广泛无遗,唯于熟悉石壶者,热衷其艺事者,我多有机会往来,从未听到有人称其为“陈疯子”者或“酒疯子”者。近又询问过他的门生、子女、亲朋等,均未详此称呼之来历。只是确曾于个别画幅上见其题句偶有“酒疯子”、有“醉后”者。他中年以前嗜酒,且酒量甚大,常在酒后作画,而偶有戏称“酒疯子”,但与“被人”称为“酒疯子”或“陈疯子”则完全不是一码事了。此等极为含混的称谓,无法具体说明问题,怎能持以度人并事宣扬!

其学生陈滞冬言:

叫“陈疯子”还有一个原因:画写意画画家称为“疯子”,源于南宋画家梁楷。梁楷酒后不拘礼法,有外号“梁疯子”。张大千曾说:“休夸减笔梁风子,带挂宫门一酒狂。”后世画家与减笔画的笔墨有关系的,要突出用笔潇洒不羁,有时也称“疯子”,这是有传统渊源的。

陈子庄身后作品的混乱现象是令人痛心的,最主要的原因,还是大家对他的为人、经历、艺术主张、创作习惯、生活方式了解太少,譬如说传说中他的酗酒,实际上以后他喝酒就很有节制,最后十年因心脏病的原因几乎滴酒不沾,也不抽烟,生活很有规律,很少社会应酬和交往,平常来往的人以学生居多,几乎一心一意从事着艺术劳动。

还有人说陈子庄“怪”,或许是为了与梵高的“古怪”沾上边。例如《中国新闻》有报道《京华万人争睹画坛怪杰陈子庄遗作》。

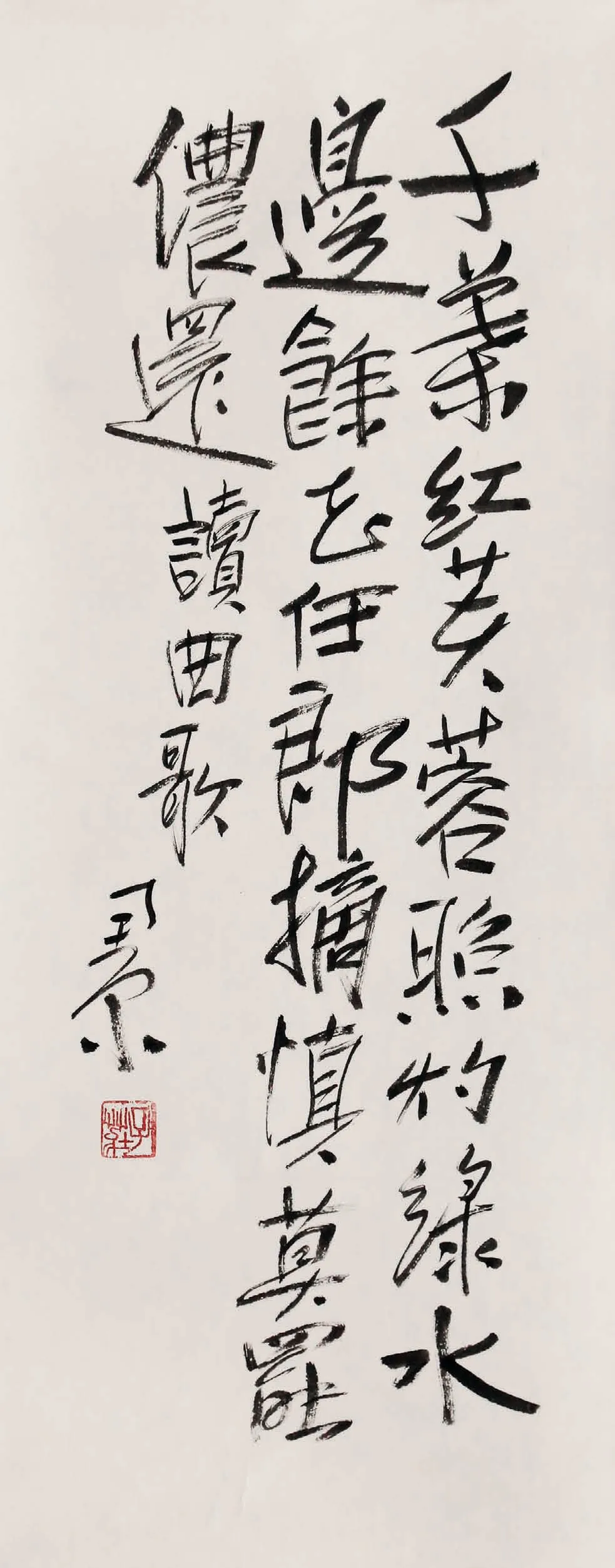

陈子庄 读曲歌 纸本 四川博物院藏

陈子庄 丝瓜 纸本设色 四川博物院藏

书画界有说陈子庄爱骂人者,是因为他往往敢于对事不对人地大胆评论,对不入法眼之作不留情面,自然免不了得罪一些同行。所谓“骂”,均无粗口与人身攻击之类,皆艺术见解上的交锋。这从《石壶论画语要》中对诸多名家的评论中就可以看出,其中很多见解很犀利。在艺术评论上他总不惮于表达个人的思想,不讲客套。这只能说明他是伟大的艺术家,而不能证明他是“怪”人。

据陈寿梅讲述,其父生前从来不说脏字,而蒋蓝《国画大师陈子庄的成都断代史》一文中多次出现一些方言粗口,完全不符事实。

认清了这一点,我们对诸如《画坛怪杰陈子庄》《世界一怪陈子庄》之类的文章,就能够辨清,不至于被某些观点误导了。

若硬以“中国的梵高”桂冠加于石壶,大有哗众取宠之意,只能让人感觉二者风马牛不相及。梵高抬高不了石壶的身价,相反只能歪曲石壶的形象,让人误会石壶的品格。

陈子庄曾说:“我最近清出一批画来烧毁。凡学前人痕迹重的,虽有笔情墨趣,弃之不足惜。要留的是有我自己面貌的、有独特风格的作品。”

显然,称陈子庄为“中国的梵高”,是缺乏文化自信的表现。在新的时代,我们必须清除这种专事“抱大腿”的文化卑怯症。党的十八大以来,习近平总书记多次对繁荣发展社会主义文化、坚定文化自信做出重要论述,反复强调文化自信的重要性。十八大召开后的第二年,习总书记就指出:

站立在九百六十万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有十三亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力。中国人民应该有这个信心,每一个中国人都应该有这个信心。

之后不久,总书记又强调指出:

经济总量无论是世界第二还是世界第一,未必就能够巩固住我们的政权。经济发展了,但精神失落了,那国家能够称为强大吗?

这是站在新的历史方位上的文化自觉,是国运兴旺的精神保证。总书记这番话也可以说有力地针砭了“中国梵高”这类盲目比附的观点。西方称一个画家伟大,为什么就没有“美国的张大千”“英国的齐白石”之称呢?足够有自信力的西方根本不需要此类提法。而我们,还需要不懈地重树民族文化自信。在改革开放进程中,在经济社会迅猛发展的同时,如果我们仍不强调文化自信,就难以保证国家具有兴旺发达的活力,难以树立起中华民族精神上真正的独立性。

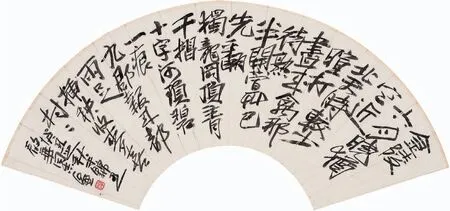

陈子庄 杨万里《复日杂兴》 纸本 四川博物院藏

陈子庄 姜白石句 纸本 四川博物院藏

注释:

①以上称谓见慧泉《中国的梵高:徐渭》,《文史天地》2010年第3期;白墨《石鲁:中国的“梵高”》,《新西都》2011第1期,王维明《范扬——中国的梵·高》,《工会博览》(艺苑版)2007年第6期,等等,搜索知网及其它网站,此种比譬太多,不一一列举。

②中华人民共和国轻工业部主办《消费时报》,1988年3月19日第四版,总307期。

③《工人日报》1988年2月7日(第8864号),又被光明日报社主办《文摘报》第495期引用。

④李郁章《类比格初探》,《语言教学与研究》1991年01期。

⑤陈子庄晚年喜读张载,他说:“中国古代思想家中,我推崇北宋张载(横渠)……只有张载的思想是解放了的,能与万地万物同其德。”陈滞冬《石壶论画语要》,广西师范大学出版社,2015年,第16页,61条。

⑥据2019年8月15日下午采访录音整理。

⑦据2019年8月13日上午采访录音整理。

⑧网址:http://www.sc.chinanews.com/wyrl/2019-04-12/102917.html。

⑨关于这一段,据陈子庄女儿陈寿梅讲述:“当时我爸爸是川东一带有名的舵把子,他参加了农工民主党,后来退党了,多次帮助过中共地下党。他说了他不愿意参加任何党派。他的朋友章伯钧是当时交通部部长,让我父亲到北京做个官,给他安个职务——那时候安个职务是很简单的事。我父亲不愿意去。他说我不适合当官。他说我这个人看破红尘,一生正直,做官就要栽跟斗。这事他给我们说过,也给那些学生说过。”(据2019年8月17日上午采访录音整理)

⑩陈滞冬《石壶论画语要》,第3页,2、3条。