国博藏的三部《春秋繁露》明刻本

2021-05-30林硕

林硕

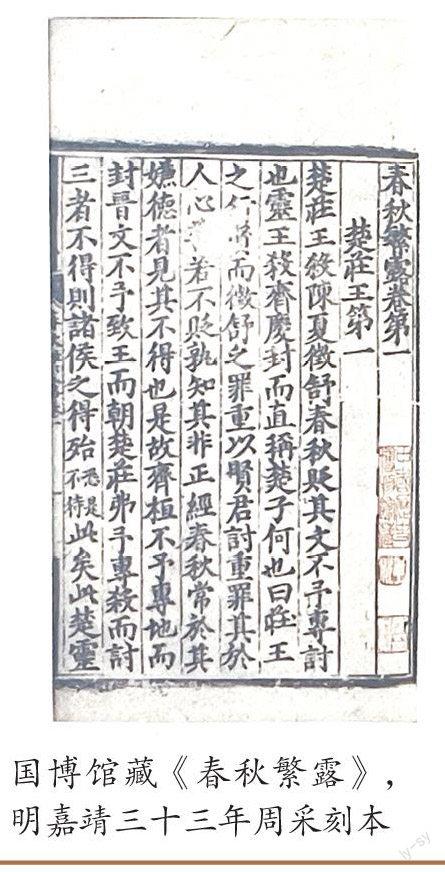

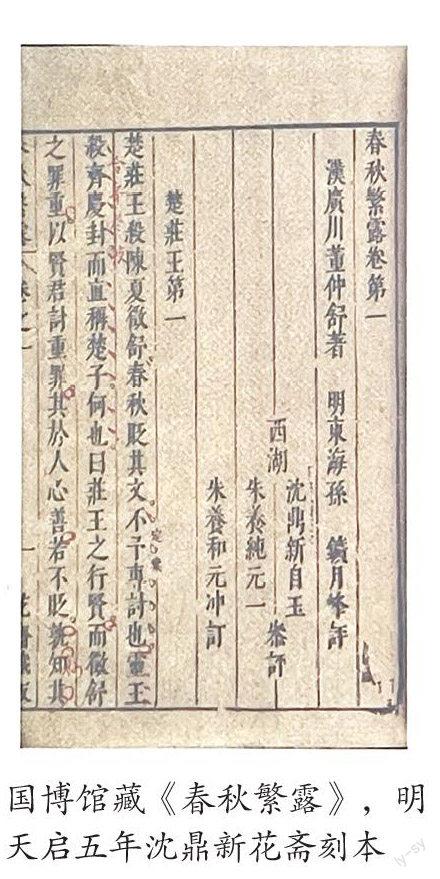

中国国家博物馆藏有三部明代刊刻的《春秋繁露》,分别是明嘉靖三十三年(1554)周采主持刊刻的《春秋繁露》,明天启五年(1625)沈鼎新花斋刻本《春秋繁露》,以及明天启五年王道焜等辑评《董子春秋繁露》刻本。

董仲舒及《春秋繁露》的版本流傳

董仲舒,西汉广川人,在汉景帝朝,因善治《春秋公羊传》,位居博士之职。汉武帝刘彻继位,举贤良文学之士,仲舒蒙召至御前对策三篇:“谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以观天人相与之际”,后人称之为“天人三策”。针对当时“师异道,人异论,百家殊方,指意不同”的现象,他提出“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”,方能使国家统纪可一、法度可明,而民知所从矣。董仲舒的上述主张被归纳为“推明孔氏,抑黜百家”,恰好契合了汉武帝对内一统思想,对外削平四夷的需求,藉此博得天子赏识,相继出任江都相、胶西相,辅佐刘彻的两位皇兄刘非、刘端,即《汉书》所谓“凡相两国,辄事骄王”,而国中称治。

史载董仲舒曾写下著作十余万言,但流传至今的仅有十七卷《春秋繁露》。书名中的“春秋”二字,指儒家“六经”之中的《春秋》,因文字甚为简要,故需借助后人做“传”以阐明深意。《春秋》本有“公羊”“穀梁”“左氏”“邹氏”以及“夹氏”五传,其中“邹、夹最微,自汉世已废”,流布后世者唯有前三家。作为公羊学派的代表人物,董仲舒将《春秋》蕴含的微言大义寓于自己的文章之内。至于“繁露”二字何意,历来言人人殊。从字面上解释:“繁”即“多”,“露”则有“滋润”之意。在国博馆藏《春秋繁露》明嘉靖周采本正文之前,有四川布政使司、右参政赵维垣所作序言。他认为此书名之“繁露”,旨在“明王者之政,甘而不荼”“宵零若露,如脂如饴”。不过,对于《春秋繁露》究竟是否出自董氏之手,两宋以降众说纷纭。按北宋《崇文总目》等目录学典籍所载,董仲舒确实曾“说《春秋》得失”,作《蕃露》《闻举》《玉杯》《清明》《竹林》等数十篇。可是,宋代距汉初已逾千载,特别是西汉末年刘歆推崇《古文尚书》《春秋左氏传》等“古文经学”,导致《春秋公羊传》《春秋穀梁传》等“今文经学”日趋式微,“公羊学派”巨匠董仲舒的著作亦随之散佚。

现存最早、最全的《春秋繁露》是南宋嘉定四年(1211)江右计台刻本,系南宋藏书家楼钥得之于金华潘景宪家中。该书由时任“江右漕台”的胡槊主持刊刻,因漕台又称计台,故被称作“江右计台本”,亦称“嘉定本”或“楼钥本”,凡十七卷八十二篇(内阙三篇)。楼钥家学渊深,自其祖楼郁即研读《春秋繁露》,许多版本内均收入了祖孙二人的《〈春秋繁露〉序》与《跋〈春秋繁露〉》。通过楼氏文字可知:在“江右计台本”发现前,流传于世的《春秋繁露》多为三十余篇,无论“罗氏兰堂本(萍乡本)”还是其他写本,尽皆如是;而“江右计台本”八十二篇之数,刚好与《崇文总目》以及欧阳修在《书〈春秋繁露〉后》当中的记录相吻合。然而,相较《汉书·董仲舒传》所载“凡百二十三篇”,“江右计台本”仍少四十余篇。除篇数存疑外,唐代杜佑《通典》以及北宋初年《太平御览》《太平寰宇记》中所引《春秋繁露》之章句,皆未见于“江右计台本”。有鉴于此,南宋经学家、官拜“秘书省正字”的程大昌在《秘书省书〈繁露〉后》一文中,率先对《春秋繁露》的真实性提出质疑,认为其“辞义浅薄”,仅仅掇取董仲舒策语杂糅成书;且《繁露(蕃露)》本是董氏所作诸篇之一,书名与篇名重复亦不合理,属于“伪书”。同一时期的目录学家晁公武,亦于《郡斋读书志》中指出:八十二篇版《春秋繁露》乃时人增溢而成,讹舛颇多。

这桩公案持续了数百年,学界始终莫衷一是。随着晚清“今文经学”大行其道,《春秋繁露》再次受到重视,甚至与《春秋公羊传》一起被康有为、梁启超列为“万木草堂”的入门必修书,研究者联袂成云。综合前人论述,笔者认为:董氏所撰《春秋繁露》应为一百二十三篇,却因年逾久远,全本散佚,篇第已舛;经过宋人整理残篇,重新编纂出八十二篇的版本,当为仲舒原作,余皆不传。至于书名与篇名重复的问题,按照平江苏舆在《春秋繁露义证》中的见解:董氏原著之名不传,后代服膺其学者,借第一篇《繁露(蕃露)》之名指代全书。首篇自此改为“楚庄王”,摘自该篇第一句“楚庄王杀陈夏徵舒”的前三字。

国博度藏的三部《春秋繁露》明刻本

国博馆藏《春秋繁露》明嘉靖三十三年周采刻本,书高27厘米,宽17.3厘米。框高20厘米,宽13.8厘米。此书凡四册,十七卷题跋一卷。半叶九行,每行十七字。书口为黑口,单黑鱼尾,四周双边。版心依次镌刻书名、卷次及叶数。首册有两篇序言:明代赵维垣撰写的《刻〈春秋繁露〉序》,以及北宋“四明庆历五先生”之一的楼郁所书《〈春秋繁露〉序》。末册则有南宋藏书家楼钥的《跋〈春秋繁露〉本传作藩》,以及胡槼之弟、庐陵胡榘所撰跋文。书中铃有“中国历史博物馆藏”(朱文)、“季贶”(白文)以及“周星诒印”(白文)等印。由此可知,此书曾归清代藏书家周星诒所有。周氏字季贝兄,河南祥符人,精于目录版本之学,所藏旧窠善本甚丰。巧合之处在于:主持刊刻本书之人亦姓周,乃是明嘉靖十一年(1532)进士。周采,字元亮,湖南宁乡人,历任四川布政使、福建按察使等职,组织刊刻了闽本《汉书》等典籍。

除嘉靖周采本外,国博还藏有明天启五年刊刻的《春秋繁露》沈鼎新花斋刻本。此书凡六册,十七卷题跋附录一卷。半叶九行,每行二十字。书高26厘米,宽16.7厘米。框高21.6厘米,宽14.2厘米。书口为白口,单线鱼尾,四周单边。版心上题书名,中标卷次、叶数,下刻坊号“花斋藏板”。花斋是天启年间杭州朱养纯、朱养和兄弟的室名,以此为号。昆仲二人主持刻印了《鹖冠子》《大戴礼记》等典籍,并与书画家沈鼎新携手参评了这部《春秋繁露》。首册有吴郡汪明际题写的《〈春秋繁露〉序》,有西湖沈鼎新撰于花斋的《〈春秋繁露〉小弓引》,更有万历朝太子少保、南京兵部尚书姚江孙鑛作评。该书同样收入了楼郁所写《〈春秋繁露〉序》,这与国博馆藏《春秋繁露》明嘉靖周采本一致。书中铃有“山阳丁晏藏书”(朱文)之印,足见其为递藏者之一。丁晏,字俭卿,江苏淮安山阳人士,晚清经学名家,以“古文经学”为主,兼采“今文经学”之说,故其藏有“公羊学派”的《春秋繁露》便不足为奇。

国博皮藏的另一部《董子春秋繁露》,亦刊刻于明天启五年,由王道焜等辑评,赵如源、朱钦明校。此书凡四册,十七卷附录一卷。半叶九行,每行十八字。書高26.4厘米,宽17厘米。框高20厘米,宽14厘米。书口为白口,四周单边,天头有眉批。版心依次为书名、卷次及叶数。首册前有钱塘王道焜所作序《刻〈春秋繁露〉序》,铃有“北京历史博物馆藏”(朱文)、“管庭芬印”(白文)以及“培兰”(朱文);后两枚铃印的出现表明此书曾归管庭芬收藏。管氏又名廷芬,字培兰,又字子佩,浙江路仲人,清代藏书家,精通版本、校勘之学,汇编有《花近楼丛书》等书籍。主持刊刻此书的王道焜,字昭平,浙江钱塘人,不但学养精深,更矢志报国。清军南下破杭州之时,道焜投缳而死。

明代所刻《春秋繁露》甚多,仅著录于《中国古籍总目》内的就多达十余种,其中又以嘉靖、天启两朝居多。不仅国博馆藏的三部《春秋繁露》都刻印于嘉靖、天启年间,国内外庋藏的善本《春秋繁露》亦集中于斯,譬如:叶德辉旧藏明嘉靖刻本、美国国会图书馆藏明嘉靖刻本、唐氏家藏明天启刻本、美国哈佛大学“汉和文库”藏明天启陆云龙峥霄馆刻本,以及日本东北大学“狩野文库”藏明天启王道焜阅本等。值得注意的是:天启朝所刻《春秋繁露》,如国博馆藏沈鼎新花斋刻本,以及上文提及的陆云龙峥霄馆刻本、唐氏家藏刻本均系半叶九行,每行二十字;唯有国博馆藏王道焜等辑评《董子春秋繁露》刻本与上述各版不同,乃半叶九行,每行十八字,甚为稀见。

明代《春秋繁露》广为流传之成因

《春秋繁露》在明代传布甚广,与当时的政治、军事以及思想环境有关。

首先,在政治层面。明初局势与西汉初年颇为相似。明太祖朱元璋与汉高祖刘邦均起于草莽,攻陈汉、破张吴、降明夏,逐北元,经历了从群雄并起到寰宇一统的整个过程,希望通过分封子孙起到“屏藩中央”的作用。朱元璋驾崩后,其子朱棣效法汉初发动“七国之乱”的吴王刘潺等人,起兵“靖难”,夺取了侄儿朱允蚊的江山。明成祖朱棣以藩王身份入据大统,叮嘱后世子孙对各地藩王严加约束:无论情况如何紧急,诸侯王非奉诏不得擅自离藩。崇祯九年(1636),清军在多罗武英郡王阿济格的统帅下经独石口入居庸关,肆虐畿辅。当时尚是唐王的朱聿键(后为南明隆武帝)鉴于情势危急,擅自举兵北上勤土,遭到崇祯帝朱由检的严厉责罚,沦为高墙罪宗。有明一代对藩王之防范,由是可见一斑。董仲舒倡导的“大一统”,无疑符合朱元璋一统宇内与朱棣削弱诸藩的要求,因此官方对董氏及《春秋繁露》推崇有加,如洪武二十八年(1395),董仲舒从祀孔庙;成化二年(1466),又追封董仲舒为广川伯。

其次,在军事层面。明政府面临着北元、后金的军事压力,其态势堪比汉朝与匈奴的对峙。由于西汉初期奉行黄老之术,推崇无为而治、放任自由,致使国家无法有效地动员官绅、百姓投入到抗击匈奴的战争中。董仲舒深谙《春秋》,微言至要,为汉武帝倾全国之力北击匈奴提供了理论依据,这点也被明代君主借鉴。如前所述,《春秋繁露》明刻本以嘉靖、天启两朝居多,彼时明政府的军事环境颇为紧张。嘉靖二十九年(1550),土默特部阿勒坦汗(俺答汗)率兵围困京师,酿成“庚戌之变”,所幸“俺答实无志中国,纵掠而归”,不然明世宗怕是沦为晋愍帝、宋钦宗矣。再看天启朝,虽未发生兵临城下的危局,但后金军队连克关外沈阳、辽阳、广宁等重镇,直到袁崇焕凭借火炮挫败了努尔哈赤的攻势,方才稳住宁锦防线。在这种情势下,倡导董仲舒为代表的“公羊学派”,高举“尊王攘夷”的大纛,是明政府提振士气,凝聚人心的一剂良方。

最后,在思想层面。明代程朱理学地位尊崇,科举取士以其“传注为宗”。朱熹对董仲舒评价甚高,盛赞他“识得本原,如云‘正心修身可以治国平天下,如说‘仁义礼乐皆其具,此等说话皆好”,力求在董氏著作中找到相关理论依据,以便将自身道统上溯至汉代,故明儒对仲舒甚为服膺。综合上述因素,董氏之地位在有明一代持续上升,其著作《春秋繁露》遂再三付梓,流传甚广。