走马羌寨观舀纸

2021-05-30汪小帆

汪小帆

离开了德格,我们的下一站是绵阳平武的走马羌寨,在那里,可以看到最为原始的舀纸法。我一直不太清楚,舀纸法与抄纸法有何区别,刚好趁这个机会去弄个明白。

羌族汉子“任总”

接待我们的是羌寨的主人,我们喊他“任总”,是羌族人。羌族是一个很古老的游牧民族,以牧羊为生,他们自称“尔玛”或昔“玛”。而“羌人”,是一个模糊不清的概念。费孝通先生在他的名著《中华民族的多元一体格局》中说,“羌人”原来并非一群人的自称,而是中原人对西方一些牧民的统称。随着岁月的更迭,部分羌族人内迁融合于华夏民族,以放牧、种田、植茶、手工艺(挑绣、羌绣尤为出色)以及造纸谋生。绵阳这一带的羌族人,属于“白马羌”,任总所经营的羌寨,正位于当年北川平武茶马古道沿路的一个驿站,叫做走马岭,这也正是“走马羌寨”名字的由来。羌寨本应是一个旅游景点,但时逢暴雨,景点内没有一个游人,就只剩我们。任总穿着一件中式的对襟衫,坐在木棚下,泡着功夫茶招待我们。他手上戴着一串佛珠,整个人气质沉静儒雅,除了五官比较立体外,完全看不出是一个羌族汉子。不过,我对他的判断,很快就被现实给打破了。

造纸的地方距离寨子还有一段距离,本想我们自己开车过去,任总却果断地接过我们的车钥匙,说是山路不好走,他开惯了,还是由他来开比较稳妥安全。这一路才认识到,他哪里是可以用“沉稳”两字来形容的,我们简直是被他带上了FA赛道:平路开得风驰电掣也就罢了,即便在蜿蜒曲折的山路,车子也是狂飙突进,连180度的大转弯都带着油门,似乎要冲破车窗外无休无止的雨幕。我们虽然都系着安全带,却也被甩得东倒西歪。任总却硬是面不改色,似乎很享受疾速带来的飞越感,哪还有刚才坐而论道时的云淡风清,岁月静好。果然好一个羌族汉子!

与竹林融为一体的“手工纸坊”

任总带我们造访的,是位于平武县大印羌族乡黄坪村的手工造纸作坊。原来这个村子里有十几户造纸人家,现在只剩下两户,这里只是山脚下,在更深的山里头,有人专门砍料,送下山来供他们做纸,黄坪村相当于是加工厂。任总在村子里兜兜转转了半天,总算拉了一位舀纸师傅给我们现场演示何为舀纸。我本以为作坊就在屋里,没想到,师傅又带我们钻进了村边竹林内的一个小木棚。这是用几根粗壮的木头支起一个四面毫无遮挡的小木棚,几根横梁柱撑着棚顶,棚顶上覆着厚实的塑料膜布。至于塑料膜布上是啥,谁也看不清楚,因为棚顶早就被落叶遮挡得严严实实,经年累月的腐叶滋生出额外的养分,不知名的新叶子乂在屋顶生长出来,在雨水的浇灌下,翠绿欲滴。连续多日的雨水,使顶上的落叶吸饱了水分,又无法排泄,压得塑料膜沉沉地往下坠,让我有点担心,万一撑不住,就是“灭顶之灾”了。可能主人有着同样的顾虑,所以在横梁木间又顺势插入一些竹蔑,把水的压力分散一些。跑了全国这么多手工纸坊,这家算得上是真正的“野外作业”了,它似乎已经完全与竹林融为一体。

棚内设备也极为简单,甚至可以说得上是简陋:一个长满青苔的石头纸槽,一处就地取材、用木头搭建起来的榨纸设备,整个空间给人的感觉是窄小、灰暗、潮湿。我想,若是晴天,也未必让人愉快,一定是闷热而多蚊虫吧?棚内的地面也是原生态的,坑坑洼洼,我站在水槽边,一脚高一脚低,也不太敢多动弹,生怕影响到师傅的操作。这里的纸,原料取自慈竹嫩竹。竹有多嫩呢?一般春节过后几天,连一根枝梗都没长的时候,就出动砍竹。我很诧异砍料时间是否过早,后来听师傅解释,这里做纸没有“杀青”(削去竹子外皮)工序,而是取整根竹料,砍料晚了,料老了,纤维就粗,不好碾磨了。离木棚数十步远有两三个大池子,用来泡竹杆和沤料用,一层竹杆一层石灰,一万斤的料用上2000斤的石灰,大约按这个比例,再放水淹没竹杆。待五个月后,泡在石灰水里的竹杆变软,成了一缕一缕的竹丝,颜色也由绿转黄,到这个程度就可以碾料了。当然,要先把上面的石灰完全清洗干净,否则会影响纸张质量。早些年用畜力加石磨碾麻,而现在也是鸟枪换炮,换了机器粉碎。最后,就是把竹纤维的碎末转到舀纸的槽里。棚内光线太过昏暗,我无法看清水槽里的浆料。伸手往水中捞了一下,感觉水有点粘滑,看来是加了纸药。但纸浆犹如一团褐色的棉絮,谈不上有多少细腻。其实,舀纸同样是师傅手持纸帘,在水中左右各荡一下,然后把纸帘提到池边的纸坯堆上一覆,浆膜便黏在原来的纸坯上。师傅手上的水滴下来,砸到刚舀好的纸上,形成一个水印,这种情况若是放在其他地方,可能就变成一张有透帘(纸张上局部纤维较薄但未完全穿透,透光度比纸张其他部位要大)的手工纸,属于有纸病的,质量欠佳,过不了质检关的,然而,这里的舀纸师傅并不在意。其实,舀纸就是造纸的一种乡土表达方式,这里做的就是原生态的土纸,土得“掉渣”,有些地方称为火纸,一般用来做祭祀迷信纸,早年卫生用品没那么发达的时候,人们也选择一点质量比较好的当卫生用品。在我问生产工艺时,舀纸师傅对其他地方手工紙的生产状况同样也有浓厚的兴趣。得知我们去过夹江,他的话匣子也打开了:“夹江纸嘛,跟我们这个地方是一样子的,用竹子嘛,舀的方法也一样噻,他们那个纸老贵了,一张要好几块钱。”我问他们的纸多少钱一张,他说才一毛钱一张。所以,他一年到头也就三四个月的时间做纸,其他时间则养猪,或者打工。

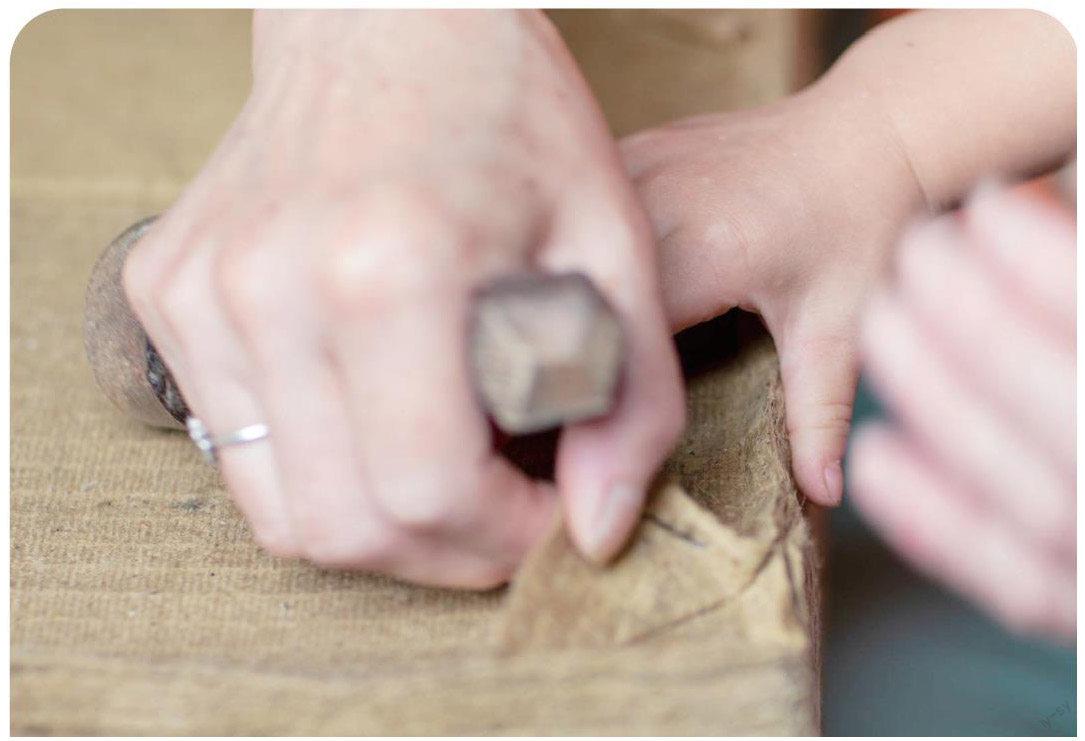

纸一张一张地舀,一张一张地叠,待到一定高度时,开始榨纸。此处的榨纸倒与我在重庆、湖南那边看过的方法一样:套上木架子,放上杠杆,与装有套绳的转轴绑在一起,摇动转轴,收紧绳子。若力量不够,整个人就跨坐在杠杆上,用力下压,木头发出嘎吱声,又往下沉了几分。套绳索的杠杆上深深的勒痕,刻下了岁月的痕迹。

很“土”的土纸干燥法

这里的土纸干燥法也是很“土”——直接干燥。任总带我们去另一个纸户家里看干燥工序。这家人今天似乎没打算干活,一直在一间小柴屋里剥玉米粒。任总显然跟他们很熟,稍稍言语几句,女主人便放下手中的活,站起身,手在围裙上蹭了几下,到屋里取出一个半潮的纸坯开始分纸。她先用一柄特制的木棍翻拨纸坯边缘,使粘结的纸坯呈松散状。我本以为纸张可以一张张轻松揭开,没想到,揭得很是艰难,基本上都是稍稍揭开一点,纸张就开始分裂,一半揭起,另一半死活粘在纸坯上。女主人未免有点尴尬,解释说,纸坯太干了,揭不出来了。问她咋办呢?她挺轻松地说,重新打浆做呗。语气中透着一丝无所谓。倒也是,这么一叠纸坯,也只能卖出几十块钱。难怪,越来越多的人不愿意再做纸了。

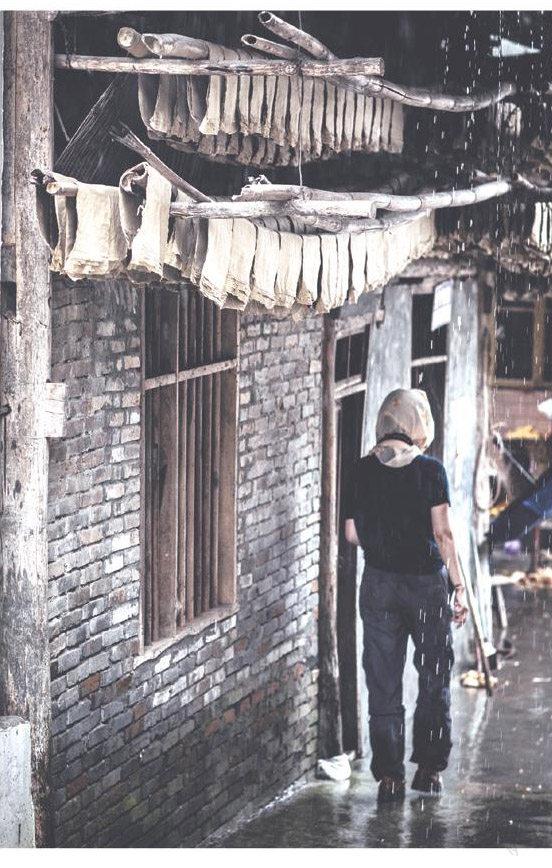

我们离开小村庄,再一次路过柴房时,发现屋沿下挂满了土纸,这是最后一道工序。密密麻麻、挤挤挨挨的纸,在这样的天气下,不知什么时候才能干呢?不过,我觉得主人们仿佛也无所谓,好像他们主要的收入来源也不在于此。

回到寨子,任总从肆意的“走马车神”又转回到那个儒雅的“羌族寨主”。他告诉我们,过去用土纸是很多的,但凡家里供着祖宗牌位的,都要用到,而且用量还不小。每一个祭祀祖先的节日,香烛纸钱都得提前备好。不过现在,用的多是机器做的纸了,只有老人们还是习惯用土纸,说是在地下的先祖们也只认这种纸。不可否认,现代技术的冲击以及传统习俗的改变,对土纸产生了巨大的影响。其实,在任总的寨子里,除了羌绣、采茶等技艺的展示,他还把自己的画家朋友们请过来,用这里的土纸作画,并教舀纸的师傅学习画画。任总说:“万一游客们就是喜欢这样的风格呢?”他得知我每到一个地方,都会写一篇关于那个地方的纸,于是问我“你会怎么写这里的土纸呢?”我回答:如实写。他爽朗大笑:“如实好,存在的就是合理的,至少它们还存在着!”

险象环生的“返程路”

走马羌寨访纸的经历似乎到此就结束了,第二天是我们返程的日子。那晚睡在寨子里,老天就像是好客的主人,整夜雷闪电鸣,加之不依不饶的倾盆暴雨,变着法想留住我们的行脚。因此,生怕路上出状况,凌晨五点我们提前出发,前往成都机场。却不知前路凶险,各种状况不断。

首先,途遇塌方,数块大石堵住了去路,其中一块石头的尖角挡住了车轮的前进。全车人拼尽全力,也搬不动那块不算太大的石头,一个同伴还挂了彩。急中生智,我们试着用石头把尖角砸碎,才得以通过。听着越来越急促的雨声,心中惴惴不安,不久后突然又一个急刹车——眼前山顶上的洪水自上而下凶猛扑下来,激起阵阵狂风,另一边江中的洪水早已冲破国道的护栏,汹涌着、翻腾着,山上的、江上的两股水流于半空中交汇,在我们眼前形成了一个半球型的巨大水幕,风雨如诉,若国道经不住力量巨大的洪水冲撞,难保不会出现塌方的可能。全车人静默数秒后,开车的同伴反应机敏,即刻向后疾速倒車,心中唯一的念头就是尽快离开这个危险的地带。不幸中的万幸,三个小时后,听当地人说,近60年未见的洪水开始退却,国道也未被伤及。在警车的开道下,所有的车辆缓慢通过洪水地段。我们因洪水阻路显然赶不上航班了,没想到,正是暴雨,飞机也延误了时间,狼狈脱险、姗姗来迟的我们,居然赶上了那趟飞机,惊魂始定。

朋友们问我,每次出去访纸都会碰到这样或者那样的非正常状况,甚至是危险,你还会有勇气继续走下去吗?我的答案当然是肯定的,对纸张的兴趣和痴心,让我心中有信念,眼里有神采,信念和神采会一直支持我走下去,为着山中深藏着传统造纸文化的瑰宝。