说“黄目”

2021-05-29孔令伟

孔令伟 李 霏

南宋马和之有《周颂·清庙之什图》,试图再现周天子举行祼礼的场面。画面上有一件器物(图1),和聂崇义《三礼图集注》及杨甲《六经图考》中的一件器物相同(图2、图3),即“黄彝”,或“黄目”。

图1 [南宋]马和之,《周颂·清庙之什图·我将》,辽宁省博物馆(局部)

图2 [宋]聂崇义集注,《新定三礼图》“黄彝”,清康熙十二年通志堂刊本

图3 [宋]杨甲,《六经图考》,“黄目”清康熙元年礼耕堂重订本

在聂崇义《三礼图集注》或“六家旧图”所引起的争议中,后代学者经常提及的就有黄目、谷璧、牺尊、簋敦、雀盏等等,对于这些器物,特别是“黄目”,我们不妨稍做讨论,于此亦可见宋人古器物研究之一斑。

沈括《梦溪笔谈》卷十九“器用”一条称:

礼书所载黄彝,乃画人目为饰,谓之“黄目”。予游关中,得古铜黄彝,殊不然。其刻画甚繁,大体似缪篆,又如阑盾间所画回波曲水之文。中间有二目,如大弹丸,突起煌煌然,所谓“黄目”也。视其文,仿佛有牙角口吻之象,或说“黄目”乃自是一物。

……或曰:“《礼图》樽彝皆以木为之,未闻用铜者。”此亦未可质,如今人得古铜樽者极多,安得言无?如《礼图》瓮以瓦为之,《左传》却有“瑶瓮”,律以竹为之,晋时舜祠下乃发得“玉律”,此亦无常法。如“蒲谷璧”,《礼图》悉作草稼之象,今世人发古冢,得蒲璧,乃刻文蓬蓬如蒲花敷时,谷璧如粟粒耳。则《礼图》亦未可为据。1[宋]沈括,《梦溪笔谈》卷十九,明崇祯马元调刊本,叶一正至叶二背。

沈括的判断,得之于个人访古、访友活动中对出土实物的观察。对《礼图》中的“黄目彝”“谷璧”“蒲璧”等物提出了批评意见——我们在聂氏书中所见的“谷璧”“蒲璧”全部是禾稼之象,黄目是“以黄金为目”。

沈括否定了礼书中“画人目为饰”的说法,并依照个人目验之物对黄目做了两种解释,一是装饰纹样:“中间有二目,如大弹丸,突起煌煌然。”二是别为一物,是像飞廉一类的“神兽”。沈括之所以提出异议,是因为感觉到礼书在器物上画眼睛的方法非常荒谬。再者,他看到的应该是所谓“饕餮纹”,用他的话讲,即“视其文,仿佛有牙角口吻之象”。

沈括提及的“黄彝”“黄目”,历史上一直争议不断,学者们也有多种解释,一种是采用音韵训诂的解释方法,如徐中舒先生曾释黄为觵,并结合鸡彝、蜼彝等论证,提出是黄彝是“象兕牛角形”之兕觥。2徐中舒,〈说尊彝〉,中研院历史语言研究所集刊编辑委员会编,《历史语言研究所集刊》第七本第一分,商务印书馆,1936年。一种解释则针对“黄目”二字,认为兽面双目涂金即为“黄目”,是一种纹样,而器形则未能确定。还有一种是从器型的角度加以考察,认为“黄目”是一种有独特形制的礼器。本文也主要是从这个角度立论,认为“黄目”或为敞口的觚形器。

目纹是青铜礼器中一种常见纹样,有双目,也有“独眼”。双目往往和兽首组合,独目则独立成纹。从考古材料上看,“独眼”目纹出现的比较早,马承源先生说:“从商代二里岗期开始,就出现了没有动物形实体附着的眼睛图案。”在青铜器上,一目的纹样主要表现为三类,即斜角目纹、目雷纹和四瓣目纹。3参见马承源,《中国青铜器研究》,上海古籍出版社,2008年,第379—380页。这类独眼目纹也是我们理解黄目纹的一个重要参考。脱离动物形体独立的独眼或双目,寓意直接而又明确,可以给人警戒、先知先觉或神明在场的心理感受,一如古埃及的目纹。

罗振玉收藏的一件青铜器就是以黄金装饰动物的眼睛,他认为这就是“黄目”,其《古器物识小录》称:

《明堂位》:“(灌尊)夏后氏以鸡彝,殷以斝,周以黄目。郑康成谓黄目以黄金为饰。《郊特牲》:“鬱气之上尊也。”后世《礼图》黄目,尊上画人目,而尊之,固可笑也。或又谓当以龟目者,亦不可信。予藏父乙甗,三足,为兽首,其目以黄金为之,所谓黄目尊,殆亦以黄金作兽目。异日当留意于传世诸尊,恐必可为吾言之证也。4参见罗振玉撰述、萧文立编校,《雪堂类稿·甲·笔记汇刊》,辽宁教育出版社,2003年,第473页。

图4 夔紋甑(《周原出土青铜器》总ⅠA007)。西周晚期。(出自曹玮主编,《周原出土青铜器》第5 册,巴蜀书社,2005年,第993页)

图5—1 商晚期方觚(局部),德国科隆艺术博物馆。Foto Rheinisches Bildarchiv Köln,陈磊先生提供。

罗振玉说的这件“父乙甗”,器形为甗,图案为兽首,以黄金涂目,在他这里,黄目很容易等同于“饕餮”,他描述的这件器物非常接近台北故宫收藏的那件“商父乙甗”。在2005年出版的《周原出土青铜器》,我们可以查到一件夔紋甗(西周晚期器),这件器物的下半部分素面,仅饰有一双眼睛(图4),和罗振玉描述的兽首目纹相映成趣。

至于将“黄目”解释为“龟目”,指的是汉许慎、宋罗愿与清曾钊5曾钊《周礼注疏小笺》云:“祼用斝彝黄彝。黄彝,黄目尊也。元谓以黄金为目。钊按:此说非也。上云鸡鸟,下云虎蜼,此独云人目乎?况前文斝彝亦刻禾稼形,而此乃刻两人目于尊中与之为列,亦似不类。考《尔雅翼》云:‘禁中尊,乃作龟形其上,方悟黄目者,乃龟也。若为人目而黄之,黄乃目病尔。’其说较安。《尔雅新义》十六卷引《说文》罍,龟目酒尊。”[清]曾钊,《周礼注疏小笺》卷三,清同治十年刻本,叶十二正。的说法。

从器型的角度思考,《明堂位》中提到的“黄目”就是灌尊,是行祼(灌)礼时所使用的酒器,而且有独特的形制。《周礼·春官·司尊彝》中记载:

春祠夏禴,祼用鸡彝、鸟彝,皆有舟;其朝践用两献尊,其再献用两象尊,皆有罍,诸臣之所昨也。秋尝冬烝,祼用斝彝、黄彝,皆有舟;其朝献用两著尊,其馈献用两壶尊,皆有罍,诸臣之所昨也。凡四时之间祀追享朝享,祼用虎彝、蜼彝,皆有舟;其朝践用两大尊,其再献用两山尊,皆有罍,诸臣之所昨也。6[清]孙诒让撰、王文锦、陈玉霞点校,《周礼正义》,中华书局,1987年,第6册,第1514页。

鸡彝、鸟彝;斝彝、黄彝;虎彝、蜼彝专用于祼礼,合称六彝。《周礼》中的“六彝”究竟为何物?这已是一场聚讼千年的争论,7参见张雁勇,〈关于《周礼》鸟兽尊彝形制研究的反思〉,《史学月刊》2016年第3 期,第21—33页。历史上对此有象形器和刻画器两种解释,而考古材料则同时支持上述两种观点,如徐中舒所言:“盖现存遗物中不但有象鸟兽诸形之器,即刻画凤凰、牛象诸形及以象牙松绿石为饰者亦不少见。”8同注2,第75页。

图5—2 兽面纹觚。殷墟早期。(出自《故宫商代青铜礼器图录》,台北故宫博物院,1998年,第245页)

图5—3 兽面纹觚(局部)。殷墟早期。(出自《故宫商代青铜礼器图录》,第245页)

图5—4 镂空目雷纹觚(《周原出土青铜器》总0027 1976年扶风县庄白村一号窖藏),西周早期。(出自《周原出土青铜器》第3 册,第591页)

图5—5 目纹觚(《周原出土青铜器》总0093 1976年扶风县庄白村一号窖藏)西周早期。(出自《周原出土青铜器》第3 册,第591页)

如果沿用“刻画器”的解释思路,再联系器物的实际功能,我们或许可以对“黄彝”产生一些新的思考。从功能上看,祼(灌)礼中使用的酒器,无论是鸡彝鸟彝、斝彝黄彝,还是虎彝蜼彝,应该都是大口或敞口的尊形器,用途是便于溢出“鬱气”,散发芳草的香味。马承源先生讲,尊形酒器有“有肩大口尊”“觚形尊”“鸟兽尊”三大类,“六彝”应该就在这三种器形之内。9马承源主编,《中国青铜器》,上海古籍出版社,1988年,第198页。按照刻画器的思路,“鸡彝鸟彝、斝彝黄彝”,应该是有肩大口尊,而非“象全体之形”的鸟兽尊,这一点在考古材料中也可以得到支持。但实际情况可能远比我们的推测复杂,刻画尊和象形尊并用的情况可能更合乎实情。

而祼礼中使用的“六彝”,又明显可分两类,一类是鸟兽尊或鸟兽纹样尊,如鸡彝鸟彝、虎彝蜼彝,而斝彝黄彝则另为一类。关于斝形器,经王国维《说斝》一文考证,及大量出土器物验证,基本上已成定论。但“黄彝”或“黄目尊”却一直令人困惑。

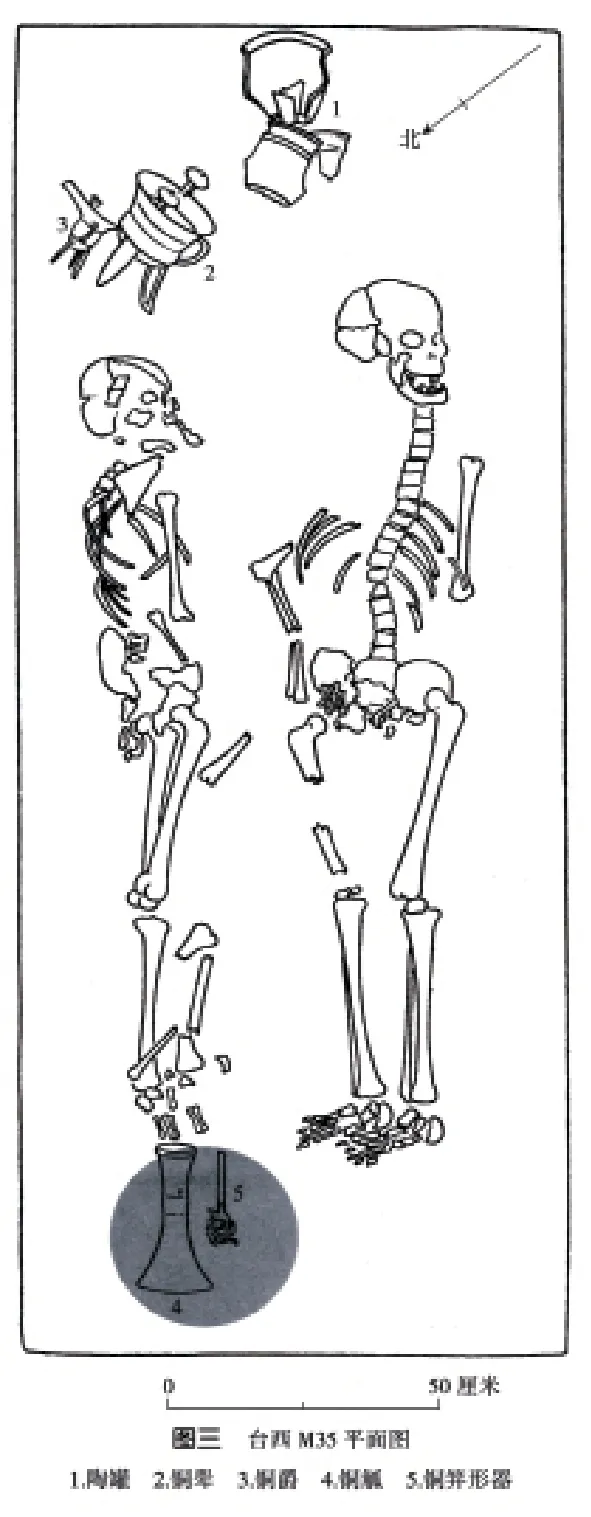

在此,笔者有一个极为肤浅的推测,即“黄彝”或有可能是觚形礼器。这样讲,是因为从视觉样式上判断,从觚形酒器中可以频繁看到脱离动物形体而存在的目纹(图5),这也是觚形器比较明显的一个特征。此外,觚的命名本身就存在问题,要理解它的功能,我们还是应该把它在此还原为敞口尊形器。容庚先生说:“今之所称为觚者,其名定自宋人,腹小而口侈,所容不多,饮酒时易四溢;且腹下或有铃,有端拱之意,与他饮器不类,则觚是否为觚,不无可疑。姑沿旧称以俟他日之论定耳。”10容庚,《商周彝器通考》下编第二章,上海人民出版社,2008年,第306页。依照这一见解,觚不当为实用之饮器,而应该是有特殊意义的礼器。在殷墟时代就出现以觚形酒器为礼器的明确证据,在〈试论妇好墓“铜尺形器”的功用——兼谈商周青铜爵、觚的使用〉这篇文章中,我们还看到了铜爵、铜觚与祼礼中所使用的铜柶相组合的证据(图6)。11参见何毓灵、马春梅,〈试论妇好墓“铜尺形器”的功用——兼谈商周青铜爵、觚的使用〉,《文物》2016年第12 期,第54页。

图6 妇好墓,台西M35 平面图(出自自何毓灵、马春梅,〈试论妇好墓“铜尺形器”的功用——兼谈商周青铜爵、觚的使用〉,《文物》,2016年第12 期,第54页)

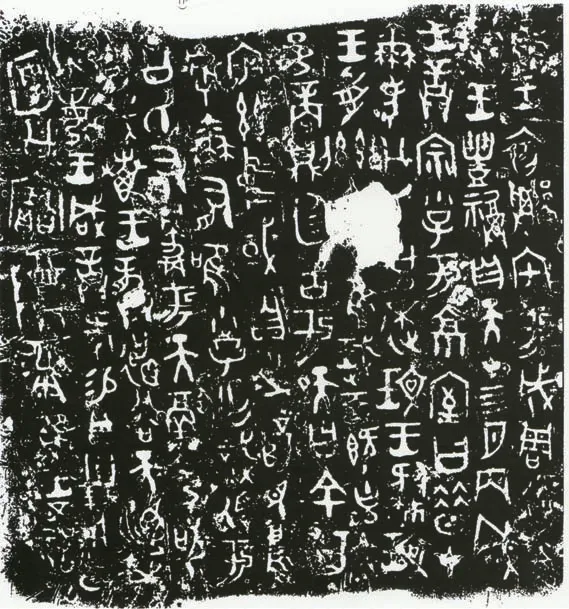

图7—1 内史毫丰觚(同)(出自吴镇烽,〈内史毫丰同的初步研究〉,《考古与文物》,2010年第2 期,封三)

图7—2 内史毫丰觚(同)铭文

图7—3 内史毫丰觚(同)拓片

李济先生曾讲:

觚形器与爵形器的普遍存在,并成了一对分不开的伙伴,这一结合遵守一种极严格的匹配律:有一“觚”必有一“爵”,有二“爵”必有二“觚”;M331 的三件觚形器,虽只有一件三足的爵形器相伴,却另有两件四足爵形器作陪,故算起来,仍是照一一相随的例,同时这也可以证明,在功能方面,四足爵与三足爵大概没有分别。12李济,〈记小屯出土之青铜器〉,《中国考古学报》第三册,民国37年,第79—80页。

爵和觚组合使用,其背后有一个漫长的历史过程,最后形成了具有特殊含义的组合,即《周礼》中所说的:“秋尝冬烝,祼用斝彝、黄彝,皆有舟。”这里的斝彝与我们习惯上所认知的“爵”是同一类器物13与觚一样,所谓的“爵”,其命名也存在着很多问题,参见李春桃,〈从斗形爵的称谓谈到三足爵的命名〉,载《中央研究院历史语言研究所集刊》第八十九本第一分,2018年,第47—117页。,黄彝则为刻划或铸造有目纹的敞口尊,而且极有可能就是“觚”。

觚形酒器是礼器,且仅可能用于祼礼,这一点非常重要。我们可以举出一个带有铭文的、明确用作祼(灌)礼的觚形器——西周早期的内史亳豊(礼)觚(图7),这件器物圈足内壁铸铭文14 字:

图8—1 何尊 (《陕西金文集成》0745)西周早期。高39cm,口径28.6cm,重14.6kg。(出自张天恩主编,《陕西金文集成》第7 册,三秦出版社,2016年,第99页)

图8—2 何尊铭文拓片

这件器物是典型的“觚”形器,高圈足,腹部和圈足铸有四道扉棱。中间有一目纹,以松石镶嵌。器物自铭为“同”,如鼎、斝一样,是一个象形字——把“同”解释为“爵”,古代经师一直有此说法,但器形一直不明,从这件“内史亳豊(礼)觚”来看,宋代学者所说的“觚”就是古代经师所说的“同”。

觚从实用的饮器到用作祼礼的礼器,期间经历了漫长的过程,关于这一点,我们还可以引用考古学者的看法:“铜觚产生之前,就有木觚、陶觚、漆觚等,早期的觚形器无疑是饮器……从中商、晚商直到西周时期,铜觚腹部越来越细,口沿外侈成喇叭状,高大精美者饰通体的扉棱。如果仍用其饮酒,要做到酒不外溢尽饮到口中,几乎是不可能的……殷墟到西周早中期之时的铜爵、觚最主要的功能是‘礼器’,用于各种祭祀、礼仪场合,许多功能都是象征性的。”14同注11,第56页。

“觚”形器上有独立的目纹,而且用于祼礼。如果回到“六彝”的语境,鸡彝、鸟彝、虎彝、蜼彝都是“鸟兽尊”或“鸟兽纹尊”,斝彝器形已经明确,那么,剩下的用作祼礼的“黄彝”只能是前面提到的用作祼礼的“内史亳豊(礼)觚”这一类酒器——至少在逻辑上应该如此吧。

各种“同”字形的尊,如何尊(图8),以及尊的变体——“觚”,应该最接近祼礼中的“黄彝”——何尊上的铭文记载也提到了祼礼。

以上是笔者对“黄目”的粗糙猜想,我们在器型、铭文上做了推论,最后还想就“黄目”图案略作阐发。吕大临在《考古图》中著录了一件“祖丁彝”,其释文中说:“上为两目,中为兕牛,下为两册,纯作画像,时方尚质故也。至周有黄目尊、牺尊,盖法始于此,而分以名尊,广备礼乎。”15吕大临提到的“两目”,在薛尚功和黄伯思那里被释为“瞿”字,但《宣和博古图》对此进行了质疑,称“商器以父铭者多矣,瞿则莫详其为谁”。《西清古鉴》卷十五卣一“商瞿卣”一条,“则引《竹书纪年》注,定瞿为武乙之名”。这种解释,或许忽视了上古社会图像存在的独立意义。(图9)

图9 “祖丁彝”及释文(出自[宋]吕大临,《亦政堂重修考古图》卷四清乾隆十七年(1752)黄氏亦政堂校刊本,叶二十二正背)

尊、彝上的黄目,是刻人目为饰,寓意为提前查知鬼神的降临。如果夸张地讲,黄目尊或许仅指有眼睛图案的觚形酒器,而“黄”或有可能是指制作的工艺,即器物整体呈金黄色(图10)。《礼记·郊特牲》中说:“黄目,鬱气之上尊也。”孔颖达疏:“祭祀时列之最,在诸尊之上,故云上也。”关于黄目尊“察知神明”的含义,裴度〈黄目樽赋〉即有非常好的说明,我们不妨读一下全文:

图10 父乙觚,西周早期

黄目樽赋

(以“清庙之气,所以礼神”为韵)

圣人之制祭也,因物达情,比象配类。尽内心之享礼,定黄目之彝器。居樽之上,察神之至。黄其色,保纯固于中央;目以名,洞清明于幽邃。将以赞禘祫,报天地。成形而百代犹传,遍祭而万灵具醉。懿夫周礼尽在,殷荐孔明。郁鬯馨而外达,湛醪华而内清。濩落为用,昭彰表诚。自可配于龙勺,焉取俦于兕觥。当其霜露盛时,金石奏庙。告虔之始,在物居要。动明酌而曼醁腾光,澄旧污而圆规纳照。且《礼经》所纪,象设有以。首瑚琏之序,助宗庙之美。体含宏,足擎跽。从祝之献,而如鼎之峙。精气皎于外饰,黄润艳于通理。严敬而挹,且见夫爵盈;明德之歆,讵闻乎罍耻。若乃笾豆并置,陶匏共陈。亦可以备观光之祭法,摅素怀于蜡宾。酌其中,谅明明之取义;华其睆,将属属以交神。至于夜燎之时,宿设之所。含霜若丽夫金质,导气更宜夫桂醑。自合礼于宗彝,匪齐名于杜举。是知纯嘏将降,明禋在兹。达臭阴于勿勿,驻灵驾之偲偲。尚礼然也,明王用之。方今乐和同,礼无体。粢盛式务,郁器光启。客有习于声诗,愿奉樽而观礼。16[清]董诰辑,《全唐文》卷五百三十七,清嘉庆内府刻本,叶三背至叶四背。

裴度的赋文,值得我们重视,在古典文化中,诗赋一类代表的是“活的传统”。

黄目尊和牺尊为《周礼》所设定,带有极强的“观念性”。可以想见,这类器物在形制、纹样上必然会延续殷商器物的信息,而殷商器物的固有意义同时也会叠加、附着到周人的礼器上。如此一来,“观念”和用以表达观念的器物之间就存在着一种紧张关系。比如,依照《周礼》,黄彝上的目纹应该是“人目”,但实际存在的各类礼器中,都是人目、兽目、“神目”混用,夏、商时期久已流行的各种目纹在周代觚、甗一类礼器中同时存在。同样,汉以后的学者对“黄目”的解读也存在着类似困惑。之所以有千差万别的解释,还是因为各类实物和头脑中的观念难以准确对应。宋儒也是如此,翟耆年《籀史》中提到,徽宗政和癸巳(1113),“获黄目尊于浚都”,从这个被特殊记录的事件可以推想观念与图像准确匹配的难度。在西方,早期基督教美术大量沿用古罗马的异教图像,给观看者、研究者带来的也是同一种困惑。

近代以来,西方学者对中国青铜器中“黄目”及“饕餮纹”亦产生过兴趣,而他们所给出的解释恰好反映了西方艺术史学科成立之初所秉持的“一元论”气质,17蔡元培曾提到过的德国美术史家“侯耳氏”——弗里德里希·希尔特[Friedrich Hirth]在《论中国艺术中的外来影响》[über fremde Einflüsse in der chinesischen Kunst]中,援引《西清古鉴》中的饕餮纹做了一个判断:“……在依据古代献祭仪式的目的而发展起来的某些形式的器物上,我们发现了某些反复出现的装饰,决不能宣称它们借用自一个更早期的外来文化,正是由于那个缘故,必须认为这些装饰是真正的中国的。有这样一种装饰以一种风格化的、类似猫科动物的作怪相的面具的形式出现在所有这些器物的较大一面,它是怪物饕餮的再现,暴食的象征,它的出现是要告诫他否则会面临什么,以此提醒圣器的主人保持俭朴的生活。”然而,弗朗茨·维克霍夫[Franz Wickhoff]却给出了截然相反的解释,他说:“希腊的眼形花瓶,它们的倾斜的眼睛类似于东方脸型的眼睛,因此完全可能对中国人很有吸引力。于是中国人在每一个条纹中都画进了这双眼睛,用波曲纹填充表面, 眼形花瓶同样表明了这种文化传播所发生的时代:它们可追溯到公元前6世纪下半叶,在这个时期雅典土陶器出口处于显著的高潮。”维克霍夫接下来的判断更令人吃惊:“希腊器皿的大量出口也引起了西方的伊特鲁里亚艺术的风格变化,在东方产生了中国艺术。倘若现在我们在对中国的全面考察的过程中在那里和在意大利一样发现了黑像花瓶的碎片,这并不会令我惊讶。因此是雅典艺术长驱直入传到中国,赋予这个遥远的民族以风格。”在这里,我们只要说两点事实,就足以对维克霍夫奔放的想象力加以约束,一是中国迄今没有“和在意大利一样发现了黑像花瓶的碎片”,二是中国青铜器 “黄目”“饕餮”纹样出现的时间要远远早于公元前6世纪下半叶,也就是说,希腊的眼形花瓶完全是“黄目”“饕餮”纹样的变体,甚至“它们的倾斜的眼睛类似于东方脸型的眼睛”。前引希尔特、维克霍夫的文字均出自维克霍夫《论艺术普遍进化的历史一致性》。Wickhoff, Franz.“On the Historical Unity in the UniversalEvolution of Art”(1898).German Essays on Art History.ed.Gert Schiff, trans.Peter Wortsman, New York,1988。中文译文均采自范景中主编,《美术史的形状》,中国美术学院出版社,2003年,第261—264页。正是在这篇文章中,维克霍夫提出了世界美术史研究的纲领——与当代英国艺术史家约翰·奥奈恩斯[John Onians]截然相反的纲领——即,人类视觉艺术的创造具有历史的统一性,西方艺术与远东艺术具有共同的源头,都可以追溯到希腊艺术,我们知道,和维克霍夫秉持相同信念的就是他的同事阿洛伊斯·李格尔[Alois Riegl],而后者在日本和中国的影响要更大。这部分就不在正文中论述了,感兴趣的读者可以看一下注释。