古代妇科医籍痛经方剂的传承与发展❋

2021-05-27韩云鹏武密山李渡华侯芳洁邢志峰顾作林袁同山韩红伟邓国兴

韩云鹏,武密山,2,李渡华,杨 阳,侯芳洁,邢志峰,顾作林,袁同山,韩红伟,邓国兴Δ

(1. 河北中医学院,石家庄 050200; 2. 河北省心脑血管病中医药防治研究重点实验室,石家庄 050200; 3. 河北医科大学,石家庄 050017)

痛经是指妇女正值经期或经行前后出现周期性下腹疼痛或伴腰骶酸痛,严重时甚至影响正常的工作与生活[1]。中医对痛经的治疗具有很大的优势,探寻古代主要妇科医籍中痛经方药的配伍规律、历史传承与发展脉络,以期指导临床遣方用药。

1 资料与方法

1.1 资料来源

本研究资料选取宋代至清代的主要妇科医籍,收集治疗痛经的方剂,包括宋代的《女科百问》《妇人大全良方》《坤元是保》,明代的《黄氏女科》《济阴纲目》《万氏妇人科》《女科证治准绳》《妇人规》《女科精要》《女科撮要》《广嗣须知》《女科百效全书》,清代的《女科经论》《妇科心法要诀》《女科指掌》《傅青主女科》《妇科秘书》《女科切要》《女科秘要》《妇科秘方》《秘传女科》《坤中之要》等22部妇科医学专著。

1.2 纳入标准

具有治疗痛经的口服方剂;有明确方剂名称、药物组成、药物用量和主治病证。共收集到治疗痛经的内服方剂157首,选取方名、药物兼备者146首。

1.3 排除标准

主治证型不明确或针对性不强的方剂;无药物组成或药物组成不完整的方剂;虽有治疗痛经的作用但主治不是痛经的方剂;外用方。

1.4 处理方法

1.4.1 查阅搜集方剂 运用传统文献学方法查阅古今主要妇科文献,搜集整理相关治疗痛经的方药。

1.4.2 规范化处理 将收集到方剂的方名、药名、剂量、主治证型、用药频率、药物炮制、功用以及气味归经进行整理规范。依据《中华人民共和国药典》[2]标准对相关药物进行规范化校正,中药名进行统一规范,如当归、归身统一为当归,白芍、白芍药、杭芍炭统一为白芍,赤芍药统一为赤芍,丹皮、粉丹皮统一为牡丹皮,延胡索、玄胡索、元胡索、元胡统一为元胡,巴戟、巴戟肉统一为巴戟天,白茯苓统一为茯苓,缩砂统一为缩砂仁,枣仁统一为酸枣仁,姜、生姜、老生姜统一为生姜,生地、熟地、大熟地统一为地黄,山萸肉统一为山茱萸,三棱、京三棱统一为三棱,官桂、桂心、桂肉统一为肉桂,片子姜黄统一为片姜黄等。

1.5 统计学方法

运用Excel 2010软件建立痛经方药数据库,采用SPSS22.0统计软件进行统计分析,统计痛经证型、常用药物,了解药物的联系,探索方剂配伍规律与历史传承发展脉络。

2 结果

2.1 证型与方剂数量统计

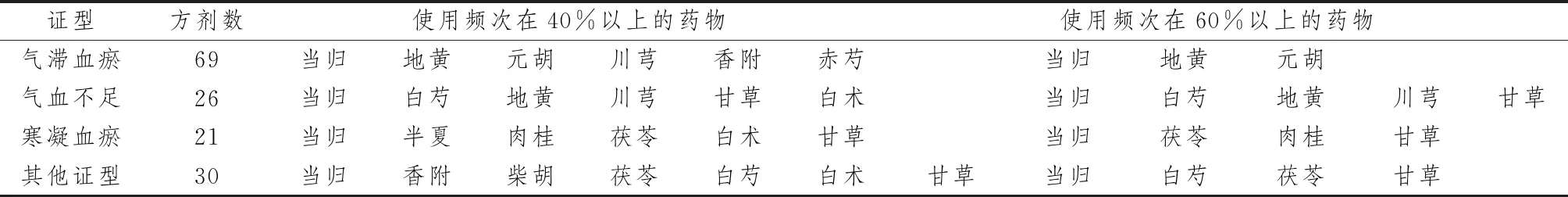

根据医籍中的病症描述,将146首方剂所治疗的痛经概括为气滞血瘀、寒凝血瘀、气血不足、风寒客络、热灼血瘀、肝郁肾虚、气虚血瘀等证型。表1、2示,气滞血瘀型痛经最多(47%),其次是气血不足型(18%)。且按朝代统计发现,宋代关于痛经的分型较少,明代出现肝郁血虚、血瘀有热证型,清代辨证分型最多,首见肾虚的论述以气滞血瘀证和虚证痛经(气血不足、肾虚)最为多见,出现气滞血瘀挟痰、气滞血瘀血热等复杂病机的描述。

表1 痛经证型及常用药物统计

表2 历代证型与方剂数量统计(首)

2.2 妇科医籍与痛经类方统计

表3示,妇科医籍以宋代最少,清代最多,明代医籍中针对痛经的方剂数量最多。表4示,出现次数最多的方剂为四物汤类方、交加散类方、温经汤、归脾汤类方、琥珀散、八物汤类方等,以养血活血、化瘀止痛为主,共计66首方剂占全部方剂的45%。

表3 历代妇科医籍与痛经方药数量统计

表4 常用方剂数量统计(首)

2.3 主要药物使用频次统计

表5示,痛经方中总共使用中药112味,使用次数共有1173次。使用频次在8次以上的有33味药,占统计全部药物的29%,使用频次达967次占82%,是宋以后至清代妇科医籍中治疗痛经的主要药物。使用次数最多的8味药分别是当归、地黄、白芍、川芎、甘草、元胡、香附、生姜,是治疗痛经的核心药物。排在第一位的是当归,共有107首方剂中用到当归(73%)。

2.4 历代高频药物统计

表6示,收集到宋代治疗痛经的药物有21味,明代95味,清代92味,每个朝代高频药物均包含当归、地黄、川芎、白芍、生姜、牡丹皮、肉桂、香附、牛膝、桃仁、赤芍、大枣、酒等。明代、清代出现的药物有阿胶、巴戟天、白扁豆、白果、白芥子、白芷、半夏、苍术、杜仲、发余炭、防风、高良姜、藁本、黑豆、黑芥穗等。

表5 主要药物使用频率统计

表6 历代高频药物统计比较

2.5 核心药物的关联规则统计

将核心药物进行关联规则,统计各项集之间的潜在关联。有当归出现时,地黄最常出现(58%),说明当归与地黄关联度最大;与地黄、白芍、川芎、甘草、元胡、香附、生姜关联度最大的药物均为当归,说明地黄、白芍、川芎、甘草、元胡、香附、生姜均与当归关联度最高,图1选取前6味中药为例。

地黄a

当归a

当归a

当归a

当归a

图1 核心药物关联规则统计

2.6 核心药物的传统功效与现代药理相关性统计

表7示,核心药物的功效均可止痛,当归、白芍、甘草、川芎、元胡、香附有直接的止痛功效,地黄通过补血养荣而间接止痛,生姜通过疏散风寒而间接止痛。现代药理研究发现,当归、白芍、川芎、元胡、甘草均有明显的止痛作用[3-8],地黄[9]止血活血,生姜[10]抗炎、抗血小板聚集,一定程度上可减轻瘀血阻滞。

表7 核心药物传统功效与现代药理相关性比较

3 讨论

3.1 从方书收载情况看痛经方剂的传承脉络

古代医籍是方剂传承最重要的载体,历代方书对同一方剂的收载情况,大致可以反映出1首方剂的传承过程。唐代以后妇科医籍中涉及到“痛经”的治疗,运用最多的方剂为四物汤、八物汤、琥珀散、温经汤、交加散、归脾汤等以养血活血、化瘀止痛的方剂及其类方为主,其中四物汤、琥珀散、温经汤、八物汤在宋代妇科医籍中即已出现。四物汤方最早记载于唐·蔺道人所著《仙授理伤续断秘方》,具有补血功效[11]。宋代《坤元是保》善用四物汤,其云:“调经、胎前、产后,悉以此方加减,真女科司总也”[12];明代《万氏妇人科》以四物汤类方桃红四物汤用于气滞血瘀痛经[13],《女科证治准绳》以四物汤加人参、白术治疗思虑伤脾血虚的痛经[14],《女科百效全书》治疗月水行止腹痛、思虑伤血者,四物汤加参、术[15];清代《女科指掌》中以四物汤加木香、槟榔、苦楝、延胡索治疗血虚气滞型痛经[16]。

琥珀散在《女科百问》中治疗刺痛剧烈的血瘀痛经[17],在明代《女科证治准绳》[14]、清代《妇科心法要诀》《女科指掌》等医籍中亦均有记载[18-19]。归脾汤原载于宋代《济生方》(无当归、远志),原治思虑过度、劳伤心脾、健忘怔忡之症[20],经明·薛己增补当归、远志后,用于月经不调、惊悸盗汗等证。《女科证治准绳》中归脾汤加柴胡、栀子治疗思虑伤气之痛经,若兼肝郁则加逍遥散[14];清代《妇科秘书》中气血不足兼有寒凝者,归脾汤加小茴香、吴茱萸[21]。这些方剂加减化裁的类方层出不穷,经久不衰,经过了无数的临床考验。后世医家据临证实践而不断扩充,广为收录流传,具有清晰的传承与发展脉络。

3.2 从方剂数量增长看妇女地位的提高

宋代的妇科医籍较少,搜集到3部记载痛经方12首;明代的妇科医籍增多,共搜集到妇科专著9部,记载痛经方85首;清代的妇科医籍仍在稳步增长,搜集到10部,记载痛经方49首。宋代的皇帝有很多都喜欢医药,不但支持而且自己积极参与其中。宋徽宗为《圣济经》写了绪言,国家成立了“校正医书局”,把以往的一些医书整理出版,有助于医籍的保存。在这个时期很多的医学大家在制法、方剂上都有创新。不过专门的妇科医籍较少,搜集到的有3部;明代侧重在方药共融发展,药方发展当中互相影响,是中医学发展历史上进步很快的时期,方剂很多,妇科医籍也明显增多。清代是中医方剂由博返约、规范整理发展的时期,书籍得到了很大的整理保存。清代以前书籍较少,其中固然有因朝代久远、医籍不易保存的因素,但随着时代的发展,医家对妇产科的不断重视,也是妇科专著逐渐增多不可忽视的原因。治疗痛经的方剂也明显增多,侧面反映了妇女地位逐渐提高。

3.3 从药物变化看痛经证型的增加

明代痛经方剂使用的药物较宋代大大增多,清代延续了明代的用药特点,并新增一些药物,如阿胶、巴戟天、白扁豆、白果、白芥子、白芷、半夏、苍术、杜仲、发余炭、防风、高良姜、藁本、黑豆、黑芥穗、红花、桔梗、苦楝、莲子、木瓜、黄连、黄芩、苏木、吴茱萸、五灵脂、瓦垄子、紫薇花等。随着时代的变迁,一些新的疗效确切治疗痛经的药物逐渐被认识和使用,说明中医对药物功用的全面认识是一个渐进过程,需要长期实践经验的积累。药物的增长从侧面反映出痛经证型的增加。明代以前,医家认为痛经的发生总在虚瘀二字,虚责之于气血不足,瘀责之于气滞或寒凝血瘀。随着中药理论与实践的发展,医家认识到更多的药物治疗痛经,并逐渐从不同的角度进行论治,痛经的证型明显增加。迨至明代,医家认为血虚有热,肝郁血虚、寒湿阻滞皆可造成痛经。脏腑辨证痛经的增加,将以五脏为中心的思想融入到妇科病症诊治中。清代出现了气滞血瘀挟痰、气滞血瘀血热等复杂证型,以及肾虚肝郁、肝肾不足,在痛经的治疗方面注意调理脏腑功能。肾主生殖,“经水出诸肾”;肝主疏泄,“女子以肝为先天”,月经期使胞宫泻而不藏,经血下行排出为顺,若肝失条达、冲任胞脉受阻、血行不畅、不通则痛;“脾为气血生化之源”“妇人经水与乳,俱由脾胃所生”,脾虚气血不足,胞宫失养,不荣则痛。故认为妇女痛经关系最密切的脏腑当责之于肝脾肾,尤以肝脾二脏为重。这是妇科痛经理论的一大进步。

3.4 从核心药物看古代痛经方剂的配伍特点

古代痛经方剂核心药物为当归、地黄、白芍、川芎、元胡、香附、甘草、生姜等。中医传统理论认为,当归、白芍、川芎、元胡、香附、甘草均有明显的治疗止痛功效,地黄滋阴养血,生姜散寒。现代药理学的研究与此相吻合,在一定程度能够运用现代理论对核心药物的配伍使用进行解释,药物的配伍使用具有合理性和科学性。以关联规则法分析痛经8味核心药物的关系,当归、地黄、白芍、川芎关联度最高,其次为当归与元胡、甘草、香附等关联度较为密切。当归与地黄在痛经方里出现的频率最高,而且两药最容易同时配伍出现,是治疗痛经的核心药对。当归主入肝脾经,补肝血,地黄入肝肾经,益肾精,肝肾同源,精血互化,精血充盛则胞脉调畅,月事如常,二药治疗痛经相辅相成。药物归经用于说明药物作用对机体某部分的选择性,可以把药物的作用与人体的脏腑经络密切联系起来。治疗痛经常用药物的归经主要是肝经、脾经,说明这些药物作用关系密切的脏腑是肝脾。总体药性偏温补,多为甘味辛味药。甘“能补、能缓”,可补益和缓急止痛;辛“能散、能行”,可发散郁滞、行气行血,古代对痛经的治疗体现了“甘补辛行”的用药特点。

3.5 从当归使用看古代妇科医籍痛经第一药

中医药典籍对当归多有记载。《神农本草经》:“当归,味甘温,主咳逆上气……妇人漏下绝子。[22]”《名医别录》:“补五脏,生肌肉。[23]”《本草纲目》:“治头痛,心腹诸痛,润肠胃筋骨皮肤……和血补血。[24]”《医学衷中参西录》:“为生血、活血之主药,而又能宣通气分,使气血各有所归,故名当归。[25]”历代医家对当归十分推崇。当归味甘辛、性温,归肝、心、脾经,主要功效是补血活血、调经止痛、润肠通便,补血的同时又可活血,使补而不滞。在妇科疾病的治疗中,当归功效卓著,素有妇科“圣药”之说又可止痛,现代药理研究也证实当归调血止痛的作用。在古今妇科医籍治疗痛经的方剂中,使用当归的方剂将近3/4,无药能出其右,充分证明当归在痛经治疗中的重要地位,因此当归作为治疗痛经的第一药、核心药当之无愧。

然而当归虽是历代必不可少的调经妙药,却不是每一种痛经皆可用之。在146首痛经方中,有107首方剂使用了当归(73%),余39首未用当归,如温脐化湿汤、万病丸、保阴煎去续断方、桂枝桃仁汤、地黄通经丸、元胡散、抑气散、失笑散、加味乌药汤、蠲痛散等。分析其未用当归的原因,其方所治痛经病证为寒湿、气滞血实有火或多痰、瘀血成块甚至成癥、风寒伤脾、血燥有热、气机阻滞等。外感风寒湿者,若气血尚盛不宜用当归,因当归补血易留邪;血实有火、血燥有热则不可用当归,当归性温易助热;瘀血成癥者不必用当归,因当归长于活血弱于祛癥,不若直接使用化瘀消癥药;气机阻滞不通则痛者不需用当归,因病在气分未伤及血分也。

综上,本研究对古代妇科医籍中痛经方剂的组方配伍规律与传承发展进行了全面总结,发现历代对痛经的辨证分型与治法、对方药的选用都有清晰的传承与发展脉络。痛经证型以气滞血瘀、气血不足型为多,治疗以养血活血、行气化瘀为要,常用方以四物汤、八物汤、交加散等类方为主,用药以当归、地黄、白芍、川芎、甘草、香附、元胡、生姜为核心,第一药以当归为首。