不同刮痧力度对大鼠皮肤形态及5-羟色胺、肥大细胞表达变化的比较研究❋

2021-05-27杨昆吾杨金生徐东升王莹莹陈淑敏

杨昆吾,杨金生,徐东升,王莹莹△,刘 惠,陈淑敏,吉 佳

(1. 陕西中医药大学,陕西 咸阳 712046; 2.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;3.中国中医科学院针灸研究所,北京 100700)

刮痧是指在中医经络腧穴理论指导下,使用不同材质与形状的刮痧器具,在体表进行相应的手法刮拭,以防治疾病的中医外治法[1]。中医学认为,刮痧是通过刺激穴位、皮肤经络,将体内邪气驱逐出体表,从而达到活血通络、增强脏腑功能的作用[2],不仅在临床上应用广泛,而且在养生保健方面也发挥着重要作用[3-5]。通过现代研究发现,运用刮痧板刺激穴区可使其刺激部位的微细血管扩大或破裂, 从而使皮肤产生形态变化形成“痧象”,作为一种刺激源激活并持续发挥生物学效应[6]。有学者[7]观察到,刮痧可以增加人体刮拭区域局部皮肤微循环,以达到缓解疼痛的作用。Spohn D等[8]认为,刮痧作用的产生是通过对局部皮肤的刺激,使皮肤和血管感受器产生反射,随后传导至中枢神经系统,对其兴奋和抑制过程起到平衡作用,强化对机体的调节和控制。我们前期的临床研究表明,循经和“出痧”是影响临床疗效的重要因素[9]。然而目前对于刮痧机制的研究、对于刮痧力度都没有一个准确的说明。现有的国家标准在刮痧力度方面,也缺少明确的量化标准,导致临床只能根据医生自己的经验和习惯对患者进行刮痧,这使得刮痧在临床规范应用与理论研究方面的发展受到制约,也影响了国际上对于刮痧的认可程度和传播[10]。

本研究认为刮痧力度的大小,是决定刮痧治疗效果的主要因素之一,在确保刮痧的次数、时间、频率等相对一致的情况下,运用自行研制的刮痧力度检测仪,探索不同力度(强度)对刮痧效果的影响具有实际意义。本研究的实验方案已通过中国中医科学院针灸研究所动物伦理委员会审查批准,实验动物伦理学审查批准号中科针伦D2019-12-25-1。

1 材料与方法

1.1 动物与分组

清洁级成年雄性SD大鼠24只,体质量(220±10)g,随机分为正常组、轻刮痧组、中刮痧组和重刮痧组每组各6只。实验动物由中国医学科学院动物所提供,实验动物许可证号SCKX(京)2016-0001。在中国中医科学院针灸研究所动物房(清洁级)喂养,自然照明,自由摄食饮水。实验过程参照并严格遵循2006年国家发布的《关于善待实验动物的指导性意见》[11]进行开展。

1.2 试剂与仪器

异氟烷(中国九派制药有限公司);羊抗5-HT抗体(批号ab66047),美国Abcam公司;小鼠抗Mast cell抗体(批号ab2378),美国Abcam公司;Alexa 594荧光素化的驴抗小鼠抗体,美国Molecular Probes公司;Alexa 594荧光素化的驴抗羊抗体,美国Molecular Probes公司;核酸特异性荧光染料 DAPI,美国Mo-lecular Probes公司;Alexa 488 荧光素化的鬼笔环肽,美国MolecularProbes公司。

Matrx VMR小动物麻醉机(美国Midmark公司);Thermo FSE恒冷箱切片机(德国MicromInternational公司);BX53研究级正置显微镜(日本Olympus公司);FV 1200全光谱扫描共聚焦显微镜(日本Olympus公司);刮痧力度测量仪(天津明通世纪科技有限责任公司)。

1.3 刮痧干预

采用自行研制的刮痧力度测量仪。图1示,穴位选取大鼠右后肢“阳陵泉”穴(距后三里上外侧5 mm,腓骨小头前下方凹陷处)穴位定位参照《实验针灸学》“常用实验动物针灸穴位”[12]。剃除双后肢及下背部毛发,充分暴露“阳陵泉”穴区皮肤组织,用特制的刮痧力度测量仪对其进行干预。穴区刮拭范围控制在15 mm×10 mm,轻刮痧组使用0.4 kgf力,中刮痧组使用0.8 kgf力,重刮痧组使用1.2 kgf力,每组均刮拭20次,干预1次,完成后即刻取材。

图1 大鼠“阳陵泉”穴定位及操作

1.4 灌流取材

不同程度刮痧刺激后即刻对仍处于深度麻醉状态下的大鼠进行心脏灌流,先用0.9%氯化钠溶液冲净血液,随后灌入(320±10)mL含4%多聚甲醛和0.1 mol/L磷酸缓冲液(pH值为7.4)的固定液,约15 min灌流完毕。在灌流后大鼠右侧阳陵泉穴区分别纵向切取长约15 mm、宽约10 mm的皮肤组织,将其放置于上述同样固定液中固定2 h,再换到含25%蔗糖的0.1 mol/L PB液(pH 值为7.4)中,放置于4 ℃冰箱中约2 d,直至组织完全下沉。

1.5 荧光免疫组织化学染色

采用恒冷箱切片机进行组织切片。先用组织包埋剂将皮肤组织黏贴在支架上,待组织冻结后沿纵向制成矢状切片,厚度为20 μm,直接贴在阳离子载玻片上,然后放于室内阴干。

1.6 观察指标及检测方法

组织切片用0.1 mol/L PB液清洗3次,待组织胶清洗干净后用组化笔在组织周围画圈,将封闭液[3%驴血清,0.5% Triton X-100和0.1 mol/L PB(pH值为7.4)]用移液器滴加到组织切片上孵育,期间配置稀释液[1%驴血清、0.5% TritonX-100和0.1 mol/L PB(pH值为7.4)],1 h后移去封闭液,分别滴加羊抗5-HT抗体(1∶500)、小鼠抗MC抗体(1∶1000)的稀释液,并将装有组织切片的湿盒置于4 ℃冰箱中过夜。次日经0.1 mol/L PB液清洗3次后,加入含Alexa 594荧光素化的驴抗小鼠抗体(1∶500)、驴抗羊抗体(1∶500)、Alexa 488荧光素化的鬼笔环肽(1∶500)、核酸特异性荧光染料DAPI(1∶50000)的上述稀释液,于室温内静置2 h后,用0.1 mol/L PB液清洗3次。待组织切片风干后,滴加50%甘油,加盖玻片完成标本制作。整个操作过程中注意避光。

组织标本用荧光显微镜和共聚焦显微镜观察及拍照。图片进行标注和编辑,之后先进行局部组织皮肤形态观察,再对每组组织切片在荧光显微镜10倍视野下分别选取12个面积相同的区域进行肥大细胞(mast cell,MC)和5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)计数。

1.7 统计学方法

2 结果

2.1 不同程度刮痧对大鼠“阳陵泉”穴区局部组织皮肤的影响

图2示,轻刮痧组大鼠皮肤变化不明显,轻微发红,有少量痧点;中刮痧组出痧较多,皮肤普遍发红,皮下充血明显;重刮痧组出现一定皮肤受损并伴有皮下出血,说明重刮痧会引起皮肤组织损伤。

图2 不同力度刮痧后大鼠情况(从右至左依次为正常组、轻刮痧组、中刮痧组、重刮痧组)

2.2 不同程度刮痧对大鼠“阳陵泉”穴区局部组织免疫荧光染色检测结果

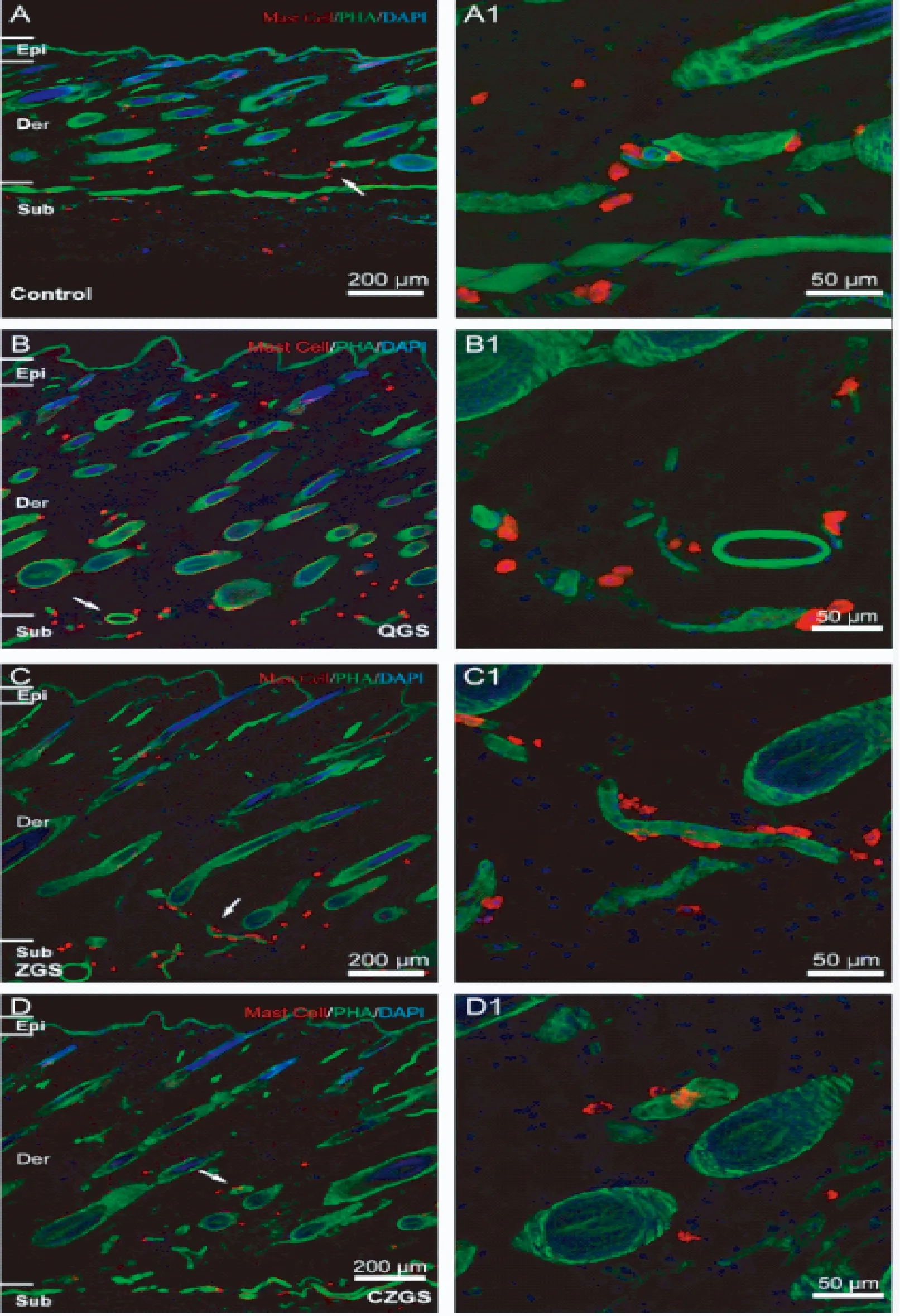

通过免疫荧光结果观察到,轻刮痧组皮肤组织形态无明显变化,中刮痧组表皮层结构排列紊乱,少数毛囊发生破裂,重刮痧组皮肤组织形态明显紊乱,毛细血管破裂,真皮下层及皮下组织未见完整血管结构。“阳陵泉”穴区局部组织的表皮层、真皮层和皮下组织均有5-HT和MC的阳性标记,与空白组比较(图3 A、5A),轻刮痧组(图3B、5B)在真皮层和皮下组织中沿毛囊与血管形成连续的增强带;中刮痧组(图3C、5C)阳性标记呈下降趋势;重刮痧组(图3D、5D)阳性标记明显减少。

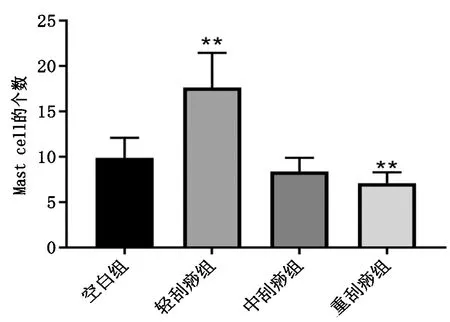

图4示,通过对5-HT和MC的阳性标记数进行统计观察到,与空白组比较轻刮痧组5-HT阳性标记数明显升高(P<0.01),中刮痧组5-HT阳性标记数无统计学意义(P>0.05),重刮痧组5-HT阳性标记数降低(P<0.05)。图6示,与空白组比较,轻刮痧组MC阳性标记数明显升高(P<0.01),中刮痧组MC阳性标记数无统计学意义(P>0.05),重刮痧组MC阳性标记数显著降低(P<0.01)。

注:空白组(A,A1);轻刮痧组(B,B1);中刮痧组(C,C1);重刮痧组(D,D1);5-HT(红);PHA(绿);DAPI(蓝)染色对比图片;Epi代表表皮层,Der代表真皮层,A1、B1、C1、D1分别为图A、B、C、D中白色方框标记处的放大图片

注:与空白组比较:轻刮痧组P<0.01,重刮痧组P<0.05

注:空白组(A,A1);轻刮痧组(B,B1);中刮痧组(C,C1);重刮痧组(D,D1);Mast cell(红),PHA(绿)、DAPI(蓝)染色对比图片;Epi代表表皮层,Der代表真皮层,A1、B1、C1、D1分别为图A、B、C、D中白色箭头标记处的放大图片

注:与空白组比较:轻刮痧组P<0.01,重刮痧组P<0.01

3 讨论

本研究对于刮痧力度测量仪的创新应用,使得刮痧操作过程中力度这一指标得以量化控制,结合荧光免疫组织化学染色,从皮肤组织形态与局部化学物质活性的变化,探究刮痧力度对于穴区局部的效应特点。通过研究结果观察到,轻刮痧(0.4 kgf)对大鼠局部皮肤表明影响不明显,仅有少量痧点,真皮层与皮下组织中5-HT和MC表达升高;中刮痧(0.8 kgf)使大鼠皮肤表面发红加重,皮下充血加重明显,5-HT和MC表达出现下降趋势;重刮痧(1.2 kgf)使得皮肤受损,并伴有皮下出血5-HT和MC表达降低。

“阳陵泉”穴为八会穴之“筋会”,属于人体筋骨疼痛与胆腑病症常用穴位,位于腓总神经分为腓浅及腓深神经处。在课题组前期研究中[13],发现该穴位皮肤较为浅薄、出痧明显、操作方便、易于观察,所以选择该穴位;同时通过研究观察到,刮痧可以使穴区局部皮肤表皮层组织增厚,毛细血管扩张。选择不同力度是基于临床应用过程中的轻刮法(补法)、中刮法(平补平泻)和重刮法(泻法)[14]。实验研究结果显示,轻刮痧(0.4 kgf)和中刮痧(0.8 kgf)不会造成局部皮肤组织形态受损,重刮痧(1.2 kgf)会引起局部皮肤组织形态受损,毛细血管破裂,造成刺激严重,说明适度的刮痧不会引起皮肤形态损伤,刮痧过力度过大可能会使皮肤受损严重。本研究从实验动物角度证明,临床上轻(补法)和中(平补平泻)手法是安全的,但是在应用重(泻法)手法时需谨慎。

现代研究表明,皮肤及其与人体所连接部分能够分泌多种激素,发挥生物学效应,并通过多种分泌机制发挥作用。该过程中刮痧可能起到推动作用[15-18]。有研究[19-20]采用刮痧法治疗坐骨神经痛患者,临床效果显著,说明刮痧缓解疼痛方面有很好的治疗作用,因此本研究选择对5-HT进行测定。5-HT作为一种外周致痛递质,参与机体痛觉、情绪、体温等多种生理功能的调节,同时分布于中枢神经系统和外周组织,参与镇痛作用的信息传导,对相关疾病的机制具有重要意义[21-22]。课题组前期研究表明,刮痧刺激可引起人体局部皮肤组织中肥大细胞(MC)发生脱颗粒现象[23]。MC作为机体的初级免疫细胞,是人体的防御系统,主要分布在皮肤真皮层及皮下组织,尤其在经穴区域数目较多,是人体免疫、内分泌、神经等系统信号的放大和调节细胞,对于维持人体系统平衡有重要作用[24]。通过实验结果观察到,轻刮痧对穴区组织中5-HT和MC的表达起到显著上调作用,中刮痧开始出现下降,重刮痧明显减少,提示刮痧的作用机制可能与其所产生的生物学效应有关。结合前期研究[25]更加肯定认为,刮痧调节穴区局部皮肤组织中化学物质的变化,可能是刮痧产生效应的重要环节之一。轻刮痧能更有效地激活穴区局部皮肤中的各类细胞,促使相关激素和活性物质的释放,有助于刮痧对人体产生良好的调节作用,但是更大力度的刮痧效果不佳,又或对于不同的机体状态能产生一定的作用,有待进一步研究。通过本研究对这2种化学物质的变化趋势说明,适度刮痧会引起局部皮肤化学物质的表达响应变化,刮痧后穴区局部组织响应不会随着刮痧力度的增加而增加,甚至出现相反的变化趋势。

综上所述,刮痧的作用与刮痧力度有着一定的联系,且轻刮痧(0.4 kgf)更适用于大鼠实验研究,有助于提升穴区局部化学物质的表达,并非力度越大越有效;重刮痧手法会对皮肤造成损伤,使局部皮肤严重受损且形态紊乱,毛细血管破裂,这可能是导致活性物质表达降低的重要原因,在临床应用时应慎重考虑。轻刮痧对于皮肤组织中5-HT的提升,推测该手法在临床应用过程中起到一定的抗炎镇痛作用,而对于MC的提升,说明该手法有助于MC在穴区聚集,推动免疫、神经、生长等因子的释放,推测有增强机体免疫力、促进机体恢复的作用;同时在课题组前期研究工作中观察到,重刮痧可增加动物与人体穴区局部血流灌注量,提高局部温度,起到促进代谢、活血通络的作用[26-28],说明该手法可能对于寒性疾病和慢性疾病恢复有一定的效果。推测穴区局部血流灌注量、温度和皮肤形态产生的变化,可能是影响穴区局部活性物质表达变化的主要因素,而力度是对于这些因素造成影响的直接原因。最后需要说明的是,本研究只局限于动物实验并且采用健康的动物模型,对于应用于人体以及不同疾病的最佳刮痧力度还需进一步考究;同时在研究过程中作为固定变量的刮痧次数也是影响刮痧程度的关键因素。在今后研究中有待进一步拓展刮痧力度、次数与出痧程度间的相互关系,为今后实验指导和科学规范刮痧的临床应用提供实验基础,促进刮痧的发展与传承。