寿州窑化妆土工艺初探

2021-05-26刘东

□刘东

化妆土是指一种敷在陶瓷器胎体表面的细腻黏土,目的是改善胎体表面光洁度,克服由于胎质粗糙而造成的釉面不匀或脱釉现象,从而提高陶瓷器的质量。 隋唐时期寿州窑运用化妆土工艺,烧制出了一批高质量的青釉、黄釉、黑釉、酱釉瓷器。 本文就寿州窑瓷器的化妆土工艺做一初步探析。

一、化妆土工艺溯源

陶瓷器上化妆土的应用十分久远,新石器时代陶器上就已见有“陶衣”的使用,如仰韶文化的彩陶“在彩绘之前,先涂上一层白色的陶衣作为衬底,以使彩绘出来的花纹更为鲜明”[1]。这种陶器表面涂上的白色陶衣,实际就是化妆土。

瓷器上使用化妆土,最早可追溯到三国两晋时期。 从目前已知考古材料,1979 年江西南昌市东吴高荣墓出土的两件青釉麻布纹盘口壶,器下部露胎处涂有一层酱褐色釉料[2],这可视为瓷器上使用化妆土的雏形;1973 年浙江衢县街路村西晋元康八年(公元298 年)墓出土的青釉碗[3],胎面施有化妆土;浙江武义县东晋时期墓葬出土的一批青釉碗,胎表上施有一层奶白色化妆土[4]。 衢县和武义县均属浙江省金华地区,这里也是婺州窑窑址分布区,衢县和武义县出土的这几批施有化妆土的青瓷器均为婺州窑早期产品,说明婺州窑在西晋晚期开始使用化妆土工艺,东晋时期得到普遍应用。

东晋时期,除了婺州窑外,邻近的越窑、德清窑都在部分青瓷中使用化妆土。 南北朝时期,采用化妆土美化瓷器的窑口更为广泛,而地理分布上则集中于南方地区。

二、寿州窑使用化妆土的年代跨度

寿州窑窑址主要分布于安徽省淮南市上窑镇窑河和高塘湖东岸一带,发现的年代最早的窑址是管家嘴窑址,年代为隋代,而更多的则为唐代窑址,如马岗、上窑镇、余家沟、东小湾、柏树林等处窑址。 淮河流域及周边地区隋唐时期墓葬、遗址中也发现了大批具有寿州窑典型特征的瓷器。

1.隋代至唐代早期

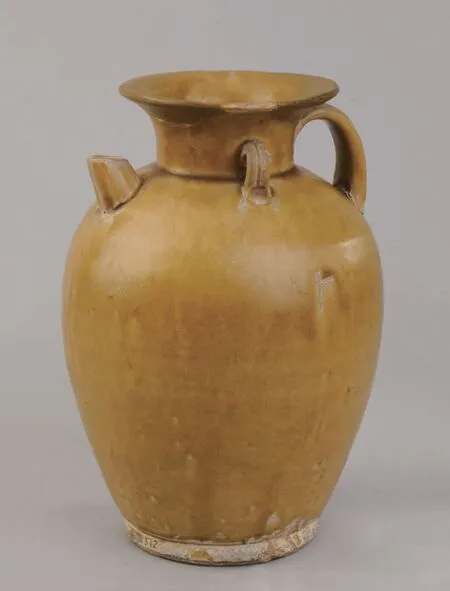

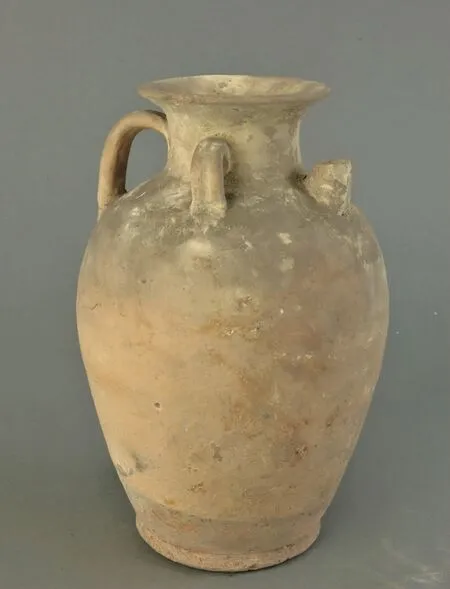

从窑址、墓葬材料分析,隋代寿州窑部分产品已采用了化妆土工艺。 如1973 年安徽亳县隋开皇二十年(公元600 年)王幹墓出土的一件寿州窑青釉四系盘口罐[5](图1),腹下部露胎处可见乳白色化妆土。 此罐出土于明确纪年墓葬,所以可作为寿州窑隋代中晚期已使用化妆土的确证。

1984 年安徽六安市平桥乡五里桥出土的一件寿州窑青釉四系盘口壶(图2),下腹部胎釉结合处见有乳白色化妆土痕迹。 这件盘口壶颈部较短,颈部仅有一道凸弦纹,这种造型特征为隋末唐初的寿州窑盘口壶产品。

淮南市博物馆收藏的一件唐代早期的寿州窑青釉四系盘口壶(图3),器身上半部施青釉,胎釉结合处及釉薄处可见乳白色化妆土。 因其所施化妆土层较厚,出现了乳白色化妆土垂流现象。

图1 寿州窑青釉四系盘口罐

图2 寿州窑青釉四系盘口壶

隋代至唐代早期,寿州窑仅在盘口壶、罐等大件器物上见有使用化妆土的产品,而碗、盏、钵、高足盘等小件器物均未发现采用化妆土工艺的。观察发现,隋代寿州窑碗、盏、钵(图4)等,因形体不大,所需胎料较少,大多选用较细腻的黏土制胎,因此它们的胎体较为细腻、洁白,釉直接施于胎体上,基本不需再施化妆土改善胎面。但这也导致胎釉结合性略差,局部位置出现了脱釉现象。

隋代寿州窑盘口壶、罐等器形硕大,胎体厚重,所需胎料极多, 早期产品也使用较细腻的黏土制胎。 而隋代后期至唐初可能随着优质黏土逐渐枯竭,大件器物的胎体质量下降,便开始使用化妆土工艺改善胎面光洁度。

2.唐代中后期

唐代中后期是寿州窑发展的高峰期,这一时期寿州窑以黄釉、黑釉产品质量最高。 唐人陆羽《茶经》中记载有“寿州瓷黄”,寿州窑是该书中提及的当时七个重要窑场之一,而《茶经》成书与修订时间在公元760—780 年前后[6],正是唐代中期。

唐代寿州窑黄釉瓷器中,釉面匀净、光润的一类产品均普遍采用先在胎上敷一层化妆土,再施釉。 如1959 年泗洪县汴河出土的寿州窑黄釉执壶(图5),黄釉发色纯正,釉面匀净、光润,胎釉结合好,几乎不见脱釉现象,外壁基本全施釉,足部外侧可以看到黄釉、白色化妆土、胎体三层物质,可知此执壶胎釉之间敷有化妆土。 这层洁白细腻的化妆土有助于使胎面更为平整、 洁白, 保证胎体对釉面的映衬效果更好,也使胎釉结合更加牢固,减少了脱釉等现象的发生,从而保证了这件黄釉执壶的品质。

图3 寿州窑青釉四系盘口壶(淮南市博物馆收藏)

图4 寿州窑青釉钵(长丰县隋墓出土)

图5 寿州窑黄釉执壶(泗洪县汴河出土)

图6 寿州窑黄釉枕底部满施化妆土

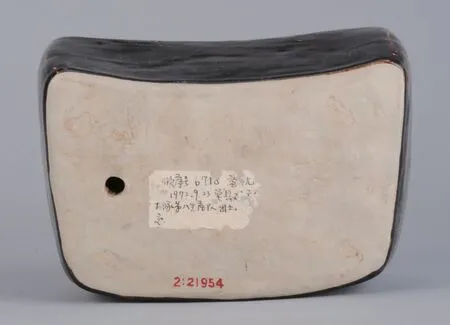

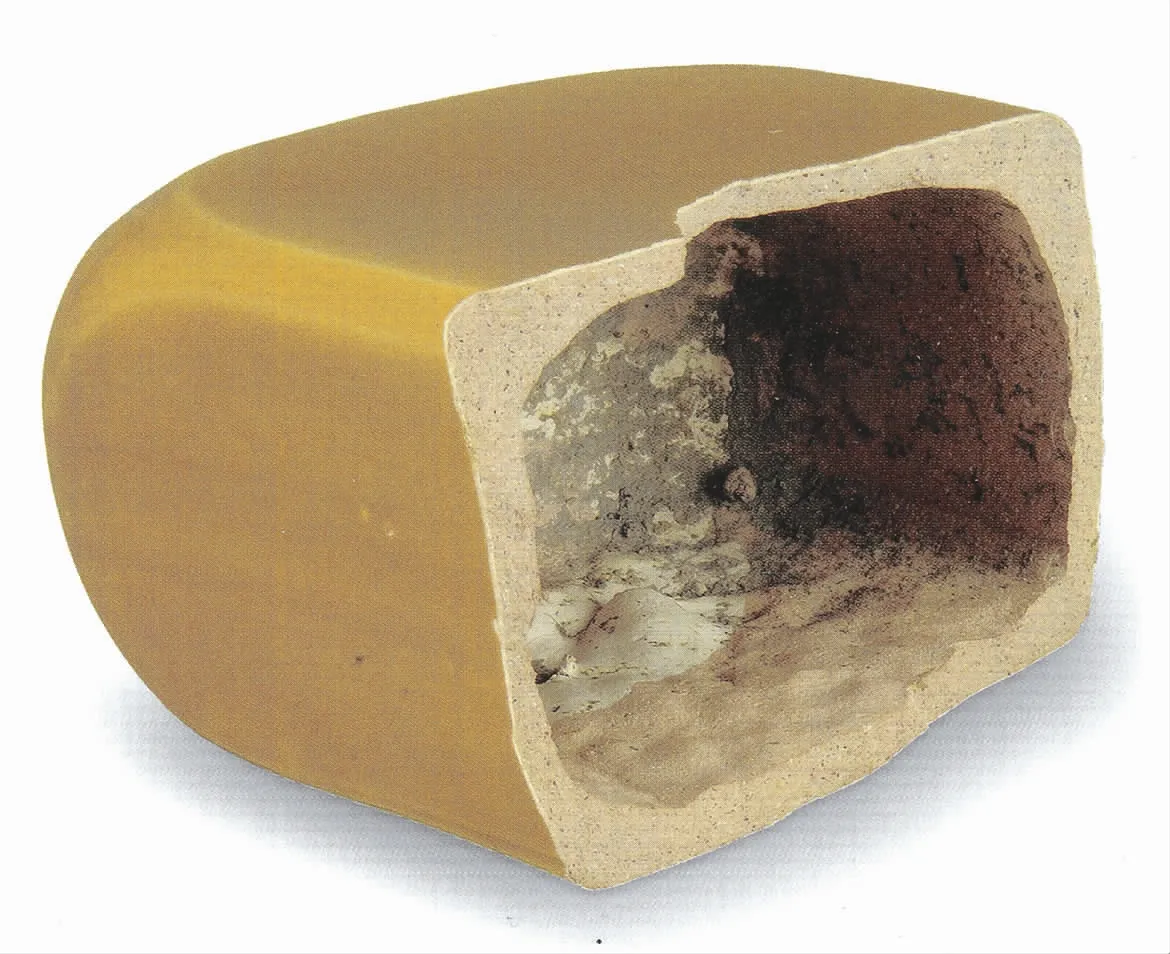

瓷枕是寿州窑瓷器中最有代表性的产品之一,无论是黄釉枕还是黑釉枕,制作都很规整。 寿州窑瓷枕的六个面一般都施有化妆土,正面与四个侧面施釉,底部不施釉但也满施化妆土,细腻洁白。(图6,图7)完整的寿州窑瓷枕胎釉结合好,不易看到釉下化妆土,而在一些残件的断面位置则可看到釉下的白色化妆土层。 如2013 年淮南市博物馆征集到的一寿州窑黄釉委角枕残件[7],横断面正好可以清晰地观察其胎釉结构,最内层为乳红色含细砂粒的胎体,最外层是纯净光润的黄釉,胎釉之间则明显可见一层洁白的化妆土层。 (图8)

3.北宋时期

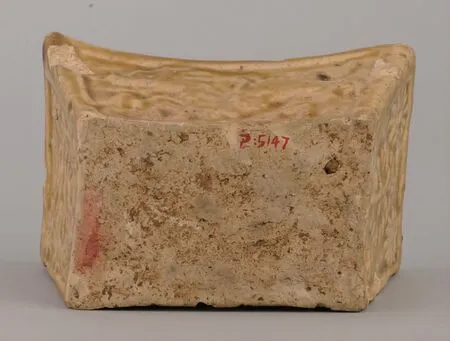

传统观点认为寿州窑停烧于唐代末期, 但近年来几件北宋“大中祥符”年号款寿州窑瓷枕的发现[8],让人们确知北宋时期寿州窑仍在烧造。

已知的几件北宋时期寿州窑瓷枕, 造型相同,均为枕面下凹、两侧上翘,侧面略呈梯形,一般称之为“元宝形枕”或“银锭形枕”。这些瓷枕釉下见有化妆土层,但底部不施釉也未施化妆土(图9),露出较粗糙的青灰色或赭红色胎体, 模印图案不清晰,制作亦不规整,远不及唐代寿州窑瓷枕。 这也显示出北宋寿州窑虽仍在烧造,但已明显呈衰落趋势。

三、寿州窑瓷器化妆土工艺特征

图7 寿州窑黑釉枕底部满施化妆土

图8 寿州窑黄釉委角枕残件

隋唐时期,施有化妆土的寿州窑壶、罐类产品,胎体与化妆土的界线一般较整齐或呈柔和的波浪曲线,推测当时寿州窑在胎体表面施化妆土主要采用“浸浆法”。先将配制好的化妆土浆状物盛于大缸内,搅拌均匀,再将拉坯成型的瓷器坯件倒置浸入缸中,化妆土浆便均匀地附着于胎体表面,拿出正置后化妆土浆会出现些许垂流现象,形成自然柔和的曲线。

唐代寿州窑瓷枕所施化妆土一般较厚,底部不施釉处也满施化妆土, 用手抚摸有极细滑的触感,白度也很高,这在同一时期其他窑口产品中是很少见的,代表着唐代寿州窑制瓷工艺的进步性。

除了白色化妆土外,唐代寿州窑产品中还发现有施其他颜色化妆土的情况。安徽博物院收藏的一件寿州窑黄釉双系执壶(图10),胎釉之间施有一层酱红色化妆土层,这种情况在唐代瓷器中是非常罕见的,值得进一步研究。

还应值得注意的是,1988 年寿州窑窑址曾发掘出土过一批施过化妆土而未施釉素烧的瓷碗,而安徽博物院收藏的执壶(图11)等典型的唐代寿州窑瓷器中也见有仅施化妆土而未施釉的产品,这说明唐代寿州窑很可能普遍采用二次烧的方法,即先施化妆土素烧,然后再施釉二次入窑焙烧。

唐代寿州窑在使用化妆土提高胎体白度和光洁度的同时,也在寻求利用化妆土进行瓷器装饰的尝试,出现了一种“化妆土层剪纸贴花”装饰技法。其工艺步骤是: 先以剪成的纸花图案贴于胎体表面,施上白色化妆土,再将剪纸连同附着在剪纸上的化妆土一起揭下,胎体上便露出纹样图案,之后施釉入窑烧成,剪纸贴花的图案即呈现于釉下。 寿州窑剪纸贴花装饰多见于瓷枕表面(图12),个别寿州窑执壶、盏等产品上也见有剪纸贴花装饰。

四、结语

作为隋唐时期的重要窑场,寿州窑的烧造规模和工艺技术在当时全国都较有影响力。 一方面,化妆土工艺技术的熟练运用,不仅使寿州窑瓷器胎面光洁度大大提高,使胎釉结合性更好,在保证寿州窑产品质量的同时, 也有效地节约了优质瓷土资源,使寿州窑得以持续发展。另一方面,寿州窑窑工们又利用化妆土进行剪纸贴花装饰,丰富了寿州窑瓷器的装饰手段,这是一种很好的工艺创新。

图9 北宋寿州窑“大中祥符”款瓷枕

图10 唐代寿州窑黄釉执壶

图11 寿州窑执壶(安徽博物院收藏)

图12 寿州窑黄釉剪纸贴花枕