浅析钢琴曲《夕阳箫鼓》音乐形态及语言

2021-05-15王经天

王经天

引 言

《夕阳箫鼓》是黎英海先生在1975 年根据琵琶曲所创作的,这个曲子在之后也被改编成过民乐合奏曲《春江花月夜》,不同的是原有的琵琶古曲是七段,而民乐合奏将其扩充成为十段。在黎英海改编的钢琴作品中算上结尾一共是十一段。在这十一段中,作曲家运用极其丰富的音乐表现手法和音乐语言用钢琴展现了民乐的特性。以下是笔者对作品音乐形态和音乐语言方面的分析。

一、《夕阳箫鼓》的音乐形态

(一)音乐结构

从谱例可以直观看出整首曲子一共分为十一个小段,但如果将整体段落都划分成十一段的话就有些过于散乱,虽然十一个小段每段都有自己的主题,但从音乐的逻辑性及其结构性上来说需要有一个整体的大框结构来对其进行总结和归纳。

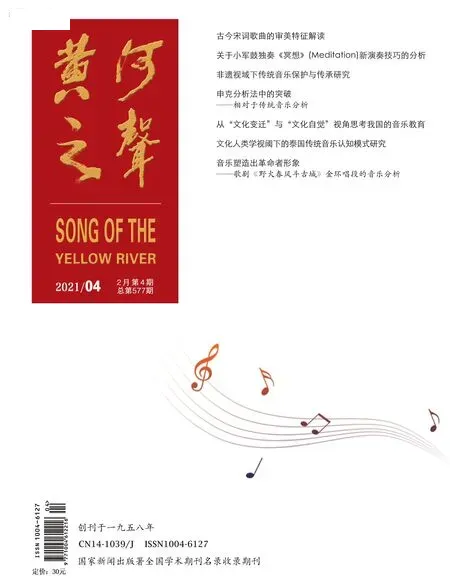

下图(图一)是对十一个小段的一个整体曲式结构的总结,可以看出一共分成了三个大段,第一小段作为引子,第一大段是②—⑤乐段,第二大段是⑥—⑦乐段,第三大段是⑧—⑩乐段,⑪乐段作为结尾。

图一

这样分段的依据是从段与段之间的速度变化而由来的,首先在谱例中可以看出第①小段的速度是一个相对较为自由的速度(a piacere)。第②小段开始就是行板—中板的一个变化,速度也开始越来越快,到了第③小段一直保持着中板的速度,到了第④小段慢慢开始到了接近于小快板的逐渐活跃的速度,同时也达到了作品的第一个小高潮。在第⑤段速度随着小高潮的结束放缓下来,变成柔和的速度,在结尾处速度略微加快了一点并保持着这样的速度结束。也是整个第一段的一个结束。

第⑥小段的速度是以缓板开始的,这个速度的转变与上一段的结束的速度形成了鲜明的对比,在之后的结尾速度也开始加快,达到了中板速度。紧接着,第⑦段达到了小快板的速度,并且这个速度一直保持到结尾。从速度变化来看,第二段其实并没有过多的速度变化,在传统意义上来说更像是一个过渡段。

第⑧小段承接了第⑦小段的速度,并一直保持着,到了第⑨小段速度随之慢慢加快,并且也一直保持着这样的一个韵律,第⑩小段承接上一段的速度,并在中段部分达到急板,也是全曲的最高潮,在高潮进行20 个小节之后,速度直接变慢与之前的急板形成对比,三小节之后又恢复到中板的速度,直至整个第三段结束。第⑪小段作为结尾回到缓板并结束。

从速度的变化可以很明显的看出中国乐曲所具有的速度形态特点,从整首曲子的速度标记就能够明显的看出来,中国民族的乐曲在速度上运用的更加灵活,这是区别与很多西方钢琴曲的一大特点,并且中国民族的乐曲会将这种速度的韵律发展到极致并且不受传统曲式结构的束缚。再深入观察,我们不难发现开头第①小段与结尾⑪小段的速度都是相对较为缓慢与自由的。并且在第一段的第②和第⑤小段的速度也较为相近,第⑥与第⑩段(二、三段合在一起)的速度也较为接近,这正凸显出了中国作曲技法的“散入”与“散出”的特点,这种“散入”和“散出”使得乐曲整体具有了对称的性质,可以说这种性质的手法掌控着乐曲整体的结构特征,另一方面也代替了西方的传统曲式结构。同时也显现出了,中国钢琴作品中的民族思想与文化,以这种“散入”和“散出”的特点为例,这种“散入和散出”更像是道家和儒家思想当中的“气”的运动,也就是我们所熟知的“气韵生动”。

(二)音乐表现手法和技法

本曲的钢琴表现手法,几乎都是为了展现和模仿民族器乐的特征,曲子中大量出现琶音的演奏技法,这里的琶音几乎都在模仿古筝的花奏演奏方式,曲子开头的单音加倚音的部分,模仿了琵琶的演奏方式,还有例如在引子结尾的倒数第二小节的连续倚音加颤音的弹奏技法,模仿了萧在演奏时的音色,另外作曲家运用大量的二度音程和低音的五度的音程来模仿打击乐—木鱼和鼓。

作曲家在通过钢琴演奏技法来展现和模拟民族乐器的同时,也同样运用了一些中国传统的作曲技法来展现主题和乐思。从整首作品可以看出,十一个乐段都是根据第一个乐段(引子)来进行不同的变奏衍生出来的。同时,我们也会发现每个乐段的结尾的和弦以及技法几乎都是一样的。这正是中国乐曲中的“换头合尾”的发展手法,这种手法本身是来自于歌曲创作当中,在之后的发展中,作曲家们慢慢将这种手法融入到一些变奏曲当中,作为一种独特的变奏手法。

二、《夕阳箫鼓》的音乐语言

上一章提到了“气韵生动”,而这种“韵律”直接影响了中国音乐的线性旋律的特点,而这种线性旋律的特点更多的是一种类似复调的横向思维,这种横向思维虽好并且突出了旋律的特点,但如果一直以这种线性思维运动,音乐的旋律就会显得略微单调。所以,中国近现代的作曲家开始对一些纵向思维的音乐语言进行不断的探索与实践。用线性思维将音乐语言纵合化。

(一)乐曲中的纵合化和声语言

全曲大量运用了五声纵合化的和声结构。如果想要探究其语言就一定先要大体了解五声纵合化的由来和概念。从广义的范围来讲,是把横向排列的调式音列、音阶予以纵向排列的组合,使之构成和声的形态。从微观角度来说,是以五声调式中各种音程的纵合排列作为和弦结构的基础和声方法。

五声音列的纵向结合,可构成除小二度和大七度以外的所有自然音程,以这些音程为基础构成三音、四音以及五音的和弦。这些和弦再通过不同的“变位”来产生不同的组合。五声纵合性结构和声的根音构成和其理论基础和依据是借鉴了兴德米特的《作曲技法》书中的基本原理。

从谱例中我们可以看到大量的四度和五度的和声结构。这种和弦结构,可以以四度或五度的形式单独出现,也可以组合出现,这种和声在写法和创作种还是依靠于中国传统的音乐线性思维。

这种四、五度和弦在作品中应用的方式很广泛,首先是单独的四度、五度音程在作品中的应用,从谱例(图二)中的前三小节的低声部,我们可以很清晰的看到三个五度音程的进行(bG-bD,bA-bE),这三组五度音程都是与上方旋律成反向进行,形成了一定和声上的对比。

图二

在图二的后四个小节的高声部,我们可以看到四度和弦音的进行,这里的四度和弦在一定程度上是依附于旋律,起到加厚旋律层的作用。另外一种则是四度和五度音程组合而形成的和弦,这种和弦大致分为两种,第一种是两个层次(三个音构成)的,例如图二中的第二小节的琶音和弦(bB-F-Bb),从和弦的构成就能够看出来,这个和弦是由音程本身和音程经过转位而组合成的和弦,构成了上四度,下五度的和弦结构,这种和弦结构在进行严格的四、五度平行进行时,经常会造成调性的扩张而产生不同的音响效果。第二种是三个层次(四个音构成)的,这种有三类一种是单一的三个四度音程构成的单一四度结构和弦,第二种是类似与倒影模式的五度和声结构,而第三类也是中国作品中最为常见的四、五度叠置的类似于琵琶演奏时产生的和弦,也叫“琵琶和弦”。这是一种在一个八度区间内,由两个纯四度或纯五度音程的叠置或交叉叠合而形成的,这种音程在纵向排列时一般会形成一个大二度音程,也使这种和弦结构产生了特殊的音响效果。这种和弦结构形式往往也作为整体的运用。从谱例中我们就可以很直观的看到这种“琵琶和弦”的大量运用,作曲家也是想要用这种和弦结构来更加生动的还原琵琶的音响效果。

在作品中还出现了许多以二度和声音程为基础结构的和声,这种结构的和声是由大、小二度音程由来的。在五声调式中,大二度是它的基本音程,比如(宫—商),因此,二度为基础结构的和声也以使用大二度音程最为常见,但在真正作品中这种单纯的二度和弦出现的并不多,一般是为了表现一些特殊的乐器或者特殊的意境,像在这首作品中的第⑦小段低声部中所使用的二度和弦,更多的是为了表现木鱼一类的轻巧的打击乐。在作品中运用的更加多的是二度与四、五度相结合的和声结构,例如谱例中引子部分的第二乐句就是一个由大二度与纯四度构成的和弦所进行的。

(二)乐曲中的横向语言

承接上个部分的和声结构,这里提到音乐当中的横向语言就会想到和声的进行,对于五声纵合化和声结构的和声进行,我们首先要了解到,这里的各级和弦具有相对的独立性,没有正、副之分,都可以自由的相互连接,各级的和弦不构成功能组,例如,主、属、下属、下中、上主等。这种和弦的分类有点类似于勋伯格的和声理论。这种结构的和声进行一共分为五大类:第一种是围绕调式中心和弦所进行的(这里有包括四种形式:保持式、循环式、拱形式、向心式)如(图三)乐曲第⑧小段就是一个保持式的例子,第二种是以根音进行为基础的来进行和声安排的,第三种是以低音进行的规律为基础来进行和声的排列,第四种是用的模进的方式,如(图四)是乐曲第⑨小段开头的一个例子,第五种是根据和声的紧张度与和声的色彩发展和变化来进行和声排列的。

图三

图四

说完和声的进行就要说一下五声纵合化和声的终止式,虽然各级和弦都可以通过和主和弦的连接来达到终止式,但在进行中终止性和和声性最强的还是属—主的进行;其次是下属—主、上中—主、下中—主。这与西方的功能性和声有较为相似之处。(图五)是第⑥小段的结尾。是一个羽—宫—商的和弦进行,如果我们将它用西方的和声角度来看的话,这里的商作为主音看作是I 级,同时推出羽为IV 级,宫为V 级,所以这组进行更像是传统西方功能性和声进行的基础终止式(S-D7-T),换成这种角度会更方便理解其中的内容。

图五

提到横向音乐语言,就不能不提到复调,全曲大量的运用了中国传统的支声复调结构。支声复调不同于对比复调与模仿复调,但又似中和了两种复调的特点。支声复调的结构是由旋律自身本体与其变体的同步进行结合而形成的。所谓的本体与变体只是相对而言的。如(图六)就是支声复调在作品中的应用,下方声部旋律是复调的本体,从谱例中我们不难看出本体是两个音的进行(bE-bB),上方声部的变体是对下面本体旋律的丰富,除了旋律的丰富,我们也不难看出当中节奏的错位进行,在这一点上两个声部之间行形成了节奏上的对比,所以就像上面所说的支声复调将对比和模仿的特点都相互融合,并且将这种特点更加细化到节奏旋律等方面。

图六

结 语

对于音乐作品的分析,不应只局限于对于结构和单个音与和声的分析,更应该把眼光放的更长远,应该更多的是从作品中学习到对于音乐创作的思维。《夕阳箫鼓》钢琴曲作为一首改编十分成功的佳作,这首作品对于中国音乐的发展和民族化和声的进步起到了相当重要的影响和作用。本文主要是对于作品的音乐形态和音乐语言作了简要大致的分析,并同时简要的讲解了部分五声纵合化和声的内容。也希望大家有所收获。■