中风醒脑液治疗后循环缺血性眩晕临床研究*

2021-05-12武紫晖于白莉

黎 辉 郭 铁△ 武紫晖 于白莉,3

(1.重庆市北碚区中医院,重庆 400700;2.重庆医药高等专科学校,重庆 401331;3.成都中医药大学,四川 成都 610075)

后循环缺血性眩晕(PCIV)指椎基底动脉系统缺血,后循环的短暂性脑缺血发作(TIA)与脑梗死、椎基底动脉疾病等疾病所引起的眩晕[1]。该病来势凶险,致残率高,致死率高。本病属于中医学“眩晕”范畴,常常为“中风”先兆或与“中风病”同时出现。近年来,中医在该病的治疗中发挥着关键的作用[2-3]。笔者结合数十年的临床经验,提出PCIV的核心病机在于“元气亏虚,痰瘀互结,风火相煽”,施以“中风醒脑液”治疗该类患者,前期预实验疗效较佳。然未有相关临床研究证实其确切的疗效性。本研究拟选用中风醒脑液治疗PCIV,为综合分析该制剂对PCIV的脑血流参数、同型半胱氨酸的影响和临床疗效,故选取成都中医药大学附属医院全科医学科诊治的80例PCIV患者进行研究。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:西医诊断标准参考《中国后循环缺血专家共识》(2006版)[4]拟定;中医诊断标准参照《中医内科学》中的眩晕的诊断标准拟定[5]。纳入标准:符合上述诊断标准;年龄50~75岁;有发作性眩晕和相应的伴随症状如恶心、呕吐、复视、共济失调等;经颅多普勒、头颈CTA检查证实为后循环缺血者;所有受试者均签署知情同意书;自愿自费使用中风醒脑液者。排除标准:其他病因如良性位置性眩晕、梅尼埃等疾病导致的眩晕者;肝肾功能严重不全者;过敏体质,既往有中药过敏史者;依从性差甚至不依从者;正在参与其他临床研究者;精神障碍不能正常交流、吸毒、滥用药物者。

1.2 临床资料 选择2019年6月至2020年6月成都中医药大学附属医院全科医学科诊治的PCIV患者80例,采用随机数字表法按1∶1的比例随机分为治疗组和对照组各40例。治疗组男性22例,女性18例;年龄54~75岁,平均(68.01±8.52)岁;病程3个月至2年,平均(1.12±0.65)年;合并症为高血压病24例,冠心病7例,2型糖尿病24例。对照组男性24例,女性16例;年龄56~75岁,平均(67.04±7.78)岁;病程4个月至2年,平均(1.19±0.62)年;合并症为高血压病28例,冠心病5例,2型糖尿病20例,两组受试者的性别、年龄、病程、合并症、主要病变动脉等基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。此项研究经过成都中医药大学附属医院伦理委员会的认可和批准。

1.3 治疗方法 对照组:氟桂利嗪(5 mg/片,西安杨森制药有限公司,国药准字H10930003)5 mg,口服,每晚服用;阿托伐他汀钙片(20 mg/片,乐普制药科技有限公司,国药准字H20163270)20 mg,口服,每晚服用;阿司匹林肠溶片(100 mg,拜耳医药保健有限公司,国药准字J20171021)100 mg,口服,每早1次。治疗组在对照组的基础上予中风醒脑液(药物组成:红参30 g,三七10 g,丹参30 g,大黄10 g,水蛭6 g。由成都中医药大学附属医院提供,25 mL/瓶,批号Z20070623),每日3次,口服,饭后服用。两组疗程均为2周。

1.4 观察指标 1)中医证候总积分[6]:通过对各项症状的评分判断症状轻重,计算治疗前、治疗4周后中医证候总积分。2)脑血流情况:选用超声经颅多普勒血流分析仪(生产厂家:深圳理邦EDAN经颅多普勒血流分析系统,型号CBS-IIX2PA),检测患者治疗前、治疗4周后的左右椎动脉和基底动脉的血管搏动指数、平均血流速度的变化。3)同型半胱氨酸:选取治疗前、治疗4周后的同型半胱氨酸的变化进行分析(测定方法:于治疗前、治疗4周后的清晨抽取空腹静脉血5 mL,应用美国贝克曼AU5811分析仪,四川沃文特试剂盒,采用循环酶法测定)。4)美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分[7]:NIHSS评分越高,神经功能缺损越严重。

1.5 疗效标准 按《中药新药临床研究指导原则》[8]相关部分进行评价。疗效=(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分×100%,以百分数表示。痊愈:中医临床症状、阳性体征消失或基本消失,证候积分减少≥85%。显效:中医临床症状、体征明显改善,证候积分减少≥60%,<85%。有效:中医临床症状、体征有好转,证候积分减少≥30%,<60%。无效:中医临床症状、体征无明显改善,甚至加重,证候积分减少<30%。

1.6 统计学处理 应用SPSS 22.0统计软件。计量资料以()表示,两组间比较采用独立样本t检验,计数资料选用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

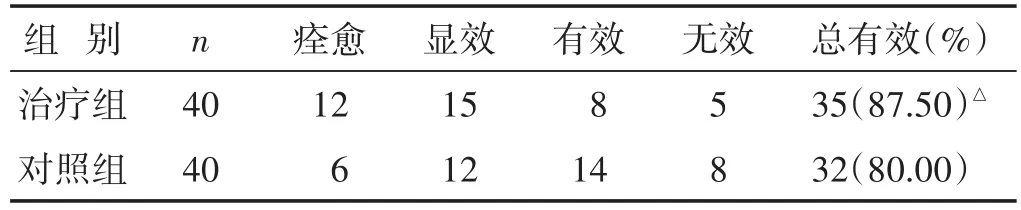

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗组的总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较(n)

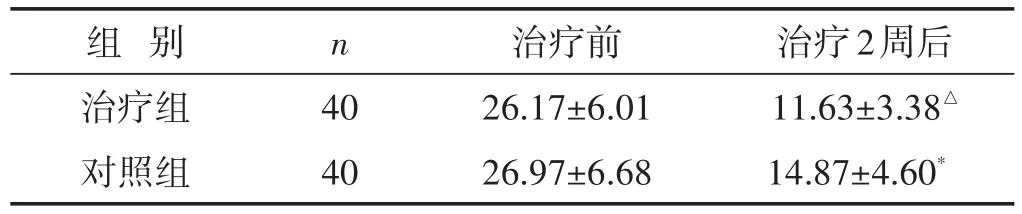

2.2 两组治疗前后中医证候总积分的比较 见表2。两组中医证候积分均较治疗前降低(P<0.05),治疗组低于对照组(P<0.05)。

表2 两组治疗前后中医证候总积分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后中医证候总积分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组同时期比较,△P<0.05。下同。

n 40 40组别治疗组对照组治疗前26.17±6.01 26.97±6.68治疗2周后11.63±3.38△14.87±4.60*

2.3 两组治疗前后椎-基底动脉的平均血流速度比较 见表3。治疗2周后两组的右椎动脉、左椎动脉、基底动脉的平均血流速度均高于治疗前(P<0.05),治疗组均高于对照组(P<0.05)。

表3 两组治疗前后椎-基底动脉平均血流速度比较(cm/s,±s)

表3 两组治疗前后椎-基底动脉平均血流速度比较(cm/s,±s)

组别治疗组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后右椎动脉35.55±5.90 38.82±3.14*△34.30±4.01 37.72±3.29*左椎动脉35.52±2.66 39.20±3.09*△36.30±2.54 37.73±3.26*基底动脉36.05±2.45 38.50±2.85*△35.55±5.90 36.80±3.21*

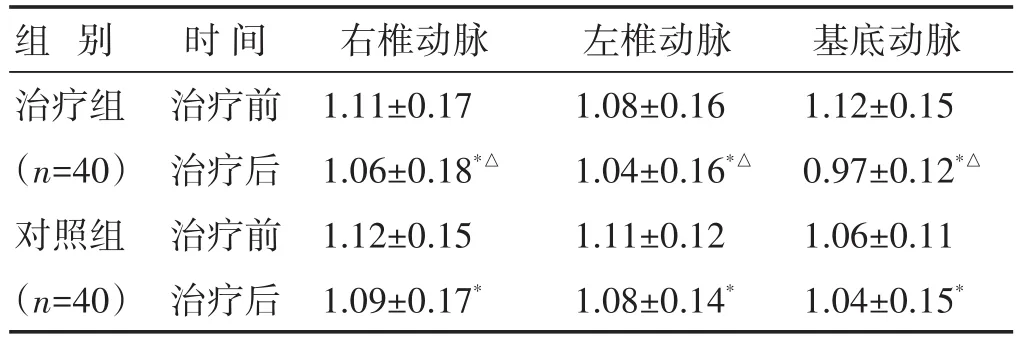

2.4 两组椎-基底动脉的血管搏动指数的比较 见表4。治疗2周后两组的右椎动脉、左椎动脉、基底动脉的血管搏动指数均较治疗前降低(P<0.05),治疗组均低于对照组(P<0.05)。

表4 两组治疗前后椎-基底动脉血管搏动指数比较(±s)

表4 两组治疗前后椎-基底动脉血管搏动指数比较(±s)

组别治疗组(n=40)对照组(n=40)时间治疗前治疗后治疗前治疗后右椎动脉1.11±0.17 1.06±0.18*△1.12±0.15 1.09±0.17*左椎动脉1.08±0.16 1.04±0.16*△1.11±0.12 1.08±0.14*基底动脉1.12±0.15 0.97±0.12*△1.06±0.11 1.04±0.15*

2.5 两组治疗前后同型半胱氨酸水平比较 见表5。治疗2周后两组的同型半胱氨酸均较治疗前降低(P<0.05),治疗组均低于对照组(P<0.05)。

表5 两组治疗前后同型半胱氨酸水平比较(μmol/L,±s)

表5 两组治疗前后同型半胱氨酸水平比较(μmol/L,±s)

组别治疗组对照组n 40 40治疗前28.57±8.56 28.87±6.79治疗后18.75±7.16*△21.82±6.51*

2.6 两组治疗前后NIHSS评分的比较 见表6。治疗2周后,两组NIHSS评分数均较治疗前降低(P<0.05),治疗组均低于对照组(P<0.05)。

表6 两组治疗前后NIHSS评分比较(分,±s)

表6 两组治疗前后NIHSS评分比较(分,±s)

组别治疗组对照组n 40 40治疗前9.17±2.20 9.82±2.55治疗后7.52±2.21*△8.65±2.62*

3 讨 论

目前,脑血管疾病已成为导致我国人口死亡原因的第一位[7-8]。数据表明,后循环缺血性脑卒中患者约占我国急性缺血性脑卒中患者的20%[9],眩晕往往为后循环缺血性脑卒中的首要症状,是以视物旋转或晃动、复视、吞咽困难、恶心呕吐为主要症状的一类综合征[10]。病情轻者,闭目则止;病情重者,如坐舟车,伴见站立不稳、恶心呕吐等症状。PCIV的危险因素主要可分为可控性危险因素和不可控性危险因素,前者主要有心血管疾病和高血压、血脂、糖尿病、肥胖等,后者主要有年龄、性别、遗传、基因等。眩晕最为常见的病因为椎-基底动脉系统血管的狭窄或闭塞、血栓形成等原因导致的供血障碍。有学者认为椎-基底动脉系统的动脉粥样硬化改变和血管弹性下降引起的血流动力学紊乱是眩晕发生发展的病理基础[11]。现有研究报道同型半胱氨酸的水平与PCIV的发病有着正相关性,该类患者血清同型半胱氨酸含量明显高于正常人[12]。西医学对该病的治疗效果欠理想,表现为致残率高、致死率高、再住院率高等特点,故探索一种更为有效的中西医结合治疗方案,提高该病的临床疗效,使其从根本上得以治疗,具有重要的实现意义和社会价值。

中医学将PCIV归属于“眩晕”范畴,PCIV常常为“中风”先兆或者与“中风病”同时出现。一般认为,三者的发生主要与虚、瘀、痰、火、风有关,根据数十年的临床经验和对中医理论的深入研究,结合“辨病论治”的思想,笔者提出PCIV与急性缺血性脑卒中的核心病机一致,均为“元气亏虚,痰瘀互结,风火相煽”,其中,“元气亏虚”为发病之本,“痰瘀互结”为发病之关键,“风火相煽”为常见之兼证。言“元气亏虚”为本者,指元气亏虚,则五脏失养,功能失调,诸邪内生,上扰脑窍,故发眩晕;言“痰瘀互结”为发病之关键者,盖因元气不足,或气不行津而痰浊内生,或气不行血而瘀血生成,痰瘀即生,相互交结,阻于脑络,故发眩晕;言“风火相煽”为常见兼症者,乃年老而肾精亏虚,精不生血,水不涵木,故见肝火内生,肝风内动,风火相煽,逆而不降,夹带痰瘀,上冲于脑,从而加重眩晕。故,正气不充则脑窍不养,痰瘀阻滞则脑窍不通,风火上冲则脑窍不清,三因相合,致使脑窍壅塞而脑神不明,神机失用,故发“眩晕”。

中风醒脑液为急性缺血性脑卒中而研制,然而,由于PCIV与急性缺血性脑卒中的核心病机一致,故笔者将其运用于PCIV的治疗中,收效良好,这一思想亦体现了“异病同治”的中医理论。中风醒脑液由红参、生大黄、川芎、三七等中药组成,具有“培元固本、逐瘀化痰、泻热息风”之功效。红参者,大补元气,补益五脏,填充脑窍,直指其本。元气充则脏腑健而邪不生,元气充则正气旺而邪易祛。生大黄者,可活血化瘀、祛湿逐痰、泻热通腑,其可攻痰瘀而开窍醒神;其合川芎、三七以加强活血化瘀通络之功,且大黄苦寒沉降,亦可制约风火夹痰上冲之势。川芎者,“血中之气药”,可行气活血,性升而散,引诸药直达颠顶病所;其合生大黄,不仅寒热并用以调阴阳,更能升降同调以畅气机,以求阴阳平而气机畅,痰瘀除而脑神清。三七者,可活血止血,可治疗一切血病;合红参以补气摄血,合川芎以活血通络,三药配合,以期活血不伤血,止血不留瘀。诸药配合,则阴阳平、气机畅、痰浊除、瘀血消,脑窍自清,脑神自明。

该制剂应用于中风病急性期,显著降低了急性脑卒中患者的病死率,国家中医药管理局已将其成果作为全国的推广项目之一,并且在我国33家公立医疗机构开展了验证和推广的临床研究。前期研究证实中风醒脑液可显著降低急性脑卒中动物模型的颅内高压、保护脑神经细胞、增强脑功能、抗炎以及改善血液流变学等指标的作用[13-15]。亦有研究证实中风醒脑液可保护急性脑卒中动物模型的血脑屏障、增强其活动耐力、保护神经功能、保护缺血再灌注损伤等[16-17],促使体外培养的神经细胞的神经生长因子上调等作用[18]。

本研究结果表明,中风醒脑液可有效改善PCIV患者的中医证候总积分、改善椎-基底动脉系统的平均血流速度和血管搏动指数,改善该类患者的NIHSS评分,促进神经功能缺损的恢复,进而提高该类患者的临床疗效,说明中风醒脑液治疗PCIV疗效肯定,具有重要的实际应用价值。