移动通信4G/5G互操作中的配置研究与优化*

2021-05-08韦国锐

张 晨,韦国锐

(中国联合网络通信有限公司广东省分公司,广东 广州 510623)

0 引言

随着5G时代的到来,人们对高速网络有了更迫切的需求[1]。但是在实际的网络部署过程中,5G网络不可能一蹴而就,无法短时间做到全覆盖,为了保证用户业务的连续性,必然需要同时使用4G网络和5G SA网络,在5G SA信号覆盖弱的区域内进行4G、5G切换,由此需要引入UE在4G和5G网络中的互操作。

2020年运营商开始提供5G SA网络商用服务[2],为了加快解决4G到5G SA网络之间互相切换失败的问题,本文从实际业务测试过程中,对DNS、MME相关问题进行了研究和总结。

1 4G与5G互操作介绍及配置

1.1 4G和5G互操作网络架构

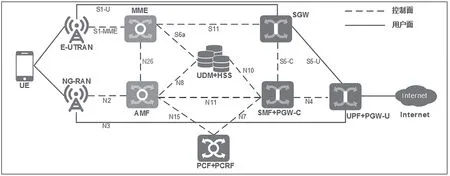

在实际的网络部署过程中,5G网络不可能一步建设到位,为了保证用户业务的连续性,需要引入UE在4G和5G SA网络中的互操作,DNS主要实现N26接口相关配置[3]。

大区独立部署AMF,省内部署MME/SGSN[4],通过N26接口实现4G、5G互操作[5],如图1所示。

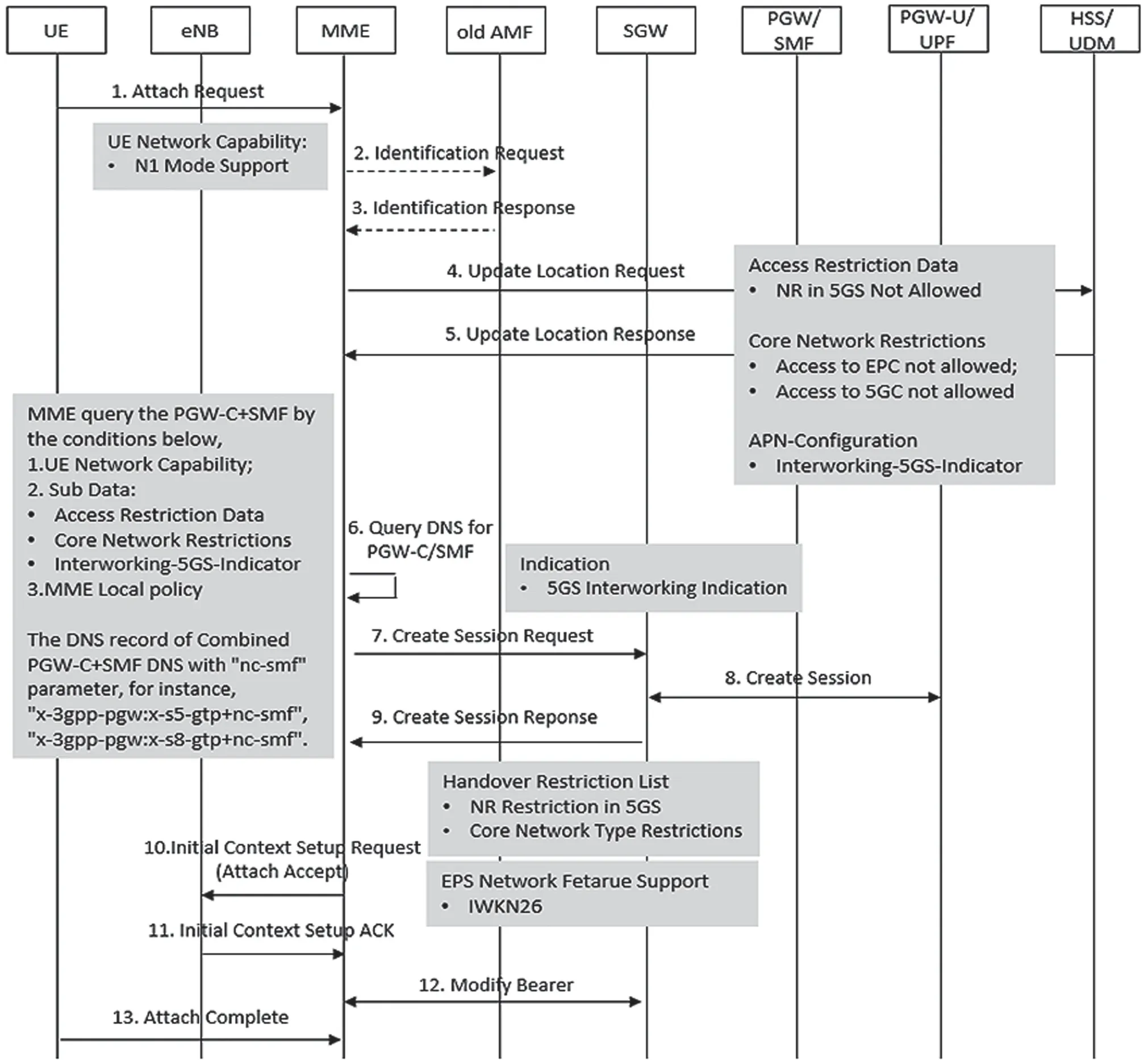

1.2 有N26接口的5G用户接入基本业务信令流程

有N26接口的5G用户接入基本业务信令流程如图2所示。

图1 4G和5G互操作网络架构

图2 有N26接口的5G用户接入

5G用户接入信令流程说明:

(1)UE向EPC发起Attach流程。如果是IMSI Attach或者无N26接口,则跳过步骤(2)和步骤(3)。如果是GUTI Attach,则MME根据old GUTI查找old AMF。MME根据下列条件判断是否要向AMF发起Identification流程:

(2)~(3)MME发起Identification流程,请求old AMF进行完整性验证并尝试获取用户上下文。

(4)~(5)MME向HSS发起Update Location流程。HSS在Update Location Response中携带5G签约信息ARD,Core Network Restriction指示是否允许UE访问5GC或者EPC。

(6)MME根据5G签约能力和终端能力以及本地配置决策是否选择融合的PGW-C+SMF。

(7)~(9)如果UE选择了融合的PGW-C+SMF,则MME发送Create Session Request(5GS Interworking Indicator)给S/PGW。

(10)MME在initial Context Setup Request消息中携带NR Restrictions in 5GS和Core Network Type Restriction信元给eNodeB,指示该UE的5G切换策略。

(11)如果是有N1能力的5G用户,并且软参配置为“支持无N26接口EPS与5GS互操作”,则MM在EPS Network Feature Support中携带标志位“Interworking without N26”。

1.3 数据配置说明

1.3.1 MME数据配置及业务测试

在进行4G、5G互操作配置时,为了不影响现网用户上网,需要预先在MME上进行指向数据配置,用以验证5G SA相关业务。业务测试正常后,再进行全网DNS数据配置。同时,测试前需要确保打开MME相关软参。

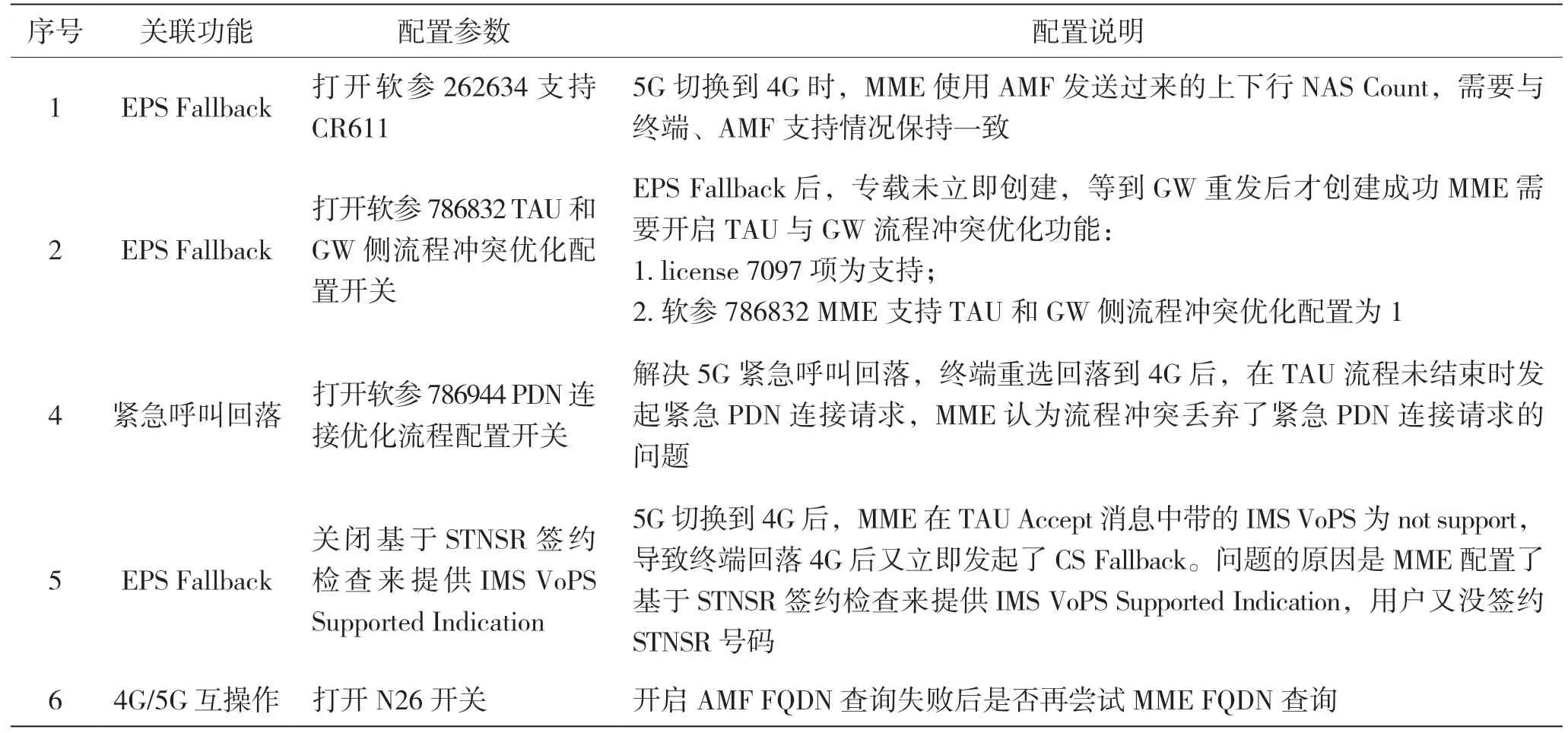

MME需要打开的软参配置见表1。

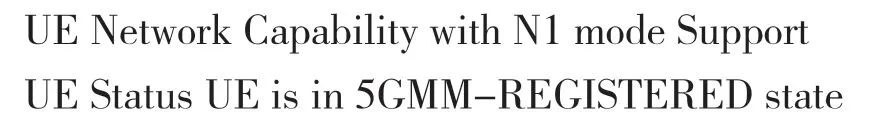

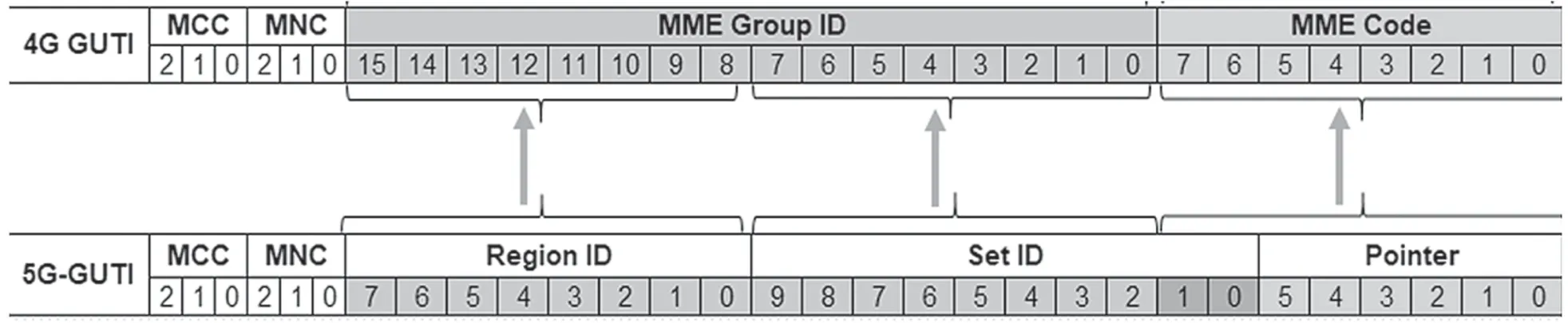

4G/5G互操作时,MME的MMEID和AMF的GUAMI需要互相映射。在制作指向数据时,需要注意主机名转换。MME ID和AMF的GUAMI映射关系如图3所示。

表1 4G/5G互操作前MME需要打开的软参

图3 MME ID和AMF的GUAMI映射关系

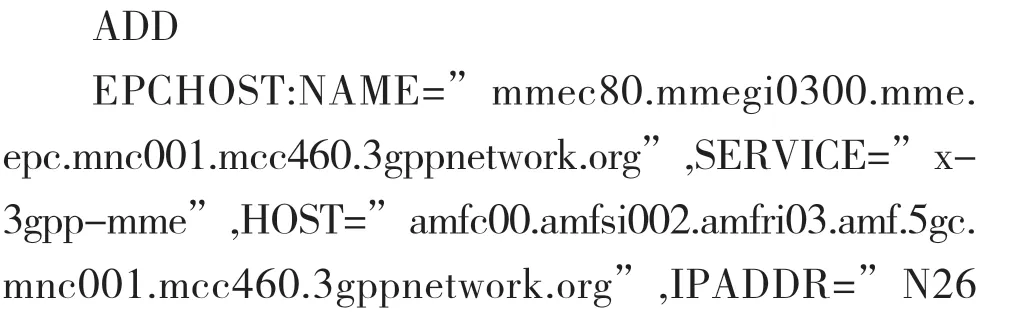

pt00.set002.region03 和mmec80.mmegi0300 互为映射关系,MME指向数据模板如下:

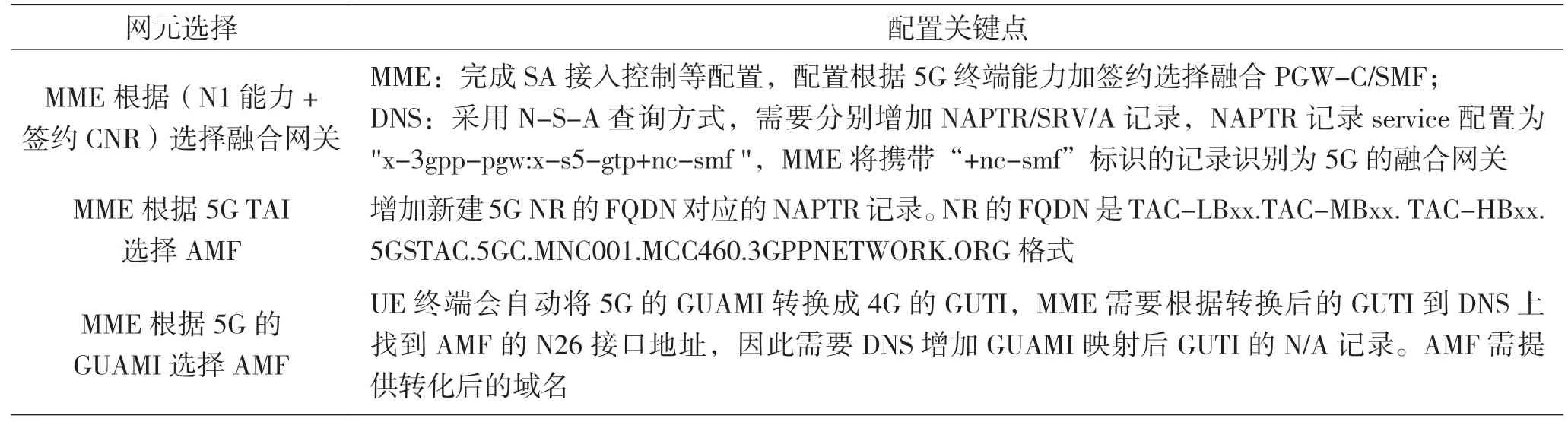

1.3.2 5G互操作中的DNS配置关键点

配置完成MME指向数据后,初步验证业务正常。下一步需要在现网EPC DNS进行数据配置。配置关键点如表2所示。

表2 EPC DNS配置说明

2 DNS配置修改

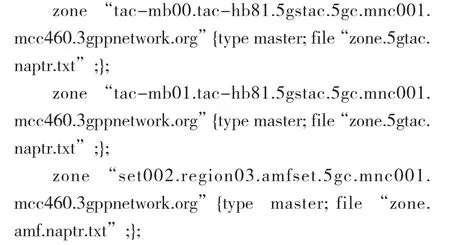

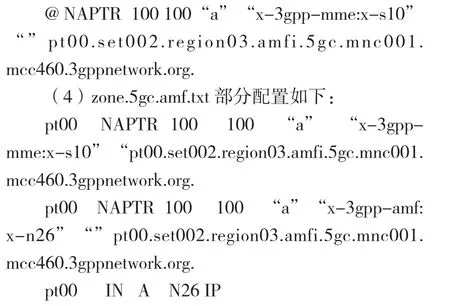

2.1 /etc/namedb新增文件named.conf.5gta、zone.5gtac.naptr.txt、zone.amf.naptr.txt、zone.5gc.amf.txt

(1)named.conf.5gta按规划表进行tac指向,部分配置如下:

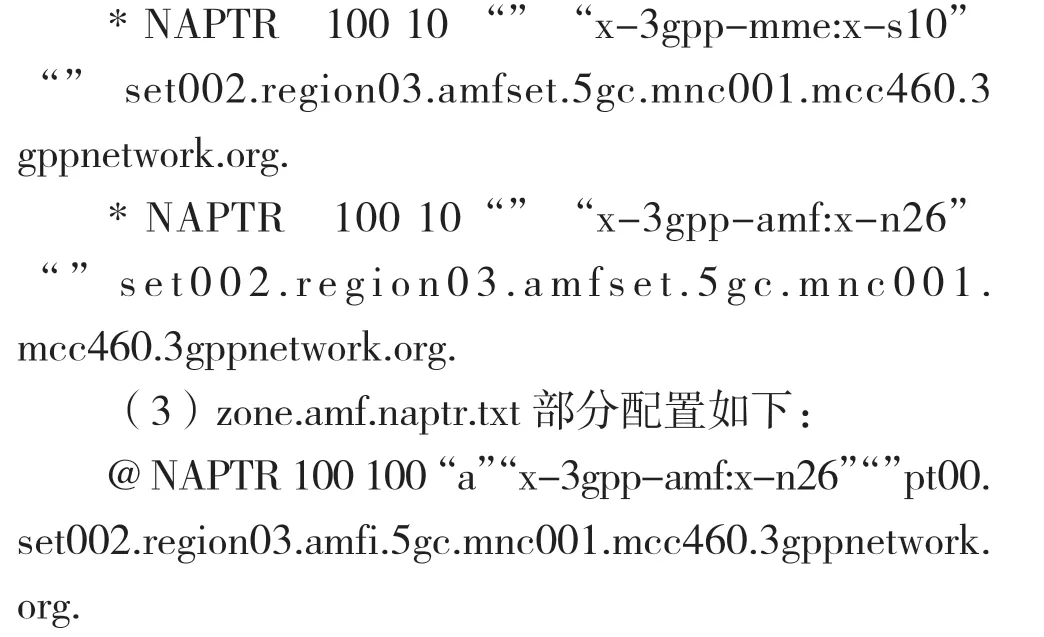

(2)zone.5gtac.naptr.txt部分配置如下:

2.2 /etc/named.conf.4gapns新增配置

2.科研成果转化的内涵。科研成果转化包含两方面的含义,一是科研活动的逻辑延续。是指科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。二是科技成果的推广和应用。由知识形态的、潜在的生产力,转化为直接的生产力,还需要成果管理机构和使用单位对其加以推广和应用,这个过程谓之转化。

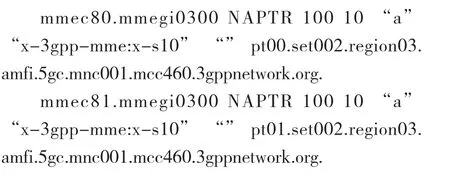

2.3 /etc/namedb/zone.gdmme.naptr.txt中新增配置

2.4 /etc/named.conf新增文件

2.5 /etc/namedb/目录下,新建文件zone.net.none.extension.5gcsa.naptr.txt、zone.wap.none.extension.5gcsa.naptr.txt

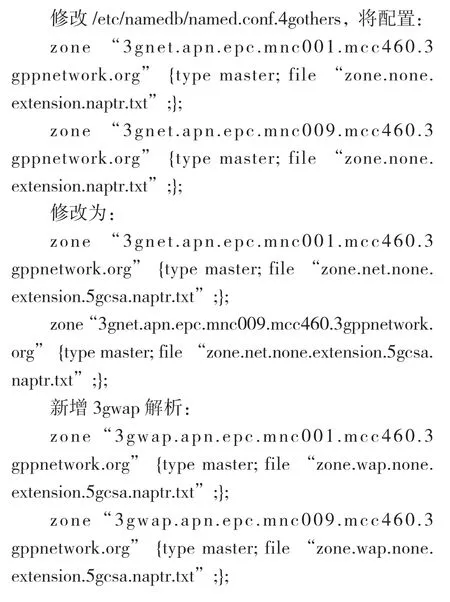

2.6 3gnet APN解析配置修改

2.7 修改IMS APN解析配置

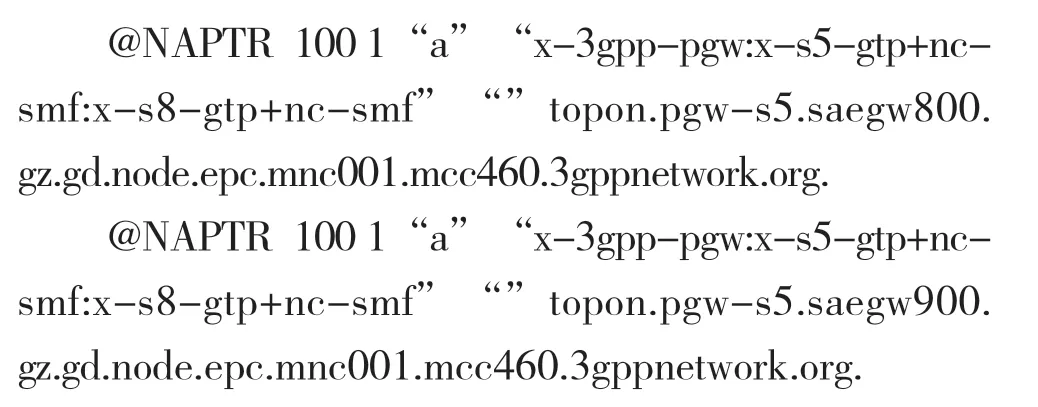

在/etc/namedb/zone.pgw.naptr.ims.txt中,新增配置

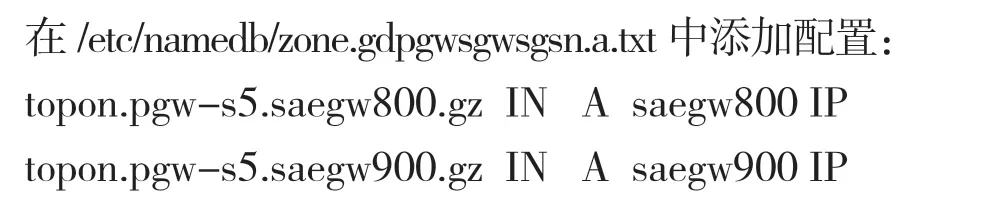

2.8 新增主机名解析

2.9 重新加载配置

3 业务测试问题排查

完成DNS配置后,在业务测试过程中发现4G切换5G TAU失败。当用户在SA网络注册成功后,拨打语音正常,但是在用户挂断电话后,用户有概率无法立刻附着在5G。

核查DNS配置正常,省级DNS已完成5GC解析配置,包括:

(1)MME根据(N1能力+签约CNR)选择融合网关;

(2)MME根据5G TAI选择AMF;

(3)MME根据5G的GUAMI选择AMF。

而在AMF上配置MME的本地解析数据后,临时恢复正常。在用户多次尝试通话后,都会立刻附着5G,业务正常。核查4G到5G的重选场景及5G切换4G解析配置。

4G到5G的重选场景:

ADD NGDNSN:FQDN=”MMEC04.MMEGI6D05.MME.EPC.MNC001.MCC460.3GPPNETWORK.ORG”,HSINDEX=10,ENTITY=MME,INTYPE=N26,PRIORITY=0,WEIGHT=100;

ADD NGDNSN:FQDN=”MMEC12.MMEGI6D01.MME.EPC.MNC001.MCC460.3GPPNETWORK.ORG”,HSINDEX=11,ENTITY=MME,INTYPE=N26,PRIORITY=0,WEIGHT=100;

5G切换4G解析:

ADD NGDNSN:FQDN=”TAC-LB1C.TACHB25.TAC.EPC.MNC001.MCC460.3GPPNETWORK.ORG”,HSINDEX=11,ENTITY=MME,INTYPE=N26,PRIORITY=0,WEIGHT=100;

ADD NGDNSN:FQDN=”TAC-LB1E.TACHB25.TAC.EPC.MNC001.MCC460.3GPPNETWORK.ORG”,HSINDEX=11,ENTITY=MME,INTYPE=N26,PRIORITY=0,WEIGHT=100;

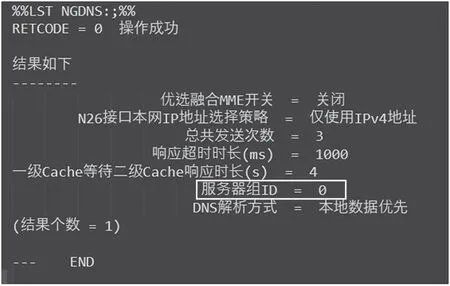

核查后发现配置正确。再对AMF进行配置核查,发现“DNS服务组ID”配置错误,AMF配置的“DNS服务器组ID”需要和DNS的“DNS服务组ID”一致,不一致会导致AMF无法进行DNS查询,修改AMF的“DNS服务组ID”后4G切换5G TAU正常。

服务器组ID配置错误如图4所示。

图4 服务器组ID配置错误

3.2 EPS FB时延过长问题

测试5GC EPS FB时延。主叫5G SA,被叫4G VoLTE,IMS域内平均时延为4.047 s。主叫、被叫均为5G SA,IMS域内平均时延为5.198 s。EPS FB时延过长,用户打电话体验较差。

为降低EPS FB时延,提升用户感知,需要进行时延优化。

(1)测试中触发QCI1承建修改流程及QCI2承建建立流程对时延影响较大,需关闭测试卡的视频炫铃等增值业务,仅保留语音和短信签约。

(2)测试卡的SA PS默认承建由5QI 6修改为9,和4G对齐。

(3)核心网Invite 183 prack机制优化,需开启SGW消息缓存功能,缓存prack消息。

(4)为缩短volte的接续时长,需要降低MME volte寻呼定时器及IMS侧CS retry定时器时长,用以提高用户语音接通感知。

经过以上优化,可以将EPS FB时延降低到3.5 s左右,满足用户商用需求。

4 结语

为加快5G SA网络部署,尽快将5G SA带入到社会经济生活中,需要考虑现有EPC网络到SA网络的平滑迁移,弥补5G网络覆盖不足的问题。对4G/5G互操作测试过程中DNS、MME配置问题,业务测试失败问题等进行了研究和优化。