社区治理共同体建设中的居民参与水平研究1

——基于广东省SH社区的调查

2021-05-06柳春慈

柳春慈

(惠州学院 政法学院,广东 惠州516007)

自上世纪80年代我国开始推行“社区建设”以来,居民参与社区治理得到了理论界和实务界的共同关注。理论研究者和实务工作者都认为,居民参与社区治理具有不可或缺的重要作用。但是,从实践来看,居民参与社区治理普遍存在参与意识不足、参与行动不够、参与效果不理想等明显参与不足的状况[1]。这种居民的“弱参与”状况长期困扰着社区治理理论界和实务界。

一、社区治理共同体建设与居民参与

党的十九届四中全会明确提出要建设“人人有责、人人尽责、人人共享”的社会治理共同体的目标。社区作为人们生活的空间共同体,是社会生活和社会治理的基本单位,是社会治理共同体建设的最佳单元。因此,如何提高社区建设中的居民参与水平,实现社区治理共同体的建设目标,值得进一步深入研究和探讨。

(一)居民参与是建设社区治理共同体的关键

“共同体”概念可以追溯到亚里士多德将希腊古典城邦称为“政治共同体”,个体只有成为城邦的一员,才可以在经济上实现自给自足的生活,在道德上实现“至善”的优良生活。社会学家滕尼斯则强调共同体的本质是现实的和有机的生命,共同体生活是亲密的、秘密的和单纯的。共同体是一个生活共同体,拥有较为密切的社会关系网络、具有共同利益和共同价值[2]。在中国语境中,中共十八大明确提出了“人类命运共同体”概念。习近平总书记于2017年全面阐述了“人类命运共同体”的思想内涵,反映出了共同体的本质是基于共识的联合体,强调共同体中的个体在共识基础上的权责一致和基于权责一致原则的个体利益的可调适性[3]。

党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中明确指出,“社会治理是国家治理的重要方面,要坚持和完善共建共治共享的社会治理制度”。社会治理的目标是“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。著名学者杨开锋教授,从三个方面对其进行了理论解析,意识层面需要公民认识到参与公众事务不仅是宪法赋予的权利,更是公民的责任和义务;行动层面需要用制度保障“人人尽责”的可能方式和有效途径;结果层面应该实现人人享有和人人满意[4]。因此,社会治理共同体的建设需要人人有责的意识、人人尽责的行动和人人享有的结果等方面的结合。

社区作为聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体,是社会治理最基础的单元,是国家治理的“最后一公里”,是形成人人有责意识、践行人人尽责行动和体现人人共享结果的最佳场域。因此,社会治理共同体建设的重心必须向社区下沉,建设“人人有责、人人尽责、人人享有”的社区治理共同体,更好地满足居民的社区日常生活需求,维护居民的现实切身利益,保障社区生活的稳定有序,降低政府的社会治理成本,实现居民“至善”的优良生活。居民参与社区公共事务是建设社区治理共同体的关键。居民有效参与社区公共活动,与其他社区公共事务治理不同主体之间达成良好互动合作,越来越多的“社区主人”自己协调和处理其在社区中的各种关系,促成社区资源配置的最优化和社区公共利益的最大化,最终使社区生活共同体成为一个持续互动的有机系统。

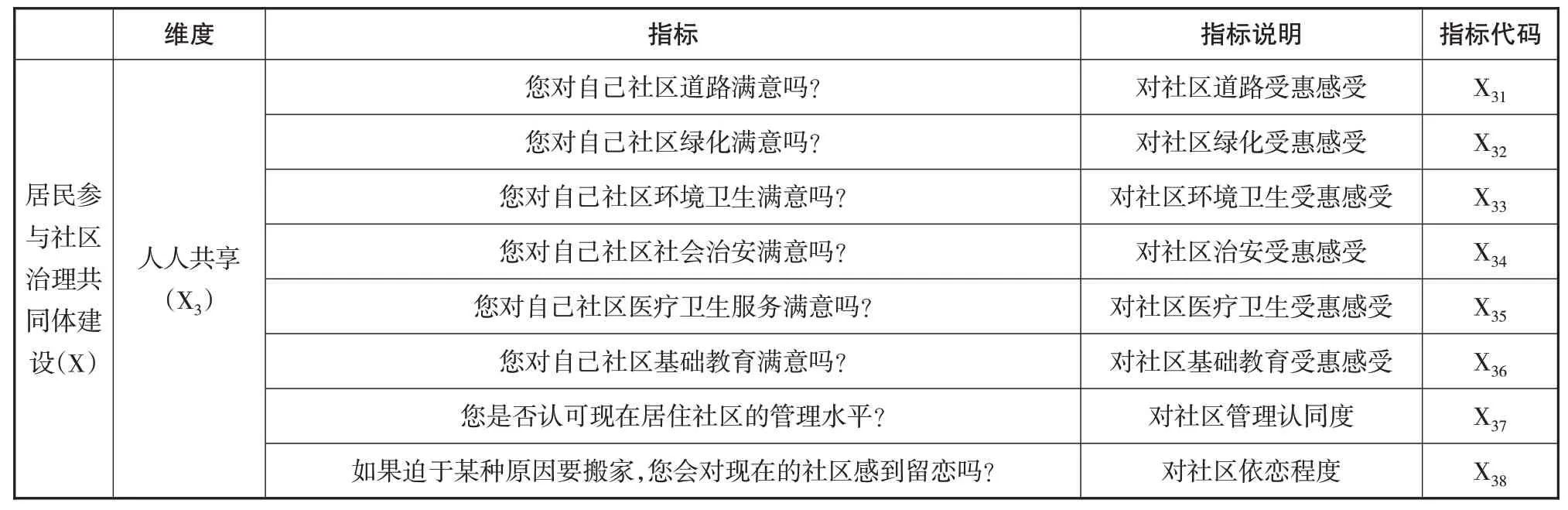

(二)社区治理共同体建设中居民参与水平的操作化框架

社区居民既是社区治理的对象,更是社区治理的力量,都有参与社区治理的责任。只有社区居民广泛积极参与进来,“人人有责、人人尽责、人人享有”的社区治理共同体才能真正建成。为了更好地呈现社区治理共同体建设中居民参与水平状况,其水平应该用量化数值表示其高低。本文用统计学方法将社区治理共同体建设中居民参与水平的概念进行操作化处理,从“人人有责”层面的意识观念、“人人尽责”层面的行动参与、“人人共享”层面的受惠感受等三个维度,构建衡量居民参与社区治理共同体建设水平的指标体系。该指标体系是社区治理共同体建设中居民参与水平概念内涵的操作化。“人人有责”的意识观念主要从居民对参与社区活动和社区邻里关系的主观认知等方面选取7个衡量指标;“人人尽责”的行动参与主要从居民在社区的人际交往和参与社区活动的行动表现等方面选取7个衡量指标;“人人共享”的治理结果主要从居民对社区公共事务的满意度和对社区的认同感的受惠感受等方面选取8个衡量指标[5](表1)。

关于变量的赋值,采用李克特量表五级赋值法,数值分别为1,2,3,4和5;遵循正向赋值的原则,即分值越大,代表居民参与社区治理共同体建设越积极主动或越满意认可。社区治理共同体中居民参与水平的计算方法为:衡量居民参与水平的每个具体指标得分值可以由问卷中的对应问题的赋值测量出来;“人人有责”“人人尽责”和“人人共享”等三个维度的所有指标得分的平均值除以最高参与水平赋值“5”再乘以100,可以得到百分制的参与水平得分值;社区整体参与水平得分为三个维度分别取值之和的平均值。参与水平得分值介于0-100之间,参与水平得分值100,表示完全参与;参与水平得分值0,表示完全没有参与。得分越高者越倾向于参与社区治理共同体建设,得分越低者越倾向于不参与社区治理共同体建设。

表1 居民参与社区治理共同体建设指标体系表

(续表1)

二、广东省SH社区的居民参与社区治理共同体建设现状

(一)广东省SH社区基本情况

SH社区,位于广东省惠州市东江河畔,惠城区北湖公园旁边,毗邻惠州市民乐园、东江公园、体育馆、科技馆、会展中心、图书馆、博物馆、文化艺术中心等公益场所,辖区面积1平方公里。1990年,土地被国家统征后,世代农民的SH村民变成惠州城镇居民。SH社区分为一区、二区、三区三个居民住宅小区。目前,SH社区常住人口7400多人,其中原村民4300人,外来住民3100人。一区二区主要由搬迁原村民构成,小部分是外来住民,三区外来住民比例较高①。

课题组在2019年7-8月,通过实地走访调查,发现SH社区是广东省惠州市城中村改造的一个最成功的社区。SH社区先后被评为“广东省文明社区”“广东省城市体育先进社区”“广东省六好平安和谐社区”和“广东省科普示范社区”。SH社区拥有强大的集体经济实力,以2018年为例,SH社区集体经济收入4786万元,分红1400万元。无论是SH原村民,还是SH新住民,从居住环境、物质生活、思想意识和精神素质等方面都得到较大幅度地改善和提高,SH社区是一个较为理想的社区生活共同体。本文希望通过调查对居民参与SH社区建设的状况,了解居民在“人人有责”“人人尽责”和“人人共享”等方面参与社区治理共同体建设的具体表现,挖掘SH社区建设的成功经验,指出SH社区治理共同体建设面临的挑战,探讨促进居民参与社区治理共同体建设的路径,实现居民“至善”的美好生活。课题组于2019年12月至2020年1月期间,分别对SH社区居民进行随机抽样调查,由调查员以个别填答的方式进行问卷调查,共发放问卷150份,收回问卷150份,有效问卷145份,问卷有效率为96.7%。调查内容包括居民性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、平均月收入等人口学变量,居民在“人人有责”“人人尽责”和“人人共享”等方面参与社区治理共同体建设情况等内容。调查结束后,本文选用专业数据统计软件SPSS23.0对145条有效数据进行处理,软件运用具体包括描述统计、对定类数据进行交叉列联分析和对定序数据进行斯皮尔曼等级相关系数分析。

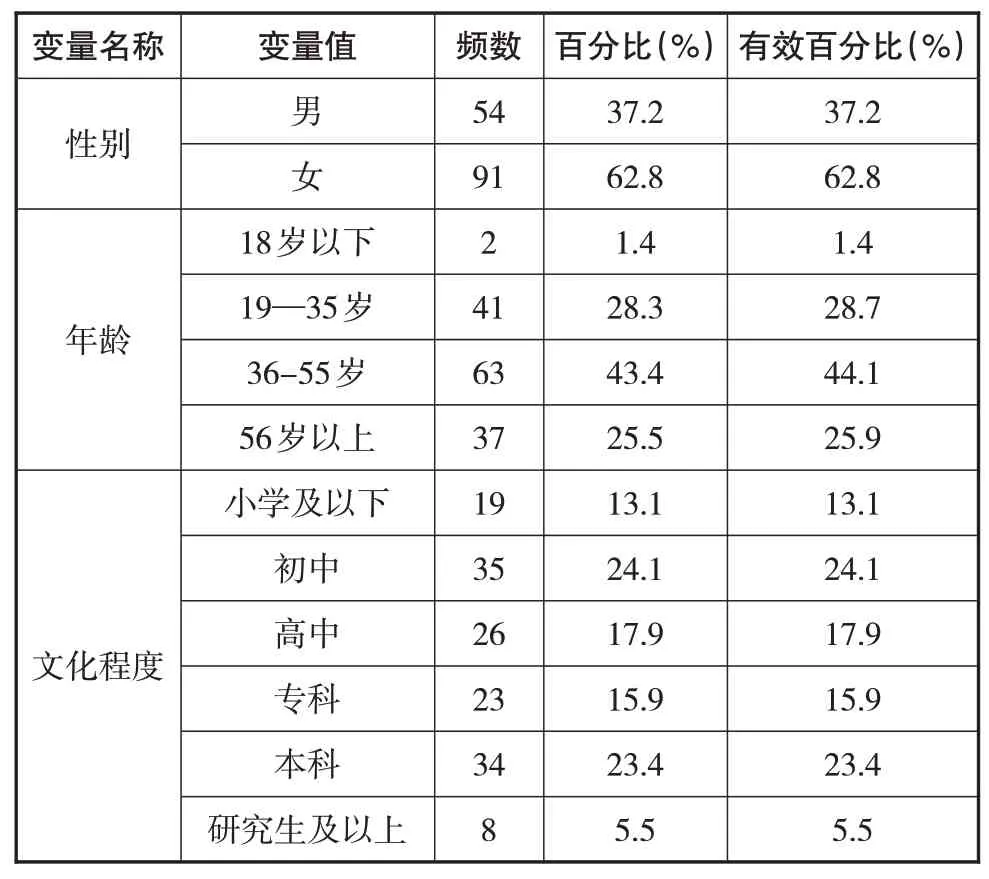

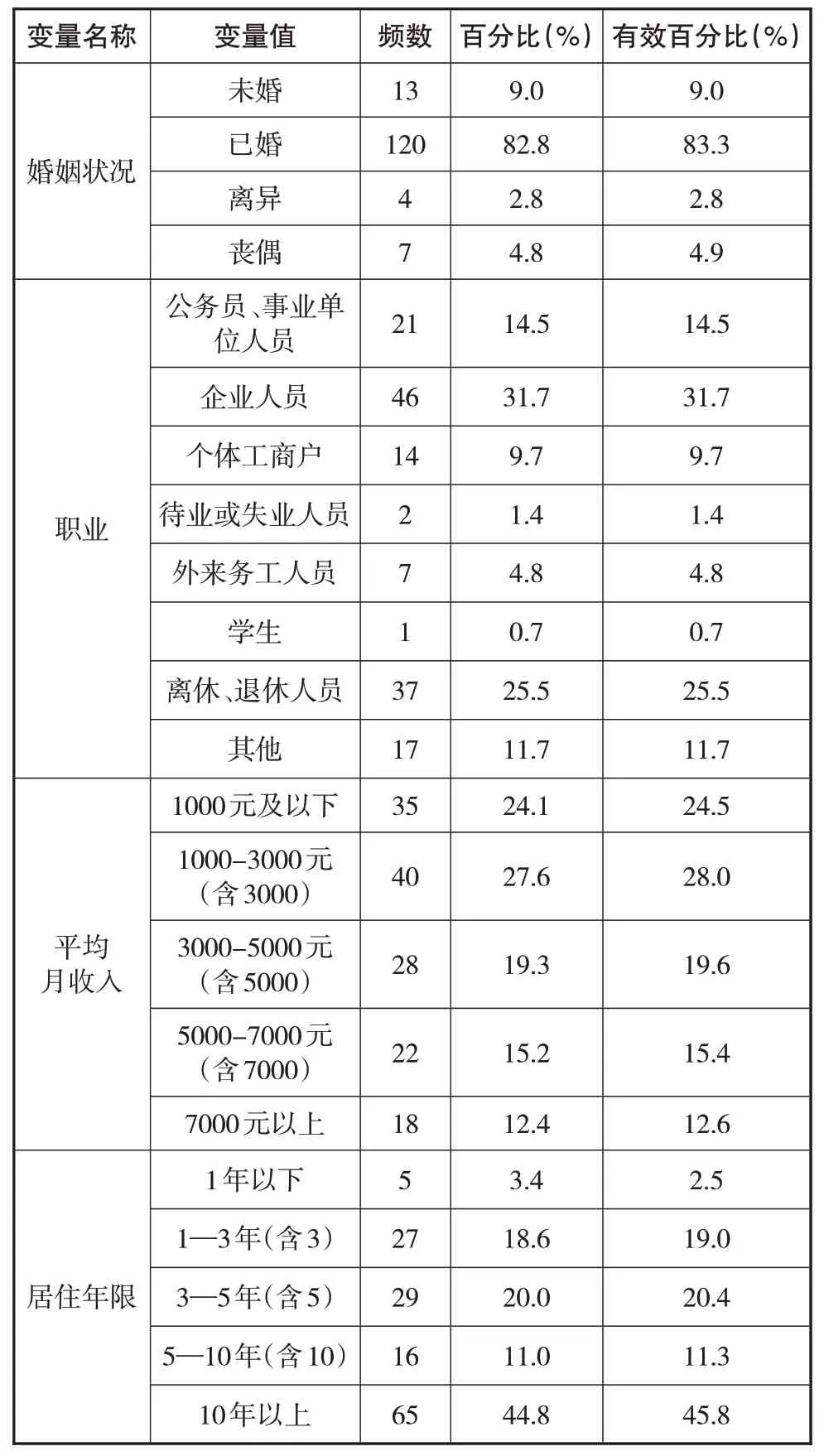

(二)调查样本的群体特征

本次调查的样本为广东省惠州市SH社区的居民,调查样本特征为:女性比例偏高;年龄在36-55岁的居民居多;文化程度初中和本科居多;婚姻状况以已婚为主;职业以企业人员居多;大多数居民的平均月收入水平在1000-3000元(表2)。

表2 调查样本的群体特征

(续表2)

(三)SH社区治理共同体建设中居民参与水平的数据结果

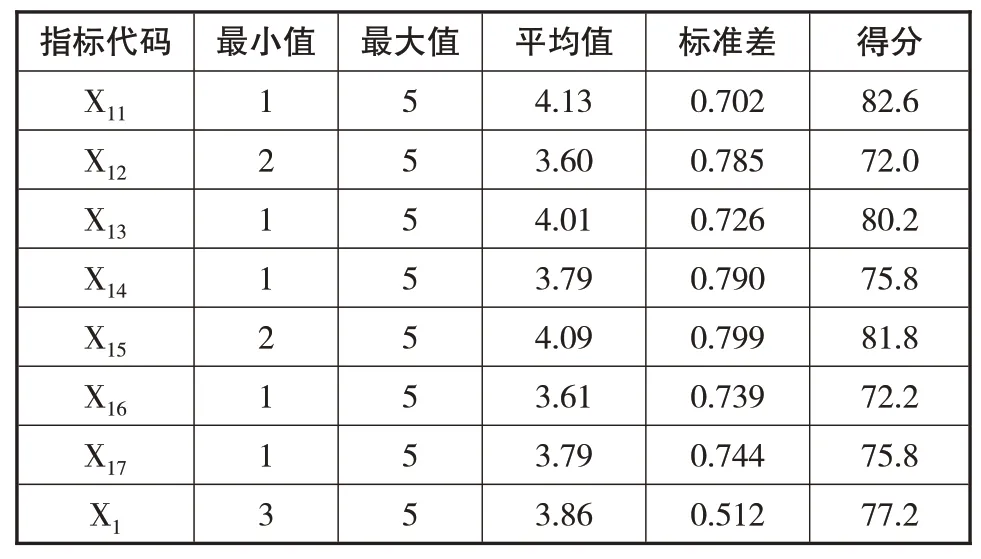

1.“人人有责”维度居民参与处于中上水平,仍有进一步提升的空间。统计数据(表3)结果显示,SH社区居民在“人人有责”维度参与社区治理共同体建设水平得分最高,处于中上水平,为77.2。其中,反映“居民主人翁意识”的指标得分最高,为82.6;反映“参与社区活动意愿”的指标得分最低,为72.0。SH社区居民具有强烈的社区主人翁意识的社区责任感,也愿意关注社区公共事务且邻里关系较为融洽。但是,居民不是很愿意参与社区活动,而且相互之间的信任度不是很高。“人人有责”维度居民参与社区治理共同体建设,仍存在进一步提升的空间。

表3 “人人有责”维度居民参与水平

2.“人人尽责”维度居民参与处于较低水平,需要加大力度促进提高。统计数据(表4)结果显示,SH社区居民在“人人尽责”维度参与社区治理共同体建设水平得分最低,仅为55.8。其中,反映“与社区其他人交往频率”的指标得分最高,为72.2;反映“社区经济参与情况”的指标得分最低,为48.6。SH社区居民仅仅在相互交往方面的行为相对较多。但是,居民在参与社区经济活动、文化活动和管理活动等实际行动方面都比较欠缺。“人人尽责”维度居民参与社区治理共同体建设,还需要加大力度促进提高。

表4 “人人尽责”维度居民参与水平

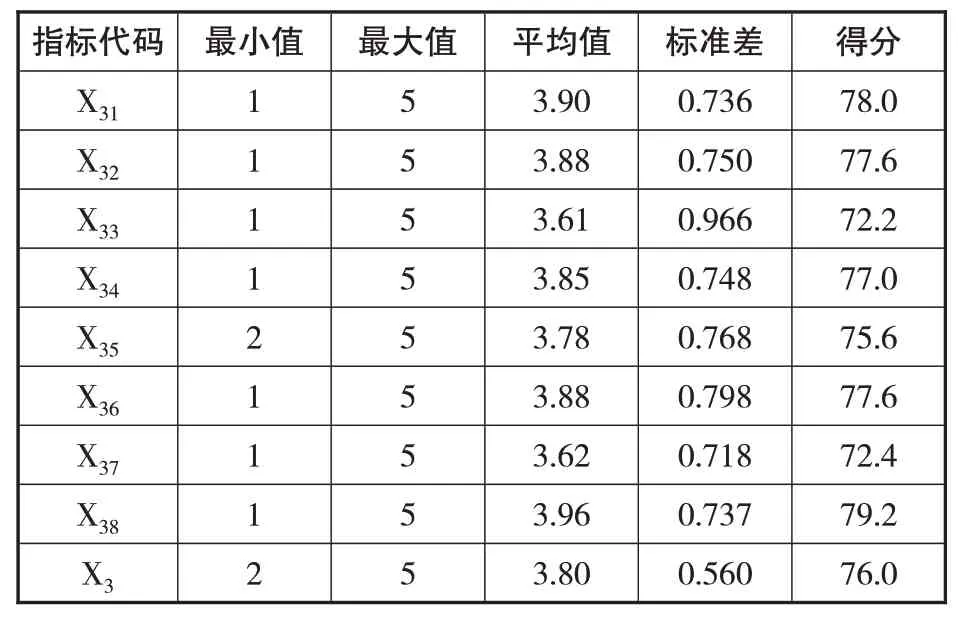

3.“人人共享”维度居民参与处于中上水平,但还需要继续提升。统计数据(表5)结果显示,SH社区居民在“人人共享”维度参与社区治理共同体建设水平得分为76.0。其中,反映“对社区依恋程度”的指标得分最高,为79.2;反映“对社区环境卫生受惠感受”的指标得分最低,为72.2。SH社区居民对社区依恋程度较高,对社区道路、绿化、治安以及医疗卫生和基础教育等公共事务相对满意。但是,居民对社区环境卫生满意度相对较低,且对社区管理水平认可度也不高。“人人共享”维度居民参与社区治理共同体建设,还需要不断加强。

表5 “人人共享”维度居民参与水平

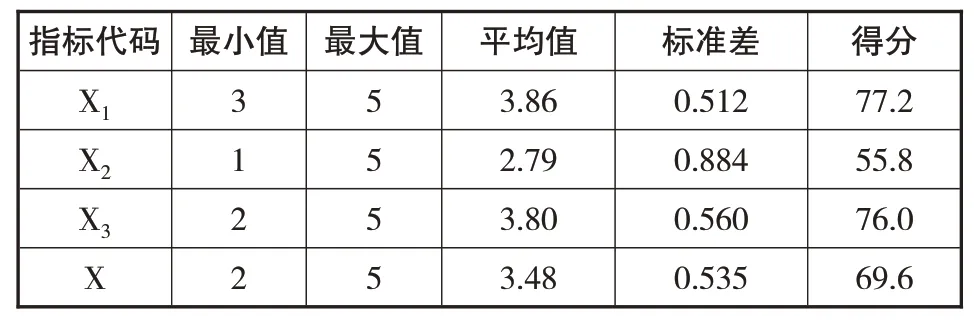

4.居民参与SH社区治理共同体建设整体接近中等水平,需要多方面共同提高。统计数据(表6)结果显示,SH社区居民参与社区治理共同体建设整体水平得分为69.6,接近中等水平。其中,“人人有责”维度的指标得分最高,为77.2;“人人尽责”维度的指标得分最低,为55.8。SH社区居民普遍具有一定的社区治理共同体建设的责任分担意识,且SH社区治理共同体建设的结果在一定程度上惠及到了广大的社区居民。但是,SH社区居民参与社区治理共同体建设的实际行动普遍较弱。因此,建设“人人有责、人人尽责、人人共享”的SH社区治理共同体,需要有针对性地采取不同措施多方面共同提高。

表6 SH社区居民参与整体水平

5.居民参与社区治理共同体建设水平受到居民人口学特征多个方面的影响。居民人口学特征中性别、婚姻状况和职业等变量数据属于定类数据,居民参与水平变量数据属定序数据,因此,用交叉列联分析方法分析居民参与水平与上述因素之间的相关关系。居民人口学特征中的年龄和文化程度等变量数据属定序数据,平均月收入和居住年限等变量数据属定距数据,居民参与水平变量数据属定序数据,因此,用斯皮尔曼等级相关系数分析居民参与水平与上述因素之间的相关关系。

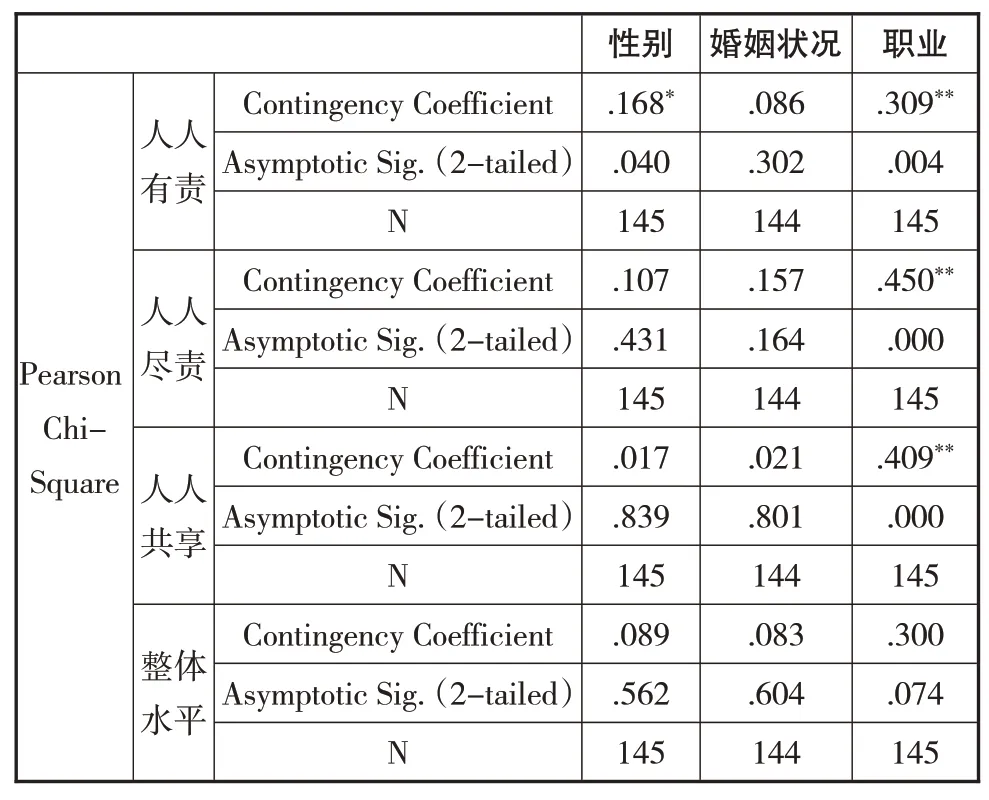

统计数据(表7和表8)结果显示,居民参与社区治理共同建设水平分别与多个显著性水平小于0.05的居民人口学特征彼此相关。“人人有责”维度居民参与水平受到性别、职业、年龄、平均月收入、居住年限等因素影响,其中,与平均月收入呈负相关关系,与年龄、居住年限等因素呈正相关关系;“人人尽责”维度居民参与水平受到职业、年龄、平均月收入和居住年限等因素影响,其中,与平均月收入呈负相关关系,与年龄、居住年限等因素呈正相关关系;“人人共享”维度居民参与水平受到职业、年龄、平均月收入和居住年限等因素影响,其中,与平均月收入呈负相关关系,与年龄、居住年限等因素呈正相关关系;居民整体参与水平受到年龄、文化程度、平均月收入和居住年限等因素影响,其中,与文化程度、平均月收入呈负相关关系,与年龄、居住年限等因素呈正相关关系。

表7 居民参与水平与居民人口学特征相关系数表(1)

表8 居民参与水平与居民人口学特征相关系数表(2)

三、结论和建议

(一)基本结论

综合以上分析可得到两点基本结论:一是广东省SH社区居民参与社区治理共同体建设水平整体接近中等水平。其中,SH社区居民参与社区建设的主人翁的责任分担意识较强,愿意关注社区公共事务,且对社区公共事务相对满意,具有较高的社区依恋度;但是,居民普遍缺乏参与社区治理共同体建设的切实行动,对现有社区管理认可度不是很高,社区居民相互之间的信任度也不够高。二是SH社区居民参与社区治理共同体建设水平受到居民人口学特征包括性别、职业、年龄、平均月收入、文化程度和居住年限等因素的影响。其中,居民年龄越大,居住年限越长,参与社区治理共同体建设水平越高;居民平均月收入越高,文化程度越高,参与社区治理共同体建设水平越低;女性居民在“人人有责”维度参与水平更高;企业人员在“人人有责”和“人人尽责”维度参与水平相对较高;离休退休人员在“人人共享”维度参与水平相对较高。

SH社区是广东省惠州市“村转居”成功的典型,这一研究结论较好说明了SH社区居民参与社区治理共同体建设的现实状况。SH社区居民普遍具有参与社区治理共同体建设的责任意识,居民也在一定程度上受惠于社区建设成果。但是,SH社区居民参与社区治理共同体建设的行动较为薄弱,居民相互之间的信任度不高,社区管理水平也还有待于进一步地提高。

(二)政策建议

SH社区作为成功“村转居”的城市社区,全体居民从居住建筑形态、职业谋生形式、居家生活方式等方面完全融入城市生活,拥有现代城市生产和生活方式;同时,居民相互之间基于“血缘、亲缘、地缘”的传统社会关系网络仍然明显,且在“业缘、趣缘”等关系方面不断拓展,进一步丰富着居民之间的社会关系网络。提高SH社区居民参与社区治理共同体建设水平,有良好的基础条件。这也会对促进其他社区治理共同体建设中的居民参与提供一定的经验。结合SH社区治理共同体建设中居民参与现状,提出如下建议:

1.重视居民共同生活需求的满足,引导居民积极参与社区治理共同体建设。每个人基本上都会关心和维护自己的利益。个人对自己利益的追求可以引导居民走出私人领域,参与到可以满足其生活需求的公共活动中去。居民的生活需求与所属社区联系越密切,社区公共活动越是和居民切身利益息息相关,则居民对其会越关注,参与社区治理共同体建设的意愿就会越强。否则,居民可能会选择“事不关己,高高挂起”。以SH社区为例,一名60岁以上的原村民,平均每个月可以从社区集体经济分配中得到1200元左右的收入。这使得该社区年龄越大的居民越积极参与社区治理共同体的建设。SH社区的原村民每年可以从集体经济收益获得分红收入,也促进了居民更为积极主动地关心和参与社区治理共同体建设。随着住房市场化改革的深入,同一社区内的业主往往在居住质量和生活环境方面具有共同的需求和利益。重视不同年龄、不同收入水平、不同文化程度、不同职业等居民的社区共同生活需求,对于这种共同生活需求的满足以及对于共同利益的追求与维护,成为居民参与社区治理共同体建设的重要驱动力[6]。

2.增强居民相互之间的社会关系网络连接,促使居民主动参与社区治理共同体建设。居民之间通过频繁的接触、互动,形成惯例约束和制度性规范等,由此建立起彼此之间的义务和期望,形成相互之间的信任关系,进而增强对自己生活所在社区的高度认同感和归属感,是一个社区共同体的优质社会资源,也是社区治理共同体建设的坚实群众基础和强大智力支持。SH社区中原村民的“血缘、亲缘、族缘”等社会关系网络的连接,再加上“趣缘、业缘”等关系网络的拓展,致使居民普遍存在较高的社区依恋度,且在社区居住年限越长,参与社区治理共同体建设的水平越高。这说明居民相互之间的社会关系网络连接越密切,对社区的情感认同度越高,参与社区治理共同体建设的水平越高。现代城市社区居民越来越多样化、异质化和个性化,建立相互连接的社会关系网络充满着挑战性和不确定性,努力在“血缘、亲缘、族缘”和“趣缘、业缘、地缘、学缘”等多种关系基础上构建高质量的社会关系网络,以促使居民主动参与社区治理共同体建设。

3.引入专业社会工作服务,促进居民有效参与社区治理共同体建设。针对社区居民的需求提供高质量的社区公共服务,以营造公共场域,实现“社区是居民的”理想。SH社区在“村改居”后,一直高度重视解决民生问题,提供包括社区道路、社区绿化、社区环境卫生、社区治安、社区医疗卫生和社区基础教育等在内的较高质量的社区公共服务。这在一定程度上,提高了SH社区治理共同体建设中的居民参与水平。专业社会工作服务的引入,有助于提高社区公共服务的质量,使其更为符合社区居民的需求。这也为居民参与社区治理共同体建设提供了现实的机会和行动的路径,有利于增强居民参与社区治理共同体建设的行动能力。社会工作组织拥有专业技能和相关资源,可以回应社区居民的现实需要,开展系列服务活动,进而增进社区居民之间的相互沟通,提升居民之间的相互信任,形成密切的社会关系网络。社会工作者凭借自身专业知识,依托社区服务项目,进行社区问题诊断、开发社会资源、培训协商技巧等,形成社区公共事务协商的公共场域,将社区公共事务的决定权和行动权交给居民,提升居民参与社区治理共同体建设的能力,促进居民参与社区治理共同体建设[7]。

注释:

①本文数据资料均来源于课题组实地调研所获文献资料和访谈记录。