从及物性理论看柳永的《蝶恋花》及其英译文

2021-04-30胡月月杨玲

胡月月 杨玲

(1.安徽大学文学院,安徽合肥230039;2.安徽大学外语学院,安徽合肥230061)

一、引言

柳永(约984—约1053),北宋著名婉约派词人,大力创作慢词长调,使词从小令为主过渡到慢词占优势地位,传世约三百首诗词,对北宋词的发展产生重要影响。本文之所以选择他的《蝶恋花·伫倚危楼风细细》(下文简称《蝶恋花》),是鉴于该词具有突出的流行性、代表性和思想性。通过搜索CNKI 和万方数据,检索到研究《蝶恋花》的论文共计5 篇,但研究其译文的相关论文仅2 篇:曾璇(2016)基于“三美论”分析许渊冲《蝶恋花》的英译本[1];姬洋和文军(2019)以汉语古诗英译策略体系为蓝本,从语言、形式和内容等多个维度探讨了《蝶恋花》5 个平行英译本采用的翻译策略[2]。黄国文教授首先将Halliday的系统功能语法理论运用于古诗英译,运用语言的三大纯理功能分析唐诗及其英译文[3]。但目前尚未发现有学者从及物性角度对《蝶恋花》原文及其英译本进行分析的研究。鉴于此,本文搜集了6 个平行译本,旨在及物性理论的框架下,从及物性过程、参与者、环境成分和及物性过程的分布特征四个方面对该词及其6 个英译文作定量和定性的对比分析,评析译文,并博众家所长从及物性理论视角提出改进译文,旨在论证该理论具有分类清晰、方法具体的特点,可以为古诗词英译文评析和翻译实践提供一种定性定量、科学客观且有效的方法和途径,增加翻译批评和翻译实践的理论性和客观性。

二、及物性理论

Halliday 认为,语言承担着三种纯理功能,即概念元功能、人际元功能和语篇元功能,而概念功能又进一步划分为逻辑功能和经验功能[4]。及物性在概念元功能之下,是一个语义系统,把经验世界识解为一组可以操作的过程类别,即物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程和存在过程,并指明了与这六种过程密切相关的环境成分和参与者[5]。参与者是过程固有的,每一个经验类型的从句至少有一个参与者,某些类型有三个参与者,但某些气象过程(meteorological process)的从句除外,该过程不含参与者(但不是全部,例如,我们说the wind is blowing,而 不 说it’s winding),“it”虽 然 在“it drizzles,it’s snowing,it’s hailing”句中作主语,但其在及物性系统中无实际意义。六种过程类型对应的基本语义配置结构[6]如下:

(1)物 质 过 程(material process)= 动 作 者(actor)+过程(process)+目标(goal);

(2)心理过程(mental process)=感知者(senser)+过程(process)+现象(phenomenon);

(3)关 系 过 程(relational process)= 载 体(carrier)+过程(process)+属性(attribute)/ 被识别者(identified)+过程(process)+识别者(identifier);

(4)行 为 过 程(behavioral process)=行 为 者(behaver)+过程(process);

(5)言语过程(verbal process)=讲话者(sayer)+过 程(process)+ 讲 话 内 容(verbiage)+ 受 话 者(receiver);

(6)存在过程(existential process)= there +过程(process)+存在物(existent)。

三、《蝶恋花》原文及其及物性分析

为了便于比较,我们首先赏析下柳永的《蝶恋花·伫倚危楼风细细》:“伫倚危楼风细细,望极春愁,黯黯生天际。草色烟光残照里,无言谁会凭阑意。拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味。衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”大致意思为:“我久久地倚靠着高楼的栏杆,春风依稀拂面,极目远望,一缕春愁在天边黯然升起。碧绿的草色,缭绕的云霭掩映在落日余晖里,默默无言有谁能理解我凭栏远望的意思呢?想要放纵身心一醉方休,以酒当歌,排遣心中愁苦,怎奈勉强的欢乐终究索然无味。就让我在相思中消瘦下去也无怨无悔,为你憔悴老去也心甘情愿。”该词抒情写景,融景伤怀,感情真挚,情景交融,音律谐婉,采用“曲径通幽”的表现方式,巧妙地把飘泊异乡的落魄感受同怀念意中人的缠绵情思融为一体,表现了主人公坚毅的性格与执着的态度。

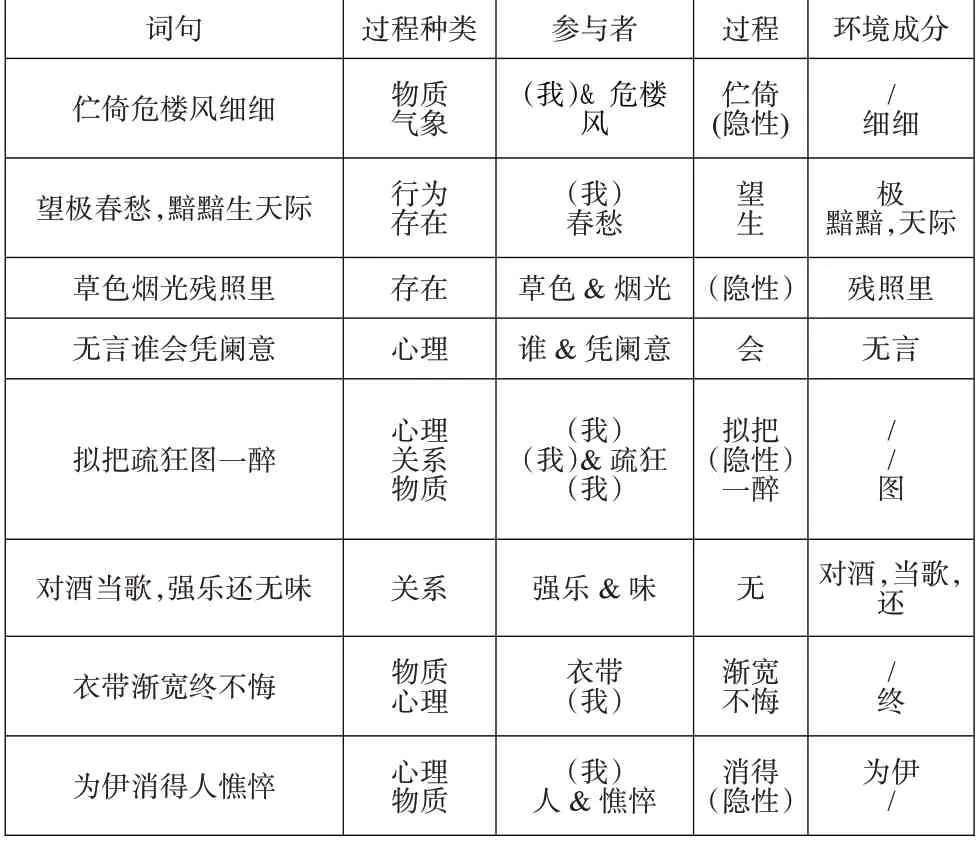

《蝶恋花》原词文本总计60个字,由“物质-气象-行为-存在-存在-心理-心理-关系-物质-关系-物质-心理-心理-物质”过程模式组成,共14 个过程,包括4个物质过程,4 个心理过程,2 个存在过程,2 个关系过程,1 个行为过程和1 个气象过程,各占整首词所有过程的28.6%、28.6%、14.3%、14.3%、7.1%和7.1%(详见表1)。黄国文认为表示叙述意义的多数是物质过程,而表示描述意义的过程多数是关系过程、存在过程和心理过程[7]。原词中,表示叙述意义的过程总占比42.8%,表示描述意义的过程总占比57.2%,这表明该词兼有叙述型(narrative)语篇和描述型(descriptive)语篇的特点,全词首句叙事,以“伫倚危楼风细细”开头勾勒出主人公的形象,带写一笔景物“风细细”,“春愁”点明时令,整首词有场景、人物和愁绪,上阕写境,下阕抒情,从客观现实逐渐转入主观感受,抒情造境,以迷离的景物描写渲染出凄楚悲凉的气氛,将情感熔铸在艺术形象里。原词较多使用物质过程和心理过程,二者共占所有过程的57.2%,依借动态动词展开叙事情节,注重内心刻画,因此,翻译时应注意此点,力使译文符合原词风格。

表1《蝶恋花》的及物性分析

四、运用及物性对《蝶恋花》英译文的对比分析

本文搜集了国内外翻译家包括许渊冲、杨宪益等、黄宏荃、Clara M.Candlin、刘若愚、海陶玮等翻译的6 篇平行英译文。下面我们将呈现这6 篇译文是如何处理原词的每一句出现的过程类型的,并加以比较分析。

(一)“伫倚危楼风细细”英译文的及物性分析

该词首句叙事,勾勒出主人公的外形,并带写一笔景物“风细细”,添加了一点背景,使画面变得生动活泼。原词句“伫倚危楼风细细”里有1 个物质过程和1 个气象过程,六位译者中只有黄宏荃和Candlin忠实原词的及物性过程。六位译者均将“伫倚危楼”翻译为物质过程,动词的选词上存在差别,例如:lean on/lean against/tarry/stand。据《汉语大词典》,“伫”亦作“佇”,意为“久立”,此处“伫”和“倚”词性一致,均为动词。“伫”既包含“动作”,又包含“时间”,因此,“伫倚”是一个连谓结构,该结构合并了两个动作语义即“站立”和“倚靠”以及一个时间语义即“长时间地”。上述六篇译文中,四位译者(许渊冲、杨宪益、Candlin 和刘若愚)只译出了“倚”,海陶玮采用了意译法,译为“tarry long(长时间逗留)”,与“伫倚”的词义相去甚远。六位译者在英译语义“长时间地”时采取不同的策略,黄宏荃和海陶玮两位译者将其分别直译为“long”和“for long”,其它四位译者采取了替换法,将其译为“alone”和“in solitude”,虽然未直译出原义,但纵观整首词,主人公确有孤单凄凉之感、相思极愁之意。诚然,翻译是一项语义复制活动和创造活动,译者根据自己的理解解读原诗,因而在选词择句时总会带有一定的主观色彩,呈现给译文读者的也总是带有译者主观色彩的阐释[8]。关于目标(goal)即“高楼”的翻译,译者有较大分歧:许渊冲可能出于音节数的考虑,采取省略法,省略了“危”的翻译;杨宪益、黄宏荃和刘若愚采用直译法,分别译为“the parapet of a high tower/ the sky-kissing tower/the high balcony”,翻译很精准;Candlin 以今义译古义,误将“高楼”译为“the ruined tower”,而海陶玮等切换视角,采用视角转换法,将其译为“window”。“风细细”是气象过程,意为“春风轻轻吹来;春风依稀拂面”。四位译者(许渊冲、杨宪益、刘若愚和海陶玮)将“风细细”处理为环境成分,例如:in light,light breeze/ in a gentle breeze/ in a soft breeze/ in the gentle breeze。仅两位译者(黄宏荃和Candlin)遵循原词的及物性过程,将其译为气象过程,如:Soft breezes blowing into my face/ Soft breezes blow。因此,在过程类型方面,黄宏荃和Candlin 的译本基本实现了与原文功能上的对等。

表2“伫倚危楼风细细”英译文的及物性分析

(二)“望极春愁,黯黯生天际”英译文的及物性分析

表3“望极春愁,黯黯生天际”英译文的及物性分析

词句“望极春愁,黯黯生天际”包含两个过程,即行为过程和存在过程。表3 显示只有杨宪益忠实原文的及物性过程,达到了与原词句过程相同的功能。至于“望极”的翻译,四位译者(杨宪益、黄宏荃、刘若愚和海陶玮)遵循了原词句的行为过程;Candlin 基于对原诗意境的理解,改变了原词过程转换为物质过程,输出了更多诗行;而许渊冲为传递“音美”,要求节调、押韵,将原过程转换为心理过程,虽部分字词没有直译忠实原文,作了适度调整,但整体贴合原词意蕴[9]。据《汉语大词典》,“生”作动词,意为“出现;显现”,因此原词句是存在过程。除了杨宪益遵循了原文的存在过程和黄宏荃采取省略法外,其他四位译者均将“春愁黯黯生天际”由原文的存在过程转换为物质过程,如:on the horizon dark parting grief grows unseen/ the border of the sky begets dark night/ parting sorrow darkly grows from the horizon/spring melancholy somberly growing on the horizon。关于原词句中存在物(existent)即“春愁”的翻译,海陶玮采取了直译法,译为“spring melancholy”,黄宏荃略去未译,其他四位译者均采用了意译法,将其译为“离愁别绪”,个别用词不同,譬如:parting grief/the grief of separation/parting grief/parting sorrow。

(三)“草色烟光残照里”英译文的及物性分析

原词“草色烟光残照里”是隐性的存在过程,该词句反映出词人用词凝练,虽只有一个方位词“里”和三个名词组成,但却勾勒出一副生动、逼真、凄美的画面。该词句缺乏动词,及物性结构不完整,展现出的是一种静态的意境,所以很难准确判断其属于那种过程,但也给读者和译者留有足够的想象、发挥和诠释空间。笔者初步将其标注为存在过程。六位译者均使用了物质过程翻译原词呈现的静态意境,将其动态化、具体化,但赋予不同的事物动态化,例如:许渊冲使用物质过程“smoke rises”赋予“烟”动态化,而五位译者(杨宪益、黄宏荃、Candlin、刘若愚和海陶玮)则使用不同的动态动词如“shimmering/softened/ have intermingled/ lights up/ shimmer”分别赋予不同的动作者(actor)如:the grass and hills/ the hue of grass/ the glow of hills & the hue of grass/ the fading sun 以及mist 以动态意境。但从原词句中的“色、光、照”诗人侧重描绘光色,描绘出一副“登高下望,春草,铺地如茵,夕阳的余辉下,闪烁着一层迷蒙的如烟似雾的光色”的生动逼真且凄美的画卷,带着一层感伤的色彩,为下一句抒情定下基调。相比之下,笔者认为用shimmer(闪烁)比softened/ have intermingled/lights up 更合适。此外,译者对原词句中的存在物(existent),即“烟”的理解上存在分歧:三位译者(杨宪益、Candlin 和刘若愚)采用替换法将其译为“hills”,这与“烟”所表达的内涵意义相去甚远,而另外三位译者将其译为“smoke/ misty/ mist”忠实了“烟”的本义。因此,通过综合考量及物性过程和参与者的翻译,相较之下,海陶玮的译本更好一点。

表4“草色烟光残照里”英译文的及物性分析

(四)“无言谁会凭阑意”英译文的及物性分析

表5“无言谁会凭阑意”英译文的及物性分析

原词“无言谁会凭阑意”是心理过程,意为“有谁能理解我凭栏远望的意思呢”。表5 显示四位译者(许渊冲、Candlin、刘若愚和海陶玮)在译出原词句心理过程的基础上,还增译了物质过程,将原词句中作定语的“凭栏”转化为物质过程,和原词句的及物性过程稍有不同。只有杨宪益忠实于原词句的及物性过程,虽做到了功能对等,但使用了意译的策略翻译现象(phenomenon)即“凭栏意”,将其意译为“the inquietude of my mind(心头的不安)”,直接地展现了词人伤感的意境,但与原词的词义相去甚远。关于原词句中的感知者(senser)的翻译,只有两位译者(许渊冲和海陶玮)的译本忠实了原词句的疑问语气,直译为“who”,其它四位译者发挥译者的主体性,采用语气转换法将原词句的疑问句译成陈述句,分别译为:no one/no sympathy/none/no one。此外,关于原词句中的环境成分即“无言”,四位译者(杨宪益、黄宏荃、Candlin 和刘若愚)采用了省略法,将“无言”省去不译,许渊冲和海陶玮将其分别译为“mutely(情感不用言语表达的,缄默的)”和“wordless(性格沉默,语词不清,没有理由说出)”,相比之下,“mutely”更能贴切地表现词人因伤感而无言的意境[10]。从整体考量,许渊冲的译文更贴近原文,忠实原作的心理及物性过程和参与者,又准确展现出了词人的伤感无言的意境。

(五)“拟把疏狂图一醉”英译文的及物性分析

表6“拟把疏狂图一醉”英译文的及物性分析

据《汉语大词典》,“拟”作动词,意为“打算;准备”,“把”作介词,意为“将要”,“拟把”在文中意为“打算”,“疏狂”意为“豪放,不受拘束”。原词句意为“本想尽情放纵喝个一醉方休”,包括三个过程,分别是心理过程、关系过程和物质过程。表6 显示刘若愚和海陶玮的译文采用直译方法,最接近原词的及物性过程模式。

(六)“对酒当歌,强乐还无味”英译文的及物性分析

表7“对酒当歌,强乐还无味”英译文的及物性分析

根据及物性分析,原词“对酒当歌,强乐还无味”是关系过程。译者在翻译该词句时,带上了一定的主观色彩,不同程度地对原文的及物性过程作出了调整。据《汉语大词典》,“当”作介词,意为“对着;向着”,与原词中“对”意同,因此“对酒”和“当歌”结构一致,词性对应,整体充当整个词句的环境成分。表7 显示六篇译文均出现增译词句的情况,增加了行为过程、物质过程和关系过程。4 位译者(杨宪益、黄宏荃、Candlin 和海陶玮)将“还无味”译为关系过程。关于“对酒当歌”这个环境成分,三位译者(黄宏荃、刘若愚和海陶玮)译出了“对酒”和“当歌”的并列关系,但将“对酒”和“当歌”分别转译为物质和行为过程、物质过程以及关系过程;杨宪益采取了省略策略,没有译出“当歌”;在许渊冲和Candlin的译本中,“当歌”均被处理为行为过程,“before the cup/ the wine”充当行为动词“chanting/sing”的环境成分,其中,许渊冲可能出于“音美”和“意美”的考虑,“对酒”和“当歌”不再是并列关系。至于“强乐”,三位译者(许渊冲、黄宏荃和海陶玮)将“强乐”译为名词短语,忠实原作处理为不同过程的参与者;刘若愚将其译为物质过程。因此,就及物性过程而言,海陶玮的译本更接近原文。

(七)“衣带渐宽终不悔”英译文的及物性分析

原词句“衣带渐宽终不悔”是物质和心理过程。表7 显示只有刘若愚完全遵循了原词句的及物性过程,实现了过程功能上的对等,而其他五位译者采用心理或物质过程同其它过程类型组合的方式翻译原词句,或增译,或改译,或省译了原文中的及物性过程。上面的6 篇英译文中,三位译者(Candlin、刘若愚和海陶玮)将“衣带渐宽”处理为物质过程,分别译为“my girdle grows too spacious/ my sash is getting looser and looser/ my girdle grows looser”;此外,同样有三位译者(许渊冲、黄宏荃和刘若愚)采用心理过程翻译“终不悔”,例如:“but I will not regret/yet I repent not/ still I don’t regret”,个别选词存在差异,但都局部实现了与原词的功能对等。

表8“衣带渐宽终不悔”英译文的及物性分析

(八)“为伊消得人憔悴”英译文的及物性分析

表9“为伊消得人憔悴”英译文的及物性分析

“为伊消得人憔悴”包含两个过程,即心理过程和物质过程。上面的6 篇英译文均没有完全将词句译为心理过程和物质过程,都不同程度的采取了过程类型转换的处理方法。就“消得”的翻译,Candlin使用了心理过程,黄宏荃采用了省略法,略去了“消得”的翻译,其它4 位译者均将“消得”翻译为关系过程,譬如:it is worthwhile/ I have none regrets/ she is worth being haggard for。“消得”在英语中很难找到词性一致的对应词,从这点看翻译为关系过程是合适的。关于“人憔悴”,3 位译者(许渊冲、黄宏荃、刘若愚)遵循了原词句的及物性过程,将其翻译为物质过程,如:growing languid for my coquette/ I am fasting emaciating/pining away。杨宪益和黄宏荃根据自己对原词意境的理解,适度改变了整首词后两句的组合顺序,如:“My clothes hand loose on my emaciated body. But regrets I have none, it is because of her./ For my secret love I am fasting emaciating:My belt far looser than its wont—Yet I repent not.”杨宪益将“憔悴”处理为body 的定语,虽未忠实原词的及物性过程模式,但整体意蕴贴合。两位译者(Candlin 和海陶玮)转换了过程类型,将“人憔悴”分别译为心理过程和关系过程。因此,综合考量,许渊冲和刘若愚的译本基本达到了与原词及物性过程相同的功能。

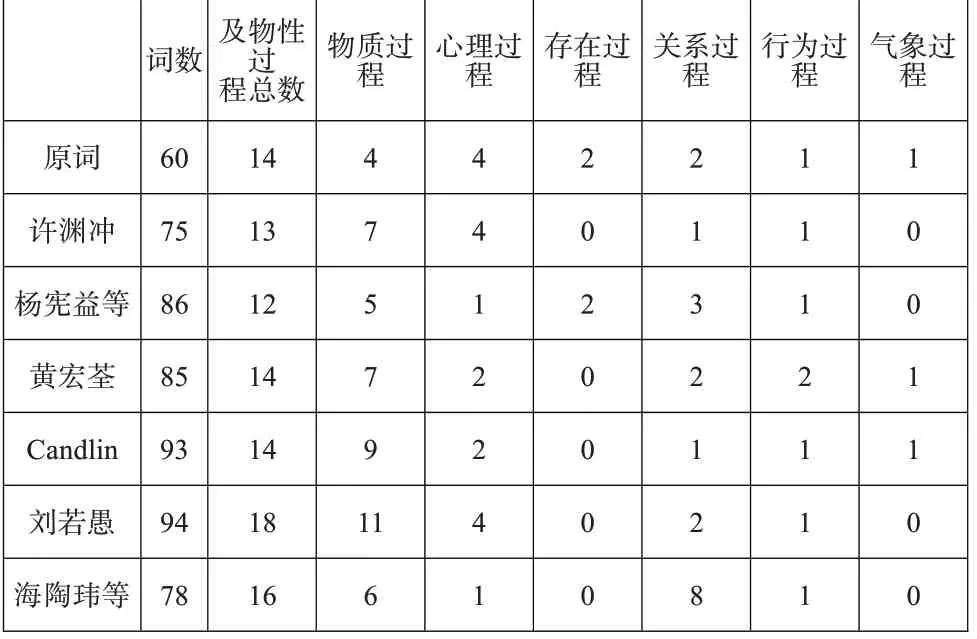

五、《蝶恋花》及其英译文的及物性过程分布特征

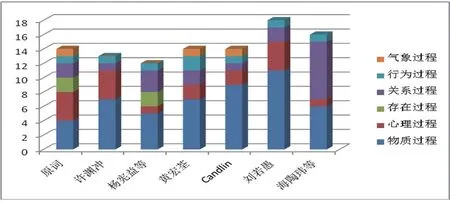

以上分析表明,6 篇英译文只做到部分词句遵循了原词的及物性过程,难以完全忠实原文的及物性过程模式,即“物质-气象-行为-存在-存在-心理-心理-关系-物质-关系-物质-心理-心理-物质”过程模式。前文提到原词较多使用物质过程和心理过程,二者共占所有过程的57.2%,依借动态动词展开叙事情节,注重内心刻画,因此,翻译时应注意此点,力使译文符合原词风格。除了海陶玮的译文外,其它5 个译本物质和心理过程之和所占所有过程的比例均在50%以上。表10 和图1 显示,刘若愚和Candlin增译了较多的物质过程,海陶玮则增译了较多的关系过程,且刘若愚和海陶玮的译本在过程类型的数目上高于原词。在及物性过程的分布趋势方面,三位译者(许渊冲、杨宪益和黄宏荃)的译本更接近原词,与原词的走向大体一致。当然,及物性总体分布的倾向性并不能视为译文质量的主要标准,译者对原词的理解、主观色彩的阐释、采取的译诗策略以及个人表达习惯均会导致译文在及物性过程分布和及物性过程模式上与原文的偏离[11]。

表10《蝶恋花》及其英译文的及物性过程分布

图1《蝶恋花》及其英译文的及物性过程分布

六、结语

6 篇英译文虽只局部遵循了原词的及物性过程,但各有千秋,我们可博采众长,借鉴各译本精华,忠实原词的及物性过程模式,在传达原文“意美”的前提下,尽可能传达原文的“音美”和“形美”,努力做到“三美”齐备[12][13],现提出以下翻译版本:

Die Lian Hua

For long I lean on balcony, breezes blowing into my face gently,

When I gaze into infinity at spring melancholy,

On the horizon looms parting grief somberly.

In fading sunlight mist shimmer over green grass,

Who understands why I lean on the rails mutely?

I’d like to drown in wine my parting grief and be reckless,

Here is wine and song, but strained mirth is useless.

My sash is getting looser than its wont, yet I repent not,

It’s worth while growing languid for my coquette.

从Halliday 的概念功能中的及物性理论视角,探讨了《蝶恋花·伫倚危楼风细细》及其六种英译文,描写了译文中及物性过程类型的再现和变化情况,发现及物性理论在一定程度上有助于呈现译文相较于原文的及物性模式忠实、转换或偏离的特征,具有分类清晰、方法具体的特点,可以为翻译批评和翻译活动提供一种定性定量的科学方法和途径,增加翻译批评和翻译实践的理论性和客观性,具有一定的参考价值。但在翻译古诗词时,也应综合考虑诗词的韵律和形式特点,在努力实现及物性过程模式对等的基础上,尽量做到“意、音、形”齐备。