磁州窑《五女图》瓷枕元杂剧故事画考释*

2021-04-30廖奔林达

廖 奔 林 达

有元一代,杂剧艺术蔚为极盛,“内而京师,外而郡邑,皆有所谓构栏者,辟优萃而隶乐,观者挥金与之”。(1)(元)夏庭芝:《青楼集·志》,中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》,北京:中国戏剧出版社1959年,第二册第7页。无由读书识字的广大底层民众得以在戏台上熟悉了众多的历史故事,受到普遍的文化启蒙。与之同时,作为北方最大民窑的磁州窑,在其白地黑花瓷枕上绘制出众多的人物故事画,这些画由窑厂画工绘出,题材主要取自元杂剧,构图也受到元杂剧演出场面的深刻影响。其中河北磁州窑艺术馆藏《五女图》枕,绘制了五幅以女性人物为主角的道德故事画:楚昭公妻投江(忠)、曹娥泣江(孝)、绿珠坠楼(节)、陶母剪发(义)、贵妃上马娇(从),是磁州窑瓷枕上绘制人物故事画最多的。这五幅画摹绘的都是元杂剧故事,是元杂剧盛演影响下的民间构图产物。

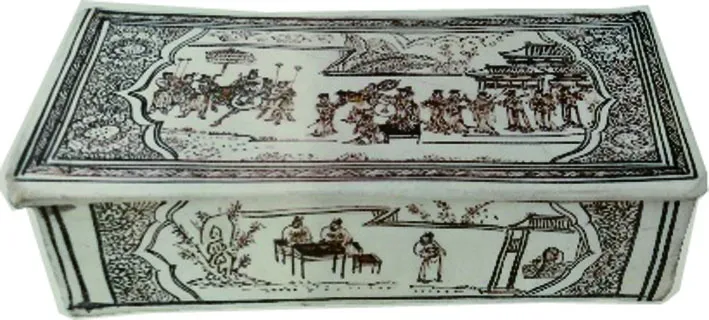

《五女图》枕长40.1厘米、宽19厘米、高15厘米,后壁左右两侧墨书“相地张家造,艾山枕用功”字样,底部有“张家造”窑戳,当为元代中后期磁州窑白地黑花长方形瓷枕Ⅱ型产品。(2)参见廖奔《磁州窑元白地黑花长方形瓷枕考论》,《文艺研究》2019年第5期。作为磁州观台镇的民间名窑,金元时期极为兴盛的“张家造”窑号,生产了大量绘有元杂剧故事画的白地黑花长方形瓷枕。瓷枕题书“相地”指相州,北魏天兴四年(401)设,磁州属其地。金代改彰德府,元改彰德路,但瓷枕仍用旧称。磁州观台镇西之山名“艾山”,北濒漳河,是张家瓷窑的集中开设地。“枕用功”意谓“枕上用功”,语意出自宋代欧阳修《归田录》卷下:“余平生所作文章,多在三上,乃马上、枕上、厕上也。盖惟此尤可以属思尔。”(3)(宋)欧阳修:《归田录》卷下,北京:中华书局1981年,第24、25页。欧阳修自谓平日用功不倦,抓紧一切零碎时间来写文章,乘马时、睡觉前、如厕时都不停止思考。瓷枕用此典,标榜可供枕上构思文章用,借此以提升瓷枕的文化含量。

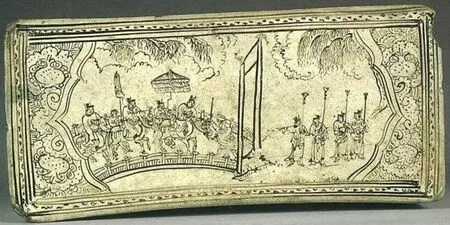

枕面及前后左右壁全部绘有人物故事图,五幅图一共绘制了32个人物,其中仅贵妃上马娇一幅图就绘制了16个人物,是今见单个瓷枕上故事画及单幅图绘制人物数最多的(图1)。此类枕通常都在枕面绘人物,其他侧面绘草木花卉,唯独此枕5面皆绘人物故事图,绘工投注的精力和工作量相当大,而人物画皆以女性为主角,制作此枕当有特殊含义,或为富庶女性客户专门定制。

图1 磁州窑张家造白地黑花长方形《五女图》枕

这5幅人物画都可以确定所绘为元杂剧故事图,现考释其内容如下:

1.郑廷玉《楚昭公疏者下船》杂剧图(图2)

图2 《楚昭公疏者下船》杂剧图(瓷枕后壁)

元钟嗣成《录鬼簿》于郑廷玉名下著录《楚昭公疏者下船》一剧。郑廷玉系元前期剧作家,彰德(今河南省安阳市)人,有杂剧23种,今存5种。《楚昭公疏者下船》有《元刊杂剧三十种》本和明脉望馆抄内府本、臧懋循《元曲选》本。剧写吴楚交兵,楚国战败,楚昭公携妻、子和兄弟芊旋乘小船渡汉江逃亡。风大船欲覆载,梢公要求关系稍疏者下水,以保他人平安,于是楚昭公的妻、子相继投水。图画所绘为楚昭公之妻自动下水、其子不忍母亲赴死的场景。

疏者下船故事无所本,《春秋左传》《史记·楚世家第十》载吴军入郢都、楚昭公曾携其妹季芈畀我渡过睢水仓皇逃亡之事,但无下船情节。郑廷玉利用楚昭公逃亡史实进行了全新创作,将其加工成一部体现血亲复仇观念的道德剧:为了保全社稷和保存复国力量,楚昭公弱、幼的妻子、儿子自愿牺牲、先后赴死,以换取楚昭公以及王弟芊旋的生存来重建楚国,弘扬了抵抗外族入侵的民族大义和坚忍牺牲精神,当然,兄弟血亲近于妻儿的观念有其历史局限性。元杂剧之前无人描写过这一故事,元杂剧里也不见他人同题材作品。既然故事内核没有承袭前人,又无他人相同创作,此图所绘只能是郑廷玉杂剧《楚昭公疏者下船》的故事画。

图绘江中5人,船上站立楚昭公、芊旋、昭公子和撑船艄公,昭公妻已入水。其情节是:艄公要求疏者下船后,昭公弟欲投水,被昭公拖住,于是昭公妻赴水,昭公子不忍母亲就死,伸出双手痛呼。剧本第三折是这样描写的:“艄公云:‘风狂浪猛,看看的淹上水来了。快着一个下水去。’”“芊旋云:‘哥哥,您兄弟下水去也。’”“正末(楚昭公)扯芊旋科,云:‘兄弟,咱两个须亲。’”“旦儿云:‘大王,我嘱咐你咱:好生看顾我这孩儿,我下水去也。’”(4)(元)郑廷玉:《楚昭公疏者下船》,(明)臧懋循《元曲选》,北京:中华书局1958年,第一册第286页。由于剧作人物重心不在昭公子这里,剧本未描写此时昭公子的心理活动,对他也无任何动作提示,但舞台处理时一定会赋予他相应的反应和动作。绘画中把他别母时的凄惨状态刻画得淋漓尽致,这个场景应该是舞台演出给画工留下的印象,由此可见绘画构思系取自舞台场面。

除了江中5人以外,岸上还立有两位秉笏躬身大臣,这两位站立者的身份或有说。明脉望馆抄内府本、臧懋循《元曲选》本都有龙神、鬼力奉上帝旨意救取楚昭公妻、儿回生情节,两位站立者或即是龙神、鬼力。但《元刊杂剧三十种》本似乎无此情节,虽因无宾白不甚清晰,但剧终楚昭公唱词提到妻、儿已死:“他身死在波光内,名标在书传里。一个忠则尽命,一个孝当竭力。”“近山村建所坟围,盖所贤妻庙、立个孝子碑,交后代人知。”(5)徐沁君:《新校元刊杂剧三十种》,北京:中华书局1980年,上册第159页。明脉望馆抄内府本、臧懋循《元曲选》本都对《元刊杂剧三十种》本改动甚大,因而情节与之相去甚远,龙神、鬼力事恐为明人增添。细辨瓷枕画二站立者形象,亦不是龙神、鬼力装扮,而是两位披袍秉笏的大臣,或许表现的是楚国臣子对昭公的挂牵担忧。存疑。

图中小船画得有特点,虚去了船帮,使得船上之人形态完整。瓷枕后壁中上部一个圆形气孔,恰好点缀成此图里天上的太阳,十分巧妙。

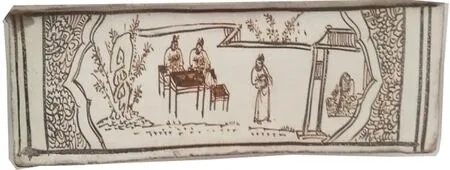

2.秦简夫《晋陶母剪发待宾》杂剧图(图3)

图3 《晋陶母剪发待宾》杂剧图(瓷枕前壁)

元钟嗣成《录鬼簿》于秦简夫名下有《晋陶母剪发待宾》一剧。秦简夫系元代中后期剧作家,有杂剧5种,今存3种,都是宣扬忠孝节义的,《剪发待宾》之外还有《赵礼让肥》《东堂老劝破家子弟》。《剪发待宾》今存明脉望馆抄于小谷本。

本事出《晋书·陶侃传》:“侃早孤贫,为县吏。鄱阳孝廉范逵尝过侃,时仓卒无以待宾,其母乃截发得双髲,以易酒肴,乐饮极欢,虽仆从亦过所望。及逵去,侃追送百馀里。逵曰:‘卿欲仕郡乎?’侃曰:‘欲之,困于无津耳。’”于是范逵向上举荐,陶侃得以发达。(6)《晋书·陶侃传》,北京:中华书局2011年,第6册第1768页。陶侃母亲识大义之举成为唐宋诗人歌咏对象,唐浩虚舟有《陶母截发赋》赞其事,宋苏轼《赵倅成伯母生日致语口号》有句:“杀鸡已效于庞公,剪发敢资于陶母。”(7)《东坡全集》卷一百十五·乐语十六章,台北:商务印书馆1988年影印《文渊阁四库全书》第1108册第812页上栏。宋刘克庄【贺新郎】有句:“鹤发萧萧无可截,要一杯、留客惭陶母。”(8)《全宋词》,北京:中华书局1965年,第4册第2630页下栏。剧本改变了事件中陶侃功利之心凸显的史实,尽力用陶母要求讲信义来弥补,以使之符合杂剧演出的道德要求。剧作强调陶母的识大体明是非,使陶母成为剧中主角以取代陶侃的中心位置,而陶母剪发则成为这部戏的主要戏剧动作,这种人物和故事中心转移从《晋陶母剪发待宾》的杂剧名称也可看出来。陶母的戏剧形象是勤劳识理,自己缝补浆洗艰难度日,却要求陶侃认真读书为人守信,指望着科考一举成名。对于儿子结识的正当朋友,陶母强调要重义气,即如陶母【正宫·滚绣球】所唱:“俺那儿作伴的都是些善人君子,孔子云‘与朋友切切偲偲’。有朋自远方至如此,怕不我重管待理当如是,则为这一顿饭剪了一缕青丝……我甘分无辞。”(9)《脉望馆抄校本古今杂剧》,《古本戏曲丛刊》四集,北京:商务印书馆1958年影印,第17册于小谷本《晋陶母剪发待宾》第6页。这是杂剧转移史实主题的关键点。另外这本杂剧是旦本,由正旦扮演陶母主唱,更突出了陶母的形象。

图中范逵据桌而坐饮宴,旁边陪坐即为陶侃。右侧屋内陶母席地而坐,正一手梳拢长发,一手持剪刀准备剪下。绘画将两个时空显示在了同一个场景中。至于当中站立一人,或可理解为仍是陶侃,正因贫穷无钱宴客而发愁。

金末元初画家何澄有《陶母剪发图》,事见《元史·岳柱传》:“(岳柱)方八岁,观画师何澄画《陶母剪发图》,岳柱指陶母手中金钏诘之曰:‘金钏可易酒,何用剪发为也?’何大惊,即异之。”(10)《元史》列传第十七“阿鲁浑萨理传”附,北京:中华书局2011年,第10册第3178页。何澄画或在秦简夫杂剧之前,因为秦简夫与岳柱年岁接近(11)《元史》给出了岳柱的生卒年,生于至元十七年(1280),卒于至顺四年(1333)。而元钟嗣成序于至顺元年(1330)的《录鬼簿》里把秦简夫放在“方今才人相知者”里,说他“见在都下擅名,近岁来杭回”。,因而陶母剪发待宾故事流行民间要早于杂剧。但由何画名目可知其绘画重点在陶母剪发,似瓷枕画中待宾与剪发各自为重的处理,恐系来自杂剧故事的启发。

3.关汉卿《金谷园绿珠坠楼》杂剧图(图4)

图4 《金谷园绿珠坠楼》杂剧图(瓷枕右壁)

元钟嗣成《录鬼簿》于关汉卿名下著录《金谷园绿珠坠楼》一剧,已佚。

绿珠坠楼事见晋干宝《晋记》和《晋书·石崇传》:石崇在金谷园建楼蓄宠姬绿珠,势臣孙秀派使者索绿珠,石崇出婢妾数十人任选,独不与绿珠,孙秀遂矫诏发兵收石崇。石崇对绿珠说:“我今为尔得罪。”绿珠哭道:“当效死于官前。”于是自投楼下而亡。(12)《晋书》,北京:中华书局1977年,第4册第2008页。因体现了歌姬不负主人的节操,绿珠坠楼成为历代文人乐于吟咏的典故。宋代乐史有《绿珠传》传奇文,所叙情节与上相同。

瓷枕绘4人:坠楼者为绿珠,楼上坐者右为石崇,左一穿对襟衫妇人当为石崇其他姬妾,楼下手持令牌来者为孙秀使者。这一故事场景当系画工根据观戏印象总结提炼而来,浓缩了原有情节的时间与空间,使得前后情景同时出现在一幅画里。除关汉卿外,其他元杂剧作家没有同题材剧作,因而瓷枕画即为关汉卿此剧的故事画。

4. 鲍天佑、汪勉之《孝烈女曹娥泣江》杂剧图(图5)

图5 《孝烈女曹娥泣江》杂剧图(瓷枕左壁)

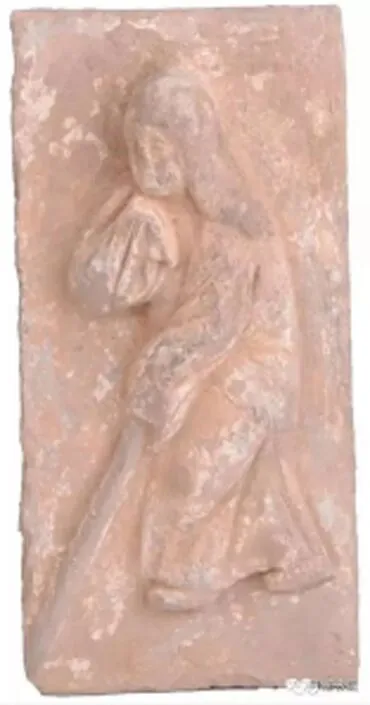

图6 山西壶关下好牢宋墓曹娥砖雕

元钟嗣成《录鬼簿》记载,鲍天佑、汪勉之共同作有《孝烈女曹娥泣江》一剧,已佚。

曹娥事见《后汉书·列女传》:曹娥为会稽郡上虞县(今绍兴)人,她的父亲五月五日迎神祭祀时淹死在舜江,十四岁的曹娥沿江号哭17日,最终投江而死。东汉元嘉元年(151)上虞县令度尚为之改葬,立曹娥碑,碑文为邯郸淳手笔。传说蔡邕见到邯郸淳的碑文,在碑背题了八个字: “黄娟幼妇,外孙齑臼。”曹操见到蔡邕题字,问杨修解否,杨修说“解”,曹操要他暂且不说,自己想了30里地才想出来,意谓“绝妙好辞”,于是曹操自认短杨修之才30里。事见刘义庆《世说新语·捷语》。后来东晋王羲之、北宋蔡卞先后重新书写曹娥碑,曹娥碑遂成历史名碑,曹娥事迹亦随之传久。后人建曹娥庙,改称舜江为曹娥江,改其村为曹娥村。宋以后历代帝王开始对曹娥大事褒扬,如北宋元祐八年(1093)哲宗敕建曹娥庙正殿、大观四年(1110)徽宗敕封曹娥为灵孝夫人,元代后至元五年(1339)加封曹娥为慧感夫人。宋金元时期,曹娥作为孝女典型进入“二十四孝”中,其时民间墓葬壁画、雕塑里多见曹娥泣江形象。

图7 《绣像古今贤女传》曹娥(光緒三十四年(1908)上海點石斋石印本)

元代前中期散曲名家冯子振《泣江妇》散套歌咏其事:“【正宫·鹦鹉曲】曹娥江主婆娑住,五月五水面迎父。蔡中郎幼妇碑阴,古刻荒云深雨。【么】夏侯瞒智肖杨修,强说不多来去。怕文章泄漏风光,谜语到难开口处。”(13)(元)杨朝英:《太平乐府》卷一,隋树森《全元散曲》,北京:中华书局1962年,上册第347页。散套将曹娥泣江、蔡邕在曹娥碑背题辞、曹操与杨修赌猜题辞隐语的逸事全部咏入,表明元代文人关注由曹娥和曹娥碑引起的这一系列历史掌故。鲍天佑系元代中后期杂剧家,有剧作8种,皆佚。钟嗣成与鲍天佑熟稔,说他“事吏簿书之役,非其志也。硅步之间,惟务搜奇按古而已,故其编撰,多使人感动咏叹”(14)(元)钟嗣成:《录鬼簿》,中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》,北京:中国戏剧出版社1959年,第二册第122页。。鲍天佑系杭州人,地近上虞,平日“搜奇按古”考察到曹娥事迹,因而谱入杂剧演出,是顺理成章的事。汪勉之曾任浙东帅府令史,亦生活在这一带,并与鲍天佑交好,因此参与创作并写了其中两折戏。

图中绘曹娥沿江哭号情景:曹娥梳童女三小髻,行进江边,边哭边走,以一袖揩泪。曹娥形象当系来自杂剧装扮,可以对照其他参照物:山西壶关下好牢北宋宣和五年(1123)墓曹娥雕砖,曹娥披发拄杖行走,以一袖揩泪哭泣,旁有墨书“曹娥”二字。(15)王进先:《山西壶关下好牢宋墓》,《文物》2002年第5期。(图6)清魏息园《绣像古今贤女传》绘刻曹娥图,曹娥垂发行走江边,以一袖揩泪哭泣。(图7)三者形象十分接近,但只有瓷枕曹娥梳三小髻,与前后时代的处理都不一样。推测舞台演出时,为强调曹娥年幼而提升其孝行感召力,特意作此装束。其他用于“二十四孝”的图像则无此必要,仅绘出孝女即可。由此枕所绘其他图像皆非孝道人物看,这幅曹娥泣江图是作为五女系列进入主题的,因而当系元杂剧故事图像。

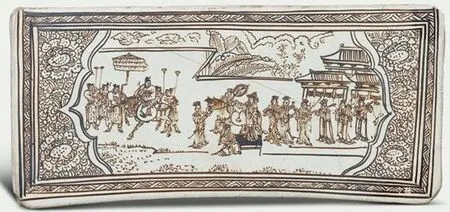

5.《杨妃上马娇》图(图8)

图8 《杨妃上马娇》图(瓷枕枕面)

图中所绘为长安兴庆宫花萼楼前,唐明皇李隆基乘马准备出行、杨贵妃正在上马的场景。何以知道是唐明皇与杨贵妃?理由有四:(1)所绘系君王出行,有盛大銮舆仪仗为证。元睢景臣《高祖还乡》散套描写汉高祖刘邦的銮舆里有金瓜、银钺、宫扇等,还有“黄罗伞柄天生曲”(16)睢景臣:【般涉调·哨遍】,隋树森《全元散曲》,北京:中华书局1962年,上册第544页。,这些都见于此图。其中最具特征的是曲柄黄罗伞,系元代瓷枕画里的君王专用銮舆。同样仪仗也见于元磁州窑白地黑花长方形瓷枕《豫让吞炭》杂剧画中,享仪仗者为赵襄子,而赵襄子系三家分晋后的赵国开国之君。(17)元磁州窑白地黑花长方形瓷枕《豫让吞炭》杂剧画,也有人指其内容为陈桥兵变赵匡胤黄袍加身。但赵匡胤其时任北周殿前都点检率禁军出征,尚未登基,不应当随行帝王仪仗。若说图中黄罗伞下骑马者系黄袍加身的赵匡胤,马头前站立一人竟向其挥动宝剑,也与历史场景不符。(图9)(2)李杨爱情系唐宋文人乐道之熟题,其他帝王则无类似故事情节。(3)唐明皇素爱乐舞,首创梨园女乐,亲制【霓裳羽衣曲】,杨贵妃则善舞此曲,故画中贵妃侍从皆女乐。(4)唐明皇与杨贵妃长期住在长安兴庆宫,兴庆宫内有花萼相辉楼,系唐明皇杨贵妃时常宴饮之楼,时称天下第一名楼,居天下五大名楼之首(其他四楼为山西鹳雀楼、湖北黄鹤楼、湖南岳阳楼、江西滕王阁),唐臣高盖、王諲、张甫、陶举、敬括皆有《花萼楼赋》咏之。图中特意绘出重檐高耸的楼阁,以点明人物身份。

图9 磁州窑博物馆藏《豫让吞炭》枕画君王仪仗

瓷枕图中左侧曲柄黄罗伞下、金瓜银钺仪仗队中,李隆基乘马回望、静静等待。中间长柄宫扇之下,一侍女跪扶杨贵妃登上跨马桌勉力上马。右侧长长的女乐队伍正在演奏乐器,其后即是飞檐挑脊的花萼楼。李、杨共同乘马出行的情节见于前人描述,例如宋乐史《杨太真外传》曰:“上起动必与贵妃同行,将乘马,则力士执辔授鞭。”(18)(宋)乐史:《杨太真外传》卷上第三页,(清)叶德辉《唐开元小说六种》,清宣统三年(1911)叶氏观古堂刻本。

然而元杂剧同题材剧本甚多,如庾天锡《杨太真霓裳怨》《杨太真华清宫》、关汉卿《唐明皇哭香囊》、岳伯川《罗公远梦断杨贵妃》、白朴《唐明皇秋夜梧桐雨》等,除了白朴剧本,其他都逸失了。而白朴剧本里没有正面描写杨贵妃上马,只在唱词里提到“花蕚楼前上马娇,一段儿妖娆。”(19)(元)白朴:《梧桐雨》杂剧第四折,(明)臧晋叔《元曲选》,北京:中华书局1958年,第一册第361页。猜测某一部杂剧表演了杨贵妃由花萼楼饮宴之后,下楼上马的娇酣情景,被瓷枕绘入,只是不知道剧名。

杨贵妃上马娇是流行题材,历代绘画与诗歌、词曲里都有表现。绘画据说唐代陈闳、周昉、韩干都有作,今存后世仿作数幅:南唐周文矩(传)《太真上马图》、美国弗利尔美术馆藏元钱选《真妃上马图》、辽宁博物馆藏明仇英款《真妃上马图》、南京博物院藏明仇英《宋人画杨贵妃上马图》。周文矩(传)《太真上马图》见于2018年中国嘉德春拍拍品,绢本设色,无作者名款。图系清宫旧藏,《石渠宝笈三编》著录(根据拖尾所谓元人柯九思、郑元祐、黄潜题跋,定为五代周文矩作),清胡敬《西清札记》亦指为周文矩作。此画曾被溥仪携往长春(见《故宫已佚书画目》),1945年秋由长春伪宫流出,20世纪50年代末被邓拓购藏。邓拓认为此图拖尾元人柯九思诸人题跋是“伪造的”,但题跋不真“画本身未必随之而伪”(20)邓拓:《谈谈周文炬的太真上马图》,北京画院《中国画》,北京:北京出版社1959年。。杨仁恺与张珩则都认为所传周文矩《太真上马图》系宋人摹本而留有唐人风貌。(21)杨仁恺:《清宫旧藏国宝级古画〈太真上马图〉》,《艺苑掇英》第28期,上海人民美术出版社1986年2月。徐邦达亦认为“有作伪嫌疑”。(22)徐邦达:《古书画伪讹考辨》,南京:江苏古籍出版社1984,上卷第155页。图绘郊外行队19人,右侧唐明皇驻马回眸等待,左侧二仕女掖扶杨贵妃上马。(图10)宋胡仲弓《题杨妃上马娇图》诗曰:“并辔行春沉醉归,侍儿扶上绣鞍来。君王微笑回眸看,肯信嵬坡掩面时。”(23)(宋)胡仲弓:《苇航漫游稿》卷四,台北:商务印书馆1988年影印《文渊阁四库全书》第1186册,第707页下栏。诗意与画意相合,故《太真上马图》宋人已见到。元人柯九思有《题周文矩画太真攀鞍图》诗曰:“春风别院奏笙歌,妃子攀鞍转晓波。不信开元太平日,香魂沦落马嵬坡。”(24)(清)顾嗣立:《元诗选》三集卷五,台北:商务印书馆1988年影印《文渊阁四库全书》第1471册,第336页下栏。似乎周文矩所绘有院落笙歌的内容而非野外行进,更证上述周文矩《太真上马图》系伪托。元钱选《真妃上马图》与之构图完全相同,仅摒去背景,当系其临本,但杨贵妃失却了雍懒从容之态。(图11)所以元陈伯敷(绎曾)题《杨妃上马娇图》云:“此索【清平调】词赴沉香亭时耶?抑闻渔阳鼙鼓声赴马嵬坡时耶?上马固相似,情状大不同,观者当审诸。”(25)(元)陶宗仪:《南村辍耕录》卷五“题跋”条,北京:中华书局1959年,第63页。他已经看不出所绘背景是沉香亭赏花还是渔阳鼙鼓逃难了。

以瓷枕画与《太真上马图》相较,场景改郊野为宫内,动作改“醉归”为“醉出”,而且整体布局结构全部改变,尤其增添了花萼楼背景,可以知道瓷枕画并非其仿本。宋人韩驹《题明皇上马图》诗曰:“翠华欲幸长生殿,立马楼前待贵妃。尚觅君王一回顾,金鞍欲上故迟迟”。(26)(宋)胡仔:《苕溪渔隐丛话后集》卷三十四引韩驹诗,并有跋文:“余旧观《蔡天启集》中有此诗,竟谁作邪?”宋孙绍远《声画集》卷一则明指为韩驹作。似乎韩驹所见另有一幅《明皇上马图》,画的内容和场景近似于瓷枕画。南京博物院藏仇英《宋人画杨贵妃上马图》,构图与韩驹题诗内容一致,但图名有异,不知其所临“宋画”与韩驹题画有否关联。(图12)瓷枕画与仇英“宋画”以及其他画的不同之处在于,瓷枕绘出院墙来隔断空间,这是典型的元代磁州窑白地黑花长方形瓷枕图绘的空间处理法,大量见于今存元枕,所绘花萼楼则憨态幼稚,头戴帷帽的杨贵妃不用扶掖自己上马,唐明皇所控马低头奋蹄,使二人平添了一丝英武之气,这明显是元代风貌。瓷枕画大抵是民间画师自主创作,或吸收了前人绘画营养,但其内在精神恐来自元杂剧。

图10 周文矩(传)《太真上马图》

图11 元钱选《贵妃上马图》

图12 明仇英《宋人画杨贵妃上马图》

元郑元祐《题杨妃上马娇》古体诗曰:“君不见华蕚楼前上马时,君王忘是寿王妃。龙顔含笑待持控,海棠睡美春风吹。绣鞍娇凭翠袖冷,金镫拟跨丝鞭垂。宫靴拍鞍欲驰及,簌簌步摇危不知。六宫窈窕千蛾眉,并乘騕褭黄金羁。芙蓉濯露总殊妙,杂沓绮罗知谓谁。独拥玉环何所之,联镳欲向华清池。双龙啮膝踏花去,锦香覆满红胭脂。从官车骑空瞻望,并肩私语行迟迟。行毋迟迟日已西,渔阳铁骑崩云追。才出都门便别离,千古万古令人悲,再拜能忘臣甫诗。”(27)(元)顾瑛:《草堂雅集》卷三,台北:商务印书馆1988年影印《文渊阁四库全书》第1369册,第227页下栏。诗意前半与瓷枕画接近:杨贵妃在华(花)萼楼前上马,步摇簌簌,如海棠春睡般娇憨无力,唐明皇则含笑控马等待。后半则联想到唐明皇“独拥玉环”、与之“并肩私语”是去往华清池,但才出都门就遭遇了“渔阳铁马”的惨剧。与郑元祐诗意相较,元王伯成《天宝遗事诸宫调》更是集中笔墨描写了“杨贵妃上马娇”的细节,其开场引辞【中吕宫·哨遍】有句:“看不尽上马娇模样。”(28)(明)郭勋:《雍熙乐府》卷七,《续修四库全书》第1740册,上海:上海古籍出版社2003年,第605页上栏。后面具体展开:“【仙吕宫·六么序】烹龙炮凤,香满禁楼中。调音品律,彩云低拂绮罗丛。俄尔分开锦簇,捧出醉芙蓉。翠帘高卷,玉梯扶下,素娥谪降广寒宫。【么篇】先已停鞍按勒,朱漆枕绣複蒙。罗袜尘香,欲绕还软无踪。天子欣然驻待,芳意任从容。春纤凭暖,金莲立困,付能催上玉华骢。【赚煞尾】锦衣笼,宫人驰骋,尽温柔万种。强驻刚乘娇欲滴,颤巍巍簌翠遗红。畅道真恁疏慵,宝镫深藏足半弓。金衔慢松,玉鞭不动,马蹄儿懒趁海棠风。”(29)(明)郭勋:《雍熙乐府》卷四,《续修四库全书》第1740册,第464页上栏。杨贵妃的鞍马早已备好,唐明皇欣然驻马等待,吹弹奏乐、花团锦簇的绮罗队捧出了“醉芙蓉”杨贵妃。她娇憨慵懒、身软无力,从刚刚饮宴过的“广寒宫”花萼楼上被沿玉梯扶下,然后强支撑着跨镫上马,其间颤巍巍掉了一地珠翠簪红。这是对杨妃上马娇情景的完整描写,明代郭勋《雍熙乐府》卷四收录此套曲,直接就标名为《杨妃上马娇》。王伯成是受到杂剧曲词启发,还是自己联想发挥,不得而知。杨妃上马娇题材的影响之普遍,还体现在当时的南北曲里都有【上马娇】曲牌。总之,众多绘画、诗词和杂剧的共同作用与互相为用,使得杨贵妃上马娇成为时代熟稔题材,给了瓷枕画创作以多方刺激和提示。

《五女枕》制作者选择有关节妇贞女的杂剧故事集中绘于瓷枕,有其寓意在。元刊本《疏者下船》曲词点明,昭公妻下船体现的是一个“忠”字。剧终楚昭公唱道:“他身死在波光内,名标在书传里。一个忠则尽命……”(30)徐沁君:《新校元刊杂剧三十种》,北京:中华书局1980年,上册第159页。曹娥泣江入“二十四孝”之列则不待言。绿珠坠楼为“节”,宋人乐史《绿珠传》曾点明:“绿珠之坠楼,侍儿之有贞节者也……绿珠之没已数百年矣,诗人尚咏之不已,其故何哉?盖一婢子,不知书,而能感主恩,奋不顾身,其志懔懔,诚足使后人仰慕歌咏也。”(31)(宋)乐史:《绿珠传》卷上第三页,(清)叶德辉《唐开元小说六种》,清宣统三年(1911)叶氏观古堂刻本。陶母剪发待宾为“义”,因剧中反复强调一个“信”字,而陶母有“信近于义”的唱词。(32)《脉望馆抄校本古今杂剧》,《古本戏曲丛刊》四集第17册于小谷本《晋陶母剪发待宾》第6页【仙吕·金盏儿】。杨妃上马娇或可解释为妇女“三从”之一的“从”,从君从夫也,又可体现“四德”之一的“妇容”,妇人之仪态也,当然,雍容富贵则是图中应有之义。这五幅杂剧故事图,按照“忠孝节义从”的序列进行组合,制作者大约是希望顾客将其当作宣化妇女道德的模本使用。元代评者即已将杂剧视作道德风化的助力者,如夏庭芝《青楼集志》说:“院本大率不过谑浪调笑,杂剧则不然,君臣如《伊尹扶汤》《比干剖腹》,母子如《伯瑜泣杖》《剪发待宾》,夫妇如《杀狗劝夫》《磨刀谏妇》,兄弟如《田真泣树》《赵礼让肥》,朋友如《管鲍分金》《范张鸡黍》,皆可以厚人伦、美风化,又非唐之传奇、宋之戏文、金之院本所可同日语矣!”(33)(元)夏庭芝《青楼集》卷首,中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》,北京:中国戏剧出版社1979年,第二册第7页。元杂剧既然有弘扬传统道德的功用,制作者就将其故事绘入瓷枕而播入民间。只是,疏者下船、曹娥泣江、绿珠坠楼等故事不尽吉利祥和,能够出现在家用瓷枕上,可以见出时人对之不甚避忌。