三种术式治疗肛周脓肿的效果对比

2021-04-29熊育建王常平陶维祝

熊育建,王常平,向 文,林 飞,黄 宇,陶维祝

(云阳县人民医院肛肠科,重庆 404500)

肛周脓肿也叫肛门直肠周围脓肿,是指肛管直肠周围的软组织或间隙发生急性化脓性感染,脓性渗出物聚集所形成的脓肿[1]。此病患者的典型症状是患处剧烈疼痛,部分患者还可出现发热、排便不畅等症状。对肛周脓肿患者进行保守治疗的效果欠佳。目前,临床上对此病患者主要是进行手术治疗,常用的手术方式有单纯切开引流术、切开挂线引流术、三间隙引流术等。本文主要是比较用这三种术式治疗肛周脓肿的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院肛肠科2018 年4 月至2019 年7 月期间收治的135 例肛周脓肿患者作为研究对象。其纳入标准是:病情符合肛周脓肿的诊断标准[2];具有进行手术治疗的指征;一般状况良好,生命体征平稳;自愿参与本研究。其排除标准是:合并有其他严重的肛肠疾病;存在认知功能障碍或凝血功能障碍;病历资料缺失或术后随访脱落。按照手术方法的不同将其分为A 组(n=45)、B 组(n=44)与C组(n=46)。在45 例A 组患者中,有男22 例,女23 例;其年龄为24 ~69 岁,平均年龄为(52.14±8.74)岁;其病程为3 ~12 d,平均病程为(6.84±3.14)d。在44 例B 组患者中,有男23 例,女21 例;其年龄为25 ~68 岁,平均年龄为(51.25±7.41)岁;其病程为4 ~13 d,平均病程为(7.14±4.14)d。在46 例C 组患者中,有男23 例,女23 例;其年龄为22 ~68 岁,平均年龄为(50.84±7.10)岁;其病程为3 ~14 d,平均病程为(8.02±5.01)d。三组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对A 组患者进行三间隙引流术,方法是:协助患者取侧卧位,对其进行腰硬联合麻醉。以患者肛周脓肿波动最大的部位为中心做一个放射状切口或弧形切口,切开皮肤,对肛门外括约肌外间隙内的脓液进行充分引流。沿着括约肌间沟分离至正常组织处,排净此处的脓液。将括约肌间的脓腔壁切除,将黏膜下间隙切开。沿着肛门内括约肌表面切除黏膜下间隙周围的黏膜及黏膜下组织,适当扩大切口[3]。修剪创缘,对伤口进行止血处理后填入凡士林纱布,在肛门内留置一根排气管,用无菌纱布对切口进行加压包扎(不缝合切口)。对B 组患者进行单纯切开引流术,方法是:协助患者取侧卧位,对其进行腰硬联合麻醉。以患者肛周脓肿波动最大的部位为中心做一个切口,切开皮肤、皮下组织及脓肿腔,将脓液排净。剪除脓肿腔周围的坏死组织,对伤口进行止血处理,冲洗脓肿腔,在脓肿腔内填入凡士林纱布,用无菌纱布对切口进行加压包扎(不缝合切口)。对C 组患者进行切开挂线引流术,方法是:协助患者取侧卧位,对其进行腰硬联合麻醉。在其肛周脓肿的隆起处做一个放射状切口,切开皮肤、皮下组织及脓肿腔。排净脓液后将食指插入脓肿腔内,探查脓肿腔的走向并分离脓肿腔的间隙。剪除脓肿腔周围的坏死组织,充分打开脓肿腔,寻找肛隐窝部位的可疑内口。找到内口后,将探针从内口的最薄处伸入,在探针的顶端挂弹力皮筋。将探针从肛门牵出,收紧橡皮筋并将其固定。适当扩大内口,使脓肿腔引流顺畅。根据脓肿腔的大小,每隔1.5 ~2.5 cm 在脓肿腔四周做一个大小适当的放射状切口,分别在切口内挂置橡皮筋,形成对口引流[4-5]。用生理盐水反复清洗脓肿腔,在脓肿腔内填入凡士林纱布,用无菌纱布对切口进行加压包扎(不缝合切口)。

1.3 观察指标

比较三组患者术后首次排便时视觉模拟评分法(VAS)的评分及术后切口愈合的时间。VAS 的分值为0 ~10 分,患者的评分越高表示其疼痛越强烈。术前及术后6 个月,比较三组患者生活质量评分量表(QOL)的评分及VAS 评分。QOL 的总分为100 分,患者的评分越高表示其生活质量越好。比较三组患者术后切口感染、肛门功能障碍及肛瘘的发生率。

1.4 统计学方法

用SPSS 18.0 软件处理本研究中的数据,计数资料用%表示,用χ²检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组之间比较用t检验,多组之间比较用F 检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

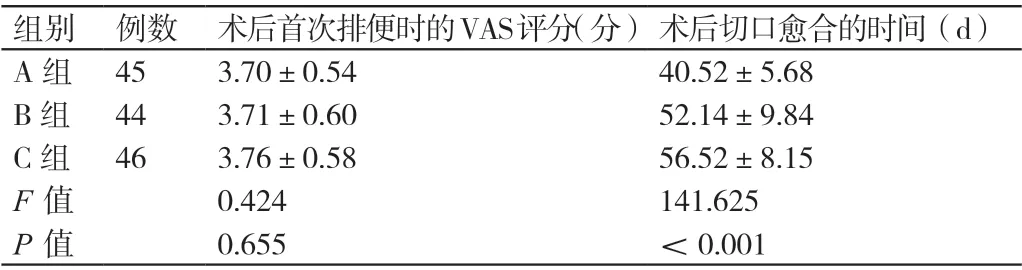

2.1 对比三组患者术后首次排便时的VAS 评分及术后切口愈合的时间

三组患者术后首次排便时的VAS 评分相比,差异无统计学意义(P>0.05)。A 组患者术后切口愈合的时间短于B 组患者与C 组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。B组患者术后切口愈合的时间短于C 组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 比三组患者术后首次排便时的VAS 评分及术后切口愈合的时间(± s)

表1 比三组患者术后首次排便时的VAS 评分及术后切口愈合的时间(± s)

组别 例数 术后首次排便时的VAS评分(分)术后切口愈合的时间(d)A 组 45 3.70±0.54 40.52±5.68 B 组 44 3.71±0.60 52.14±9.84 C 组 46 3.76±0.58 56.52±8.15 F 值 0.424 141.625 P 值 0.655 <0.001

2.2 对比术前及术后6 个月三组患者的QOL 评分及VAS 评分

术前,三组患者的QOL 评分及VAS 评分相比,差异无统计学意义(P>0.05)。术后6 个月,A 组患者的QOL评分高于B 组患者与C 组患者,其VAS 评分低于B 组患者与C 组患者,差异有统计学意义(P<0.05);B 组患者的QOL 评分高于C 组患者,其VAS 评分低于C 组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 对比术前及术后6 个月三组患者的QOL 评分及VAS评分(分,± s)

表2 对比术前及术后6 个月三组患者的QOL 评分及VAS评分(分,± s)

时间 组别 QOL 评分 VAS 评分(分)术前A 组(n=45) 56.52±5.46 5.29±1.54 B 组(n=44) 55.18±6.12 5.21±1.24 C 组(n=46) 56.35±5.54 5.23±1.04 F 值 0.726 0.047 P 值 0.486 0.954术后6 个月A 组(n=45) 84.52±3.62 1.08±0.41 B 组(n=44) 78.62±4.15 1.98±1.05 C 组(n=46) 71.59±3.28 2.45±1.34 F 值 139.783 218.113 P 值 <0.001 <0.001

2.3 对比三组患者术后切口感染及肛门功能障碍的发生率

术后,A 组患者切口感染的发生率为4.44%(2/45),其肛门功能障碍的发生率为6.67%(3/45);B 组患者切口感染的发生率为6.82%(3/44),其肛门功能障碍的发生率为4.55%(2/44);C 组患者切口感染的发生率为6.52%(3/46),其肛门功能障碍的发生率为6.52%(3/46)。三组患者术后切口感染及肛门功能障碍的发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.4 对比术后3 个月内三组患者肛瘘的发生率

术后3 个月内,A 组患者肛瘘的发生率为4.44%(2/45),B 组患者肛瘘的发生率为22.73%(10/44),C 组患者肛瘘的发生率为10.87%(5/46)。术后3 个月内,A 组患者肛瘘的发生率低于B 组患者与C 组患者,差异有统计学意义(P<0.05);C 组患者肛瘘的发生率低于B 组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

肛周脓肿是一种发生于肛门、肛管及直肠周围的化脓性感染性疾病。此病患者占肛肠疾病患者总数的8%~25%。肛周脓肿患者的病情若持续进展,可发生肛瘘。目前,临床上常采用单纯切开引流术、切开挂线引流术、三间隙引流术等手术治疗肛周脓肿。对此病患者进行单纯切开引流术操作较为简单,但术中易出现引流不畅的情况,且易在患者的肛门括约肌处形成脓肿间隙,从而易导致其术后发生肛瘘。且对此病患者进行单纯切开引流术后仍需对其实施二期肛瘘手术,治疗的周期较长,且治疗的费用较高。对肛周脓肿患者进行切开挂线引流术可将脓肿腔切开,更有利于清除脓液及剪除坏死的组织[2]。与对此病患者进行单纯切开引流术相比,对其实施切开挂线引流术后其肛瘘的发生率较低。但进行切开挂线引流术需要在患者的肛周做多个手术切口,因此术后其切口愈合的时间较长,痛苦较大[6-7]。三间隙引流术是临床上治疗肛周脓肿的一种新术式。三间隙是指肛门内外括约肌间的间隙、直肠黏膜与内括约肌间的间隙及直肠黏膜与外括约肌间的间隙。对肛周脓肿患者进行三间隙引流术可显著提高引流的效率,并能在保留括约肌的基础上将感染的腺体切除,进而可预防患者术后病情复发[8-10]。

综上所述,与用单纯切开引流术或切开挂线引流术治疗肛周脓肿相比,用三间隙引流术治疗此病的效果更佳,能减轻患者术后的疼痛感,降低其术后肛瘘的发生率,缩短其切口愈合的时间,提高其生活质量。