不同粒度鹿茸微粉促进小鼠皮肤创伤愈合效果研究

2021-04-27

梅花鹿的驯养、人工繁殖已有数百年历史,2020年5月梅花鹿进入了《国家畜禽遗传资源目录》。鹿茸是梅花鹿或马鹿的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角[1],《神农本草经》中记载鹿茸具有壮肾阳、益精血、强筋骨、调冲任、托疮毒的作用。其中调冲任、托疮毒是指调理周身气血,促进局部血流,有利于创伤愈合[2]。近年鹿茸药用研究集中在对心脑血管系统保护、促进生殖系统发育、修复神经系统以及抗疲劳、抗衰老等方面[3~6],而促进创伤愈合相关研究较少。皮肤创伤恢复包括出血期、炎性期、增殖期和重塑期,此过程中有多种细胞及因子参与反应[7]。创伤愈合取决于新生毛细血管和成纤维细胞生长和分化,较多的新生毛细血管可改善创面组织供氧,加速创面的基础代谢,促进修复[8]。成纤维细胞可以分泌多种细胞因子促进愈合,而成纤维细胞合成的胶原纤维则是胞外基质的主要成分[9]。其中胶原蛋白是胶原纤维的主要成分,羟脯氨酸是胶原蛋白中的特征氨基酸[10],其含量可反映创伤组织的愈合程度。

超微粉碎技术指利用冲击、碰撞、剪切、研磨、分散、分级、表面包覆等机械加工手段,将物料粉碎至微米级的加工技术[11],已在中药加工业中广泛应用。动物药材的有效成分主要在细胞内与细胞间质,且以胞内为主[12]。超微粉碎在完全破坏细胞结构的基础上,可增大动物药材表面积比及孔隙率,增加水溶性蛋白含量溶出度,增大溶出速率[13],利于有效成分吸收,因此更适用于动物药材加工。

鹿茸微粉对创伤组织的修复具有积极作用,如促进伤口愈合、抑制瘢痕组织形成等[14,15]。但关于微粉粒度对促进皮肤创伤愈合是否有影响尚不明确。为此,本研究将超微粉碎技术应用于鹿茸加工中,通过比较不同粒度鹿茸微粉对小鼠皮肤创伤组织的修复效果,以明确药用鹿茸微粉的最佳粒径,为进一步研发鹿茸外敷类药物奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验动物昆明小鼠90只,雄性,体重(20±3)g,SPF级,在三级动物室无菌饲料喂养。小鼠、饲料均购自山西医科大学实验动物中心。

1.2 试剂与仪器材料与试剂:梅花鹿茸(山西省药物培植厂)、脱毛膏、碘酒、酒精、戊巴比妥钠、凡士林、硬脂酸、羊毛脂、苯甲酸钠、甘油、伊红、二甲苯、石蜡、甲醛、小鼠羟脯氨酸试剂盒(上海酶联生物有限公司)。

仪器:全自动酶免生化分析仪CHIMWE290(美国AWARENES 公司);低温高速离心机SC-3614(安徽中科中佳科学仪器有限公司);石蜡切片机HSS7320型(沈阳恒松科技有限公司);振动式超微粉碎机WZJ-6B(济南日方机械有限公司);Mastersizer 2000 激光粒径分析仪(英国马尔文仪器有限公司)。

1.3 试验方法

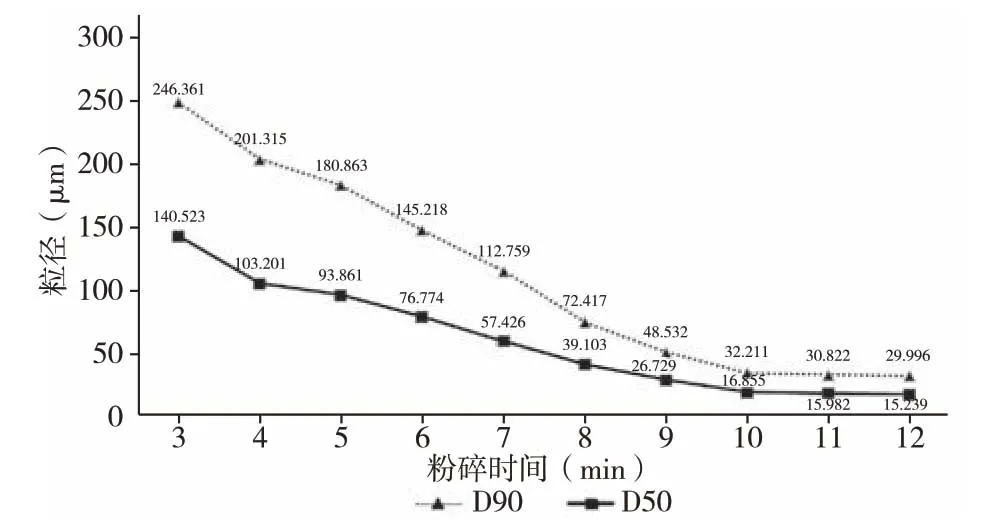

图1 不同粉碎时间鹿茸微粉粒径特征值D90、D50

1.3.1 鹿茸超微粉的制备和选择 取梅花鹿茸饮片3 000g 将其粗粉,而后平均分成30份。在冷却水26℃条件下,每份100g 鹿茸粗粉用超微粉碎机分别加工3、4、5、6、7、8、9、10、11、12min,粉碎试验重复3次。用激光粒度仪测定不同粉碎时间鹿茸微粉的粒径特征值D90、D50,见图1。局部外敷所用散剂需为药典规定的“最细粉”,即需要全部微粉通过六号筛、95%的微粉通过七号筛。故可用于试验的鹿茸微粉散剂粉碎时间应大于6min,而超微粉碎11min 之后,鹿茸微粉粒度的变化率较小。结合能耗综合考虑,取粉碎时间为7、8、9、11min 鹿茸微粉为本次试验材料。粉碎时间7min的微粉为粗粉、8min 为中粉、9min 为细粉、11min 为超细粉。本研究粗粉符合药典中最细粉规定,而中粉、细粉、超细粉均符合药典中极细粉规定。

1.3.2 创伤模型的制作 取90 只昆明小鼠,用脱毛膏脱去小鼠背部毛发,温水清洗擦干,用1%水合氯醛(1g/100ml)按35mg/kg 腹腔内注射麻醉。而后用5%碘酒和75%酒精局部消毒,于小鼠后背脊柱两侧对称位置10mm 处剪开直径为10mm 的圆形伤口各1个,深度至皮下,不伤及筋膜及脂肪组织。肌层伤口厚度约3mm,用生理盐水冲洗伤口、消毒。开放创面,充分止血,待清醒后单笼饲养观察24h,期间自由饮水与进食。以伤口无淤血、肿胀、化脓,小鼠取食正常、活动能力好为判断标准,共选取72只小鼠入组试验。

1.3.3 分组及给药方式 小鼠随机分为6组,每组12只,组间体重差异无统计学意义(P>0.05)。第1组为模型对照组,每日敷无菌淀粉100mg,不作其他治疗[16],第2~5组依次使用粗粉、中粉、细粉、超细粉治疗,第6组为莫匹罗星软膏阳性对照组。入组后共饲养14d,各组每日用碘酒和生理盐水消毒。第2~6组每日敷药1次,每只小鼠共给药100mg。用无菌棉签均匀涂抹各伤口后以无菌纱布包扎防止药粉抖落,单只小鼠各伤口敷药均为50mg。

1.3.4 体重记录和创面观察 每日对创面变化进行观察并拍照记录,着重观察个体精神状态、创面变化、肉芽组织生长及愈合情况等,如出血、渗出、皱缩、红肿、结痂等。每隔3d 对所有小鼠进行称重,记录数据。

1.3.5 创面愈合率 各组给药前用消毒的半透明称量纸贴于创面,沿创缘描出轮廓,用CAD 软件计算所绘面积,作为创口原始面积。敷药第7、14天,同法可直接得到未愈合的创面面积,以此计算愈合率[17]。愈合率=(创面原始面积-未愈合的创面面积)/创面原始面积×100%。

1.3.6 小鼠免疫器官脏器指数 给药14d后,脊椎脱臼处死小鼠,及时取出小鼠的胸腺、脾脏,生理盐水冲洗后,用滤纸吸干水分,称重,按公式计算胸腺指数、脾脏指数:I=W1/W0,I 为胸腺指数或脾脏指数,W1为胸腺或脾脏重量(g),W0为小鼠体重(g)[18,19]。

1.3.7 创面新生肉芽组织羟脯氨酸的测定 处死小鼠后立即取创面新生肉芽组织,按重量体积比1∶10加生理盐水并制成组织匀浆。而后3 000r/min 离心10min 取上清液,再按1∶4 加生理盐水稀释成2%的组织匀浆,-80℃保存备用。然后取0.3ml 组织上清液,按照试剂盒说明检测羟脯氨酸含量。

1.3.8 组织学观察 处死小鼠后取创面新生皮肤,标本经福尔马林固定24h,酒精梯度脱水,二甲苯脱脂透明,浸蜡过夜,需石蜡定向包埋,切片6μm 厚,脱蜡复水后常规HE染色,中性树胶封片后在光学显微镜下观察创面组织并拍照。

2 结果

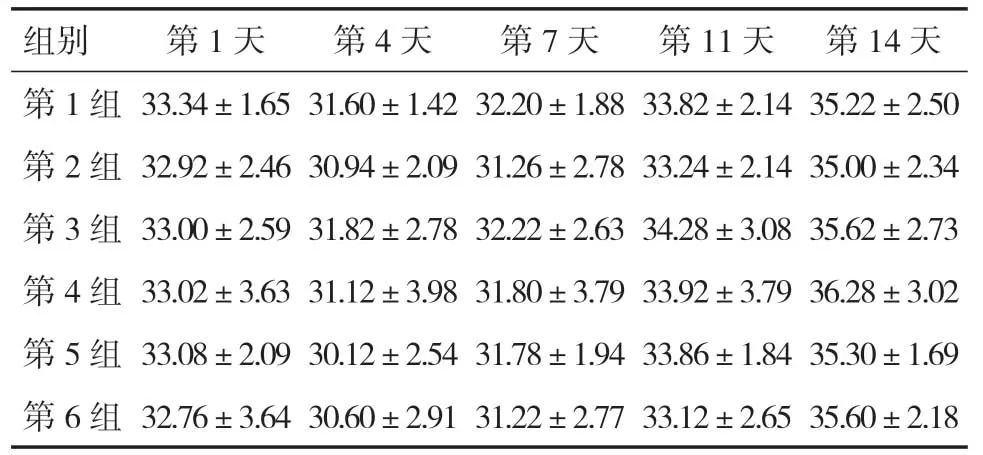

2.1 体重变化各组小鼠体重均呈先降低后升高的趋势,第1~4天各组小鼠体重均有所下降,可能是由于创伤影响了小鼠进食。第4~14天各组小鼠体重均逐渐上升,组间体重变化无明显差异(P>0.05)。见表1。14d 给药过程中无个体死亡,且不同粒度微粉散剂对小鼠整体无明显影响,说明模型安全可靠。

2.2 创面观察第1组在第7天和第14天时,创面边缘均有轻微发炎、红肿现象,较其他试验组愈合速度慢;各给药组在第7天创面均已经结痂,第5组痂皮略薄。各给药组在第7、14天时均未出现红肿、出血等现象。

2.3 创面愈合率第7天,与第1组相比,第5、6组创面愈合率升高,差异有统计学意义(P<0.05)。第14天,与第1组相比,第3、4、5、6组创面愈合率显著升高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 各组小鼠体重变化(g)

表2 各组第7、14天创面愈合率比较(±s,%)

表2 各组第7、14天创面愈合率比较(±s,%)

注:与第1组比较,*P<0.05,**P<0.01

组别 第7天 第14天第1组 68.7259±0.1029 90.9664±0.0256第2组 74.5068±0.1330 93.1132±0.0105第3组 78.3580±0.0713 94.0215±0.0194*第4 组 79.3867±0.0675 94.6361±0.0203**第5组 81.1001±0.0645* 95.0617±0.0221**第6组 87.8893±0.0431** 95.4186±0.0105**

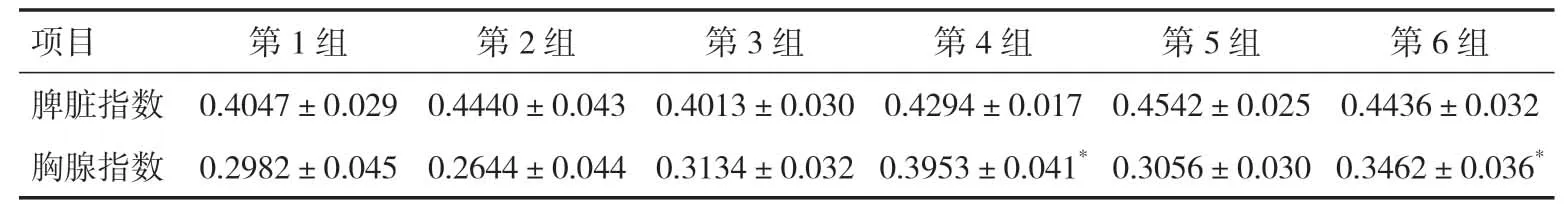

2.4 胸腺指数和脾脏指数第4、6组胸腺指数显著高于第1组(P<0.05),说明鹿茸细粉和莫匹罗星可以促进小鼠的胸腺生长,见表3。

2.5 创面新生肉芽组织羟脯氨酸含量第4、6组创面组织中羟脯氨酸含量显著高于第1组,说明细粉组和阳性对照组小鼠创面组织中胶原蛋白合成量高于模型对照组,创面愈合较快,见图2。

表3 各组小鼠胸腺指数和脾脏指数

图2 各组小鼠创面组织中羟脯氨酸含量测定结果

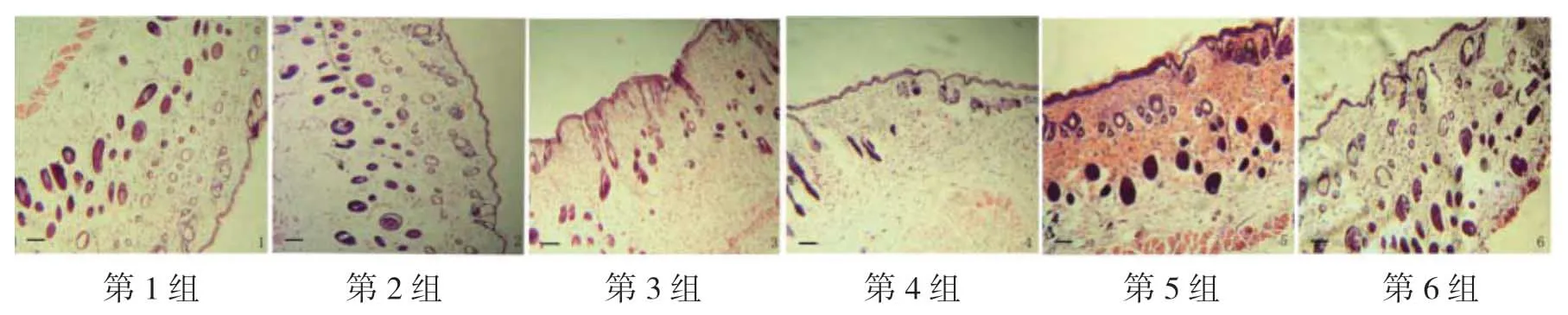

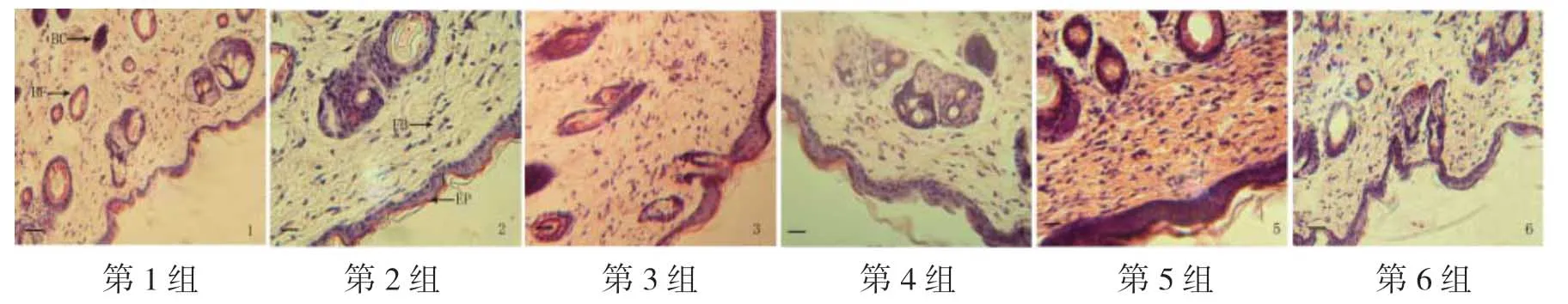

2.6 组织学观察低倍镜下,HE染色后细胞核呈暗红色,而毛囊、毛细血管、表皮层呈深红色。各组新生毛细血管、成纤维细胞已形成。第1组表皮层薄、毛囊较少且分化程度低,新生毛细血管稀疏;第2组表皮层颜色较深、毛囊稍密集且分化程度低,新生毛细血管稍多;第3组表皮层稍厚、毛囊稍多且分化程度较高,新生毛细血管稀疏;第4 组表皮层明显加厚、毛囊密集且分化程度较高,大部分毛囊已呈梭型,新生毛细血管密集且分化程度高;第5组表皮层略厚、毛囊密集且分化程度较高,大部分毛囊已呈梭型并突出表皮层,新生毛细血管密集且分化程度高;第6组表皮层略厚、毛囊密集且分化程度较高,大部分毛囊已呈梭型并突出表皮层,新生毛细血管密集且分化程度高,见图3。高倍镜下,第1组表皮层与真皮层连接不紧密,成纤维细胞分布稀疏;第2组表皮层与真皮层连接紧密,成纤维细胞分布稀疏;第3组表皮层与真皮层连接紧密,成纤维细胞分布较密集;第4、5、6组表皮层与真皮层连接紧密,成纤维细胞分布密集。与第1组比较,第3、4、5组新生创面组织表皮较厚,且与真皮层连接紧密,毛囊和新生毛细血管较多,分化程度高,成纤维细胞分布密集,见图4。

图3 新生皮肤HE染色结果(×100)

图4 新 生皮肤HE染色结果(×200)

3 讨论

近年来,超微粉碎技术在中药散剂中的应用日趋增多,可将传统粉碎工艺得到的中心粒径为150~200 目(75μm 以下)的粉末,加工到5~10μm 以下[20],而在该粒度下,一般药材细胞的破壁率为95%,有效成分可完全暴露出来,利于药材成分溶出,起效更加迅速。同时整个粉碎过程在密闭状态下进行,减少了药物被微生物污染的机会。

鹿茸是传统的名贵中药,梅花鹿的鹿茸中水溶性蛋白质含量为50%~60%,降解后可获得多种活性多肽。其中多种单体鹿茸多肽或生长因子具有促进缺损创伤皮肤愈合作用[21],如鹿茸多肽[22]、表皮生长因子[23]、转化生长因子[24]等。由于鹿茸多肽、生长因子本身不稳定,经口进入机体内降解速度较快,所以本研究采用散剂外敷。微粉粒度直接影响鹿茸水溶性蛋白的溶出度、释放速度、药物起效时间、生物利用度。近年超微粉碎技术工艺不断升级,粉碎过程中原料营养损失较小,表面积比增大,有效成分能迅速、充分地溶出,利于人体吸收[25]。

目前,用于治疗皮肤创伤的药物主要为抗生素类药物,如百多邦、皮炎平、红霉素软膏等,中药则相对较少。抗生素类药物机制主要是消炎杀菌,抑制脓疱病、疖肿、毛囊炎等原发性皮肤感染,对创面愈合无直接促进作用。而本研究显示,细粉可以促进胶原蛋白合成,提升小鼠个体免疫力。创面愈合率方面,中粉、细粉、超细粉均显著加快修复创面皮肤速度。从组织学方面分析,中粉、细粉、超细粉均可促进毛细血管再生及细胞分化,使表皮层厚度恢复。综合考虑,细粉效果最为理想,可能由于细粉易于吸收,活性成分在加工中保存较好,因此提高了小鼠的免疫力,从而促进创面愈合。粗粉、中粉粒度较大,粉碎不彻底不利于小分子功效成分吸收而效果有限。本研究使用的超微粉碎设备为振动式粉碎设备,较长的粉碎时间可使超细粉在加工过程中因瞬时产热过多导致功效成分损失。

本研究运用超微粉碎技术加工鹿茸饮片,通过控制粉碎时间得到不同粒径鹿茸微粉。设计皮肤缺损创面模型,以外用药效果为依据得出了最佳粒径,其特征值D50 为26.729μm、D90 为48.532μm,为鹿茸相关散剂外用药品开发提供了理论依据。