施氮量对滴灌冬小麦不同穗位籽粒灌浆特性的影响

2021-04-27王重阳

姚 钊, 王重阳, 崔 静

(石河子大学 农学院,新疆 石河子 832003)

小麦是新疆第一大粮食作物,2017年新疆小麦的种植面积高达117.33万hm2,占当地粮食作物种植面积的52%。通过节本增效来增加小麦种植效益有利于增加农民收入,对新疆的经济发展与社会稳定有重要作用[1]。滴灌小麦在新疆的发展前景良好。据不完全统计,截至2012年,大田滴灌技术在新疆的推广面积便已达到了166万hm2以上,并且以每年新增20万hm2面积的速度在当地推广。该区域现已成为世界上面积最大的滴灌技术成功应用的地方[2]。

单位面积穗数、穗粒数和千粒重是小麦产量构成的三要素。研究表明,随着育种手段的提升,小麦的单位面积穗数和穗粒数都日渐稳定,因此进一步增加千粒重就成为小麦增产的重要途径[3]。灌浆期是决定小麦千粒重的关键时期[4]。在灌浆过程中,氮肥对灌浆参数具有重要影响[5]。小麦穗部各穗位籽粒的发育与营养物质的供应状况、遗传特性、外界环境等因素有关。这些因素的变化会导致不同穗位的籽粒发育不均衡,最终使千粒重出现很大差异[6-7];因此,深入研究小麦粒重与穗位的关系,了解小麦不同穗位籽粒的发育特性及其变化规律,对于有效提高小麦产量来说具有重要意义[8]。茹振钢等[9]发现,在高肥水管理措施下小麦的千粒重受到穗位、花位的影响。前人普遍认为,小麦穗部粒重具有近中优势,即中部小穗粒重往往最大[10-12]。顾世梁等[13]研究发现,稻麦作物不同穗位籽粒的粒重存在明显差异且与灌浆进程有关。梳理现有研究,关于小麦灌浆特性的研究很多,但多集中于常规灌溉下整体麦穗的研究,而针对滴灌条件下小麦不同穗位灌浆特性的研究较少。在滴灌条件下,不同施氮水平对小麦不同穗位籽粒灌浆特性的影响与常规灌溉条件下是否一致?为解答此问题,特在滴灌条件下开展不同施氮量对冬小麦不同穗位籽粒灌浆特性影响的研究,旨在探明滴灌条件下氮肥用量对冬小麦不同穗位籽粒灌浆特性的影响和籽粒增重机理,以期为农业生产上稳定增加粒重、有效提高产量提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地基本情况

试验于2018—2019年在石河子大学农学院试验站(44°20′N,88°3′E)进行。该地区为干旱大陆性气候,年无霜期165~170 d,年均降水量230 mm,年蒸发量约1 045 mm,在小麦生长季节(4—7月)平均温度、降水量、蒸发量分别为22.5 ℃、145 mm、834 mm。试验地土壤质地为砂壤,0~40 cm土层有机质含量22.37 g·kg-1,速效钾含量147 mg·kg-1,全氮含量0.75 g·kg-1,碱解氮含量58.23 mg·kg-1,速效磷含量19.83 mg·kg-1,土壤容重1.42 g·cm-3。

1.2 试验设计

选择新冬22号(奎屯市农业科学研究所选育)和新冬43号(新疆农垦科学院作物研究所选育)为供试品种。人工条播,采用1管4行方式种植,播种密度为525万粒·hm-2,试验小区面积40 m2(5 m×8 m)。全生育期基施磷酸二胺(N 18%,P2O546%)375 kg·hm-2,追施磷酸二氢钾(P2O524%,K2O 27%)60 kg·hm-2,分别于4月23日(拔节期)和5月13日(抽穗期)随水均匀滴施。各处理全生育期总灌水量均为525 mm,共灌水10次:播种后(10月2日)滴溉出苗水60 mm,冬前(11月6日)灌越冬水90 mm,从返青(4月13日)至成熟(6月22日)共灌水8次,每10 d灌一次,每次灌水46.88 mm。

试验设置N0、N1、N2、N3、N4共5个处理,采用随机区组排列,每个处理重复3次,分别施尿素(N 46%)折纯0、150、300、450、600 kg·hm-2。其中,10%作基肥,其余分别于4月13日(返青期)、5月3日(孕穗期)、5月23日(扬花期)、6月2日(灌浆初期)按照30%、20%、30%、10%的比例随水滴施。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 产量测定

每个处理选择1 m2的区域(重复5次),测定单位面积穗数、穗粒数,对植株进行脱粒、烘干处理,测定千粒重,计算理论产量。

1.3.2 小麦籽粒灌浆过程测定

抽穗期于各小区内选择同一天抽穗且穗型基本一致的主茎穗250个,挂上小纸牌。于开花后第7天开始取样,每处理取5个主茎穗,此后每隔7 d取样一次(即花后7、14、21、28、35 d取籽粒鲜样),105 ℃杀青30 min,然后在75 ℃烘至恒重,用BSA124S-CW型电子天平(德国赛多利斯,精确至0.1 mg)称重。以开花天数t为自变量,千粒重Y为因变量,用逻辑斯谛(Logistic)方程对籽粒生长过程进行模拟,公式如下:

Y=k/(1+ae-bt)。

(1)

式(1)中:k为理论最大千粒重;a、b为模型性状参数。

同时,推导出如下灌浆参数:籽粒平均灌浆速率R(mg·d-1)、灌浆持续天数T(d)、最大灌浆速率Rmax(mg·d-1)、达到Rmax的时间Tmax(d)。T1与R1、T2与R2、T3与R3分别表示3个灌浆阶段(渐增期、快增期和缓增期)的灌浆持续时间(d)与灌浆速率(mg·d-1)。用相关分析、逐步回归对灌浆参数与粒重的关系进行统计分析。

1.3.3 穗位划分

每株麦穗有15~18个小穗,将每个主茎穗在垂直方向上平均分为上、中、下3部分,每部分有5~6个小穗。

1.4 数据处理

采用Excel 2016进行数据处理,采用SPSS 16.0进行方差分析,对有显著(P<0.05)差异的,采用LSD法进行多重比较。采用Sigma Plot 12.5软件做图。

2 结果与分析

2.1 对冬小麦产量及其构成因素的影响

由表1可知,2个小麦品种的单位面积穗数和产量均随着施氮量的增加呈现先上升后下降的趋势。在本试验条件下,新冬22号的千粒重随着施氮量的增加表现出增加的趋势,而新冬43号的千粒重则随着施氮量的增加呈现先增加后趋于平稳的趋势。随着施氮量增加,2个品种的穗粒数未表现出稳定的规律性的变化趋势。新冬22号在N3处理下产量最高(6 398.3 kg·hm-2),与不施氮肥的N0处理相比,N1、N2、N3、N4处理分别显著(P<0.05)增产7.03%、14.03%、23.18%、8.63%;新冬43号在N2处理下产量最高(7 505.1 kg·hm-2),与N0处理相比,N1、N2、N3、N4处理分别显著(P<0.05)增产11.80%、20.59%、15.57%、15.52%。以上结果表明,适宜的施氮量能够显著增加小麦产量,但过少和过多的施氮量均不利于各小麦品种增产潜力的充分发挥。对比2个品种可知,新冬43号在各处理下的产量均高于新冬22号,说明新冬43号在生产中更具产量优势。

2.2 对冬小麦不同穗位籽粒灌浆的影响

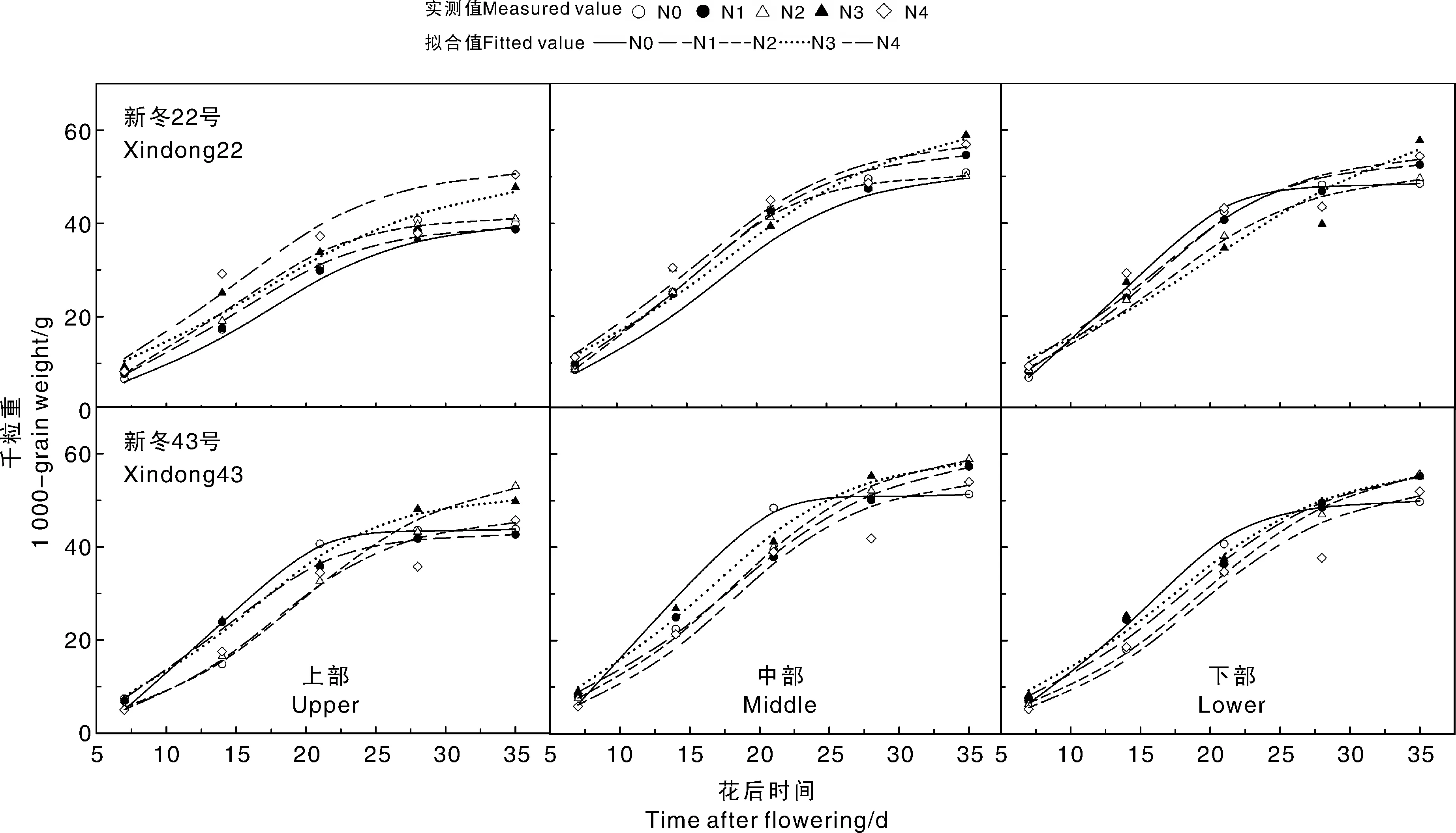

从图1可以看出,2个小麦品种在5个处理下3个穗位的籽粒千粒重均表现出“慢—快—慢”的“S”形增长模式,且Logistic回归方程的拟合效果较好(从R2上判断,均达显著水平,P<0.05)。2个小麦品种的穗部粒重均具有近中优势,不同氮肥处理下均呈现出中部>下部>上部的趋势,这与李春喜等[14]的研究结果一致。在2个小麦品种的中部和下部穗位,新冬22号在N3处理下、新冬43号在N2处理下,其千粒重上升最明显,表明适宜的施氮量可以有效提高中部和下部穗位籽粒的千粒重。对于新冬22号来说,各处理下总粒重表现为N3>N4>N1>N2>N0;对于新冬43号来说,各处理下总粒重表现为N2>N3>N1>N4>N0。

表1 不同处理下冬小麦的产量及其构成因素

图1 各处理下不同穗位粒籽千粒重增长曲线Fig.1 Dynamics of 1 000-grain weight at different part of panicles under different treatments

2.3 对冬小麦不同穗位籽粒灌浆参数的影响

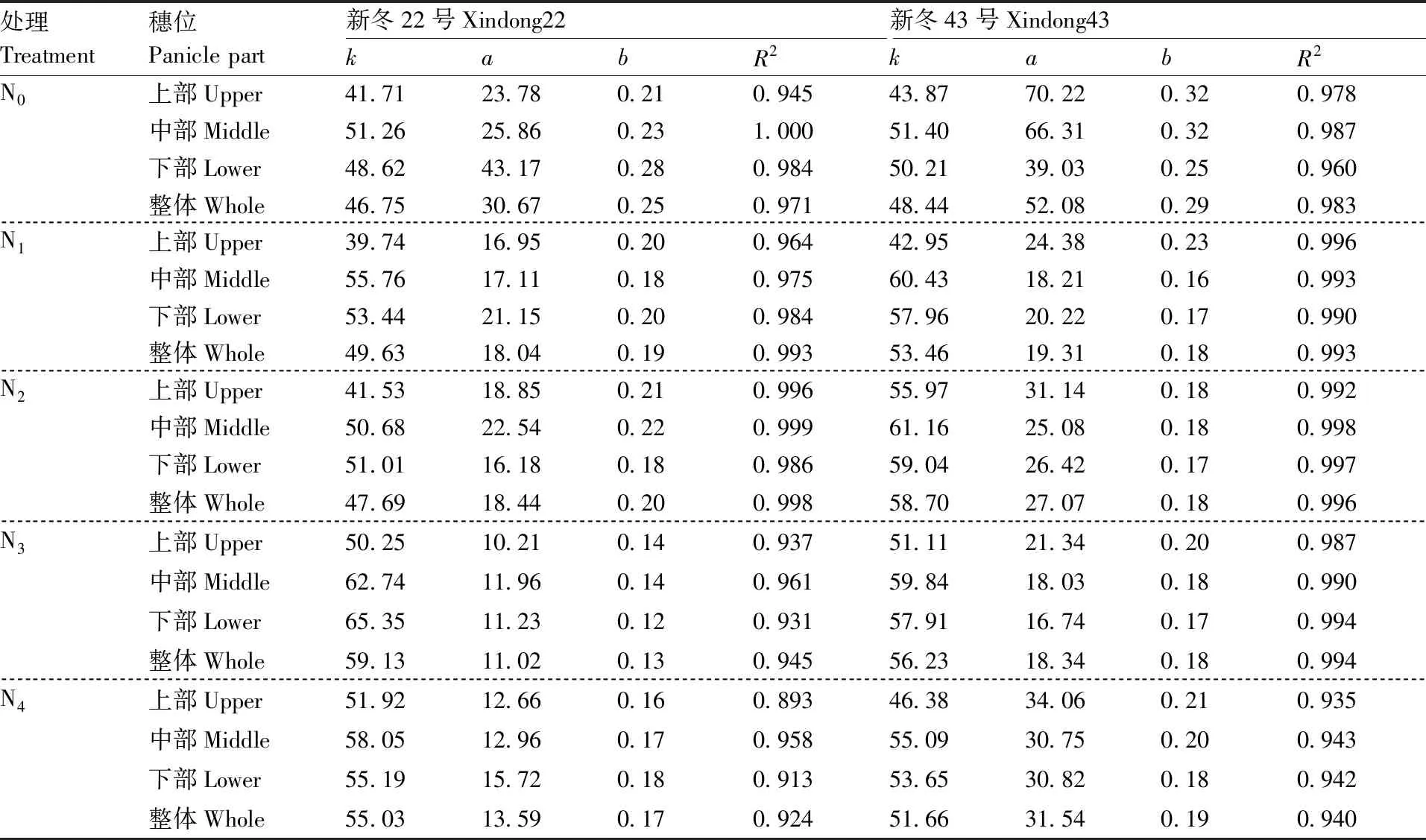

2.3.1 对籽粒千粒重的影响

从表2可以看出,不同氮肥处理下,除N2和N3处理下的新冬22号外,2个小麦品种不同穗位的理论最大千粒重(k)均表现为中部>下部>上部,即理论上最大千粒重多以中部最大。不同氮肥处理间比较发现,新冬22号中部和下部籽粒均在N3处理下k值最大,上部籽粒则在N4处理下k值最大;新冬43号均在N2处理下k值最大,表明适宜的氮肥处理可以提高上、中、下部穗位籽粒的理论最大千粒重,进而提高总体理论最大千粒重。进一步分析发现,2个品种上部籽粒的理论最大千粒重变异系数最大(表3),表明上部籽粒的理论最大千粒重更易受施氮量的影响。

表2 各处理下不同穗位粒籽模型方程参数

2.3.2 对灌浆持续天数(T)和平均灌浆速率(R)的影响

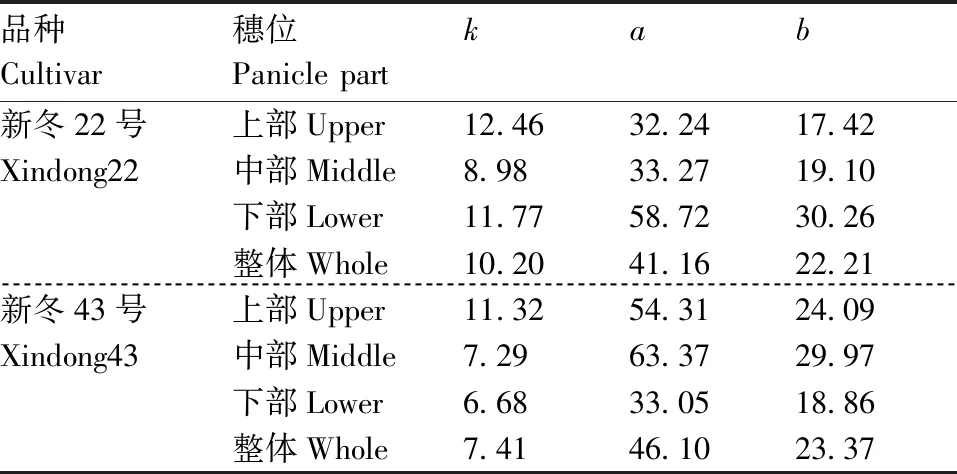

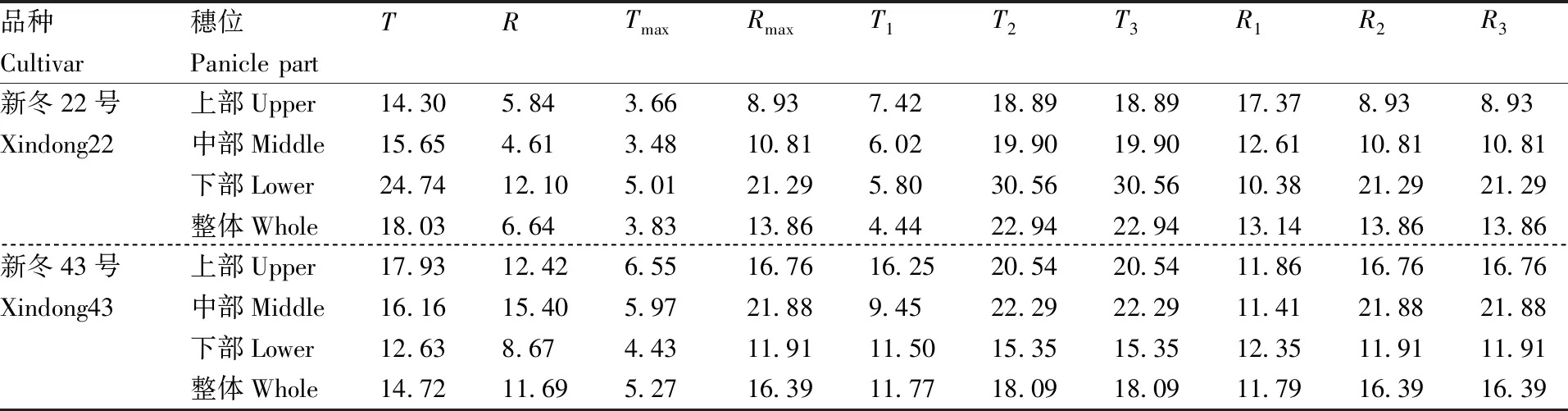

由表4可以看出,不同处理对2个品种不同穗位灌浆持续天数的影响不同。新冬43号上、中、下部籽粒的灌浆持续天数均随着施氮量的增加整体呈现先增加后减少的变化趋势,且均在N2处理下达到最大;而新冬22号3个穗位籽粒的灌浆持续天数随着施氮量增加并未表现出一致的变化规律,但均在N3处理下达到最大。除新冬22号的上部穗位外,2个品种上、中、下部籽粒的灌浆持续天数均在N0处理下最小。除N0处理外,2个品种3个穗位籽粒的平均灌浆速率整体表现为中部>下部>上部。整体来看,2个品种的最大灌浆速率均出现在N0处理下。上述结果表明,适宜的施氮量能延长各穗位籽粒灌浆的持续天数,降低平均灌浆速率。从灌浆持续天数和平均灌浆速率来看,在本试验条件下,N3和N2处理分别为适宜新冬22号与新冬43号的处理。

2.3.3 对最大灌浆速率(Rmax)和其出现时间(Tmax)的影响

表3 各处理下不同穗位粒籽模型方程参数的变异系数

由表4可知,除新冬43号下部穗位最大灌浆速率的出现时间在N4处理下最大外,2个小麦品种3个穗位籽粒的最大灌浆速率及其出现时间均在N0处理下最大。将2个品种进行比较,新冬43号整体的籽粒最大灌浆速率较新冬22号高14.31%,最大灌浆速率出现时间较新冬22号晚0.4 d。N0处理下2个品种3个穗位籽粒的千粒重与其他处理相比处于较低水平(图1)。由此可知,不施氮肥会增大各穗位籽粒的最大灌浆速率,并推迟其出现的时间,最终降低籽粒千粒重。

2.3.4 对不同时段籽粒灌浆参数的影响

由表4可知,除N0处理下新冬43号的上、中部穗位不同阶段的灌浆持续时间表现为T3>T1>T2外,各处理下2个品种3个穗位籽粒不同阶段的灌浆持续时间均表现为T3>T2>T1,而灌浆速率均表现为R2>R1>R3。在渐增期,除新冬43号的N2处理外,各处理下2个品种3个穗位籽粒的灌浆持续时间均表现为下部最大,而灌浆速率均表现为中部>下部>上部。

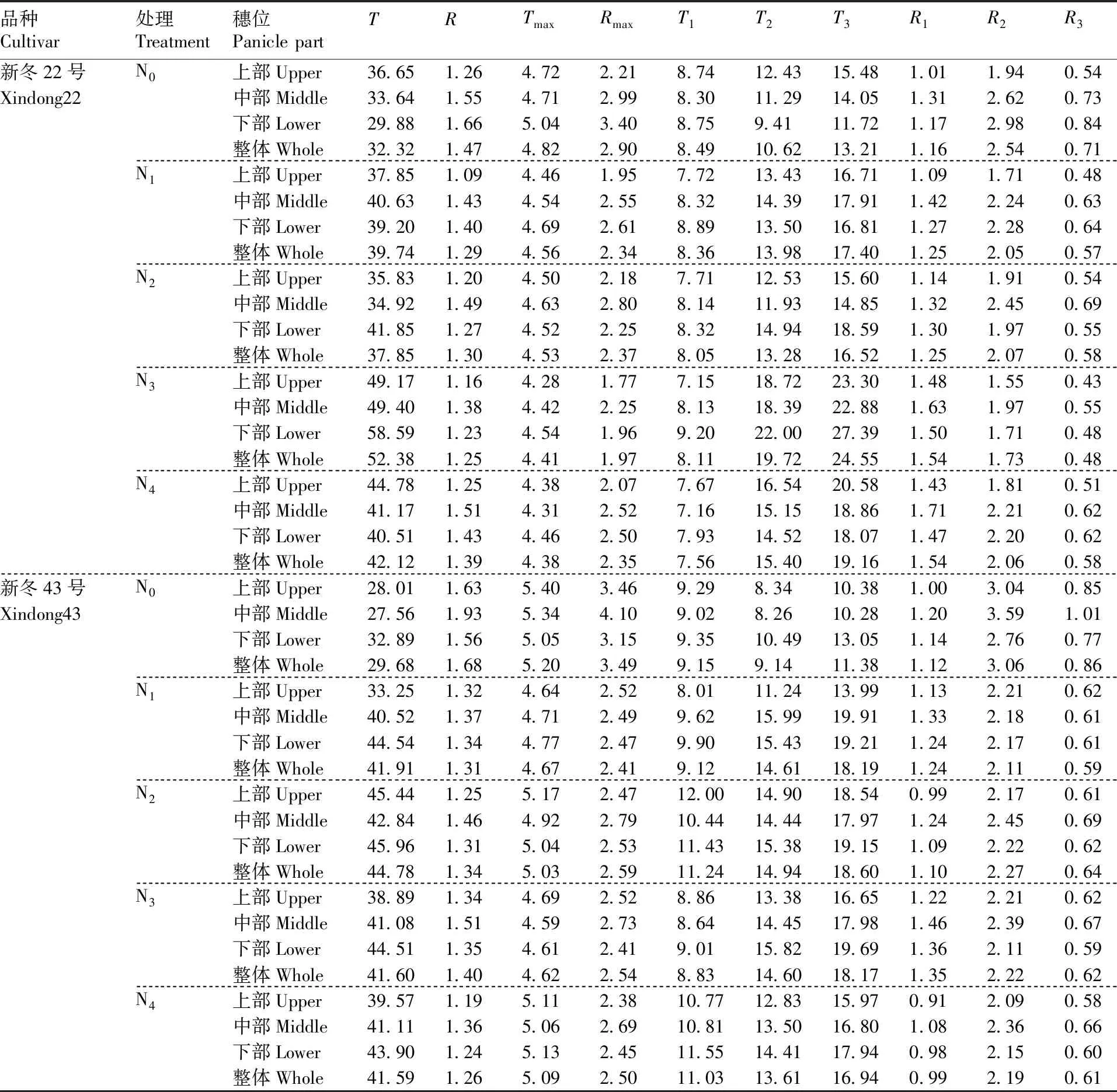

从变异系数(表5)上看:2个品种3个穗位籽粒渐增期的持续时间变异系数均表现为上部最大,新冬22号3个穗位籽粒快增期的持续时间与灌浆速率,以及缓增期的持续时间与灌浆速率的变异系数均表现为下部>中部>上部,而新冬43号则均表现为中部>上部>下部。也就是说,2个品种上部籽粒渐增期的持续时间易受施氮量影响。在快增期与缓增期,新冬22号下部穗位的籽粒灌浆参数易受施氮量影响,而新冬43号则是中部穗位的籽粒灌浆参数易受施氮量影响。

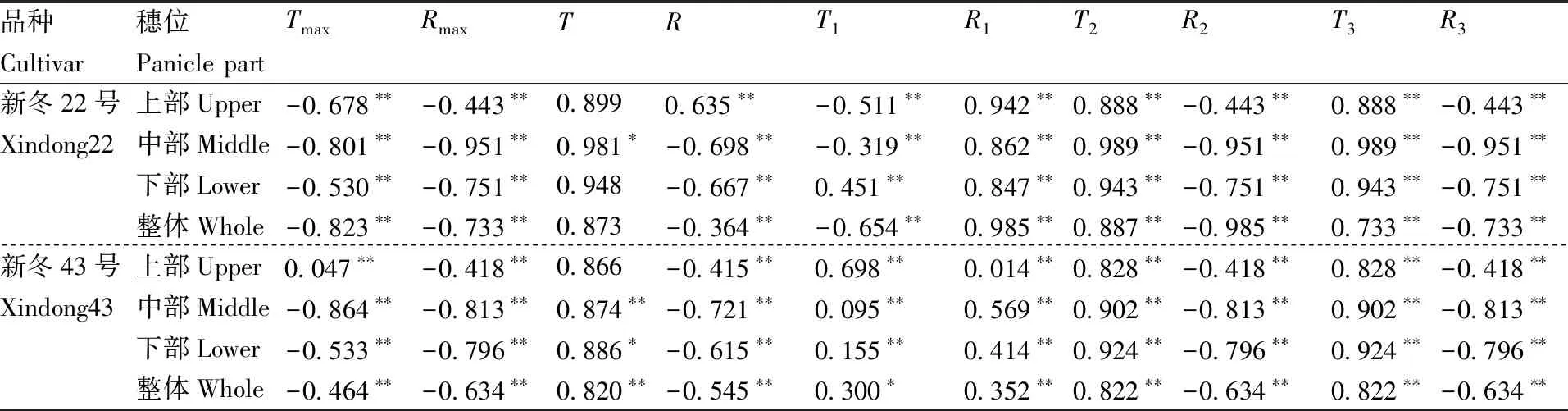

2.3.5 小麦籽粒灌浆参数与不同穗位千粒重的相关性

由表6可知,2个品种3个穗位籽粒的最大灌浆速率(Rmax)、快增期灌浆速率(R2)、缓增期灌浆速率(R3),以及中部和下部籽粒最大灌浆速率的出现时间(Tmax)和平均灌浆速率(R)均与千粒重呈极显著(P<0.01)负相关;2个品种3个穗位籽粒的渐增期灌浆速率(R1)、快增期持续时间(T2)、缓增期持续时间(T3),以及下部籽粒的渐增期持续时间(T1)均与千粒重呈极显著(P<0.01)正相关。中部籽粒的灌浆持续天数(T)与千粒重在新冬22号上呈显著(P<0.05)正相关,在新冬43号上则呈极显著(P<0.01)正相关。由此推测,提高渐增期灌浆速率(R1)、延长快增期持续时间(T2)与缓增期持续时间(T3),可以提高3个穗位籽粒的千粒重,延长灌浆持续时间(T)可以提高中部籽粒的千粒重,有益于总粒重增加,从而实现增产的目的。

表4 各处理下不同穗位籽粒的灌浆参数和次级参数

表5 各处理下不同穗位籽粒的灌浆参数和次级参数的变异系数

表6 不同穗位籽粒灌浆参数与千粒重的相关性

3 讨论

研究表明,传统灌溉条件下,小麦的产量与品质均随施氮量的增加呈现先升高后降低的趋势[15]。赵广才等[16]研究表明,在中高产前提下,小麦穗粒数与产量都随着施氮量的增加而增加。彭永欣[17]认为,氮肥施用量与籽粒的产量表现为二次曲线,即当施氮量处于一定范围时,氮肥施用量增加,小麦的产量也随之增加,但若施氮量高于临界点,氮肥的投入产出比便快速减小。本研究在滴灌条件下的研究结论与在传统灌溉条件下的结论一致,即在一定施氮范围内,冬小麦的籽粒产量随着施氮量的增加逐渐增加,但当超过一定范围后产量下降。本研究中不同品种的最佳施氮量存在差异性,新冬22号在N3(450 kg·hm-2)处理下产量最大,新冬43号在N2(300 kg·hm-2)处理下产量最大,且均显著高于其他氮肥处理。这一结果表明,滴灌条件下适宜的施氮量能有效提高冬小麦的产量,过低或过高的施氮量都不利于小麦产量潜力的充分发挥。

前人研究认为,小麦籽粒的粒重受其穗轴垂直位置的影响[18]。赵尚文等[19]发现,冬小麦的主茎穗和分蘖穗的籽粒结实数、小穗重和单粒重都表现出籽粒发育的近中优势。在本试验条件下,小麦穗部粒重也具有近中优势,即供试的2个小麦品种均以中部粒重最大,这与马冬云等[20]的研究结果相似。王成雨等[21]在传统灌溉条件下发现,随着施氮量增加,小麦的小穗粒重在不同穗位间都呈现二次曲线的变化趋势,并且中下部小穗粒重的上升速度显著大于中上部和上部小穗。本研究也有类似发现,即在一定的施氮范围内,随着灌浆的进行,不同穗位籽粒千粒重均呈现慢—快—慢的“S”形增长模式,中部和下部籽粒的千粒重上升速度整体大于上部籽粒,适宜的施氮量不仅能加快中部和下部籽粒的千粒重上升速度,还能同时增加上、中、下3个穗位籽粒的粒重,从而提高总体粒重,最终使产量增加。比较2个品种不同穗位籽粒粒重的变异系数发现,上部籽粒的粒重更易受施氮量的影响。

小麦的灌浆特性除受其本身的遗传特性控制外,还会受到施氮量和其他因素的影响[22-23]。有研究认为,在传统灌溉条件下,小麦千粒重与灌浆速率呈正相关,但和灌浆持续时间没有明显联系[24-26]。李娜等[27]研究发现,施氮降低了小麦籽粒的平均灌浆速率,延长了籽粒的灌浆持续时间,主要使快增期和缓增期的时间延长,最终令粒重增加。李彦旬等[28]研究减量施氮对滴灌春小麦籽粒的灌浆特性时发现,适宜的施氮量不但能延长小麦灌浆活跃期,还能提高籽粒灌浆速率,对高粒重形成有利。本试验在滴灌条件下将冬小麦分成3个穗位,分别进行灌浆特性研究。结果发现,适宜的施氮量能延长各穗位籽粒的灌浆持续天数,降低平均灌浆速率,从而增加各穗位籽粒粒重,继而增加产量。不施氮肥的处理会缩短各穗位籽粒的灌浆持续天数,提高平均灌浆速率和最大灌浆速率,并推迟其出现的时间,最终使得各穗位籽粒粒重减少,从而造成减产。由此推测,可以通过调整氮肥施用来提高缓增期和快增期的灌浆速率,适当延长缓增期持续时间,从而达到增加粒重的目的。本试验发现,2个品种上部籽粒的渐增期持续时间易受施氮量影响,新冬22号下部籽粒的快增期与缓增期籽粒灌浆参数易受施氮量影响,新冬43号中部籽粒的快增期与缓增期籽粒灌浆参数易受施氮量影响,且2个品种3个穗位籽粒的渐增期灌浆速率、快增期持续时间、缓增期持续时间,以及中部穗位籽粒的灌浆持续天数均与千粒重呈显著(P<0.05)正相关。由此推想,可通过调整氮肥运筹的方式来提高渐增期灌浆速率、延长快增期持续时间与缓增期持续时间来达到提高3个穗位籽粒千粒重的目的,并通过延长中部穗位籽粒的灌浆持续时间来提高中部籽粒的千粒重,最终使总粒重增加,实现增产。本试验与钱兆国等[23]的研究出现了一些不同的结论,可能是由于品种和栽培措施的差异所致。钱兆国等[23]的试验材料为泰山021,是半冬性品种,试验在传统灌溉条件下进行,而本试验使用的2个品种均为冬性品种,且采用了滴灌技术。

总的来看,在本试验的滴灌条件下,适宜的施氮量不仅能显著提高冬小麦麦穗中部和下部籽粒千粒重的增重速度,还能同时增加上、中、下3个穗位的籽粒粒重,延长各穗位籽粒的灌浆持续天数,降低平均灌浆速率,从而增产。本试验条件下,新冬22号和新冬43号的最优施氮量分别为450 kg·hm-2和300 kg·hm-2。建议在今后的生产中,可从提高渐增期灌浆速率,延长快增期、缓增期持续时间和灌浆持续天数入手来进一步提高滴灌条件下冬小麦的产量。