水稻-红鳌螯虾共作对稻田土壤养分、碳库与稻米品质的影响

2021-04-27厉宝仙王保君沈亚强张红梅程旺大

厉宝仙,王保君,怀 燕,沈亚强,张红梅,程旺大,*

(1.浙江省农业技术推广中心,浙江 杭州 310020; 2.嘉兴市农业科学研究院 生态环境研究所,浙江 嘉兴 314016)

水稻是我国第二大粮食作物,在确保国家粮食安全方面具有重要贡献。但是,近几年来我国稻谷最低收购价格基本呈逐年降低趋势,种粮效益日益低下,在一定程度上影响了农民种粮的积极性。据统计,2019年全国水稻种植面积2 969.4万hm2,比2018年减少49.5万hm2,其中早稻面积减少34.1万hm2,中晚稻面积减少15.4万hm2[1]。近年来,随着我国农村土地流转政策不断明确,农业产业化步伐加快,稻田规模经营成为可能,稻田综合种养的稳粮增效功能再次得到了各地重视。经过这几年的发展,稻渔综合种养正逐步成为具有“稳粮、促渔、增效、提质、生态”等多方面功能的现代农业发展新模式,掀起了新一轮发展的热潮[2]。在当前全面实施乡村振兴战略背景下,稻渔综合种养在推进产业融合、带动当地经济发展,促进农(渔)业增效和农民增收具有积极的作用[3]。据统计,2018年,浙江省综合种养面积已达2.03万hm2,遍布除舟山以外的10个市,发展势头强劲[4]。其中,稻虾综合种养模式面积为0.2万hm2,已经逐步成为浙江省稻渔综合种养典型模式之一,发展前景广阔。

目前关于水稻-小龙虾综合种养对生态环境方面的报道较多。佀国涵等[5]研究发现,稻虾共作模式可以改善土壤结构,增加土壤养分;蔡晨等[6]研究发现,长期稻虾轮作有助于改善耕层土壤结构,增强土壤缓冲能力,提高土壤养分;王蓉等[7]研究发现,稻虾共作模式对微生物多样性指数无显著影响,但显著增加了微生物丰富度指数;徐祥玉等[8]研究发现,在冬泡+稻草还田基础上养虾可以大幅度降低甲烷排放。红鳌螯虾(Cheraxquadriearinatus),俗称澳洲淡水龙虾,原产于澳大利亚,是世界上最名贵的淡水经济虾类之一。由于该虾个体大,生长速度快,适应性强,营养丰富,具有较大的发展前景[9]。而目前关于水稻-红鳌螯虾综合种养对稻田土壤环境影响方面的研究却相对较少。本研究通过水稻-红鳌螯虾共作系统对稻田土壤养分、碳库,以及稻米品质的影响,以期更好地促进稻虾综合种养新模式的健康发展。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

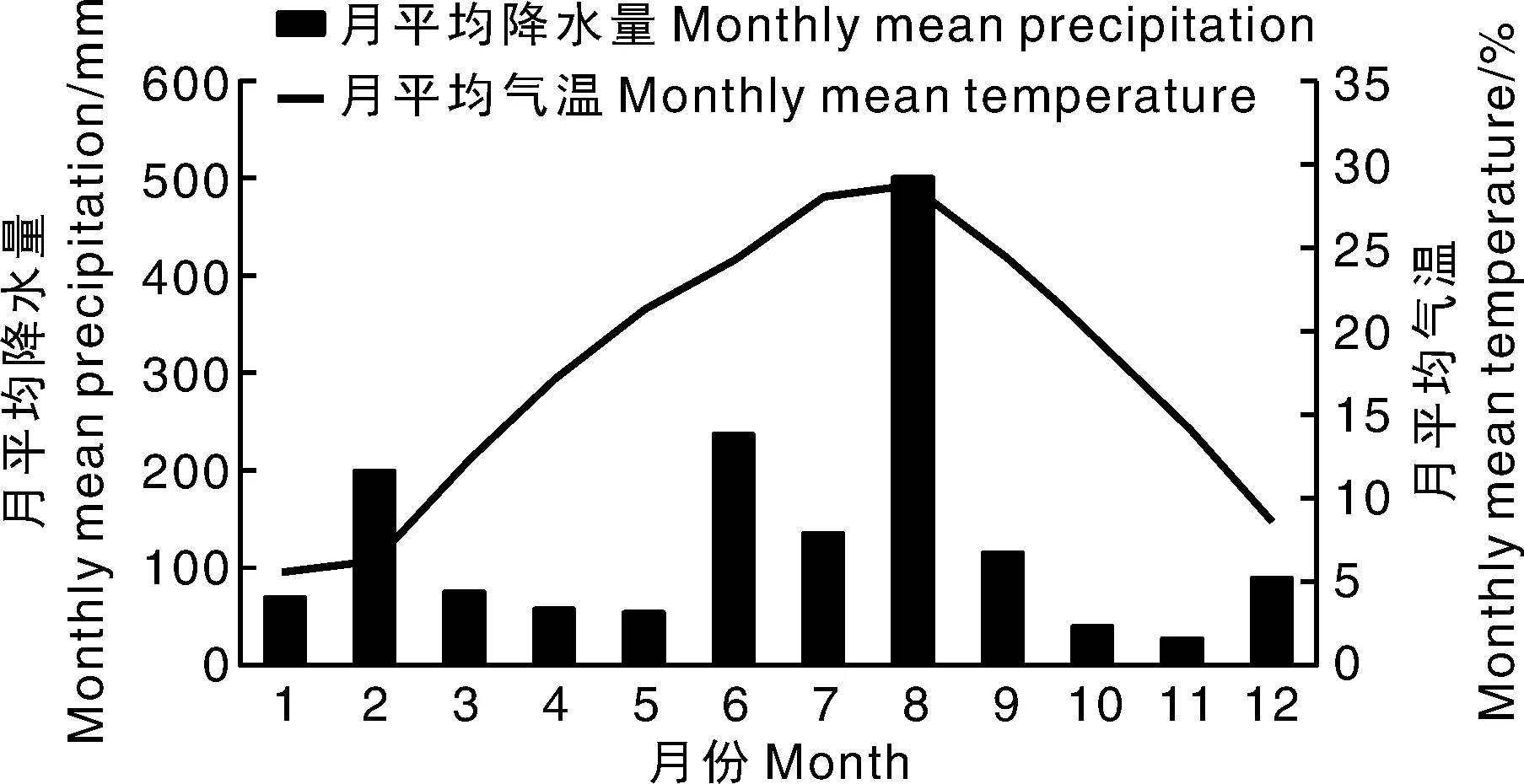

试验于2019年在嘉兴市农业科学研究院古塘试验园区(30°51′49.9″N,120°42′14.5″E )进行,田间试验条件能代表当地一般生产水平。试验地属亚热带季风气候,海拔10 m,年平均气温15.5 ℃,年均降水量1 194 mm,年均日照时间1 950 h,年辐射量462 kJ·cm-2,无霜期245 d。试验田土壤类型为长三角地区典型的水稻青紫泥,0~20 cm土层土壤基本理化性状:有机质27.05 g·kg-1,全氮1.63 g·kg-1,全磷0.50 g·kg-1,全钾20.45 g·kg-1,水解性氮121.65 mg·kg-1,pH 值6.45。2019年试验点月平均温度和降水情况见图1。

图1 2019年试验点降水和气温变化Fig.1 Variation of monthly mean precipitation and temperature in 2019

1.2 试验设计

试验设置水稻单作模式(CK)和水稻-红鳌螯虾共作模式(RS)2个处理,进行大区试验。其中,水稻单一种植模式面积为0.1 hm2,按照当地常规晚粳稻种植模式进行;水稻-红鳌螯虾共作模式试验面积为0.2 hm2,在稻田四周开挖一条宽2 m,深1.5 m,坡比1∶1.5的环沟,作为红鳌螯虾栖息、活动以及高温避暑的场所,环沟面积占整个田块总面积的10%左右。此外,在稻田四周做一条宽0.5 m,表面高出稻田面0.4 m的小田埂,便于减少翻耕、施肥等对红鳌螯虾的不利影响。

1.3 田间管理

本试验供试水稻品种为嘉兴市农科院选育的晚粳优质品种‘软香2号’,该品种被浙江省农业农村厅评选为“2018浙江好稻米”十大金奖产品之一。水稻单一种植模式于6月22日进行人工移栽,移栽叶龄为5叶,移栽株行距为25 cm×16 cm,每穴2株。水稻-红鳌螯虾共作模式于5月28日投放1cm左右大小虾苗,投放密度为22 500尾·hm-2,水稻移栽时间、方式和株行距同单一种植模式。供试氮肥为中颗粒尿素(N≥46%),钾肥为氯化钾(K2O≥60%),磷肥为粒状过磷酸钙(P2O5≥12%)。在施肥模式方面,水稻单一种植模式的施肥模式:氮肥施用量为210 kg·hm-2(以纯氮计),按基肥、分蘖肥、穗肥用量比例4∶3∶3施用,移栽前一天施入基肥,7月15日施入分蘖肥,由于8月初外河水质较差,水华暴发,避免稻虾共生环沟水质受到影响,穗肥推迟至8月30日施入,单一种植模式同水稻-红鳌螯虾共作模式保持一致;P、K肥全部作基肥施用,施用量分别为45 kg·hm-2和135 kg·hm-2。水稻-红鳌螯虾共作模式的施肥模式:根据“控磷减氮”原则,结合当地种养实情,磷肥、钾肥未施用,仅施用86.25 kg·hm-2纯氮,按分蘖肥和穗肥1∶1施入。在水分管理方面,水稻单作模式:根据当地常规灌溉模式,移栽时水层深度为5 cm左右,薄水浅插,有效分蘖期露田与浅水灌溉交替,够苗时及时排水搁田,至拔节前逐渐搁至田土沉实不陷脚,田中开细裂缝,抽穗扬花期建立浅水层,灌浆结实期干湿交替,成熟前5~7 d停止灌水。水稻-红鳌螯虾共作模式:稻田水层深度要兼顾环沟红鳌螯虾养殖所需水层深度和水质,移栽时稻田水层深度保持10 cm左右。7月份稻田水层深度保持20 cm左右,始终保持淹水状态,8—9月份高温阶段灌深水,稻田水层深度为40~45 cm,10月初开始用地笼捕虾,捕大留小,至11月10日干塘捕捞完。水稻-红鳌螯虾共作模式红鳌螯虾日常投喂管理:虾苗于2019年5月28日投放,放苗第二天开始,早晨和傍晚投喂澳龙专用饲料,放苗初期投喂量控制在每万尾苗750~1 250 g,后期根据实际情况逐步增加饲料投喂量。两处理均于11月21日进行水稻收获。

1.4 测定内容及方法

1.4.1 水稻产量和品质的测定

水稻产量测定:水稻收获前,在田间调查水稻有效穗数,每个处理按3点取样法进行取样和测产,每个取样点随机采集20穴水稻植株,用网袋装好,带回室内考种,主要考查穗粒数、结实率、千粒重等指标。每个取样点单独收割25 m2进行测产。

水稻品质测定:成熟期收获脱粒后,常温储藏3个月,待稻米理化性质稳定后,参照国家标准GB/T 17891—1999 《优质稻谷》测定整精米率、垩白度、胶稠度、碱消值等。精米中直链淀粉含量用碘比色法测定分析,蛋白质含量利用凯氏定氮法测定[10]。

1.4.2 水稻土壤指标测定

在水稻分蘖期(7月11日)、拔节期(7月30日)、齐穗期(9月6日)、灌浆期(9月23日)和成熟期(11月20日)对稻田土壤进行取样,用土钻在试验田按S型路线随机采集10个点的土样,取样深度为0~20 cm,混合后带入实验室,剔除石块和动植物残体等杂质,测定土壤养分(包括有土壤速效磷、土壤速效钾、土壤铵态氮和硝态氮),测定土壤碳库(包括水溶性有机碳、易氧化有机碳、土壤微生物碳)。其中速效磷采用碳酸氢钠-钼锑抗比色法测定[10],速效钾用火焰光度计比色法测定[10],铵态氮采用靛酚蓝比色法测定[10],硝态氮采用紫外分光光度计测定[10]。土壤水溶性有机碳采用重铬酸钾外加热氧化法测定[11],土壤易氧化有机碳采用高锰酸钾氧化比色法测定[12]。土壤微生物量碳采用氯仿熏蒸法测定[13]。

1.5 数据处理与分析

试验数据用SPSS 25.0软件进行独立样本t检验,试验水稻品质相关数据进行雷达图分析,用Graphpad Prism 8.0和 Microsoft Office Excel 2010软件进行作图制表。

2 结果与分析

2.1 水稻-红鳌螯虾共作对土壤养分的影响

2.1.1 土壤氨态氮含量的动态变化

2.1.2 土壤硝态氮含量的动态变化

2.1.3 土壤速效钾含量的动态变化

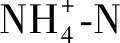

RS和CK处理速效钾含量变化趋势高度一致,均呈“先增—后降—再增”趋势,各处理最低峰值均出现在齐穗期,最大峰值均出现在成熟期。在水稻整个生育期内,RS处理的土壤速效钾含量均低于CK处理,且在水稻成熟期时显著(P<0.05)低于CK处理。RS土壤中速效钾的平均含量为74.73 mg·kg-1,较CK处理减少了16.40%(图2-C)。

*、**分别表示处理之间差异达到显著(P<0.05)或极显著(P<0.01)水平。*, ** represented the difference among different treatments was significant at the level of 0.05 or 0.01, respectively.图2 水稻-红鳌螯虾共作对土壤养分的影响Fig.2 Soil nutrients in integrated rice-redclaw crayfish farming system

2.1.4 土壤速效磷含量的动态变化

随着水稻生育期的推进,土壤速效磷含量均表现为“先增后降”的趋势。RS的速效磷含量的最大峰值出现在齐穗期,而CK的速效磷含量的最大峰值出现在拔节期。在水稻整个生育期内,RS处理的速效磷含量均高于CK处理,且在水稻齐穗期、灌浆期和成熟期的土壤速效磷含量均显著(P<0.05)高于CK处理。RS土壤中速效磷的平均含量为19.43 mg·kg-1,较CK处理显著(P<0.05)增加了48.10%(图2-D)。

2.2 水稻-红鳌螯虾共作对土壤碳库的影响

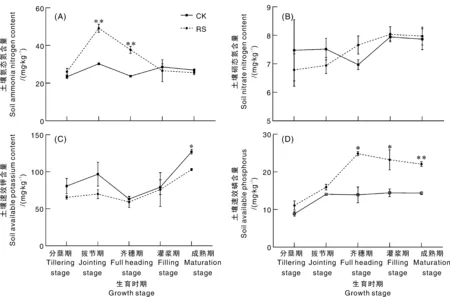

2.2.1 土壤易氧化有机碳含量的动态变化

RS和CK处理的土壤易氧化有机碳含量的最大值均出现在水稻成熟期。随着水稻生育期的推进,RS的易氧化有机碳含量呈逐渐上升趋势。在水稻整个生育期内,RS处理在拔节期的易氧化有机碳含量显著(P<0.05)高于CK处理。RS易氧化有机碳的平均含量为3.51 g·kg-1,较CK减少了3.93%(图3-A)。

2.2.2 土壤可溶性有机碳含量的动态变化

RS的土壤可溶性有机碳含量的最大峰值出现在灌浆期,而CK处理的最大峰值出现在水稻成熟期。在水稻整个生育期内,RS处理在水稻拔节期、齐穗期和成熟期土壤的可溶性有机碳含量低于CK处理。RS可溶性有机碳的平均含量为96.80 mg·kg-1,较CK减少了16.59%,差异不显著(图3-B)。

2.2.3 土壤微生物量碳含量的动态变化

RS和CK处理的土壤微生物量碳含量的最小峰值均出现在水稻灌浆期。在水稻整个生育期内,除水稻分蘖期外,RS的微生物量碳含量均低于CK处理。RS微生物量碳的平均含量为67.01 mg·kg-1,较CK处理减少了52.80%(图3-C)。

2.3 水稻-红鳌螯虾共作对水稻产量的影响

由表1可知,RS的千粒重显著(P<0.05)低于CK处理,在水稻实际产量方面,RS的实际产量较CK处理降低了16.03%,但差异不显著。

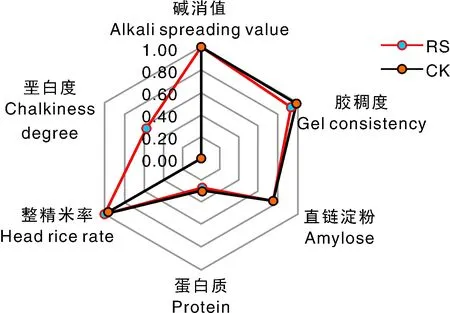

2.4 水稻-红鳌螯虾共作对水稻品质的影响

根据方长云等[14]和邓禄军等[15]雷达图综合评价方法,利用雷达图对稻米碱消值、胶稠度、蛋白质、直链淀粉、蛋白质、整精米率和垩白度进行综合评价。其中碱消值、胶稠度、整精米率为正向指标,蛋白质、直链淀粉为固定性指标,垩白度为负向指标,然后各项指标进行无量纲化处理,绘制雷达图,最后采取雷达图的平均周长和平均面积作为特征向量构建评价函数,对稻米品质进行综合评价。由图4可见,RS处理有利于减少稻米垩白度,从而有利于提高外观品质。基于雷达图对稻米垩白度、碱消值、胶稠度、支链淀粉和蛋白质含量综合评价可以看出,RS处理的稻米综合品质优于CK处理,说明稻虾共生不仅有利于提高稻米外观品质,也有利于提高稻米综合品质。

图4 水稻-红鳌螯虾共作对水稻品质的影响Fig.4 Effect of integrated rice-redclaw crayfish farming system on rice quality

3 讨论

土壤养分作为土壤肥力的重要表征。相关研究表明,稻虾共作模式可以显著提高0~10 cm土层中全氮和碱解氮含量[6]。本研究表明,随着水稻生育期的推进,水稻-红鳌螯虾共作和水稻单作模式的氨态氮含量均在水稻拔节期达到最大值,且共作模式显著高于单作模式。在稻虾共作模式中,氮肥施用和饲料投喂是土壤中氮素输入的主要途径[16]。因为水稻生长前期耗氮量较少,施入氮肥部分会残留在土壤中,增加土壤速效氮含量,所以水稻拔节期土壤氨态氮含量较高,与王士超等[17]研究结果一致。在水稻收获前10 d左右,水稻-红鳌螯虾共作模式进行干塘,原本处于淹水状态的土壤氧气含量增加,水稻成熟期稻田土壤的硝化作用加强[18],土壤硝态氮含量增加。土壤速效磷和速效钾是衡量土壤磷、钾元素供应能力的重要指标[10,19]。本研究表明,在整个水稻生育期内,水稻-红鳌螯虾共作模式的土壤速效钾含量低于水稻单作模式。人为施肥活动是影响土壤速效养分的重要因素[20],由于在水稻-红鳌螯虾共作模式中未施用钾肥,导致水稻整个生育期土壤的速效钾含量均低于水稻单作模式。在2种种植模式下,土壤速效钾含量的最低值均出现在水稻齐穗期,且在水稻整个生育期内土壤速效钾平均含量均低于100 mg·kg-1。根据全国第二次土壤普查养分分级标准[21]可知,2种模式下稻田土壤的速效钾含量均较缺乏,建议在水稻齐穗期适当的补充钾肥尤其是稻虾共生模式,可以提高水稻产量和品质。磷元素作为植物生长的必需营养元素,也是土壤养分的主要限制因子,在稻虾共作模式下饲料投喂约占磷输入总量的29.4%[16],是磷主要输入方式之一。本研究还表明,在水稻整个生育期内,水稻-红鳌螯虾共作模式的速效磷含量高于水稻单作模式,且在水稻齐穗、灌浆和成熟期显著高于单作模式[22],可能于后期饲料投喂量有关,说明稻虾共生模式可适当减少磷肥的施用量。

土壤碳库是全球碳循环的重要组成部分。其中,土壤活性有机碳是反映土壤碳库动态变化的敏感性指标,能够反映施肥、灌溉等农田管理措施引起土壤有机碳的微小变化[23]。本研究表明,在整个水稻生育期内,水稻-红鳌螯虾共作模式的平均易氧化有机碳含量、可溶性有机碳含量以及土壤微生物量碳含量均低于水稻单作模式。这可能是因为水稻-红鳌螯虾共作模式长期处于淹水状态,土壤通气性较差,好氧性微生物活性减弱,有机质分解速率相对缓慢[18]。此外,在水稻-红鳌螯虾共作模式中氮肥施入量较少,造成土壤C/N失衡,土壤微生物活性降低[24]。

水稻品质的好坏由遗传因素和环境因素共同决定。石世杰等[25]研究发现,在稻虾共作模式下,随着播期的推迟,水稻品种的精米率和整精米率逐渐升高,而垩白率和垩白度逐渐降低。本实验研究结果表明,稻田养殖红鳌螯虾后,水稻垩白度有所降低,稻米品质有所改善。基于对稻米垩白度、碱消值、胶稠度、支链淀粉和蛋白质含量综合评价表明,水稻-红鳌螯虾共生模式不仅有利于提高稻米外观品质,也有利于提高稻米综合品质。在产量方面,水稻-红鳌螯虾模式下水稻的千粒重和实际产量有所下降,说明在该模式下水稻处于长期淹水状态,不利于水稻后期籽粒灌浆发育,造成水稻产量下降[26]。在经济效益方面,根据2019年试验测算,水稻收入为3 507元·667m-2,红鳌螯虾收入为2 750元·667m-2,除去成本4 780元·667m-2外,水稻-红鳌螯虾共作模式综合经济效益达1 477元·667m-2[27],较水稻单种模式效益明显提高。

4 结论

水稻-红鳌螯虾共作模式可以增加土壤中氨态氮和速效磷含量,而土壤速效钾、硝态氮、易氧化有机碳、可溶性有机碳和微生物量碳含量降低。在水稻产量和品质方面,水稻-红鳌螯虾共作模式的水稻实际产量有所降低,但有利于提高稻米品质,尤其是外观品质明显提高。此外,在该模式下综合经济效益较水稻单种模式效益明显提高。