后疫情时代大学生对红色影视剧的接受与国家认同研究

——基于全国12所高校大学生的问卷调查分析

2021-04-23李城

李 城

[提要]红色影视剧是当前国家主流影视剧生产与传播中的热点现象,并在当代青年意识形态教育和社会化发展领域中占据特殊地位。本文通过对全国12所高校大学生的问卷调查(N=779),探讨大学生对红色影视剧的接受是否能够促进他们的国家认同及二者的影响机制。研究发现:后疫情背景下我国大学生的国家认同水平整体偏高,但仍存在国家认同认知模糊现象;大学生红色影视接受中“红色影视接触”和“红色影视信任”是影响大学生国家认同的关键因素;“影视素养”对大学生的国家自豪感和行为意向没有统计学上的显著性;大学生红色影视接受能够促进他们的国家认同,大学生对红色影视接受的频次越高、数量越多、信任感越强,其国家认同水平越高。

一、研究背景与问题提出

国家认同是一个涉及历史文化、身份认同和国族共同体建设[1]的多元意义系统。尤其在国家发展进入后疫情新阶段之后,国家认同再次被凸显于历史舞台,成为后疫情时代考察公民社会心理、社会凝聚力以及社会制度认可程度的风向标。而随着全球交往的深入发展,影视传媒已成为现代人建构国家认同的重要资源。作为一种具有广泛社会影响力的艺术形式,影视剧对传播民族共同体意识和国家主流价值具有重要作用。但是影视剧在以其丰富的内容和视听传播优势让青年观众充分享受视觉盛宴的同时,既可能产生“劝服”的社会效果,也可能因媒介环境的变化给青年观众带来新的认同危机。这是由于,一方面影视剧本身具有国家意识形态特征。鲍德里亚曾指出,电视本身可以被视为国家意识形态机器的一个最佳装置[2](P.44),意识形态可以借助大众文化媒介不断地进行复制和再生产。另一方面,随着人工智能技术的发展,影视形态的多样化和算法推荐背景下信息内容的“订制化”、碎片化,势必会导致青年群体价值观的分裂或进一步固化,以及不可避免的历史虚无主义和民族文化解构主义的悄然滋长,进而产生认同危机。大学生国家认同,既受制于既有的现实社会境况,也与影像环境的互动建构密不可分。

近年来,红色影视剧作为重要的红色文化教育资源和引起广泛讨论的文化现象,正在强烈冲击着青年大学生的心理。红色影视剧主要是指反映中国革命历史,讴歌中国共产党,歌颂祖国和人民,表现革命英雄主义和爱国主义的影视作品。它书写着中华人民共和国从曲折诞生、反抗外来侵略到不断强大的历史故事,塑造着中国公民对国家的集体记忆,是对现代民族国家合法性的强力表达。相较于其他媒体,红色影视剧以其直观性、情感性和历史性呈现隐喻性的革命世界,引导观众形成共同的历史记忆,进而构建国家认同。如近年来热播的电视剧《觉醒年代》《伟大的转折》《亮剑》《血战湘西》,电影《建国大业》《建党伟业》《集结号》《古田军号》等作品以其鲜明的革命英雄主义和红色精神引发关注和热烈讨论,也影响着青年观众的国家认同感。当前我国红色影视剧的生产与传播已成为一个不容忽视的文化现象。大学生所处的青年时期是国家认同形成的关键阶段,它可能影响青年未来的国家认知、国家情感、国家担当乃至维系国家的长治久安。因此,后疫情背景下大学生对红色影视剧的接受与国家认同的关系应该得到重视。目前,关于红色影视剧与大学生国家认同两大话题的分别研究非常多,但将二者结合起来做具体而微的实证研究并不多。本文将从“涵化理论”和文化建构主义的视角出发探讨:当前形势下我国大学生对红色影视剧的接受及其国家认同现状如何?大学生对红色影视剧的接受是否能够加强与巩固他们的国家认同?二者作用的机制是什么?

二、理论回顾与研究假设

20世纪60年代格伯纳提出了涵化理论(cultivation theory),认为青少年观看电视的行为及电视中传播的坏消息能够对他们产生“涵化”效果,并且媒体传达给受众的有关现实社会的印象具有持续稳定性,进而在受众头脑中形成主流观念[3](P.173-179)。涵化理论还阐释了在媒介的传播过程中,受众媒介使用的频率、数量越多,对他们态度、价值观及行为改变的可能性就越大。此后,学者们更多从媒介影响的社会功能和文化建构主义视角展开讨论。社会学家波谱诺指出,在现代社会里影视已成为影响青少年社会化的第四个重要因素[4](P.54)。也有学者认为,媒介的影响很大程度上取决于该媒介传播的内容[5](P.365-366)。已有研究表明大学生相对于其他年龄群体更容易受媒介所传递信息的内容和形式影响[6]。但也有一些学者认为,随着媒介技术的发展及受众主体意识的增强,“反涵化”的情形更可能出现。如选择性接触理论(selective exposure)倾向于认为受众更可能选择或接受与自己价值观念一致的信息,而拒斥与自己价值观不一样的内容,甚至将接触到的信息都解读为和自己观念一致的信息[7]。霍尔对电视话语的编码和解码过程进行分析,认为大众传媒虽然奠定了文化和意识形态领域的主导霸权,而观众却可以采取对抗式的解码方式来抵御统治阶级的大众文化意识形态控制①。那么,红色影视剧接受与大学生国家认同的关系到底是涵化还是反涵化的效果?本文分别从红色影视剧、国家认同以及二者关系的相关阐释进行文献梳理。

近年来,学界对红色影视剧的研究主要集中在以下几方面:一是从产业经济的角度,探讨红色影视对红色文化的传承和对红色文化产业的推动力;二是从影视艺术的角度,探讨红色影视的美学特征和社会影响;三是从爱国主义教育的角度,探讨红色影视剧的思想政治教育功能。如刘琨从红色文化产业的角度分析和审视了当前存在的红色文化热现象,探讨了以红色影视与红色旅游推动红色文化产业发展的可能路径②。戴锦华从影视美学的角度探讨了红色影视的亚类型——革命历史题材间谍片的审美呈现及其后冷战社会意识形态特征[8]。柳礼泉等从爱国主义教育的角度探讨了红色影视剧的爱国主义教育功能,认为红色影视剧是进行思想政治教育的重要手段,并提出利用红色影视剧创新大学生思想政治教育方法[9]。

国家认同已成为当代青年认同问题的焦点。学者们普遍认为国家认同不是天生的,而是社会建构的结果。塞缪尔·亨廷顿指出“在绝大多数情况下,认同都是建构起来的概念”[10](P.21)。弗洛伊德(Sigmund Freud)认为“认同”是个体与他人、群体或被模仿人物在感情上、心理上趋同的过程[11](P.375)。学者们从社会心理出发探讨国家认同的本质,指出中国这一现代民族国家不仅是一个政治共同体,还是一个历史文化共同体[12]。一些学者认为可以在更加广泛的意义上把国家认同看做是部分政治、部分文化和心理的现象③。在考察国家认同的影响因素时,除了探讨人口学变量、教育等因素外,也有学者指出政治信任、传统文化、社会支撑系统、政治合法性、西方文化渗透等都是影响我国国家认同的因素[13]。有学者分析了国家认同危机产生的主要原因:一是民族主义的推波助澜,二是“现代性”中所蕴含的西方化或全球化对世界各地本土历史文化传统之威胁[14]。针对我国的现实国情,学者们提出构建国家认同应该强调各民族“多元一体”的历史文化,重视指向未来的公共价值建构[15]。

目前学界关于影视传媒与国家认同的研究更多地呈现为理论逻辑,而较少实证研究。本尼迪克特·安德森阐述了传媒对国家共同体的想象性构建作用,认为大众媒介为民族意识的发展奠定了基础,使民族国家这一“想象的共同体”成为可能[16](P.45-46)。霍布斯鲍姆认为大众传媒在国家认同确立过程中扮演着重要角色,“再精致的政治宣传也比不上大众媒体的能力,因为它可以有效地把民族象征融入每个人的生活之中”[17](P.138)。詹明信进一步分析了文本与意识形态之间的建构关系[18](P.53)。针对电影和电视不同的媒介属性,学者们认为电影作为一个国家历史或民族文化的重要表征,传播具有民族共同体色彩和国家意识的审美认知,建构了一种基于国家认同之上的归根想象的共同体[19]。罗伯特·艾伦认为电视已成为一种界面交融点,可以围绕家庭与个人生活中的形象和叙事以建构“国家”[20](P.390)。关于红色影视剧与国家认同的关系,研究者认为红色影视剧建构的集体记忆,能激发中华儿女内心深处的家国情怀,有效询唤着个体对民族国家的认同与精神归属[21]。但是,也有一些研究者持悲观态度,认为影视剧虽具有视听丰富的优势,但“当信息的生动性成分干扰了对说服性信息的整体理解时,生动性可能会削弱说服的效果”[22](P.190)。并且红色经典影视改编中存在的错位和尴尬,以及日常化、平庸化和戏说化时风,会削弱其所具有的现代民族史诗性特征[23]。

据此提出,研究假设1:红色影视接受对大学生国家认同具有正向影响。

影视媒介属于大众传媒的一种,因而影视接受属于媒介使用的范畴。媒介使用与接受的前提是受众在使用媒介过程中“接触”到相关信息,并且研究者通常将媒介使用分为媒介接触、媒介信任和媒介素养三部分[24]。因此,红色影视接受自变量包括了红色影视接触、红色影视信任、影视素养三个维度。红色影视接触即红色影视接触频率、接触数量等指标。大学生红色影视接触的时间越长、数量越多,其国家认同的水平可能就越高。国内学者卜卫的研究指出青少年通过对媒介内容的接触、模仿形成长期的行为认同[25](P.234)。学者黄会林等通过实证分析了影视作品接触对未成年人的民族认同具有影响[26]。

据此,提出研究假设2:红色影视接触对大学生国家认同各维度产生正向影响。

影视信任是指受众对影视剧传递信息的真实性、可靠性的主观评价,与媒介信任的测量指标一致,一般由影视媒介传递信息的公平、正确、完整、无偏见、可被信任等指标构成。人们对影视剧的广泛喜爱和影视剧作为现代人重要的信息获取渠道已经引起研究者对影视信任的关注,包括虚构类影视和非虚构类影视。对于非虚构类影视作品如历史题材影视剧受众对其真实性的要求非常高,是否忠实于客观历史往往是衡量该类作品质量与市场口碑的重要指标[27]。红色影视信任主要指受众相信红色影视剧传递的革命历史信息如重大革命历史事件、革命领袖人物等信息是客观、公正并符合实际的。吉登斯从现代性视角出发,认为信任是“对一个人或一个系统之可依赖性所持有的信心”[28](P.301)。大学生对红色影视剧的信任度越高,其国家认同度可能就越高。国内研究者指出红色叙事作品一方面承担着打造社会中心价值体系的职能;另一方面也积淀为当代中国人的公共历史记忆,凝聚着民众特有的国家历史情结[29](P.1)。

据此,提出研究假设3:红色影视信任对大学生国家认同各维度产生正向影响。

影视素养是大学生媒介素养的重要组成部分,一般包括影视信息认知能力、批判性思维能力和影视技能等。戴维·莫利指出,“如果没有考虑到传播技术的作用,就不能很好地理解民族国家认同的建构和出现”[30](P.315)。联合国家教科文组织提出媒体与信息素养(MIL)对于公民参与公共生活和民主进程具有重要意义,并明确指出媒体与信息素养包括电影素养④。大学生对影视媒介的认知和使用能力,可能加深他们对于影视信息的理解、接受方式的把握及至心理认同的实现。因而影视素养越高的大学生,其国家认同度可能越高。

据此,提出研究假设4:影视素养对大学生国家认同各维度产生正向影响。

三、研究设计

(一)数据收集与变量测量

本研究主要通过问卷调查来了解我国大学生对红色影视剧的接受对其国家认同的影响状况,进行分析并提出相应建议。本次问卷调查的抽样方法采用多阶段抽样法,这个过程中又采取分层抽样法、定额抽样法和随机抽样法。在全国部分地区(广州、上海、北京、南昌、大连、西安、成都)高校中根据高校分类、地区和专业抽取12所高校的1000名大学生填写问卷,剔除无效问卷后共有779份有效问卷,并随机选取20名大学生做了深度访谈。

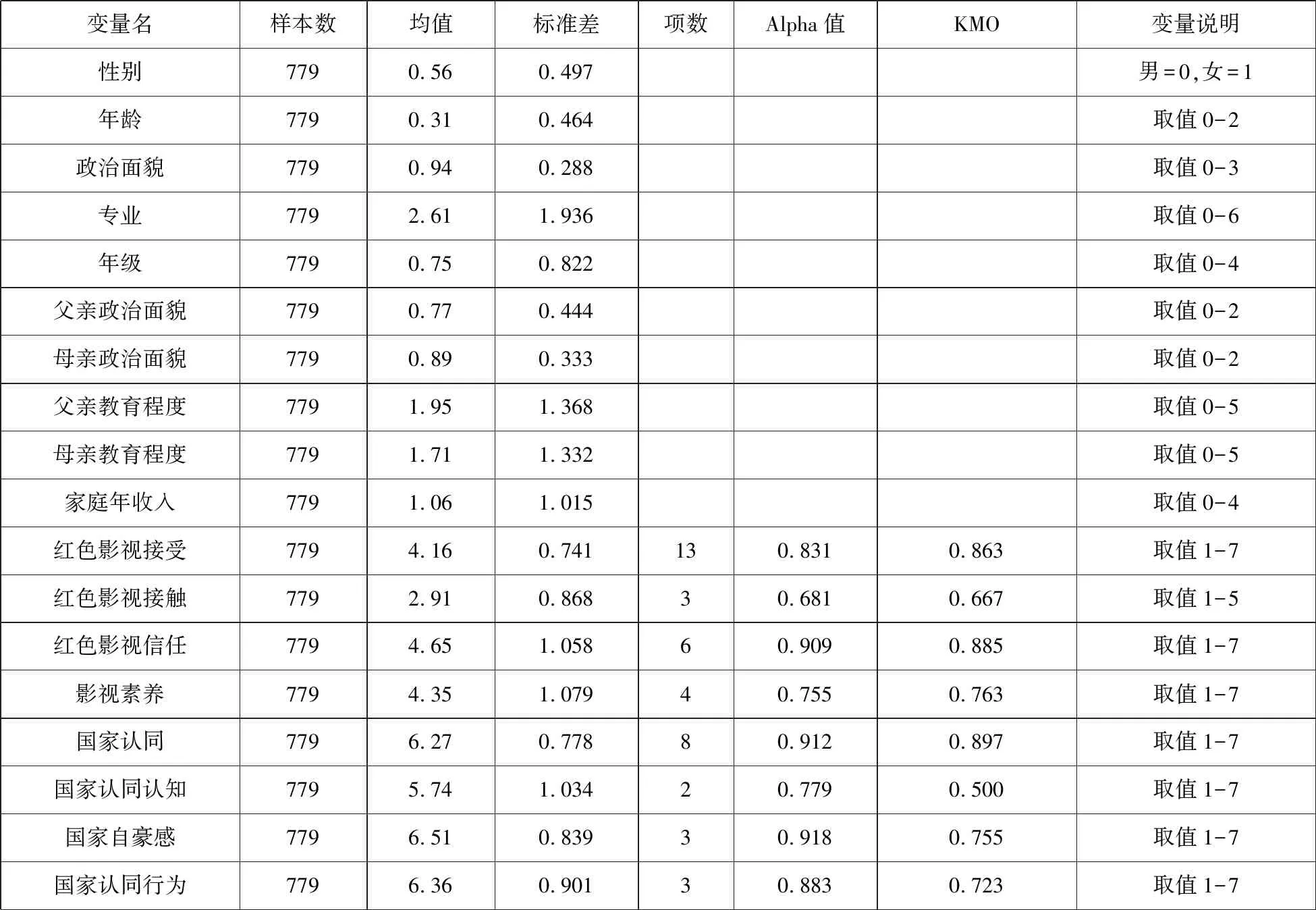

研究的因变量是“国家认同”。亦为大学生国家认同的不同维度。国家认同量表借鉴了Leszczensky和Santiago于2015年开发的青少年国家认同量表,在ISSP(2003)测量公民国家认同感的项目以及国内研究者测量大学生国家认同项目的基础上,对所借鉴的量表作一定的调整。由于行为维度是测量国家认同的重要指标,本研究据此将其概括为国家认同认知、自豪感和行为意向三个维度。“国家认同行为”维度倾向于考察主体行动意向,从而使本研究所使用的国家认同量表包含了从认知、情感态度到行为的测量。从国家认同认知、国家自豪感和国家认同行为三个方面量化国家认同,被试需要对共8个题项进行打分。问卷采用七级量表,1=很不赞同,7=很赞同。对这8个题项的信度分析得到的克隆巴赫系数(Cronbach’s α)为0.912,说明具有很高的信度。效度上,这8道题基本上涵盖了大学生国家认同认知、情感和行为各方面的情况,依据研究目的,对这8个问题的回答进行加总,取值范围从1到7,KMO为0.897,说明效度也很好(见表1)。

研究的自变量为“红色影视接受”。本研究探索自变量包括了“红色影视接受”这一构念,采用主成分分析和方差极大旋转法提取因子。红色影视接受的测量指标包括:红色影视接触、红色影视信任和影视素养。具体地,红色影视接触采用以下3个题项进行测量:(近3个月)“观看红色影视剧的数量”、“观看政治题材影视剧的数量”和“截至目前观看红色影视剧的数量”,采用五级量表,1表示很少,5表示很多(M=2.91,SD=0.868);红色影视信任使用了(相信红色影视传递的)“历史文化信息”、“价值观”、“党领导新中国的历史”、“红色革命文化”、“是客观公平的”和“是正确的”共6个题项测量,被试使用七级量表打分,1=很不赞同,7=很赞同(M=4.65,SD=1.058);影视素养的测量包括信息理解和反思批判两个方面的共4个题项:(我)“能够识别影视剧中的隐性广告”、“会反思影视剧”、“会质疑影视剧中的某些内容或细节”、“会写影评”,使用七级量表,1=很不符合,7=很符合(M=4.35,SD=1.079)。对自变量红色影视接受所有题目通过最大方差法旋转因子分析,共析出3个因子,分别命名为“红色影视接触因子”、“红色影视信任因子”和“影视素养因子”。自变量“红色影视接受”的克隆巴赫系数(Cronbach’s α)为0.831,说明它们具有较高的内在一致性,信度水平较高;且KMO为0.863,说明效度较高。

控制变量为人口统计学变量,主要包括:性别、年龄、政治面貌、专业、年级、父母亲政治面貌、父母亲教育程度、家庭年收入。研究将性别(0=男,1=女)、政治面貌(0=群众,1=共青团员,2=中共党员,3=其他民主党派)、专业(0=文史,1=社科,2=理工,3=农林,4=艺术,5=医学,6=经管)、年级(0=大一,1=大二,2=大三,3=大四,4=大五)、民族(0=汉族,1=少数民族)、父母亲政治面貌(0=中共党员,1=群众,2=其他民主党派)、父母亲最高教育程度(0=小学及以下,1=初中,2=高中/中专,3=大专,4=本科,5=研究生及以上)和家庭年收入(0=小于5万元,1=5-12万元,2=12-30万元,3=30-60万元,4=60万元以上)虚拟变量化。其中年龄、年级、父母教育程度、家庭年收入为连续变量。变量的描述统计见表1。

表1 对变量的描述性统计分析结果⑤

(二)分析策略

本研究将用实证的方法和通过多元线性回归模型分析大学生红色影视接受对国家认同的影响机制。对大学生红色影视接受三维度对国家认同不同维度的影响作用,采用SPSS 25.0的线性回归命令对模型进行检验。研究在统计分析过程中,控制了性别、年龄、政治面貌、专业、年级、父母政治面貌、父母教育程度等可能对国家认同产生影响的背景变量,其中,性别、年龄、年级、父母亲教育程度、家庭年收入为二分类变量或有序多分类变量,其余变量包括政治面貌、专业、父母亲政治面貌为无序多分类变量,在统计时已经将这些变量处理为虚拟变量。检验大学生“红色影视接受”的三个维度(红色影视接触、红色影视信任和媒介素养)对国家认同各维度的影响和作用。

四、分析结果

(一)样本特征描述

进入统计分析的总样本数为779人,其中男性占比44.2%,女性占比55.8%;年级分为大一、大二、大三、大四、大五,其中大一占比46.2%,大二占比35.4%,大三占比15.5%,大四和大五学生共占比2.8%;家庭所在区域分为城市市区、郊县与城镇、农村,分别占48.1%、25.9%,25.9%;政治面貌中群众、共青团员、中共党员、其他民主党派分别占比6.8%、92.2%、0.8%、0.3%;专业中文史、社科、理工、农林、艺术、医学、经管分别占比18.6%、12.3%、24.5%、10.3%、12.7%、11.7%、9.9%;父亲政治面貌中,中共党员、群众、其他民主党派分别占比24.3%、74.8%、0.9%;母亲政治面貌中,中共党员、群众、其他民主党派分别占比11.7%、87.7%、0.6%;父亲最高受教育程度中小学及以下、初中、高中/中专、大专、本科,研究生及以上分别占比12.7%、32%、25.3%、11%、15.5%、3.5%;母亲最高受教育程度中小学及以下、初中、高中/中专、大专、本科,研究生及以上分别占比18.7%、32.2%、25.3%、9.5%、11.8%、2.4%;年龄中15-19岁、20-24岁、25岁以上的分别占比69.4%、30.4%、0.2%;家庭年收入小于5万元、5-12万元、12-30万元、30-60万元、60万元以上的分别占比34.4%、35.8%、22.1%、4.5%、3.2%。

(二)后疫情背景下我国大学生国家认同现状

根据问卷调查对大学生国家认同测量的8道题的描述统计分析结果,显示后疫情背景下我国大学生国家认同表现出非常高的态势,国家认同赋值为最小值1.000,最大值为7.000,由描述统计结果可知,国家认同均值6.27,标准差0.778。从国家认同的不同层面将这8道题目划分为三个指标,分别为国家认同认知、国家自豪感、国家认同行为。国家认同认知维度包括两道题目,“历史文化认同”和“公民权责”认知;国家自豪感包括三道题目,(我)“很高兴自己是一名中国人”、“经常为国家取得的成就感到自豪”和“如果有来世,我还愿意做一名中国人”;国家认同行为意向维度包括三道题目,“以国家利益为主,兼顾个人利益”、“为中华民族伟大复兴事业而奋斗”和“为国争光、奉献社会是我义不容辞的责任”。具体这三个指标,其平均得分由低到高依次为:国家认同认知(M=5.74、SD=1.034)、国家认同行为(M=6.36、SD=0.901)、国家自豪感(M=6.51、SD=0.839)(见表1)。这三个维度的得分均值都在组中值(4)以上,反映出后疫情背景下我国大学生国家认同水平整体偏高的态势。这与我国对新冠疫情突发公共危机事件的及时控制和有效治理带来的社会信心和信任度提升有很大关系,大学生身处其中必然促使其国家认同水平增强。比较这三个维度还可以发现,国家认同行为与国家自豪感高于国家认同的均值,国家认同认知低于国家认同均值,且国家认同认知的标准差较大,说明我国大学生国家认同认知水平要低于他们对国家的自豪感和认同行为意向,且样本差异比较大。

(三)红色影视接受对大学生国家认同的影响机制分析

为了检验大学生“红色影视接受”中红色影视接触、红色影视信任和影视素养与大学生国家认同的影响机制,本研究对大学生红色影视接受三个维度与国家认同中国家认同认知、国家自豪感和国家认同行为三维度进行了微观回归分析,具体而微地观察不同变量之间存在的关系及其影响机制(见表2)。

表2 大学生红色影视接受三个维度与国家认同的回归分析⑥

表2中回归分析结果显示,大学生的红色影视接触对国家认同中的自豪感(B=0.169,p<0.001)、行为(B=0.145,p<0.001)两个方面有着显著的正向影响,部分验证了研究假设2;大学生的红色影视信任对国家认同中的认知(B=0.217,p<0.001)、自豪感(B=0.184,p<0.001)、行为(B=0.203,p<0.001)三个方面均有着显著的正向影响作用,验证了研究假设3;大学生影视素养对国家认同中的认知(B=0.142,p<0.001)有着显著的正向影响,而对国家认同的其他维度没有显著影响,部分验证了研究假设4。总的来说,其一,大学生的红色影视接触对国家认同的两个层面(自豪感、行为)有着显著的正向影响,与国家认同认知没有统计学意义上的相关性。其二,大学生的红色影视信任对国家认同的三个层面(认知、自豪感、行为)都有着显著的正向影响;其三,影视素养对国家认同认知有着正向影响,与自豪感、行为意向两个层面没有统计学意义上的相关性。本研究中影视素养主要考察大学生的信息理解和反思能力,故对国家认同认知层面影响显著,而与国家自豪感、行为意向没有显著的相关性。

其次,从回归分析结果也可以看出,其一,性别对国家认同中的自豪感(B=0.101,p<0.05)、行为(B=0.087,p<0.05)两个维度有着较为显著的正向影响,女性大学生的国家自豪感和行为意向高于男性。究其原因,女性大学生国家认同水平高于男性,可能与女性的心理特质与传统的教育成长环境相关。其二,在大学生政治面貌中,群众、共青团员、中共党员都对国家认同中的两个维度自豪感和行为有着显著的正向影响,这可能与当前大学生极少为其他民主党派人士及学校广泛实施思想政治教育有关。其三,在不同专业上,文史专业和医学专业的大学生对国家认同中的自豪感(B=0.161,p<0.05、B=0.146,p<0.01)、行为意向(B=0.157,p<0.05、B=0.141,p<0.05)两个层面有着较为显著的正向影响,表明文史、医学专业的大学生国家认同水平更强,这可能与他们的学科背景及职业发展有关。其四,年级对国家认同中的行为意向(B=-0.128,p<0.05)有着较强的负向影响,表明大学生的年级越高,国家认同的行为意向越低。这可能是由于年级越高,大学生的社会批判意识和反思能力增强,国家认同的行为意向反而可能降低。

此外,为了从宏观上考察红色影视接受与大学生国家认同的关系,本研究进一步对二者做了宏观的回归分析(见表3)

表3 大学生红色影视接受与国家认同的宏观回归分析结果⑦

表3中大学生红色影视接受对国家认同的影响作用的宏观回归分析,同样是在控制了性别、年龄、政治面貌、专业、年级、父母政治面貌、父母教育程度等可能对国家认同产生影响的背景变量基础上,采用线性回归命令对模型进行检验。回归结果显示,大学生的红色影视接受对国家认同中的认知(B=0.309,p<0.001)、自豪感(B=0.217,p<0.001)、行为(B=0.247,p<0.001)三个方面有着显著的正向影响作用。即大学生的红色影视接受对国家认同的三个层面(认知、自豪感、行为)都有着显著的正向影响,验证了研究假设1。

五、结论与讨论

(一)大学生的红色影视接受对他们的国家认同具有显著影响,表明涵化效果依然存在,以红色影视剧为代表的国家主流影视作品对新时代思想活跃的当代大学生依然具有强大的影响力。并且大学生红色影视接受与国家认同具有互动建构功能。未来我国大学生国家认同教育过程中,应注重发挥影视媒介塑造人的重要功能,合理地使用红色影视剧以有效促进大学生国家认同。同时,要增强红色影视剧本身的时代感和艺术魅力,用思想与艺术性俱佳的作品引导大学生形成正确的国家观和理性的爱国主义情感,进而促进国家认同深层次的行为整合。

(二)红色影视接触对大学生国家自豪感和行为意向具有显著影响。对红色影视剧的接触频次越高,数量越多,大学生的国家认同水平就越高。表明大学生在红色影视接受中,易受红色影视剧意识形态性和功能性等因素的影响。这既呼应了学界关于红色影视剧具有爱国主义教育功能的论点,也印证了美国传播学者詹姆斯·W·凯瑞所说的大众传播在共同信念表征和社会维系方面扮演着重要角色的观点[31](P.15)。这也表明,红色影视剧为传播社会主义核心价值体系提供了一个新的渠道,是国家主流意识形态和价值观念输出的有效工具,有助于巩固中国共产党的意识形态阵地。

(三)红色影视信任对大学生国家认同认知、自豪感和行为意向的影响均显著。红色影视信任是影响大学生国家认同的主要因素,也是比较容易被忽视的因素。大学生在影视接受过程中,对红色影视传递的重要历史事件、历史人物和重大情节等历史文化信息是否真实可信将直接影响他们的国家认同认知、自豪感和行为意向。如果红色影视信任感低,红色影视接受过程中的国家认同水平就低。因此在实践中需要重视红色影视信任与大学生国家认同的相互建构,红色影视剧创作需要尊重客观历史,注重重大历史事件、历史人物塑造的真实性和可靠性,以及内蕴于作品中的历史价值观的正确性。影视产业部门、影视审查机构和教育部门等也需要在红色影视剧的创作、传播,审查以及红色经典改编过程中,从革命历史信息的真实性、客观公正性,可信性方面增强大学生对红色影视媒介的信任感,加强政策和教育导向,以免误导观众。

(四)影视素养对国家认同认知的影响较显著,但对国家认同自豪感和行为意向没有统计学上的显著影响。本研究中影视素养主要考察大学生获取影视信息方面的能力及其信息理解、辨识能力。影视素养高的学生认知能力整体偏强,其对国家认同概念的理解认知水平也就偏高,符合一般常识。而影视素养对国家自豪感和行为意向这两个关键因素并没有显著影响,表明大学生影视素养的高低并不是影响他们国家认同水平的主要因素。增强和巩固当代大学生的国家认同,应该更加重视大学生媒介接触、媒介信任和性别、专业,年级等因素,从而做到有的放矢。

(五)本研究可能存在的一些局限和不足:其一,本文主要使用多阶段抽样的方法并结合分层和定额抽象法对全国在校大学生进行了抽样,但抽取的城市和高校仍然有限,主要集中在广州、南昌、北京、上海、大连、西安、成都等城市,对港澳台三地的大学生国家认同情况并未做调查,研究样本仍未代表全国所有区域的学生,结论也不可推及全国所有区域的大学生群体。其二,囿于篇幅,本研究在构建理论模型时未将大学生红色影视接受与国家认同的中介要素纳入研究模型,从而限制了对大学生国家认同影响因素与作用结果的全面分析考察。这些不足也为后续研究提供了思路和启发,未来的大学生国家认同研究可以改进理论模型、完善测量量表,扩大调研范围,以期对这些不足加以修正并做进一步探索。

结语

后疫情背景下大学生国家认同的稳定增强是社会秩序稳定、国家可持续发展的重要环节。要适应社会变迁下的大学生国家认同,大众传媒尤其是主旋律影视作品仍然是有效的询唤工具。本研究从涵化理论和文化建构主义的视角出发重新检视了红色影视接受对大学生国家认同的作用机制。相较于影视素养,大学生的红色影视信任和红色影视接触是更需要关注的因素。如何发挥红色影视剧的涵化功能促进大学生形成清晰的国家认同认知并建构理性的国家认同,是未来主旋律叙事传播中需要注意的。

在大学生国家认同教育中,除了要注重影视传媒的作用适时发挥红色影视剧的思想政治教育功能,还应注重影视环境与现实社会的互动建构,将影视接受和大学生的日常生活实践结合起来。尤其要注重引导大学生在日常生活中传承和发扬影视作品中的革命英雄主义、爱国主义精神和正能量,并结合当代社会生活实践不断创新社会文化制度,进一步促进社会公正公平,改进文化政策,为大学生国家认同的稳定增强和理性发展奠定社会制度和政策环境的基础。

(西南财经大学人文学院2018级硕士研究生刘莹为此文做了资料收集工作,特此致谢!)

注释:

①参见:陆扬《文化研究概论》,上海:复旦大学出版社,2008年,第21-24页。

②参见:刘琨《红色文化研究》,沈阳:辽宁大学博士学位论文,2015年,第61-66页,第70页。

③参见:复旦大学历史系、复旦大学中外现代化进程研究中心主编《近代中国的国家形象与国家认同》,上海:上海古籍出版社,2003年,第120页。

④United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization (UNESCO),MediaandInformationLiteracy, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265509_eng,2018-10-03.

⑤2020年8月12至11月5日,笔者带领硕士研究生在成都、西安、广州、上海、大连,南昌等地进行走访和问卷调查。资料参见李城等撰写的《红色影视传播与大学生国家认同调查报告》(未刊稿),2021年。

⑥2020年11月6日至11月22日,笔者带领课题组成员进行走访和问卷调查后所做的大学生红色影视接受与国家认同的微观回归分析结果。资料参见李城等撰写的《红色影视传播与大学生国家认同调查报告》(未刊稿),2021年。

⑦2020年11月23日至11月25日,笔者带领课题组成员进行问卷调查后所做的大学生红色影视接受与国家认同的宏观回归分析结果。资料参见李城等撰写的《红色影视传播与大学生国家认同调查报告》(未刊稿),2021年。