互联网使用对外籍留学生中国文化认同的影响

——基于北京、上海、广州高校的实证研究

2021-04-23姚君喜

姚君喜

[提要]外籍留学生是中国文化对外传播的主要群体,通过汉语学习、媒介接触特别是互联网的使用,外籍留学生学习、接受中国文化并由此建构中国文化认同。本研究基于北京、上海、广州1003名外籍留学生的问卷调查,试图观察和解释在华外籍留学生的人口统计变量、互联网使用行为与中国文化认同之间的内在关系,同时考察媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度调节变量的影响作用。研究发现:外籍留学生中国文化认同的认知—情感—行为结构中,对于中国文化情感认同尤为明显;外籍留学生的互联网使用行为与中国文化认同建构之间呈显著正向影响关系;外籍留学生的互联网使用动机、使用内容对中国文化认同具有直接的正向影响;作为调节变量的媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度,对外籍留学生的互联网使用行为与中国文化认同的影响作用,媒介信息源是最重要的影响因素。

来自世界各地的在华外籍留学生群体,具有不同的文化背景,他们在中国学习汉语、专业知识,参与社会交往,进而接触、了解和熟悉中国文化。同时发达的网络媒介,给他们提供了非常便捷的全面接触和接受中国文化知识、人文历史、社会风俗等的可能。在了解中国及中国文化的过程中,他们对中国文化的认知逐渐强化,有可能十分熟悉。显然,作为来自于不同文化背景的在华外籍留学生,通过语言学习、媒介接触和使用,对中国文化不断了解并适应。那么,立足于自身固有的文化情境和文化认同,他们对中国文化会形成何种认知、情感偏向,以及相应的行动意向呢?他们更易于接受,乃至更加热爱中国文化,亦或相反?亦即作为“他者”的中国文化进入留学生自身的文化语境时,借助互联网等新媒体,通过语言学习、认知、情感融入,是否就必然顺利接受和适应,并且认同对方的文化,甚至认为自己具有对方文化情境下的文化身份呢?进而言之,互联网的使用行为在外籍留学生的中国文化认知、情感态度和行为意向等方面是否具有直接的影响意义?如存在影响关系,表现为正向还是负向的影响?其中,哪些因素是最重要的影响因素?这些问题是本研究要追问的核心问题。

全球化发展引发世界范围内人员、信息等的加速流动,生活在世界各地的人们可以离开原出生、居住的地方,在全球范围内自由流动、甚至定居他乡。加之互联网等传播技术的发展,使得各类不同文化形态通过网络交汇、碰撞和融合。因此,文化多元化背景下的文化差异和文化适应成为全球化发展中的重要议题。文化是人类社会群体有意识地建构“自我”认同和“他者”认同的基本形式,社会身份认同不仅是文化本身固有的属性,同时也借助于文化传播来实现,通过文化传播建构共有的价值系统、共享的文化形态、共同的行为规范,往往是民族、国家、社会群体建构认同的基本手段。同时,作为行动者个体而言,文化又是制约其实践中的行为规范。伴随着全球化发展,中国文化与世界其他文化形态形成了双向互动的全球传播模式,在中国学习、生活的外国留学生数量不断增加,成为推动中国文化全球传播的最重要的群体。①外籍留学生通过汉语学习,接触中国文化,成为中国文化传播的重要中介和桥梁。在学习中国文化的过程中,他们通过接触各类媒介形态,对中国文化形成知识认知、情感偏向和行为意向。因此,基于互联网使用状况与外籍留学生中国文化认同之间的内在影响关系,是本研究试图观察和解释的主要问题。具体而言,本研究通过外籍留学生的互联网使用频率、使用时间、使用动机、使用内容等微观层面的观察,试图探究它们与中国文化符号、中国文化类型、中国文化情感、中国文化行为方面的文化认同的内在关系。同时,也试图解释媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度等因素对互联网使用与中国文化认同的内在影响。

一、研究文献与假设

(一)文化认同

文化认同(culture identity)是对本国文化和他者文化的社会建构过程。人们生活在意义世界之中,文化世界是人类社会建构意义的产物,是物质世界、认识世界之外的第三世界。文化认同则主要表现为个人对社会的认同,它体现的是个人的社会化过程,即个人对社会所建构的文化的习得过程。文化认同是个体社会化过程的建构,每个人身处自己的文化之中,潜移默化形成对自身文化不自觉的认同,“是人类对于文化的倾向性共识与认可。”[1](P.4)而当他者进入不同于自身文化的文化环境时,文化认同不仅是自身对原生文化的认同,同时还包括对他者文化的认同。“文化认同是文化与文化之间传播的结果。一是国家内部的文化认同,二是外来移民的文化认同。”[2]因此,文化认同体现了文化的差异性和共同性的特征。文化认同的核心是基于差异化而反观自身和他者文化,通过认知而形成共同的文化价值。

在具体的研究中,文化认同如何观察和测量,亦为研究者所面对的难题。为了便于研究和分析,研究者大多通过“认知—情感—行为”基本模式,从对具体的文化符号、文化观念、文化情感、文化行为等的认知评价层面观察文化认同。“Phinney(1989)认为认同包括自我认同、认同的实现、行为和归属感。Richard M.Lee和Hyung Chol(2004)使用Phinney的MEIM量表(1972)调查亚裔大学生,提出认同包括认知分类、情感自豪和行为承诺。Kwan和Sodowsky(1997)认为认同包括认知、道德、情感和行为。”②对于中国文化认同的测量指标,张国良等(2011)研究认为包括文化认知—文化情感—文化行为三个方面。[2]吴世文、石义彬(2014)认为文化认同包括知识层面、情感层面和行为层面。[3]总之,对于文化认同的具体测量指标的确定,多数研究是在认知—情感—行为的基本模式下展开的。因此,本研究对于中国文化的认同测量,依然遵循认知、情感、行为的模式加以设计。

(二)互联网使用与中国文化认同

就媒介使用与文化认同的研究看,E·帕克(1922)认为移民报刊强化群体认同,帕克的研究是较早的关于媒介使用与文化认同之间的关系的研究文献。③凯尔纳(2003)讨论了现代社会、后现代社会状况下媒介使用与文化认同。[4](P.113)卡茨(1974)提出的“使用与满足”理论中,媒介使用动机是媒介使用行为研究的重点,将受众与媒介的接触行为概括为“(社会因素+心理因素)—媒介期待—媒介接触—受众需求满足的因果反映过程。”[5](P.19-34)其理论也隐含着媒介与文化相互作用的逻辑关系。

就互联网使用与文化认同研究看,郝晓鸣(1999)等学者的研究认为,互联网的普及和使用加强了社会成员对其文化的认同。[6]Pustina(2016)的研究表明互联网使用对于全球移民的文化认同具有重要的作用。[7]Hans Ibold(2010)研究了全球化背景下互联网使用与身份认同的内在关联。[8]黄卫星、张玉能(2018)探讨了互联网文化记忆对国家认同的多方面的影响。[9]胡百精(2016)认为互联网因其多元化、协商共享的特征强化社会认同。[10]王文彬、吴海琳(2014)分析了互联网使用对社会观念认同的影响及其特征。[11]黄丽娜(2016)探讨互联网使用对青年社会认同的正向影响关系。[12]

楚雪、张国良(2019)探究在美国大学就读的中国留学生互联网使用与文化认同的关系,发现不同语言的使用对文化认同的影响有差异。[13]此外,来自不同国家的留学生在互联网使用与文化认同方面也有差异。[14]郑雪、王磊(2005)的研究探讨了澳大利亚中国留学生的文化融入与文化认同。[15]金恒江、张国良(2017)以上海高校在华留学生为研究对象,探究社交媒体使用对外籍留学生社会融入的影响。[16]陈继静(2008)认为互联网的自由表达能够展示社会群体层面更为真实的文化认同。[17]冉华、邓倩(2012)的研究借鉴社会认同理论并使用MEIM量表,通过问卷调查,探讨大学生互联网使用与文化认同。[18]任迪、姚君喜(2019)的研究也认为,互联网、社交媒体使用与中国文化认同显著相关。[19]

考察上述文献发现,虽然基于媒介使用与文化认同的普泛性理论的相关研究已具备了较为丰富的研究基础,就互联网使用与文化认同的研究也多有展开。但是,专门针对互联网使用对于在华外籍留学生中国文化认同的研究,尚比较欠缺。由此,本研究在过往研究的基础上,将互联网使用分为使用频率、使用时间、使用动机和使用内容四个方面的子变量,将中国文化认同分为中国文化符号、中国文化类型、中国文化情感、中国文化行为四个方面的子变量,并结合上述文献研究,围绕“认知—情感—行为”的文化认同模式,由此本研究提出:

研究假设H1:互联网使用对外籍留学生中国文化认同具有正向显著影响。

研究假设H1a:互联网使用对外籍留学生中国文化符号认同具有正向显著影响。

研究假设H1b:互联网使用对外籍留学生中国文化类型认同具有正向显著影响。

研究假设H1c:互联网使用对外籍留学生中国文化情感认同具有正向显著影响。

研究假设H1d:互联网使用对外籍留学生中国文化行为认同具有正向显著影响。

过往文献研究也认为,媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度会影响到文化认同,基于此,本研究进而提出:

研究假设H2:媒介信息源对外籍留学生的中国文化认同具有显著影响。

研究假设H3:媒介信任度对外籍留学生的中国文化认同具有显著影响。

研究假设H4:媒介依赖度对外籍留学生的中国文化认同具有显著影响。

研究假设H5:人口统计变量对外籍留学生的中国文化认同具有显著影响。

二、研究方法

(一)调查过程与数据

本研究是作者主持的国家社会科学基金重大项目“汉语异域传播与中国文化影响模式”研究的内容之一,研究采用问卷调查法。2019年10-12月,本研究以北京、上海、广州三地的外籍留学生作为样本来源地,分别在大学选修课、自习室、图书馆、留学生公寓等地点通过滚雪球方式随机发放问卷。其中北京(北京外国语大学、北京航空航天大学、北京电影学院、北京交通大学)共发放问卷300份,有效问卷276份。上海(上海交通大学、华东师范大学、上海财经大学)共发放问卷300份,有效问卷278份。广州(广东外语外贸大学、中山大学、华南师范大学)共发放问卷500份,有效问卷449份。北京、上海、广州三地共发放问卷1100份,根据相关原则,最后获得有效问卷1003份,问卷有效率为91%。北京、上海、广州作为外籍留学生比较集中的地区,由此可推测,本研究统计结果能够较为全面反映中国大陆外籍留学生的总体特征。具体样本分布情况如表1所示。

表1 样本的基本情况表(n = 1003)

(二)变量设定与测量

1.因变量

本研究的因变量是中国文化认同,借鉴过往文献研究,主要依据“认知—情感—行为”的认同模式,分别从四个方面界定了因变量,其中认知(包括中国文化符号认同、中国文化类型认同)、情感(中国文化情感认同)和行为(中国文化行为认同),各变量具体指标问题答案按照李克特5级量表从(1)非常不认同到(5)非常认同,具体包括:

(1)中国文化符号认同。本研究设计了包括故宫、大熊猫、长城、中国功夫、中餐、儒家、北京大学、汉语、汉字、中国诗词、清华大学、孔子学院、外滩、敦煌、龙、书法、水墨画、京剧、青花瓷、园林、中医、丝绸、春节、道家、八卦25项指标(Cronbach’s Alpha=0.941)。

(2)中国文化类型认同。本研究设计了包括中国历史、中国哲学、中国宗教、中国文学、中国名胜古迹、中国建筑与园林、中医、中国工艺品、中式服装、中餐、中国节日、中国功夫、中国影视明星、中国体育明星、中国电影、中国电视剧、中国戏剧、中国音乐、中国杂技、中国舞蹈、中国绘画、中国动漫、中国产品23项指标(Cronbach’s Alpha=0.939)。

云南一般工商业电价降价从今年4月开始实行,分4月1日、5月1日、7月1日和9月1日四个时间节点四次降价。截至9月1日,云南省一般工商业不满1千伏目录电价由每千瓦时0.675元降至0.6075元,相比今年4月1日前降价幅度已达到10%。

(3)中国文化情感认同。本研究设计了包括中国文化具有吸引力、中国文化有包容性、中国文化有活力、中国文化光辉灿烂、中国文化有多元性、中国文化爱好和平、中国文化有价值内涵、中国文化有创新性8项指标(Cronbach’s Alpha=0.911)。

(4)中国文化行为认同。本研究设计了包括我想在中国工作、我想在中国学习、我想在中国做生意、我想在中国旅游、我愿意在中国生活、我想深入学习中国传统文化、我想深入学习掌握汉语表达、我愿意吃中餐、我想练习中国武术、我想阅读中国名著、我想践行中国价值观、我常探讨中国政治相关话题、我的生活方式很中国化、我的思维方式很中国化14项指标(Cronbach’s Alpha=0.883)。

2.自变量

本研究的自变量为互联网使用。综合过往学者的不同研究,选择包括使用频率、使用时间、使用动机、使用内容四个子变量,用来测量外籍留学生的互联网使用行为。其中使用动机包括了解国际事件、了解中国社会、了解自己国家信息、获取生活信息、学习中国文化、促进专业学习、消遣娱乐、学习汉语8项指标(Cronbach’s Alpha=0.673)。

3.调节变量

本研究的调节变量包括媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度。其中媒介信息源包括自己国家媒体、中国大陆媒体、中国港澳台媒体、其他国家媒体等具体指标,媒介信任度和媒介依赖度观察的是对于不同媒介类型的信任程度和依赖程度。

4.控制变量

本研究的控制变量包括以往研究中人口特征,包括性别、国别、专业、学历等之外,同时还设置了宗教信仰、是否来过中国等变量。除学历为定序变量外,其他都设为虚拟变量。

三、研究发现与假设检验

(一)主要研究变量的描述性统计

1.外籍留学生互联网使用状况

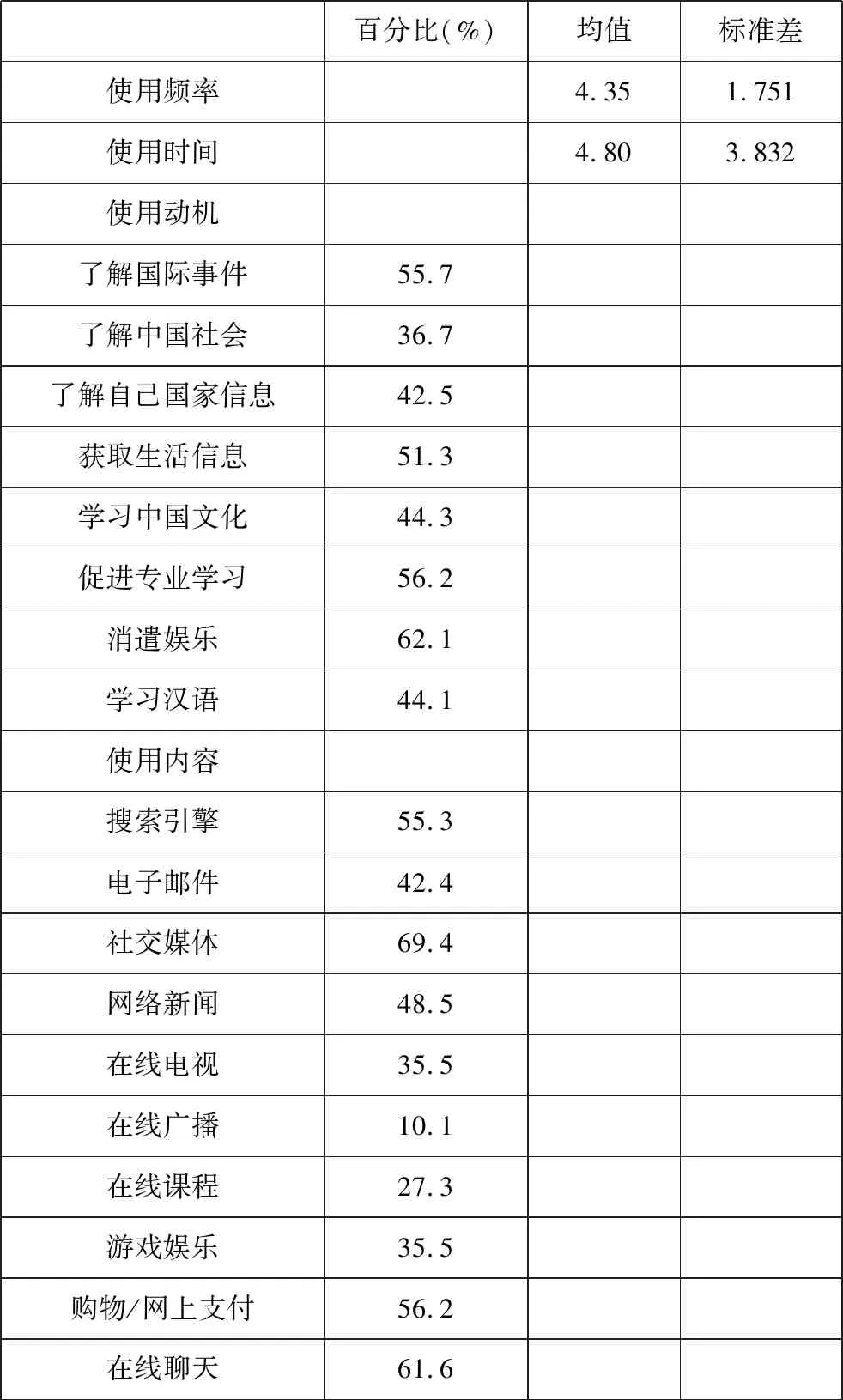

本研究首先考察了外籍留学生的互联网使用状况,从表2可知,外籍留学生的互联网使用频率为4.35(SD=1.751),属于经常使用,使用时间每天也达到4.80小时。就使用动机看,消遣娱乐(62.1%)、促进专业学习(56.2%)、了解国际事件(55.7%)、获取生活信息(51.3%)达到了半数以上。学习中国文化(44.3%)、学习汉语(44.1%)、了解自己国家信息(42.5%)、了解中国社会(36.7%)等指标在半数以下。就使用内容看,在线聊天(61.6%)、社交媒体(69.4%)、购物/网上支付(56.2%)、搜索引擎(55.3%)等指标在半数以上,网络新闻(48.5%)、电子邮件(42.4%)、在线电视(35.5%)、游戏娱乐(35.5%)、在线课程(27.3%)、在线广播(10.1%)等指标在半数以下。可见,外籍留学生的互联网使用动机主要是消遣娱乐、促进专业学习、了解国际事件等,而实际使用内容则主要以社交、购物、搜索信息等为主。

表2 外籍留学生互联网使用状况(n=1003)

2.使用时间为实际上网时间均值,单位为小时。

3.使用动机、使用内容为定类变量,采用多项选择测量。

2.外籍留学生中国文化认同状况

就文化认同看,如表3所示,就中国文化认同的四个子变量看,其中中国文化情感认同度最高,均值为3.85(SD=.74),其次为中国文化类型认知(均值3.66,SD=.68),中国文化符号(均值3.64,SD=.91)、中国文化行为(均值3.58,SD=.71)。本研究发现,在认知、情感与行为文化认同的构成中,情感认同是最为重要的因素。

表3 外籍留学生中国文化认同状况(n=1003)

2.t检验显示,受访者的文化认同各均值差异均达到显著水平。

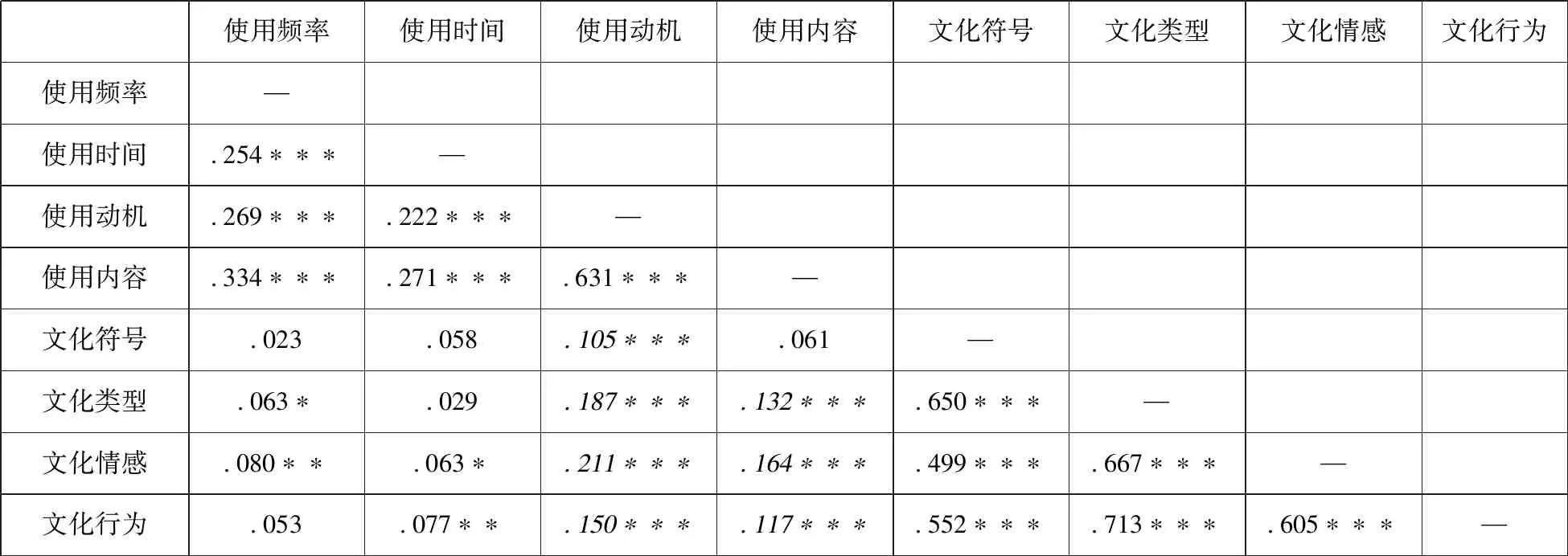

(二)外籍留学生互联网使用与中国文化认同的相关性检验

本研究通过互联网使用行为与外籍留学生中国文化认同的相关性分析,结果如表4所示,可以看出,作为互联网使用行为的使用频率与中国文化认同中的文化类型、文化情感显著相关,使用时间与文化情感、文化行为显著相关,使用动机与文化符号、文化类型、文化情感、文化行为都显著相关,使用内容与文化类型、文化情感、文化行为显著相关。研究发现,在外籍留学生的互联网使用行为中,使用动机、使用内容与中国文化认同之间有重要的正向影响关系,是特别值得关注的影响因素。由此,本研究假设H1得到部分验证。

表4 互联网使用与外籍留学生中国文化认同的相关分析(n=1003)

(三)外籍留学生互联网使用和媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度与中国文化认同的回归分析

为了进一步探究外籍留学生互联网使用与中国文化认同影响关系的其他影响因素,本研究还基于媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度三个调节变量,考察互联网使用与中国文化认同四个子变量之间的影响关系,具体结果如表5、表6所示。

通过回归分析,主要检验作为自变量的互联网使用,以及媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度与中国文化认同之间的关系。媒介使用行为包括媒介使用频率、使用时间、使用动机、使用内容四个因素,媒介信息源、媒介信任度和媒介依赖度是调节变量,控制变量是性别、国别、专业、学历、宗教信仰和是否来过中国。模型A1、B1、C1、D1是仅包含控制变量的基础模型。模型A2、B2、C2、D2是在基础变量上增加了媒介使用四个子变量,以检验媒介使用对四类中国文化认同的影响。模型A3、B3、C3、D3是在基础模型上加入媒介使用四个子变量,以及媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度三个调节变量,以检验互联网使用,以及三个影响变量对四类中国文化认同的影响。研究结果发现:

表5 互联网使用与中国文化认同的回归分析(一)(n=1003)

表6 互联网使用与中国文化认同的回归分析(二)(n=1003)

(1)在控制变量中,如模型A1、B1、C1、D1所示,除中国文化情感认同之外,学历和宗教信仰对中国文化认同影响皆达显著水平,是否来过中国对中国文化类型、中国文化情感影响达显著水平,国别、专业对于中国文化情感影响显著。性别差异对于中国文化认同的影响未达显著。总体来看,控制变量中,这些因素影响有限,仅有学历和宗教信仰对中国文化认同的影响最为明显。假设H5部分得到验证。

(2)就互联网使用与中国文化认同看,控制了其他变量后发现,如模型A2、B2、C2、D2所示,四类互联网使用行为(使用频率、使用时间、使用动机、使用内容)中,只有使用动机对于中国文化符号(β=.090*)、中国文化类型(β=.156***)、中国文化情感(β=.156***)和中国文化行为(β=.114***)达到显著,具有预测力。亦即外籍留学生互联网使用中的各类动机,对于中国文化的认同度具有预测解释力,其具体的影响过程尚须进一步探究。

(3)就媒介信息源、媒介信任度、媒介依赖度的影响作用看,控制其他变量后,如模型A3、B3、C3、D3所示,媒介信息源与中国文化符号(β=.139***)、中国文化类型(β=.90***)、中国文化情感(β=.137***)和中国文化行为(β=.166***)达到显著,具有预测力。媒介信任度与中国文化类型(β=-.021*)、中国文化情感(β=-.046*)达到显著,媒介依赖度与中国文化行为(β=-.083**)达到显著。研究假设H2得到全部验证,假设H3、H4部分得到验证。总之,媒介信息源是三个影响因素中最具解释力的因素。

四、结论与讨论

针对本文提出的假设,研究数据结果表明,外籍留学生的互联网使用行为与中国文化认同之间无疑存在明确的正向影响关系,但这似乎是以往研究者反复阐明的问题,也不足以在媒介使用和文化认同的广度和深度上做出分析。借助于以往研究成果,本研究进一步试图从媒介使用和文化认同的关系模式出发,对于更深层面的表现形态及内在机制做出较为深入的探讨。

首先,外籍留学生的情感认同构成了中国文化认同中最为重要的因素,由此可以判断,如果文化认同包含着对“他者”文化的积极认同和消极认同的话,那么,情感偏向则是实现积极认同或是消极认同的基础性要素。亦即在“我”对“他者”的文化认同过程中,不管是正向的肯定(喜欢接近对方的文化,如在衣食住行等生活行为上的主动模仿等),还是负向的否定(如立足于价值立场,有意识地排斥、刻意敌视、贬抑对方的文化等),其行动逻辑中都包含着明确的积极或消极的情感偏向表现。同时,现实层面的表现或许是,当“我”的身份认同遭遇“他者”的文化情境时,“我”是否能够接受、适应,还是排斥、拒绝作为异文化的“他者”,同时又如何保持或调整自身的社会文化认同,这依然取决于对于作为认同主体的“我”对于自身文化或他者文化的积极或消极判断。

以往的研究也阐明,认同不仅包括对自身文化传统、习俗、价值和行为等的接受和看法,同时还包括对归属于特定群体的感受和情感偏向(Martin & Nakayama,1999)。Kashima,Kashima & Hardie(2000)的研究区分了社会身份认同的两种维度,包括个体典型性(self-typicality,即个体认为自己作为群体内成员的典型性)和群体确认(group-identification,即个体作为群体成员的情感评价和反应),在此研究中情感偏向则是认同的主要构成维度。④这种群体的“内在归属感”或是“群体确认”,究其实,就会发现它们都建立在情感偏向的基础之上。

就媒介与文化认同的影响关系研究而言,也不断证明情感认同在文化认同中的重要意义。如楚雪、张国良(2019)对于留美的中国留学生互联网使用与文化认同的研究表明,使用信息程度对于中国文化情感认同具有重要影响,进而影响整体文化认同。[13]冉华、邓倩(2012)的研究发现,认知和情感是大学生互联网使用与文化身份认同的主导性因素,文化认同呈现为从认知、情感向行为递进的过程。[18]循此思路判断,显然情感偏向在建构文化认同中处于十分重要的位置。由此,在具体的文化传播实践中,如何通过强化积极的情感因素,以提升外籍留学生正面的、积极的中国文化认同,则是十分重要的途径。

第二,如果媒介使用动机、使用内容,以及媒介信息源构成了媒介使用行为与文化认同内在关系的深层次影响因素,那么,就本研究的结果可判断,在外籍留学生的中国文化认同研究中,“动机—信源—内容—认同”模式依然是解释媒介使用与文化认同的基本路径,具体而言,在“使用动机(包括信息接触和认知的强度)—信息来源(包括对不同信息来源的选择)—使用内容(包括了解中国文化,接触有关中国文化信息的丰富度)—中国文化认同”模式中,强烈的媒介使用动机,是获取更为充分的媒介信息内容的基础,通过媒介信息源的选择,媒介内容的不断丰富,最大限度地降低了信息的不确定性,从而强化文化认知,进而从积极的情感偏向强化中国文化认同。由此,媒介使用动机、信息源和使用内容显然是解释媒介使用行为与文化认同的内在关系的基础性要素。

Rubin(2002)的研究认为媒介使用动机是媒介信息选择、媒介内容理解和产生效果的主要因素。[20](P.525-548)张国良、姚君喜、陈青文(2011)等的研究也充分证明了此观点,并且进一步阐明了不同的互联网使用动机下的文化认同的差异性等问题。⑤对于媒介信息源而言,以往媒介效果研究也发现,受众对信息内容的选择会受制于对于信息来源的依赖,进而影响他们的行为。李晓静(2020)利用眼动追踪技术研究互联网用户的信息浏览行为发现,相较于“信息内容”,中国互联网用户更重视“信息来源”。也就是说,在互联网信息传播中,“对于中国公众的信任判断和行为决策而言,‘谁说的’比‘说什么’更重要。”⑥本研究的结论也充分解释和证明了这些研究观点,由此,在实践层面,如何通过提供差异化、多元化的信息源,强化外籍留学生的中国文化认同,则具有现实价值。

第三,如学历和宗教信仰等个体差异因素对于外籍留学生的中国文化认同具有影响作用,那么,由此可以推论,作为个体的自我本身,并不是有意识地单向建构文化认同,文化认同是通过对“自我”和“他者”相互“差异”的确认而实现的。就此意义看,社会群体之间的文化差异对文化认同的形成则具有现实影响。如有研究者认为,人们的社会身份认同表现为以文化为主的文化认同(culture identity;Ting-Toomey et al.,2000)和以体质特征为主的种族认同(racial identity;Martin,1997)。对于此过程,有研究者就提出,种族认同是通过自我展现(avowal)和他人归因(ascription)来实现的,自我展现是作为个体明确表现出的“我就是我”的文化特征,而他人归因则是通过诸如“刻板印象”等建立具有明确特征的个体文化身份(Collier,1997)。也就是说,社会身份认同是在文化间的传播过程中,以“我”和“他者”的文化差异为参照情境,从而确认自身的文化认同,以及对“他者”的文化认同。

进而言之,传播与认同之间的互动则是文化认同建构的过程性因素。认同(identity)本身在强调“特征”、“同一性”的含义时,就隐含了“差异性”的内在意义,因为不同,因而认同,由此,就外籍留学生而言,学历、宗教信仰等作为个体身份认同的特征,通过文化传播不断确证这些差异,无论是“自我展现”还是“他人归因”,都有意或无意地强化这些差异,从而使得文化认同中的认知、情感偏向也会形成差异,但是,对于它们之间的内在关联性和影响逻辑,尚须做出进一步证明。

总之,本研究针对外籍留学生的中国文化认同,检验了互联网使用行为与中国文化认同形成的内在关系影响路径和方式,证实了情感偏向在“认知—情感—行为”的文化认同模式中的基础意义,同时也证实了媒介信息源对于这种影响的调节作用,为过往研究提供了现实层面的经验证据,从而为探究跨文化传播中不同文化形态之间的冲突、交流和融合,并由此考察普遍意义上文化、传播与认同的内在关系模式提供了分析的基础因素。如何将这几个因素结合起来,重点检视其相互之间的影响路径与方式,是本研究证实而没有解决的问题,尚须进一步做出专门探讨。

注释:

①据统计,2018年共有来自196个国家和地区的49万余名各类外国留学人员在全国31个省(区、市)的1004所高等院校学习,参见:《国家教育部留学人员统计》,教育部网站,http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html,2019年4月12日。

②参见:王宁、原源、原一川《二语习得中的文化认同研究综述》,《云南师范大学学报》(对外汉语教学与研究版),2014年第3期。

③参见:陈静静《互联网与少数民族多维文化认同的建构——以云南少数民族网络媒介为例》,《国际新闻界》,2010年第2期。

④参见:[美]威廉·B·古斯昆斯特(William B.Gudykunst)、贝拉·莫迪(Bella Mody)主编《国际传播与文化间传播研究手册》(第二版),陈纳等译,复旦大学出版社,2016年,第211-212页。

⑤参见:张国良、陈青文、姚君喜《媒介接触与文化认同——以外籍汉语学习者为对象的实证研究》,《西南民族大学学报》(人文社会科学版),2011年第5期。

⑥参见:李晓静《突发公共卫生事件的信息来源、媒介信任与防控研究——以新冠肺炎疫情为例》,《图书与情报》,2020年第2期。