身在异乡为异客?清代贵州客民身份的演变

2021-04-23袁轶峰

袁轶峰

[提要]有清一代,贵州成为南来北往的客民优先选择居住的地方。客民在土著化的进程中,逐渐形成同乡聚居到同姓聚居的客民社会,并由此土客之间因土地、惯习或生活琐事等而相互仇视,相互对峙,构成一种以彼此籍贯为划分标准的族群关系。作为游离于化外的一个群体,客民都希望自己能从化外走向化内,成为有身份的人,他们都会用不同的办法把自己的身份与国家认同联系起来。在客民心里,国家认同就是“户籍”和儒家思想的社会政治价值观,如“忠、孝、义”等符号,这些成为客民得以世代延续下去,成为巩固其地位,控制地方社会的文化资源。客民“反客为主”身份转换过程揭示了客民在地方社会整合到国家过程中起着重要的作用。

移民史研究是史学界研究的重要领域。学者们很早就开始对历史时期的移民问题进行了探讨,迄今为止,无论在研究的广度和深度方面都已积累了相当成果,并逐渐形成了一套较为成熟的移民史理论体系。[1]当我们眼光转向民族地区的移民史研究时,发现:大多数学者研究少数民族区域的时候,过多地聚焦于各少数民族的历史发展,恰恰忽视了在少数民族区域中占多数的汉族群体。自清初以来,除了西藏、新疆等地区少数民族占多数外,其他少数民族地区真正成了名符其实的“少数民族”地区,贵州即是典型代表省份之一,贵州的汉族群体中客民又是一个非常重要的群体。贵州巡抚李用清曾将客民列为贵州四大治理问题之一。清代贵州“客民”包含两层涵意:一方面,客民一词多用于少数民族地区,具有籍贯的含义,它是一个相对概念,即相对于土著人或者是晚于先来者而言,是在清代从外地迁往本地,取得合法身份,并纳入官方管辖的群体;另一方面,“客民”成为在雍正以来实行西南少数民族“内地化”背景下,土地不断地被客民所占有的一种社会现象,由于在改土归流之后,客民急剧增加,对苗地社会产生了很大影响,故“客民”是有别于少数民族和汉族的新范畴,是改土归流以来汉族移居贵州的一种象征性用语。有学者对贵州客民的法律调控进行了探讨,还有学者对客民的概念、分布,以及客民带来的问题进行了初步研究。[2]这些研究还没有涉及议题深处。在考察贵州 “客民”的过程中,笔者发现,“客民”在地方社会中扮演了非常重要的角色,因此,探讨客民与土著、客民与地方社会、客民与国家之间的关系等问题,不仅对研究中国地方社会结构和社会变迁,而且对探索国家与地方社会演变关系具有重要的意义。总之,本文旨在思考客民身份的演变是怎样受地方社会整合到国家的过程影响。

一、客民:贵州的新来者

清初朝廷颁布了垦荒政策,积极鼓励人们往荒芜之地移居以进行开垦。从清军入关定都京师,一直到十八世纪中期,此项政策一直得到朝廷的支持,持续了百余年。顺治十八年(1661)二月,朝廷批准了贵州巡抚赵廷臣奏请:“滇黔田土荒芜,当亟开垦,将有主荒田,令本主开垦,无主荒田,招民垦种,俱三年起科。”[3](P.2653)朝廷为了加大对垦殖的力度,鼓励招民复业,耕种其田;招民垦种,开发无主荒地,而且免三年粮税。康熙四年(1665),进一步放宽条件,贵州巡抚罗绘锦疏言:“黔省以新造之地,哀鸿初集,田多荒废,粮无由办,请不立年限,尽民力次第开垦,酌量起科。”[4](P.2828-2829)对那些无主之地,允许开垦,并明令规定:“凡土地有数年无人耕种完粮者,就算作抛荒地,任何人垦种,土地归垦种者所有,并不许原主复问。”[5](P.100)

至康熙中后期,贵州的荒地还比较多,康熙三十九年(1700),巡抚王燕疏曰:“黔省荒田尚多,约有十分之四,遍谕开垦,举报寥寥,黔省田亩俱在万山之中。”[6](P.60)比如贵阳的长寨(今长顺县)“开辟以来,旷地尚多,境内无铜铅矿厂,亦无税课”。[7](P.22)清初的优惠政策并不能吸引太多的外地人口,效果也并不理想。为吸引更多的人来到贵州,朝廷开出了相对优厚的待遇,“兵丁子弟内,人材壮健能耕种者,招令承领,再于从前招募、现在酌减归农各兵内,招其人材壮健能种田亩,并情愿前赴苗疆承领者,给与耕种。”①一些地方大员提出加大卫所的屯田力度,乾隆年间著名的贵州学者陈法著《黔苗策》,提出通过屯田的办法,达到既开垦又能稳固苗疆的目的,其《屯田议》曰:

求善后之策,无过于招来(徕)汉人,使屯田其中。汉人之土著者多,则反客为主,屯田广则兵饷可省。又仿明军卫之制,籍及壮丁为屯军,授之甲兵,农隙射猎,讲武目前,则可以自卫。行之既久,民皆安居乐业,则屯军更番入城,环布四境,可以民为兵,而官兵可去。[8](P.95)

通过一系列的优惠政策,且这些优厚条件确实有很大的吸引力。只要达到条件的“每户给与上田六亩,或中田八亩,或下田十亩。”[9](P.5)一般贵州的上田每亩可产出500斤左右稻谷,中田可产出400斤左右稻谷,下田可产出300斤左右稻谷,因此,这些优厚待遇还是相当可观。

清代贵州平定数次起义之后,为客民提供了大量土地。以苗民起义最为著名,该起义是指清朝时期,贵州、湖南等省苗族人民发动的反抗清统治的起义,包括三次大规模起义以及二三十余次小暴动,斗争遍及贵州省。康熙年间,对待苗夷是以剿为主的策略,“尔杀内地一人者,我定要两苗抵命;尔抢内地一人者,我定拿你全家偿还”[10](P.14),康熙年间苗民被杀者众多。大多苗民并不认可雍正五年实施的改土归流,为此,各地爆发诸多暴动,以抵制“改土归流”,在雍正时,政府下令大肆屠杀苗民,致使苗民数量锐减,从而出现了大量“绝田”,即无主田土。关于如何处置“绝田”,张广泗力主既不能还给苗民耕种,也不能抛荒,而是应招募外省客民耕种,他上奏折曰:“内地新疆逆苗绝户田产,应请酌量安插汉民领种。”②再如平越之直隶州(今福泉市),“州属除杨义、高坪、中坪三司外,并无苗寨,所住之汉户半系前明洪武间安插之户,及至削平播难,苗户凋零,十存一二。”[11](P.149)大量土著人口的消亡,土地也随之大量荒芜,这为客民提供了广阔的生存空间。

咸同年间,苗民再一次发生大规模起义运动,咸同苗民起义严重破坏地方社会经济,使得人口急剧下降。《咸同贵州军事史》在序言中提到此次事件影响深远:“估计人民死亡之数至三四百万人,公私财产损失至二万万五千万两,被兵城镇三千余处,于役职官三千余人,戡乱动员至七八万众,影响十余行省。”[12](P.1-2)咸同苗民起义成为改变全省人口分布的重大事件,对贵州人口史和族群关系都产生了深远的影响。通常战乱之后与疾疫相伴随,同治六年(1867)七月,张亮基奏称:“贵州向来山多人少,自遭寇乱后,加以疾疫,死丧殆尽,其流徙川、楚者,不过十分之二,往往千里荒芜,蓬蒿满目。”[13](P.379)战乱加上疾疫,贵州人口丧亡较多。岳昭在奏陈贵州情形时也讲道:“黔乱十余年,民不聊生,道殣相望。昔患贼多民少,今则有土无民矣。”[13](P.382)咸同苗民起义之后,所造成的整个贵州社会的荒芜,却为客民入黔创造了良好的生存条件。“黔省上下两游遍遭蹂躏,居民流散,田土荒芜”。[12](P.1202)清廷鉴于田地大量荒芜的情形又积极鼓励外省人民入黔垦荒。在此背景之下,贵州又一次掀起了客民迁徙大潮。

及至清代中后期,贵州境内到处是客民,有些地方客民数已远超土著数。如兴义县“汉苗户口统计二百八十六寨、三十屯、一万五百七十五户。内仅五十四寨系苗户,其余二百三十二寨及三十屯则均属客民。缘自嘉庆二年苗变,土著之苗民日耗,流寓之客民日增。现在统计男妇大小四万五百六十二名口,客民十居七八,苗民不过十之二三”。[14](P.12-13)在政府的招徕和客民自发迁徙的情况下,客民数量急剧增加,18世纪以来,客民成为贵州最重要的群体之一。

二、土客冲突

贵州在清前期以前本是宽乡,三藩之乱之后,贵州在长达百余年间未再发生大的社会动乱。自雍正改土归流开发贵州以来,贵州成为邻近各省输出人口和劳动力的重要基地。客民与苗民都在同一片有限的土地上讨生活。当客民初来而荒地有余的时候,土著居民多半是接纳和认可的,很少有人相争,客民与苗民相处融洽,形成较为和谐的共生关系。

清中期以来,客民的大量涌入,尤其是黔东南、黔西北变成了狭乡。土著与客民的共生关系开始解体,“佃众田稀”和抢耕的现象十分严重,土地遂成为土客争斗的焦点,并由此争斗而相互仇视,相互对峙,形成一种以籍贯为划分标准的社会冲突。这种冲突因土客双方的势均力敌而得以强化和延续;又因土客双方的贫富转化而变得错综复杂。

客民所带来的问题已经蔓延至全省。松桃厅“苗地多瘠,苗民嗜利而无远虑,好饮酒宴会,罄所入以供之,不知积储。汉奸因以重财盘剥,算其宅园田土以偿债,苗日以贫,则或偷窃度日,或窝贼分赃。自道光七年清查苗寨后,汉人不敢当买苗民田宅,苗寨颇称安静。惟黠苗亦或自盘剥其同类,则在随时查禁。苗民得免于冻馁,庶可久安长治云”[15](P.14)。清政府能禁止放高利贷的客民,但很难禁止高利贷业的发展,由于苗民的需求,高利贷业仍然会在苗民社会中存在,只是现在换成了有一定资本的苗民。古州厅“分屯各堡星罗棋布,与各苗寨牙交绣错,原其设屯之始,所以诘奸禁暴,稽察汉奸播煽愚苗及熟苗,潜入私相勾引,迄今日久,其流弊几于前明之五则、铜鼓二卫相等。见在外来客民未易窥测,而两卫屯军实逼处此,侵削刻剥,其病既深,况住居苗寨有千例禁,而住居屯堡则未有明文。迩年以来,客民之依傍屯军,潜身汛堡而耽耽苗寨者,亦复不少矣”[16](P.162-163)。屯军驻苗地,以达到治苗的目的,但由于对屯军的约束不够,客民盘踞于屯军与苗地周围,逐步蚕食苗民的田土,引起土客的冲突。镇远府苗汉杂居之处,“恃其强悍,硬开挖成群结党,每启苗民争竞之端”[16](P.170)。与铜仁、麻阳接壤地方,“密箐崇山,民苗杂处,黄道所辖土民极驯,附近鹿隆山,明时间有跳梁,施溪土民亦驯,而川楚奸匪往往流徙其中,土民愚而客民诈,将欲宁人息事,当以诘奸禁暴为亟亟”[17](P.15)。上述各地客民盘剥的情形,其共性就是,客民利用放高利贷手段,盘剥苗民,客民最终瞄准的是苗民手中的土地。

上述土客矛盾与冲突往往发生在苗汉杂居之处,杂居之处以黔东南地区比较普遍,而这一带又是屯军较多的地方,屯户为非作歹行为也不少。清江、台拱两厅“设屯之制相待不可谓不厚,不料各屯户即因其笼畔相连,窥伺愚苗,得其虚实,日肆朘削,以致苗民有虎狼之畏,其盘剥勾引更甚于客民远矣”[16](P.174-175)。因此,地方官员向朝廷呼吁,“此屯军之不可不严为约束者也”[16](P.175)。屯户的为非作歹又进一步加剧了土著与客民之间的矛盾。

有些土客冲突非常激烈,甚至导致命案。如上江之要隘在来牛,下江之咽喉在溶硐,“初十日,又据报杀死挑麻客民一人,十四日,又报杀死种菜客民二人”③。铜仁知府刘应题在其《石岘平苗纪略》中记载了这些土客冲突造成命案的原因:“嘉庆六年三月初五日,平头司苗匪白老寅等勾结楚苗,肆行焚抢杀伤人命,虏掠妇女并烧及巡检外委衙署,延及镇远府属之四十八溪。……论者又谓祸之发也,由汉奸盘剥所致,其事则诚有之。而要其敢于不靖,实则贪财肆掠之故,智(致)积久而成,彼汉民者于附近或可施盘剥之技,若夫岩峦阻绝,老死不相往来,汉民即黠能入,其望衡对宇,穷山密箐中以肆其奸乎。吾又有以知其不尽出此矣。”[18](P.18-24)这次小规模的动乱也是因为客民的盘剥所致。

清政府对客民采取严禁政策,禁止客民随意进入苗地,通过严格隔绝土客之间的接触与交往的方法应对土客之争,于是,客民瞄准自然环境比较恶劣且“三不管”的地方。在黔仕宦多年的爱必达评论道:

府属与诸郡县交错之区,非苗蛮之窟穴,即防御之要冲也。故其幅员狭宿重兵焉。地架、亚寨二处又为诸隘中之要隘,《方舆纪要》言之详矣。嘉庆初,逆苗石柳邓及白老寅等先后煽动大兵深入,旋即扫除。虽蜂屯蚁聚,何足劳我熊罴,究其取戾之由,实亦受愚于汉奸,非尽其性好仇杀也。鹰以饥而思获,鹿以死而走险,岂岂者类,然况苗乎。[19](P.6-7)

爱必达认为以上种种土客矛盾与冲突,多发生在府与县,县与县等边界之处以及土客杂居之地,爱必达回顾了从乾隆末年至道光年间的苗民叛乱之源在于客民,提出了对客民进行严格编审,阻止客民进入苗地,这样土客之间的矛盾才能化解。

严禁土客之间的交往是很难实现的,土著的生产生活或多或少都要与客民接触。地方政府官员又受“华夷之辨”思维的影响,往往会偏袒客民,在土客之争的过程中,土著苗民经常处于劣势,为了避免客民的欺凌与官府的压榨,在安顺的鸡场、新场一带,苗民采取“投庄”,即依附于地方豪强,做依附民,颇有魏晋时期“佃客”的属性。为何土著要“投庄”,《续修安顺府志》解释道:

安顺地区古称岩疆,苗夷杂处。自汉族南移以后,播迁来此者日众,土著则日趋减少。举凡日常之生活以及田地、户、婚、完粮纳税等事在在俱与汉人相接触,而汉人中良莠不齐,官吏则循污互见,对于土著不免有愚弄甚至欺骗讹诈之情事。土著思得一保障之法,其惟择社会中之有权势者认之为主,遇事仗其声威以杜他人之欺凌,甚至可免胥吏之舞弄与差役之苛扰。是之谓投庄。[20](P.395)

苗民通过依靠地方大族或有权势之人,以规避来自客民的各种盘剥。对于客民盘剥行为,地方官员纷纷上奏朝廷。乾隆六十年(1795),“楚黔等省苗疆地方,前曾闻有客民等平日任意欺凌,或将盐包布给与苗民,暗行盘剥,令将地亩准折,肆行侵占耕种。又闻湖南地方官又改在苗寨采买,未免吏胥扰累,以致苗民不堪侵占,激成事端。”土客矛盾直至导致土著奋起抗争,如“今据石老唐所供,是此等事皆所不免”④。随着改土归流的深入,客民也趁国家权力渗入苗地的契机,纷纷进入苗地。道光十八年(1838)十二月,朝廷得到奏报:

川、楚、粤各省穷苦之民,前赴滇黔租种苗人田地,与之贸易,诱以酒食衣锦。俾入不敷出,乃重利借与银两,将田典质,继而加价作抵,而苗人所与佃种之地,悉归客民、流民。至土司遇有互争案件,客民为之包揽词讼,借贷银两,皆以田土抵债。种种情弊,不可不严行查禁。[21](P.934-935)

朝廷着伊里布、颜伯涛、贺长龄等地方大员进行调查,贵州巡抚贺长龄的调查证实了上述说法。为此,贺长龄专门撰写了近三千字的《覆奏汉奸盘剥苗民疏》,给朝廷提供治黔的参考。[22](P.15-21)可以说,土客之争基本上是围绕“土地争夺”为核心的经济斗争。

三、反客为主

尽管大多数客民都是“披荆斩棘,辟地垦荒”,在当地获得了土地并入籍于当地,但对客民来说还远远不够,因为他们还需要解决身份认可的问题,一是希望自己通过各种手段而获得的土地合法化,二是希望能享受到国家的一些基本政治权利,比如能参加科举考试。因此,我们发现在许多后来编撰的家谱、族谱里,他们大多会刻意炫耀祖先的身世,如李氏家谱记载:

新屯李氏原籍江南,明初随李文忠征服云南。事靖,移居南笼,继迁于新屯,聚族而居,即李他山之后裔也。其后有贤赞、贤举、贤玉者均服官于外,贤举移居新屯倅寨喳哪,贤赞回南笼,贤玉仍旧居,子孙繁衍,到李洪署广西户部清吏使司主政。嘉庆二年苗变,事急,族人无所抵抗,各自远窜,惟李士翘、士盛昆弟阖家尽节,悲惨万状。事平,其他由外归来,追溯士翘昆弟。既殉难,所有遗产经族众议决,另立支祠,以旌其义焉。[23](P.32-33)

这个故事大意是,在明初,李氏先祖便随征南大军来到云贵地区,平定叛乱之后,在南笼定居下来,之后,李氏家族逐渐兴旺发达。嘉庆二年的苗变,使得李氏家族发生变故,李士翘、李士盛全家来不及逃离,最后全部殉难。后来,李氏宗族为表其义,专门建立祠堂以纪念。对于先祖的身世,有些甚至在墓志中都要特意记载,如兴义的刘氏先祖刘九洲墓志云:

余家世系始祖自江西,迁楚南丰州、慈利。越数世,曾祖乃迁永顺桑植,复迁楚北宣恩。祖生先考及伯考五人,先考秉性明敏、赋气严正,自废学而负荷家政、担当事物,家世遂由此起焉。厥后于龙山,先考尤大有造就。嘉庆元年,时势仓皇,七年,乃奉先祖及合族迁斯邑。置田宅,费尽辛勤,始得安居。时值斯邑差役烦重,至十四年,又拨亦资孔站务属兴义县办理,乡之人不胜苛扰。而先考不避斧钺,不惮险阻,站务竞赖以删除,而士民乃安慰。先考者不独有功于宗族,亦且有功于乡邑,殆亦祖宗之孝子慈孙也。故今岁弃养卜葬于兹,乡欲谥以惠义,先生而辞,不敢受,乃自行建碑刻石略述其生平。[23](P.31)

刘九洲墓志告诉我们,刘氏家族经历了多次迁徙,历经坎坷,于嘉庆七年(1802),最终在兴义县定居。定居之后,刘九洲乐心于地方事务,凭一己之力,说服地方政府减轻了民众对亦资孔驿站的赋役杂税,赢得了当地的尊敬。两则先祖的不同故事,其背后都有一个共性,即他们的先祖都是有身份地位的人,且大多是在明初“调北征南”或清初“平定三藩之乱”而来。客民家族的这些故事比比皆是,故民国《兴义县志》特意记述道:“其(客民)祖籍多自江西、湖广来者,迁来时期均在明末清初”[24](P.11)。县城八大客民姓氏之一的黄姓,其《黄氏族谱序》就特别提及:“黄氏系出黄帝第六孙,自明初调北征南,始祖昱公以参戎,自楚随颖国公傅友德,授先锋征平来苗。论功行赏,永镇斯土,故黄氏为兴义人。”[25](P.29)

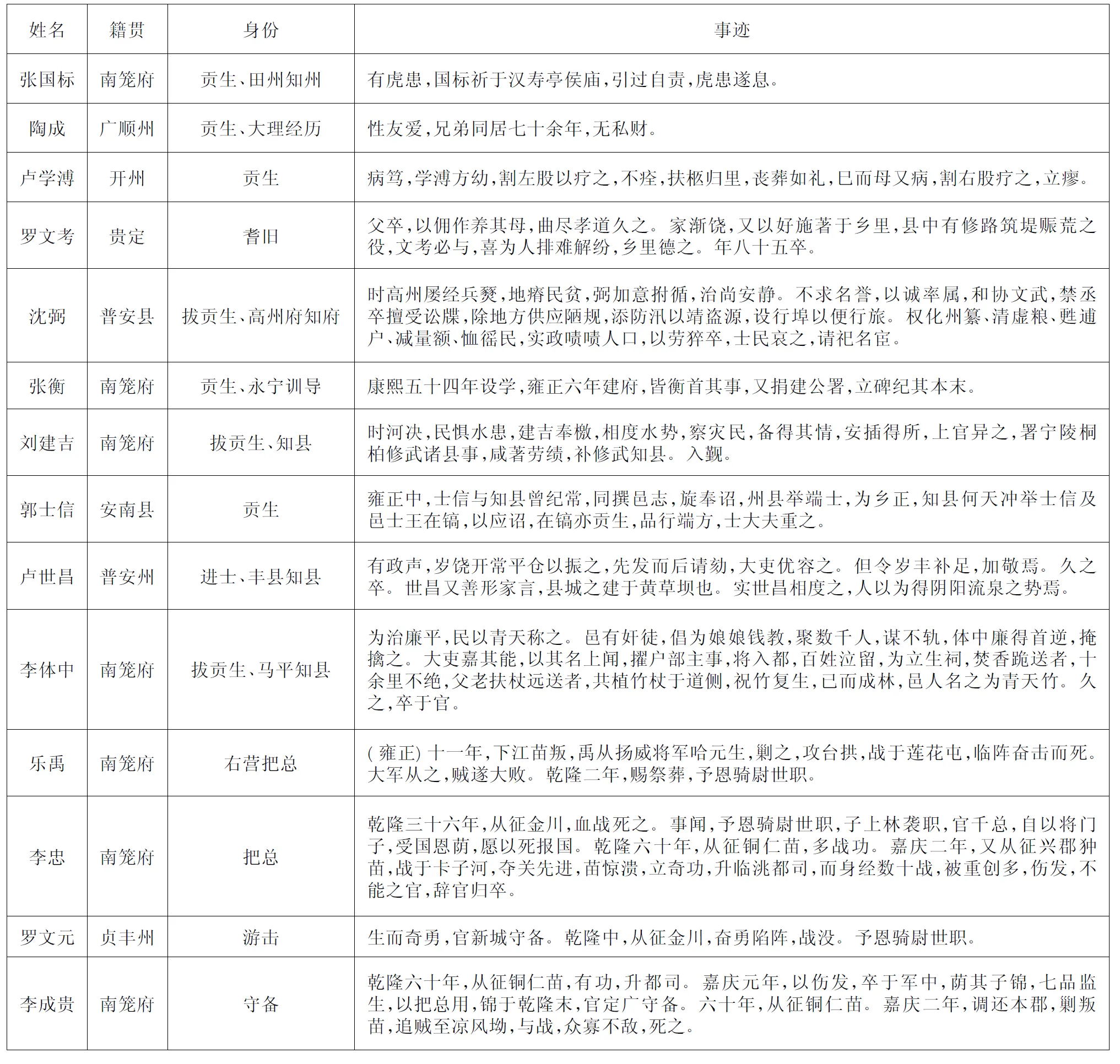

上述几则客民家族故事是众多客民迁徙贵州的代表。客民有些是自发而来,有些是政府组织而来,但无论哪一种,客民都会尽力把王朝的正统性与自己的身份联系起来。在客民眼中,王朝的正统被具化为“户籍”,以及“忠、孝、义”等正统性符号的儒家思想的社会政治价值观,这些成为客民得以世世代代在地方延续下去,并成为客民巩固其社会地位,控制地方社会资源的有力工具(见表1)。

表1 清代贵州人物事迹表

那些掌握编纂地方志的地方精英记载这些“忠、孝、义”的各姓代表人物,其目的是想向人们传递这样的信息:所有的人需要接受“忠、孝、义”等正统性价值符号的教诲。统治阶级运用思想文化手段调整国家与社会的关系。王朝一方面利用手中掌握政治的、经济的、文化的资源,去吸收、改造、协调各社会势力服务于朝廷;另一方面对危害国家统治的各社会势力实施控制和打击。在这种价值导向下,客民会刻意炫耀自己姓氏的身世,通常会与国家社会价值观紧密地联系起来,以此达到在地方立足,掌握和控制地方资源的目的。王朝的统治力不仅仅只体现在实际的军事占领,更多的是通过输出社会政治价值观教化民众。

土客在长期的聚居与交往中,由于客民带有先天的文化优越感,土著纷纷模仿学习客民的习俗风尚,以汉族为中心的文化价值观逐渐盛行于地方。少数民族纷纷以能成为汉族或能仿效汉人而骄傲。如“僰人俗呼为民家子,自滇迁来,其族多赵、何等姓,又仡佬俗呼为老巴子,自楚流入,其族多邓、杨等姓,二种服色土,俗多与汉同”[26](P.6-7)。“民家子”、“老巴子”其实早期是由云南、湖北一带迁徙至贵州,时间久了就成了土著,但又不愿意与土生土长的土著为伍,故意与他们保持一定距离,自认为是汉族。但土著又不认同这些迁徙的土著,故将这些人称之为“民家子”、“老巴子”。称呼的背后反映出以汉文化为中心的价值观来区分种群的优劣。清代陈鼎向我们叙述了这种价值观下的社会风气。陈鼎,江苏江阴人,少年即随其叔父至云贵生活,对贵州一带的民族风情、历史地理很有研究。在其著作《黔游记》中写到他们一行路过贵州苗地时的情景:“山峒中诸苗男女见吾辈鲜衣怒马,仆从呼拥而至,举家皆出而膜拜,有不知者辄大声呼之而出,曰:‘睨汉郎睨者视也’,汉郎者汉官也。或下马过其家乞水火,必举家男女跪而奉之,其爱慕中国如此惜乎。”[27](P.218)再如仲家,“通汉语知汉书到处皆有,其种盖其商贾于诸苗之中,如徽人绍人之于中原也”[27](P.215)。同治年间,发生了安顺城西将军山的“六合团”变乱,其事件的起因是:

将军山附近龙家寨与茅口庄居民均系夷族。龙家寨田土肥沃,民生殷富,常与汉人往来,自视为汉人,对夷人心存轻视,因与茅庄夷人相仇,时相斗殴。夷人不敌,遂与乌速龙、蜜蜂寨、养马寨、四旗寨等处夷人阴相联络,企图报复。初尚惧怕官府,不敢肆行无忌。会老谭堡余祥二在马堡一带闹事,镇宁十三旗夷人闻风附会,祥二乘机占据其地,声势日大。茅庄夷人得此后盾,势焰益张,竟在龙家寨、白旗屯附近各寨,日则盗牛抢马,夜则打村劫寨。乡民禀报,官府虽经出示晓谕,抢劫如故,以致道路梗塞,商旅裹足。官府派兵缉拿,兵来则避,兵去则出,无可如何。[28](P.642)

由于汉化的问题,龙家寨与茅口庄积怨由来已久。在将军山一带,龙家寨的土著是较早接触汉民的族群,年长月久,他们逐渐被汉化,甚至自耻为夷族,竟以汉族自居,不屑于与周边的夷人交往。龙家寨夷人的种种汉化行径引起了其他夷人的强烈不满,他们通过作谣歌历数他们灭宗忘祖,于是,双方仇恨遂起。龙家寨夷人由于得到官府的庇护,总是处于优势,茅庄夷人只有加入六合团以对抗龙家寨,最后走上反叛朝廷的道路。这起事件的背后在于身份认同的问题。“国家认同是公民理性地建构与社会结构性制约的结果。但是,在国家认同形成的过程中,主体与客体之间通常体现为一种动态的平衡,在特定的历史条件下,其中某一方可能更居于主导地位。”[29]郭忠华论述公民身份与国家认同的关系对于本文也具有同样的借鉴意义。地方精英通过地方志的书写塑造地方社会的正统价值观,而这些编纂地方志的精英们基本上是客民身份,客民阶层愿意参与到国家秩序的重整过程中,而苗夷虽处于被动从属地位,但经常会采取各种应对举动,以期获得朝廷的关注,中央也相应的采取政策,使地方进一步纳入王朝一统的秩序中。

四、结语:客民与国家认同

客民作为流徙他乡的一个群体,始终徘徊于王朝政府的化外与化内之间。在社会结构中,这是游离于社会结构之外的社会群体;在政治结构中,这是政治权力的真空地带;在思想结构中,这是正统之外的“异端”[30](P.32)。在化外与化内之间徘徊的客民在地方社会中经常受到制约,客民迫切希望取得政治权利,使自己经过多年奋斗之后能安全地着落于地方社会,因此“入籍”,成为国家的人是客民追求的目标。在中国传统社会里,“户籍”是一个社会成员取得合法身份地位的通行证,以此获得身份认可,解决了身份认可就可以使其获得的土地合法化。有了“户籍”还可以享受到国家的一些基本的政治权利,比如在当地参加科举考试,而不需要回到原籍去参加考试。而“无籍”之徒,则一般被视为失去合法身份地位的人,其社会地位亦比较低下。所以购置或占有土地是入籍的基本条件,国家无论如何严加控制客民侵占或购买土著人的土地都是无济于事的,客民会尽可能地利用国家的典章制度去实现自己立足地方社会的梦想。

对客民的态度,清政府由开始的鼓励政策,到后来采取限制客民的政策,这也是由于客民的身份转变而改变。客民背井离乡,来到一个人生地不熟的地方,他们非常渴望成为有身份的人,以此获得国家的认可。他们往往会把国家的正统观念与自己紧密的联系在一起。“户籍”和“忠、孝、义”等正统性符号的儒家思想的社会政治价值观,成为客民得以世世代代在地方延续下去,并成为客民巩固其社会地位,控制地方社会资源的有力工具。

总之,贵州客民由“客”到“土著化”的身份转换过程,也是客民由流动性到定居,最后成为具有一定话语权的社会群体的演变过程。客民身份的转换过程必然带来社会秩序的变动,中央王朝也非常清楚地知道客民是贵州社会秩序稳定的关键,因而采取了不同的制度机制,如行政区划、疆域调整、保甲法、教化等,去重建地方社会秩序,形成“大一统”的国家秩序。客民在土著化进程中实现了地域认同,而王朝权力在地方社会得以不断深入,两者相向而行。

注释:

①乾隆二年三月十一日,庄亲王允禄等折,中国第一历史档案馆编:《乾隆朝朱批奏折》,北京:档案出版社,1985年。

②乾隆元年十一月二十日,张广泗奏苗疆善后事宜折,中国第一历史档案馆、中国人民大学清史研究所、贵州省档案馆编:《清代前期苗民起义档案史料》(上册),北京:光明日报出版社,1987年,第225页。

③雍正八年七月二十四日,鄂尔泰奏剿抚黔苗备细情事折,中国第一历史档案馆、中国人民大学清史研究所、贵州省档案馆编:《清前期苗民起义档案史料》(上册),北京:光明日报出版社,1987年,第54页。

④乾隆六十年闰二月十八日,谕福康安等于事定后严查客民扰累苗民诸情,中国第一历史档案馆、中国人民大学清史研究所、贵州省档案馆编:《清代前期苗民起义档案史料》(中册),北京:光明日报出版社,1987年,第322-323页。