白山堂铜矿一矿带地质特征及成因浅析

2021-04-22达瑞,任锡,张晶

达 瑞,任 锡,张 晶

(甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院,甘肃 酒泉 735000)

1 概述

甘肃北山是重要的铜、铅、锌、金成矿带,白山堂铜矿是其中重要的矿床之一。自1959 年祁连山地质队发现矿床至今,白山堂铜矿经历了多轮的勘查找矿工作,勘查和研究程度最高的都是一矿带,同时一矿带也集中了矿区绝大多数的矿石量和矿体。一矿带经过了多年的勘查、开采、研究,其成因始终争论不清,主要有斑岩型和岩浆期后次生石英岩型中温热液交代矿床两说,但都与矿体上部的次火山岩岩墙有着密不可分的关系,而次火山岩岩墙又与NNE 向断裂F1 密切相关,因此研究NNE 向断裂与次火山岩岩墙为下一步找矿工作有一定的指导意义。

2 区域地质特征

2.1 地层

矿区区域地层区划隶属北山地层大区,马鬃山地层区。地层总呈近东西向,与区域构造线方向基本一致。出露地层为:古元古界—太古宇敦煌岩群,长城系古硐井群,蓟县系平头山组,志留系公婆泉群,石炭系红柳园组、甘泉组、二叠系双堡塘组,白垩系赤金堡组、新民堡群,新近系苦泉组,第四系上更新统、全新统。

2.2 岩浆岩

区内侵入岩发育,岩体规模不一,岩石类型较多,多呈北西向带状分布,与区域构造线方向一致。区内火山岩总体在区域上受近NWW 向构造控制,呈带状分布,主要发育于长城纪古硐井群、石炭系红柳园组、石炭系甘泉组等地层中。白山堂铜矿附近出露酸性火山岩及次火山岩,岩性主要为流纹岩、流纹斑岩等,与铜矿床形成直接有关。

2.3 构造

矿区地处塔里木陆块区,敦煌陆块,柳园裂谷东部。受多期次构造作用和岩浆活动,区域褶皱、断裂构造发育。主题褶皱为王许黑山复背斜,白山堂复背斜。白山堂复背斜,由五道明水向斜、野马井东背斜、五道明水一碱泉子构造岩浆带、白山堂背斜、长铜山一石板泉断陷和四道红山向斜组成。

区域内断裂构造非常发育,依据其展布方向可分为北西西向、北北东向。北西西向断裂属区域构造,对本区岩浆活动和内生矿产的分布起控制作用;北北东向断裂为次级断裂,白山堂铜矿床的形成与之有关,石板泉以北的张裂多被后期脉岩所充填。

3 矿区地质及矿体特征

3.1 地层

矿区内出露地层由老到新主要为长城系古硐井群、石炭系红柳园组、白垩系赤金堡组及第四系。

长城系古硐井群主要出露于矿区中西部,为一套浅海相碎屑岩变质而成的浅变质片岩;白垩系赤金堡组出露于矿区中东部,主要为沉积砂砾岩、页岩;第四系出露于矿区东南角,为冲积—洪积和湖积成因的砾石、松散砂砾及砂土层。

3.2 岩浆岩

矿区岩浆活动频繁,侵入岩、火山岩均较发育,均以中酸性为主。

侵入岩主要为出露于南部的二长花岗岩以及在矿区零星出露的花岗斑岩脉、钠质花岗岩脉、斜长花岗斑岩脉、石英脉、闪长岩脉。

火山岩及次火山岩主要为流纹岩、流纹斑岩、流纹质熔结凝灰岩和流纹质火山角砾岩,与铜矿床形成直接有关,其分布主要受NNE 向断裂F1 控制。

3.3 构造

矿区位于俞井子一丁字路口石炭纪裂陷海槽褶皱带,为王许山黑山倒转复背斜南翼。NNE 向断裂F1 是矿区主要的断裂构造、为区域性断裂的次级断裂,产状与矿体产状基本一致,位于矿体或含矿层次生石英岩下盘,属于控矿构造。

3.4 围岩蚀变

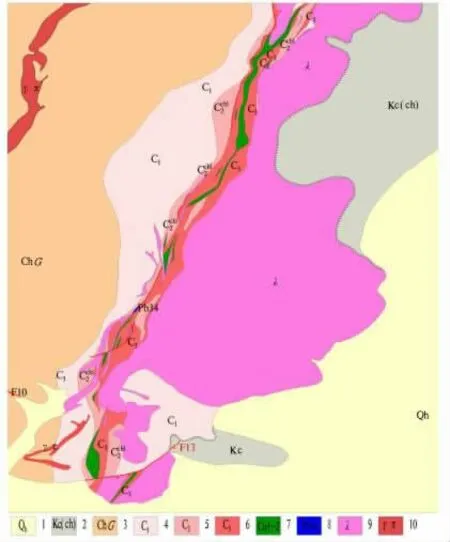

矿床围岩蚀变广泛发育,主要有:黄铁矿化、硅化、矽卡岩化、次生石英岩化、钾化、青盘岩化,并在次生石英岩之上,叠加金属硫化物矿化。蚀变分带:由矿体向外分为:次生石英岩带、绿泥绢云石英片岩带(常有Cu、Pb、Zn 矿化,局部形成工业矿体)、黄铁矿化娟云石英片岩带(最外带)(如图1 所示)。

图1 白山堂铜矿一矿带地质简图

3.5 矿体特征

白山堂铜矿一矿带,矿体形态复杂,成群分布。经2016 年补充勘探,一矿带共圈定矿体118 条,其中铜矿体72 条、铜铅矿体5 条、铅矿体39 条、铅锌矿体1 条、锌矿体1 条。矿体多赋存于流纹岩岩墙下部的次生石英岩中,下盘岩性一般为黄铁矿化绢云石英片岩、绿泥石英片岩,部分矿体赋存于流纹岩岩墙中或流纹岩上部的绢云石英片岩中。Cu1-2 号矿体为一矿带最大的铜矿体,分布于3~14 线之间,3线向北趋于尖灭,在14 线南被印支期花岗岩截断,矿体长约1125m,倾斜长710m,矿体倾向110°,倾角20°~70°,一般为50°左右,单工程矿体厚度0.34m~22.71m,平均厚度5.64m,矿体厚度变化系数为81.17%;单工程矿体品位0.30%~7.03%,平均品位0.92%,矿体品位变化系数为79.54%。矿体沿走向和倾向呈舒缓波状的脉状或透镜状,局部有彭缩现象,6、8、10 线见无矿“天窗”。1150 中段13 线穿脉中矿体底部被搓碎形成构造角砾岩,说明F1 断层在成矿后再次活化运动,对矿体有一定的破坏作用。F12 为一与矿体斜交的断层,在10~11 线间由于F12 的错动,使得矿体不连续,向北西向倾斜,对矿体影响不大。F13 对矿体破坏较明显,在12~13 线明显可见,在1250m 水平、1200m水平以及1150m 水平将矿体Cu1-2 错断,断层上盘矿体推向NE,下盘矿体推向SW,视断距约10~18m,随深度增加,断距逐渐变大,在1150m 水平面,断距达46m 左右。

4 矿床成因

4.1 控矿因素

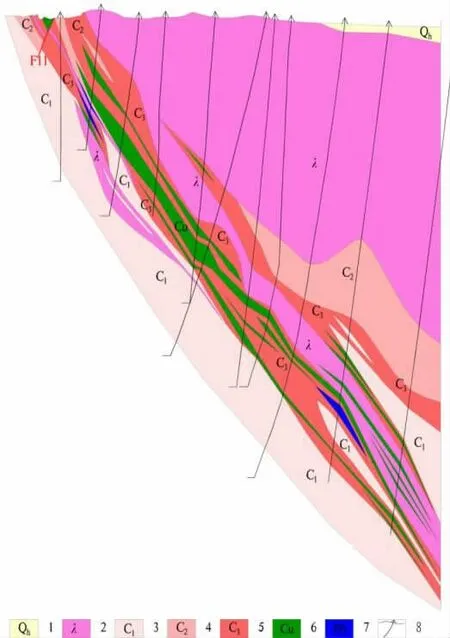

1)构造控矿。区域次级断裂北北东向断裂形成过程中形成F1 断裂,为岩浆上涌提供了通道,并控制了次火山岩岩墙的空间展布。岩浆沿F1 断裂上涌形成次火山岩岩墙,凝固后在上部形成盖层为后期成矿提供了封闭成矿空间,阻挡了后期热液扩散。少量含矿热液延裂隙扩散至岩墙和弱蚀变带C1、C2中,分别在流纹岩及弱蚀变带片岩中形成了矿体,因此仅少量矿体赋存于流纹岩中或者岩墙之上的片岩中(如图2 所示)。

2)容矿构造。流纹岩岩墙与下部片岩之间的构造薄弱带为含矿的硅质热液活动提供了通道和容纳空间。在岩墙的阻挡下,含矿的硅质热液交代岩墙下部的片岩形成了宽厚的含矿且富含石英且次生石英岩带,由于流纹岩的遮挡作用,次生石英岩整体分布于岩墙的下部且绝大多数的矿体也分布于此。

图2 白山堂铜矿一矿7 勘探线剖面图

4.2 成因浅析

14 线以及13 线下部矿体被石板泉二长花岗岩所截断,说明矿区南部石板泉二长花岗岩对矿体有破坏作用,岩体晚于矿体形成时期,一矿带成矿与该岩体关系不大。矿(化)体绝大多数分布于次生石英岩带C3 中,而分布于流纹岩及弱蚀变带C1、C2中的矿体均与沿岩石裂隙分布的硅质细脉有关(如图3 所示),说明含矿硅质热液活动时流纹岩岩墙的已冷却成型,矿体为岩浆期后含矿热液充填或充填交代的产物且含矿热液非源自于次火山岩冷凝结晶过程中挥发性组分蒸馏、气化的产物。闫巧娟通过研究白山堂铜矿中黄铁矿的主量、微量元素特征,认为其属于热液成因,属与火山作用有关的中低温热液型黄铁矿[4]。综上所述,F1 断裂控制了流纹岩岩墙的空间分布,岩墙阻挡了含矿热液扩散使绝大多数矿体分布于流纹岩下部的次生石英岩中,而作为主要含矿层位的次生石英岩带控制了矿体的空间分布,且流纹岩以及片岩中的矿(化)体均与沿岩石裂隙充填的硅质细脉有关,结合黄铁矿中主、微量元素的特征,矿床成因应属受构造控制的岩浆期后中低温热液型矿床。

图3 流纹岩中沿裂隙分布的硅质细脉及黄铜矿

5 结论

1)NNE 向断裂为次火山岩活动及后期热液活动提供了空间,次火山岩岩墙所形成的封闭空间是重要的容矿构造,因此NNE 向断裂和其中的次火山岩岩墙是重要的找矿标志。

2)次生石英岩带内集中了矿区绝大多数的矿体,而分布于流纹岩及片岩中的矿体均与沿岩石裂隙分布的含矿硅质细脉有关,因此硅化是与成矿最为紧密的蚀变。

3)南部石板泉二长花岗岩岩体对矿体有一定的破坏作用,因此13 线及14 线以南找矿潜力不大。

4)绝大多数矿体分布于次火山岩岩墙之下,且流纹岩以及片岩中的矿(化)体均与沿岩石裂隙充填的硅质细脉有关,结合同位素测年成矿时期晚于岩墙形成时期,矿床成因应属受构造控制的次火山期后中低温热液型矿床。