秩序重构与整体协同:巡察村居推进乡村综合治理的运作逻辑

2021-04-19胡卫卫赵敏娟

胡卫卫 赵敏娟

[摘 要]乡村是国家治理的基本单元和重要场域,其治理模式的选择关乎乡村振兴的“最后一公里”。巡察村居以监督下沉的方式形塑地方政府的治理权威,为乡村复杂问题的解决创造条件。乡村综合治理是依据巡察结果展开的一项系统性的治理机制。在乡村复合型治理架构内,治理结构的碎片化和村民利益诉求的多样化导致“乱村”问题长期存在,巡察村居推进乡村综合治理有效运作的内在逻辑在于通过重塑地方政府的权威,为村庄公共秩序建构赢得群众信任,通过部门联动和整体协同的方式推进乡村综合治理工作落到实处。作为地方治理创新的一种有效举措,巡察村居推进乡村综合治理模式是中央顶层设计下地方政府治理创新的产物,旨在丰富“中国之治”理论体系并促进乡村善治的实现。

[关键词]巡察村居;政社良性互动;秩序重构;整体协同;中国之治;乡村振兴战略

中图分类号:D262.6 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2021)02-0052-09

一、研究缘起与问题提出

复杂性和异质性是后工业社会的典型特征,也是当前我国基层治理面临的深层次难题。产生于西方世界的治理理论对中国社会的发展变革有重要启示,但过分推崇西方的治理之道而轻视中国本土治理经验无疑是学术界的悲哀[1]。在我国的公共治理实践中,域外的治理理论及其经验在意識形态和理论架构上与中国基层治理实践缺乏内生耦合。因此,我国学者在用西方理论研究中国的社会问题时不仅要注重其潜在风险,还应建构起具有本土特色的理论架构、话语体系和治理模式。21世纪以来,在与西方治理理论强势话语体系的互动中,我国学者逐渐建立起具有“中国性”的治理理论,而“中国之治”的提出表明我国初步形成了具有国家特色的治理理论体系。

党的十八届三中全会提出的“系统治理、源头治理、综合治理、依法治理”为乡村治理体系的建构指明了方向。近年来,在中央顶层设计的理念指导下,地方政府积极推进治理模式创新,形成了注重社区服务的“铜陵模式”、政社良性互动的“太仓模式”、高效智能的“杭州模式”和示范引领的“上海模式”等,逐步建构起“中国式治理”的理论框架,为“中国之治”话语体系的深化奠定了基础[2]。

在乡村社会场域,由党委领导、政府主导和社会协同的复合型治理格局中,乡镇政府一直都是重要的治理主体,也是学界重点研究的对象。但是,有限的治理权和财政权在面临压力型体制下的各种政策指令时往往显得捉襟见肘[3]。在全面推进乡村振兴战略实践中,“基层减负”的声音越高也表明乡镇政府承担的工作负担越重。乡村治理实践中所面临的小微权力腐败与干部作风问题、黑恶势力称霸与滋扰问题、基层组织瘫痪与宗族问题、三资监管混乱与侵占等问题严重阻滞乡村振兴的实现进程。不难发现,乡村治理问题错综复杂,而由单个职能部门进行的专项治理也是“头疼医头、脚疼医脚”,最终导致“乡级治不了,部门治不好”的怪圈。因此,在乡村振兴背景下,如何通过治理模式创新来有效化解乡村治理难题一直都是理论界重点关注的学术命题。

二、案例嵌入:精准脱贫助推乡村振兴中的“淮阳方案”

(一)事件治理到常规治理:“淮阳方案”形成的过程分析

事件性治理是指当乡村发生严重影响公共秩序事件时政府部门才介入的一种治理逻辑。事件性治理中的事件既包括因天灾人祸引发的突发性事件,也包括因日常性治理不足而最终暴发的群体性事件。2017年6月,河南Z市淮阳区GD镇XZ村发生多起大规模的村民集体上访事件,上访原因是扶贫实践中该村的村干部腐败及作风问题突出、村委班子内耗、黑恶势力猖獗等。群体性事件频发引起淮阳区委、区政府的高度重视,区委常委会通过集体讨论认为XZ村的情况比较复杂,各个问题都很严重且相互之间具备很强的关联性。在现有的“乡政村治”体制下,当乡村公共秩序受到挑战时,“找政府”是村民一贯的行为方式,在传统的乡村治理实践中,地方政府也往往遵循“不出事”的治理逻辑。2018年正值淮阳区脱贫攻坚的关键时期,却多次出现当地村民大规模围堵省脱贫攻坚暗访组的现象。乡镇政府及村基层群众自治组织在脱贫攻坚中面对猖獗的黑恶势力、强大的宗族势力及各类利益共同体往往显得无能为力。基于此,淮阳区委成立多部门联合工作组,在对5个行政村进行试点治理后形成常规性的治理方案。淮阳区创造性地将巡察村居和综合治理有效衔接,建立起巡察村居筛选乱村,综合治理兜底的联动格局,“以打开路、以治促发”的成功实践被广泛地借鉴到其他地区,最终形成特色鲜明的“淮阳方案”。

(二)“淮阳方案”:巡察村居助推乡村综合治理的三维解析

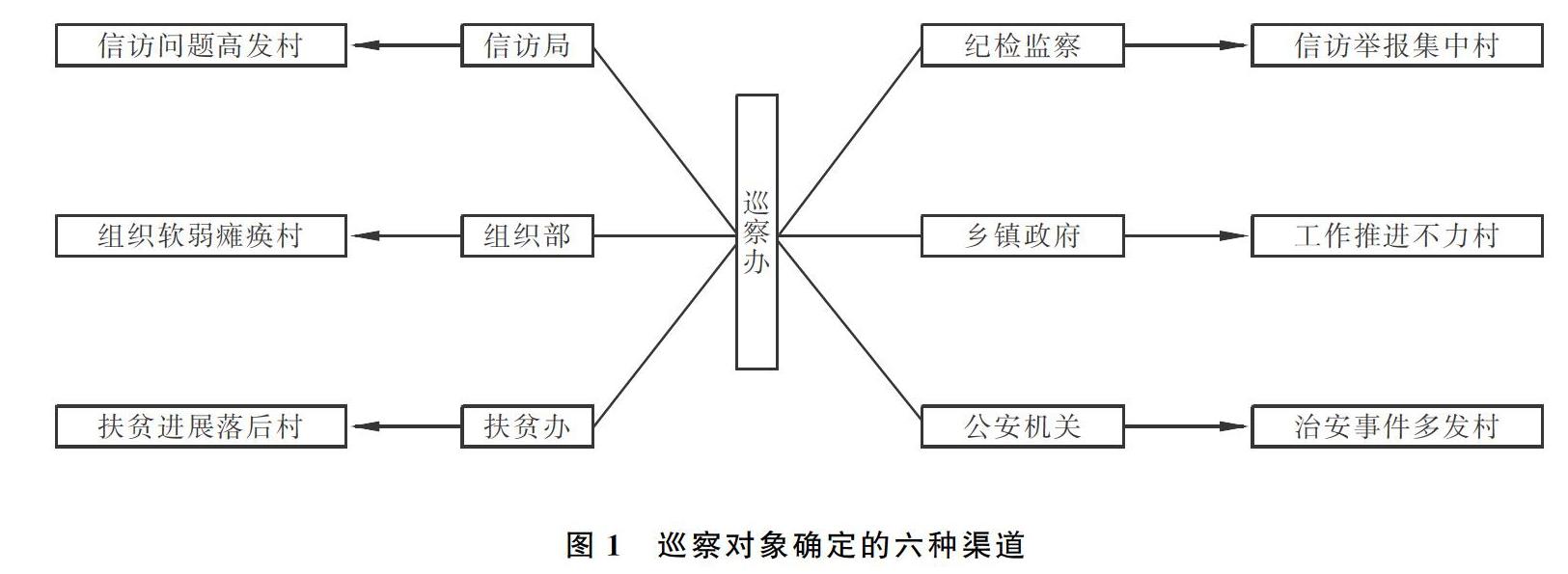

1.筛选重点:巡察村居先行。巡察村居是国家巡察制度向农村基层的延伸,作为净化农村政治生态的一种有效策略,该制度在应对村情复杂、村级自治组织长期瘫痪、宗族或黑恶势力长期把持村级政权且腐败现象频发的村庄时具有显著成效。在全面推进乡村振兴战略实践中,淮阳区委以强化基层党组织建设为突破口,为落实全面从严治党政治责任,夯实村居党组织的主体责任,将巡察村居纳入乡村工作的整体布局,通过对本区所有的村庄进行巡察,最终找出“乱村”。农村政治生态的重构是推进巡察村居制度的最终目标,淮阳区通过六种渠道筛选“乱村”(见图1)。

20世纪90年代,随着村民自治制度的日趋完善,广大村民在“共建、共治、共享”理念驱动下逐步形成了具有鲜明民主特性的积极人格,参与村庄公共事务治理的能力越来越强。巡察组入驻村庄后,根据村情及村民生活规律创新性地采取“五访四谈”“五访四谈”中的“五访”包括开门接访、主动约访、普遍走访、重点探访和深入追访;“四谈”是指与乡镇领导座谈、与驻村帮扶的县直及乡镇包村干部座谈、与村“两委”干部座谈和与村党员及群众代表座谈。的方式获取第一手资料,通过设置意见箱、公开举报和发放巡察联系卡等方式营造浓厚的气氛。村民的积极参与充分体现“党建引领”的重要性,通过广泛的政治动员挖掘乡村政治生态建设中的群众因子,为巡察村居制度的有效运行奠定了良好的群众基础。

2.以案促改:案件查办紧跟。在乡村治理场域,政治生态的恶化是影响乡村治理效果的关键变量,特别是农村基层小微权力贪腐和黑恶势力的存在[4]。村民身边发生的腐败行为、不正之风及基层党员干部廉洁自律的问题是巡察的重点。在巡察中发现的各种违法乱纪问题需要得到及时的整改和落实,因此,案件查办紧跟是淮阳区在村居巡察之后的重要工作。巡察组将在村庄發现的问题分为5类(见表1)。根据问题诊断的结果,将复杂问题即基层党组织长期瘫痪、村情非常复杂、有黑恶势力或者宗族把持基层政权的村庄列为综合治理类,作为“乱村”整治的重点对象。

在案件查办过程中,遵循“分类治理”原则,根据管辖权的不同将所发现问题的性质分类移交。比如,将党员干部中存在的违法、违纪线索移交区纪委监委;将群众中存在的违法犯罪行为移交区公安机关;将行政违法案件移交行政执法机关。违法案件的及时查处不仅有效防止了案件线索的流失,也确保违法人员受到严惩,真正地回应了广大村民的利益诉求。案件查办是衔接巡察村居和综合治理的桥梁,通过案件的查办不仅树立了当地政府的威权,也赢得了群众的高度信任。

3.问题落实:综合治理兜底。综合治理的对象是被巡察筛选出来的“乱村”,“班子乱、治安乱、人心散、工作慢”是“乱村”的共性特征。因此,综合治理的重点在于“抓坏人、强组织、建机制”,内容涉及村级组织建设、权力腐败整治、村“三资”管理、信访矛盾化解和扫黑除恶等。作为巡察村居的后续工作,综合治理小组通过“以打开路”的方式推进村庄疑难问题的解决,根据前期线索的收集,通过对违纪干部查处和打击黑恶势力赢得村民的信任。在乡村复合型治理结构中,乡村治理共同体建构的核心是“强组织”。通过村“两委”组织建设,为治理后的村庄留下能干的干部队伍,进而建立肌体健康的村级组织。恶人治村和宗族势力把持村庄政权是“乱村”长治久衰的主要原因,组织部门从入村开始就大范围走访村委班子状况,通过召开党员会、群众会和设立求贤箱等途径从返乡大学生、复员军人、致富能手和退休公职等群体中选贤任能。同时,将制度建设作为综合治理工作的核心。在乡村综合治理实践中,治理小组将“微权四化”“四议两公开、两审一监督”“逢六村务日”等制度对村民做了详细的讲解,最大程度确保村民的知情权。通过推行“一约四会”和“网格化管理”制度践行村民自治,建构起共建、共治和共享的治理格局。

三、结构失衡与利益分化:巡察村居推进乡村综合治理的逻辑起点

(一)治理结构碎片化:组织内聚性的削弱

社会治理转型背景下,复合型治理理念受到地方政府和学术界的推崇,但具备“多中心”特征的复合型治理结构因其治理主体的模糊导致各个主体之间难以形成合力[5]。同时,由于缺乏兼顾差异化利益群体的诉求机制导致治理结构呈现“碎片化”状态。具体来说,在乡村治理实践中,复合型治理结构的碎片化主要体现在四个方面。

1.行政组织的“条块分割”。适应性、复杂性、自主性和内聚性是衡量组织制度化的四个重要标准,而行政机构之间的协调性是评价行政组织内聚性的重要指标。在乡级层面,“乡政村治”虽然以行政村为治理单元,但诸多基层公共事务的解决需要跨村合作。在县级层面,各行政职能部门之间责任呈现“模糊化”态势,职能部门职责功能的碎片化导致地方政府缺乏统筹规划,难以形成治理合力。可见,“以块为主”的责任机制亟须“条块部门”之间的合作,理性计算和选择性合作的策略导致治理功能上的“碎片化”局面。在淮阳区脱贫攻坚治理中,针对村干部贪腐、黑恶势力和村民违法问题,乡镇政府因为治理权缺失和人力配备不到位等原因而力不从心。区政府由于缺乏统一规划协调导致下属的行政部门各自为政,组织内聚性削弱很大程度上制约了“乱村”的治理。

2.基层党组织功能的弱化。农村基层党组织是农村各类事业的领导核心,也是乡村振兴战略落地和推进乡村善治实现的基础性力量[6]。城镇化的快速推进加剧了农村的“空心化”,在地理位置偏僻且资源稀缺的乡村社会,农村基层党组织处于“瘫痪”状态。在资源富集地区,也出现“村霸”等黑恶力量或宗族势力把持基层政权的现象。在脱贫攻坚领域,扶贫资源的下乡也为某些基层党员干部权力腐败创造了条件。换言之,农村基层政治生态和社会生态的异化改变了基层党组织的运作环境,直接降低了其组织动员和社会管控的权威。淮阳是典型的农业大县,也是国家级贫困县,进城务工是大多数村民的理性选择。青壮年劳动力的流失给农村的基层党建带来严峻挑战,笔者调研中发现很多村庄已经多年没有开过村民代表大会,更没有开过党内民主生活会,农村基层党建面临严峻挑战。

3.社会组织的结构性缺位。市场经济的快速发展催生、培育和壮大各类社会组织,在多元共治的格局建构中,社会组织作为重要力量参与到乡村治理实践中[7]。但是,社会组织参与乡村治理无论是微观的基层建设抑或宏观的社会场域大多处于“结构性缺位”状态。首先,当前的乡村社会仍然是熟人或者半熟人社会,传统的“长老政治”和“差序格局”使得农村社群更加排斥外来的社会组织,导致社会组织的构成比较单一。其次,在贫弱的村集体,由于资源的有限性难以使农村各类社会组织获得更多的政策和资金支持,在参与治理实践中举步维艰。

再次,从现有社会组织运作的情况看,更多地依赖于政府购买服务,而政府拨款的滞后也会直接导致组织的解散。最后,专业素质的欠缺,

很多农村地处偏远,导致各类社会组织在参与乡村治理中缺乏专业志愿队伍的支持。

4.村民自治组织的异化。村民自治组织体系一般由村民大会、村民代表大会、村民委员会和村民小组构成,其中,前两者属于权力机构,后两者属于办事机构。在村民自治组织的运行中往往存在村委会“一家独大”的现象,这种“强工作机构,弱权力机构”的运作方式导致权力机构的地位不突出。同时,当前的村民自治组织运行中过度地受到行政官僚化的干预,经济基础发展薄弱的农村地区对政府的依赖比较强,村民委员会的行政化或半行政化几乎成了共识。在淮阳调研期间笔者发现,综合治理实施前的部分村庄存在利益团体把持村庄政权现象,“三资监管”流于形式,民主决策机制随意变通[8]。村民自治组织在民主管理中,当涉及与村民利益紧密相关的重大事项时往往存在村民会议讨论决定的强制性规定,缺乏产权和集体行动的双重基础。

(二)利益诉求多样化:村社共同体的瓦解

1.改革深化带来乡村社会结构的“碎片化”。城镇化、工业化和市场化的浪潮使传统的乡村社会正经历一场史无前例的革命性变迁,当前的乡村社会不再是费孝通口中的“乡土中国”,而具有“城乡中国”的特征[9]。农村改革的深化带来村民利益需求的差异化,特别是因为分配规则、就业方式和价值觀念的多样化带来乡村社会结构的分化,进而导致社会结构呈现一种“碎片化”的状态。从乡村社会的变迁结果来看,诸如代际关系、道德伦理和村规民约等传统乡村社会元素逐步被市场化浪潮所冲击,而村社共同体、社区归宿感和土地安全感逐步被城镇化引发的流动社会所解构[10]。从价值理性和工具理性的层面看,乡村社会被“器物”抑或理性所充斥,传统的社会治理模式在过度强调工具理性的同时忽略了社会治理的价值理性。可见,乡村利益主体的分化加剧了传统乡村社会关系和社会结构一体化的瓦解,代之以多种多样的利益诉求和阶层分割的状态。村庄是集经济、文化和政治于一体的空间共同体,农村“空心化”背景下农户处于“原子化”状态,组织化程度低增加了政治参与的行政成本,在“行政吸纳自治”的乡村治理实践中成为“沉默的大多数”。原子化的农民在生产和发展过程中需要依靠外界力量的主导才能解决乡村公共事务治理中集体行动的困境,也需要国家的强制力作为保障维护乡村发展的公共秩序。

2.村社共同体的瓦解迫切需要建构良性的公共秩序。村社共同体的瓦解为农村基层小微权力的贪腐创造了条件,催生了资源下乡过程中的精英俘获。同时,碎片化的乡村治理结构为灰黑势力或宗族势力登上村庄政治舞台提供了可能。基于戴维·伊斯顿的“政治系统论”,可将乡村政治运行看作一个生态系统,乡村政治生态系统运行状况受政治环境的影响[11](P22)。从政治系统论的观点看,政权的运作是一个与外界环境不断发生物质、能量和信息交换的环境,通过输入民意和诉求才能有效地转化为公共政策[12]。村庄利益的分化需要一个科学的利益表达和反馈机制,但制度化渠道的不畅阻碍了村民利益表达的途径,最终会导致乡村治理的“内卷化”。在村庄强势民主的制度架构内,公众因为表达渠道不畅和表达能力不足未能通过制度化的渠道表达自己的诉求,就极易导致群体性事件的暴发,这也是为何在脱贫攻坚中淮阳区群众多次围堵省脱贫攻坚暗访组的根本原因。从政治系统和外部环境之间的关系看,外部环境对政治系统的发展起到决定性作用。村庄利益的分化影响村干部和村民等各类治理主体的行为选择,进而影响乡村治理的成效,主要表现为对乡村社会秩序、公共目标、治理秩序合法性的影响。因此,当前乡村社会秩序的重塑需要建构积极开放、民主有序的政治环境,也需要拥有公权力的地方政府基于公共价值的本能追求主动介入乡村社会。

四、秩序重构与系统联动:巡察村居推进乡村综合治理有效性的逻辑终点

(一)权威与信任:基层公共治理中秩序重构的两个基本面向

1.监督下沉:巡察村居是巡视制度向农村基层的延伸。“淮阳方案”中,区委在巡察村居中承担主体责任,巡察机构担负监督责任,其他各职能部门协同配合。巡察村居建构起压力层层传递、责任层层落实的监察体系,以整治村民痛恨的腐败行为和发生在百姓身边的不正之风为价值取向,不断满足群众的获得感和满意度[13]。换言之,巡察村居是将中央巡视的成功经验融入基层巡察制度中,充分提升了市县巡察的制度威力。市县巡察制度的典型特征是能够统筹全省的巡察力量,采用“提级巡察”和异地“交叉巡察”的方式,增强了巡察监督的权威性和威慑力。乡村治理实践中,基层小微权力腐败滋生、黑恶势力俘获村集体资产、宗族势力把持村庄政权及原子化村民集体行动困境的发生是当前乡村治理的实质性难题。乡村治理的有效推进在于营造良好的政治生态氛围,迫切需要重塑地方政府的威权,这是赢得村民信赖的基础,也是破解农村治理难题的关键[14]。

巡察村居的出台积极推进了从严治党向农村基层延伸,有效地减少了基层腐败的存量并遏制腐败的增量,弥补了巡视覆盖不到县市以下党组织的空白。总之,作为监督下沉的一种表现方式,巡察村居旨在形成“省、市、县”三级巡察体系,在全党范围内建立起全面覆盖、上下联动、不留死角的巡察监督机制。

2.信任建构:巡察村居是政社良性互动的一剂良药。公权力信任是社会信任体系的重要组成部分,法治和德治的缺失是导致公权力信任危机的主要原因,提升基层政府官员的法治信仰和道德自觉是实现“三治融合”功能的重要途径[15]。乡村治理实践中,政府公权力的行使一定要确保在法治的轨道上,需要充分发挥法律规范和道德教化的作用。随着巡察工作的持续推进,村民和地方政府的情感联系也逐步密切,政社之间的信任感不断增强。村社共同体解体背景下,建立在村民复杂心态上的社会信任度降低,在新型村社共同体社会空间尚未确立的情况下,乡村社会缺乏获取公共精神的资源,也陷入公共精神生活危机。国家和乡村社会关系的变化及村民个体自主性增强所带来的结果效应是多个方面的,其中最重要的就是乡村治理中村民认同基础的危机[16]。从认同危机的范围看,既有国家宏观层面的,也有乡村微观层面的,既有原生性的也有建构性的。社会成员对政府的认同是建立在信任的基础上的,这种信任要求基层政府能够对百姓的需求作出及时回应。巡察村居是政府自上而下的一种行为,通过重塑“以人为中心”的价值理念实现村民对基层政府的信任,进而实现国家和乡村社会的有效整合。同时,巡察村居通过科学化的制度设计从内心激发了村民的主人翁意识,赢得村民对乡村公共事务治理的支持和配合。

(二)联动与协同:乡村综合治理实施的内在要求

综合治理模式缘起于20世纪60年代浙江的“枫桥经验”。1981年中央政法委员会首次提出“综合治理”的概念,即在党的领导下,积极依靠各个部门及群众的力量,借助综合手段来做好社会治安工作。20世纪90年代,“社会治安综合治理”的话语初步形成,综合治理的对象由治安拓展到社会领域的各个方面,但所体现的基本要义是加强领导责任及目标管理责任,坚持“严打”的基本策略,从而有效地推动社会治理工作的全面展开。

1.部门联动:行政职能部门的有效性整合。科层组织模式过多依靠于权威和权力进行社会管理,严格的等级制不仅带来信息失真还导致组织运作的僵化。新公共管理运动所倡导的分权化理念极易导致“部门主义”,职能部门之间的相互推诿也在一定程度上引发政府威权及治理功能的碎片化[17]。政府权威碎片化带来的危害主要体现在三个方面:一是在侵害国家自主性同时给精英俘获创造机会,造成“中性政府”基础的丧失;二是导致公共政策的执行异化,各个职能部门基于“本位主义”的理性考虑在政策执行过程中相互打架易造成政策目标的偏离;三是权威碎片化带来社会抗争的风险,是造成群体性事件和干群冲突的主要根源。我国当前的政府机构设置是在科层制的框架内展开的,同时,在行政体制改革中积极倡导的分权化理念为职能部门“各自为政”创造了条件。因此,地方政府(主要是市、县级层面)所践行的综合治理模式充分体现了整体性治理的思维,所建构的整体性组织在源头上有效地规避了传统科层制组织的僵化和分权化改革的弊端[18]。在乡村综合治理中,综合领导小组的工作职责是加强对巡察村(社区)暨综合治理工作的整体设计、政策指导、工作推进和跟踪督导。

2.整体协同:村庄公共事务的系统性治理。乡村社会是一个由诸多元素构成的复杂系统,在现代化进程中出现很多新情况和新问题,并且各个问题之间存在着紧密的逻辑关联。例如,在脱贫攻坚中出现的精英俘获现象反映出农村政治生态的恶化,也说明一些农村基层党组织的瘫痪;黑恶势力把持村庄政权,不仅反映乡村法治建设的滞后,也证明黑恶势力与部分乡镇干部之间的关系暧昧不清;民主选举中拉票贿选现象、民主决策中村支书的“一言堂”、民主监督的形式化均说明村民自治制度的异化,也反映出村民能动性和积极性的薄弱。由此可见,精准扶贫能否有效落地与农村政治生态、基层党建、村民自治有效性等问题紧密相关。这在客观上要求乡村治理必须基于系统性的视角,全面把握乡村各要素之间的关联,系统设计和开展各项治理活动[19]。综合治理是运用政治、行政和法律等多种手段对乡村进行系统治理,旨在切断问题之间的联系,从全局上整体推进乡村善治。具体来说,在组织的架构上,针对分权化和竞争性带来的政府治理碎片化现象进行纵向治理层级和横向职能部门的整合[20];在治理内容上,对与村民利益相关的社会保障、基本公共服务、公共物品供给、社会治安防控和人居环境治理等内容进行资源整合和统筹规划。

综上,巡察村居推进乡村综合治理模式坚持整体性思维,极大地迎合了乡村发展的实际需求,不仅能够有效地营造良好的政治生態环境,同时有力加强了基层组织建设,最终通过制度化的方式巩固了乡村治理的成果。从乡村治理失灵的案例看,简单地笃信“多中心”及各组织的“独立决策中心”是行不通的。在社会转型背景下,乡村社会仍然是一个互惠共赢的共同体,在复杂动态的共同体结构中,只有强调党委的领导和政府的主导才能有效防止政策执行异化[21]。淮阳区创新性地将巡察村居制度和综合治理理念有机结合,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践,不仅使淮阳区摘掉了贫困县的帽子,也为Z市乡村振兴的全面实现注入活力,真正彰显了“中国智慧”和“中国方案”的价值优势。

五、巡察村居推进乡村综合治理有效运行的三维基础

(一)宏观层面:中央顶层设计下的治理现代化

21世纪以来,我国经济社会形势发生深刻变革,组织结构去中心化、公众诉求多样化、价值观念多元化和利益格局复杂化成为新时期社会转型面临的深层次难题[22]。为此,党的十九届四中全会明确了国家治理体系和治理能力现代化的总体目标,对“中国之治”的理论体系和实践发展作出战略性规划,也为建立“共建、共治、共享”的社会治理格局指明了出路。巡察村居推进乡村综合治理模式的产生是对中央提出“中国之治”的有效回应。党的十八大以来,中央通过“政治势能”的方式不断加快市县巡察制度建设的步伐,而《关于市县党委建立巡察制度的意见》和《中央巡视工作规划(2018—2022年)》的出台也标志着我国目前已经初步形成了省、市、县相结合的巡察机制。市、县巡察制度的建立是中央巡视工作向基层延伸的重要体现,成为全面从严治党的重要方略,为淮阳区委创造性地实施巡察村居推进乡村综合治理的有效实现提供了政策支持。巡察村居的目的并不仅仅是依靠现代司法途径解决村庄矛盾纠纷,而是借助国家的权威力量筛选问题村即所谓的“乱村”。当政府权威介入“乱村”的时候,往往并非一个部门或单位能够解决,也并非完全按照法律规则能够解决,需要联合多个部门、多方力量联合作战才能有效化解,这就需要展开全方位的综合治理。

(二)中观层面:地方制度创新下的治理多样化

在中央顶层设计理念的指导下,各级地方政府紧扣时代变迁的脉搏,大力推进政策实践创新并形成一大批典型的关于地方治理创新的案例。地方政府热衷于制度创新的原因在于,在政绩安全区中,能够持续性地将“创新”转化为“政绩”,从而使地方政府能够在创新实践中持续推进政绩生产。从1978年安徽凤阳小岗村的“大包干”到2005年浙江安吉的“两山理论”,再到2011年贵州湄潭的“农村综合改革试验探索”,地方政府在实践中所探索的先进治理模式、治理经验和治理方法大多通过政策扩散的途径推广到各地区,最终形成可借鉴的基层治理样板[23]。在巡察村居推进综合治理模式建构中,地方党委创新性地利用执政党对党员干部的人事控制权在党的机构内部设立综合工作组,在体制内实现对治理资源的集中和动员。可见,巡察村居推进乡村综合治理模式是地方党委主导下乡村公共秩序建构的产物,具有鲜明的政党主导色彩。同时,该模式表明基层问题的复杂性决定地方政府必须打破常规思维,不能简单地采用单一的手段,要通过精准的诊断技术不断优化问题的解决方案。在乡镇治理权弱化的情景下,县级政府应该承担起更多的治理之责,在县各职能部门的联动配合下才能有效解决,跨部门、跨地区迫切需要基层政府从整体上通盘考虑,将有限的资源集中使用,告别基层治理的“碎片化”状态[24]。

(三)微观层面:村民自治实践下的治理落地化

在乡村治理场域,巡察村居推进乡村综合治理是建立在集权型治理权力结构和体制之上、以农村复杂问题为解决对象,将乡村公共秩序建立和村民满意度作为首要治理目标和内在驱动力。经过30年的实践探索,村民自治的话语体系、理论体系和制度体系更加完善。巡察村居推进乡村综合治理的产生迎合了乡村发展的实际情况,以巡察村居为统领,以扶贫领域的腐败问题为切入口,将扫黑除恶、信访矛盾化解、基层党组织建设和村级“三资”监管等工作贯穿于“以案促改”始终,对乡村易发、频发的社会问题实施系统治理和源头治理。国家威权主义和社会法团主义的有机结合形塑乡村治理的制度基础,有效化解了乡村利益分化对基层治理体系的冲击[25]。在当前的复合型治理格局中,县级党委、政府通过科层组织体系的层级制约机制在现有的党规内充分地调动政府各职能部门,通过体制内资源的整合,全面推进了乡村疑难杂症的解决。可见,地方党委和政府主导了村庄公共秩序的建构,通过引入市场和社会资源建构起相对完整的“社会治理网络”。该模式以法律为基本原则,借助公权力的强制性来保障乡村社会秩序,作为一个高度包容性兼具制度化的治理模式,在惩治小微贪腐层面具有可操作性。

六、结论与讨论

治理理论的出现改变了公共行政的运作模式,不仅形塑着公共治理的基本生态,也影响着基层社会的发展格局。复合型治理结构是当前我国乡村治理的基本样态,但在乡镇治理威权弱化和村民自治制度异化的背景下,“乱村”的问题不仅制约着精准脱贫的时效,也阻碍乡村振兴的实现进程。在中央顶层设计的理念指导下,淮阳区创造性地将“巡察村居先行、案件查办紧跟、综合治理兜底”有机结合,形成可复制、可借鉴的“淮阳方案”,成为地方治理创新的典范。研究表明:乡村复合型治理结构的碎片化和村民利益诉求的多样化是巡察村居推进综合治理有效实现的逻辑起点,而以监督下沉为导向的巡察制度改革重塑政府参与乡村治理的威权,形塑乡村公共秩序的外部基础。在此基础上,通过各主体和各部门的系统联动有效推进乡村“乱村”问题的化解。

在全面推进乡村振兴战略中,中央通过“监督下沉”的制度改革为乡村政治生态的重塑保驾护航,成为促进乡村善治进程的“一剂良药”。实践证明:以巡察村居推进乡村综合治理作为地方治理创新的重要举措不仅丰富了乡村治理实践,推动了基层治理理论创新,最终在建构乡村公共秩序的同时也增进了政府和村民的良性互动。

作为一个高度包容性兼具制度化的治理模式,在打擊乡村黑恶势力,惩治小微贪腐层面具有可操作性。

该模式虽然在淮阳区得到很好应用,但在推广中可能面临三个问题。第一,巡察工作“水土不服”。中央虽然对巡察制度作了顶层设计,但在实施中可能会面临熟人社会、政治信任和制度成本等问题,给村居巡察工作带来阻碍。第二,地方党委的不重视。以巡察村居推进乡村综合治理模式的实施需要花费大量的人力、时间和财政资源,如果地方党委特别是“一把手”不重视则很难确保该模式得到有效落实。第三,治理风险的化解问题。在巡察村居和综合治理中被追究责任的人员极易产生报复心理,对治理的成果产生冲击。针对上述问题,该采取何种方式加以应对也是一个全新的学术命题。

参考文献:

[1]贺雪峰.本土化与主体性:中国社会科学研究的方向——兼与谢宇教授商榷[J].探索与争鸣,2020,(1).

[2]刘金海.乡村治理模式的发展与创新[J].中国农村观察,2016,(6).

[3]李祖佩,钟涨宝.“经营村庄”:项目进村背景下的乡镇政府行为研究[J].政治学研究,2020,(3).

[4]胡卫卫,于 水.场域、权力与技术:农村政治生态优化的三重维度[J].河南社会科学,2019,(11).

[5]陆聂海.复合型治理和政府治理现代化:一个官僚制的分析视角[J].行政论坛,2017,(3).

[6]朱 哲,姜广博.推进农村基层党建工作的现实挑战及应对策略[J].理论探讨,2020,(3).

[7]王 娟.农村社会学研究领域的公民社会思潮省思——基于理论、历史与现实三个维度的分析[J].中国农村观察,2018,(6).

[8]贺雪峰.村级治理的变迁、困境与出路[J].思想战线,2020,(4).

[9]朱战辉.城乡中国:乡村社会转型中的结构与秩序[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019,(1).

[10]孙枭雄,仝志辉.村社共同体的式微与重塑?——以浙江象山“村民说事”为例[J].中国农村观察,2020,(1).

[11][美]伊斯顿.政治生活的系统分析[M].北京:华夏出版社,1999.

[12]王立峰,潘 博.政治系统论视角下新时代党内政治生态建设研究[J].学习与探索,2019,(2).

[13]陈诗怡.市县党委巡察制度调适:理论依据、现实动因与路径选择[J].中州学刊,2019,(9).

[14]黄蓉生.全面从严治党与政治生态构建的有机统一——学习习近平总书记“从严治党”“政治生态”重要论述体会[J].政治学研究,2016,(5).

[15]魏建国.公权力信任建设的法治之维[J].社会科学战线,2014,(11).

[16]徐 勇,罗 丹.新中国70年农村复合制基本单元的创立与变迁[J].东南学术,2019,(5).

[17]李松玉.乡村治理中的制度权威建设[J].中国行政管理,2015,(3).

[18]丁建彪.整体性治理视角下中国农村扶贫脱贫实践过程研究[J].政治学研究,2020,(3).

[19]何植民,陈齐铭.精准扶贫的“碎片化”及其整合:整体性治理的视角[J].中国行政管理,2017,(10).

[20]張立荣,刘 毅.整体性治理视角下县级政府社会管理创新研究[J].管理世界,2014,(11).

[21]赵若言,于 水.中国乡村现代化转型的逻辑脉络与现实进路[J].中州学刊,2020,(11).

[22]徐湘林.社会转型与国家治理——中国政治体制改革取向及其政策选择[J].政治学研究,2015,(1).

[23]朱雅妮,高 萌.乡村治理现代化:治理模式、关键问题与实现路径——第四届中国县域治理高层论坛会议综述[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2020,(2).

[24]卢福营,王子豪.有效性取向的乡村治理整合式创新[J].浙江学刊,2019,(2).

[25]马庆钰,谢 菊,李 楠.中德政府与社会组织关系特征的比较分析——基于法团主义视角[J].经济社会体制比较,2019,(6).

责任编辑:陈文杰

Abstract:The countryside is the basic unit and important field of national governance, and the choice of its governance mode is related to the “last kilometer” of rural revitalization. By supervising the subsidence of village residents, the authority of the county government is shaped and the conditions are created for solving the complex problems in rural areas. The comprehensive rural governance is a systematic governance mechanism based on the inspection results. In the compound governance structure of rural areas, the fragmentation of governance structure and the diversification of villagers' interest demands lead to the long-term existence of “chaotic villages”. The internal logic of the village residence inspection to boost the effective operation of the comprehensive rural governance lies in winning the trust of the masses for the construction of the village public order by reshaping the authority of the local government. At the same time, through the linkage of departments and overall cooperation to promote the rural comprehensive governance work into practice. As an effective measure of local governance innovation, the model of village residence inspection to promote rural comprehensive governance is the product of local government governance innovation under the top-level design of the central government, aiming to enrich the theoretical system of “Chinese governance” and promote the realization of good governance in rural areas.

Key words:inspecting villages, goverment and society interaction, reshaping authority, overall coordination, Chinas governance, rural revitalization strategy