虚拟艺术中的身体建构

2021-04-16马楠

马 楠

(广东金融学院,广东广州,510521)

一、引言

随着新科技的突飞猛进,人类自己的身体越来越变得变化无穷、神秘莫测了。关于这一点,西方学者派的论述已逐渐展开,例如:在西格蒙德·弗洛伊德看来,身体是欲望的对象与主体,具有规范道德世界的功能;在梅洛·庞蒂看来,身体是连接世界、理解世界的自我本源;在米歇尔·福柯看来,身体是权利规训的场域。西方思想家都从各自角度对身体、身份与涉及的其他问题进行了深入的剖析。

进入20 世纪90 年代后,随着科技的迅速发展,虚拟艺术这个运用新兴科技媒介为载体进行创作的艺术门类孕育而生;艺术与科技的联姻,使人类真正拥有身临其境的艺术形式,此种艺术形式不仅使人类能够超越时空进行情感交流,也使感官得以延伸。因此,在真实世界与虚拟世界的交互中,人类的情感因素得以延伸、强化。此外,赛博空间、虚拟拟现实技术、远程呈现、受控机体等新兴科技的发展为虚拟艺术提供了场域,[1]它的包容性、广延性、普泛性既取决于虚拟艺术家的创作经验,又取决于参与者的体验与沉浸,更体现出我们所处这个时代多元流动、虚实相生的特殊感受和经验。[2]此外,运用新兴媒介作为创作载体的虚拟艺术并不是建立在传统媒介消亡的基础上,架上绘画、装置艺术、观念艺术等等艺术形式都是虚拟艺术的组成部分。因此,我们需要在艺术的谱系中,使其媒介的形式越来越多样化。

当代的虚拟艺术家们都在积极地拥抱新兴科技,并多维度地展示着自己的创作实践。本研究将对虚拟艺术中的身体建构及由此派生的一些问题进行探讨,力求清晰地梳理上述议题的理论内涵与实践意义。

二、基于赛博空间的想象——身体与意识的分离

(一)赛博空间的定义

20 世纪80 年代加拿大作家威廉·吉布森在《omni》杂志上刊登了短篇科幻小说《焚烧的铬合金》,在这部小说中出现了许多现在流行的词汇,例如:虚拟实境、人工智能、远程监控、基因工程等。威廉·吉布森在其后创作的电脑朋克科幻小说《神经浪游者》中首度提出了“赛博空间”(Cyberspace)这个概念,这个词从字面上可以被理解为由网络控制理论(cybernetics)和空间(space)两个单词结合而成,也有“网络空间”“多维度的信息空间”“异次元空间”等不同的译法。“赛博空间”主要指的是电脑以及电脑网络中的虚拟现实,同时也是信息技术和哲学领域里的一个比较抽象的概念。[3]

(二)赛博空间内的“身体”建构

威廉·吉布森在其小说《神经浪游者》中为我们生动地诠释了“赛博空间”这个新兴词汇:书中的主角斯蒂夫·凯斯是个网络中的独行侠,他可以将自己的大脑与网络链接,并在信息全球化的电脑网络中漫游。这恰和一些“后人类”理论者的观点不谋而合,他们认为人类的意识和记忆是可以“上传”到电脑空间中,这样一来,即使人类的肉身灭亡,意识和记忆也可以在电脑网络的空间中永垂不朽。[4]

美国卡内基·梅隆大学的机器人实验室总监汉斯·莫拉维克在他的著作《智能的后裔——机器人和人工智能的未来》一书中,进一步阐释人的意识可以“上传”到一个不具有可衰竭的人类器官的机器人躯体中,这种把此程序复制到机器人的中央处理器中的构想得以突破人类实体寿命局限性。[5]

(三)身体与意识的分离

在汉斯·莫拉维克的构想下,意识作为人类的存在本质已然变成了一种信息机制,并且能够在信息的电脑空间中自由流动。他构想出未来的宇宙空间可能有部分将转化并成为一种“赛博宇宙”。他提出在“赛博宇宙”的时空内,人类的感官已经再也无法感知明显的实体活动,但是在电脑程序的世界中,这种感知却显得异常丰富。汉斯·莫拉维克进一步解释道“在这种赛博宇宙观中,我们人类的存在本体将不会再被肉身实体所占据的空间大小、地理位置所定义,因为在这个虚拟时空中建立、延伸和捍卫自己身体的将是流动的、多维度的信息形态。而在宇宙中的所有肉身实体,皆可转变成相互链接的时空矩阵,从中产生出新的意识,而这种新的意识形态可成为自由进出任意虚拟时空矩阵的纯粹性软件。”

20 世纪90 年代初期,便有众多科幻小说和电影纷纷参与并讨论人类的意识可上传到虚拟时空矩阵中的科幻想像,例如:《黑客帝国》三部曲、《天才除草人》《人工智能》《攻壳机动队》《银翼杀手》《阿凡达》等。其中日本漫画家士郎正宗创作的《攻壳机动队》就是其中的佼佼者。动画的女主角草薙素子,通体上下都是由生化元件与义体所组成,只有大脑与脊髓保留了生物性组织。草薙素子总是在不断地自我怀疑,自己到底是人类呢?还仅仅只是机器?在终结篇里,她遇上了因电脑程序漏洞而产生的不具备肉身实体但却具有自我意识的生命体——“Code 2501”,在“Code 2501”的提点下,草薙素子将自己的意识上传到该电脑生命体中,与之融合,真真切切地舍弃了人类的肉身实体,这也印证了汉斯·莫拉维克的理论,即使肉身泯灭,意识却可以自由流动。由美国好莱坞导演安迪·沃卓斯基指导,改编自威廉·吉布森的小说《矩阵三部曲》的科幻电影《黑客帝国》自1999 年上映后便风靡全球。电影中的男主角尼奥也是通过将数据传输线将自己的意识输送到全然不同的虚拟程序中,在虚拟与现实两个世界中自由穿行,但对于他来说究竟哪个世界更为真实呢?庄周梦蝶:究竟是庄子梦到蝴蝶,还是蝴蝶梦到庄子?在这些充满对未来想象的文艺作品中,不难看出在不久的将来,纵使人类肉身消亡,意识仍可在“赛博空间”内永远徜徉。

三、虚拟现实中的“抽身”感

在赛博宇宙里可将人的意识与肉身实体分离,虽然当下尚未实现,却是人们对未来极其美好的构想。但一些科学家对“赛博宇宙”持有相左的观点,他们认为从量子物理学的角度去考量,其中的测不准原理限制了我们对自然界测量的精确性,这种限制是源于自然原理的先天限制,并非会因人类科技臻于成熟而改变;[6]即使将来科学家可以完全确定人类脑部的原子结构和排列顺序,测不准原理也会阻碍进一步测量,从而无法精确测算出量子的活动状态;更不用说从脑部提取、分析其中的信息,并解码人类的意识传送到他处了。[7]现实中,很多人都有在虚拟现实、网络游戏或是电脑桌面游戏里操控人偶或化身在游戏中畅游的体验。而此种体验使人们产生了类似于脱离肉身实体的新兴感受,即“抽身”感。[8]这种“抽身”感正是通过虚拟现实技术(以下简称“VR 技术”)实现的。同时VR 技术也是多种科技的综合运用,其中包含实时3D 图像技术、头戴式显示器技术以及对触觉的网络传输、立体声、语音输入输出、力觉反馈技术等。

当下在科技界备受推崇的头戴式显示器技术(图1)是南加州大学科技创新实验室总监帕尔默·拉齐设计发明的,他让使用者穿戴如护目头盔、传感器背心、数据手套等特殊装备,使用者站在交互感应平台上,通过远程遥控让身体动作与电脑模拟的化身保持一致;并且在头盔中的投影屏幕中可以看到电脑3D 动画创造出的虚拟景象,这些虚拟景象将伴随使用者身体动作的变化进行实时转换,此时身在交感平台上的使用者可强烈地感受自己身处另一虚拟空间。[9]总之,头戴式显示器技术开创了一个能够紧密贴合使用者的动作和实际视角而产生同步变化的影像效果。眼睛作为人类的视觉器官,本该呈现的是映入视角的现实影像,但头戴式显示器技术却模糊了虚拟与现实的疆界,甚至取代了实际视角的影像。美国南加州大学传播学院教授安·巴萨莫认为,头戴式显示器技术使眼睛这个视觉器官“抽离”了肉身实体,因为在这个过程中使用者几乎没有身体感知——身体器官被科技内化了。安·巴萨莫进一步解释道:“对于穿行在VR 技术中的旅行者来讲,身体——这个原本应作为感知的肉身实体,仅仅是件多余的行李罢了。”[10]

无论是航天局为了训练飞行员所开发的模拟飞行程序与科学仪器,或是电子游戏机、电脑游戏,或是在2011 年上市利用裸眼3D 技术制作的新一代掌机3DS 等,无一不是利用了最新科技的界面,玩家将控制信息输入游戏机后,便可即时操控游戏中的“化身”或“人偶”,创造出了“玩家沉浸在虚拟时空中的幻觉”。亦如杜克大学的文学教授凯萨琳·海尔斯在《我们如何变成后人类:控制论、文学、信息学和写作机械里的虚拟主体》一书中所认为的“正如在电脑游戏中的化身或人偶,它可以说既是存在也是不存在的,而使用电脑游戏的玩家们也可以既是存在也不存在于电脑屏幕中。”我相信这就是虚拟现实中的“抽身”感的精神诠释。[11]

图1 Oculus Rift 头戴式显示器技术

(一)自我延伸”与“自我截除”

加拿大原创媒介理论家马歇尔·麦克卢汉认为,迄今为止人类所有的技术革新或发明创造都源自于对人体本质的“自我延伸”或“自我截除”。他进一步解释道:“当我们听广播、看电视或玩游戏时,其实是在接受听觉、视觉、触觉或感知任何技术形式延伸的过程。并且我们会将这种延伸纳入到自身的系统,之后必然会经历接踵而来的感知关闭或是感知截除。”[12]

麦克卢汉的理论虽然略显生僻,但仍然有助于我们去理解“自我截除”和“自我关闭”。他从生物学的角度解说:当我们的身体受到外部压力的超强刺激时,为了保护自己,大脑的中枢神经就会隔离或是截除这些使人体器官不适的感觉和机能。因此,建立一个刺激,就会形成压力增加的负担。同时,他还引用了希腊神话中自恋的美少年那喀索斯作比喻,美少年对任何女孩都不动心,因为他只迷恋自己在水中的倒影,最后他竟然为了拥抱自己的水中倒影溺毙,并化为水仙花,继续留在水边守望自己的倒影。麦克卢汉把“水中倒影”喻为那喀索斯的“自我延伸”,美少年接收到强烈的刺激压力时,为了保护本体因而需要“自我截除”,最终转化为“自我延伸”的驯服机制。[13]这个神话故事也印证了:人们对自我延伸会产生迷恋,使我们的感知系统得以扩大并延伸,加强了原本的感知刺激度,就像观看自己水中倒影的那喀索斯,玩家们在视觉或听觉上感受到的“抽离感”,使原本的肉身被压抑和忽略,造成了感知的“自我截除”或“自我关闭”,从而产生了脱离肉身的虚拟幻觉。[14]

(二)多元化中心体验

纵使VR 技术使得玩家产生了“抽离”身体感官的虚拟幻觉,但事实上玩家的身体却活生生地坐在游戏机或电脑屏幕前敲着键盘和鼠标,或是在电视机屏幕前手握控制杆操纵着的虚拟的化身。通过虚拟化身所看到的景象并非是直接上传到玩家脑部的影像,这个过程依然需要生理上的眼睛把屏幕上的影像在视网膜凝结成像,再由视神经细胞将影像信息传导至大脑中。上述过程讲述的是虚拟影像信息是如何加工并传导到我们大脑,形成身临其境的感觉。作为仅次于视觉的第二大感官——听觉,又是如何通过VR 技术使我们“声”临其境呢?

听觉是经由电脑或扬声器的喇叭震动发声后,这种声波借由空气中的震动上传到玩家的鼓膜,从而产生听觉。荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学哲学系教授约斯·德·穆尔曾说:“我脱离身体的体验不是完整的”,这句话可以被理解为虚拟的体验仍然和我们某些生物性感受相关联。[15]在目前的“远程呈现”技术中,我们只能通过人造身体来完成视觉、听觉和触觉的体验,有很多感知还要依赖我们的生物性身体,例如:嗅觉、味觉、体温等。即使将来随着科技的变革也能够把这些感知导入人造的躯体内,但在“远程呈现”的体验期间,我们多数还是要依赖于自己的身体,因为在头戴式显示器和扬声器后面注视和听取化身在虚拟空间所观察到一切还是必需通过我们的生物性眼睛和耳朵。[16]

我们通过种种虚拟电脑游戏中的特殊装备,创造出在“实体”感知上行动的效果,由此可见虚拟并非全然是凭空幻觉,我们不应该把虚拟当作现实消失的一种形式,而应该视为“另一种现实的展开”。[17]约斯·德·穆尔教授也认为虚拟具备“自身的现实性”。虚拟现实与传统艺术媒介和电影形式相异之处正在于前者能真正构筑出一个不同于现实世界的存在类型,而不仅仅是表现或超越传统形式的现实世界。而且问题的核心不在于在虚拟世界中漫游是否为一种真实体验,既然在虚拟世界中的体验有别于现实世界中的体验不尽相同,那么两种体验又怎么联系在一起的呢?

虚拟现实的体验并不是用电脑中的化身替换真实身体的体验中心,而可以视为“多元化中心体验”。在虚拟现实中,体验者虽然能够感觉自己被化身的身体内化,但不可否认的是体验中心还是位于化身之内的自身实体。体验者只是借助人造感官去观察自己此在的环境并与之产生互动;道理显而易见,当有“敌人”靠近自己的虚拟化身时,体验者就会觉察到,并第一时间作出反应击毙“敌人”。[18]德国虚拟艺术家杰弗里·肖创作的《可识别的城市》就是一个通过新兴技术对虚拟现实和真实空间进行探索的经典作品。当体验者骑上固定在展馆内的自行车,环绕体验者的3 个投影屏幕上就出现了由巨大的文字和字母构筑的虚拟城市,人们可以骑车穿越曼哈顿、巴黎、阿姆斯特丹、柏林和东京,欣赏着这些奇异的城市街景;并且投影屏上的街景也会根据身处其中的体验者踩自行车的速度变化而转换视觉效果。

因此,“多元化中心体验”并不仅仅是多重心理体验,或是汉斯·莫拉维克所说的身体与意识的分离、或是抛弃身体的“抽身”状态;恰恰相反的是在“远程呈现”中的“身体”变成了双重状态,与意识抽离身体无关,而是遁入众多的身体。“远程呈现”作为一种超越我们当下极限的技术,可以将它描述为既是多元离心又是多元中心。

四、后人类的转向

“多元化中心体验”这个概念,除了作为体验中心的生物性身体,也可以将虚拟现实界面里延伸出的“身体”作为体验感知的另一个中心。[19]我们知道生物性身体是客观存在的,而虚拟化身则是身体的另一种真实开展;二者的结合正符合美国加州大学意识史系教授唐娜·哈洛薇所提出的“受控机体”概念。她诠释的“受控机体”就是“有机体与机器的混合物种”,就像虚构物的社会可以自由地创造物,这必然会打破物质与非物质、人类与有机物,人类、有机体与机器的三种疆界。

唐娜·哈洛薇进一步提出:“20 世纪末迅猛的科技风暴早已完全模糊了思想与身体、自我发展和外部设定,自然与人工及其另一些作用于机器和有机体之间的区分。”[20]

生物性身体与虚拟身体的结合从而产生具有“多元中心体验”的身体,可以被看作是一种跨界混种的“受控机体”,也可以被视作一种后人类的身体。一些后人类主义理论家认为在科技力量的影响之下,可衰老的身体器官可以与科技结合并演化成新物种,从固定不变的主体过渡到具有多元流动性的存在。[21]因此,后人类绝非单一的均质个体,他们可以通过化身转变为多元、异质的身份。

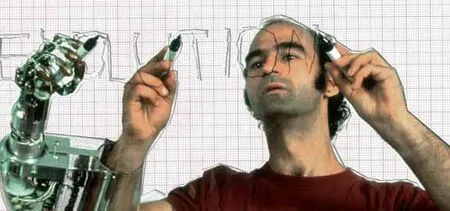

凯萨琳·海尔斯在《我们是如何变成后人类的》一文中阐释了人类向后人类的转化可视为一种具有历史偶然性和特殊性的变化,她认为这种转向包含3 个重要观点:一是信息标准样式将比物质个体重要;二是人类的身份认同意识在后人类的世界观中只是附带现象;三是后人类一出生就学会改造自己身体的技能,他们/她们视自己的身体为假体,并利用机械义体来替代原本的生物性身体。[11]第3 个观点作用于澳大利亚艺术家斯特拉克的创作是在合适不过了,从《第三只手》《延展的手臂》《外骨骼》《探索器与身体》等作品皆可体现艺术家不断积极地探寻利用机械改变人类肉身实体和身体感知、行为能力。1980 年的作品《第三只手》是当时利用机械与身体结合的典范之作。斯特拉克在自己右手手臂上安装了一只机械手臂,并通过腹部的电极控制这只机械手臂。在行为表演中,艺术家自己双手执笔,机械手也执笔共同写下“Evolution(进化)”一词(图2)。艺术家不仅利用自己与机械紧密结合重塑自我,也启迪了后人类理论家们。因为并不存在身体实体与电脑模拟之间的绝对划分。

图2 斯特拉克《第三只手》

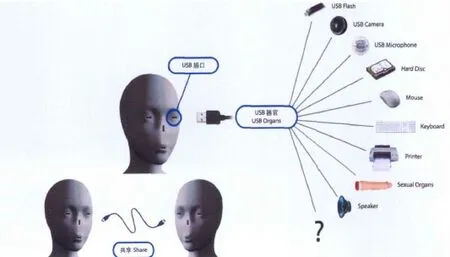

在虚拟实境和网络空间不断进化的过程中,人类的身体通过与机械的延伸也在不断演化,那么后人类就能够重新塑造自己,并成为一种与机器紧密合成的身体。中国新媒体艺术家吴珏辉施行中的一个作品就是基于对“后人类”的形塑,他设计了一个人体器官进化成USB 接口的后人类(图3),那时的人们对于通过“USB 器官”接收各种信息已感到稀松平常,或许我们最终的期盼就是自己能成为一个即插即用的万能端口。

图3 吴钰辉《延时器官》USB 器官系列作品之一设计方案图

四、结论

(一)虚拟媒介为全球人民搭建了一个交流沟通的平台

这个平台建立在新兴科技之上,它的包容性、广延性、普泛性是前所未有的。回顾半个多世纪以前,现实世界几乎还是传统媒体的一统天下。权势、金钱和知识的结合掌控了话语权。普罗大众很难参与其中,他们那一点可怜的“话语权”,仅仅局限在“街头巷尾”的狭小圈子里。曾几何时,电视、手机、网络的普及打破了少数政治、文化精英对话语权的垄断。现今,只要打开电脑,连上网络,人人都可以登上虚拟世界的平台,交朋友、谈恋爱、购物、评论时政以及揭露贪腐……把虚拟平台的各种功能发挥到了极致。我们能不承认这是人类文化史上里程碑式的跃进吗?当然,在人人参与的过程中,七嘴八舌,难免出现一些噪音、杂音以及虚假信息,但应当相信大众的辨别和纠正的能力,毋需大惊小怪,横加指责。

(二)虚拟媒体与传统媒体将在互补中共存

现今似乎有一种误解,认为有的传统纸媒被收购,以至破产,它的前景式微,可能被淘汰出局。其实,这种顾虑是没有必要的。“尺有所短,寸有所长”,虚拟媒体与传统媒体各有各的优势与不足。虚拟世界反应之便捷、参与之广延,传播之无远弗届,瞬息即至,确是传统媒体难以企及的。但传统媒体对反映对象的深入观察,细致描述,耐人寻味,发人深思,经得起“慢悦读”的推敲、咀嚼,这些长处也是虚拟媒体所不能完全具备的。如中国古典小说的“四大名著”与微博小说不可类比一样,我们对虚拟媒体与传统媒体既不能作“非此即彼”的排他性选择;也不宜取“扬此抑彼”的偏颇态度;而应把选择权交给受众,让他们“各取所需”,也就是让两种媒体互补共存。

(三)虚拟科技为人提供了无限宽广的空间

通过科技的升级将能把人们尚未被发现、被发掘的潜能,逐步地、深入地发现、发掘出来。新兴科技日新月异的进步,将把人的肢体、器官的种种潜能不断释放出来,从而使原本被迫从事的繁重劳动,变得轻松愉悦。对于“人的解放”之美好前景,我们充满期待。这里需要重申的是,任何新兴科技的采用必须是为了人,服务于人;而决非异化为危害人的力量,因而不会出现机器人消灭自然人的未来。

(四)虚拟艺术的价值取向

在虚拟的世界中,参与者确实可以天马行空地自由发挥,不计及功利、目的这些世俗的考虑;然而,虚拟艺术更是一种人性化的艺术,因此要把人的主体动因与情感导入进去,不能忽略了人的审美需要和情感需要。