在“变”与“不变”中透视人性的底色

2021-04-14童志国

童志国

第一次读孙绍振先生的《名作细读——微观分析个案研究(修订版)》,在“目录”前一页孙先生照片的下方,我看到一段话:“在语文课堂上重复学生一望而知的东西,我从中学时代对之就十分厌恶。从那时我就立志,有朝一日,我当语文教师一定要讲出学生感觉到又说不出来,或者以为是一望而知,其实是一无所知的东西来。”似乎在刹那间,我被这几句话击中了,击中我的不仅仅是孙先生遒劲的字迹,更是他一针见血的批评——语文教师“在课堂上重复学生一望而知的东西”。这说的不就是我吗?教任何小说,我就在人物、情节和环境中转圈子,罔顾文体个性特征;教古诗文只聚焦文言实虚词积累和翻译,将承载古人美妙情思的文字变成了枯燥的古诗文应试训练……想到此,我顿时如芒刺在背,汗颜不已。

从此以后,我就潜心阅读孙绍振先生的文本解读理论,先后购买了《文学文本解读学》《审美阅读十五讲》《文学创作论》《月迷津渡——古典诗词个案微观分析》《孙绍振解读经典散文》等一系列书籍。我不是一个聪明的人,但在反复阅读和仔细揣摩下,也渐渐地学会从文本的矛盾出发去阐释文本,并将孙先生的一些文本解读成果转化为教学资源,希望通过我的努力,改变语文教师课堂上面目可憎的形象,更渴望改变语文学科被学生边缘化的尴尬地位。

那么,如何通过文本解读达成一节节合格甚至优秀的语文课呢?笔者认为,在选择教学内容时,大致有四个可以作为规范和检视内容不走样的抓手:课程标准、教材单元纲要及助读系统、文体特征和这一班乃至这一个学生的学情。语文课程标准是学科的宏观目标,“立德树人”是语文教育教学的最终目的;教材单元纲要和助读系统是教材编者教学意图的显性表达,是学习一个单元总体要达成的中观目标;一个单元中的具体篇章是一类文体个性与共性的统一,在顾及共性的前提下教出“这一篇”的个性特征,就会确保教学的语文性和专业性;学情即学生学习时遇到的种种困难,要求教者遵循“以学定教”的原则,关注学生的“最近发展区”和“愤悱之处”,以确保教学的针对性和有效性,最終达到激趣、启思和贯通之目的。四个抓手中,尤以文体和学情为重。

在备教《范进中举》时,我主要从学情和文本两个方面入手,仔细搜集学情,将学生的疑问及时地整理出来并作为教学内容。在文本解读中,关注细节,前后对比;在尊重文体共性的前提下,引进小说解读的前沿理论,力求揭示文本的篇性特征,指导学生由读懂“这一篇”走向会读“这一类”。

一、学情研判

初中生尤其是毕业班的学生,学习时间紧,学习任务重,所以大部分学生都没有系统地阅读过包括四大名著在内的经典“原典”,他们读的都是经过改编或压缩的精简本,部分学生甚至只背诵经过语文教师整理出来的“名著大纲”。《范进中举》一文的出处《儒林外史》,全班40名学生无一人读过。这是真实的学情。另外不少学生反映说,读《西游记》《水浒传》带劲,而读《红楼梦》等小说无趣。这说明初中生阅读小说的兴趣点仍然是故事情节,故事情节的精彩与否,是支持他们能不能将一本书完整读下去的唯一动力。这也是真实的学情。兴趣是最好的老师,所以激发学生的阅读兴趣,教会学生阅读的方法,经由“这一篇”到阅读“这一本”,这应该是节选类名著阅读课的最终教学取向。正是从这个层面上,笔者提出了一个观点:学情是重要的教学内容。

基于学情考虑,笔者在备教《范进中举》时,先布置学生认真地将原文读五遍,每位学生至少提出三个问题,写在笔记本上并上交。笔者拟将大多数学生的共同疑问及时地开发出来作为教学内容,这是对学情的尊重,也是对“以学定教”理念的践行。我们反对那种脱离学生阅读实际的要么凌空高蹈式的人文性说教,要么紧扣陈述性语文知识不放手的工具性操作。笔者主张着眼于学生思维“现有发展区”,通过有质量的问题引导,向学生思维“最近发展区”进军。

由于学生认真阅读了文本,并在阅读中切实有真思考,所以提出的问题很有价值。在收集到的近百个问题中,排在前面的共同疑问有:①范进的名字有无特殊含义?②胡屠户一巴掌就治好了范进的疯病,这神奇的一巴掌怎么会有如此大的功效?③胡屠户对范进的态度可谓前倨后恭,那么到底哪一个才是真实的胡屠户呢?④范进年龄多大?⑤为什么没有写到范进的子女?他是没有子女,还是有子女而文本没有提及?⑥范进后来有没有继续参加科考?最终做了多大的官?⑦范进跟张静斋交往,后来有没有变坏?⑧这篇文章的主题是什么?作者对范进因中举而疯持什么态度?……在这些问题中,②指向的是作者情节安排时避开了习见的“心病害得心药医”的医术实用价值,而将一巴掌情感审美价值远大于治病的实用价值呈现出来,从而成就了经典情节。②③⑥都有着较大的教学价值,但②已有教者讨论过,所以笔者第一时间将③和⑥纳入教学内容,使之成为课堂教学的两个有机组成板块。问题④和⑦指向节选文本前后的内容,⑧则指向《儒林外史》的主旨,我们可以适当地悬置疑问,激发学生课下主动去阅读《儒林外史》,自己去找寻答案,从而将整本书阅读落在实处。

二、文本研读

《范进中举》位于统编本语文教材九年级上第六单元,是第二篇教读课文。《范进中举》节选自《儒林外史》第三回,其回目是“周学道校士拔真才 胡屠户行凶闹捷报”,节选的部分标题“范进中举”为教材编者所加,约占整回2/3篇幅,4500余字,是地地道道的一篇长文。长文如何短教是摆在教者面前的首要问题。笔者认同著名特级教师余映潮老师的观点:“让学生‘全篇散打,满课去找远不如‘选点扭打,深入品读来得精彩。”(余映潮《长文短教,妙在选点》,2012第9期《语文教学通讯》)同时《范进中举》也是《儒林外史》中的一个经典章节,经典如何常“教”常新,不重复自己,不抄袭别人,这难度就相当大了。

《儒林外史》是中国古代讽刺小说的代表作,它以写实主义笔法描绘了各类人士对于功名富贵的不同表现。鲁迅先生在《中国小说史略》中指出:“迨吴敬梓《儒林外史》出,乃秉持公心,指擿时弊,机锋所向,尤在士林;其文又戚而能谐,婉而多讽:于是小说部中乃始有足称讽刺之书。”《儒林外史》将讽刺的矛头指向了士林,“婉而多讽”是其风格,“无一贬词,而情伪毕露”是其讽刺技巧。闲斋老人在《儒林外史序》中说:“夫曰‘外史,原不自居正史之列也;曰‘儒林,迥异元虚荒渺之谈也。其书以功名富贵为一篇之骨:有心艳功名富贵而媚人下人者;有倚仗功名富贵而骄人傲人者;有假托无意功名富贵自以为高被人看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层为中流砥柱。”这一论述表明,吴敬梓自始至终以对待功名富贵的态度作为臧否人物、评论是非的标准。吴敬梓以王冕、虞博士、庄绍光等人“辞却功名富贵,品地最上一层者”为“中流砥柱”,在这些人物身上寄托了自己的道义理想;而范进、张乡绅等无疑是“倚仗功名富贵而骄人傲人者”。

拿到《范进中举》后,我反反复复地“素读”文本,认真地作批注,并及时地将自己的想法记录下来。虽然林林总总地写了近千字的批注,但仍然没有勾勒出一个较为清晰的教学思路。我一直在思考:《范进中举》最合理最大的教学价值是什么?学生要从这篇教读课文中学会怎样的阅读方法?随着“素读”次数的增加,我的思路渐渐清晰。

在教学内容的选择上,我以文体和学情作为标尺,在尊重文本文体共性特征的前提下,将学情作为重要的教学内容,不重复学生一望而知的,或者学生通过查阅资料就能轻松获取的陈述性知识,只教学生经过自己的认真思考仍不会的难懂的内容。就文体而言,《范进中举》是小说,但它不同于那些以紧张的故事情节取胜的古典小说,不太讲求人物与人物之间、人物与环境之间的尖锐冲突;相反地它所叙述的故事较为平淡,而挖掘平淡故事背后人性特点是我拟定的教学难点。

《范进中举》故事情节单一,在教学中不宜将梳理故事情节作为教学重点,学生能口头简述故事梗概即可。小说的核心是塑造人物形象,所以教学的重点应该放在人物形象的分析上。《范进中举》中胡屠户和范进谁是主要人物呢?结合小说第三回的回目“胡屠户行凶闹捷报”以及文中大量描叙胡屠户的文字来看,胡屠户显然是作者描摹的重点,所以我们先要分析胡屠户这一典型人物。同时我们不能静止地去认识胡屠户,而要将其放在动态的“变”中去考察。这里的“变”就是范进身份的前后不同:秀才变举人,从“变”处入手,我们就能揭示胡屠户内心深处的秘密——“不变”——对权力富贵的痴狂崇拜。对范进的形象分析,我们也不能仅仅局限于他“发疯”之时的言行,更要从他清醒后的言行中去发掘其深层的心态。小说中的众乡邻以及乡绅张静斋在范进中举后都有精彩的“变”的表演,有必要挑出一两处细节去指導学生欣赏,这些“变”的背后有一个共同价值取向——“不变”。

胡屠户对女婿范进前后的态度可谓天壤之别,那么到底哪一个才是真实的胡屠户?这个问题我们可以笼统地回答,前后不同的胡屠户都是真实的胡屠户,但这样的回答明显粗糙。我们需要引进小说解读理论,从学理上给学生以理性的认知,让学生能懂得“范进中举”这一情节设置的巧妙之处。笔者拟引进孙绍振先生关于小说情节功能的相关理论,让学生掌握一种判断和分析小说情节优劣的方法,并能在自己的记叙类文章写作中加以运用。孙先生认为:“总的来说,情节的功能,第一是将人物打出常规,第二是暴露人物第二(深层)心态,第三是造成人物之间的情感错位。”(孙绍振《小说解读的理论基础:打出常规和情感错位》,2016年第1期《语文建设》)“范进中举”这一情节的特有功能:将范进打出了常规,不仅暴露了范进而且也暴露了胡屠户等人的深层心态。范进的常规是什么?是屡考不中,不中屡考;胡屠户的常规是什么?是在范进面前的颐指气使,专横跋扈,动辄破口大骂。中举事件,就将范进和胡屠户推到了另一个新境界。在这个新境界中,范进和胡屠户都来不及调整自己的常规心态,结果“在常规环境中隐藏得很深的心灵奥秘暴露出来”了。范进的深层心态是对科举功名的刻骨期盼,胡屠户的深层心态是对权势的畏惧,以及色厉内荏的市侩嘴脸。从这个意义上说,前倨后恭的胡屠户不是两个人,而是一个真正的人。遗憾的是,“范进中举”的情节不具备第三个功能——“造成人物之间的情感错位”,如果吴敬梓能将范进之妻设计成一个看淡功名富贵的女子,使之与丈夫、父亲心态错位,那么这个人物的形象就光彩照人了;正是因为范进之妻与范进、胡屠户等人心态完全一致,所以这是一个扁平的人物,没有也不能给读者留下深刻的印象。

《范进中举》是教读课文,教读课文内含的教学内容就是教会学生阅读的方法。所以在教学方法的选择上,笔者采取批注式阅读法。在运用批注法教学时,我先给学生提供一个示范:对报录人提出的请范进最怕的人打范进一巴掌来治疗其疯病的几句话。批注:报录人冷静地提出治疗意见,表明当时因科举中榜而发疯并非个别事件;报录人对此见怪不怪,增强了作品的讽刺性。笔者将小说中的人物分为四类:范进、胡屠户、众乡邻和张静斋,将全班同学分为四组,每组分一类人物进行细节点评展示。运用批注阅读法点评人物是我拟定的教学重点,意在指导学生体会作者“无一贬词,而情伪毕露”的讽刺技巧。另外,《范进中举》一文涉及许多科举文化常识,笔者要求学生课下查阅资料,课堂上口头填写一个表格,以检测学生的预习效果。最后笔者考虑在教学中用拟写对联和添加修饰语的方式来加深学生对文本的理解,比如可以给胡屠户拟写一副对联等等。综上所述,我将教学思路拟为:小说写了什么——是怎样写的——这样写目的何在。

三、教学简案

(一)课前准备,动手动脑

自主预习1:认真阅读文本五遍,在自己思考有所得或有所疑之处作批注,不少于五处。

自主预习2:仔细阅读印发的小说《变色龙》,思考并能概述主人公的性格特点。

(二)解读标题,检查预习

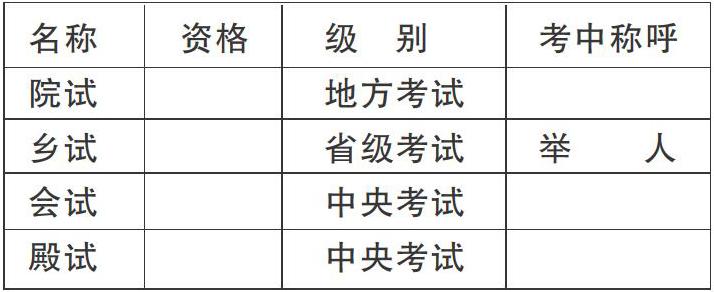

教学预备1:阅读文章标题,请问范进中举前是什么身份?中举之后又是什么身份?如果范进继续参加科考,他要参加何种考试?

教学预备2:请看投影,填写表格。

教学预备3:中举时的范进年龄多大?能说明什么问题?

学习指向:从标题入手,指导学生简单了解古代科举制度。从范进的年龄切入,让学生初步感知范进中举之前科举之路的难行,从而认同后来中举“喜极而疯”情节的合理性。

(三)梳理情节,概括内容

教学预备:节选文字共11个段落,学生能参考“何人做何事”的格式概括内容即可。

学习指向:掌握概括小说故事情节的一般方法,同时训练学生的口头表达能力。

(四)批注展示,点评人物

教学预备1:教师提供批注示范。

教学预备2:班级学生分为四组,每组点评一个(类)人物(胡屠户、范进、众乡邻和张静斋)。

教学预备:3:请在下列括号处填上修饰语,尽量能描摹出人物的心态,每处不超过6个字。

①正待烧锅做饭,只见他丈人胡屠户,手里拿着一副大肠和一瓶酒,( )走了进来。

②胡屠户上前( )道:“贤婿老爷,方才不是我敢大胆,是你老太太的主意,央我来劝你的。”

教学预备4:请给胡屠户拟写一副对联。

学习指向:运用批注法引导学生关注文本中的细节描写,旨在读懂人物,读懂作者“无一贬词,而情伪毕露”的讽刺技巧。

(五)理论导引,揭示奥秘

教学预备:范进中举前后,胡屠户对他的态度判若两人,哪一个才是真实的胡屠户?“范进中举”这一情节在塑造人物形象上有何作用?

学习指向:通过引进孙绍振先生的小说情节解读理论,指导学生初步掌握分析小说情节作用的方法,并能在写作中尝试。

(六)同类比较,拓展延伸

教学预备:范进中举后,胡屠户对他的态度来了一百八十度大转弯,说尽了恭维和奉承之言;众乡邻也前所未有地对范家热情和热心起来;素未谋面的张乡绅第一时间送钱送房,这一切都源于范进身份的改变。试着将众人的“变”与《变色龙》中奥楚蔑洛夫的“变”作一番比较,探究一下本文“变”的背后,又隐藏着怎么样的信息呢?

学习指向:这一环节指向小说主旨,其实在包括范进在内的众人“变”的背后,逗漏的信息是“不变”——对功名富贵始终如一的狂热追求,这也是《范进中举》中众多人物的人性底色。

(七)布置作业,激发兴趣

鲁迅先生说《儒林外史》“虽云长篇,颇同短制”,书中没有一个贯串首尾的中心人物。“惟全书无主干,仅驱使各种人物,行列而来,事与其俱起,亦与其去俱讫”(鲁迅语),书中的人物常常在登场数回后退场,不复出现。请课下先完整地读完范进的故事,然后发挥自己的想象,续写范进的故事。要求吻合原著中人物性格特点,字数500字以上。

四、教学片段

[片段1]下面请点评胡屠户的一组派代表发言。

学生1:我点评的是胡屠户在范进中举前后来道喜时携带的礼物:第一次是“一副大肠和一瓶酒”,第二次是“提着七八斤肉和四五千钱”,两次的礼物明显是前轻后重,为何是这样?因为范进中了举人。道喜礼物的不同,写出了胡屠户嫌贫爱富、贪婪与虚伪。

师:读书很仔细,能从胡屠户携带礼物的不同中读出他的性格,很难得。

生2:我点评的是胡屠户对范进的不同称呼。范进中举前,胡屠户骂他“现世宝穷鬼”“烂忠厚没用的人”“癞蛤蟆”,后来称呼范进“贤婿老爷”“贤婿”“老爷”“姑老爷”等,前后褒贬不同的称呼将胡屠户讨好巴结的丑恶嘴脸和盘托出。

师:这个角度好。对一个人的称呼往往体现出对这个人物情感的亲疏,胡屠户对范进的称呼前后对比,一贬一褒,活画出了胡屠户的粗鄙灵魂。

……

师:下面请点评范进的一组派代表发言。

生1:我点评的是邻居上街找到卖鸡的范进告诉他中举了,范进说的那几句话。范进认为是邻居哄他,拿自己开心,原因在于自己屡试不中,是自信不足的表现。这从侧面说明范进的可悲。

师:能从我们不太关注的几句话中,发掘出这么深刻的内容,说明你认真思考了。

生2:我点评的是范进被胡屠户一巴掌打清醒后的两句话:“我这半日昏昏沉沉,如在梦里一般。”“是了。我也记得是中的第七名。”范进得知自己中举后得了“失心疯”,人昏昏沉沉,如同做梦一般,但清醒后还清楚地记得自己中了第七名,说明范进终究忘不了功名,或者说功名富贵的思想对他影响之深。

师:这一细节确能说明科举功名对范进的影响已经深入骨髓。你的眼光很犀利。

[片段2]我们发现“范进中举”是小说核心情节,那么这个情节对塑造人物形象起到了怎样的作用?

生1:如果范进没有中举,后面胡屠户的“一巴掌”以及张乡绅送钱送房的故事,就不存在了。

师:也就是起到推动故事情节发展的作用。

生2:安排范进考中举人的情节,是为了方便后面众人的“表演”。

师:方便众人的表演一定得设置中举的情节吗?比如范进没有考中,去向张乡绅求助,结果遭其奚落,这样的情节不也很精彩吗?

生3:这样能表达作者对科举制度的批判,它深深地毒害了范进这样的读书人。

师:那么让范进终其一生都未考中,岂不是更能揭示小说主旨,表达作者对封建科举制度的批判吗?

(学生陷入沉思)

师:福建师范大学孙绍振教授对小說情节的功能有这样的观点:“情节的功能,第一是将人物打出常规,第二是暴露人物第二(深层)心态,第三是造成人物之间的情感错位。”(PPT投影呈现)“范进中举”这一情节就具备了前两个功能,首先是将范进打出了常规,由屡试不中到高中举人,其次暴露了包括范进在内的众人的深层心理——对功名富贵的渴求、对权势者奉承巴结。打出的常规可以是顺境,也可以是逆境。《鲁宾逊漂流记》中的荒岛是逆境,《项链》中丢失了项链也是逆境,范进的中举是顺境。

生4:这样就能全面地表现人物的心理。

师:对。以胡屠户为例,在范进中举前后,他对范进的态度判若两人,表面上看起来像换了一个人,其实还是那个胡屠户,但他的形象就很深刻了。

生5:这一观点有无科学依据?

师:有。在常态下,人都有荣格所说的“人格面具”,遇到突发的事变,能够迅速调整外部姿态,使心理恢复到常态。好的情节把人物推出正常的轨道,进入到一个新的情境中,使其心理来不及调整,从而暴露出平时隐藏得很深的心灵奥秘。比如,在初三的某个学生,他突然接到中科大的通知,要录取他本硕博连读,然后免费去国外留学。同学们想一想,他会怎样?

……

师:小说情节功能理论告诉我们在写记叙文时,最好能设置一些暴露人物内心秘密的情节,这样去写故事才精彩,人物才生动。另外《儒林外史》中像这样精彩的情节还有很多,请同学们课下挤出时间认真地去读一读。

五、总结反思

在这次备教《范进中举》过程中,我一直纠结的是教学内容的选择,因为教学内容择取的准确与否直接关乎课堂学习效益的高低。在提出方案、修改方案、推翻方案、提出新方案的几个轮回中,我渐渐厘清了自己的思路,以学情和文体作为选择教学内容的两大抓手,最终我将教学预案设计成五个板块。这五个教学环节,既切实指导学生涵泳文字,品读人物;又注重方法的引领,教给学生一把读懂、会读小说的钥匙,还着眼于激发学生阅读整本书的兴趣。课堂实践证明,学生的学习兴致较高、学习效益良好。

由于能力欠缺,我的教学设计定然存在这样那样的问题。课堂教学永远是一门遗憾的艺术,这让我想起巴西球王贝利的话。有记者问贝利:“在你的所有进球中,你认为哪一个踢得最精彩?”贝利不假思索地说:“下一个。”我自然无法与球王相提并论,但我希望通过坚持不懈的阅读和思考,在一个个“下一节”中不断遇见美好的自己!