又见《促织》“上于盆”

2021-04-14陈明洁

陈明洁

统编高中语文教材必修下册(2019年12月第1版)中,收入文言小说名篇《促织》,注明“选自《聊斋志异会校会注会评本》卷四(上海古籍出版社1986年版)”。作为清人蒲松龄的代表作之一,该文深邃的寓意为世所公认,故民国时就被朱自清、吕叔湘、叶圣陶合编的教材《开明文言读本》(民国三十七年开明书店出版)收入。新中国成立后,早在五十年代的语文课本中也收入了《促织》一文,八十年代起又接连为人民教育出版社、上海教育出版社及华东师范大学出版社等所出版的语文教材收入,直到最新的统编本教材继续选用此文。

这些教材中的《促织》一文,由于所据版本已经存在文字讹误,导致该文本长期以来有一处语句不通和词义无法解释的现象,即主人公成名第一次捕得一“巨身修尾,青项金翅”的促织回家后,文中所述其“上于盆而养之”。此句中的“上”字,从训诂学角度无法诠释,教材对此也避而不注,在一些译文中,对此句则笼统地译为“将它养在盆子里”,而“上”字并无着落。近三十多年来,教材的这一文本始终作“上于盆”而不予勘正,恐怕与词典中“上”字的释义不无关系。如出版于1986年的《汉语大词典》第一卷“上”字条下,有“放到;放进”这一义项(实为两种解释),而针对“放进”义,所举唯一的书证就是《聊斋志异·促织》里的“上于盆而养之”。

有了权威词典的支撑,非唯教材不作勘正,教师在教学中也据此阐发,如所见解释有:“上于盆:放在盆中。上,方位名词作动词用。”或:“上于盆:装在盆里。上,活用为动词。”甚至还有对“上”字释义大加发挥:“根据《辞海》《辞源》等辞书,‘上通‘尚,可解释为‘尊重等意思。从上文成名获得促织的不易、举家庆贺的情景来看,当然是很‘尊重地把促织装到盆中饲养起来。……‘上于盆的‘上,既有‘装之意,又有‘尊重之情。如果这样理解‘上字,那末语境、文意就全部透露出来了。”(《文言文疑难解答》,语文出版社1989年版)经此阐发,随之就有教师解释为:“上于盆:郑重地放在盆里。”或:“上于盆:装在盆里。‘上表示十分郑重。”诸如此类的解释,不仅在训诂史上无据可依,而且完全背离了作者创作《促织》的文本原意,从而与历史上相关的民俗文化情景大相径庭。

事实上,“上于盆”应是“土于盆”之误。对此,早在四十年前就有多位语文工作者提出过勘正意见。如上海大同中学的闾祥麟、韦秉衡两位老师就曾撰短文《〈促织〉中几个词句的解释》,认为:

这里的“上于盆”是“土于盆”之误,可能出于几经传抄而致误。“土”作动词用,解作“用土装在盆里”,这样就讲得通,而且也符合情理。根据何在?明代刘侗《促织志》曾论及人工饲养蟋蟀时说:“今都人能种之,留其鸣深冬。其法[土]于盆养之,生子土中……”用泥土装在盆里饲养蟋蟀,既可借以保养蟋蟀,使之适应盆居生活,又可培育蟋蟀幼虫。这与下文两句:“留待限期,以塞官责”就较为吻合了。

此文刊载于《语文学习》1979年第5期,汇编在《文言文教材疑难词句试释》总标题下,这是最早对“上于盆”提出勘正的意见。就在这篇短文下面,还有山东省诸城县函授学校樊天舒、张伟两位老师所撰补充勘正意见,举出明代刘侗《帝京景物略》卷三《胡家村》篇(以上引文中的《促织志》就是将此篇辑出改名而成),有“其法土于盆養之”句,认为“两者相较,显然‘土字用得十分自然,合情合理;而‘上字则颇为别扭,扞格难通”。尤为难能可贵的是,两位老师还通过查阅《聊斋志异》的作者手稿,在文中提出如下观点:

为什么“土”字会讹成“上”字呢?我们又查阅了东北图书馆影印之《聊斋志异》原稿(蒲氏手写本),发现这句中的“土”字,其上一横,竖左部分笔锋微露,细若蚊足;若不细心审辨,很易看成是“上”字。可见这个“上”字最初大概由于传抄之误,后来就以讹传讹,不见庐山真面目了。

这一校勘意见,其实已经触及问题的实质,即“上于盆”的“上”为什么是个讹字,除了文意扞格难通外,关键在于对蒲氏原稿中“土”字的误识,其细入微茫的探究精神,值得肯定和称扬。时隔三年,这两位老师又在《语文学习》1982年第11期发表《“土于盆而养之”的又一旁证》一文,提出新的证据如下:

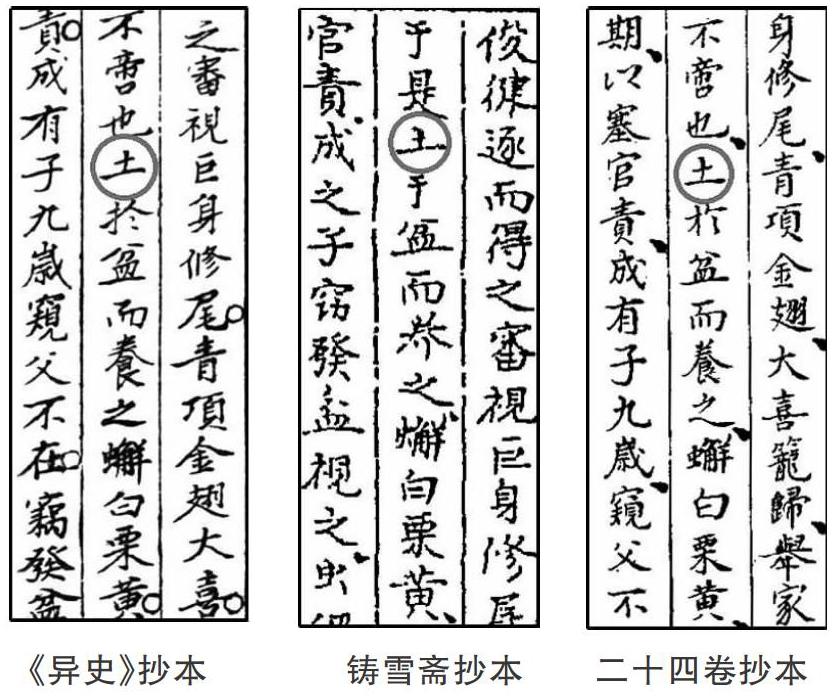

近见山东省齐鲁书社影印之《聊斋志异》二十四卷手抄本(1981年1月出版)中对此句之“上”字也写作“土”字。查此抄本全部出于一人之手笔,文中只避乾隆讳,不避以后者,可证系乾隆时所抄,与作者生活时代最近(也可能就是据原稿所抄),当可为“土于盆而养之”的“土”字的一个有力的旁证吧。特再作补述,以供教学《促织》的参考。

此后,又有一位刘志珍老师在《语文知识》1993年第11期上发表短文《以讹传讹数十年》,将这一勘正结论进行传播,以期在语文教学中正本清源,起到释疑解惑的作用。但十多年后已退休的刘老师看到高中语文教材的《促织》文中仍然是“上于盆而养之”,无奈之下撰文感叹“纠正课本上一个错字为何这么难”,发表于《语文学习》2007年第6期。

在这段时间里,还有一些学者在期刊发表的论文中也提出过类似的意见,对《促织》文本中的“上于盆”进行指误和勘正。另外,随着新发现《聊斋志异》几种早期抄本的陆续影印面世,《促织》文本应为“土于盆”的证据愈益充分,不少出版社推出《聊斋志异》新的整理本,在《促织》文中改正为“土于盆”的也已屡见不鲜。

本来,统编教材收入《促织》一文时,若再作一番系统的版本调查和取证,尤其是对蒲氏手稿本进一步详加审察鉴定,也是不难作出正确判断并对文字进行勘正的。但不知什么原因,新教材中的“上于盆”还是依然故我。或许由于以往对这一讹误的论证比较零碎且资料证据不够集中和全面,未能引起教材编者足够的重视,为此我们特将《促织》文本应作“土于盆”的主要版本证据列举于下,将蒲氏创作《促织》的资料来源予以昭示比对,并对讹作“上于盆”的本源和流变情况作一探究和梳理,亟盼能对教材的修订有所借鉴。

一、蒲氏手稿本和早期的抄本

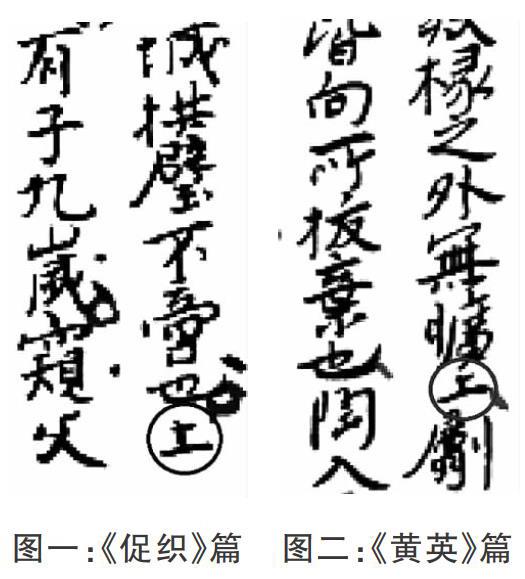

现藏于辽宁省图书馆的《聊斋志异》稿本,经鉴定为蒲松龄亲笔写定,虽仅存半部,但《促织》篇完整在其中。稿本中的“土于盆而养之”句,“土”字因承上流畅写来,位于中间一竖的左边横笔仅露起笔时微尖的一点,若不细察,极易看成是“上”字。笔者曾用放大镜察看,毫无疑问地确信是个“土”字;后来又将扫描的电子版截图后放大,无论给谁看都认为是“土”字(见图一《促织》篇)。再观察蒲氏稿本中另几处写到的“土”字,有的上一横位于竖笔两边比较明显,有的则因写得较快而跟“土于盆”的“土”类似(见图二《黄英》篇)。这个蒲氏手稿本早在1955年即由文学古籍刊行社影印出版,后又有多家出版社相继影印出版,如中华全国图书馆文献缩微复制中心(1995)、中国戏剧出版社(2001)、广陵书社(2005)、国家图书馆出版社(2012)等。此外,还有港、台的出版社据文学古籍刊行社影印本再影印出版,如南天书业公司(1969)、世界书局(1972)、鼎文书局(1978)等。最近的2018、2019两年中,沈阳出版社又接连出版了蒲氏手稿的高清扫描仿真影印本,以及在此基础上的全彩影印本,以期最大限度地保留该手稿的细节特征。这些已出版的手稿本无论哪一种,都可以见证“土于盆而养之”是蒲松龄创作《促织》时的原貌。

《聊斋志异》的早期抄本,包含《促织》篇的主要是雍正、乾隆年间所抄,如题为《异史》的雍正年间抄本,乾隆十六年(1751)历城张希杰铸雪斋抄本,以及乾隆十五年至三十年间(1750—1765)的二十四卷抄本等,《促织》文中都清楚无误地为“土于盆而养之”(见下图)。其中《异史》抄本在现存早期抄本中篇目最为齐全,文字内容最接近手稿本;铸雪斋抄本系据雍正元年济南朱氏殿春亭抄本(该本已佚)过录,而殿春亭抄本则是据蒲松龄原稿本抄录;二十四卷抄本跟蒲氏手稿本核对,其异文较之铸雪斋抄本还要少得多。这些抄本总体上都与蒲氏手稿本非常相近,其可靠性和珍贵性皆毋庸赘言。

二、创作《促织》的资料来源

《促织》一文的故事,并非完全是蒲松龄的想象,而是体现着悠久民俗文化的传承和社会历史的实景。我国古代文献中,有关促织的专书专篇就有多种,在蒲松龄之前的如宋代贾似道《促织经》,明嘉靖年间的《秋虫谱》、万历年间的《虫经》,明人袁宏道《畜促织》(后名《促织志》)及刘侗《促织志》(即《帝京景物略》中《胡家村》篇)等,都反映了有关促织的民俗文化之渊源。《促织》篇开宗明义交待故事发生的时间、缘起,即“宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间”,就有着确凿的史料佐证,如明正德、嘉靖年间皇甫录撰《皇明纪略》载:“宣庙好促织之戏,遣取之江南,其价腾贵,至十数金……”明末沈德符《万历野获编》“技艺·斗物”篇讲到“斗蟋蟀”云:“我朝宣宗最娴此戏,曾密诏苏州知府况钟进千个,一时语云:‘促织瞿瞿叫,宣德皇帝要。此语至今犹传。”这些记载,自然可视为蒲氏创作《促织》的灵感契机。但蒲氏《促织》最直接的资料来源,当借鉴自明刘侗、于奕正《帝京景物略》卷三之《胡家村》篇。将《促织》与《胡家村》两相对照,无论是有关促织的捕捉场所、捕捉人、捕捉工具、捕捉方法,还是促织品种、畜养工具、畜养方法以及试斗和斗法等的描写,都可以看出两者之间“源”与“流”的密切关系。尤其是关于畜养促织的方法,更是直接源出于《胡家村》的记述(本是记录畜养促织过冬并助其繁殖的方法),可作为蒲氏《促织》原文为“土于盆而养之”的确证。其中甚至连喂食促织的“蟹白栗黄”,也是取自于《胡家村》中交待的“食养”饲料之一。兹节录《胡家村》相关片断如下,提请语文教材编者明鉴:

促织感秋而生,其音商,其性胜,秋尽则尽。今都人能种之,留其鸣深冬。其法,土于盆养之,虫生子土中。入冬,以其土置暖炕,日水洒,绵覆之,伏五六日,土蠕蠕动;又伏七八日,子出,白如蛆然。置子蔬叶,仍洒覆之,足翅成,渐以黑,匝月则鸣,鸣细于秋,入春反僵也。

这一资料来源中的“土于盆养之”句,历来并无异议,后世反复引用也始终未见异文出现。如明末陶珽率先从《帝京景物略》中辑出《胡家村》篇,题名《促织志》,分段加小标题收入其所编《说郛续》卷四十二;清康熙间编纂大型类书《古今图书集成》,又据以编入“博物汇编·禽虫典”第一百七十五卷“蟋蟀部”。此二书中,以上这段文字冠以小标题“留”,即取文中“留其鸣深冬”之意,其中“土于盆养之”句皆清楚在列。清乾隆年间编纂《四库全书》任正总裁的于敏中,在其所撰《日下旧闻考·物产三》节录《帝京景物略》之《胡家村》片断,特加按语说明:“胡家村在永定门外,今尚产促织。”并将促织畜养和繁殖方法的那句增加一字,为“实土于盆养之”。这一字之增,也更坐实了“土”字,若写作“上”则语意悖谬,绝对是个错字。另外,清末满族文人富察敦崇所撰《燕京岁时记》中,又转引《日下旧闻考》片断,该句也作“实土于盆养之”。

三、文本讹字的本源及其流变

蒲氏《促織》中的“土于盆”究竟何时何人讹写成“上于盆”的,其源头颇值得推究一番。保存有《促织》篇的《聊斋志异》早期版本,除以上述及者外,尚有乾隆年间黄炎熙选抄本和赵起杲青柯亭首刻本。据现有史料和研究推论,知黄抄和赵刻所据为同一个底本,即来自郑方坤(荔芗)所藏的《聊斋志异》抄本。该抄本并非今仅存半部的蒲氏手稿本,而是据手稿本另行抄录的本子,姑且称之为“过录本”。从黄抄和赵刻的《促织》篇中都是作“上于盆”这一现象来看,这一文本讹字的本源很有可能就在那个“过录本”。由于这个“过录本”今已不存,所以文本讹字的源头只能归咎于黄抄和赵刻,而赵刻的责任应该更大。

赵起杲青柯亭本《聊斋志异》刻于乾隆三十年至三十一年,是蒲氏这一名著最早的刻本,其问世后对《聊斋志异》的传播所起作用甚大,后世的各种评注本、图咏本等多以此为蓝本,其本身也多次被他人翻刻或自行重刻而大量印行。正因如此,《促织》文本中的“上于盆”随着赵刻本的流传而广泛扩散,加上手稿本中的“土”字极易被认作“上”,以致这一讹误每每从专家眼底漏过。如:辽宁人民出版社1958年出版杨仁恺《聊斋志异原稿研究》一书,内有《谈〈聊斋志异〉原稿》和《〈聊斋志异〉原稿与“青柯亭”刻本校讐记略》二文,所举版本异文皆未涉及此例;特别是另有《〈聊斋志异〉原稿与“青柯亭”刻本校讐表》一文,列出两个版本所有异文,也偏偏遗漏了“土于盆”与“上于盆”的不同,显然是误识手稿中为“上”字。又如:上海古籍出版社1962年初版、1978年新版(包括此后各版)的张友鹤《聊斋志异》会校会注会评本(以下简称“三会本”),凡现存手稿本有的篇目皆据以作为底本,但在会集校勘的其他早期版本中因未及《异史》抄本和二十四卷抄本,故也误识手稿本为“上”字,且对铸雪斋抄本作“土”字未出校记。更有甚者,上海古籍出版社1979年出版铸雪斋抄本的标点排印本,书前说明称对“原抄本中个别错漏字句,径据别本更正,不出校记”,可居然将原抄本中的“土于盆”径改成了“上于盆”,以不误为误,殊为憾事。

《促织》文本的这一以讹传讹现象,也正是从七十年代末起就已逐渐得到了勘正,笔者查阅了从1979—2019年全国各出版社标点整理出版的全本《聊斋志异》,有近五十种该书中的《促织》篇都已勘正为“土于盆而养之”;在一些选本和节录《促织》的书中,也已有半数以上在文中校正为“土”字。当今学界对《聊斋志异》进行全面校注和集评的整理研究专著中,影响较大的除“三会本”外,尚有任笃行《全校会注集评聊斋志异》(人民文学出版社2016年修订版)、朱其铠等《全本新注聊斋志异》(人民文学出版社1989年版)及马瑞芳《重校评批聊斋志异》(河北教育出版社2008年版)等,除了“三会本”在《促织》篇中沿用误字,其他无一例外都已校正为“土于盆”。

综合以上三个方面的阐述,事实已非常清楚:蒲松龄创作的《促织》中,本写作“土于盆而养之”句,被误识成“上于盆而养之”,这一讹误业已为越来越多的人所认识,并在新整理出版的《聊斋志异》中得到纠正。因而,长期以来语文教材的文本中沿袭旧本的讹误,也理应予以勘正。虽然仅涉一字之误,但事关学生对汉语词汇和语言规律的认识,从建构语言素养角度来说其重要性也不可小觑。特别是统编本教材涵盖全国,远比以往任何一种教材影响更大。在大力提倡整本书阅读的今天,《聊斋志异》也被列入与统编语文教材配套的名著阅读书目,当学生读到该书另一《跳神》篇时,对文中所述“堂中肉于案,酒于盆,甚设几上”几句,在如何理解“肉于案”和“酒于盆”的词句解释上,若能联想到《促织》篇的“土于盆”,则对“肉”“酒”“土”这一词类活用的语言现象想必更容易做到触类旁通,从而更有助于对文言文语言规律的掌握。况且,近见《聊斋志异》被收入两部与语文教学密切相关的大型丛书,一为人民教育出版社出版由温儒敏、王本华主编的“名著阅读课程化丛书”,另一为人民文学出版社出版的“教育部统编《语文》推荐阅读丛书”,而其中的《促织》篇都已是勘正后的“土于盆”,统编教材若仍沿袭旧误作“上于盆”,岂非陷学生于无所适从之境地?