初中化学教学中的教材片段重构*

2021-04-14荣凤贤

摘 要 教师以课标为依据,结合学生及教学实际需求,对教材内容适度增删、重组、调整及加工,可以做到对教材内容的优化处理,从而实现教材内容向教学内容更好转化。以人教版九年级《化学》上册中四个教学实例,阐述了实际教学中进行教材片段重构的具体策略。

关键词 初中化学 教材分析 教材片段重构

教材是最重要也是最基本的教学资源,它汇集了优秀的研究成果和前沿的教学理念,吸收了专家和学者们的智慧,蕴含着先进的教学方法和教学模式,发挥着“信息源功能”“结构化功能”和“指导性功能”[1]。教材对知识的呈现是静态的,而学生的发展是动态的;教材的知识结构整齐划一,而学生的实际需要则多种多样;教材常将学习方法隐藏于教学内容之中,而学生却希望得到具体明确的指导。面对教材的种种局限,教学中教师要依据课程内容的阶段性、发展性和学生的可接受性,尊重化学概念的生长性、定量表征的价值性、性质与结构的相依性、化学史实的线索性,对教材进行二度开发重构,为学生终身学习的发展奠定良好的学科素养。

一、利用双向转化思维,重构教材实例

化学是从宏观和微观两个维度研究物质的一门科学,因此,宏观着眼-微观分析-符号表征是化学陈述性知识的认知方式[2],也是化学学科素养维度之一。初中化学对“物质构成的奥秘”主题学习中,只有将宏观的物质特性与其微觀构成关联起来,才符合学生认知发展的学习过程。利用宏、微观结合思想从两个维度来认识和分析化学物质和化学问题,当面对闻得到、看得见、摸得着、可测量的生活事实和化学现象时,能够条件反射地思考宏观现象背后的微观本质,能够用原子的、分子的、离子的和结构的观念知识,对化学现象进行合理解释。反之,当面对物质的微观结构时,能够有意识地猜想和预测物质可能具有的宏观性质,这便形成一条双向转化思维的回路。

现行人教版教材九年级上册48页第一自然段对“物质由微观粒子构成”采用陈述式引入三个生活中的经验实例:走过花圃会闻到香味;湿的衣服经过晾晒就会变干;糖块放到水里会逐渐“消失”,而水却有了甜味。教材虽然沿着学生熟悉的典型生活经验的路径出发[3],引导学生思考和讨论能够证明微观粒子运动的常见现象,导入教学内容。但是,审视三个实例涉及到的物质后发现,其微粒都是由分子构成的,没有对“微观粒子”概念的生长性留有余地,学生会误认为构成物质的微粒只有分子,对后续学习微粒的多样性没有埋下伏笔。基于此,教师在教学中不妨突破教材提供的三个实例进行重构,调整为:湿的衣服经过晾晒就会变干;水银温度计遇热水银柱上升;食盐放到水里会逐渐“消失”,而水却有了咸味。调整后三个实例中涉及到的物质分别是“水、水银、食盐”,构成这三种物质的微粒则分别是“水分子、汞原子、钠离子和氯离子”。这样对教材实例进行重构,更有利于体现宏、微观结合的初中化学核心素养的学科特征。具体呈现方式见图1。

利用双向转化思维,教学内容实现了前后连贯。学生既能在初学时认识到构成物质的微粒性,也能为后续的学习提供“前概念”,由构成物质的“微粒性”认识到构成物质微粒的“多样性”,从而可以提升学生的高阶思维能力。

二、设计学习框图,重构辅助实验

化学的发展既经历了从宏观到微观,也经历了从定性到定量。任何化学现象或事实背后都存在数量关系[4]。生产生活、化学科研和化学实验中都普遍存在着需要从定量的角度去解决化学问题。定量观是一种重要的化学学科思想[5]。

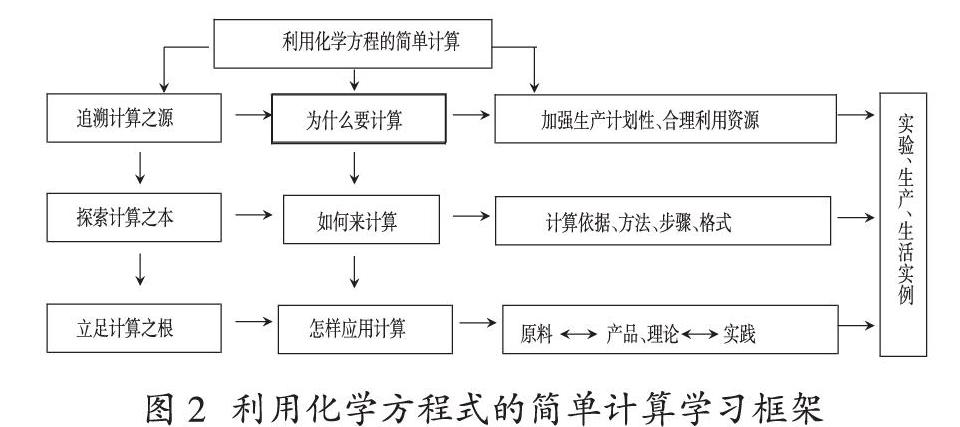

现行人教版教材有关定量思想分散渗透在多个章节。例如空气中氧气含量测定,物质构成的奥秘中相对原子(分子)质量,自然界中水的组成,利用化学方程式的简单计算,溶液的浓度,常见溶液中的酸碱度等。由于教材安排比较分散,很多初中化学教师对定量教学的意识不高,对这个内容的处理也常当作孤立的知识来教学,不能从定性层面上升到定量层面。为此,笔者设计了学习框图(见图2),意在通过利用化学方程式的简单计算,从反应物、生成物的质量关系来研究物质的化学变化,从而为生产实践中控制投料、产出提供理论依据。

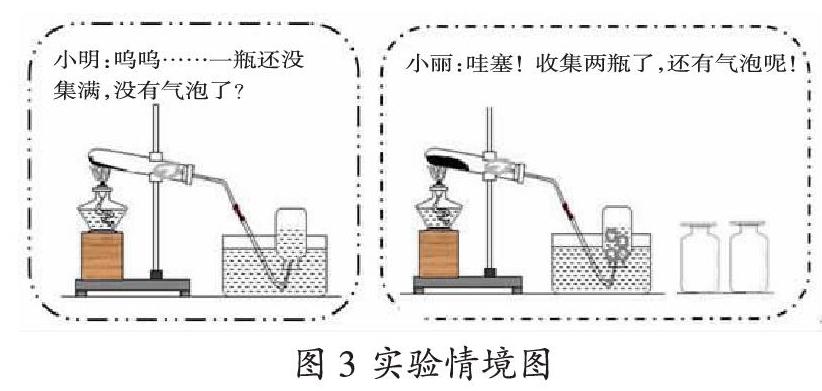

依据图2,教师需要在“为什么要计算”这一环节上下功夫,重构教材内容。从实际需要出发,可以创设一个与教材例题相匹配的实验情境(见图3)。实验课上,老师要每组同学用高锰酸钾各制取一瓶氧气,出现了图3所示两种情况,由此引出问题:

(1)实验中出现图3现象的原因是什么?

(2)理论上至少应该取用多少药品才能既满足实验要求,又不浪费药品?

(3)依据质量守恒定律,高锰酸钾和氧气之间存在怎样的质量关系?

(4)如果已知高锰酸钾的质量,那么如何计算出氧气的质量?

(5)假设情境中集气瓶的容积为200毫升,200毫升这个量能否直接代入方程式进行计算?

从定性到定量,不仅能让学生明白在化学中“为什么要计算”,还能引导学生步入“怎样来计算”的学习过程,将知识、知识生成的方法和化学观念有机结合起来,形成化学定量观,能有效增进教学效果。

三、立足微观结构,重构教学情境

“性构相依”思想是中学化学一个重要的学科思想。物质的“性构相依”思想,是指研究和学习化学过程中形成的有关物质的组成、结构和性质之间相互联系的思想观念。物质的组成和结构共同决定物质的性质,物质的性质又反映了物质的组成和结构。教学中,首先要抓住“结构”这个关键,让学生明确结构的层次性(见图4)。

初中化学教学中涉及性构相依思想的内容有三个方面:原子结构与元素、物质的性质;物质的组成、结构与物质的性质;分子及分子间的结构与物质的性质。这些内容几乎贯穿于化学教材全册,而“性构相依”思想则“隐藏”在了各个知识点之后,既分散又“隐性”,不利于突出“性构相依”思想的重要性。因此,教师需要用统摄的思路组织学生对物质性质的学习,并把隐性的“性构相依”思想显性地传递给学生。

以单质碳的结构和化学性质为例,人教版教材九年级上册110页关于单质碳的化学性质是用两个自然段开篇的。由我国古代字画能够保存很长时间而不褪色,引出在常温下碳的化学性质不活泼。继而提出:如果温度升高,碳的活泼性又如何呢?由此引出碳与氧气的反应、碳与某些氧化物的反应。教材100余字的介绍,旨在引出碳的稳定性、可燃性和还原性。碳的可燃性和还原性都用实验做支撑,而常温下碳具有稳定性的原因是由现象推知而得。对于结构决定性质的微观阐释,教材并未体现。教学中,教师不妨尝试另辟蹊径,对教材进行重构,设置“金刚石失踪案和钱南破案”的教学情境[6]:17世纪40年代,意大利佛罗伦萨科学院的院士用放大镜观察研究一小颗已经被学院珍藏几百年的金刚石。当金刚石所处的位置与凸透镜的焦点吻合时,金刚石竟然不翼而飞了。后来英国化学家钱南,将金刚石放进充满氧气的密闭容器中燃烧,反应结束后,测定密闭容器中的气体成分竟然是常见的二氧化碳。而且进一步测出,密闭容器里二氧化碳中碳元素的质量等于金刚石的质量。从单质碳的多维度问题情境出发,进行情境信息检索(见图5),可以将碳的化学性质体系化地凝聚在一个事件上。此时向学生明确指出:单质碳保存时间长,常温下具有稳定性,是由其结构决定的。碳原子最外层电子数为4,使得它既不容易得到4个电子,也不容易失去4个电子,因此单质碳在常温下具有稳定性。但这种稳定是相对的,当温度升高时,其化学性质会变得活泼,具有了可燃性和还原性。

基于物质的微观结构,结合故事情境,以问题驱动教学,引导学生从“掌握作为一种知识的化学”转移到“理解一种思维方式的化学”,有助于落实物质“性构相依”的学科思想,也在一定程度上解决了教学内容碎片化的问题。

四、整合探究历程,重构教材内容

化学史实是化学学科孕育、产生和发展过程中的动态演变过程的相关史料和事实。《义务教育化学课程标准(2011年版)》在课程设计思路中指出,为了充分调动学生学习的主观能动性,教师可利用化学史料素材贯穿课堂全程[7]。在化学课堂教学中,贯穿一些化学史实,能引导学生追踪化学发展的轨迹,传递化学家宝贵的科学精神,能增强学生崇尚科学、主动求知的愿望。这就要求教师关注和利用化学史实教学资源,对教材中分散的化学史实进行合理整合,对隐性的化学史实进行挖掘使之显性化,对单一的史实资料进行适当补充、完善,形成一条清晰的化学史实生成的明线。

第四单元课题3“水的组成”,现行人教版教材九年级上册79页教材原文内容:在很长一段时间内,水曾被看作是一种“元素”。直到18世纪末,人们通过对水的生成和分解实验的研究,才最终认识了水的组成。教材引入的史实比较潜在、隐性、简要、跨度大,意在不冲淡本课题的主体知识——水的组成。但对学生而言,对“水的組成”的来龙去脉不得而知。教学时不妨这样重构内容,将水曾被看作是一种“元素”的古代五行说——普利斯特里打破水是一种元素——卡文迪许得出水有固定组成——拉瓦锡确定水是一种化合物,整合形成一条化学史实线索(见图6),融为一体呈现给学生。

整堂课以史实为线索,以实验为证据,让学生参与到了化学知识的发展过程,体验了科学发展的曲折,同时体验到概念定理、解决问题的思想方法从来不是“一步到位”和“天外来客”,既还原了“先立后破,不立不破”的科学探究历程和科学家不畏艰难、敢于质疑、敢于挑战权威的科学品质,也培养了学生的创新精神和实践能力。

参考文献

[1] 钟启泉.“优化教材”——教师专业成长的标尺[J].上海教育科研,2008(01):9.

[2] 王云生.王云生的化学教学主张[M].北京:中国轻工业出版社,2014:117.

[3] 韦志榕,等.义务教育教科书(人教社)《教师培训手册》化学(九年级)[M].北京:人民教育出版社,2014:30.

[4] 吴晗清,陈萍,董素静.化学实验中学生“定量”概念的建构[J].化学教育,2017(07):71 .

[5] 罗月旺,李珍.初中化学定量观的内涵及其教学价值[J].化学教与学,2016(08):22.

[6] 荣凤贤.基于多维度问题情境教学模式的课例研究——“单质碳的化学性质“教学设计[J].中学化学教学参考,2016(18):22-24.

[7] 肖川,邹海龙,明海.义务教育化学课程标准(2011年版)解读[M].武汉:湖南教育出版,2011:100-101.

【责任编辑 郭振玲】