“教学做合一”,为学生搭建思维的支架

2021-04-13何美炜

何美炜

陶行知先生在《教学做合一》中写道:“教学做是一件事,不是三件事。我们要在做上教,在做上学。”“不在做上用功夫,教固不成为教,学也不成为学。”

陶先生的话没有玄虚的概念,把要做什么、怎么做讲得清清楚楚,这是真教育。我结合自己《千人糕》的教学实践,谈谈“教学做合一”的教学实践收获及反思。

《千人糕》是统编本二年级下册的一篇以“关爱”为主题的课文。我在该文的教学目标中指出:(1)能借助图画说出米糕是经过劳动才做成的。(2)能联系自己的生活,举例说说劳动成果的来之不易。内容上借助“思维导图”引领,形式上通过小组合作学习作为实现这两个目标的主要手段,并發挥文本“例子”的价值,进行迁移运用,为学生语文学习搭建起一座思维的支架,体现“教学做合一”的理念。

一、借助课文《千人糕》,思维导图齐绘制

“先生拿做来教,乃是真教。”

是的,教师站在学生的立场上,做给学生看,这是真教。

《千人糕》是一篇具有教育意义的小故事。课文通过一对父子的对话,说明了一块普通的糕点是很多人智慧与汗水的结晶。千人糕的制作涉及许多人的辛勤劳动,对于二年级的学生来说,一时可能很难讲清楚。

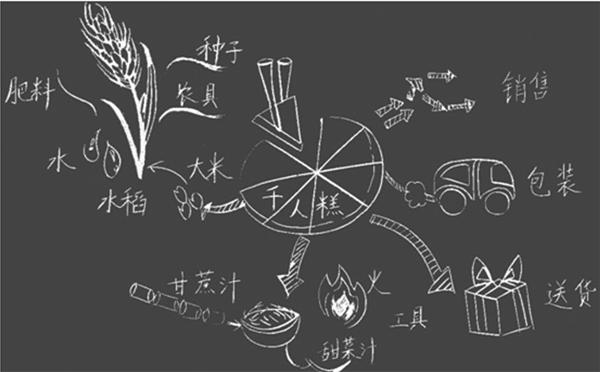

课文有两幅插图,连接起来可以看出米糕能“摆在面前”的整个过程。第一幅插图有稻米、种子、插秧、甜菜、甘蔗、熬糖,展现了制作米糕的主要材料“米”和“糖”是怎么来的。第二幅插图展现了米糕制作、包装、运输、销售的劳动过程。通过两幅插图,学生可以很直观地感受米糕制作的每一个环节、每一道工序。我借助文本和插图,让学生分别思考:“千人糕是怎么做成的?”“糖是怎么来的?”“熬糖需要哪些工具?是怎样熬的?”“我们能吃上一块米糕,还需要哪些劳动?”用形象的板书形成思维导图,它帮助学生更清晰地读懂米糕制作需要经过的劳动。再问:“如果我们要继续往下画这幅思维导图,应该添一些什么内容呢?”引导学生拓展制作米糕还需要哪些劳动,相机补充思维导图。思维导图的呈现,使学生轻轻松松且脉络清晰地说出千人糕是经过哪些劳动做成的。

二、小组合作共探究,搭建平台选代言

“学生拿做来学,方是实学。”

文本只是一个“例子”,教师要带领学生深入到课文文本语言中,让学生感受语言,熟悉语言,理解语言,借鉴语言。我先借助文本和插图形成思维导图,让学生“自己跟作品打交道”,再利用课文这个“例子”指导方法、策略,“以学定教,顺学而导”,使文本发挥最大的辐射效果和影响作用,努力实现“例子”的增值。

千人糕,看似平平常常,可是它经过了很多很多人的劳动,才摆到我们面前,是很多人的劳动造就了它。生活中,很多像米糕这样看似平平常常的东西,都凝聚着无数人的劳动与心血,比如,我们穿的衣服、用的文具等。

我让小组探究,选择一件物品,合力借助绘制思维导图来形象、清晰地表达。一个班50人,4人或6人一组,共分成了12组。每个小组发一张A4纸,最终推荐一位小组代言人负责全班讲解。

小组合作不能变成一言堂,变成组内活跃学生的天下。我要求每名学生都有语言表达的机会。我提出了这样的学习要求:小组长安排组员依次说给其他组员听。小组成员模仿文中语言,将自己课前所准备的生活用品资料,在脑海中形成思维导图,分别口头向组员讲述。组员倾听时要求:一人讲,众人听,眼睛盯着看。讲解的组员需离开位置,站着进行。在自由尽情表达的基础上,组员自我推荐或小组内推选出代表本组水平的同学做代言人,其他组员再合力绘制思维导图,配合讲解。整个流程,事事有人做,人人有事做。

我巡视各小组,对组员讲解、执笔绘制、推选代言等参与其中,进行相机指导,营造合作氛围,避免组员产生合作内容无关的交流,提高小组合作效率。

三、聚焦方法巧引路,自由表达秀精彩

陶先生深信小孩子是有能力的,即使差一点,也可以去锻炼,本领是锻炼出来的。为了使有特殊才能者的幼苗不致枯萎,陶先生认为“我们就要顺着他这种天然的特性,加以极相当的辅助和引导,使他一天进步似一天……”

一个小组选择了羊毛衫,绘制了羊毛的来源,设计的过程,销售的渠道。我建议他们再考虑加入“编织缝纫”制成成品衣的环节,充实了羊毛衫“出产”的过程。另一个小组派代表练习讲解,直盯着思维导图纸,我指导他要与组员眼神交流,语言互动,加上“你们知道铅笔要想写出清楚的字,笔芯铅还需要经历上油锅下冰水吗?”一下子吸引了听众的注意力。

让我惊喜的是,运用思维导图训练学生语言表达、提高沟通能力的同时,学生们在不断追溯用品制作的过程中,逐渐明白他们口中的衣服、铅笔、纸张、面条等都已拥有了共同的名字“千人衣”“千人笔”“千人纸”“千人面”……

“一张张白纸的背后有无数棵大树被砍掉,我们要保护树木,保护大自然。”“成千上万人的劳动才制造出了铅笔,我以前丢了铅笔从来不可惜,今后我要学会爱惜。”“我们要感谢付出辛勤劳动的人们。”……

环保行为、爱惜用品、感恩他人等意识在没有经过任何说教的情况下,学生们已自发产生。“随风潜入夜,润物细无声”,这不就是陶先生所追求的“教学做合一”的境界吗!

四、活用导图悟技巧,共享成果促迁移

“不在做上用功夫,教固不成为教,学也不成为学。”因此,要想达到真教、真学,还要在“做”上下功夫,能“真用”。

班上一位学生的妈妈经营“江南茶庄”。初春时节,她总要到江南收茶,呆上半个月左右。走进茶园,采茶、炒茶、选茶、包装,与茶农亲密接触。为保证所收茶叶的品质,她会全程参与茶叶出产的整个过程。她用手机随时记录下这一切,回到南通与孩子分享,也让孩子体会每一片茶叶的来之不易。

不想,这位学生竟然用上思维导图,将妈妈讲述的过程绘制出来,带到学校。我感到十分惊喜,特地在语文课上邀请她为大家讲解茶叶的制作过程。生动的制茶场景,辛苦的产茶过程,在思维导图的引领下,在她娓娓动听的讲述中,师生如亲临茶园,经历了一次“观茶”之旅。

尝到了思维导图的甜头后,教学《“贝”的故事》,我示范板书了本课的思维导图后,再次布置同样的作业:“许多汉字都有它们自己的故事,我们还像上次学习《千人糕》一样,读一读《汉字的故事》,绘制思维导图,每组选一位‘文化小使者给大家讲述汉字的故事。”学生们异常兴奋,有几位竟然激动得拍起了桌子。那次深刻的合作体验,如此奇妙地在学生身上发生了质的变化,变成了一种对合作的期待,对展示的渴望,对求知的浓厚兴趣。

《“贝”的故事》思维导图:

学生借阅或购买了各种版本的《汉字的故事》阅读起来,再次利用思维导图来配合讲解中国汉字的故事,感受中华文化,体验了作为文明古国中国人的自豪。

从“千人糕”到“千人笔、千人衣、千人茶……”,从“贝”的故事到“水、草、龙、伞……”的故事,一张张思维导图在学生们脑海中形成,一棵棵大树便在这万物生长的季节里拼命伸展着手臂,向上,再向上,每一根向上延伸的枝条上都有一片片嫩绿嫩绿的新叶,每一片叶子向我们传递着同样的信息:我要成长!

教学成长路上,沐浴着行知思想的雨露,我用心尝试,努力为学生学习语文搭建一座思维的支架,收获着育人的喜悦,教着,学着,做着,一张思维导图导出了一片新天地。

(作者单位:江苏南通师范学校第三附属小学)

责任编辑 张 艳