中西医结合治疗帕金森共病抑郁34例临床观察

2021-04-13安永辉

王 磊 安永辉

1.河南省建筑医院中西医结合内科,河南 郑州 45000;2.郑州市第六人民医院中西医结合感染科,河南 郑州 45000

帕金森病是一种以静止性震颤、肌肉强直和运动迟缓为主要特征的慢性进展性神经系统退行性病变,除上述运动特征外,抑郁、消化道症状和睡眠障碍作为其非运动特征同样影响着病情进程和预后[1-2],尤其共病抑郁可加速运动障碍、增加临床治疗难度,使致残率倍增,倍受临床关注[3]。现代医学对于帕金森病共病抑郁的治疗仍以抗震颤麻痹联合抗抑郁药物等对症干预为主,此类药物虽能控制临床症状、改善患者生活质量,但长期服用所引发的药物不良反应和耐受性随之升高,影响临床疗效[4]。近年来有关中医干预帕金森病共病抑郁的临床优势被不断肯定[5];虽然相关文献报道甚多,但角度不同,尚未形成标准化的治疗方案得以推广使用。本研究结合中医理论对帕金森病共病抑郁的认知,以固本开郁法作为基本原则并运用其中,观察中西医结合治疗该病的效果,现报告如下。

1 资料与方法

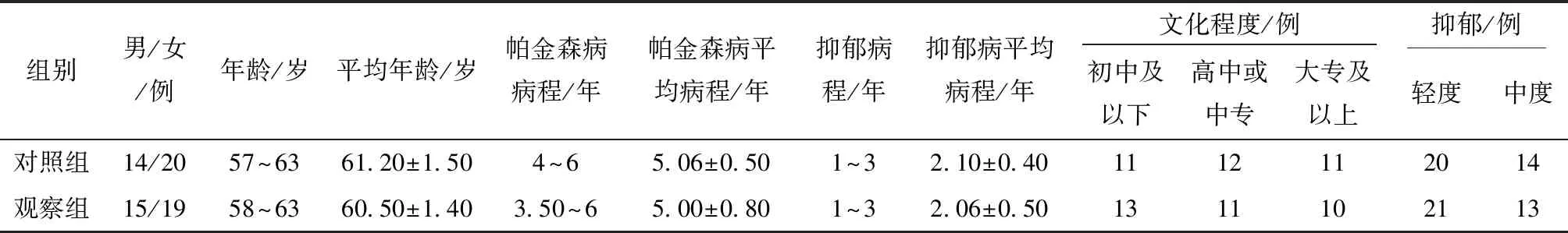

1.1 一般资料 选取河南省建筑医院2018年3月至2020年2月帕金森病共病抑郁对象68例,按照就诊先后顺序,采用单双号法将纳入对象分为对照组和观察组各34例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

1.2 诊断标准 帕金森病诊断:符合《中国帕金森病诊断标准(2016版)》[6]:缓慢起病;具有静止性震颤、强直、运动减少3项中至少2项;左旋多巴治疗有效,应用多年后出现症状波动和运动障碍。抑郁诊断:参考《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-III)》[7],汉密尔顿抑郁量表评分≥7分。

表1 两组一般资料比较表

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:符合帕金森病共病抑郁诊断标准;已接受抗帕金森病药物治疗且剂量保持稳定1个月以上;纳入对象资料完善且自愿参加研究。排除标准:既往存在器质性精神异常或精神活性物质或非成瘾物质引起的抑郁;合并认知障碍、精神疾病、肿瘤、慢性消耗性疾病、内分泌疾病病史;严重异动症的帕金森、癫痫疾病。

1.4 方法 两组均采取多巴丝肼片(商品名:美多芭,上海罗氏制药有限公司,国药准字H10930198,规格0.25 g/片)抗帕金森治疗,125~250 mg/次、2~3次/d,同时根据患者病情变化随时调整多巴丝肼剂量。在此基础上,对照组采用盐酸帕罗西汀片(商品名:赛乐特,中美天津史克制药有限公司,国药准字H10950043,规格20 mg/片)抗抑郁,20 mg/d,1次/d,连续8周。观察组采用盐酸帕罗西汀片联合固本开郁法治疗。固本开郁法用药:熟地30 g,山萸肉15 g,茯苓15 g,当归12 g,白芍 10 g,蝉蜕6 g,僵蚕10 g,柴胡12 g,牡丹皮12 g,川芎15 g,香附10 g,炙甘草6 g。水煎服,每日1剂,早晚温服,连续8周。

1.5 观察指标 治疗前后两组帕金森症状、抑郁症状和用药期间不良事件发生率及治疗结束后随访半年的生存质量。帕金森病症状评分:参考帕金森病统一评分量表(UPDRS)[6],共4方面内容,42个条目,涵盖精神、行为、情绪和日常生活活动、运动检查及治疗并发症,总分0~199分,评分越高说明患者帕金森病情愈发严重。抑郁症状评分:参考《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-III)》[7],共7方面内容,其中焦虑/躯体化(5项)、体重(1项)、认知障碍(6项)、日夜变化(1项)、阻滞(4项)、睡眠障碍(3项)和绝望感(3项),每项0~3分。评分越高说明抑郁症状越严重,轻度抑郁:7~17分,中度抑郁:18~24分,重度抑郁:>24分。生存质量评分:参考《慢性病患者生命质量测评与应用》[8],并结合患者客观生活质量、结合其主观生活满意度评定,共4个方面,涉及躯体功能(7个方面)、心理功能(6个方面)、社会功能(3个方面)、物质功能状态(8个方面)及1个总体生活质量因子,每项评分26~100分,评分越高提示生存质量越高。用药期间不良事件评分:参考治疗副反应量表(TESS)[9],共6方面内容,涵盖神经系统(4项)、心血管系统(5项)、植物神经系统(8项)、行为毒性(7项)、实验室检查(3项)及其他(8项),分别按照反应的严重程度(0~4分)、处理方式(0~6分)及与药物的相关性(1~5分)予以评分,评分越高说明用药期间不良事件越严重。

1.6 疗效判定 帕金森病:参考《帕金森病中西医治疗》[10]:基本治愈:UPDRS减分率>50%;显著进步:UPDRS减分率20%~49%;进步:UPDRS减分率1%~19%;无效:UPDRS减分率<1%。UPDRS减分率=(治疗前UPDRS评分-治疗后UPDRS评分)/治疗前UPDRS评分×100%。抑郁:参考《精神科评定量表手册》[11]:临床痊愈:HAMD-17减分率≥75%;显效:HAMD-17减分率50%~74%;有效:HAMD-17减分率25%~49%;无效:HAMD-17减分率<25%。HAMD-17减分率=(治疗前HAMD-17评分-治疗后HAMD-17评分)/治疗前HAMD-17评分×100%。

2 结果

2.1 两组生存质量 治疗前,两组躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态及总体生活质量评分分别比较(P>0.05);治疗结束后随访半年相比治疗前,两组躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态及总体生活质量评分均升高,且随访半年对照组躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活状态及总体生活质量评分均低于观察组(P<0.05)。见表2。

表2 两组生存质量比较 (n=34,分,

2.3 两组用药期间TESS评分 治疗4周、8周,对照组TESS评分均高于观察组(P<0.05)。见表3。

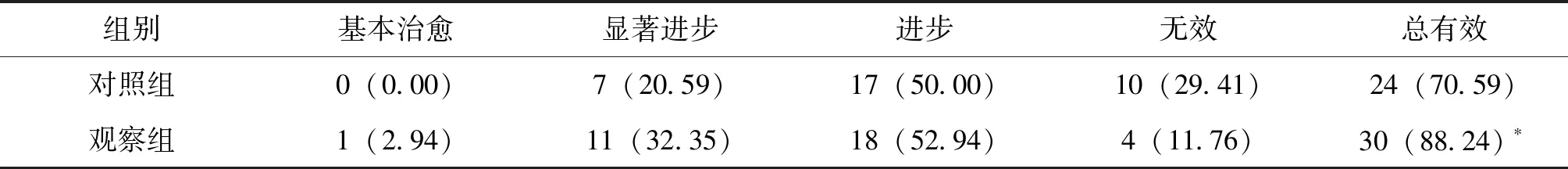

2.4 两组帕金森病共病抑郁治疗效果 对照组治疗帕金森病共病抑郁总有效率均低于观察组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4、5。

表3 两组用药期间TESS评分比较 (分,

表4 两组帕金森病治疗效果比较 [例(%)]

表5 两组抑郁治疗效果比较 [例(%)]

3 讨论

本研究在中医学整体观念指导下,以“固本开郁法”为手段,通过“益肾固本以涵肝木之风、疏肝理气以开肝木之郁、活血通络以御外来之毒”,从而实现帕金森病共病抑郁治疗中的“减毒增效”目标,结果显示该方法能有效改善此类患者帕金森病共病抑郁症状且在提升患者生活质量方面优势显著,可见以“固本开郁”为原则,联合用药有助于增加西药抗帕金森病共病抑郁治疗的叠加效应,实现高质量的生存状态。并且用药期间TESS评分显示采用“固本开郁法”能有效控制多巴丝肼、帕罗西汀药物的毒副反应事件,保证用药安全,有助于提高用药依从性。多巴丝肼是左旋多巴、苄丝肼的复合制剂,其中左旋多巴作为多巴胺的前体物质能经相关酶作用转化为多巴胺;苄丝肼则能抑制左旋多巴的外周脱羧作用,提升血液中左旋多巴进入脑组织含量、降低外周血中多巴胺含量,因此多巴丝肼被临床视为治疗帕金森病的“黄金”药物[12]。而盐酸帕罗西汀能通过抑制突触前膜对5-羟色胺的再吸收而利于增加突触间隙5-羟色胺含量,对改善抑郁症状效果显著[13]。

中医虽无帕金森病共病抑郁之病名记载,但按照临床表现可将其归为“颤证”、“郁证”共病范畴。中医认为对于颤证伴郁证的发生与肝肾二脏密切相关,其中肾为肝之母、肝为藏血之地,由此肾为本、肝为标,肝肾相关、乙癸同源,精血可互化[14];肾精不足易致肝血亏虚,而肝体阴用阳,肝体失养可致肝“用阳”乏力而引起肝用失司,诱发肝风内动、肝失疏泄等病理性改变,前者可引起肢体震颤不能自主等“颤证”表现,后者可致肝失条达、气机不利而诱发情志不舒;分而言之,颤证共病郁证为“肝阴”不足、“用阳”障碍,而郁证为颤证之变证[15]。另外,对于多巴丝肼、帕罗西汀药物所带来的恶心、头昏等副作用,中医将其归为“毒邪”范畴,结合颤证伴郁证发生的中医机制,此“毒邪”仍与“肝阴”不足及“用阳”障碍密切相关,“用阳”障碍可致气机升降不利、气不周流而不利于循环代谢,易致“毒邪”缠绵而难以排出。根据上述中医理论认知及“肝肾同源”学说,治则当以固肾本滋肾阴以充“肝阴”之不足而改善“用阳”障碍,从而达到熄肝木之风而止“颤证”之动、疏肝木之气而开“郁证”之滞、活肝木之路而解“毒邪”之扰。方中采用熟地、山萸肉以补益肝肾、益精填髓而培元固本为君药,白芍养肝血、滋肝阴、柔肝气,蝉蜕和炒僵蚕熄风止颤,柴胡疏肝理气共为臣药,当归补血活血而濡养筋脉,茯苓健脾利水,香附理气解郁,丹皮清泄相火,川芎行气活血共为佐药,甘草为使药,全方固本、止颤、解郁并行,紧扣病机,效如桴鼓[16]。且现代药理表明地黄、山萸肉具有保护脑内黑质多巴胺神经元、提升血中谷胱甘肽过氧化物酶活性、抑制脂质过氧化等作用[17],而柴胡中的柴胡皂苷A、D等有效成分存在显著的抗抑郁活性[18],香附所含的香附醇可有效改善大脑额叶皮质5-羟色胺和多巴胺含量等[19]。

综上所述,中西医结合治疗可使帕金森病共病抑郁收效确切且安全可靠,值得进一步深入研究。