基于逻辑思维培养的初中科学物理教学策略

2021-04-13戴君丽

戴君丽

【摘要】在公式、概念、基本原理都掌握了之后,很多同学依然是无从下手使用它们来解决问题。帮助学生建立逻辑关系,使用逻辑思维来解决问题是当务之急。因此,在日常教学中不断渗透严谨的逻辑思维推导能力是我重点研究的方向。本文从将程序性知识步骤化、书写推导过程、训练发散思维三个方面来阐述如何培养逻辑思维。

【关键词】逻辑思维 步骤化 文字推导 发散

【中图分类号】G633.98 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2021)38-0083-02

一、初中学生逻辑思维的现状分析

逻辑思维是一种高级思维方式,是从生活中的经验所得。我们表达的流畅与阻塞,思维的严谨与混乱,其实都与逻辑思维有关。有些同学在做解答题的时候,总是词不达意或者答非所问。那是因为表达没有逻辑,就会产生歧义,让人误解。有些同学一旦遇到复杂的问题,就感觉自己的脑子一片混乱,于是很容易放弃。那是因为逻辑思维不严谨,有想法却不能将他们组织成有机的整体。

授人以鱼,不如授人以渔。这需要我们在日常教学中注重逻辑思维的培养,渗透逻辑推理的思维方式,真正理解与使用公式、定理、概念、常识。

二、基于逻辑思维培养的教学策略

(一)将程序性知识步骤化

在物理问题的解释上面,总会有只可意会不可言传之感。那对学生来说就更加是雾里看花了。教师务必找出一条清晰的逻辑关系,帮助学生去分析理解,而非“填鸭式”硬塞给学生。在面对同一类问题的解决时,我们可以将方法步骤化,先理清楚事物之间的关系,再理清解决问题的步骤。

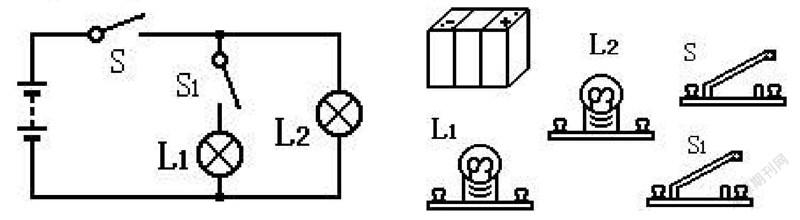

【例1】请根据以下电路图,将实物图连接完整。

初学画电路图与连实物图,学生学习起来比较吃力,尤其是面对干路上也有元件的并联电路。问题就在于,实物图中电学元件和电路图中的位置不一样,是打乱的状态,因此连线是需要有计划有顺序的。笔者从学生思维混乱为出发点,设计针对性的策略如下:

(1)找出一条电流从正极流向负极的电路,先连好。

(2)在电路图中找出两个分支点,用字母A、B标出。将另一条支路先忽略当其不存在,于是可知:支点A位于开关S和开关S1之间,B位于灯泡L1和电源负极之间。在实物图的相同位置上也标出A、B。这也解决了一个问题,支点在B和在b,支点在A和在a的效果是一样的。

(3)连接另一条支路——从支点A,经过L2到支点B。

这样清晰的步骤可以帮助几乎全部的学生解决原本无从下手的问题,学会分析事物之间的逻辑关系。

(二)书写推导过程

思维不严谨是学生的通病。抛出一些常见的题目时,一些学生几乎能不假思索地回答出来,其实他们凭借的是感性思维,因为题目做多了就记住了答案。这样也很容易造成“思维定式”的问题,题目发生了微妙的变化,他们却察觉不出来。并且这些能立馬解决问题的学生,让其说一说思维过程,会错误百出,前后不统一。所以我们在教学过程中,尽可能让我们的思维过程可视化,在黑板上写出推导过程。这一点大部分老师都是这么做的,但是成效甚微。笔者认为不仅要学生看,还要让学生照做。通过让学生自己写推理过程,很容易可以看出学生思维上的漏洞。

【例2】物体A、B、C叠放在水平桌面上,水平力F作用于C物体,使A、B、C以共同速度向右匀速运动,且三者相对静止。那么关于摩擦力的说法,正确的是( )

A. C不受摩擦力作用

B. B不受摩擦力作用

C. A受摩擦力的合力为零

D. 以A、B、C为整体,整体受到的摩擦力为零

这是典型的考查摩擦力的题目,但是选择题看不出他们的思维过程,有可能连蒙带猜的做对。并且,大部分教师在分析的时候会选择画图的方法,配上口头表达。但是口头表达听了很容易忘记,黑板上仅仅留下来的受力分析图对于大部分学生来说还是很难看懂的。因此,在新课教学时,我进行了如下改编:

【例2改】物体A、B、C叠放在水平桌面上,水平力F作用于C物体,使A、B、C以共同速度向右匀速运动,且三者相对静止。问物体A、B、C是否受到摩擦力?若有,说明摩擦力的类型、大小方向和施力物体。(用文字说明进行受力分析)

【解】B:∵B匀速直线运动

∴B二力平衡

已知B水平方向上没有受到拉力

∴B水平方向上没有受到摩擦力

C:∵C匀速直线运动

∴C二力平衡

已知C水平方向上受到向右的拉力

∴C受到水平向左摩擦力,施力物体为A

又∵C与A以相同速度向右运动

∴该摩擦力为静摩擦力

∵力的作用是相互的

∴A也受到C给A的水平向右的摩擦力

A:∵A匀速直线运动

∴A二力平衡

已知A受到水平向右的C给A的摩擦力

∴A定受到水平向左的力

又∵另外与A接触的只有地面

∴A受到水平向左的力为地面给A的是摩擦力

∵A与地面有相对运动

∴该摩擦力为动摩擦力

在教学中,可以将此类题型,多次以这种形式板书展示给学生,帮助学生梳理因果关系和所涉及的科学原理与概念。并且要求学生书写这样的文字分析,这样学生就养成了严谨的逻辑思维习惯,能够有条有理的解释清楚问题。

(三)训练发散思维

很多同学在遇到稍微需要思维转弯的问题,就容易放弃,其实再多想一想就能解决。究其原因,主要在于大脑里没有形成一个完整的思维体系。那么在平时,需要多训练学生的发散思维,把一些相关的知识和方法联系起来,给原本分散的内容搭起桥梁。

【例3】水平桌面上放有两个完全相同的烧杯,分别盛有两种不同液体,将A、B两个质量相等的实心物体(VB=2VA)分别放入甲、乙两种液体中,如图所示,两物体静止时两容器中液面相平,下列说法不正确的是()

A. 甲容器中液体密度大于乙容器中液体密度

B. A物体受到的浮力小于B物体受到的浮力

C. 甲容器对桌面的压力大于乙容器对桌面的压力

D. 两物体放入前,甲容器底受到的压强大于乙容器底受到的压强

在分别学习完基础物理概念后,可以多选择一些这样的综合题目。既考查学生的综合能力,又助于学生整合知识网络。但很多学生一开始无从下手,教师可以这样引导:

问1:关于选项A,含有液体密度的公式有哪些?

答1:ρ液=m/v、F浮=ρ液gv排、P液=ρ液gh。

问2:我们来一个个试一下,根据题目已知条件,用哪些公式不可以?

答2:ρ液=m/v不可以,液体质量和液体体积未知。ρ液=F浮/gv排不可以,排开体积A小于B,g相等,但浮力大小未知。ρ液=P液/gh也不可以,深度h、g相同,但液体压强未知。

问3:液体质量、液体体积、浮力大小、液体压强这些未知的量,有没有哪个量可以通过其他公式比较得出?

答3:浮力大小还可以用平衡法,因为静止所以二力平衡,F浮=G物。又因为G物=mg,A与B的质量相等,所以A与B的浮力相等。

问4:最开始的问题可以解决了吗?三个有关液体密度的公式选择哪一个?

答4:选择F浮=ρ液gv排,则ρ液=F浮/gv排,浮力、g相等,排开体积A小于B,所以液体密度甲大于乙。

选项C、D也可以用这样的方法,尽可能的去罗列公式,并逐一分析能不能用。如果通过题目已知依然无法确定使用哪一个公式,那么进入到第二轮,继续罗列关于新的未知量的公式,直到解决问题。这样的方法虽然慢,但是效果着实好,既把一些相关公式都联系到了一起,还教会学生如何选择公式。

三、结论与反思

学习和听讲的过程就像观摩拆解一台机器的过程。一层一层地打开,可能每一步都能看得懂,可并不代表拆完看完后学生就能自己再组装起来。因此,我們更多的是要教会学生怎么去拆,拆完这个部件为什么是去拆那一个部件,教会的是每一步的逻辑关系,是一种思想。

参考文献:

[1]科学(7-9年级)课程标准.北京师范大学出版社.2011

[2]马晓堂.有效的提问与思维的培养[J].物理教学探讨.2011(6).