美国后工业化初级阶段的转型及其对中国高质量发展的启示

2021-04-12张永恒郝寿义史红斌

张永恒,郝寿义,史红斌

(1.河南理工大学 财经学院,河南 焦作 454000;2.南开大学 中国区域政策研究中心,天津 370001;3.河南理工大学 马克思主义学院,河南 焦作 454000)

党的十九大报告提出,当前中国已进入高质量发展阶段,从工业化进程看,这属于工业化后期向后工业化转变的阶段,即后工业化初级阶段[1]。美国作为早已迈入后工业化时代的发达国家,研究其发展历程,尤其是研究它在后工业化初级阶段的转型问题,对中国当前的高质量发展有非常重要的借鉴意义。那么,美国的后工业化初级阶段到底处于哪个时段?在这个时期,美国都采取了哪些举措,才为其完全迈入后工业化阶段创造了条件?对这些问题的研究都非常重要。美国的面积和中国相近,同时也是一个区域差距较大的国家,虽然大部分地区都完美度过了后工业化初级阶段,实现了向后工业化时代的转向,但也有部分地区出现了经济倒退,这些地区在其后工业化初级阶段都发生了什么问题?研究这些问题将有助于中国解决当前经济转型中出现的问题,从而有利于整个宏观经济的高质量发展。

一、中美进入后工业化初级阶段的时间对比

国内外很多学者都对美国工业化阶段及其完成的起讫时间进行过探讨,存在不同意见。这主要是因为,不同学者对完成工业化的理解和界定存在一定差异。本部分从经济产值和经济结构两个维度考虑了经济总产值、人均产值、产业结构和制造业结构四个指标,对比中美的发展阶段和状况,并提出对中美两国在进入后工业化初级阶段时间上的判断。

(一)经济产值

经济规模无疑是衡量地区经济发展水平的一个重要指标。世界银行公布的数据显示,美国1947年的GDP是2499.48亿美元。按照当时布雷顿森林体系的规则,美元和黄金挂钩,任何国家均可以35美元一盎司的价格向美国兑换黄金。因此,美国1947年的GDP相当于71.41亿盎司的黄金。按照当前的黄金价格(1800 元/盎司)折算,这相当于128538 亿美元,再结合当前美元兑人民币的汇率(6.5元人民币/美元),又可以折合为83.55万亿元人民币。而中国2018 年GDP 为91.93 万亿元人民币。因此,从经济总产值角度看,当前的中国和美国20世纪50年代基本接近。

但是,仅从总产值角度进行分析是不完善的,由于中美两国人口存在巨大差异,1947年美国人口仅有1.5亿左右,而当前中国有14亿人,所以有必要从人均意义上继续进行比较。2018 年中国人均名义GDP大约为9732美元,而根据美国商务部经济分析局发布的数据,美国1977年的人均名义GDP就已经达到9469美元。也就是说,如果从人均名义GDP看,当前中国相当于美国20 世纪70 年代的水平。但是,由于人均名义GDP 包含了价格波动,更准确的指标是实际人均GDP。美国商务部经济分析局曾把1790—2017年美国的GDP、人均名义GDP都换算为以1950 年为基准的实际GDP。根据该标准,2017 年美国人均名义GDP 折算后为335.07 美元。2017 年中国的人均名义GDP 为8643 美元,经折算后,相当于49.77美元(以1950年为基准),而美国在1923年的人均实际GDP是49.59美元。

综合上述比较后可以认为,从经济规模上看,中国已进入美国20 世纪20—50 年代的发展水平,而此时美国的工业化已基本完成,开始构建现代化产业结构体系,即进入后工业化初级阶段。

(二)产业结构

无论是古典经济学家亚当·斯密、威廉·配第,还是现代的一些经济学家,如钱纳里、霍夫曼等,都十分重视产业结构变化在经济发展中的作用,并有很多经济学家从结构视角对经济发展阶段进行了明确划分。主要原因在于,从结构视角可以对经济发展的阶段产生更为全面和准确的把握。世界银行公布的数据显示,在1950 年,美国三次产业产值分别是199.02 亿美元、1056.97 亿美元和1386.55 亿美元,相应占比分别为7.5%、40.0%和52.5%。另外,中国国家统计局发布的《2019 年国民经济和社会发展统计公报》显示,2019 年中国三次产业产值分别是7.0 万亿、38.6 万亿和53.4 万亿元人民币,三次产业产值占比分别为7.1%、39.0%和53.9%。可以发现,从三次产业这一广义的产业结构来看,当前中国和美国20世纪50年代基本接近。

(三)制造业结构

制造业的充分发展是衡量一个国家工业化是否完成的重要标志。从绝对规模看,美国在1894年就已成为世界工业产量第一大国。从内部结构看,这里按照世界银行的数据,选取19个2位数制造业行业进行分析,具体情况如表1。按照要素密集度对制造业分类后,美国的资本和技术密集型产业比重超越劳动密集型产业的时间是1982年,此时美国的劳动、资本和技术密集型产业的产值占比分别是49.8%、23.3%和26.9%。考虑到美国要素密集度逆转等情况,可以认为美国资本和技术密集型产业产值超越劳动密集型产业的时间更早。这里参照1950 年美国三类制造业的比重,分别是62.5%、17.0%和20.1%。

对中国的制造业,首先,根据联合国的数据,2011 年年初,中国制造业产值为2.05 万亿美元,美国为1.78 万亿美元,中国超越美国成为世界第一。但这和美国1894年超越英国,成为世界第一时仍存在不小的差距。美国超越英国时,工业产量占全球比重达到30%,而2010年中国占世界制造业产出的比重为19.8%,仅略高于美国的19.4%。其次,在结构上,根据中国国家统计局的数据,选取同样口径的19 个2 位数制造业分析后发现,在2017 年,中国的劳动、资本和技术密集型产业产值比重分别是49.4%、23.8%和26.8%,资本和技术密集型产业超越了劳动密集型产业。也就是说,如果从制造业结构考虑,中国和美国20世纪50—70年代基本接近。

综上,从产值角度得到的美国进入后工业化初级阶段的时间是20世纪20—50年代,从结构角度得到的是20 世纪50—70 年代。该结论包括了对美国工业化完成时间的大部分研究[2-3]。考虑到后工业化初级阶段是一个较长的时期,同时由于美国不同地域进入该阶段的时间也并不相同,因此,本文认为20世纪20年代是美国进入后工业化初级阶段的时间节点,当前中国的转型应当充分研究和借鉴美国在此之后的发展经验,同时研究美国不同区域的发展变迁差异。

表1 中美制造业分行业总产值比较 单位:亿美元

二、美国向后工业化初级阶段转换的条件分析

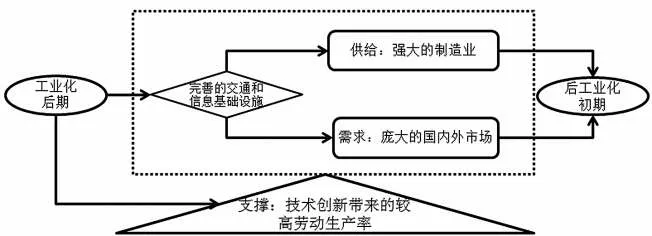

20世纪20年代,美国基本完成了传统工业化的所有任务,拥有了向后工业化初级阶段转换的基本条件,具体逻辑关系如图1。首先,交通和信息基础设施是经济运行的命脉,因此,美国继续加大对公共基础设施建设的投资,尤其是公路、航空等现代化运输方式;对于信息基础设施,在计算机出现之前,主要依靠电报电话的推广应用,之后则重点发展网络信息技术,这为扩大各层面的市场规模提供了条件。其次,在供给层面,主要利用区域专业化,在继续扩大制造业规模的同时,提升产业价值链,进而有助于生产性服务业的剥离,为完全进入后工业化阶段创造产业基础。再次,在需求层面,在积极扩大本国消费市场的同时,利用战争及战后重建拓展国外市场,为制造业的规模化生产提供价值实现场所。最后,美国在这一阶段,尤其重视教育、研发以及管理等环节的优化创新,进而大幅提升劳动生产率,这为上述所有领域的发展提供了根本支撑,也为美国在后工业化阶段实施创新驱动打下了基础。

(一)经济命脉:完善的交通和信息基础设施

在美国完成工业化,并向后工业化初级阶段迈进的这段时期,交通和信息基础设施都经历了大幅扩张,它们把整个美国经济连为一体,为整个经济系统在价值实现和供求品质的升级上打下了坚实基础。运输革命的继续和扩大被认为是19 世纪20年代之前半个世纪内的标志性事件。

图1 美国向后工业化初级阶段转变的条件

对美国交通基础设施的建设完善,最开始主要是铁路的快速发展。19 世纪后期是美国铁路迅猛发展的时期,全国建成铁路网的总里程从1870年的5.3 万英里上升到1914 年的25.2 万英里以上,超过欧洲铁路里程的总和,等于世界铁路总长的1/3。之后,美国铁路建设开始迅速下降,并一直延续到现在[4]170-172。铁路建设打破了长途距离、冻湖、河流和泥泞道路形成的“保护性关税壁垒”,加强了不同区域之间的联系。虽然这些壁垒之前曾保护过小型的地方生产商和批发商,但壁垒的打破却提高了固定资本密集型工业企业的活力,进而提高了整个制造业的密集程度,大大提高了存货周转率,减少了分配环节[5]35-44。除了铁路建设,到20世纪30年代,汽车开始普及,1900年美国登记在册的汽车有8000辆,1910 年有45.8 万辆,1930 年有2300 多万辆,到1950 年美国轿车拥有量已基本达到每个家庭一辆的水平。此时的公路,尤其是建设高速公路势在必行。1940 年从洛杉矶到帕萨迪纳的阿罗约塞科高速公路投入使用,这揭开了高速封闭行驶时代的序幕。1944年国会批准了全国公路体系的建设,1956年又立法要建设41000 英里的州际公路和国防公路,从而可以把90%的人口在5 万以上的城市联结起来[4]122。在有了如此完善的铁路和公路网后,美国的交通运输成本大幅降低,运输设施的全天候运行保障了向后工业化迈进的所有多样化供给和需求。

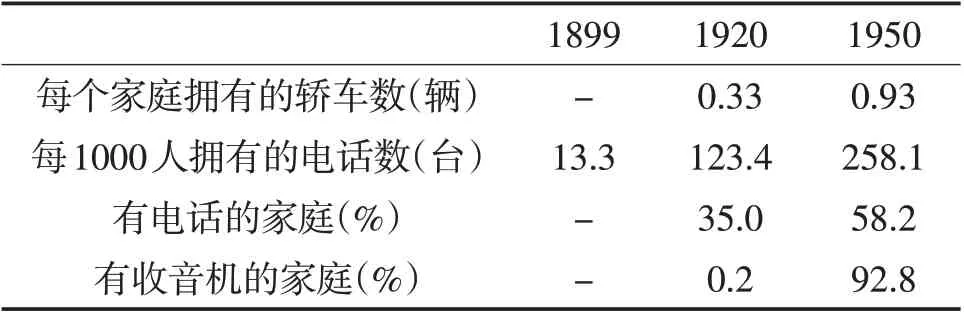

铁路和公路的建设仅能满足对有形资源的配置,要想实现资源配置的高效性和及时性,信息的畅通必不可少,必须实现物流和信息流的高效协作。美国也充分认识到这一点,1836年美国就已经开始采用电报技术,到19 世纪50 年代开始广泛使用,之后的发展更是日新月异,电报和报纸把所有市场信息迅速传递到全国的每个角落。到19 世纪70年代,美国开始采用电话,在1892年,全国电话线已从大西洋沿岸延伸到芝加哥,后来迅速遍及整个美国。贝尔系统经营的电话线从1880 年的300 万英里上升到1916 年的200 多亿英里。表2 是1890—1950 年间美国家庭的私人交通和信息通信工具变化情况,美国每千人拥有电话数在1899年仅为13.3台,1920年为123.4台,1950年为258.1台,电话得到了快速普及,如表2所示。另外,收音机在这段时间也迅速普及。应该说,贝尔的发明创造在这段时间已经实现了托马斯·爱迪生的断言:电话已经消灭了时间和空间的“距离”[4]201-203。

可靠的全天候“运输设施”和便捷普及的信息通信技术,使美国整个经济命脉得以畅通高效,而后续的计算机信息技术和动力革新更是优化了该命脉,为美国完全转向后工业化社会提供了坚实基础。

表2 1890—1950年美国家庭的私人交通和信息通信工具[5]25

(二)供给:强大的制造业

制造业对生活水平、国际贸易领导地位以及竞争力提升都至关重要。美国第一任财政部长汉密尔顿很早就意识到这一问题。很多研究也都表明,制造业中一美元的投资或产出所得到的外部效益要比其他行业多。制造业总是比其他行业具有更高的全要素生产率,这说明外部效益将会在部门内的公司进行配置[6-7]。所以,对美国崛起及国际竞争力的研究很多都集中在制造业。同时制造业也是人们在解决温饱问题,提升供给质量,满足多层次需求的关键。同时,也只有在制造业高度发达的基础上,才更有利于第三产业的发展。

美国在成立之初是个标准的农业国,工业每投入1 美元,就有7 美元投入农场、牲畜、农业工具和设备上,农产品占到美国全部商品的一半以上。但是在经历了一个世纪的发展后,工业化成为经济现代化的主旋律,同时这也是近现代所有大国崛起的基本路径。到20 世纪20 年代以后,美国制造业从绝对规模到生产效率,再到专业化水平都发展迅速,并在全世界占据绝对优势。

从总体规模上看,虽然1865年美国就已经是一个工业国,但当时的制造业产值只是1900 年的17%,制造业在设备上的投资从1880年的30亿美元上升到1900 年的80 亿美元以上,到1914 年猛增至400 亿美元,1900 年制造业的产值占全国商品总值的一半以上[4]90。钢铁业,在1880—1913 年,美国钢铁产量占世界钢铁产量的比重从30%增长到42%,在1947 年达到最高的57%[5]377。在汽车这一新兴制造业上,20 世纪前60 年里,美国主导了世界汽车的生产,在1950 年,世界上3/4 的汽车都是美国生产的,剩余1/4 中很大一部分也是由美国的分支机构生产的。

从生产效率上看,和英国相比,1913年时,美国钢铁业劳动生产率仅比英国高47%,到1937 年,这一优势就已发展到英国4.5倍的水平;和德国相比,一战以前两国不相上下,但到了1936 年,美国比德国高50%[5]380。约翰·肯德里克估算,1919—1929 年间整个美国国内私人经济部门TFP 的增幅大约为22%,而制造业的数字是76%,采煤业是41%[8]。

从制造业专业化水平上看,在1914 年,产值在100美元以上的制造业虽然仅占制造业企业总数的2.2%,但其所雇职工却已超过全制造行业职工人数的1/3,产值占制造业总产值的49%[4]112。Kim(吉姆)利用基尼系数研究美国制造业集中化的长期发展趋势,他的研究表明,20世纪30年代之后,美国制造业的集中化水平才开始逐步下降,而之前一直是稳步提升后保持平缓发展[9]。

美国强大的制造业不仅创造了产值和就业,基于分工的演进,还产生了很多新兴产业和职业,成为支撑后工业化社会发展的基础。尤其是在二战以后,美国强大的制造业及衍生出的生产性服务业受到大众认可,并成为热门行业。“实际上对所有的新生行业来说,工业、贸易、银行与金融中的职业都成为热门的去处,而传统的体面职业风光不再了。”[5]58

(三)需求:大规模市场

市场规模在经济发展中的作用在当今经济学研究中受到了前所未有的重视。无论是在经济发展的某个阶段,还是在两个阶段的转换期,市场规模的作用都不可忽视。克鲁格曼认为,即使没有地理意义上第一性的存在,只要有规模经济的作用,区域经济增长依然能够实现[10]。以杨小凯为主的新兴古典经济学派提出了市场规模促进分工演进,再实现经济增长的逻辑[11]。著名制度经济学家诺斯也非常重视市场规模的作用,他认为产业革命始于市场规模的扩大[12]。事实上,到21世纪,市场规模的作用已不仅限于经济意义,美国总统特朗普对世界贸易体系的挑衅和美国的霸权霸凌行径,在很大程度上都是依托其庞大的市场规模实施的。而中国当前受到越来越多国家和企业的青睐,也源于日益庞大的消费市场。

表面上看,庞大的市场规模体现为产品的琳琅满目,即多样化的市场需求,但本质上还是需要依托基于标准化生产带来的规模经济。市场需求的多样化只是促进增长的一个充分条件,而非必要条件。在19 世纪及以前的消费市场也曾存在过追求个性、追求质量的特征,但那时的多样化仅限于在贵族中存在,而且,那时的贵族群体极少,这种条件下的质量标准化和个性化要求的是纯手工打造,而这明显阻碍了标准化产品和大规模生产的发展[5]57。因此,虽然多元化、个性化的需求代表人类生活品质的提升,也是后工业化初级阶段的一个特征,但后工业化阶段的多样化建立在规模化基础上,只有在这一基础上才会有经济利益出现,进而才会有充足的市场供给。

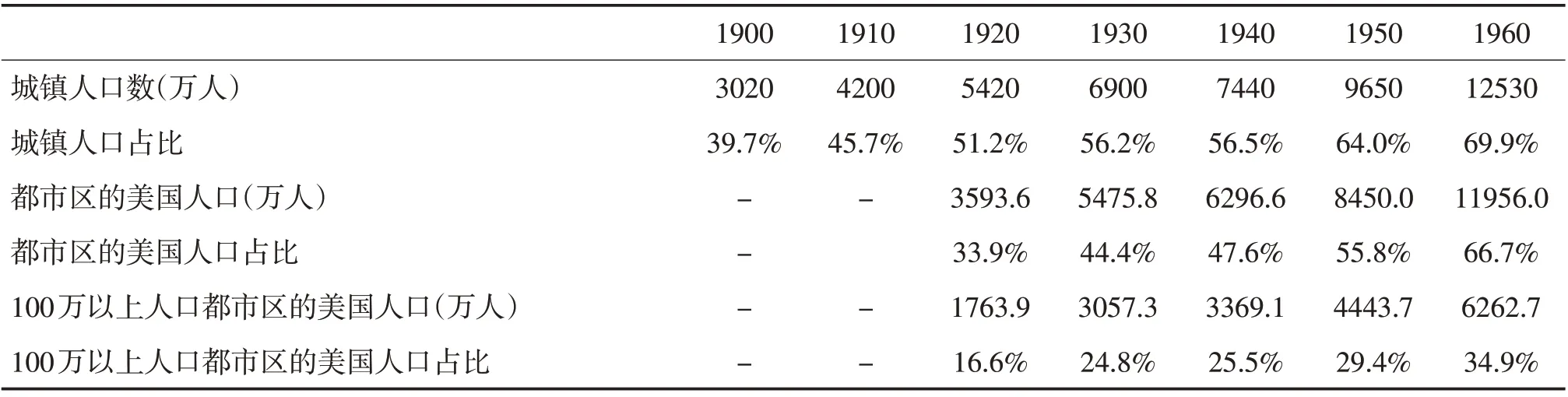

美国在完成工业化并进入后工业化初级阶段时,就拥有了庞大的市场规模,这为制造业通过大规模装配作业生产出大批标准化产品提供了价值实现的场所。在1870年,美国国内总市场规模已经超过了所有的竞争者。到1913年,美国经济规模已经是英国的2.5倍、法国或德国的3.5倍。美国的人均GDP在1913年已高居所有工业国之首,超过英国5%、法国59%、德国38%[5]55。从人口上看,1900 年,美国人口已近8000万,这相当于英国或法国人口的两倍。但美国人口增长并未止步,仍在快速增加,1915 年达到1 亿,1950 年达到1.5 亿。简单讨论人口增加只是数量层面的,如果分布过于分散,那也难以产生规模效应。因此,城市化水平非常重要,只有高度的城市化水平才能为制造业发展提供有效支持。表3 给出了1900—1960 年美国城镇人口及占比的变化。可以看出,这段时间,美国城镇人口增长明显,尤其是都市区人口增加更为明显。这为依赖规模经济才能存活的汽车及其他耐用消费品的新兴制造业创造了便捷的渠道和空间。另外,美国的平等自由理念实质上也促成了对标准化产品的大量需求。所有这些都为制造业的规模化和标准化生产提供了支持。

表3 1900—1960年美国城镇人口占总人口的百分比及绝对数量[5]113

(四)支撑:基于要素质量提升带来的高生产率和技术创新

重视要素投入质量的增长,提升劳动生产率,这是美国向高质量发展阶段转换,迈向后工业化初级阶段的根本支撑。“在20世纪早期,劳动和资本质量增长还不大……20世纪20年代以后,要素投入质量的增长开始产生重大的影响……在两者的共同作用下,二者的发展占到了1929—1966年这段长时期中劳动生产率增长的25%。”[5]20

对于劳动质量的提升,关键的因素就是劳动队伍受教育水平的提高。在19世纪,美国劳动力受教育水平提升极其有限,早期主要是在入学比例较低背景下,延长学生的在校天数;到后期才开始注重在提升入学率的基础上,逐步提升学历层次。即便如此,到19世纪90年代晚期,美国公立学校的学生中也仅有1.6%能进入中学学习[5]21。可以说,简单增加初等教育层次的受教育时间,对劳动质量的影响极为有限。因此,在20世纪30年代以前,美国主要注重实施“提升中学教育”,在20 世纪30—50 年代着重实施“拓展大学教育”,此后就实现了美国劳动力素质的大幅提升。在19世纪90年代出生的男子中,中学毕业率仅为10%—15%,而一战后出生的人群直接上升到近50%[5]40。对大学教育,即使在1930年,12 岁以上人口中获得学士学位的比例也还在6%以下,到1948年已达12%,1969年达到25%。应该说,美国劳动力素质的提升为后续劳动生产率的快速提升和技术创新提供了有效支撑。

对资本质量的提升可以从两方面看:一是无形资本发挥的作用越来越大,技术进步使得“使用有形可再生资本、规模依赖型的革新偏向在19世纪末时趋向消失,新世纪中部分由科学进步驱动的革新开始偏向无形资产”[5]56。二是单位有形资本在固定期限内创造的价值迅速增加,即技术进步使资本设备在创造巨大价值的同时,折旧速度也在加快,从而利于产生新一轮的技术进步。所有这些都最终体现在全要素生产率的提升上。在20 世纪中期以前,全要素生产率的提高是劳动生产力和人均实际产出迅速增长的重要源泉。摩西·阿布拉莫维茨[13]和罗伯特·索洛[14]的研究都表明,在20世纪前50年,美国经济增长中只有15%可以由资本和劳动的增长量来解释,剩余的85%都来自经济活动的单位投入效率。

技术依附在资本这一载体上,提升了整个经济的运行效率。但是,对效率追求的影响并不仅限于增加产出,最重要的是其对20世纪人类思维方法的影响,正像阿尔弗雷德·诺斯·怀特黑德在《科学和现代世界》里说的“19 世纪最伟大的发明是发现了如何进行发明的方法”。正是思维方法的改变,才为20 世纪美国向后工业化阶段过渡提供了扎实的技术创新基础。20世纪有很多新技术,最为集中的技术进步领域是内燃机、电力(包括电子)和化学,而其中至少内燃机和化学领域都是集中在美国发生的。内燃机的早期影响是铁路,后来拓展到汽车和航空等行业。而化学工业则对燃料动力、新材料等产生了基础性影响。这些都为美国的后工业化提供了产业技术支撑。

总之,到后工业化初级阶段,要素质量在经济发展中的重要性日益明显,只有通过提升要素使用效率,进行更多具颠覆性的技术创新,才能为完全进入后工业化社会提供支撑。

三、美国向后工业化初级阶段转变的经验借鉴

美国的区域经济发展也是不平衡的,虽然整体上美国绝大部分地区都跨越了后工业化初级阶段,并完美地转换到后工业化阶段,比如阳光地带,但也存在部分城市未能科学规划而成为问题区域,从而未能构建出足以支撑后工业化时代的经济体系,比如美国的铁锈地带,尤其是底特律。

(一)“阳光地带”的崛起

美国西部和南部的辽阔区域被称为“阳光地带”。劳动力过剩、机械化程度低、生产率低下曾是这片区域的普遍景象,这里也是美国最落后的农村地区。但在二战以后,这片区域成为快速完成工业化,并成为成功进入后工业化阶段的典范。

“阳光地带”的发展思路是通过规划先行,在利用政府政策引导的同时,撬动民间投资,并通过交通设施的完善,吸引更多高科技产业,以此完成工业化的同时,迈入后工业化阶段。可以说,“阳光地带”将之前提到的所有向后工业化转变的条件做得更加完善。

首先,美国制定了一系列法律法规确定了发展步骤和目标[15],这保证了开发的长期性和稳定性。其次,各级政府通过大量财政补贴、所得税和销售税等的减免,吸引更多民间投资,尤其鼓励投向高科技产业。政府一方面通过低息贷款解决资金问题,另一方面通过政府采购,保证市场及企业利润的稳定性,确保了企业的成长性。再次,西部落后的重要根源是恶劣的基础设施,虽然铁路对战前美国东部城市的发展发挥了重要作用,但汽车时代的到来使火车的优势被高速公路代替。因此,“阳光地带”把发展高速公路体系和现代交通联系起来,推动了该地区的城镇化进程,并为这里居民的工作和生活带来极大的便利。20 世纪50 年代,洛杉矶95%的居民都依赖汽车出行,其他“阳光地带”城市也大都如此,而该比例在同时期的东部城市巴尔的摩仅有43%,在费城为31%[16]。最后,增加教育投资,注重科技创新,大力发展技术密集型产业。20世纪60年代,美国南部和西南部的人口比重仅有不到1/3,但联邦政府给予的教育经费比重却高达45%。同时,美国南部原有的大量军工产业、地方大学及科研单位,为这里发展以航天、电子、生物等为代表的高科技产业打下了基础,并最终为该地区提供了符合后工业化时代特征的产业体系。

在“阳光地带”的大量城市中,加利福尼亚的发展最为突出。加州在1848 年仅有1.4 万人,到2018年人口已达4000多万,实际GDP2.7万亿美元,经济总量超过英国。早期的加州以农产品和采矿业为主,但这两个产业也带来了极大的环境负担:掠夺式的耕作法从东部扩展到西部,牛场主的过量养牛,各矿业公司挖掉半边山,把淤泥和碎石填到河里,伐木公司把森林剥光等现象处处可见[4]58。但这种以牺牲环境为代价的发展模式到二战时已逐步消失。之后加州的发展充分显示了科技的力量。在农业上,几乎每个郡都有农业推广站,并通过农业合作系统和推广站,把大学的农业科技研究和生产直接结合,同时还推动了农业机械化的普及,增强加州农业的主导地位。根据美国经济分析局的数据,1963 年加州农牧业产值占全国的9.9%,2018 年达到22.8%。在工业上,大力发展航空航天、电子产品和生物科技等高科技产业。2017 年加州电子产品产值1026.55 亿美元,占全国的36.5%;包括航空航天制造业在内的其他运输设备制造业产值186.25亿美元,占全国的12.6%;杂项制造业产值141.7 亿美元,占全国的15.9%。在服务业中,重点发展以信息业为主的高技术产业,以硅谷为中心的旧金山湾区已经形成非常成熟的电子产业群体,成为美国信息产业发展的重要基地。2018 年加州信息业产值达3067.4亿美元,占全州总产值的11.4%,占全国该产业产值的27.2%。其中最突出的是多媒体通信产业,美国该产业一半的产值都是在加州创造的。当然,这一系列高科技产业的发展都离不开对教育的重视,2018年加州教育产业产值达315.8亿美元,占全美的12.4%。同时,加州发展还有一个重要特点是拥有一批具有雄厚实力的世界级顶尖大学,包括斯坦福大学、加州大学伯克利分校等,也正是这些高校孕育了如谷歌、Facebook、HP、苹果等大公司。

(二)“铁锈地带”的没落

美国中西部和东北部的一些州在经历了19 世纪和20世纪上半叶的快速工业化和城市化后,率先完成了工业化,并进入后工业化阶段。但是,这些州在20世纪50年代进入后工业化初级阶段后并未延续辉煌,却在国内外同行挤压和新兴产业兴起的背景下,原有支柱产业体系急剧崩溃,引发大量失业和企业破产,进而演化成“铁锈地带”。

第一次工业革命以蒸汽动力的使用为标志,此时煤炭是工业发展的主要能源;第二次工业革命是以内燃机的问世为主要标志,并推动了机器设备的大规模使用,此时,钢铁成为非常重要的原材料或中间品。可以发现,无论是煤炭、钢铁还是机器设备,都属于大宗产品,对这类产品的最佳运输方式是水运和铁路,因此,美国五大湖周边港口设施比较好,或者铁路线路的节点区域都据此快速完成工业化,进入后工业化初级阶段。在1950 年,世界钢铁产量的46.6%都在美国生产[17]652。在1960 年,世界上48.5%的汽车都在美国生产。“钢都”匹兹堡和美国三大汽车生产商所在地底特律都在该地区。

但是,工业的概念仍在不断延伸,工业界本身也在不断实现变革。在第三次工业革命到来之际,这些地区却未能紧跟时代潮流,不仅没有在自己的既有优势产业上实现突破,新产业上也未能及时跟进。从1948 年到1968 年,美国全国的总就业人数增加52%,制造业就业增加26%,而五大湖“铁锈地带”的几个州里,这两个数字都低于全国水平,分别仅有37%和15%。第三产业就业人数的增速也比全国水平要低。从1968 年到1978 年,在五大湖地区的几个州里,制造业的就业人数实际上下降了1%,而在全国范围内却实现了5%的增长[17]670。另外,五大湖地区的钢铁业和汽车业这两大主导产业都因受到全球范围的竞争而压缩明显。1985 年美国粗钢产量已降至全世界的11.1%,1980 年汽车产量降至全世界的20.6%[17]653。面对传统产业的衰退,该地区未能像之前一样,领先实现向后工业化阶段的转变。

到了20 世纪80 年代后期,“铁锈地带”的一些州意识到了自己的问题,开始紧密结合自身要素禀赋结构的变化,引入先进技术,逐步实施转型,并成功跨越了后工业化初级阶段,进入真正的后工业化时代。最典型的城市如宾夕法尼亚州的匹兹堡市。匹兹堡共实施了“三次复兴计划”:第一次是在二战后通过工厂的外迁实现对环境的治理;第二次是在20 世纪70 年代后,通过对大量钢厂设施的改造和利用,从工业旅游、社区建设等文化产业入手,推动地区经济的多元化战略;第三次最为重要,主要是以匹兹堡大学为基点,推动以技术研发为核心的各类产业发展,尤其是以医疗和机器人制造为主的高技术产业。但是,还有一些地区仍延续着以往的衰退,在俄亥俄州、威斯康星州和密歇根州,2017年的家庭收入中位数比20世纪末要分别低5900美元、6000美元和9300美元[18]。该地区最典型的区域是密歇根州的底特律,它在遭受了石油危机、国外汽车制造商崛起等一系列打击后,地方政府仍未转换观念,从而使整个城市都过度依赖单一的汽车制造业,并最终在2008 年的全球金融危机后,于2013年成为美国历史上规模最大的破产市政府。

美国历史学家戴维·兰德斯有过一个总结:“国家的进步和财富的增长,首先是体制和文化;其次是钱;但从头看起而且越看越明显的是,决定性因素是知识。”用这句话来分析“铁锈地带”的话,它的含义就是“衰退”源于美国“铁锈地带”自身的“踏步不前”,并非宣告了工业的“迟暮”[19]。也就是说,没有任何一个产业自身是落后的,只要能持续为它赋予知识的力量,任何产业都能成为支撑后工业化时代发展的支柱,比如在“铁锈地带”的印第安纳州,2000—2010年,虽然制造业从业人数从67.1万降至43.9 万,减少了34.6%,但先进制造业比例高达53%,在全美位居第一。到2017 年,仍有51.6 万人在印第安纳州从事制造业。在“铁锈地带”的美国各州中,能够成功迈入后工业化时代的也都未完全脱离制造业,当然,这些制造业的技术密集程度越来越高,且都是居于产业链、价值链高端的高质量产业。

四、对中国高质量发展的启示

第一,在高质量发展阶段,工业化视角下的转型途径是多样的,要善于挖掘并发现新的机遇。传统工业化是发达国家走出来的,基本都是基于煤炭、石油这些有形的不可再生资源带来的经济发展动力,动力的“有形”和“不可再生”决定了传统工业化的方式具有雷同性,也存在发展边界。在工业化发展到顶峰,迈向后工业化后,一是对能源的利用方式发生了变化,化学工业使传统能源产生了更大的效率;二是能源类型也发生了颠覆性变化,太阳能、风能、页岩气等无形可再生资源越来越多,这种动力的“无形”和“可再生”性决定了建立在此基础上的发展模式是多样的,也决定了工业的内涵将会不断拓展。同时,工业是整个经济系统的基础,这又进一步决定了已完成传统工业化后的经济发展途径和模式也是内容丰富且多元的。“异质性”将成为高质量发展阶段的重要特征,因此,在追求高质量发展的后工业化初级阶段,我国各区域应当深挖自身的禀赋优势,不要因循守旧,不能完全模仿发达国家或地区的传统发展方式,要探寻出适合自己的后工业化发展模式。在当前技术条件下,这不仅是可能的选择,也是必由之路。

第二,交通和信息基础设施是经济系统运行的命脉,在迈入高质量发展阶段后,应当更加注重建设现代意义上的交通和信息基础设施。人类社会发展离不开空间,而空间是非均质的,因此,必然需要交通和信息设施的完善来合理配置有形资源在空间上的分布。工业时代的特点是标准化,更注重数量规模,对运输方式关注的重点是通达性和成本。因此,适合大宗商品运输的铁路和水运是最有效的交通方式,信息传递的重心在生产领域。而后工业时代的高质量发展需要多样性,且更加注重产品品质,对运输方式的关注重点变为快捷和高效性。因此,高速公路、高速铁路和航空运输成为更有效的现代化交通方式,信息传递的重心不仅限于生产领域,消费领域的重要性甚至更强[20]。需求特点变化导致最佳的交通运输方式发生变化,信息传递重心的变化导致信息节点呈指数式上升,这两方面都说明,加速构建现代化的交通信息基础设施网络势在必行。

第三,向高质量发展阶段的转变不是简单的产业更替,更重要的是基于分工深化带来研发强度的增加,从而创造更大的产业附加值。不同产业没有高低贵贱之分,所有产业创造的产品都是为了满足人类不同的需求,区别是产品生产效率和类型差异对人类欲望满足程度的差异。也就是说,无论工业化还是后工业化阶段,提升发展质量的最终目标都是要满足人类需求,而人类需求是有层次的,层次越高,样式越多元化,形式也更虚拟化,进而导致研发的重要性越来越突出。随着中国进入以追求生活质量为目标的后工业化阶段,一方面,以往物质层面的衣食住行需求亟待升级,这需要提升劳动生产率;另一方面,精神层面的游购娱等需求又要不断被创造和满足,这又需要不断进行产品创新,而解决这些矛盾的最佳方式就是继续深化分工,产生更多的创新。幸运的是,我国庞大的市场规模足以为此提供支撑。

第四,创新驱动是新时代高质量发展的时代特征,因此,人才培养是当前经济社会发展的重点任务。除应当注重人才培养数量的增加,还要重视人才培养类型的多元化,人才培养的标准也应更高。后工业化时代发展的动力不再是基于规模化生产带来的成本降低,而是转向从产业链两端创造更多的产品附加值,这些环节的最大特征就是创新驱动。熊彼特提出新产品、新方法、新市场、新的原料来源、新的组织形态这五大创新的核心都在于此。工业化时代出现了很多颠覆式发明,如贝尔的电话、爱迪生的电灯和留声机、特斯拉的交流电、莱特兄弟的飞机等,后工业化时代将需要更多类似能影响世界的伟大发明、颠覆式创新。但是,创新和风险密切相关,而规避风险的最佳途径是拥有更多创新型人才。随着时代进步,创新的内容和难度都会快速增加,人才培养在高质量发展阶段的中心地位将越来越牢固。