经股动脉埋植动脉药盒治疗晚期胃癌的临床疗效分析

2021-04-09黄斌斯韬宁雪坚

黄斌,斯韬,宁雪坚

(广西柳州市中医医院放射科,广西 柳州 545001)

胃癌是我国常见的恶性肿瘤之一,2015年我国胃癌发病67.91/万例,死亡49.80/万例,其发病率和死亡率位居第二,仅次于肺癌[1]。胃癌严重威胁我国人民健康,但由于其特异性症状少造成早期发现难,我国晚期胃癌患者比例高达60%~80%。晚期胃癌多伴有局部组织、淋巴结、临近脏器的浸润转移,发现时大多已失去外科手术机会,在我国,胃癌确诊时约30%的患者已发展为晚期而不能进行外科切除[2]。以往患者常进行全身化疗,但疗效不佳,不良反应较多,患者耐受度差,造成治疗困难。随着技术的发展,介入治疗(动脉灌注化疗)在晚期胃癌的治疗中取得较好的效果。本研究前瞻性采用经动脉药盒导管植入系统(port catheter system,PCS)区域灌注化疗治疗晚期胃癌,并与常规全身静脉化疗的治疗方法进行对照研究,旨在评价两种治疗方法的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年10月至2019年9月经胃镜取活检证实为晚期胃癌的患者60例(其中经手术探查无法切除18例,经B超、CT检查证实无法切除42例),男32例,女28例;年龄34~82岁,平均(56.9±6.3)岁;中分化腺癌12例,低分化腺癌28例,未分化腺15 癌例,黏液腺癌5例;术前经CT 和/或胃镜超声评估为Ⅲa 期24例,Ⅲb 期22例,Ⅳ期14例。纳入标准:符合诊断标准诊断为胃癌;AJCC 7th 2010分期在T3-4N1-3M0或TanyNanyM1(局限于腹腔、盆腔的远处转移);手术后复发转移,但病灶局限于腹腔、盆腔;医学原因不能手术或拒绝手术,或手术无法根治性切除;预计生存期超过4个月;年龄18~75岁;PS评分≤2分;无化疗禁忌证。

1.2 方法 对照组在常规抗肿瘤治疗的基础上给予周围静脉给药化疗,化疗药物经稀释后静脉输液。观察组药盒植入采用经皮股动途径,在DSA下,患者取仰卧位,全部患者均采用赛丁格尔法行经皮经股动脉穿刺成功后,将导管置入腹腔动脉造影,明确肿瘤的主要供血血管及肿瘤染色。后交换置入动脉留置连接管,依癌灶主要区域置管于腹腔干、胃左动脉、胃十二指肠动脉或腹腔干上方约2 cm,在距腹股沟穿刺点下方2 cm处皮肤作一长约5 cm的横形切口,钝性分离皮下组织形成皮下囊腔,置入动脉化疗泵(法国贝朗),经动脉化疗泵注入造影剂显示留置管通畅,管头位置未见移位,药盒连接处无漏渗现象,后肝素盐水注入动脉化疗泵。缝合皮肤切口完成化疗泵植入术。术后化疗应用22G带蝴蝶固定翼无损伤针(植入式给药装置专用针)经皮穿刺化疗泵硅胶面进入化疗泵腔内。动脉化疗的mFOLFOX 6方案:OXA 80 mg/m2动脉泵注2 h d1;CF 320 mg/m2动脉泵注d1、d2;5-FU 320 mg/m2动脉推注d1,5-FU 1900~2400 mg/m2持续动脉泵注46 h;每2 周1 个周期。静脉化疗的mFOLFOX 6方案:OXA 100 mg/m2动脉泵注2 h d1;CF 400 mg/m2动脉泵注d1、d2;5-FU 400 mg/m2动脉推注d1,5-FU 2400~3000 mg/m2持续动脉泵注46 h;每2 周1 个周期。

1.3 观察指标及疗效评价标准 化疗期间监测患者肝功能、血象、甲胎蛋白、癌胚抗原、B超或CT常规随访,根据治疗效果和血象、肝功能情况调整治疗方案。疗效指标:治疗前、每化疗4个周期或治疗后1个月检查腹盆腔B超、CT/MRI,有条件者行PET/CT。近期疗效采用实体瘤化疗疗效RECIST1.1评价标准,完全缓解(CR):可见肿瘤完全消失,维持4周以上,无新病灶出现;部分缓解(PR):靶病灶最大径之和减少≥30%,至少维持4周;疾病稳定(SD):靶病灶最大径之和缩小未达PR,或增大未达PD;肿瘤进展(PD):靶病灶最大径之和至少增加≥20%,及其绝对值增加至少5 mm,或出现新病变。临床治疗有效率=(CR+PR)/本组总例数×100%。生存质量采用EORTC QLQ C30评价。分别在治疗前、化疗2个周期、化疗4周期及治疗结束共计4次。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0 统计学软件进行数据处理,计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验,计量资料以“±s”表示,行t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

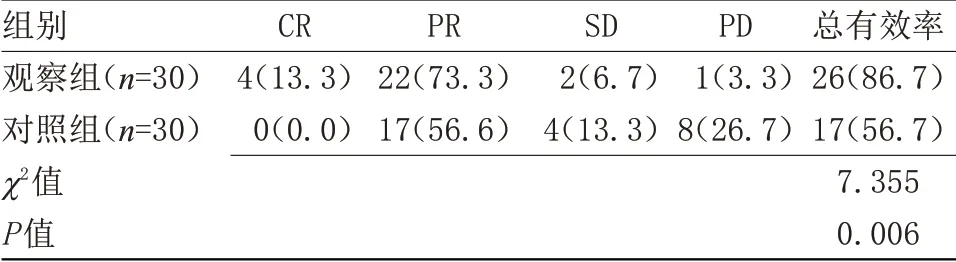

2.1 两组近期疗效比较 观察组完全缓解率、总有效率分别为13.3%和86.7%,高于对照组的0.0%、56.7%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者疗效比较[n(%)]Table 1 Comparison of curative effect between two groups of patients[n(%)]

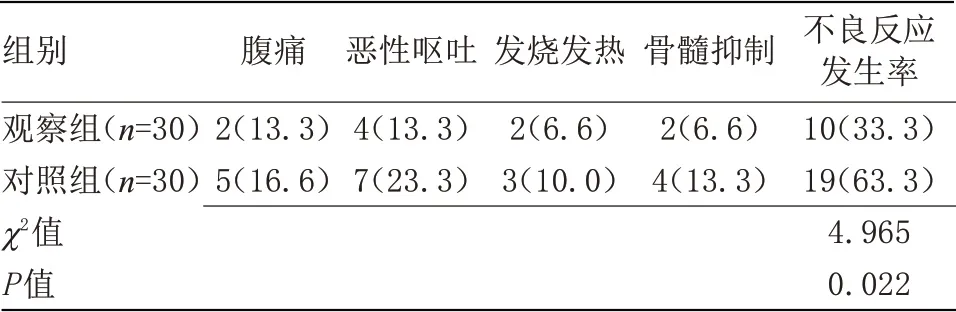

2.2 两组患者不良反应发生率比较 治疗后6 个月,观察组不良反应发生率为33.3%,显著低于对照组的63.3%(P<0.05),见表2。

表2 两组患者不良反应比较[n(%)]Table 2 Comparison of adverse reactions between two groups of patients[n(%)]

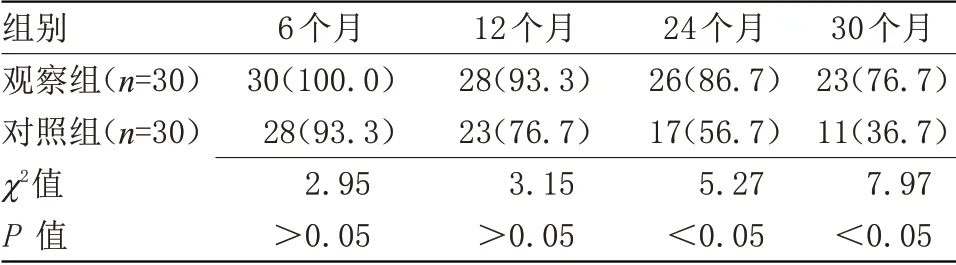

2.3 两组生存情况比较 观察组患者24、30个月的生存率分别为86.7%、76.7%,显著优于对照组的56.7%、36.7%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组生存期情况比较[n(%)]Table 3 Comparison of the survival time between the two groups[n(%)]

3 讨论

目前,对于不能手术的晚期胃癌治疗以化疗为主,早在上世纪90年代已证实化疗相对最佳支持治疗可延长局部晚期或转移性胃癌患者的中位无进展生存期(median progression-free survival,mPFS)和中位总生存期(median overall survival,mOS)[3]。至今化疗已经有了20 多年的发展,药物、方案均较前有了发展,但晚期胃癌化疗后的mPFS 基本为5.3~5.8 个月,而mOS 基本为8.6~11.2 个月,且化疗的客观缓解率(objective response rate,ORR)为25.0%~44.1%[4-8]。

近年来,介入治疗(选择性动脉灌注化疗)为晚期胃癌的治疗提供新的方法与手段,取得良好的治疗效果。研究表明,肿瘤对化疗药物的反应存在剂量-反应曲线,剂量越高,疗效也越显著[9]。若采用动脉介入化疗,将化疗药物通过肿瘤供血的动脉直接注入,可避开肝脏首过效应,使肿瘤局部的药物浓度达到全身静脉化疗的4~6 倍以上,可提高化疗疗效。而经腹腔动脉或胃左动脉灌注化疗药物,使胃癌组织内的药物浓度远高于其他组织,药效可提高20多倍,疗效提高4~10倍,可有效的抑制或杀灭肿瘤细胞[10]。选择性动脉灌注化疗较静脉用药,血药浓度不受血液再分布影响,高浓度药物可经供血动脉直接进入靶器官,与全身静脉化疗相比,胃组织及周围淋巴结的药物浓度和作用时间治疗效果明显提高,并提高组织利用率。另外,由于肿瘤区域以外的正常组织内药物浓度较低,全身不良反应显著减少[11]。以往的区域动脉灌注化疗需反复穿刺,且无法持续长时间的灌注化疗药物,胃癌的化疗以铂类及氟尿嘧啶类为基础,氟尿嘧啶类药物血浆半衰期短,具有时间依赖性,若持续动脉灌注化疗,可提高疗效。经皮血管内导管药盒系统植入术(PCS)是采用经皮穿刺的方法将留置管置入靶血管内,并通过皮下隧道与埋植在皮下的药盒连接,建立动脉或静脉内长期的给药途径。与手术PCS植入术相比,具有创伤少、操作简便、置管位置准确和并发症少等优点,在临床上应用越来越广泛,可取代手术法PCS 植入术[12]。经皮经股动脉插入药盒系统不仅保留经腹动脉插管化疗可反复、间断或连续性给药的优点,且可满足肿瘤对抗癌药物浓度和接触时间的依赖性,不增加患者的不良反应及并发症。本研究结果表明,观察组总有效率为86.7%,明显高于对照组的56.7%;观察组不良反应发生率为33.3%,明显低于对照组的63.3%;观察组24、30 个月生存率分别为86.7%和76.7%,明显高于对照组的56.7%、36.7%。说明采用经皮血管内导管药盒系统植入术治疗晚期胃癌,可一定程度提高胃组织及周围淋巴结的药物浓度和作用时间,并提高组织利用率,且在腹腔动脉或胃十二指肠动脉注入化疗药物,化疗药物不仅可作用于肿瘤局部,还可部分分布于其他侧枝血管,起到间接腹腔化疗的作用,从而明显提高治疗效果,且不良反应发生率也较低。

综上所述,对于失去外科手术机会的晚期胃癌患者,PCS因具有微创、操作简便、置管位置准确、可提供靶器官长期动脉给药途径及并发症少等优点,在提高晚期胃癌患者生存期和生活质量方面较传统的全身静脉化疗有明显的治疗优势,可作为晚期胃癌患者的一种较好的微创治疗选择。