“全面二孩”政策背景下生育对女性养老金的影响

2021-04-08甘春华

摘 要:本文基于对广东省的问卷调查分析认为,生育孩子数量对女性养老金有显著影响,女性会因生育遭受“养老金惩罚”,且“二孩”生育女性遭受的养老金损失高于“一孩”生育女性。可见,“生育收入惩罚”效应不仅作用于女性职业生涯期间,还作用于女性年老退休以后。因此,应坚持性别平等的原则,完善退休制度和公共托育服务,合理制定缴费年限、缴费指数、账户设置等社会养老保险制度标准,以削减女性“生育养老金惩罚”,提升“全面二孩”政策的實施效果。

关 键 词:“全面二孩”政策;生育女性;“生育工资惩罚”;“生育养老金惩罚”;公共养老金账户

中图分类号:F842.67 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)03-0054-11

收稿日期:2020-11-22

作者简介:甘春华,广东金融学院副教授,研究方向为人口就业与社会保障。

基金项目: 本文系教育部人文社科研究规划基金项目“全面二孩政策背景下女性的生育代价与社会保障制度优化研究”的阶段性成果,项目编号:17YJA630016;广州市哲学社会科学规划项目“就业结构调整与防范事业战略研究”的阶段性成果,项目编号:2017GZYB29。

一、问题的提出

2016年初,我国开始推行“全面二孩”政策。2016年末,出生人口数量攀升至1786万。但其后两年,出生人口数量连续下滑,特别是2018年出生人口仅为1523万,比2017年减少12%,出生率降至10.94‰,创1949年以来新低;2018年全国生育率总和为1.52,远低于2.45的全球生育率平均水平,也低于1.67的发达国家生育率平均水平。[1]可见,“全面二孩”政策尚未达到预期效果。

生育率取决于生育的供给和需求,而计划生育政策只能影响到生育的供给,却不能影响到家庭的生育需求。事实上,随着经济发展水平的提高,计划生育政策对生育率的影响不断弱化,经济因素对生育需求的抑制作用则逐渐增强,[2]养育孩子的直接成本和机会成本不断提高,家庭生育需求呈现出明显下降趋势。尽管“全面二孩”政策赋予女性更多的生育选择空间,但也可能使其承受更高的生育代价。国际研究表明,生育对女性收入会产生负面影响,而对男性的影响甚微。为了减少生育代价,许多女性自觉选择少生育或者不生育,一定程度上导致生育政策失灵。[3]

目前,学界一般用“生育工资惩罚”(亦称“生育税”或“孩子税”)衡量女性在经济上的生育代价,即在控制其他条件不变的情形下,生育女性的工资收入低于未生育女性。[4]实证研究表明,“生育工资惩罚”不仅在美国、英国、加拿大等发达国家普遍存在,在发展中国家也同样存在,只是作用机理更为复杂。“生育工资惩罚”效应越强的地区,生育率往往越低。[5-7]其实,这种衡量生育代价的方法欠缺全面性和准确性。由于女性收入不仅包括在职时的劳动收入,也包括退休后的养老金,因此在评估女性生育代价时不能仅仅根据其在职时的工资损失来衡量,还需考虑生育可能导致的养老金损失,即“生育养老金惩罚”。目前,我国养老保险缴费和待遇给付水平与个人在职时工资收入密切挂钩,如果生育对女性工资收入产生影响,则必然会对其退休后的养老金产生影响。“全面二孩”政策背景下,“二孩”生育女性的“养老金惩罚”是否会加重,如何在社会保障制度层面作出回应,是本文将要着重研讨的问题。

二、有关生育对女性收入影响的文献综述

生育对女性收入的影响可分为两个阶段,即进入劳动力市场阶段(包括失业时期)和达到一定年龄时退出劳动力市场阶段。前一阶段表现为生育对女性工资收入的影响,后一阶段表现为性别对养老金的影响。

从生育对女性工资收入的影响来看,“生育工资惩罚”在欧美等发达国家不仅存在于女性育龄期且具有长期性,[8]女性在不同生命周期所受到的“生育工资惩罚”是不均匀的;[9]在发展中国家,“生育工资惩罚”对不同女性的作用效果具有异质性,这主要源于其严重的劳动力市场分割;[10][11]生育对我国女性工资收入也有显著的负面影响,相较于没有生育的女性,生育一个孩子会导致女性工资率下降7%,生育两个孩子会使其工资率下降16.8%。[12]“生育工资惩罚”的形成机理主要包括:生育影响女性劳动参与率和工作时间;影响女性的职业流动和人力资本投资;加剧劳动力市场性别歧视等。[13][14]虽然“生育工资惩罚”普遍存在,但一个国家的社会制度环境会影响“生育工资惩罚”的效应,甚至使其消失。[15]凡是促进女性个体发展和性别平等的制度政策都有利于减轻这种“惩罚”作用,[16]如产假和育儿假制度、儿童照顾支持政策等。[17][18]

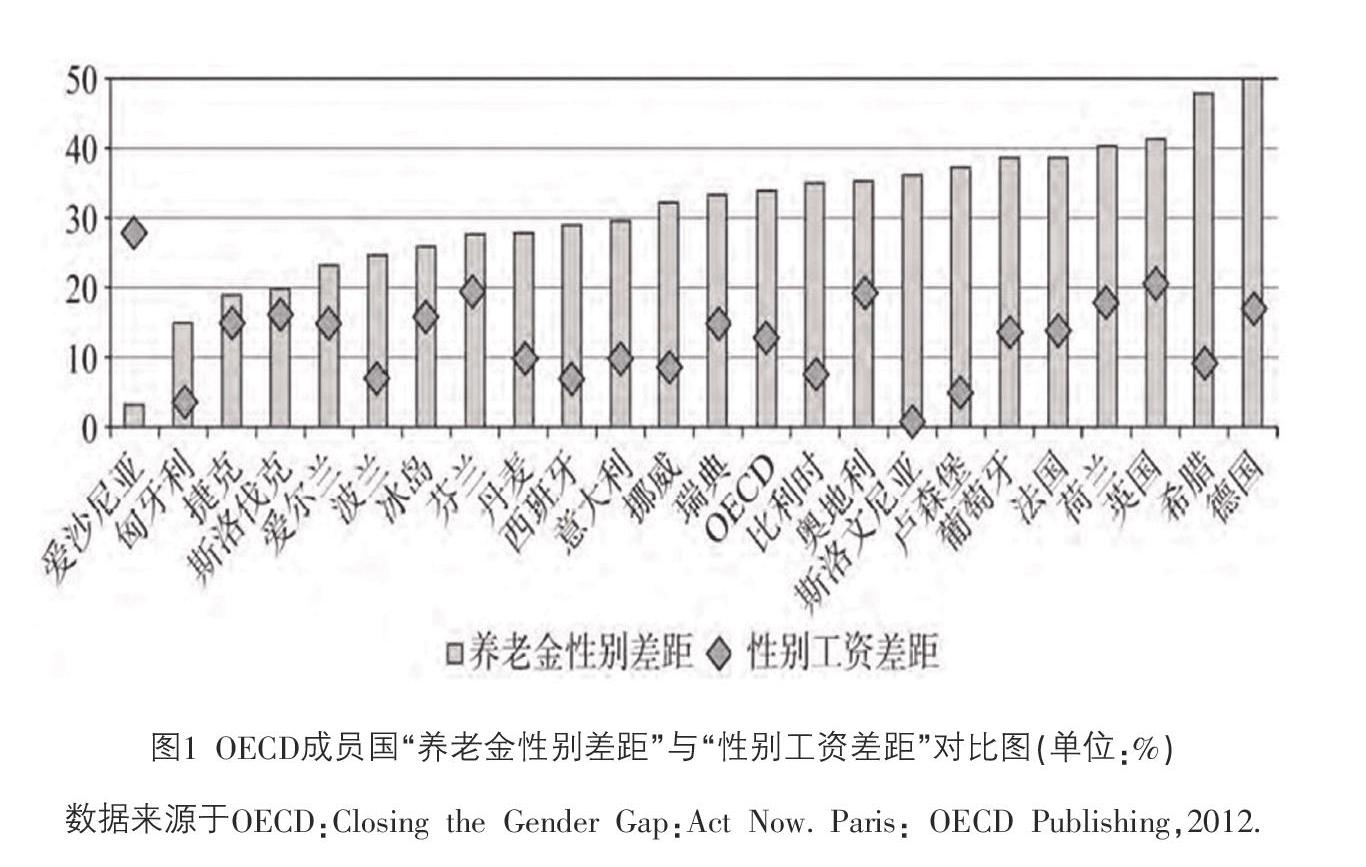

从性别对养老金的影响来看,养老金的性别差距在许多国家都存在。根据欧盟有关部门测算,2012年28个欧盟国家中65岁以上人口的养老金性别差距平均为38%。美国雇员福利研究所的研究表明,2010年,美国女性所获得的公共养老金收入平均较男性低40%。[19]有学者研究发现,2015年,英国女性获得的政府养老金收入比男性低21%。[20]经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,以下简称OECD)成员国的养老金性别差距明显大于工资性别差距。这表明,女性达到一定年龄退出劳动力市场以后性别收入不平等不仅没有缩小,反而进一步扩大,极易导致老龄贫困人口女性化的趋势。事实上,世界老龄人口的贫困也主要体现为女性老龄人口的贫困,OECD成员国中65岁以上女性老龄人口的平均贫困率为12.4%,而男性为8.4%(见图1)。[21]在我国,学界对养老金性别差异的研究较少。仅有的研究结果显示,女性在养老保险覆盖率、养老金待遇和替代率等三个方面均弱于男性,男性与女性的养老金总替代率分别为42.44%与36.15%,[22]男性老年人的养老金大约是女性的1.9倍。[23]关于养老金性别差距的形成原因可归纳为养老保险制度缺陷和劳动力市场性别不平等。前者源于我国养老保险制度的分割特性,参与城镇职工养老保险的男性比例高于女性比例,参与居民养老保险的女性比例高于男性比例,而城镇职工养老保险的缴费水平和给付水平则普遍高于城镇居民养老保险;后者源于劳动力市场的性别不平等。[24]既有研究倾向于从劳动力市场的性别不平等解释养老金性别差距:尽管养老金制度看上去是中性的,但由于女性是家务劳动的主要承担者,存在经常性的职业中断,导致其工作时间较短、工资水平偏低、工作流动性较高,这也使其与男性在养老保险缴费额度、缴费时长以及给付待遇上出现差异。尤其是从事非正规就业的女性,其养老金水平往往与正式就业者存在较大差距。一些女性在孩子幼小时被动或主动选择从事“母亲友好型”职业,而该种职业通常不被缴费型公共养老金体系所覆盖,或其养老保险缴费水平远低于正规就业者,这必然导致其遭受养老金损失。国际劳工组织2011年对世界41个中低收入国家的研究证明,男性从事非农业、非正规就业的比重平均为52.18%,而女性为55.02%,其中30个国家的女性从事非农业、非正规就业的比重高于男性。[25]

值得注意的是,上述研究仅局限于估算生育对女性工资的影响,并未提及养老金性别差距是否与生育有关,更未涉及生育给女性带来的养老金损失等问题。虽然既有研究能够证明制度安排会影响到“生育工资惩罚”的效应,但对于制度安排是否会影响到“生育养老金惩罚”的效应尚缺乏实证研究。因此,本文基于“全面二孩”政策和我国城镇职工养老保险制度设计机制来分析女性生育行为对其养老金的影響,同时结合对2018年广东省的问卷调查,分析女性“生育养老金惩罚”的成因并提出相应的对策建议,以期为提高“全面二孩”政策的实施效果提供参考。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源

笔者于2018年通过网络问卷调查和线下问卷调查获取第一手数据,调查对象为广东省已生育女性,共获得400个初始样本。剔除信息缺失及不符合研究要求的样本后,剩余319个有效样本,占原始样本的79.75%。有效样本均符合两个条件:一是年龄在25至55岁之间,二是都参加了城镇职工养老保险。需要说明的是,因“三孩”生育女性样本只占初始样本的2.5%,不具有代表性,故不对其进行分析。

(二)模型设计与变量选取

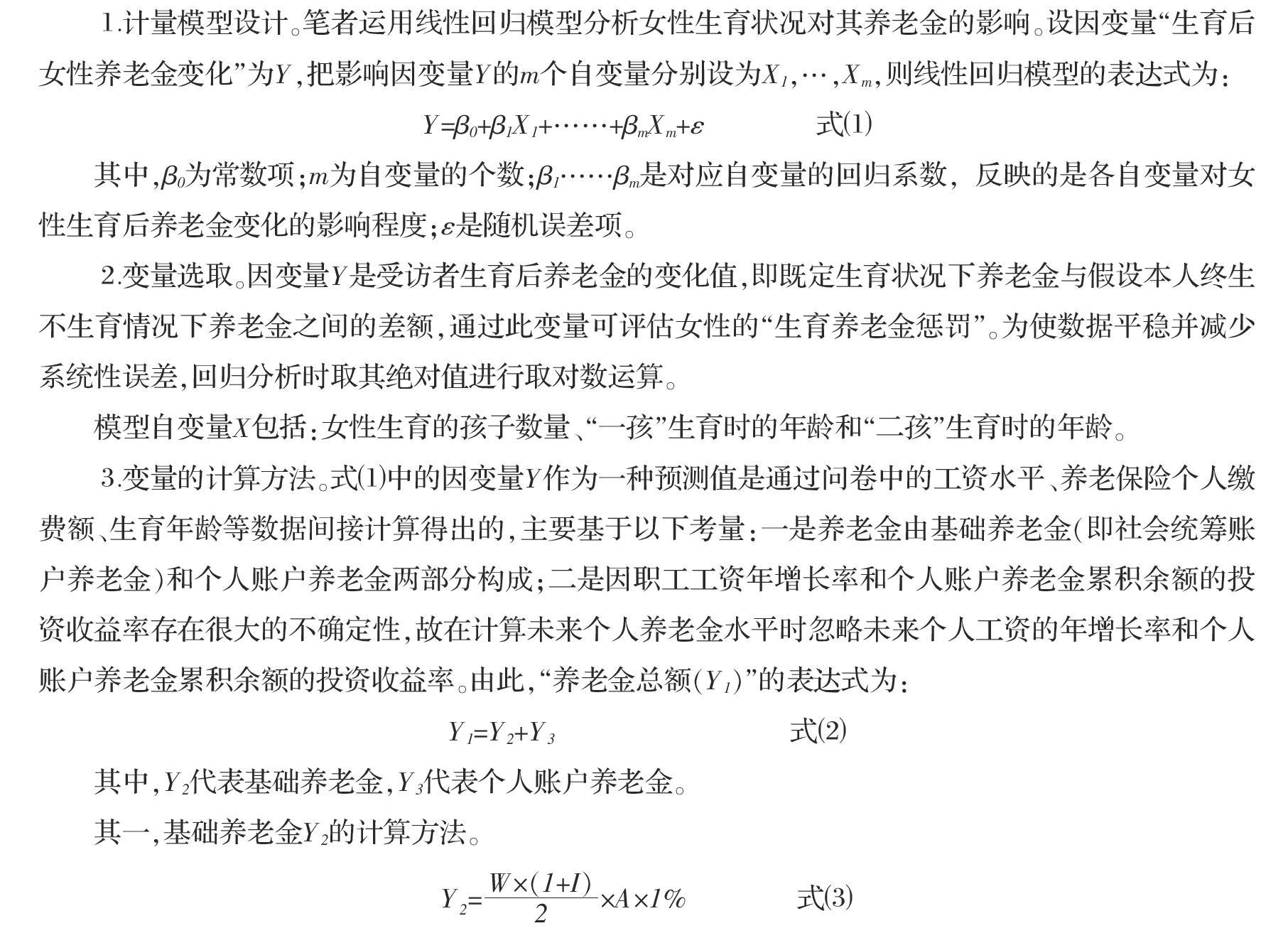

⒈计量模型设计。笔者运用线性回归模型分析女性生育状况对其养老金的影响。设因变量“生育后女性养老金变化”为Y,把影响因变量Y的m个自变量分别设为X1,…,Xm,则线性回归模型的表达式为:

Y=β0+β1X1+……+βmXm+ε 式⑴

其中,β0为常数项;m为自变量的个数;β1……βm是对应自变量的回归系数,反映的是各自变量对女性生育后养老金变化的影响程度;ε是随机误差项。

⒉变量选取。因变量Y是受访者生育后养老金的变化值,即既定生育状况下养老金与假设本人终生不生育情况下养老金之间的差额,通过此变量可评估女性的“生育养老金惩罚”。为使数据平稳并减少系统性误差,回归分析时取其绝对值进行取对数运算。

模型自变量X包括:女性生育的孩子数量、“一孩”生育时的年龄和“二孩”生育时的年龄。

⒊变量的计算方法。式⑴中的因变量Y作为一种预测值是通过问卷中的工资水平、养老保险个人缴费额、生育年龄等数据间接计算得出的,主要基于以下考量:一是养老金由基础养老金(即社会统筹账户养老金)和个人账户养老金两部分构成;二是因职工工资年增长率和个人账户养老金累积余额的投资收益率存在很大的不确定性,故在计算未来个人养老金水平时忽略未来个人工资的年增长率和个人账户养老金累积余额的投资收益率。由此,“养老金总额(Y1)”的表达式为:

Y1=Y2+Y3 式⑵

其中,Y2代表基础养老金,Y3代表个人账户养老金。

其一,基础养老金Y2的计算方法。

Y=×A×1% 式⑶

式⑶是根据当前城镇职工养老保险制度中基础养老金给付办法确定的。其中,W指的是上年度本地区在岗职工月平均工资,I指的是平均缴费指数,A指的是个人缴纳养老保险费用的年限。后续测算时W采用广东省统计局发布的2017年广东省在岗职工月平均工资6668元这一数值。平均缴费指数I是指参保人历年缴费工资指数的平均值,计算方法为:参保人每年缴费基数除以当地上年在岗职工平均工资得出当年缴费工资指数,每年计算一次,退休时把每年缴费工资指数叠加再除以实际缴费年限。需要说明的是,后续计算时的I是通过计算女性生育前缴费指数与生育后缴费指数的平均值得出的。如受访者生育两个孩子,则其平均缴费指数I=(生育前缴费指数I1+“一孩”生育后至“二孩”生育前缴费指数I2+“二孩”生育后至受访时缴费指数I3+受访时至退休时缴费指数I4)/4。

在计算基础养老金时包含以下假设:一是受访者都于55岁退休,缴费年限为开始缴纳基本养老保险至退休期间的实际缴费年限;二是此期间不出现养老保险缴费中断的情况;三是地区工资水平不变。以广州的“二孩”生育女性为例,其基础养老金Y2的表达式为:

Y2=×A×1% 式⑷

其二,个人账户养老金Y3的计算方法。

Y3=Yp÷M 式⑸

其中,Yp表示个人账户养老金累积余额,M表示养老金计发月数。

根据我国城镇职工养老保险缴费制度相关规定,个人账户养老金余额全部来自于个人每月缴纳的养老保险费用。因此,个人账户养老金余额等于受访者在不同生育状况期间个人缴纳的全部养老保险费用之和。以广州的“二孩”生育女性为例,其个人账户养老金累积余额Yp=生育前个人月缴费金额×12×生育前缴费年限+“一孩”生育后个人月缴费金额×12ד一孩”生育后至“二孩”生育前缴费年限+“二孩”生育后个人月缴费金额×12ד二孩”生育后至受访时缴费年限+受访时个人月缴费金额×12×受访时至退休时缴费年限。

在计算个人账户养老金时包含的假设如下:受访女性于55岁退休,根据国务院2017年发布的“个人账户养老金计发月数表”,计发月数为170。以广州的“二孩”生育女性为例,其个人账户养老金Y3的表达式为:

Y3= 式⑹

式⑹中,M1为生育前个人月缴费金额,A1为生育前缴费年限,M2为“一孩”生育后个人月缴费金额,A2为“一孩”生育后至“二孩”生育前缴费年限,M3为“二孩”生育后个人月缴费金额,A3为“二孩”生育后至受访时缴费年限,M4为受访时个人月缴费金额,A4为受访时至退休时缴费年限。

其三,生育女性养老金月总额Y1的计算方法。

根据式⑷和式⑹,广州的“二孩”生育女性养老金总额Y1的表达式为:

Y1=×A×1%+ 式⑺

其四,假设终生不生育情况下女性养老金总额Y0的计算方法。

Y0=+×A×1% 式⑻

式⑻中,终生不生育女性的养老金依然由个人账户养老金和基础养老金两部分构成。

其五,生育后养老金变化Y的计算方法。

Y为女性生育情况下养老金与终生不生育情况下养老金的差额。以广州的“二孩”生育女性为例,结合式⑵、式⑷、式⑹和式⑻,生育后养老金变化Y的表达式为:

Y=Y1-Y0=Y2+Y3-Y0 式⑼

四、生育对女性工资和养老金的影响

(一)基本生育状况

在319份有效样本中,65.8%的受访者在26-29岁生育“一孩”,78.8%的受访者在26-33岁生育“二孩”,生育“一孩”“二孩”的平均年龄分别为27.54岁和30.67岁(见表1)。

(二)生育对女性工资收入及养老保险个人缴费的影响

女性生育后3年内(不足3年的按受访时间计算)的工资水平一般都低于生育前。生育“一孩”后3年内工资水平降幅最高达至840.00元,涨幅最高为100.00元,平均值下降334.03元,工资变化百分比的均值下降6.93;生育“二孩”后3年内工资水平降幅最高达至1800元,涨幅最高为200.00元,平均值下降641.30元,工资变化百分比的均值下降13.72(见表2)。可见,女性生育后3年内普遍遭受“生育工资惩罚”,且生育“二孩”的女性遭受的“生育工资惩罚”高于只生育“一孩”的女性。

依据城镇职工养老保险制度的相关规定,养老保险个人缴费额和单位缴费额都以上年度个人月平均工资为基数,按照工资的一定比例缴纳。可见,受访者的养老金取决于其在职时的养老保险缴费水平。但表2数据显示:其一,受访者生育后的养老保险个人缴费额有所减少,且生育前后养老保险个人缴费变化百分比与工资变化百分比相同。其二,“二孩”生育女性的养老保险个人缴费额减少幅度高于“一孩”生育女性。受访者生育“一孩”后3年内养老保险个人缴费额降幅最高为67.20元,涨幅最高为8.00元,平均值下降26.72元;生育“二孩”后3年内养老保险个人缴费额降幅最高为144.00元,涨幅最高为16.00元,平均值下降51.30元。由此可推断,生育不仅会给女性带来“生育工资惩罚”,还将带来“生育养老金惩罚”。

(三)生育对女性养老金的影响

本文用生育后养老金变化值来衡量“生育养老金惩罚”,即女性现实生育情况下的养老金总额减去假设其终生不生育情况下的养老金总额。因两种情况下养老金总额均由基础养老金和个人账户养老金构成,故生育后养老金变化值亦由基础养老金变化值和个人账户养老金变化值两部分构成。相较于假设终生不生育情况下的养老金总额,女性现实生育情况下的养老金总额平均减少3.20%,其中个人账户养老金平均减少4.34%,基础养老金平均减少1.80%(见表3)。这说明,一方面,生育的确会使女性遭受“生育养老金惩罚”;另一方面,因基础养老金的给付水平不仅取决于个人缴费基数,还取决于地区平均工资水平,故基础养老金的变化幅度低于个人账户养老金的变化幅度。由此推断,基础养老金给付制度一定程度上能够减弱“生育养老金惩罚”。

本文采用多元线性回归模型进一步分析三个自变量(即生育孩子数量、女性生育“一孩”时的年龄和生育“二孩”时的年龄)对养老金变化的影响。该模型中,三个自变量從整体上解释了因变量“养老金变化”的方差(0.20);D-W值为1.844,介于1.5-2.5之间,说明3个自变量之间无自相关;模型p-=0.000<=α=0.05,说明此回归模型能够明确解释养老金变化情况(见表4)。

该模型中,女性生育孩子数量、生育“一孩”时的年龄和生育“二孩”时的年龄都在5%水平上显著,说明三个自变量对养老金变化都产生了明显影响。女性生育孩子数量的非标准化系数为0.177,意味在其它自变量保持不变的情况下,女性生育孩子数量每增加一个,其所遭受的“生育养老金惩罚”将增加17.7%;女性生育“一孩”时的年龄的非标准化系数为0.137,意味在其它自变量保持不变的情况下,女性生育“一孩”的年龄每增加一岁,其所遭受的“生育养老金惩罚”将增加13.7%,原因可能是女性在较大年龄生育“一孩”时的工资水平较高,因而生育的机会成本更高,由此造成的“生育养老金惩罚”也更高;女性生育“二孩”时的年龄的非标准化系数为-0.114,意味在其它自变量保持不变的情况下,女性生育“二孩”的年龄每增加一岁,其所遭受的“生育养老金惩罚”将减少11.4%。由此推断,女性生育“一孩”与生育“二孩”的时间间隔越长,其“生育养老金惩罚”越小,原因可能是女性生育“一孩”与生育“二孩”的时间间隔越长,其事业越稳定,工资水平越高,获得的照料支持越多,因而减少了生育对其养老保险缴费的负面影响(见表5)。

五、结论、原因分析与相关建议

(一)主要结论

其一,相较于终生不育,女性生育后的工资收入普遍减少,且“二孩”生育女性的工资损失高于“一孩”生育女性。这一结论与国内外相关研究结论一致。

其二,相较于终生不育,女性生育后的养老保险个人缴费额减少,由此导致生育女性个人账户养老金和养老金总额下降。而且,“二孩”生育女性养老保险个人缴费减少幅度高于“一孩”生育女性,这意味着女性不仅要遭受“生育工资惩罚”,也要遭受“生育养老金惩罚”。

其三,女性生育孩子的数量越多,其养老金总额下降的比例越高,且“二孩”生育女性遭受的“生育养老金惩罚”高于“一孩”生育女性。可见,在“全面二孩”政策实施背景下,若缺乏配套的社会保障制度改革,随着生育孩子数量的增加,女性将承受更高的“生育养老金惩罚”。

其四,女性生育“一孩”和“二孩”时的年龄会对养老金总额产生影响。女性选择较早生育“一孩”、较晚生育“二孩”将降低其“生育养老金惩罚”,因此女性理智的、自觉的“计划生育”有利于削减“生育工资惩罚”。

(二)“生育养老金惩罚”形成的原因

其一,个人账户养老金的资金筹集完全来自于个人缴费,个人缴费又按工资的一定比例缴纳,且生育女性遭受“生育工资惩罚”后工资普遍低于男性和未生育女性,因此这种制度设计必然将“生育工资惩罚”再次投射于养老保险个人账户积累额上,使生育女性又一次遭受“惩罚”。

其二,尽管基础养老金的资金筹集来自于企业缴费,给付待遇与当地平均工资挂钩,一定程度上减轻了工资差异对养老金的影响,但基础养老金给付办法中引入的个人缴费指数是个人工资水平与当地在岗职工平均工资的比值,这一制度设计将“生育工资惩罚”折射在个人缴费指数上,导致已生育女性的缴费指数低于男性和未生育女性。

其三,目前我国男性的法定退休年龄为60岁,女性为55岁,这使得女性养老保险缴费年限普遍比男性少5年,加之因生育中断工作导致养老保险缴费时间中断,缴费年限更短,故领取的养老金额度要少于男性,但实际上女性的寿命普遍高于男性,这极易使其陷入老年贫困状态。在世界老龄人口女性化趋势下,法定退休年龄的这种性别差异明显与现实人口发展趋势相悖。

其四,按照现行城镇职工养老保险制度的相关规定,个人养老金的来源只有基础养老金和个人账户养老金。如此一来,养老金的缴费责任主体是个人和企业,政府和其他社会主体的缴费责任几近缺失。其实,生育孩子是国家重要的人力资本投资行为,许多发达国家都将孩子看作“准公共产品”,孩子和生育女性享有多重社会福利,其中就包括生育女性最低水平养老金保障。然而在我国,对女性生育代价的补偿尚未在养老保障中得以体现。

(三)相关建议

其一,应对现行城镇职工养老保险制度中缴费年限和缴费指数的标准作出调整。一是实行男女有别的养老保险最低缴费年限。男性最低缴费年限保持15年不变,女性养老保险最低缴费年限由现在的15年改为10年,避免女性因生育中断就业无法满足最低缴费年限条件而不能领取养老金。二是生育女性每生育一个孩子,其养老保险缴费年限增加2年,这样即使没有缴费,其基础养老金也会因缴费年限增加而提高。三是设立养老保险最低缴费指数。目前的养老保险缴费指数是由参保人每年的缴费基数除以当地上一年在岗职工平均工资,若女性从事非全日制工作或因生育暂时中断就业,即便工作中断时间计入缴费年限,也会因缴费指数太低而影响基础养老金水平。对此,可将养老保险最低缴费指数设定为0.5,以使女性的养老保险缴费指数不至于因为工资减少而下降太多。

其二,增设公共养老金账户。现行城镇职工养老保险制度针对养老金只设立了社会统筹账户和个人账户,且这两个账户在缴费时都实行收入关联制,极易因“生育工资惩罚”衍生“生育养老金惩罚”。对此,应设立公共养老金账户,完善个人缴费减免机制,以强化政府在养老保障中的责任,从政策层面认可生育的社会经济价值。如将已生育夫妇的生育奖励性经费转入公共养老金账户,进行完全积累式投资运营,以体现孩子的“准公共产品”特性。再如以当地最低工资标准为缴费基数,为失业或中断就业的3岁以下孩子的母亲缴纳养老保险费,缴费额也存入公共养老金账户。

其三,科学设定生育女性养老金补贴。为防止女性因生育而陷入老年贫困,可结合当地实际设定生育女性养老金保障性补贴,使生育女性养老金水平达至当地最低养老金标准。

其四,法定退休年龄弹性化。由于女性的职业生涯相对不稳定,不同女性的生育数量、生育年龄和就业形式各具特点,过于刚性的法定退休年龄显然不利于女性劳动力资源的充分利用,也会影响到其养老保险缴费年限和养老金总额。因此,应弹性化设定女性退休年龄,如规定年龄为50-65岁的女性在健康状况良好的情况下,可以自主决定留职还是退休,留职工作期间其劳动权益依然受《劳动合同法》保护。

其五,完善公共托育服务。若要在保留现行城镇职工养老保险制度基本框架的前提下削减女性“生育养老金惩罚”,应从根本上提高女性的劳动力市场参与率和工作时长。然而现实中,我国3岁以下幼儿托育服务供给极其短缺,女性为照料孩子往往花费了大量精力,这也给女性劳动力供给带来了一定的负面影响。国外的实证经验表明,较高的生育率和较高的女性劳动参与率只有在提供完善的托育服务制度环境中才能兼容。因此,我国应大力发展0-3岁低龄幼儿公共托育服务,建立完整的幼儿托育保障体系,并通过加强托幼人才培训、完善行业监管体系以提高托育服務质量,真正实现“幼有所托”。同时,对生育保障制度进行改革,如增设父亲专属的带薪育儿假(不可转让给母亲),以此激励男性承担部分育儿责任,尽可能将女性解放出来。

【参考文献】

[1]任泽平,熊柴,周哲.中国生育报告:2019[EB/OL].搜狐网,https://www.sohu.com/a/355767245_115124.

[2]张霞,夏巧娟.生育意愿与生育率研究进展[J].经济学动态,2018,(12):108-120.

[3]甘春华.“生育工资惩罚”的表现及作用机理:研究现状梳理[J].劳动经济研究,2017,(3):120-134.

[4]Correll Shelley,Benard Stephen&Paik In(2007).Getting a Job:Is There a Motherhood Penalty?American Journal of Sociology,112(5):1297-1338.

[5]Waldfogel Jane(1997).The Effect of Children on Womens Wages.American Sociological Review,62(2):209-217.

[6]Anderson,E. S.;Jackson,A.;Wailoo,M.P.&Petersen,S.A.(2002.Child Care Decisions:Parental Choice or Chance?.Child:Care,Health & Development.28(5),391-401.

[7]Phipps,Shelley.(2001).In and out of the Labour Market:Long-term Income Consequences of Child-related Interruptions to Women's Paid work. The Canadian Journal of Economics,34(2):411-429.

[8]Bloom,D.E,Canning,G.Fink and J.E.Finlay.(2009).Fertility,Female Labor Force Participation,and the DemographicDividend,Journal of Economic Growth,14(2):79-101.

[9]Tarja Viitanen(2014).The Motherhood Wage Gap in the UK over the Life Cycle,Review of Economics of the Household, 12(10):259-276.

[10]Lehrer,Evelyn(1992).The Impact of Children on Married Women's Labor Supply:Black-White Differentials Revisited,The Journal of Human Resources,27(3):422.

[11]Linda Adair,David Guilkey,Eilene Bisgrove&Socorro Gultiano(2002),Effect of Childbearing on Filipino Womens Work Hours and Earnings,Journal of Population Economics,15(4):625-645.

[12]於嘉,谢宇.生育对我国女性工资率的影响[J].人口研究,2014,(1):18-23.

[13]Jones David&Makepeace Gerald(1996).Equal Worth,Equal Opportunities:Pay and Promotion in an Internal Labour Market.Economic Journal,106(435):401-409.

[14]Becker Gary(1991).Fertility and Economy,IDEAS Working Paper Series from Research Papers in Economics.

[15]Engelhardt,Henriette,Kogel Tomas,Prskawetz&Alexia(2004).Fertility and Women's Employment Reconsidered:A Macro-level Time-series Analysis for Developed Countries,1960-2000,Population Studies,58(1):109-120.

[16]Anna Matysiak&Daniele Vignoli(2008),Fertility and Womens Employment:A Meta-analysis,European Journal of Population,24(4):363-384

[17]Waldfogel Jane.(1998a).Understanding the ‘Family Gap in Pay for Women with Children.Journal of Economic Perspectives,12(1):137-156.

[18]Borck,Rainald,Adieu Rabenmutter(2014).Culture,Fertility,Female Labour Supply,the Gender Wage Gap and Childcare,Journal of Population Economics,27(3):739-765.

[19][21][25]郝君富,李心愉.基于性別公平视角的养老金制度设计改革[J].中国人民大学学报,2017,(3):118-127.

[20]Turley D,Keen R,Mcguinness F.(2015).Women and Pensions[Z].The House of Commons Library Briefing Paper,No.07286.

[22]陳冬梅,黄欣怡.我国城镇社会养老金性别差异分析[J].复旦学报(社会科学版),2018,(3):127-134.

[23][24]詹鹏.我国老年人养老金收入的性别差距[J].北京工商大学学报(社会科学版),2020,(1):90-103.

(责任编辑:刘 丹)

The Influence of Childbearing on Women's Pension under

the Background of “Comprehensive Two Child” Policy

——Take Guangdong Province as an Example

Gan Chunhua

Abstract:Based on the questionnaire survey of Guangdong Province,this paper believes that the number of children has a significant negative impact on women's pension.Women will suffer “pension punishment” because of childbirth,and the pension loss of women with “two children” is higher than that of women with “one child”.It can be seen that the effect of “reproductive income punishment” not only affects women's career,but also affects women after retirement.Therefore,we should adhere to the principle of gender equality,improve the retirement system and public childcare services,and reasonably formulate the payment period,payment index, account setting and other social endowment insurance system standards,so as to reduce women's “childbearing pension punishment” and improve the implementation effect of the “comprehensive two child” policy.

Key words:“comprehensive two child” policy;childbearing women;“childbearing wage punishment”;“childbearing pension punishment”;public pension account