疫情防控视域下社区媒介参与社区治理的路径优化:演进韧性与技术嵌入

2021-04-08周向红鲁明慧

周向红 鲁明慧

摘 要:演进韧性强调系统在危机中变化、適应和转变的能力,为现代风险社会中社区媒介参与社区治理的路径优化提供了新的理论资源和视角。据此审视疫情防控中邻里互助、技术嵌入下以信任与合作为基础的多元交叉网络、社区中“隐私悖论”负面性的消解及微基建项目的推进发现,疫情防控期间社区的内部边界并未封闭,居民主导的治理模式在强调社区韧性的背景下愈发重要。社区媒介结合互联网、大数据、区块链等新一代信息技术的去中心化赋权,为居民自治机制中由“精英模式”向“共建人模式”转型提供了替代方案:通过设计基于区块链技术的社区社交媒介,在其与线下公共空间的互动中完成共建人的开发与培养,继而发展多样的内生性社区自组织以建立居民自治主导的社区韧性。

关 键 词:疫情防控;演进韧性;社区媒介;技术嵌入;社区治理;邻里互助

中图分类号:D669.3 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)03-0028-16

收稿日期:2020-09-18

作者简介:周向红,同济大学经济与管理学院教授,博士研究生导师,研究方向为宏观管理及政策分析、城市公共服务管理;鲁明慧,同济大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为社会治理、公共政策。

基金项目:本文系2020年度同济大学中央高校基本科研业务费科研专项“重大突发公共卫生事件下公众风险感知、行为规律及公众情绪引导”的阶段性成果,项目编号:22120200382。

引 言

2020年初,新冠疫情突如其来并在全球暴发。在这场全球抗击疫情过程中,社区成为了疫情防控与病毒追踪的第一阵地。习近平总书记指出:这次新冠肺炎疫情防控,是对治理体系和治理能力的一次大考。[1]社区治理作为国家治理体系的重要组成部分,在抗击疫情过程中,充分利用社区媒介如宣传栏、社区喇叭、业主群以及电子门禁、线上预约登记等,迅速、有效地整合社区内的各种资源,激发居民的参与意识,尤其是邻里关系在守望相助中的重塑,展现了技术嵌入下社区媒介参与社区治理创新的活力,但同时社区治理也面临着严峻的挑战。在今后很长一段时间内,社区都需做好常态化防控与战时防控状态之间的无缝切换工作,面对全球疫情的严峻态势,还需做好应对未知次生风险的准备。如何持续发挥社区治理作为城市治理最小单元的经济成本及社会成本优势,疫情防控期间社区媒介与以互联网、大数据、人工智能、区块链等为代表的新一代信息技术的融合应用对社区治理有何启发,在此基础上社区媒介参与社区治理的路径优化应遵循怎样的演进逻辑,如何衡量它们的价值,本文结合疫情防控实际,建立韧性理论视角下系统在内外部扰动中变革的演进逻辑与实践路径探索的分析框架。以此为基础,剖析外部扰动——疫情防控及对应的社区媒介、新一代信息技术参与社区治理的举措,进一步对疫情防控视域下开放的变革机遇、举措中累积的变革基础和孕育的转型方向进行分析,从而梳理社区媒介参与社区治理的演进逻辑,再结合互联网、大数据、区块链等新一代信息技术的去中心化赋权对社区治理的重要影响,探讨技术嵌入下社区媒介参与社区治理的实践路径优化问题。

一、社区韧性:疫情防控视域下社区媒介参与社区治理的分析视角

韧性最早应用于机械学,表示金属受到使其发生形变的力后复原的能力。[2]2008年经济大衰退之后,韧性成为应对全球金融风险的核心概念。在世界经济论坛2013年版《全球风险报告》中,自适应系统的韧性被定义为“抵御危机,从危机中恢复和重组”的能力。[3]此外,报告中还指出全球风险能够同时在许多国家表现出来,它们通过共享边界、拥有相似基础或依赖相同关键体系的国家传播。[4]

(一)韧性理论的发展

从20世纪70年代至今,韧性理论经历了工程韧性-生态韧性-演进韧性的范式转变,这三种范式的核心差异聚焦在对遭受干扰以后的稳定状态有不同理解。工程韧性认为稳定状态有且只有一个,在此基础上注重系统恢复为原始状态的能力,[5]并用恢复至同一稳定状态的速度来衡量韧性。[6]生态韧性认为有些系统存在多个稳定状态,于是采用在改变自身结构之前能够承受的扰动量级的大小来衡量韧性。[7]演进韧性则建立在对生态韧性认知的基础上,即系统由于扰动可以从一个稳定状态向另一个稳定状态转变,[8]由此重视系统在回应压力和限制条件的全过程中展现出的变化、适应和改变的能力,[9]如家庭由于行业经济危机采取新的谋生手段。代表人物Folke认为社会生态系统的韧性包含三个概念:持续存在角度的韧性、适应性和转变性。[10]其内涵分别为:持续存在角度的韧性指的是系统通过不断改变来维持现有的稳定;适应性强调系统调整其对不断变化的外部驱动因素和内部过程的响应能力,沿着当前稳定状态的路径开发新的稳定状态;转变性则注重抛弃现有稳定状态,创建全新稳定状态,是一种能动的创新行为。[11]Folke还进一步提出了转变性需要经历的三个阶段:一是为变化做好准备或是处于准备状态,二是通过将危机作为变革的“机会之窗”来应对转型,三是建立新的社会生态系统的韧性。[12]综上,演进韧性始终处于动态视角考察系统对干扰的响应,这些举措包括增强系统本身的因素抵御干扰、衍生出新的因素适应变化或是借助扰动主动变革内部结构创造新的稳定状态等。

(二)社区韧性相关研究

Wilson总结了社区遭受干扰后呈现的三种不同结果:缓慢地调整与恢复(逼近原始稳定状态)、迅速地调整与恢复(超越原始稳定状态)和不足地调整与恢复(处于崩溃状态)。[13]大多数学者认为,社区在经历突发事件扰动后不可能完全恢复到原始状态,也很难达到稳定状态,而是逐渐发展为一个自适应系统,即具有灵活性、自组织能力、学习能力的社区变被动为主动,在准备、应对、恢复等各个阶段有目的地提升能力。[14-16]也就是说,灾害成为社区新的发展机遇,这种观点更符合演进韧性的内涵。

目前,国内外对社区韧性的研究大致分为两类:一类系统地梳理国内外社区韧性理论和实践经驗,从社区韧性的内涵、评估体系和模型、提升策略等方面总结研究进展;[17][18]另一类通过分析国内外典型案例对社区韧性评估和韧性提升等方面提出发展建议。颜德如结合新冠疫情背景从物理韧性、组织韧性、技术韧性、制度韧性和心理韧性等五个维度构建韧性视角下社区应急治理体制的分析框架,发现社区存在应急基础设施薄弱、政社关系模糊、智慧社区建设缓慢、制度运转失灵、居民自我增强机制欠缺等五大梗阻并给出相应建议。[19]王世福、黎子铭从设施空间硬件保障、治理服务资源匹配和治理能力体系建构三个方面提出防疫与恢复并举的韧性社区营造策略。[20]韩东松等借助云计算、物联网、集成信息平台等智慧技术尝试构建了韧性社区灾前预防、灾中应急、灾后恢复的全过程防灾体系。[21]坎帕内拉通过分析新奥尔良东部社区“凡尔赛”被卡特里娜飓风重创后迅速重建的表现,注意到韧性依赖于社区内部紧密联系的社交网络,这对社区自组织能力的发挥起到了关键作用。[22]总体来看,应用于灾害管理领域的社区韧性研究大多还将韧性内涵定位于工程韧性和生态韧性范式,偏重系统在灾害预防和恢复重建环节对韧性的评估与提升对策,而从演进韧性的范式动态全过程分析社区在危机中变革的研究相对较少。

(三)社区媒介参与社区治理相关研究

社区媒介是在社区中承载及传播信息的载体或介质,大致包括四类:第一类是社区平面媒介,如宣传册、宣传栏、黑板报、横幅、社区报刊等;第二类是社区视听媒介,如社区喇叭、楼宇电视等;第三类是社区网络媒介,如社区论坛、社区QQ群、微信群等; 第四类是社区公共空间,即在社区中的建筑实体之间开放的公共场所。[23]总体来看,在社区媒介参与社区治理的研究中凸显了社区媒介“多对多”而非“一对多”的互动特性,社区媒介所扮演的角色是在信息流转的表象之下促进人际关系的延伸,激发居民参与社区事务的积极性,尤其是在互联网等信息技术的嵌入下,网络空间的关系和线下空间的关系相互嫁接实现共振,进一步凝聚社区共识、关注并解决社区存在的问题。黄荣贵、桂勇通过定性比较分析方法(QCA)发现,在线业主论坛确实有助于集体抗争事件的发生,揭示了社区网络媒介作为动员手段的巨大潜力。[24]王海涛认为,互联网背景下社区媒介面临着社会结构变化和媒体转型的双重挑战,应实现从信息传播到主动承担基层治理需求的功能重构,吸纳多元治理主体,聚焦沟通对话。[25]樊巍则从互联网+社区治理角度给出社区媒介具体发展建议:打造身边的“今日头条”、吸引志愿者参与服务、组建兴趣社群、搭建邻里社交。[26]大多数学者集中探讨了互联网背景下社区媒介参与社区治理的机制,但较少涉及大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术给社区媒介带来的改变。

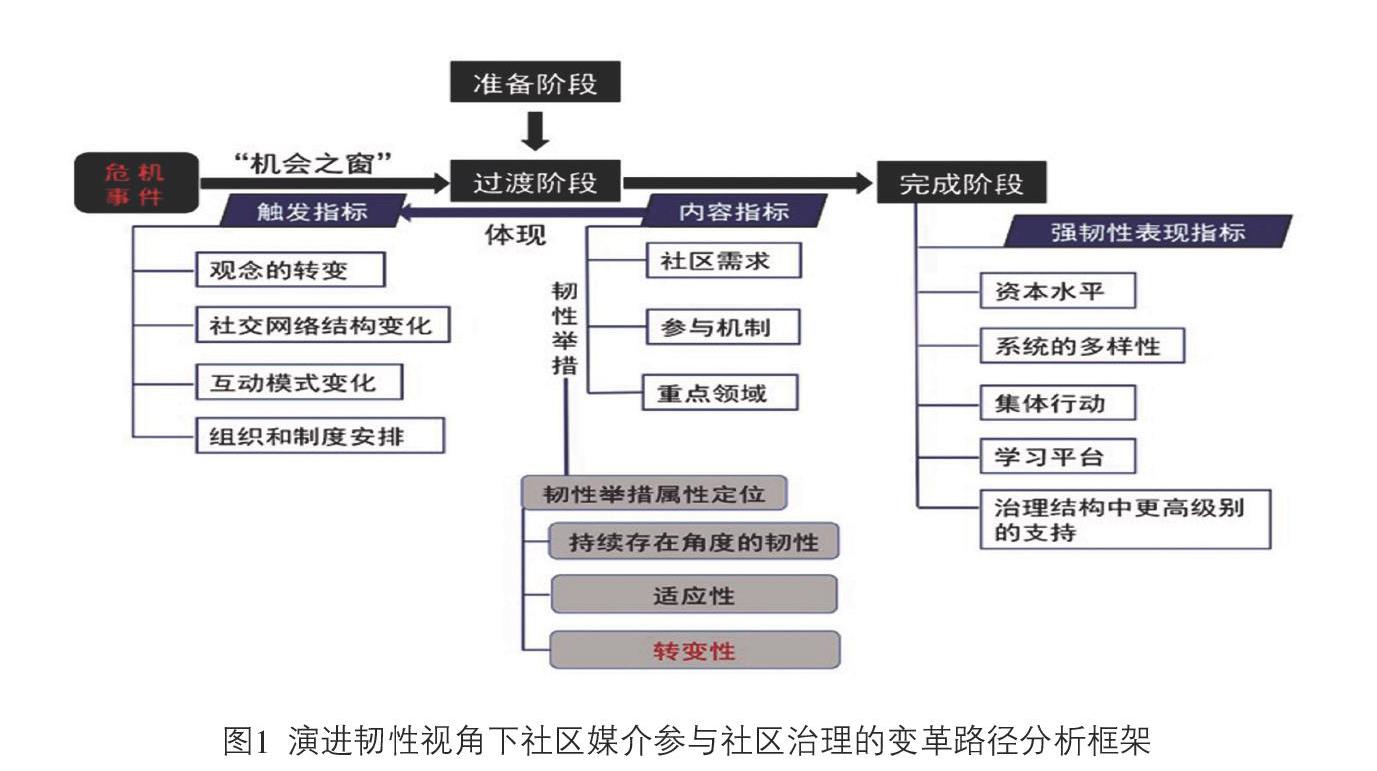

(四)演进韧性视角的分析框架

基于上述分析,本文尝试借助演进韧性构建社区媒介参与社区治理的变革路径分析框架(见图1),以考察疫情防控期间社区媒介与新一代信息技术的应用对社区媒介变革的推动作用,从增强社区韧性的角度探索社区媒介和社区治理发展的新方向。该分析框架以Folke提出的演进韧性范式为基础,更加注重系统应对扰动时强转变性层面的韧性形成与提升,同时兼顾持续存在角度的韧性与适应性的韧性。框架主要由三部分组成:系统演进的三阶段,触发、内容、强韧性表现等三类指标,韧性举措的三项标准。

从提升社区转变性层面的韧性出发,为了探究将危机事件作为发展机遇创新社区媒介变革的路径,首先,结合特定危机事件对社区现状进行分析,明确所处阶段。在出现作为“机会之窗”的危机事件之前,社区都处于准备阶段。过渡阶段的显著特征是利用危机事件制定转型举措,完成阶段是社区内部变革为全新的稳定状态,体现了危机事件扰动中社区具有转变性的韧性。阶段确定的关键是过渡阶段,涉及到两个步骤:一是在众多内外部扰动中寻找到可以作为“机会之窗”的危机事件,二是分析社区应对该危机事件的举措是否具有转变性层面的韧性。通过对文献的梳理发现,在“机会之窗”开启的过程中常常涉及观念的转变、[27]社交网络结构变化、[28]互动模式变化[29]以及相应的组织和制度安排[30]等。本框架利用上述指标分析该危机事件作为“机会之窗”具有的潜力,探究社区媒介的转型方向,同时如果社区对此加以利用,在相应举措中也会有所体现,因此阶段确定的这两个步骤可以采取同步进行、交叉分析的方式。对于后者,本文借鉴Keith Shaw总结的社区富有韧性的举措内容框架,从社区需求、参与机制和对韧性提升最有帮助的重点领域等三方面提炼并分析各举措的内容,[31]通过韧性三个概念(持续存在角度的韧性、适应性、转变性)各自的内涵判断每个举措呈现的韧性属性。分析的目的是找到或在现有基础上创造富有转变性的社区媒介参与社区治理的韧性举措以创造全新的稳定状态。其次,通过借鉴学者们的观点选择资本水平、系统的多样性、集体行动、学习平台、治理结构中更高级别的支持等指标[32-35]水平来判断社区是否已经建立起全新稳定状态的韧性,从而从过渡阶段顺利进入完成阶段。上述五项指标的具体内容为:⑴资本水平。资本可以理解为社区在应对内外部扰动时可以调动的资源储备,包括社会资本、经济资本、物质资本、人力资本以及自然资本等。通常情况下资本水平越高,意味着社区应对不同性质、程度的内外部扰动的响应速度越快、解决问题能力越强。⑵系统的多样性。多样性指的是社区在生态和社会层面上的多样性。如果社区内部元素如居民、社区组织、周边商户、周边校区等主体间缺乏联系或仅建立了简单的联系或是新一代信息技术与传统治理手段未能充分融合,那么,应对复杂扰动时容易导致社区脆弱;反之,社区在生态和社会层面上具有多样性,则应对复杂扰动时就会体现出社区韧性。⑶集体行动。集体行动是指个体为了集体目标而参与的行动。集体行动有时也可视为社区面临的内外部扰动之一。从社会发展的角度看,适应能力部分取决于集体行动的能力。共同担当的集体行动是社区具有韧性的表现,它的形成离不开日常社区生活奠定的基础,具有内置结构。⑷学习平台。持续学习是应对未知扰动时韧性表现的主要特征。通常情况下,强韧性社区的社区媒介或者治理平台的属性都兼具学习平台的属性,将不确定扰动视为修正和学习的机会。⑸治理结构中更高级别的支持。韧性不仅需要社区内部“横向”的信任和合作关系,如迅速响应的邻里互助,也需要更高级别行动者的垂直政策,协调并引导基层行动逻辑,以支持和促进地方合作。

关于该分析框架有两点需要说明:第一,完成阶段指的是已经建立了新的社会生态系统的韧性,但不代表危机事件结束,还可能存在系统与危机事件共生的状态;第二,三阶段的划分仅仅针对作为“机会之窗”能够激发转变性层面韧性的特定危机事件而言,同时段与该危机事件无关联的内外部扰动及对应举措不再另作分析。

二、演进韧性视角分析框架下社区媒介参与社区治理的变革路径分析

基于对上述框架的阐释,笔者从阶段确定、寻找富有转变性的韧性举措、评价完成阶段三方面逐一探索疫情防控视域下社区媒介参与社区治理的变革路径。

(一)阶段确定

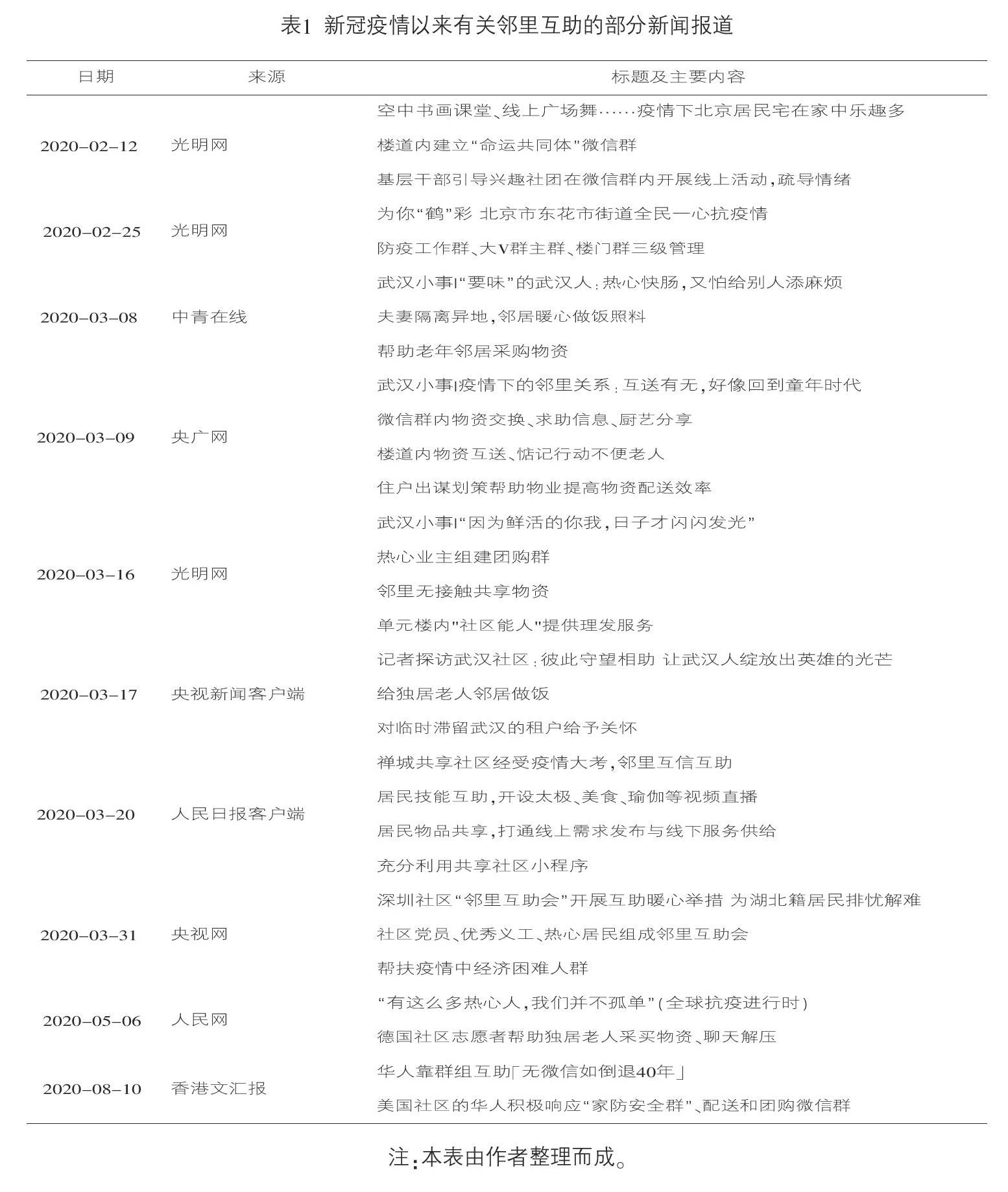

⒈观念的转变——邻里互助。滕尼斯认为,传统社区是以氏族关系、共同生活为特征的熟人社区,是一种理想的社区形态。[36]但随着城镇化进程的加快,其逐渐被基于地缘选择的社区形态所取代,社区功能逐渐萎缩为物理上的居住空间,人际关系冷漠,社会信任缺失,陌生人社区成为常态,[37]也在一定程度上影响了社区自治和集体行动。此次新冠疫情让居民重新意识到“近鄰”的重要性:一是物理边界过近引发的猜疑与担心,[38]如对方是否从高风险地区回来,子女是否为回国的留学生或来自高风险地区的大学生等;二是隔离期间社会互助的刚需,如口罩等应急物资的分享,拜托邻居照料家里的宠物和花卉,帮助独居老人代购日常生活必需品、清理垃圾等(见表1)。对邻居的了解与信任恰恰是社区“封闭”之前最该做到的“开放”——即在高流动性与强异质性的社区背景下打造不同于氏族关系维系的新熟人社区。

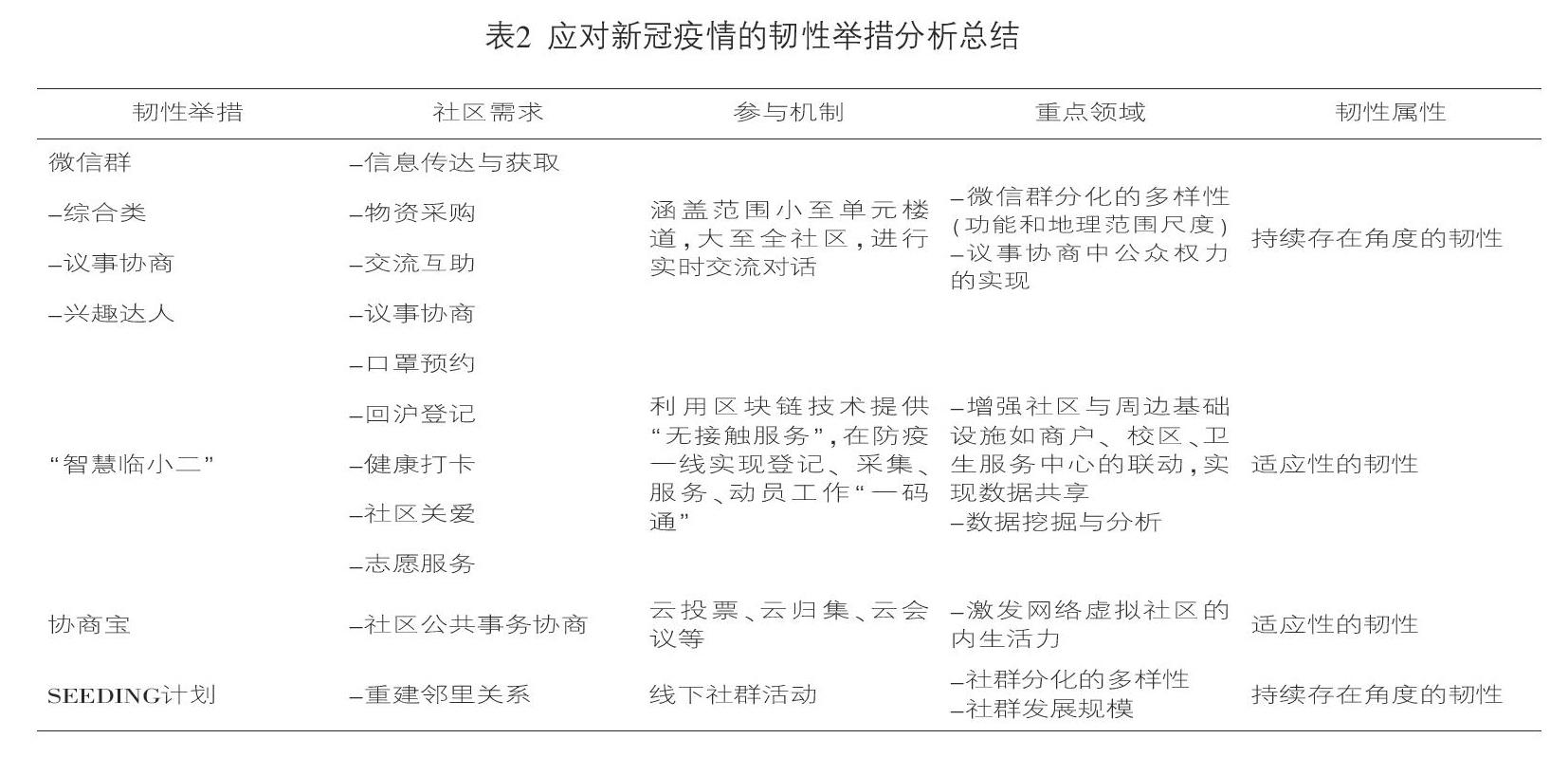

移动互联时代,社区内部建立了一批基于地缘关系的微信群。疫情期间,微信群承载了满足信息传递与获取、采购物资、交流互助和议事协商等需求的多项功能且保持了较高的活跃度,作为互联网时代的产物,具有一定的代表性,符合本文的研究主题,故选择该项举措进行分析。

很多疫情前建立的微信群在疫情期间自发在群内推动邻里互助,给予信息、物资和情感上的支持,也是最早一批社区自组织。基于需求不同,社区微信群的形式主要有三类:综合类、议事协商类、兴趣达人类,涵盖范围小至单元楼道,大至全社区,参与机制以实时交流对话为主①。虽然取得了一定成果但仍存在以下问题:⑴交流对话的参与形式导致信息的过载与无序,难以在短时间内消化甚至造成“刷屏”困扰。⑵微信群的人数限制(500人)和户主优先入群的规则使得综合类大群难以涵盖全社区人员,分化的小群除了依托大群的宣传平台引流(有时半官方性质的物业管理群会排斥发布社区经济类市场信息的行为)外,只能重复通过扫街的方式进行宣传,无法保证微信群分化的多样性。而多样性是社区韧性必须具备的要素,在危机之下可以带来更多解决问题的思路、信息和技能。[39]⑶在议事协商功能中,微信群除了呈现过载、分散的意见外,还常呈现出“+1”这类跟帖接龙的形式,难以处理日常复杂的事务。而在公众参与中产生实质影响的公众权利等级①[40]的实现才是社区韧性最重要的社会基础之一。

微信群的上述表现更多基于本身固有的功能以及社区先前建立的微信群基础,在疫情防控期间,以维持隔离期社区日常生活的持续运转,体现的是借助社区媒介,社区所具有的持续存在角度的韧性。2018年11月,习近平总书记在上海考察时强调:城市治理的“最后一公里”就在社区。[41]邻里互助则揭示出社区治理“最后一米”的活力激发是提升社区韧性最需要连接也最难突破的环节。在邻里互助中,如何开发自然累积的社会资本,疫情期间活跃的微信群应尝试演化为成熟的自组织,在增强多样性等方面作出努力。

⒉社交网络结构变化——社交距离的再审视和技术嵌入下以信任与合作为基础的包容性多元交叉网络。疫情期间的社交隔离,一方面体现在停课、停工、封闭社区上,另一方面体现在不得已外出时戴口罩与人保持安全距离上,当下,在公共场所人们一直遵守着这样的规范。哈佛大学的Marc Lipsitch在《新型冠状病毒大流行后期的传播动态预测》中提到间歇性隔离措施或将延至2022年。[42]韩国也于2020年6月底首次发布保持社交距离的细化分类标准及措施。[43]在此期间新的生活方式初现端倪,云会议、云看展、云答辩、云直播等融入日常生活,无接触服务悄然兴起。依托人工智能、区块链、5G等新一代信息技术,从人人互动到人机互动,一方面个体的封闭势头似有持续的趋势,另一方面突破物理范畴的网络社交距离带来新的开放端口,如果人际交往的信任与情感基础缺乏线下根基已成为常态,那么,作为“传声筒”的社区媒介如何设计、如何增强人际交往情感的亲密度与信任程度就都值得思考。

赶在2020年2月2日上海市第一批口罩预约启动日之前上线的抗击疫情服务软件“智慧临小二”②是新冠疫情暴发以来最早的一批结合区块链、大数据等新一代信息技术的社区治理平台,被解放日报、光明日报等多家媒体报道,具有一定的代表性。“智慧临小二”兼顾抗击疫情时期和常态化防控时期保持社交距离的现实形势,整合了口罩预约、回沪登记、健康打卡、社区关爱③、志愿服务等多项基层工作需求,利用区块链技术提供“无接触服务”,在抗击疫情一线实现登记、采集、服务、动员工作“一码通”。不仅是小区,包括街道周边的一些商户也开始使用这套系统。借助区块链共识机制、加密算法、不可篡改、可追溯的技术特性实现了信息跨领域的流动共享,减少了谣言的产生,在进行大数据分析的同时保护了居民隐私。之后在常态化防控时期又上线了议事协商的子模块——小程序“协商宝”,将因担心聚集风险无法开展的协商会迁移到线上,如针对社区加装电梯问题,运用区块链加密技术进行公开透明、结果无篡改的“云投票”,还将电梯从审批、施工、验收、保养等环节的进度通过区块链供业主查看,期间工程合同、施工图纸、审批文书、验收报告等材料实现“云归集”,便于责任追溯和监督管理。此举不仅加速恢复了社会生产生活,也促进了社区经济发展。后续还将上线“云会议”功能,协商小区或楼组的公共事务,系统自动整理出会议纪要进行存档,通过全程留痕保证了居民自治协商结果可操作、可查询、可追溯、可评议。

上线于疫情期间的“智慧临小二”软件体现出了社区适应性层面的韧性,出于“无接触”的考虑将原来线下的基层工作线上化,提升了社区治理智慧化水平。主要体现在:一是数据资产。居民的基本资料及出行轨迹为社区的异质性与流动性分析和15分钟社区生活圈①的设计与更新提供了有关需求的第一手资料,同时通过信息平台的数据集成与共享,实现了社区与周边服务设施的联动,打通了社区经济的“最后一百米”。二是激发网络虚拟社区的内生活力。“智慧临小二”的社区关爱功能以及在培养社区用户的使用习惯之后陆续上线的“云投票”“云会议”功能已经显示出“智慧临小二”平台向具有社交属性的虚拟社区转型的潜力。三是借助新一代信息技术打造线上根基的以信任与合作为基础的多元交叉网络。Granovetter的“社会嵌入”理论将社交网络结构分为两类:一类是权利和地位平等的群体形成的以信任与合作为基础的横向网络,另一类是权利和地位不等的群体形成的以等级和依附为基础的纵向网络,后者往往产生投机心理与行为。[44]但是区块链的去中心化赋权消解了这两类结构的界限,从算法上构建基于平等对话机制的分布式治理网络,采用协商一致的开源协议,保证节点在去信任环境中自由安全地交换、记录和更新资料,将基于个人或组织的信任转变为基于体系的信任,使得人為干预失效,[45]创造了包容性的多元交叉社交网络结构。

⒊互动模式变化——“隐私悖论”与社区的适配性。当下,对社区媒介和新一代信息技术的负面讨论大都涉及“隐私悖论”现象——一方面,人们担心自己发布在社交平台上的个人信息、文字、照片或视频被泄漏;另一方面,不使用网络平台的可能性又微乎其微。[46]当二者渗入社区,个体在开放隐私数据上的弱势地位是否会改变,孟晓明、贺敏伟归纳总结了在社交网络中可能会泄露的个人信息,如个人档案信息、社交活动信息、登陆位置信息、社交关系信息等,[47]这些信息往往也是社区熟人社交的信息组成要素。此外,信任差异也影响用户对隐私的重视程度,[48]而信任来源于公众参与的网络联系和互惠规范,尤其指那些由各种不同社团“水平”构成的居民结社活动。[49]疫情期间邻里互动更加活跃,互动范围从楼道内扩大至全社区,由拥有优势资源、具有较强公共意识和参与意识、有一定影响和号召力的“社区能人”牵头,线下交流爱好与技能,居民们逐步明确需求之后自发组成社群,打造自己运营的公共空间。这些以往存在的增进邻里关系的互动尝试再度活跃,展现出了社区持续存在角度的韧性。如上海四叶草堂在疫情期间发起了SEEDING计划,邀请居民用种子重建邻里关系,营造社区花园,这个计划得到了全国各地社区的响应。理想状态下,通过社区园艺可以促成社区自治共同体的“萌芽”,社群互动还可能成为必要时刻最高效的解决方案,其不仅能够识别居民更精准的需求,居民参与公共事务的积极性也因与自身密切相关而得到增强。但这些社区自治共同体的“萌芽”存在共建人即“社区能人”的储备与待活化的公共空间之间供需失衡的问题,单靠“社区能人”线下推进的成本较高,多样性与发展规模都因此受限。

新熟人社区的发展趋势和疫情期间通过社群建立的信任基础都极大地减少了“隐私悖论”中技术应用于社区层面的负面效应,因此,可以考虑将社群活动做线上引流,这不仅可以维系邻里关系的发展,还可以利用数据挖掘并动员产生新的共建人反哺线下,盘活闲置的公共空间。

⒋组织和制度安排——社区微基建项目中居民主导的双向沟通协商机制。基层疫情防控实践为社区基础设施改造和服务体系的完善提供了方向指导:首先,对于社会性强的微基建如构建邻里社交的公共空间,应建立双向沟通协商机制,尤其是从下至上居民主导的合作治理,实现居民意愿的充分表达;其次,应强化商业的社会服务功能,如实现亲子教育的少儿地摊经济、以积分体系优化社区志愿服务激励机制等。

(二)寻找富有转变性的韧性举措

综上,“机会之窗”已经开启,也出现了持续存在角度的韧性和适应性层面的韧性举措,本文在此基础上探索过渡阶段新的转变性的韧性举措。

梳理以微信群为代表的社区网络媒介、区块链技术嵌入下的社区治理平台以及疫情期间第四类社区媒介——“社区公共空间”这三个为提升社区韧性各自应重点发展的领域(见表2),结合新冠疫情下开放机遇为社区媒介提供的转型方向(见表3),社区媒介参与社区治理应进一步体现社区媒介的社交属性,以实现居民主导的内生性社区自组织的孵化和与社区多主体的联动发展。

主流治理模式——“街道社区”依托数字化、信息化手段进行网格化管理,实质上是在行政主导的逻辑下借助相关技术延展了政府的触角,虽然取得了显著成效,但尚未拓宽社会自我组织和发育的空间。通过上述分析,在社区韧性的提升上,居民自治至关重要,但当下的居民自治模式多是存在于“同乡村”社区和“城中村”社区等熟人社区且以“精英模式”为主,即“社区精英”凭借自身在资源、能力或声望等方面固有的优势,为社区作出了贡献,由此获得权威,[50]成为自治动员和促进公众参与的核心力量。但“精英俘获”理论认为,部分“精英”会借助自身优势占据社区治理的支配地位,对集体公共利益造成不良影响。[51]“智慧临小二”依托的区块链等新一代信息技术的兴起带来了去中心化赋权,为解决该问题提供了方案。基于此,本文将区块链等新一代信息技术嵌入社区媒介社交属性中,以此实现居民自治,在避免运用现有“精英模式”的同时体现社区转变性层面的韧性。

社区媒介的表现形式丰富多样,最显著的特点是其定义的模糊性、快速的创新性和各种技术的“融合”。[52]其核心理念在于消费者即生产者,用户创造内容(UGC)。该内涵与居民主导的内生性社区自组织密切相关——权利独立和地位平等的参与者在平等参与中确认共同利益,成为信任与合作基础上的多元网络中的连接点,进行内部沟通、协调、监督,实现自我管理与自我约束。[53]Facebook最初只限哈佛学生加入,呈现出社区社交媒介的特征,设计灵感来自于美国高中提供给学生包括照片和联系数据的通信录,目的是促进社区成员之间的相互了解。其体现出社区社交媒介区别于公共社交媒介的特征,即社区空间活动的刚需和社区空间的独特优势:如购买闲置,受地理范围限制,信任和保障会增多一些,还可以更快速地收货并交流疑惑;经过线上社交更便捷地促成线下交流等。总之,社区社交媒介的发展与线下空间的开发相辅相成。在明确社区社交媒介参与社区治理的韧性优势即推进内生性社区自组织的发展后,社区就需要储备足够数量的共建人。方法之一是可以充分利用疫情期间邻里互助、社群活动中累积的社会资本,将线下社群活动做线上引流,利用共建人的原始积累在初期提升平台活跃度;方法之二是社区社交媒介在经过一段时间的使用之后,数据挖掘与分析会实现对用户价值生产与传播能力的分级,等级较高的社区“关键意见领袖”具有与普通用户地位平等的参与身份,他们通过生产有共同利益诉求的内容而建立的信任基础使其在社区治理中有一定的号召力,同时接受普通用户的监督,可以作为共建人。此举也为“社区能人”搭建了平台,降低了社群活动的宣传与执行成本,可进一步丰富自组织的多样性。

打造具有韧性的社区社交媒介,应明确社区服务需求、设计参与机制并选定对韧性提升最有帮助的重点领域,具体而言包括以下内容:一是社区服务需求。社区服务需求主要集中在五个领域:餐饮外卖、亲子育儿、家政劳务、大健康服务、家庭功能性服务如摄影、花艺、保险等。社区服务需求需要深耕于自己的社区、人群、项目,通过调研获取精细资料,以保持持续的竞争力。在社区内部,劳动力供给和社区服务需求都是刚性和明确的,只是缺乏有效的平台进行连接。因此,基于构建社区共同体的服务需求,应形成面向居民、面向与社区经济相关的中小企业、面向社区工作人员等多主体的社交平台。二是参与机制。打造基于区块链技术的社区社交媒介,其主要目的是实现居民群体中共建人的开发与培养,进而发展居民主导的内生性社区自组织。三是重点领域。在前期调研的基础上,选取活跃人群和重点需求,针对社区居民不同群体类型,可以选择将买卖闲置,组建学习联盟开展学习直播,分享自己的爱好与技能孵化社群项目,激活线下公共空间,分享社区信息如菜市场、超市、药店的优惠折扣信息和亲子活动等作为先发切入点,完善平台在提升居民意愿充分表达和互动参与中的设计,推动社区形成自治体系,居民自发地对感兴趣的信息和服务发出声音,社区周边商户和社区组织可以进一步掌握居民需求及提出的建议,改进自己的产品与服务。

笔者以参与机制为例进行重点分析。本文构想的平台架构如图2所示,将共建人开发与培养的过程划分为三个阶段,依托“私有链”与“联盟链”运行。

第一阶段是作为需求方的居民与作为供给方的居民实现泛连接。以往社区媒介如社区报、公告栏等在内容上普遍不够贴近群众、贴近生活、贴近实际,不能覆盖全部群体尤其是家庭主妇、退休老人等,[54]社区社交媒介能够让社区居民成为内容的主要生产者。在高流动性与强异质性的社区,对社区周边了解和对生活服务的需求普遍存在多样性,需求方在平台充分表达意愿,供给方通过生产相应内容如美食餐厅、美容美发、运动健身、亲子育儿、水暖维修、家居装修等进行社交,寻找认同感,因其建立在真实体验的基础上,故具有一定的参考价值。只有社区居民自身才最了解居民的确切需求,因此赋权居民充分表达意愿,精心培育和挑选用户群体,保证社区信息的精准性和针对性尤为关键。这一阶段的构想是居民作为“私有链”的注册用户,通过终端自主地发布信息,如生活日常、有偿互助、买卖闲置等,通过区块链上点对点传输实现在需求方与供给方的身份之间自由切换。不同于“联盟链”和“公有链”,“私有链”往往应用在单个组织内部,各个节点准入权限由该组织授权控制,在保证数据隐私性的同时因节点的有限、可控还将提升平台处理速度,降低电力损耗。经社区居委会的统一审核后,居民通过实名认证并提供真实住址获取数字身份,共享信息仅限本社区注册居民访问,能够营造安全且自由的表达环境。在有偿互助、买卖闲置等交易层面,居民实时发布相关信息,“私有链”会依据共识机制对供需双方信息公开认证以确认信息的准确性,确认过的信息将会被存入区块,供需双方可以自由选择是否交易。“私有链”场景中常用的共识机制是分布式一致性算法,如PBFT、Paxos、Raft等,保护交易记录不被篡改。如有必要,交易双方或多方也可将权利与义务转为代码,各方用私钥签署后生成智能合约,将后续交易过程的监管全权交由代码负责,如果实际操作与合约规定发生冲突,则区块中的智能合约就会依照该条件自动响应,以保障各方的实际权益。交易的全过程包括供需双方确认匹配、交易结束后的评价与建议等也将经由共识机制存入区块,发布区块的居民将会得到积分奖励。此外,居民在该平台点赞、评论、转发、关注等参与行为也会获得相应的积分奖励,所获得的积分又可用于有偿互助和买卖闲置。这样,社区内所有的居民需求、服务供给、意见建议等全部转变为“私有链”上的数字“区块”,每个“区块”又通过哈希算法加密形成唯一的时间戳,使得平台信息具有很强的安全性和可追溯性,既能够强化社区居民线上社交根基,也能够兼顾邻里关系深度和广度的提升。

第二阶段是在泛连接的基础上建立深层次的连接,以组建社群、实现线上和线下互动为主要特征。通过社区社交媒介的“孵化舱”功能完成社群活动的孵化,就是“社区能人”在平台以短视频、图片、文字等形式分享自己擅长的项目或者回应普通居民的需求以吸引更多的关注和评论,在参与人数和评论意见都达到一定规模后,即可触发智能合约,使申请项目进入“孵化舱”。进入“孵化舱”的社群项目将通过建立包括居民、社区组织、社区周边商户等多主体的“联盟链”运行。“联盟链”的节点需经过授权才可以加入,由“私有链”内的社群成员决定哪些群体可以加入联盟,如与社区居委会、卫生服务中心、志愿服务中心、周边商户、其他社群等形成联盟,在社区居委会、周边商户等组织的资金和场地支持下实现线下活动的举办与线下空间更新的交流协商,仅联盟组织成员有数据上链权限并决定信息公开的程度。“联盟链”场景中常用的共识机制是权益证明Pos、PBFT、Raft等。另外,通过将关注度较高的“孵化舱”项目进行实时热门趋势推送,利用直播等形式将线下或者线上社群活动进行宣传分享,能够吸引更多的参与者并获得发展建议。

第三阶段是从社群连接顺利过渡到与社区连接,实现居民主导的社区治理。一是继续开发自下而上的“孵化舱”项目,二是社区组织和周边商户等在经过第二阶段社群活动的参与和调研后,对居民需求和共建人的素质均有了解,作为供给方,可以牵头聯络需求方的居民群体,通过“线上议事厅”解决居民高度关心的社区公共事务与基本公共服务供给中存在的问题,了解待开发的项目,促成制度性共识,周边商户也可以进行产品推广及广告营销等。在该过程中,居民同样会获得参与过程中的积分奖励,“社区能人”也可以联合周边商户并帮助其进行产品推广,签订相应的智能合约获得收益。该阶段的“联盟链”将进一步囊括本社区以外的群体如其他社区、校区、商区、园区、医院等,实现多主体的充分互动,扩大本社区活动的影响力。

三阶段的平台架构能够解决传统“精英模式”中存在的诸多问题,如通过开发与培养共建人解决内生固有的“精英流动”问题,实现自我造血;通过社群发展社区自组织,保留普通居民对共建人的监督与共建人选拔的竞争环境,确保在社区治理的参与和话语权上共建人与普通居民的差距越来越小,这也是共建人区别于“精英”的主要特征;同时依靠区块链技术实现制度约束,充分代表广大居民的利益。该平台的运营也将建立多样化的资金来源机制,如政府的支持、社区居民群体在有偿互助时支付给平台一定的使用费用、社区组织公益活动收入、周边服务设施的捐赠收入及产品推广的平台费用等。

(三)评价完成阶段

综上,社区对共建人即居民个体主导社区治理愈加重视,设计社区社交媒介与线下公共空间完成共建人的开发与培养,在此基础上培育多样的内生性社区自组织。此稳定状态的韧性是否确立可以通过以下强韧性表现指标水平来判断。首先,在理论上,社区社交媒介通过实现居民意愿的充分表达与社区共同体的联动实现了社区社会资本的智能化构建并取得政府即治理结构中更高级别的支持,同时为内生性社区自组织的培育提供了广阔的发展空间,丰富了社区自组织的多样性。其次,社区社交媒介与线下公共空间的高度融合便于聚合众多支撑力量为集体行动提供动力,在互动中对成员行为和特点越深入了解越使得成员以促进集体效益后果的方式行动。[55]再次,随着“斜杠中年”和“斜杠老年”的增多,居民通过互助学习不仅能够增强学习力,还能够在社区社交媒介技能方面得到提升。实践中,可以通过在社区社交媒介发布用户调查问卷和后台大数据分析对资本水平、系统的多样性、集体行动、学习平台、治理结构中更高级别的支持等指标水平的方式具体评估是否到达完成阶段。有关测度指标的选取和综合指数等级的划分可以结合实际应用的表现作进一步研究。

结 语

我国正处于社会转型期,随着工业化、城镇化和全球化发展步伐的加快,已逐渐进入现代风险社会,风险的内生性、泛在性、系统性凸显,因此,急需提升社区治理的韧性。在回顾和梳理现有社区韧性研究中发现,韧性内涵偏重工程韧性和生态韧性范式,仅考虑针对单一危机事件的解决方案而忽视了更广阔视野下对社区生态的联合观察,尤其是在面临危机事件时社区产生的内部变化,这些范式不足以帮助风险社会中的社区应对复杂且综合的挑战。此外,在互联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术逐渐嵌入社区治理的时代背景下,实现与传统治理模式的互洽以及治理模式创新是社区治理探索的主要工作。由此本文基于演进韧性理论视角考察技术嵌入下社区媒介参与社区治理的路径优化,旨在提升社区经历扰动后转变性层面的韧性,使之逐渐发展为自适应系统。

基于演进韧性视角的分析框架,将新冠疫情与社区治理现状进行联合分析得出以下结论:首先,新冠疫情下对邻里互助的重视为激活居民连接奠定了基础并提供了发展动力;其次,区块链技术通过机器信任重新定义线上社交的信任与情感基础,从当下“陌生人社区”实际出发,为构建新熟人社区提供了线上解决方案;再次,区别于网络空间的社区公共空间消解了互联网渗入社区过程中的“隐私悖论”现象,在区块链技术加密算法的技术保障之外,通过激活线下公共空间中的互动,由此建立的信任基础能够最大程度地减少居民在线上社交时对隐私泄漏的担忧;第四,社区微基建项目的大力推进为居民参与协商、建言提供了机会,也为居民主导的社区治理模式创新提供了实践落脚点;第五,居民的参与和配合是提升社區韧性的重要基础。

居民自治并非新事物,但却是社区治理实践中较难攻克的课题。新冠疫情下开放的机遇和累积的变革基础导向——居民主导的社区治理能够区别于熟人社区的“精英模式”,提供符合“陌生人社区”实际的解决方案——“共建人模式”。社区媒介所扮演的角色则是开发和培养居民群体中的共建人。基于区块链技术设计社区社交媒介,先期利用新冠疫情期间积累的邻里互助基础和社区公共空间的互动基础维持线上的活跃度,初步地发展多样性的社群组织,然后通过社区微基建项目等作为切入口,盘活线上和线下空间的互动循环,吸纳社区组织、周边商户、校区、医院、园区等更多主体参与,构建社区生态、建立制度性共识、发展成熟的内生性社区自组织,从而建立起居民主导的“共建人模式”下的社区韧性。在抗击新冠疫情的基层治理过程中,属地化管理、网格化边界把控更为严密,但社区的内部边界并未封闭,反而会开启“机会之窗”,新一代信息技术的嵌入使社区治理路径进一步得到优化——更多的共建人与自治组织进行更广泛的多主体联动以及虚拟社区和实体社区更好地交融。

【参考文献】

[1]习近平:毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作 坚决打赢湖北保卫战武汉保卫战[N].人民日报,2020-03-11(01).

[2][8]邵亦文,徐江.城市韧性:基于国际文献综述的概念解析[J].国际城市规划,2015,(2):48-54.

[3][4]The World Economic Forum.Global Risks 2013 Eighth Edition[R/OL].37;36.http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf.

[5]Holling C S.Resilience and Stability of Ecological Systems[J].Annual Review of Ecology and Systematics,1973:1-23.

[6]Berkes F,Folke C.Linking Social and Ecological Systems:Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience [M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:13-20.

[7]Holling C S.Engineering Resilience versus Ecological Resilience[M]//Engineering Within Ecological Constraints.National Academies Press,1996.

[9]Walker B,Holling C S,Carpenter S R,et al.Resilience,Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems[J].Ecology and Society,2004,9(2):5.

[10][11][12][30][34]Folke C,Carpenter S R,Walker B,et al.Resilience Thinking:Integrating Resilience,Adaptability and Transformability[J].Ecology and Society,2010,15(4):20.

[13]Wilson G.Community Resilience and Environmental Transitions[M].Routledge,2012.

[14]Nelson D R,Adger W N,Brown K.Adaptation to Environmental Change:Contributions of a Resilience Framework[J].Annual Review of Environment and Resources,2007,32(1):395-419.

[15][17]彭褕,郭祖源,彭仲仁.国外社区韧性的理论与实践进展[J].国际城市规划,2017,(4):60-66.

[16]MAGIS K. Community Resilience:An Indicator of Social Sustainability[J].Society and Natural Resources,2010,(5):401-416.

[18]廖茂林,苏杨,李菲菲.韧性系统框架下的城市社区建设[J].中国行政管理,2018,(4):57-62.

[19]颜德如.构建韧性的社区应急治理体制[J].行政论坛,2020,(3):89-96.

[20]王世福,黎子铭.强化应急治理能力的韧性社区营造策略——新型冠状病毒肺炎疫情的启示[J].规划师,2020,(6):112-115.

[21]韩东松,曾坚,曹湛.基于智慧技术的弹性社区构建方法与实现路径研究[J].建筑与文化,2014,(7):76-78.

[22]托马斯·J·坎帕内拉,罗震东,周洋岑.城市韧性与新奥尔良的复兴[J].国际城市规划,2015,(2):30-35.

[23]辛伟,徐雯.浅析社区媒介改善邻里关系的效果研究——以南昌市西书院社区为例[J].东南传播,2016,(2):74-76.

[24]黄荣贵,桂勇.互联网与业主集体抗争:一项基于定性比较分析方法的研究[J].社会学研究,2009,(5):29-56+243.

[25]王海涛.互联网背景下社区媒体在基层治理中的功能重构[J].中州學刊,2020,(2):160-165.

[26]樊巍.互联网+社区治理:重新认识社区媒体的价值[J].中国记者,2016,(7):116-118.

[27]Plodinec M J,Edwards W C,White R K. Applications of a “Whole Community” Framework for Enhancing Community or Campus Resilience[J].Procedia Economics and Finance,2014,18:9-16.

[28]Magsino S L.Applications of Social Network Analysis for Building Community Disaster Resilience:Workshop Summary[M].National Academies Press,2009.

[29]Cinderby S,Haq G,Cambridge H,et al.Practical Action to Build Community Resilience:The Good Life Initiative in New Earswick[M].York:Joseph Rowntree Foundation,2014.

[31]Keith Shaw,Louise Maythorne.Managing for Local Resilience:Towards A Strategic Approach[J].Public Policy and Administration,2011,28(1):43-65.

[32]Mayunga J S.Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience:A Capital-based Approach[C].Summer Academy for Social Vulnerability and Resilience Building,2007:1-16.

[33][39]Ahern J.From Fail-Safe to Safe-to-Fail:Sustainability and Resilience in the New Urban World[J].Landscape and Urban Planning,2011,100(4):341-343.

[35]Cohen O,Leykin D,Lahad M,et al.The Conjoint Community Resiliency Assessment Measure as a Baseline for Profiling and Predicting Community Resilience for Emergencies[J].Technological Forecasting and Social Change,2013,80(9):1732-1741.

[36](德)斐迪南·滕尼斯.共同體与社会[M].林荣远译.北京:商务印书馆,1999.

[37]Louis Wirth.Urbanism as a Way of Life[J].American journal of Sociology,1938,44(1).

[38]颜峰.疫情“心理应激”是一种自我保护[EB/OL].新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2020-04/01/c_1125796491.htm.

[40]S.R.Arnstein.A Ladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Institute of Planners,1969.

[41]贺林平.“智”理大城市 生活更舒适[N].人民日报,2019-01-14.

[42]Coronavirus-COVID-19;Findings from Harvard University T.H.Chan School of Public Health Provides New Data on COVID-19(Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemicperiod)[J].Medical Letter on the CDC&FDA,2020.

[43]陆睿,耿学鹏.韩国发布保持社交距离的细化分类标准及措施[EB/OL].新华网,http://news.cctv.com/2020/06/29/ARTI4vtnU54G9PCk6ECvzBNZ200629.shtml.

[44]Granovetter M.Economic action and social structure:The problem of embeddedness[J].American Journal of Sociology,1985.

[45]韩传峰.基于区块链的社区治理机制创新研究[J].人民论坛·学术前沿,2020,(5):66-75.

[46]Hew J J,Tan W H,Lin B,et al. Generating travel-related contents through mobile social tourism:Does privacy paradox persist?[J].Telematics and Informatics,2017:S0736585316306323.

[47]孟晓明,贺敏伟.社交网络大数据商业化开发利用中的个人隐私保护[J].图书馆论坛,2015,(6):67-75.

[48]张玥,朱庆华.国外信息隐私研究述评[J].图书情报工作,2014,(13):140-148.

[49][55]夏建中.治理理论的特点与社区治理研究[J].黑龙江社会科学,2010,(2):125-130+4.

[50]项辉,周俊麟.乡村精英格局的历史演变及现状[J].中共浙江省委党校学报,2001,(5):90.

[51]李志强,张一彦.精英“依附式”生态社区治理的探索——基于陕西袁家村的启示[J].西北民族大学学报(哲学社会科学版),2018,(6):84-92.

[52]曹博林.社交媒体:概念、发展历程、特征与未来——兼谈当下对社交媒体认识的模糊之处[J].湖南广播电视大学学报,2011,(3):65-69.

[53]陈伟东,李雪萍.社区自组织的要素与价值[J].江汉论坛,2004,(3):114-117.

[54]刘劲松,闻葵花.探寻社区媒介创新发展新动力——从深圳海裕社区媒介相关调查看其参与社区治理的角色功能[J].中国记者,2015,(5):98-100.

(责任编辑:高 静)

On Path Optimization of Community Media Participation in

Community Governance from the Perspective of Epidemic

Prevention and Control:Evolution Resilience and Technology

Embeddedness:Integrating Resilience and Technology Embedding

Zhou Xianghong,Lu Minghui

Abstract:Evolutionary resilience emphasizes the ability of the system to change,adapt and transform in crisis,which provides a new theoretical resource and perspective for the path optimization of community media participation in community governance in modern risk society.Based on the survey of neighborhood mutual assistance in epidemic prevention and control,multiple cross networks based on trust and cooperation under technology embeddedness,the elimination of the negative “privacy paradox” in the community and the promotion of micro infrastructure projects,it is found that the internal boundary of the community is not closed during the epidemic prevention and control period,and the resident led governance model is becoming more and more important under the background of emphasizing community resilience.Community media combined with the decentralization empowerment of Internet,big data,blockchain and other new generation information technology provides an alternative to the transformation from “elite mode” to “co construction mode” in the residents' autonomy mechanism:through the design of community social media based on blockchain technology,the development and cultivation of co construction people can be completed in the interaction between it and offline public space,and then a variety of community media can be developed Endogenous community self-organization is to establish community resilience led by residents' autonomy.

Key words:epidemic prevention and control;evolution resilience;community media;technology embeddedness;community governance;neighborhood mutual aid