巧设练习,“用”出数感

2021-04-08王素芳

王素芳

《义务教育数学课程标准(2011年版)》提出:数感主要是指关于数与数量、数量关系、运算结果估计等方面的感悟,培养学生形成数感是小学数学教育的主要目标之一。小学数的运算教学是培养、发展学生数感的主要途径。本文以运算练习课为例,探求小学生数感培养的策略,以期为教师提供可操作的教学参考。

一、聚焦辨析说理,敏锐感受数据特征

应用运算定律进行简便计算是学生学习中的重要技能,学生在反复练习中对特定题型确实可以实现条件反射般做出解答,但主动简算的意识淡薄,题目没有要求简便计算,往往不能根据算式特点自觉灵活地进行简便计算。其原因是学生对数据特征不敏感。为提升学生对数据特征和运算符号的感受能力,笔者设计了如下两个层次的练习。

1. 对比辨析,促使学生善于观察数的特征。笔者故意出示这样的题目:178+65+(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇),193-55-(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇),125×25×(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇),146×39+(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇)×(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇)。让学生观察数的特点,想一想添上什么数可使计算变简便。学生独立完成后,让学生同桌交流各自填上的数以及是怎么简算的。随后,笔者提问125×25后面的括号里为什么可以填4和8这两个数,让学生聚焦数据特征;再对比193-55-45和193-55+45,突出符号表征的重要性。这样的练习能有效地促进学生主动观察数据特征和运算符号的意识。

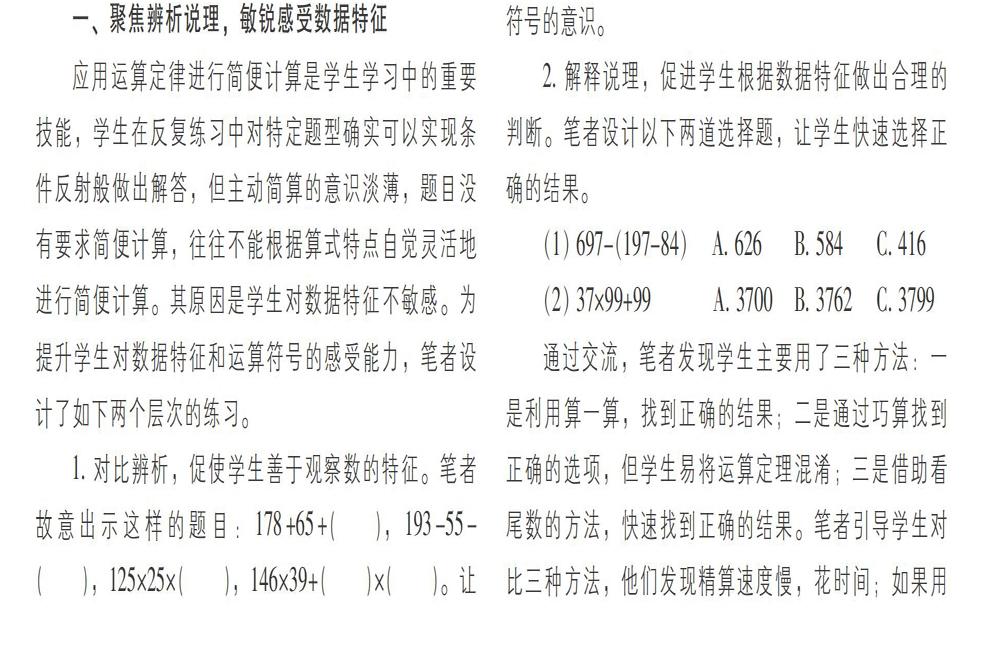

2. 解释说理,促进学生根据数据特征做出合理的判断。笔者设计以下两道选择题,让学生快速选择正确的结果。

(通过交流,笔者发现学生主要用了三种方法:一是利用算一算,找到正确的结果;二是通过巧算找到正确的选项,但学生易将运算定理混淆;三是借助看尾数的方法,快速找到正确的结果。笔者引导学生对比三种方法,他们发现精算速度慢,花时间;如果用简算容易错,其中,697-(197-84)易与697-(197+84)混淆,不少学生认为37×99+99=37×100,原因是37×99+99易与37×99+37混淆;用看尾数的方法的学生比较少,也就是学生对数据特征不敏感。因此,笔者精心设计这两道选择题的目的不是简算,而是突显观察数据特征和运算符号的重要性。这不仅是正确简算的前提,也是促进学生敏锐感受数据特征、增强数感的好方法。

二、感受估算价值,唤醒主动“估”的意识

学生主动估算的意识淡薄,是因为学与用分离了。因此,平时练习课的设计要培养学生根据问题情境和数据特点来灵活合理估算,唤醒主动“估”的意识,从而发展数感。

1. 常规积累,变“可有可无”为“无处不在”。常规积累是指课堂的基本训练,教师要有意识地结合学习内容创造性地设计估算练习,让学生感到估算无处不在。如学习“小数乘除法”后,可以进行如下的基本训练。

(1)圈出下面各题中得数小于40的算式。

(2)在□中填入最大的整数。 4.12×2.5>□

第1题,大部分学生回答说选择了估算,因为估算能快速判断结果的合理性,并能有效预测结果。第2题的方框中,多数学生填8,少数填10。通过这样的练习,使学生对数据的特征更为敏感,也有利于发展学生数感。

2. 变换题型,变“单一估算”为“多样估算”。在平时教学中,笔者发现不少学生为估算而估算,题目中没有“大约”等词语,部分学生就不知道运用估算,而凡在问题中有“估一估、大约”等词语的,他们认为就是估算。可有时候,虽然有的题目中有“大约”等词,却是不需要估算的,这些总是让学生感到迷惑。如这样一道题:海龟大约活128年,比目魚大约活64年,海龟的寿命大约是比目鱼的多少倍?此题中的两个数字已经是近似数,其结果2倍也是近似数,不必估算。如何让学生体会估算的必要性,从而愿意选择估算的方法?笔者认为,可以把解决问题的题型变为选择题,凸显估算的方法和价值。例如:一台复印件每分钟能复印49张纸,要复印一份268页的书稿,5分钟能复印完吗?解决这个问题,下面两个小朋友的估算方法合理吗?(?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇?摇)

小红:49≈50,50×5<268,估大了还比268少,不能复印完。

小明:268≈250,268÷5>49,估小了还比49多,不能复印完。

A. 小明的方法合理?摇 B. 小红的方法合理

C. 两个人的方法都合理?摇 D. 两个人的方法都不合理

3. 创设情境,变“不愿估算”为“喜欢估算”。生活中很多事件不必进行精确计算,教师在教学中要创设现实、有趣、富有挑战性的情境,使学生体会到估算就在身边,感受估算的实用性。如这样一道题:明明去饭店吃饭,买单的时候,服务员递给他一张账单(如下图)。请快速判断账单是否正确?

课堂上有不少学生用精算的方法,笔者及时引导学生结合具体的情境分析是否需要进行精确计算,接着让学生根据具体情境选择合适的估算方法:如清蒸鱼68元每斤,求1.8斤的总价,有学生估成2×68=136元,有学生估成2×70=140元,他们在对比中发现第二种方法更方便。这样能改变学生“处处都得精确计算”的观念,从而体会估算的简便性与必要性。

三、灵活选择方法,激活数感

小学高年级学生数感的表现之一是用数进行表达与交流。在应用所学知识解决问题的过程中,数感常常会自然而然地得以表现。

如教学“三位数乘两位数”的内容时,学生对算理和算法的理解与掌握不会有较多的困难。因此,教师在进行此单元教学时,应多创设培养学生数感的情境。比如这样一道题:王老师从翔安A小学到海沧B小学坐公共汽车需要□6分钟,速度为6□7米/分。翔安A小学到海沧B小学有多远?A. 37325米,B. 70052米,C. 672米,D. 37352米。

此题故意隐藏部分数字,学生无法用常规的笔算来解决问题,需要寻找题目中数字间的联系,应用自己掌握的数字事实来灵活地解决问题。这是一道培养学生数感的好习题,通过培养学生对数字之间形成关联的意识来发展数感。

总之,运算练习课是培养学生良好数感的重要途径。在教学中,教师的数感意识直接影响学生数感的发展,数感的培养最终要落实到教师的教学设计上。因此,精选素材、用好练习的目的不仅要巩固基础知识,还要激活数感,提高学生的运算能力。