基于STAR-CCM+的汽车挡风玻璃除霜性能提升的仿真分析与研究

2021-04-08胡忠文

胡忠文

(苏州市职业大学 机电工程学院,江苏 苏州 215104)

车辆挡风玻璃的除霜性能是汽车强制性评价指标之一,它直接影响到汽车行驶状态下驾驶员和乘客的视野、安全性和舒适性。改善汽车挡风玻璃除霜性能是当下研究的重点和热点。由于传统实验方法周期长、成本高,因此CFD方法受到国内外学者的重视,Ashok Patidar等[1]通过建立除霜风道的三维模型,在Fluent软件中采用等温度流场和能量方程的方法对挡风玻璃除霜性能进行了仿真模拟与分析。张晓兰等[2]采用CFD方法研究了两种不同结构的风道对汽车挡风玻璃除霜性能的影响。陶其铭等[3]通过对六种不同的风道结构进行除霜性能模拟仿真,研究了汽车空调除霜风道出风口的气流分布形态对挡风玻璃除霜效果的影响。谷正气等[4]通过在汽车除霜风道中增加导流板,并将其结构尺寸作为变量,将挡风玻璃不同区域的努赛尔数作为目标进行优化,从而得到最优参数并进行验证,以提高优化设计效率。

1 数值模拟

1.1 数学模型

暖风气流从汽车除霜出风口吹出,对挡风玻璃进行对流换热,玻璃将接收到的热量传导至外侧的霜层,一旦玻璃与霜层的边界上累计的热量超过了霜层的初始能量,霜层便开始融化[5]。

霜层初始能量的计算公式为:

其中:Einitial为初始能量;ρ为霜层密度;t为霜层厚度;A为边界面积;cp为霜层比热;T为温度;L为潜热。

累计边界热流为:

其中:Cemp为经验系数;A为边界面积;qw(τ)为单位面积边界热流。

霜层开始融化后,未融化霜层的厚度为:

其中,t为霜层厚度。

1.2 物理模型和网格划分

本研究采用的物理模型如图1所示,主要由挡风玻璃、仪表板、车厢、除霜风道、出风口格栅和霜层等部分组成,其中前挡风玻璃根据《GB 11555–2009》要求划分好A区、A’区和B区[6]。为了提高运算效率,对车厢内部进行了适当的简化,但对除霜风道、出风口格栅未做任何修改简化。

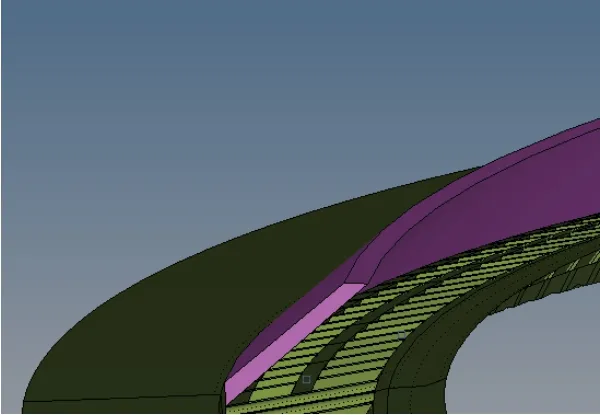

计算模型采用四面体网格,设置3层边界层,厚度为4 mm,增长比为1.5,对除霜风道、出风口格栅等处的网格进行局部加密以提高仿真精度,最终生成的体网格数量为4 172 626,划分网格后模型如图2所示。

图1 除霜分析模型

图2 体网格模型

1.3 边界条件和计算设置

为简化计算,假定空气为不可压缩气体,流体域的材料物性参数均保持默认,湍流模型选择Realizable K-epsilon模型,空间离散采用二阶迎风差分格式,迭代方式选用Simple算法,计算边界条件如下:①入口边界为质量流量入口,流量为0.086 kg/s,温度为255 K;②出口边界为压力出口,设置为0 Pa;③其他边界为壁面边界,环境温度为255 K。

1.4 稳态计算结果

对除霜模型进行稳态计算,得到前挡风玻璃表面除霜暖风的速度分布情况,如图3与表1所示。

1.5 瞬态计算结果

在前面稳态计算结果的基础上进行除霜过程瞬态计算。计算前,分别拉伸模型前挡风玻璃和左右侧窗玻璃的计算网格层至5层,总厚度设置为5 mm,霜层厚度设置为0.5 mm。瞬态计算时,环境温度设置为255 K,玻璃和霜层的物性参数均保持默认,计算2 400 (s40 min)[6],时间步长设置为1 s,每步迭代10次。

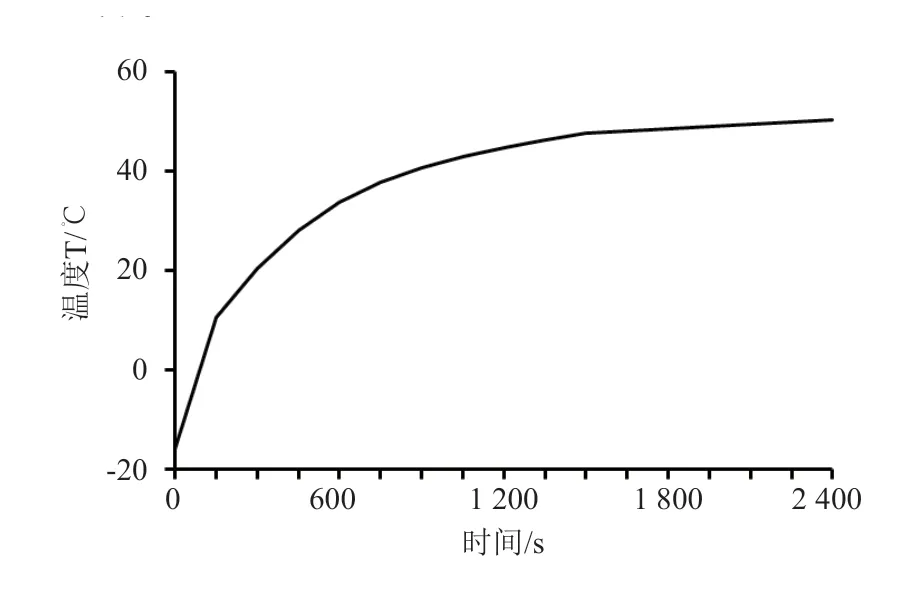

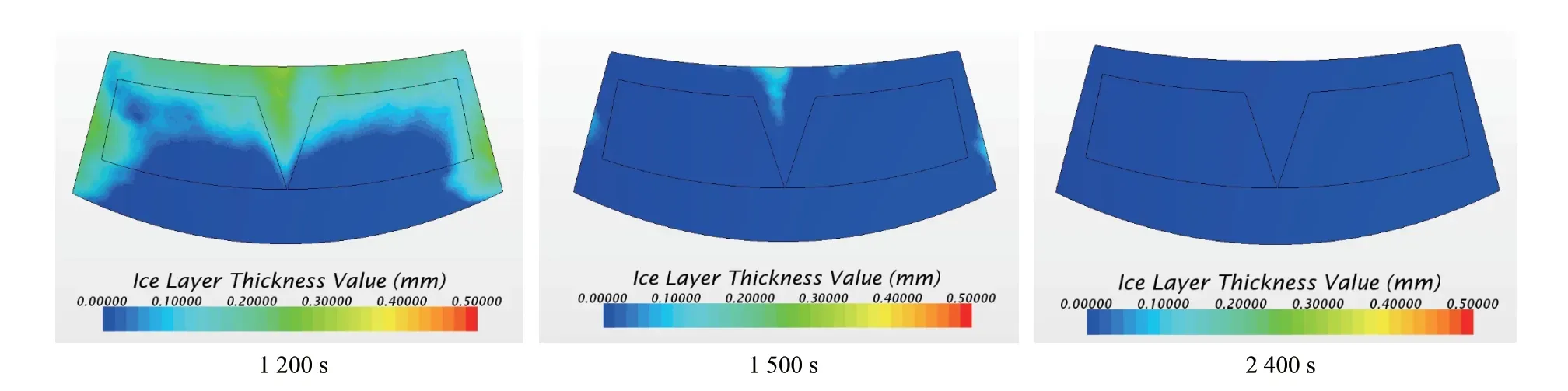

选择HVAC出风温度曲线作为计算域入口的温度曲线,如图4所示。得到不同时刻下前挡风玻璃的融霜图,如图5所示。

除霜过程的瞬态仿真结果与《GB 11555-2009》中的规定对比如表2所示。由表2可知:在除霜时间为20 min时,A区的除霜比例未达到要求;在25 min和40 min时,A’区和B区的除霜比例均满足要求。前20 min内的除霜速度过低,需要对原模型作进一步分析和优化以提升其除霜性能。

图3 前挡风玻璃表面除霜暖风的速度分布

图4 HVAC出风温度曲线

表1 前挡风玻璃表面各区域平均风速

表2 风窗玻璃除霜性能国家标准与仿真结果对比

图5 不同时刻前挡风玻璃的融霜图

2 除霜性能分析及提升方法

2.1 除霜暖风碰撞角大小和碰撞点位置对除霜性能的影响

在除霜风道出风口的暖风流量和温度固定的情况下,汽车挡风玻璃的除霜性能主要取决于挡风玻璃表面暖风气流的速度分布。为达到较好的除霜效果,暖风气流应尽可能以较小的碰撞角入射到挡风玻璃内表面以减少与挡风玻璃碰撞时产生的速度损失[7]。同时,因为除霜性能标准中对A区的要求更高,所以碰撞点应尽量靠近A区下沿,这样才有利于提高A区的暖风风速。碰撞角φ的示意图如图6所示。

图6 碰撞角ϕ示意图

图7 除霜暖风碰撞角ϕ的流线图

原模型除霜暖风碰撞角φ的流线图如图7所示。由图7可知:除霜暖风的碰撞角较大,造成了较大的动能损失,降低了暖风的风速;同时碰撞点的位置偏下,离A区下沿较远,进一步导致了A区的风速分布普遍较低,故A区玻璃接收热量较少,影响了除霜速率。

在暖风出口流量和温度固定的情况下,为了提高除霜暖风与挡风玻璃之间的换热系数,需要合理地对仪表板除霜出风口位置和出风格栅进行设计,尽可能使暖风气流均匀分布并降低其动能损失才能获得比较理想的除霜效果。通常情况下,出风口位置与仪表板结构设计及布置相关,其改动受到较多的限制,而且改动的成本也较大。而出风格栅的设计则自由得多,可以通过调整格栅边框的高度、格栅叶片的角度、长度和数量等参数来改善前挡风玻璃上的气流组织形式,以获得更好的除霜效果。

2.2 修改除霜暖风碰撞角大小和碰撞点位置

根据原模型稳态计算的结果,暖风气流主要是在前挡风玻璃的纵向上分布不够理想。因此首先选择修改除霜出风格栅的纵向摆角,以期降低暖风碰撞角,同时使碰撞点上移。根据出风格栅与A区下沿的空间位置,设置纵向摆角叶片偏转角度为30°,修改前后的出风口格栅对比见图8。

图8 修改前后的出风口格栅对比

对修改后的除霜模型进行稳态计算,得到前挡风玻璃表面除霜暖风的速度分布见图9与表3。可以发现,虽然改变了出风格栅的纵向摆角,但是暖风气流的碰撞点还是离A区的下沿较远,且各区域风速分布仍然不够均匀,高风速区域主要位于A区和A’区的下方,导致B区的平均风速要比A区和A’区的平均风速高0.2 m/s左右。

图9 修改后挡风玻璃的速度分布

表3 修改后前挡风玻璃表面各区域平均风速

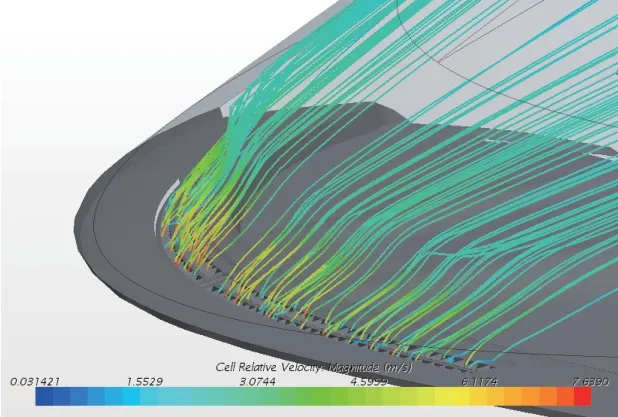

其主要原因有两点:①格栅的纵向摆角叶片较短,导向效果不佳,对暖风气流方向的改变有限;②由于除霜出风格栅前方的仪表板与车窗玻璃之间形成了一片楔形低压区域,导致暖风气流在吹出格栅后向格栅前方发生了偏转,使碰撞角再次增大,导致气流碰撞点下移。同时,由于楔形低压区域的存在,部分暖风气流在吹出格栅后产生了较明显的湍流,使暖风动能损失增大,修改后的出风口气流流线图如图10所示。因此,需要进一步增加暖风气流的偏转角度,同时要减少楔形低压区域对出风气流的影响。

但如果出风格栅纵向摆角叶片的偏转角度过大,反而会导致出风口的径向截面积过小,暖风气流的压力损失增大,进而阻碍出风。因此不能单纯地依靠调整格栅纵向摆角对暖风气流角度进行调整,考虑在原修改出风格栅纵向摆角的基础上,进行二次优化,在格栅外沿增加导风挡板,可在出风口的外侧进一步将暖风气流的碰撞角降低、碰撞点上移,以期得到更好的暖风分布情况。出风栅格外沿导风挡板的设置如图11所示。

图10 修改后的出风口气流流线图

图11 出风格栅前挡板设置

对导风挡板的高度和水平角进行设置,考虑到导风挡板过高的话会影响驾驶员视线并且影响B区下部的暖风分布,将高度设置为出风格栅与A区下沿连线长度的1/4;水平角选择为出风格栅与A区下沿连线的水平角,即40°。

对二次优化过的模型进行稳态计算,得到前挡风玻璃表面除霜暖风的速度分布和流线图分别见图12和图13。

图12 二次修改后挡风玻璃的暖风速度分布

图13 二次修改后出风口气流流线图

对比图13和图7,图12和图9,可以发现:经过二次修改后,由于增加了外部导风挡板,暖风气流的碰撞点位置有了较为明显的上移,离A区下沿的距离缩短,碰撞角也明显变小;同时由于外部导风板的部分阻隔作用,出风格栅前部的楔形低压区域对暖风气流的影响也减弱了,暖风气流没有出现较大的向前偏转,同时湍流情况也有了一定的减少,这样暖风气流在与挡风玻璃碰撞时的能量损失也相应减小,挡风玻璃表面的暖风分布更加均匀,各区的平均风速见表4。

表4 二次修改后前挡风玻璃表面各区域平均风速

2.3 修改后模型除霜仿真结果

对修改后的模型,在稳态计算结果的基础上进行除霜过程瞬态计算,得到不同时刻下前挡风玻璃的融霜图,结果如图14所示。

图14 优化后模型不同时刻前挡风玻璃的融霜图

由图14可以发现,前20 min内除霜速度有了较明显的提升,对照图5和表2可以看出优化后的模型满足了汽车风窗玻璃除霜性能国家标准的要求。

3 结论

本研究通过CFD分析软件STAR-CCM+对汽车挡风玻璃除霜性能进行了仿真分析。利用分析稳态计算结果,对模型进行修改优化并通过瞬态计算进行了验证,得到以下结论:

1)通过调整暖风气流碰撞角的大小和碰撞点的位置可以提升挡风玻璃除霜性能;

2)除霜风道出风格栅角度调节有一定的局限性,气流易受到外界影响,可以通过增加外部导风装置提高其导风效果;

3)挡风玻璃表面的暖风气流分布均匀、减少气流碰撞能量损失有利于提高风窗玻璃表面的融霜速度。