高脂饮食联合慢性不可预知性温和应激诱导抑郁症模型的研究进展*

2021-04-06孙珊珊高丽娜

孙珊珊, 刘 阳, 高丽娜

(济宁医学院药学院,山东日照276826)

抑郁症又称抑郁障碍,临床表现为心境低落、意志活动衰退、认知功能损害、躯体症状等。当今世界抑郁症患者高达4.3 亿,数量仍持续上升且出现低龄趋势,同时,因患抑郁症引发的自杀事件频频发生。生物、心理、社会环境等诸多因素共同参与了抑郁症的发病过程[1],而具体病因和发病机制仍不清楚。目前临床应用的抗抑郁药物为单一机制抗抑郁靶点药物,仅能减轻部分患者的抑郁症状且易产生副作用[2]。新型抗抑郁药物的研发需要通过多水平、多维度的药理学实验来评价其疗效及作用机制,因此构建合理的抑郁症动物模型是临床前研究的关键。

1 抑郁症研究假说

目前,学术界普遍认为抑郁症发病与中枢单胺类神经递质或其相应受体功能低下、炎症因子增加、下丘脑-垂体-肾上腺(hypothalamo-pituitary-adrenal,HPA)轴功能亢进、内分泌紊乱等有关[3]。抑郁症的“单胺类神经递质假说”指出,突触间隙中多巴胺(dopamine,DA)、去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)和血清素(5-羟色胺,5-hydroxytryptamine,5-HT)缺乏可导致神经传递减少和认知功能受损[4-5]。此外,单胺功能缺陷可由蛋白质转运功能下降和神经递质受体功能异常引起[6]。大脑中的转运蛋白可促进突触前神经递质的再摄取,减少突触间隙神经递质的可利用性,降低单胺氧化酶对神经递质的降解[6-7]。重度抑郁症患者接受药物治疗后,NE 转运蛋白/受体的占有率显著增加[8]。神经递质-受体偶联受损、下游信号转导级联反应异常等也可导致神经递质功能障碍[7,9]。抑郁症患者在接受选择性5-HT 再摄取抑制剂治疗后,其血清白细胞介素1β(interleukin-1β,IL-1β)、IL-2、IL-6 和肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)浓度均下降,说明炎症因子和抑郁症的发生有密切联系[10]。炎症因子可以通过体液和神经2 种途径进入中枢,影响神经递质代谢和神经内分泌功能,造成中枢神经递质紊乱和神经传导环路失调。

HPA 轴是神经内分泌系统的重要组成部分。抑郁症患者血浆中促肾上腺皮质激素释放激素(corticotropin-releasing hormone,CRH)、促肾上腺皮质激素(adrenocorticotropic hormone,ACTH)和糖皮质激素(glucocorticoid,GC)水平均高于健康对照组。患者体内过多的GC 与海马组织糖皮质激素受体(glucocorticoid receptor,GR)结合后对海马体及蓝斑造成损伤,导致患者认知障碍和心境低落[11],而海马体功能受损导致GR 敏感性受损,抑制GC 对HPA 轴的负反馈调节过程,这一恶性循环导致患者HPA 轴功能亢进和抑郁症病情加重[12]。炎症细胞因子可通过激活P38 丝裂原活化蛋白激酶来降低GR 的功能,说明抑郁症发生中HPA 轴功能亢进和GC 抵抗与炎症增加密切联系[13]。此外,患者脑脊液中CRH 持续升高与其早期复发率呈正相关[14]。CRH 受体1(CRH receptor 1,CRHR1)基因已被确定为重度抑郁症易感性的可能修饰因素,且与男性抑郁症患者自杀密切相关[15]。针对HPA 轴成分的治疗选择有GR 拮抗剂、CRHR1 拮抗剂、色氨酸2,3-二加氧酶(tryptophan 2,3-dioxygenase,TDO)抑制剂和FK506 结合蛋白5受体拮抗剂。但遗憾的是,目前并无新药获批。

迄今为止,基于单胺类神经递质传递、免疫炎症、神经可塑性和神经内分泌功能提出的抑郁症生物标记物大多是以蛋白质功能障碍为核心。脂质通过调节运输、锚定和结构支持在决定蛋白质的细胞功能中发挥重要作用[16]。脂质是神经元发挥功能的基础,参与调节膜流动性和渗透性、囊泡的形成和运输、神经递质的释放、细胞完整性和可塑性。代谢组学技术已被广泛用于研究抑郁症患者和健康受试者尿液和血浆代谢产物差异,并揭示抑郁症的发病机制与脂质代谢、氨基酸代谢、能量代谢等有关[17-18]。重度抑郁症患者血浆中溶血磷脂酰胆碱(lysophosphatidylcholine,LPC)、溶血磷脂酰乙醇胺(lysophosphatidylethanolamine,LPE)、磷脂酰胆碱(phosphatidylcholine,PC)、磷脂酰乙醇胺(phosphatidylethanolamine,PE)、磷脂酰肌醇(phosphatidylinositol,PI)、1-O-烷基-2-酰基-PE(1-O-alkyl-2-acyl-PE,PE O)、1-O-烷基-2-酰基-PC(1-O-alkyl-2-acyl-PC,PC O)、鞘磷脂(sphingomyelin,SM)、二酰基甘油(diacylglycerol,DG)和甘油三酯(triglyceride,TG)为显著性差异代谢产物,其中LPC、LPE、PC、PE、PI、TG等与抑郁症严重程度呈正相关,而PE O 和SM 则与抑郁症严重程度呈负相关;而且LPE 20∶4、PC 34∶1、PI 40∶4、SM 39∶1,2 和TG 44∶2 的组合脂质组被定义为潜在的诊断生物标志物,具有区分重度抑郁症患者和健康受试者的良好敏感性和特异性[19]。

常用的抑郁症动物模型主要有药物诱导模型(如利血平诱导的神经递质耗竭模型)、束缚应激模型、慢性应激(慢性不可预知性温和应激,chronic unpredictable mild stress,CUMS)模型、大鼠嗅球切除模型、电刺激小鼠角膜模型、转基因模型等[20]。因单一诱导因素只能模拟某一种或部分抑郁症发病机制,近年来多个模型联合使用的研究较为常见。CUMS作为诱导抑郁样行为的常用方法,合理地模拟了当代社会人们处于长期精神压力的生活状态;高脂饮食(high-fat diet,HFD)则模拟了现代社会生活中普遍存在的不良饮食习惯。二者联合应用构建的抑郁症动物模型可从精神状况和膳食摄取两方面模拟抑郁症的发病和发展过程。

2 动物模型的构建及病理生理学特点

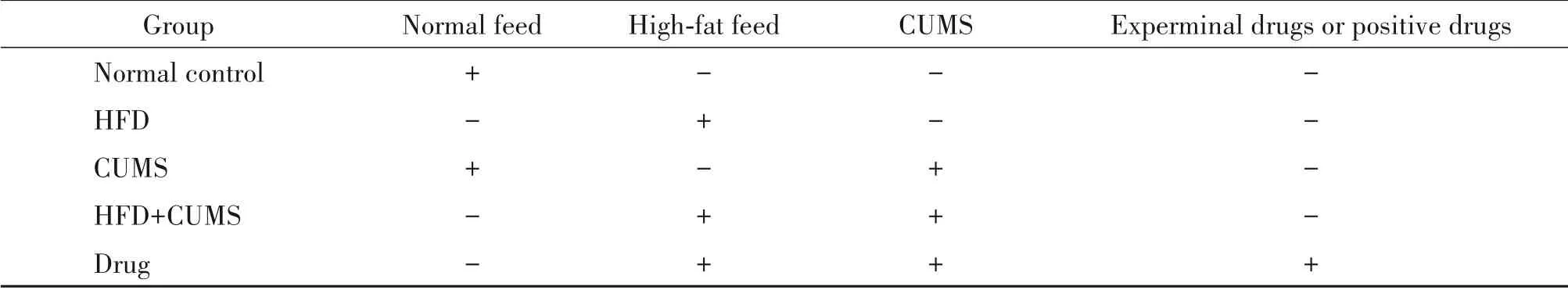

2.1 HFD/CUMS 诱导抑郁症模型的构建与评价高脂饲料主要由基础饲料、胆固醇、猪油和蛋黄粉等组成,其中脂肪含量会影响造模周期长短。一般而言,喂养周期是由动物状态、血脂相关指标和代谢炎症改变程度等因素综合决定的[21]。如表1 所示,除正常对照组和CUMS 组大鼠给予正常饲料外,其余各组大鼠给予高脂饲料喂养。

CUMS 主要包括光刺激、冰水游泳、震荡、禁食、昼夜颠倒(白天遮光12 h,晚上照亮12 h)、禁水和夹尾等[22]。除正常对照组和HFD 组大鼠正常进食外,其余各组大鼠接受至少连续4周的CUMS 刺激,建立抑郁症模型。每组动物每天随机给予一种刺激,每种刺激应用不超过5次。

HFD/CUMS 诱导抑郁症模型通常选取大鼠作为研究对象。所有实验大鼠要进行1%糖水训练和1%糖水偏好测试,并记录大鼠体重。在末次给药的第2天开展行为学测试,记录大鼠在开放场中4 min 内的行为学参数(如直立次数、活动总距等)。

表1 实验分组和给药Table 1. Experimental grouping and drug administration

2.2 HFD/CUMS 影响糖类、脂质代谢 CUMS 与HFD 协同作用可导致模型动物体内脂质代谢异常与内分泌紊乱。长期HFD 能增加大鼠的体重、血浆总胆固醇和低密度脂蛋白水平,降低高密度脂蛋白水平,诱发大鼠高脂血症,扰乱丘脑、纹状体局部的葡萄糖代谢,导致边缘系统-纹状体-丘脑环路功能异常,这一过程被认为参与了抑郁症的发生和发展[23]。CUMS 通过提高大鼠血脂水平、激活Toll 样受体4(Toll-like receptor 4,TLR4)/核因子κB(nuclear factor-κB,NF-κB)信号通路诱导抑郁症和高脂血症发生[24]。对肝脏的脂质代谢研究结果显示,CUMS 与HFD 联合作用才能对肝脏脂质代谢产生显著影响,如上调大鼠肝脏组织中B 类清道夫受体1(scavenger receptor class B type 1,SRB1)和卵磷脂胆固醇脂酰转移酶(lecithin cholesterol acyltransferase,LCAT)的mRNA 表达[25],且联合刺激较CUMS 单独作用效果更为明显,同时与HFD 单独作用的结果相反。HFD 联合CUMS 可增加大鼠血清丙氨酸氨基转移酶(alanine aminotransferase,ALT)和天冬氨酸氨基转移酶(aspartate aminotransferase,AST)的活性,提高血清TG、胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇及肝脏TG水平,引起大鼠血脂异常;降低血液中超氧化物歧化酶的活性,增加丙二醛浓度,诱导氧化应激[26]。此外,HFD 和CUMS 共同作用能促进大鼠下丘脑交感神经肽Y(sympathetic neuropeptide Y,NPY)释放并激活其在脂肪组织内的受体NPY-Y2[27]。代谢异常同样能引起心血管功能障碍,有研究表明HFD 和CUMS 在诱导大鼠抑郁症的同时可增加主动脉内膜和纤维层的厚度,引起大鼠动脉收缩压和血浆中皮质酮水平升高,加重大鼠动脉粥样硬化的发生[28-29]。HFD 和CUMS 也能通过兴奋大鼠心脏交感神经,提高大鼠的心率和收缩压,并增加高敏C 反应蛋白水平[30-31]。然而,临床常用的抗抑郁症药物只能缓解大鼠抑郁样症状,无法应对抑郁症和心血管疾病之间的潜在联系问题。

2.3 HFD/CUMS 诱导外周和中枢神经炎症损伤抑郁症的“炎症因子假说”认为,长期不良事件可诱导神经炎症的发生,进而增加抑郁障碍的易感性[32]。长期HFD 和CUMS 可诱导大鼠脑内炎症因子升高,其中TNF-α 可激活吲哚胺2,3-双加氧酶(indoleamine 2,3-dioxygenase,IDO),引起色氨酸的犬尿氨酸通路代谢增加,抑制5-HT 的合成[10]。同时,炎症因子通过抑制HPA 轴负反馈机制,导致HPA 轴功能亢进,皮质醇释放水平增加。大鼠海马中TNF-α 水平上升也与其转化酶金属肽酶域17的mRNA表达增加有关[33]。通过静脉插管向大鼠快速灌注脂肪酸能使大鼠下丘脑内TNF-α 升高,说明大鼠血脂水平升高可以引发下丘脑急性炎症反应[34]。长期HFD通过损伤肠道组织紧密连接蛋白1(zonula occludens-1,ZO-1)引起外周炎症,增加血清中单核细胞趋化蛋白1(monocyte chemoattractant protein-1,MCP-1)、IL-6和TNF-α 的蛋白表达[35-36]。给予抗炎药物米诺环素可显著改善CUMS 诱导的抑郁症状,降低外周TNFα、IL-1β 和IL-18 蛋白水平,提示抗炎药物可作为抑郁症的辅助治疗方法之一[10]。长期HFD 和CUMS 在调控免疫因子方面存在复杂的相互作用,CUMS 可以上调大鼠海马中IL-4 和IL-5 的mRNA 表达,而这一反应能被HFD 消除[37]。因此,CUMS 和HFD 对机体内细胞因子的复杂调控作用,是构建抑郁症模型的关键,也是阐明抑郁症发病机制的难点之一。

2.4 HFD/CUMS 调控神经功能 CUMS 诱导产生的抑郁行为与多个脑区[如中缝背核脑区5-HT 神经元、海马CA1、CA3和齿状回(dentate gyrus,DG)区及前额叶皮层(prefrontal cortex,PFC)]脑源性神经营养因子(brain-derived neurotropic factor,BDNF)水平降低有关[38]。CUMS 对小鼠空间记忆能力的损伤与脑内PFC 区Wingless/Integrated 3a(Wnt3a)蛋白的表达减少有关[39]。CUMS 还能下调大鼠海马和PFC 区磷酸化细胞外信号调节激酶(phosphorylated extracellular signal-regulated kinase,p-ERK)蛋白水平及海马CA1 和CA3 区肾上腺素能α1 受体表达,同时减少海马γ-氨基丁酸(gamma-aminobutyric acid,GABA)的释放量,增加谷氨酸释放量[39]。CUMS诱导的抑郁样模型大鼠海马神经元及树突棘数量减少与海马组织中的死亡相关蛋白激酶1(death-associated protein kinase 1,DAPK1)表达升高有关[40]。

HFD 和CUMS 主要引起边缘系统中海马和杏仁核的损伤。首先,在HFD 和CUMS 刺激下,大鼠海马主导的空间记忆力出现明显衰退[41];二者协同作用可导致大鼠海马CA3 区神经元树突结构发生萎缩[42],海马内突触标志物如βⅢ-tubulin、突触后致密蛋白95(postsynaptic density protein 95,PSD-95)和突触小体相关蛋白25(synaptosomal-associated protein-25,SNAP-25)减少,N-甲基-D-天冬氨酸(Nmethyl-D-aspartate,NMDA)的受体NR2A 表达增加,其作用机制与抑制BDNF-酪氨酸激酶受体B(tyrosine kinase receptor B,TrkB)通路有关[43]。其次,HFD 和早期社会压力同时作用引起的大鼠皮质酮水平增加和胰岛素抵抗与杏仁核中TrkB 和突触结合蛋白4的表达增加有关[44]。因此,长期HFD 和CUMS可直接作用于中枢神经系统神经元结构和功能,进而引起学习记忆和行为学的改变。

2.5 HFD/CUMS 改变肠道微生物组成 微生物-肠-脑轴是整合大脑和胃肠道功能的双向神经-体液交流系统,已成为研究抑郁症-炎症-代谢功能相互关系的重要基础。正常小鼠接种HFD诱导的肥胖小鼠的肠道菌群后出现抑郁样行为[45]。在HFD 作用下,小鼠肠道中辅助吸收食物热量的厚壁菌门(Firmicutes)和蓝细菌门(Cyanobacteria)细菌相对丰度增加,而具有抗炎作用的拟杆菌门(Bacteroidetes)细菌相对丰度减少,结肠中的髓过氧化物酶水平降低[46]。CUMS可降低肠道中螺旋体(Spirochaeta)的丰度,增加具有助消化、排便功能的乳杆菌属(LactobacillusBeijerinck,1901)的丰度,这可能是CUMS 诱导大鼠体重下降的原因之一[47]。微生物群落多样性测序分析结果显示,HFD 和CUMS 联合作用下雄性小鼠肠道微生物群的操作分类单元(operational taxonomic unit,OTU)较雌性小鼠变化更加敏感[48]。抑郁症患者肠道厚壁菌门、能产生内毒素的拟杆菌门及变形菌门(Proteobacteria)丰度相对健康人群更高,厚壁菌/拟杆菌的丰度比值也明显高于健康人群,β 多样性分析则显示其肠道中的有益菌如产丁酸盐菌(butyric-acid bacteria)丰度明显低于健康人群[49]。此外,抑郁症患者肠道中具有生物屏障、营养、改善肠道功能的菌类如双歧杆菌属(Bifidobacterium)、大肠杆菌属(Escherichiacoli)和乳杆菌属细菌丰度显著低于健康组人群[43]。患者肠道抗炎功能细菌拟杆菌门和栖粪杆菌属(CoprothermobacterRainey and Stackebrandt)丰度与抑郁症病情严重程度呈负相关[50]。因此,肠道内的微生物群是压力(应激)、抑郁症和饮食习惯三者之间产生关联的重要纽带。

3 基于TLR4信号转导通路的研究进展

3.1 HFD 和CUMS 通过活化TLR4 加强外周和中枢神经系统炎症反应的联系 近年来,对HFD 和CUMS 诱发抑郁症发病机制的研究显示,TLR4 是联系肠-炎症-神经递质的重要桥梁。CUMS 通过激活TLR4、糖原合成酶激酶3(glycogen synthase kinase-3,GSK3)、磷脂酰肌醇3-激酶(phosphatidylinositol 3-kinase,PI3K)/蛋白激酶B(protein kinase B,PKB/AKT)及其下游的炎症因子诱导抑郁样行为表型,而TLR4敲除可减少模型小鼠海马组织中细胞因子的增加[51]。此外,CUMS 可诱导肠壁渗透性增加,并通过激活TLR4介导的炎症反应,加剧脂质过氧化损伤和蛋白质亚硝化损伤[52-53]。TLR4 是调控膳食营养、肠道菌群和代谢炎症的关键分子[54]。如图1 所示,长期HFD 可导致肠壁渗透性增加,引起肠道中毒素成分如脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)含量增加;LPS 通过与CD14-TLR4 复合物结合活化免疫细胞,并激活细胞内NF-κB 转录,生成大量TNF-α、IL-6、环氧合酶2(cyclooxygenase-2,COX-2)等,诱发炎症反应[55]。细胞因子通过迷走神经、血脑屏障上的细胞因子转运蛋白等与中枢神经系统联系,引起神经炎症反应的发生,进而影响神经元活力及神经细胞间的相互交流[56]。在炎症发生过程中,细胞因子如TNF-α 表达升高,可激活IDO,使色氨酸代谢趋向于犬尿氨酸和喹啉酸,诱导神经毒性,并抑制5-HT 合成。这与抑郁症发病机制的“单胺能假说”中5-HT缺乏相吻合,是更直接的发病机制。

IDO 是5-HT 合成的关键酶,也是抑郁症中调控免疫反应和单胺能系统的关键靶点[57]。生理条件下,色氨酸主要通过肝脏TDO代谢生成烟酰胺;在炎性损伤状态下,IDO 酶活性提高,加速色氨酸趋向犬尿氨酸途径代谢,3-羟基犬尿氨酸可以产生游离态自由基,引起机体氧化应激反应[58]。喹啉酸是NMDA 受体激动剂,具有神经毒性作用,而犬尿喹啉酸是NMDA 受体拮抗剂,具有神经保护作用。HFD和CUMS 诱导肠道和中枢神经系统TLR4 活化,使外周和中枢神经系统细胞因子含量升高,增加了外周和神经系统炎症反应的联系。因此,TLR4介导的炎症反应是联系外周和神经免疫反应的桥梁,是HFD和CUMS 诱导抑郁症的疾病分子网络的重要节点,也是潜在的治疗靶点。

Figure 1. Immune signal transmission and tryptophan metabolism in the peripheral and central nervous systems after activation of TLR4 by high-fat diet/chronic unpredictable mild stress(CUMS).图1 HFD/CUMS活化TLR4后外周与中枢神经系统的免疫信号传递和色氨酸代谢

3.2 HFD 和CUMS 通过活化TLR4 介导炎症性磷脂代谢紊乱 长期HFD导致低密度脂蛋白和胆固醇在动脉壁中沉积,引起内皮细胞损伤并激活巨噬细胞[59]。巨噬细胞表面的膜受体TLR4 可介导其摄取脂质并转换为泡沫细胞,与血管平滑肌细胞共同促进动脉粥样硬化斑块的形成[60]。在HFD诱导的兔动脉粥样硬化模型中,褪黑素通过抑制TLR4/NF-κB 信号转导通路,改善脂质代谢,缓解血管内皮损伤和炎性损伤[59],提示炎症反应-色氨酸代谢-脂质代谢途径有交汇点,以此作为药物干预靶点,可有效缓解HFD和CUMS胁迫下抑郁症的发生和发展。

长期HFD所产生的“脂质过氧化应激”可通过改变生物膜磷脂、酶以及膜受体而引起细胞结构和功能的改变,增加抑郁症的易感性。膜脂质不仅是维持膜结构完整性所必需的,还与应激反应(如炎症应答、细胞凋亡和神经发生等)有关[61]。与抑郁症发病机制相关的膜脂质种类包括甘油磷脂、胆固醇和鞘脂,其中甘油磷脂类物质包PC、PE、磷脂酰甘油、磷脂酸、乙醇胺缩醛磷脂等。磷脂占大脑干重的60%,是神经与突触结构的重要组成成分,对多巴胺、5-HT、谷氨酸等信号转导起关键作用。磷脂不饱和脂肪酸组分异常则为抑郁症与代谢综合征共病提供了合理的解释。

细胞内磷脂酶A2(cytosolic phospholipase A2,cPLA2)是膜磷脂代谢的关键酶。作为多不饱和脂肪酸代谢和前列腺素E2合成的关键酶,cPLA2和COX-2基因的遗传变异可降低二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid,EPA)和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid,DHA)的含量,增加抑郁症发生的风险[62]。除诱导机体细胞因子含量增加外,CUMS 也增加了谷氨酸盐含量。谷氨酸受体活化通过G 蛋白机制激活cPLA2,诱导磷脂代谢产生大量的花生四烯酸。如图2 所示,TLR4 活化通过激活cPLA2 加速磷脂代谢,产生大量花生四烯酸、游离脂肪酸等,导致膜通道活化和血流动力学改变。因此,HFD 和CUMS 通过激活TLR4 介导的炎症反应,诱发磷脂代谢紊乱,是抑郁症发生的机制之一。

Figure 2. Mechanism of TLR4 regulating phospholipid metabolism.图2 TLR4调控磷脂代谢的机制

4 结论

长期服用NE 和5-HT 再摄取抑制剂以及单胺氧化酶抑制剂可引起高血压;5-HT 再摄取抑制剂可阻断血小板对5-HT 的摄取,降低血小板聚集功能,与非甾体抗炎药物联用可增加出血风险。对抑郁症发病机制的不完全理解,是临床治疗效果欠佳的主要原因。

同时兼顾抑郁症发病机制的不同假说,探究治疗新靶标,有望为治疗抑郁症提供新策略。炎症反应、脂质代谢紊乱和抑郁症密切相关。HFD 联合CUMS 可模拟当代社会环境因素诱发抑郁症伴随炎症损伤和脂质代谢紊乱的现状。建立HFD 和CUMS诱导的抑郁症动物模型,基于炎症反应介导的脂质代谢紊乱探究抑郁症的治疗方法,可为抑郁症的临床治疗提供参考。